酸性高锰酸钾法测定水质耗氧量的K值取值范围研究

2022-04-19樊东生胡雅琴

乔 倩, 樊东生, 胡雅琴

(中国测试技术研究院生物研究所, 成都 610066)

近年来,我国生态环境质量不断提高,水环境检测是我国推进生态文明建设和实现乡村振兴的本质要求和必要保障。耗氧量是指在一定条件下,用高锰酸钾氧化水中某些有机物或无机还原物质,由消耗的高锰酸钾计算相当的氧量。耗氧量不仅能反映水体还原性物质污染和水的净化程度,还反映水中悬浮的和可溶的能被高锰酸钾氧化的那一部分有机物和无机物的量,是评价水源水、地表水[1]、饮用水源水、包装饮用水等不同水体受有机物污染总量的一项综合指标,是我国实施污染物排放总量控制的重要指标之一。

酸性高锰酸钾法是目前针对耗氧量测定的基础方法,其中《水质高锰酸盐指数的测定》[2](GB/T 11892—1989)、《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》[3](GB/T 5750.7—2006)、《食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法》[4](GB 8538—2016)等国标方法中均有提及。为保证实验数据的准确性和可靠性,实验室工作人员在测定过程中除了熟悉操作流程外,应对水浴温度、加热时间、滴定温度、酸度[5-8]等条件要点对实验结果的影响进行把控。实验过程中,高锰酸钾标准溶液和草酸钠溶液的浓度准确与否至关重要,尤其是高锰酸钾标准溶液经过静置、稀释后浓度难以准确定量到0.01000 mol·L-1,此时需要对两者对应关系进行校正:即在水样滴定至终点时,趁热(70℃~80℃)加入10.00 mL草酸钠溶液,立即用高锰酸钾标液滴定至微红色,记录用量V,校正系数K=10/V。

一些学者提出对实验过程中的K值作出了相关探讨[9],并且指出K值越接近1越好[5],但未明确指出具体的采用范围,故本文针对K值的取值范围展开讨论。

1 实验部分

1.1 实验原理

本方法原理是高锰酸钾在酸性溶液中将还原性物质氧化,过量的高锰酸钾用草酸钠还原,根据高锰酸钾消耗量表示耗氧量(以O2计)。

1.2 实验步骤

实验所需仪器以及相关试剂均参照标准方法配置[1-3]。

吸取100.0 mL充分混匀的水样,置于经过预处理的锥形瓶中,加入5 mL(1+3)硫酸,用滴定管加入10.00 mL高锰酸钾标准溶液。将锥形瓶放入沸腾的水浴中,准确放置30 min,取下锥形瓶,趁热加入10.00 mL草酸钠标准溶液,充分振摇,使红色褪尽。于白色背景上,自滴定管滴入高锰酸钾标准溶液,至溶液呈微红色即为终点。向滴定至终点的水样中,趁热(70℃~80℃)加入10.00 mL草酸钠标准溶液,立即用高锰酸钾标准溶液滴定至微红色,计算校正系数K。

2 结果与讨论

2.1 不同K值对应耗氧量对比

当水样未经稀释时,

ρ(O2)=[(10+V1)×K-10]×0.8 (1)

式中:V1为待测水样中加入10.00 mL草酸钠溶液用高锰酸钾标准溶液滴定至微红色终点所用溶液体积。

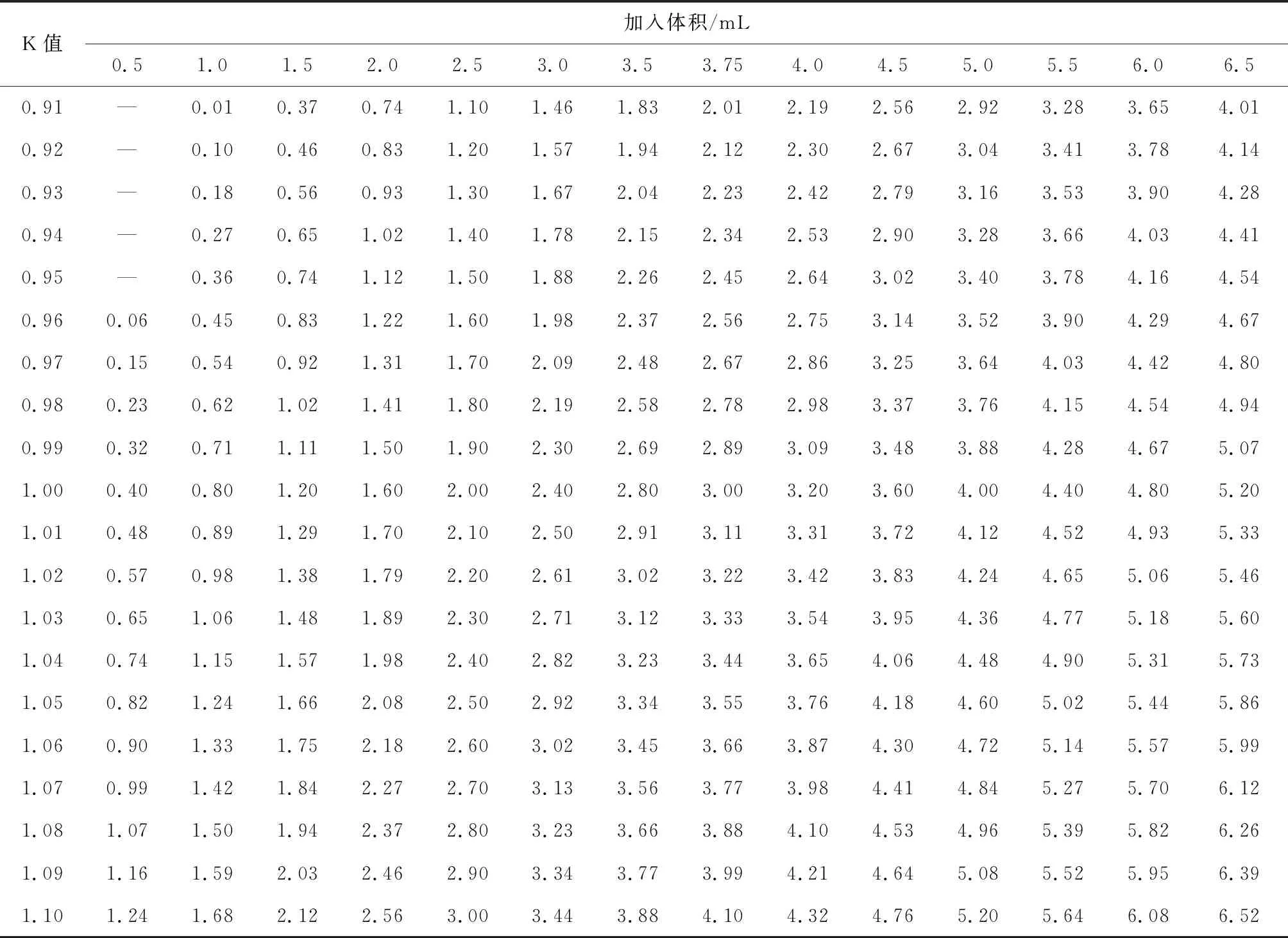

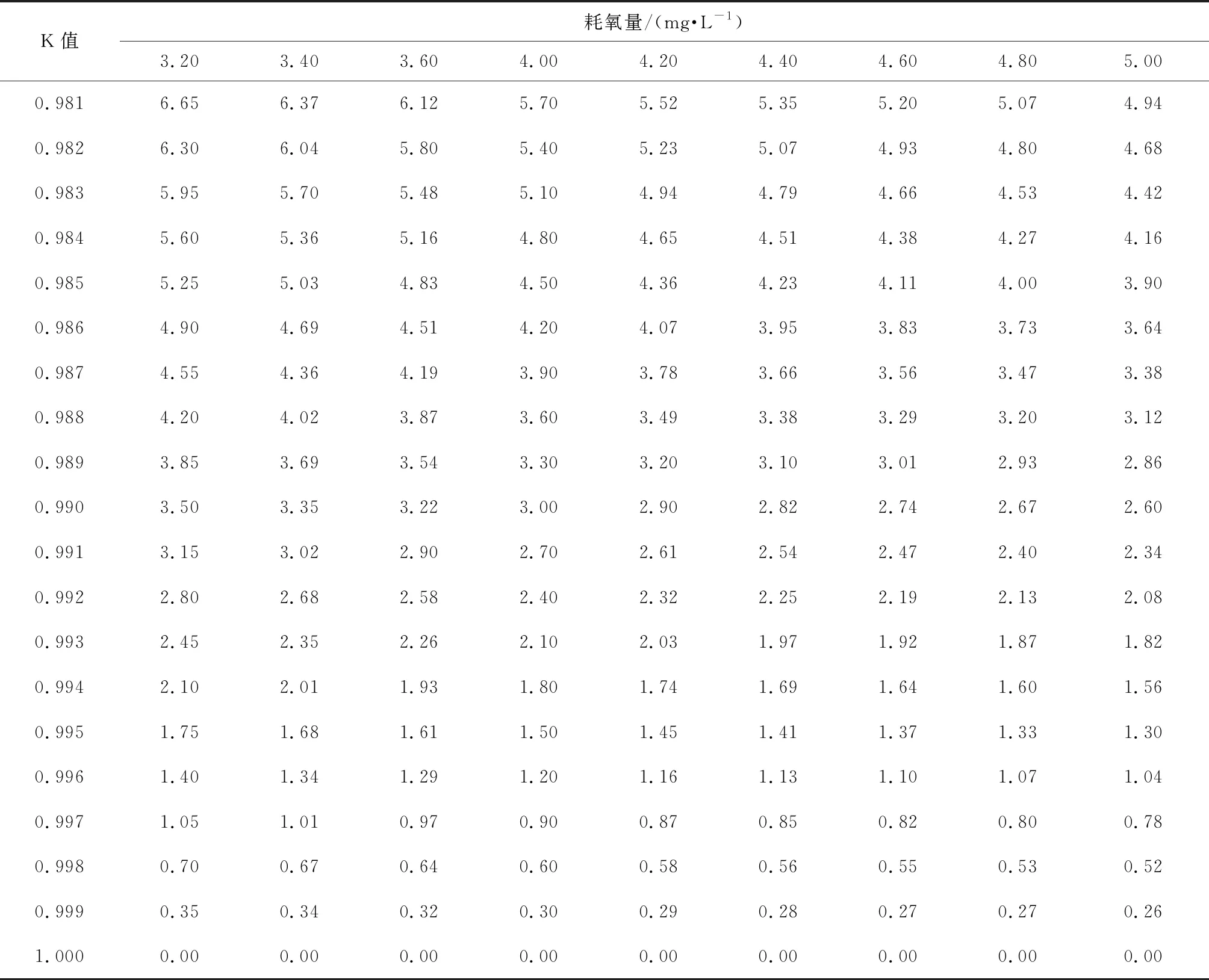

由于本法最低检测质量浓度(取100 mL水样时)为0.05 mg·L-1,最高可测定耗氧量为5.0 mg·L-1,故在耗氧量为0~5.0 mg·L-1的范围内对未稀释水样进行讨论。根据公式(1),相同体积高锰酸钾标液加入量(加入量选取0.5 mL梯度)在K值不同时计算得到的耗氧量结果详见表1。

表1 不同K值对应耗氧量计算值

上表可见,相同体积高锰酸钾标液加入量在K值不同时计算所得耗氧量结果出现了较大波动,即K值不同,对实验结果的表达带来很大影响;尤其《食品安全国家标准包装饮用水》[10](GB 19298—2014)和《食品安全国家标准饮用天然矿泉水》[11](GB 8537—2018)中要求耗氧量≤2.0 mg·L-1,实验过程中高锰酸钾标液加入体积为2.50 mL,K值有±0.01的浮动时,实验所得结果在最高限量值上下的波动,会对样品判定结果的不确定性带来一定干扰和影响。

2.2 不同K值计算耗氧量结果的相对误差对比

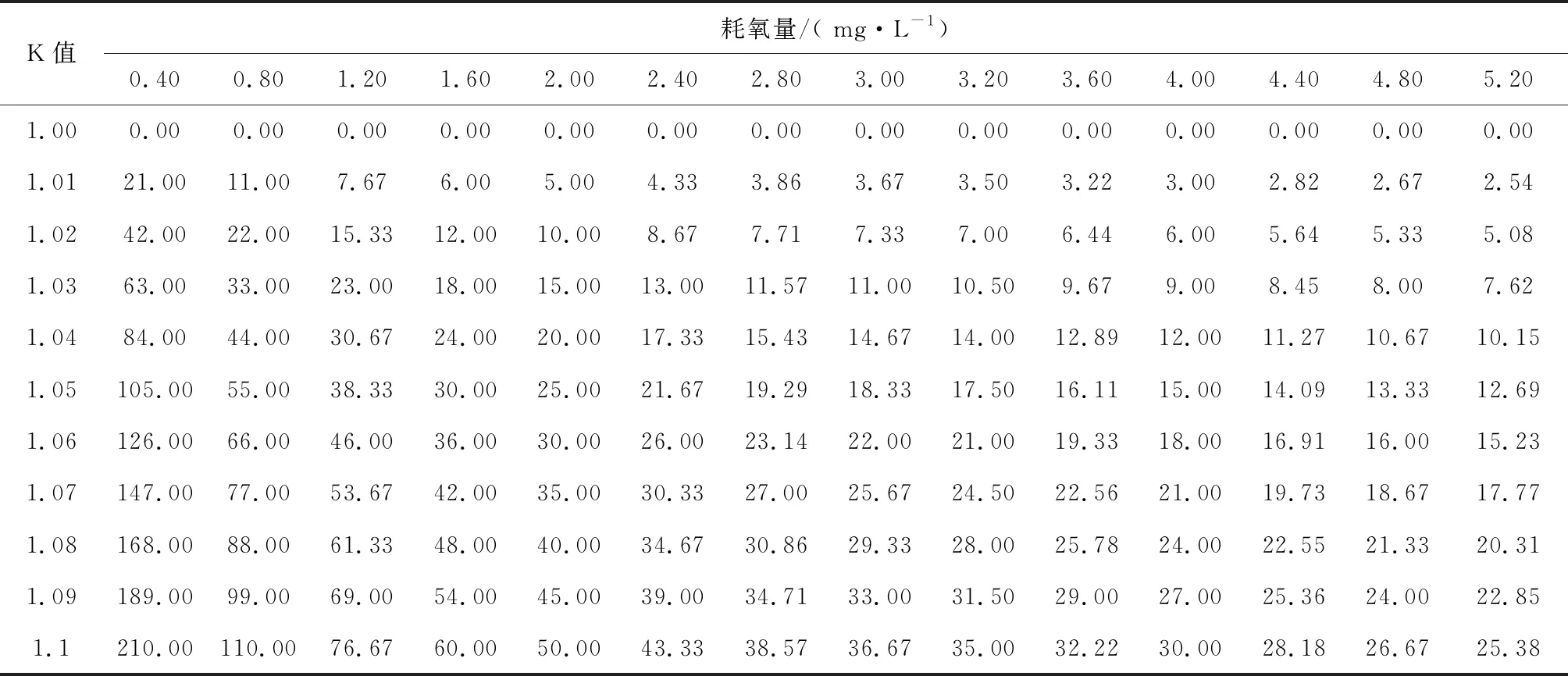

假设K=1时,计算所得耗氧量结果为理想值,当K<1时,不同K值计算后的耗氧量结果与K>1时结果对称,故针对K值与理想值的相对误差选用K>1时结果表示,详见表2。

表2 不同K值计算所得耗氧量结果相对误差 (%)

由表2可见,样品耗氧量含量越高,可允许相对误差范围内对应的K值区间越大,例如当耗氧量含量为2.0 mg·L-1,相对误差<20.0%时,K∈[0.96,1.04];当耗氧量含量为4.8 mg·L-1,相对误差<20.0%时,K∈[0.93,1.07];所以,用酸性高锰酸钾法测定耗氧量时,为了得到更准确的结果,不同浓度范围应设定相应的系数K允许值。由表2可以看出,|K|运算后的相对误差绝对值相同,故针对耗氧量浓度低于3.0 mg·L-1的相关计算只选用1以内作为代表,详见表3。

表3 耗氧量≤3.0 mg·L-1时不同K值计算结果相对误差 (%)

由表3可见,为了保证计算结果的准确性,耗氧量浓度≤2.0 mg·L-1,当|K|的相对误差<5.00%时,实验过程中的K∈[0.990,1.010];2.0 mg·L-1<耗氧量浓度≤3.0 mg·L-1,当|K|的相对误差<5.00%时,实验过程中的K∈[0.987,1.013]。

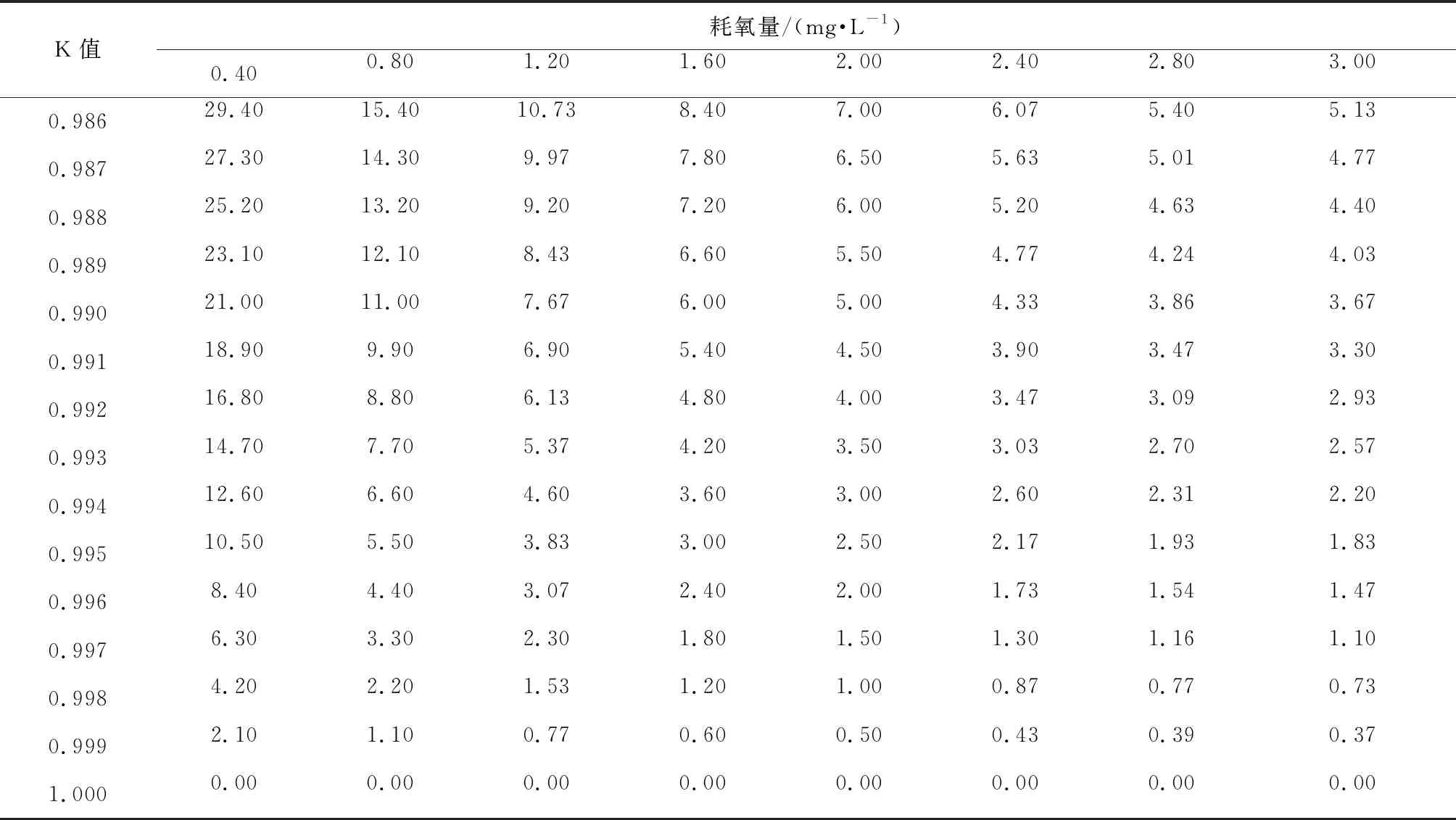

由表4可见,当3.0 mg·L-1<耗氧量浓度≤5.0 mg·L-1时, |K|的相对误差<5.00%时,实验过程中的K∈[0.981,1.019];当耗氧量数值相对较高时,为了保证数据的准确度,建议适当提高相对误差要求,接近最高浓度时需同时用稀释法再次确认。

表4 3.0 mg·L-1 <耗氧量≤5.0 mg·L-1时不同K值计算结果相对误差 (%)

3 结论

当水样中有机物含量较高(加入高锰酸钾标准溶液后放入水浴锅加热过程中红色明显减退)样品需要稀释时,通过计算公式和实践可以看出,直接影响最终结果的除了K值外,样品以及空白消耗高锰酸钾标液体积对实验结果的影响也不容小觑,样品稀释倍数越大,误差被放大的程度越大,最终结果平行相对偏差较大,难以取得满意的实验结果。

建议在测定包装饮用水、矿泉水以及预判值较低的水样高锰酸盐指数过程中,除了要格外注意实验环境要素等相关要求外,为了保障数据的准确度,在结果不同时控制K值范围,耗氧量浓度≤2.0 mg·L-1时,K值保持在0.990~1.010为宜;浓度 ≤3.0 mg·L-1时, K值应该保持在0.987~1.013为宜;当测定预判值较高的水样时,保障其他实验环境要素稳定的同时,测定过程中的K值可参照表2进行判断是否适宜,如果超出了最佳K值范围,建议实验人员根据水样以及实验过程的实际情况进行调整,以期得到更为准确可靠的数据及结果。