洒向人间都是爱(四)

2022-04-19杨凯

杨凯

(接上期)

黄飞立伯伯(上)

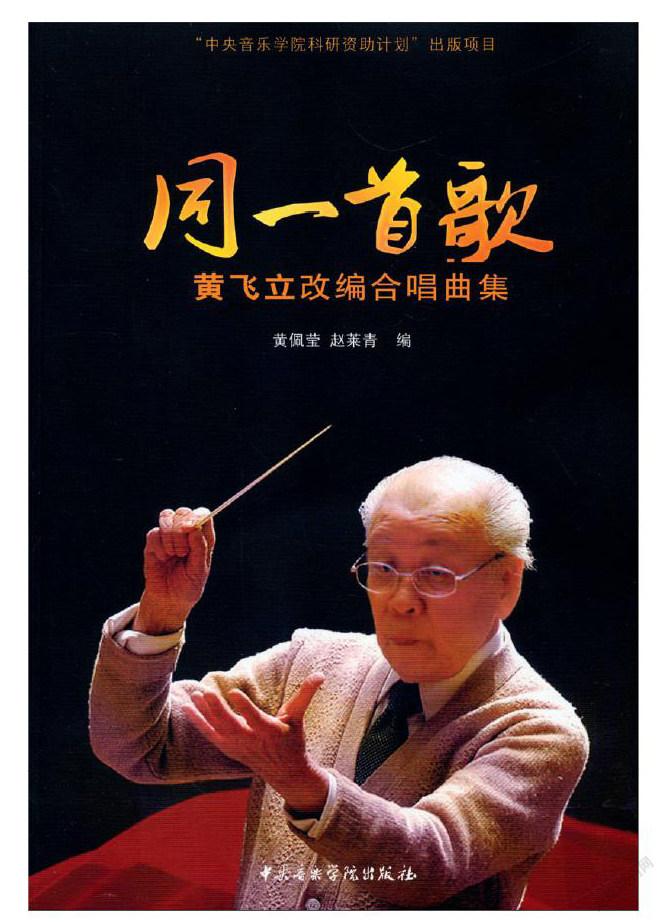

2018年8月26日,在北京一零一中学的金帆乐团排练大厅里召开了北京一零一中学金帆交响乐团成立三十周年纪念大会,暨黄飞立先生铜像揭幕仪式。

国家教育咨询委员会委员、联合国教科文组织协会联合会荣誉主席陶西平、原北京市副市长胡昭广、原北京市副市长范伯元等领导出席,大会播放了金帆交响乐团走过三十年的历程,也展现了黄飞立为乐团的建立、发展所做的贡献。

校长在讲话中称:“无论是用哪个时代的标准来评判黄飞立先生,他都是一位高尚的人,一位纯粹的人,一位让人从内心肃然起敬的人。今天,我们举行这个仪式,就是为了缅怀黄先生崇高的艺术修养和艺术教育情怀,缅怀他为艺术、为艺术教育奉献一生的伟大精神。”

乐团艺术执行总监胡炳余老师说:“黄先生是我的老师,我在老师身上学到很多知识,他是一位优秀的教育家和艺术家,黄先生一生都在做教育、做音乐,他是高尚的人,他的一生就是我学习的榜样。正是在黄先生的感召下,我们的乐团始终有一支不惧风雨、团结奋斗、乐于奉献的教师团队。”

陶西平先生寄语乐团的孩子们,他说:“金帆交响乐团凝聚了黄老先生半生的心血,希望乐团始终能奏响时代的旋律,始终能展现黄老的风采,永远继承黄老的遗愿,扬起希望的风帆,驶上成功的彼岸。”

在这次大会上,中国交响乐团指挥李心草受邀担任一零一金帆交响乐团的艺术总监和指挥。校长为李心草颁发了证书。金帆艺术团从黄飞立开始,经过邵恩,再到李心草,艺术在这支队伍中薪火相传,生生不息。

每每想起这件事情,我的内心就难以平复。我要谢谢一零一中学的老师和同学们,他们没有忘记黄伯伯,没有忘记为他们倾尽心血的黄爷爷。我也为黄伯伯感到欣慰,他为孩子们做的事情得到了孩子们最高的奖赏。

一位享誉全国乃至国际的大音乐家,一位中国最高音乐学府的大教授为什么会得到一所北京的中学的最高荣誉,如果不了解这段故事你可能并不了解音乐家黄飞立先生的事迹。

黄飞立伯伯是爸爸妈妈在福建音乐专科学校时期的老师,赵方幸阿姨则是爸爸妈妈的同学,他们是爸爸妈妈在北京见面最多的老朋友,他们的家也是常常去。

从南线阁到天通苑

从我一开始记事,就知道黄飞立伯伯家住在北京市宣武区的南线阁,可能因为那时年纪小,对当时黄伯伯家没有太多的印象。等我大学毕业回到北京工作之后,再去黄伯伯家,我就有了特别的感觉。黄伯伯家住在北京市宣武区南线阁中央音乐学院宿舍区的一栋六层的楼房里,他的家在一楼。进他家是不用进单元门,而是直接从他们家一楼的阳台进他家的。他的家不大,只有两居室,这对从事音乐的人来讲确实有点小。而黄伯伯竟然把一楼从阳台进家的那个大房间布置成客厅,还在这间房子里放了一架钢琴。再仔细观察,黄伯伯在房子里摆放了很多书柜,把书柜的上面到顶棚的地方又设计成一个一个小柜子,这样,书柜就成了隔断。有一次我去他家,我说:“黄伯伯,你这个房子设计得可真好。”我这一表扬,黄伯伯来情绪了,他竟然拉着我从厨房看起,一个细节一个细节看他的设计。

有关南线阁这个房子,黄伯伯在他的《上帝送我一把小提琴》中是这样说的:我在南线阁住了差不多三十年,“文革”过后,一个加拿大《环球邮报》记者要采访我。那会儿还没到邓小平说开放的时候,但已经跟外国有了接触。赵沨院长到南线阁来,说:“这个记者可以见见,他对我们是友好的,这个我知道。”

我说:“不见。”

他说:“怎么啦?”

因为我和赵沨很熟,随便讲讲无所谓。我说:“我1951年回国,跟美国完全断开关系了,文革时还被说成特嫌。我已经发誓再不跟外国人打交道了。他说:“唉……,这不要紧,这个事情我知道,不会有问题的。”我说:“你现在说的好听,文革你不是也挨整吗?到时候你泥菩萨过江,自身难保,还能保我吗?”一句话把赵沨都说笑了。

接着我又说:“第二,不管怎么样,我毕竟是中央音乐学院的教授、系主任,可你看看我住的地方。我家比较窄,过道算一小厅,放张小桌子吃饭用,中间的客厅又是书房,又是看电视,又是孙子练琴的地方。另外的一小间是我家老三一家住,本来有两间厕所,后来把一间改成卧室,给我孙子住。我说:“你看我这个地方,接待一个西方来的记者,不丢国家的脸吗?”赵沨看了看,嘟嘟囔囔说:“这样吧,你把客厅收拾一下,其他地方就别让他进了。”

没过两天,那个记者果然来了,而且带着夫人和两个英国使馆的朋友,人多的坐不下。后来我才知道,那个记者是文革以后第一个采访中国知识分子的西方记者。他后来写了一本很厚的书,书名叫The Chinese Portrait of a people,并且得了大獎。(摘自《上帝送我一把小提琴》)

大概是九十年代吧,黄伯伯在北京的天通苑买了一套房子,他让我去看看。天通苑的房子比南线阁大多了,因为我当时在搞房地产,我知道天通苑的房子很便宜。我对黄伯伯和赵阿姨说:“你们应该再买大一点的,再多一个房间就更好了。”赵阿姨马上拉住我,用她的半广东半北京话说:“他们都让我选一个大一点的,我们可不敢。”说着她把两只手晃了晃,笑呵呵地说:“我们把老底都用上了。”

热爱生活 紧跟时代科技

这栋新房子有一间专门的琴房,学生来了可以在琴房上课。客厅放了一架三角琴,如果两个学生同时来上课也没问题。黄伯伯把他们的卧室安排得很小,里面紧紧巴巴放了一个双人床,黄伯伯说这是为了在卧室的外面安排一间工作室。工作室大概有二十多平米,里面放了装满乐谱的五六个书架,这么一摆,房间就变得很小了。黄伯伯的小儿子黄安乐在中央音乐学院资料室工作,我想黄伯伯的书柜这么摆放大概和安乐在中央音乐学院的资料室有关。

在天通苑的这个新居,我和黄伯伯有了许多次的聊天。

黄伯伯让我看他的工作台。没想到他工作台上的电脑竟然是双料配置,桌子下面有两台电脑主机,工作台上面有两个大屏幕的显示器。问题是,他竟然熟练操纵两个显示器为一台主机工作,他一会儿用一个电脑主机控制两个显示屏,一会又把视频转换到另外一台主机上。我看得有些目瞪口呆,因为我根本就不会这么操作电脑。黄伯伯高兴了,他说:“我有时要看总谱,有时要看视频,这样工作方便”。

说着,他顺手又拿出一台照片打印机。我说:“你会自己打印照片?”他马上拿出相机,取出内存卡,插到打印机上,立马给我表演,打出了一张照片。这时的黄伯伯像个孩子,脸上的笑容也是那么地得意。我说:“黄伯伯,以前你自己会洗照片吗?”

黄伯伯马上笑了,他说:“我当然会洗照片啦。文化大革命时不让上课,我就什么都学,自己在家里洗照片玩了好几年,自己做半导体收音机也搞了好几年。”听他这么说,我就笑了。我说:“我爸爸玩半导体也是好几年,1966年我出门一个多月,回到家里就听见半导体收音机的声音了。”

我开玩笑地说:“你们这些大音乐家那时都成了‘逍遥派’,不务正业,每天都在玩半导体,玩洗照片了。”

口述历史 当年风采

《乐器》杂志的记者孟建军听说我和黄伯伯熟,他让我联系黄伯伯,想采访他。黄伯伯马上答应了,他说:“让他来吧,什么时间都可以。”

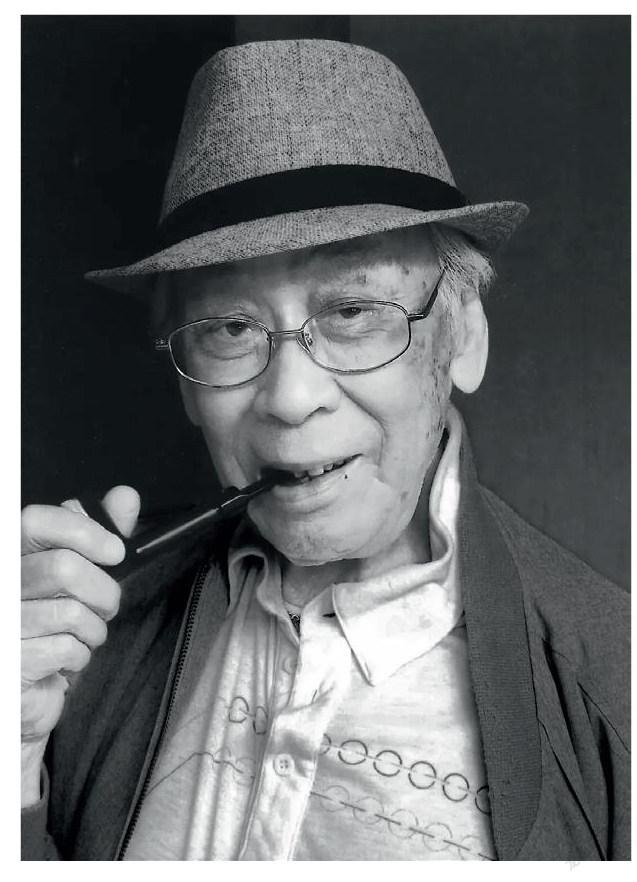

当孟建军坐在黄伯伯客厅的沙发上时,黄伯伯点上了他的烟斗,烟斗丝散发出来很香的香味。黄伯伯用他广东口音的普通话娓娓道来。

“我是十岁后才开始正式学音乐的。那天,我的远房舅舅到上海来,父亲陪他去办货。于是,我提出一个要求,希望他给我买一支长笛。可是等父亲回来,发现他买的是一把小提琴,也许是小提琴的价钱更便宜吧,不知道,那就学呗。”

“我家五个兄弟姐妹都会乐器,大姐学钢琴,二姐学小提琴,妹妹在上海音专学钢琴,弟弟后来是学大提琴和声乐。那时候,许多亲戚朋友都主张我考上海音专,但我不愿意,因为我的志向是要做医生的,像Livingstone那样治病救人。(Livingstone—美国传教士,曾被派到非洲在非常艰苦的条件下传教,给当地的人治病,做了很多事情。)”

“那时候,我报考了燕京大学生物系,那是协和医院的预科,并且已经考取了。但是不久,卢沟桥事件爆发,母亲不让我去,只好留在沪江生物系念预科。没想到,仗一直打下去,直到我1941年毕业,上海依然沦陷。”(摘自《上帝送我一把小提琴》)

“在大学学习生物专业的过程中我学了不少理科的基础课程,有些程度是很深的。比如化学,不是普通化学,而是分析化学,包括有机分析、无机分析等等。后来,我走了音乐的道路,大学的知识很多都忘了,不过现在想起来,当初做过的那些科学上的事情对我的思维、工作习惯都有很好的训练,并且一辈子受益。比如做细菌实验,白喉、霍亂、肺结核病菌等等,许多致命的细菌当年我们都接触过。所以,一定要有严格的操作规程。酒精放哪里,培养器血放哪里,哪只手拿试管,哪只手取棉花,是消毒还是该蘸细菌,一步步都要规范,这就是科学的严谨。”

“同样,音乐也需要严谨。比如读总谱,你要弹、要读,通过视唱练耳,通过钢琴做和声分析、曲式分析、内容分析等等。要搞清哪个是主题、哪个是副题,这里面有许多东西属于逻辑思维而不能仅仅是‘感觉’。我一直有一个观点,宗教信仰追求善,艺术追求美,科学追求真,一个人这三个方面都要很好发展。如果一个人可以恰恰站在这个等边三角形的中心,围绕着真、善、美三个顶点划出一个圆来,那他就是一个完美的人。但是,没有人可以做到这一点,而且永远做不到。所以,我们要不断地追求。”