基于土地利用变化的生态廊道识别和建设成本研究

——以南京东郊地区为例

2022-04-16李平星邹露

李平星 *,邹露

1. 中国科学院南京地理与湖泊研究所,江苏 南京 210008;2. 中国科学院流域地理学重点实验室,江苏 南京 210008

土地利用变化,尤其是建设用地的空间扩张,在推动经济社会发展的同时,也诱发生态空间被占用、生物多样性降低、景观破碎化、环境质量下降等诸多生态环境问题(王军等,2015;梁龙武等,2019;刘强等,2021)。科学评估土地利用变化的生态环境效应、进而针对性提出土地利用优化调控的建议,是生态学、地理学等领域学者研究的热点。早期研究关注土地利用变化对生物多样性、种群或群落结构、净初级生产力、生态系统服务等的影响,近年来,较多关注土地利用变化带来的景观丰富度、多样性、集聚度、均匀度、连通性等的改变(刘世梁等,2018;雷金睿等,2020)。在高度城市化地区,景观破碎化和连通性下降问题更为突出,针对性地开展生态空间的保护和修复,进而提高生态空间之间的联系程度,对于促进区域可持续发展意义重大(魏家星等,2019;张启舜等,2021)。鉴于开展区域整体保护的难度较大,识别生态过程和构建生态廊道,对关键生态空间开展保护,成为现实可行的举措。

生态廊道是指线性或带状的景观单元,具有连接较为孤立和分散的景观斑块的功能(Pino et al.,2012;Peng et al.,2017)。保护生物学者利用生物遥测、标记重捕法、大量标记回捕、物种行踪调查等方法跟踪生物个体的活动路径,进而获得维持特定物种迁移的实际路径和生物通道(Lechner et al.,2017;叶有华等,2014)。在区域和景观尺度,研究者常采用模型模拟的方法揭示潜在生态过程,进而确定需要保护的生态廊道,常用模型包括网络分析、电流分析、水文分析等(Mcrae et al.,2008;王海珍等,2005;梁健超等,2016)。最小累积阻力模型(或称最小费用距离模型,Minimum Cumulative Resistance,缩写为 MCR)可以通过累积阻力的大小和变化反映景观单元间的联系通道和连接度的差异,近来被广泛用于生态过程模拟、景观连接度分析、生态网络构建等(刘孝富等,2010;潘竟虎等,2015;蒙吉军等,2016)。MCR模型揭示的最小累积费用路径即是对生态过程阻力最小的通道,可以作为生态廊道位置确定的依据(富伟等,2009;吴昌广等,2009;杨志广等,2018)。

土地利用变化显著影响生态廊道的位置和连通性,通过用地方式管控和调整来保护生态廊道、维护生态过程受到学者的关注(龙花楼等,2014;彭建等,2017)。已有研究往往在识别生态廊道的基础上,确定了需要保护的重要生态空间(苏泳娴等,2013;潘竟虎等,2015)。但是,城市化地区的生态空间往往被大量占用,保护已有生态空间已经难以维持正常的生态过程,需要对部分建设用地进行调整,进而打通生态过程的障碍(吴未等,2018)。刘壮壮等(2020)在构建“源地-廊道”生态安全格局的基础上,提出了生态廊道内建设用地减量化的方案。其他学者也进行了类似探索,但少有研究对用地调整和生态廊道建设的成本进行核算,进而从可行性、合理性的角度为廊道建设提供相关建议。

鉴于此,以南京东郊的紫金山-青龙山地区作为案例,借助 MCR模型对潜在生态过程进行模拟分析,揭示两山之间生态廊道的位置、走向及其变化,解析廊道内的土地利用变化,进而定量评估廊道内用地调整的成本,为解析生态廊道变化原因、确定优选生态廊道、核算廊道建设费用提供参考和建议。

1 研究区概况

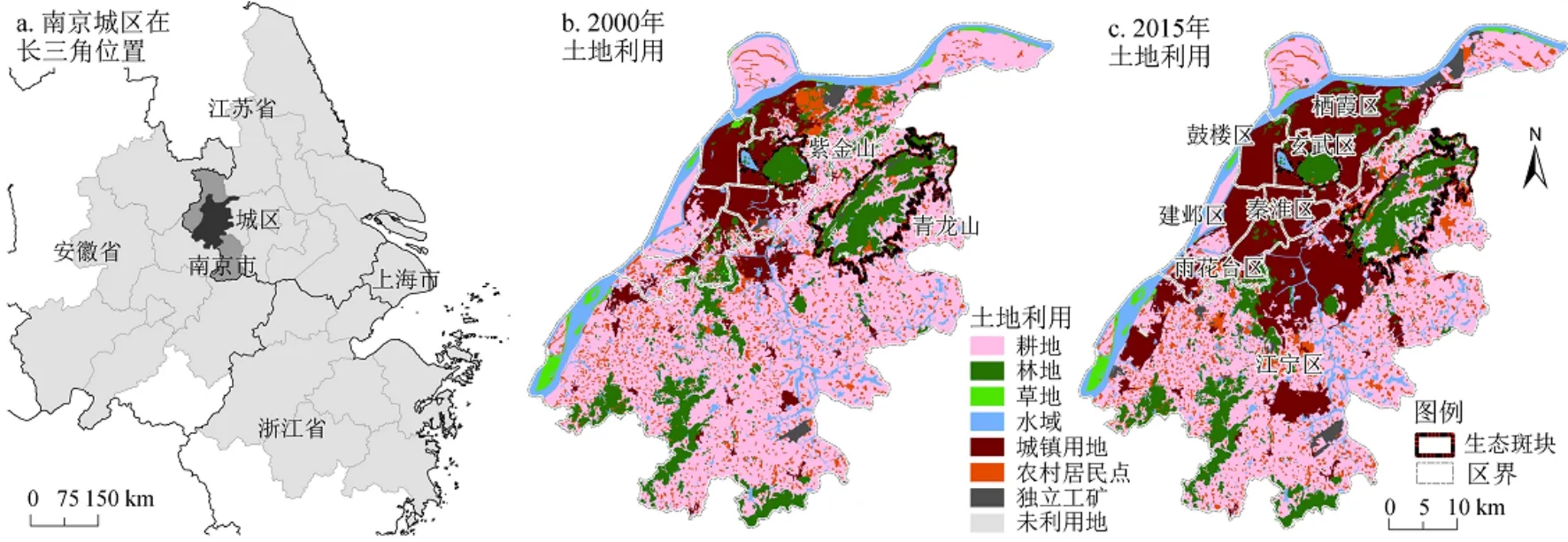

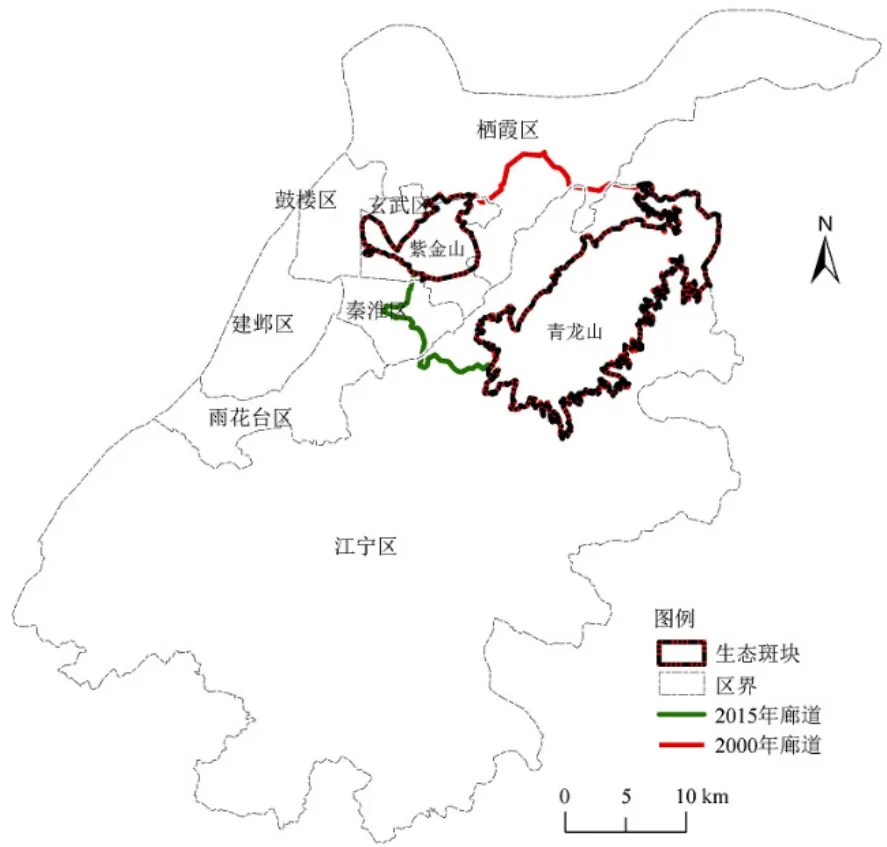

南京地处长三角城市群,城区包括鼓楼、玄武、秦淮、建邺、栖霞、江宁、雨花台7区。紫金山国家森林公园位于城市中央,是城市绿心和生物庇护所(李明阳等,2011;刘米兰等,2012;图1)。由于经济社会发展迅速,建设用地显著扩张。遥感解译数据表明,2015年,建设用地面积约为 826.29 km2,是2000年的1.78倍。受此影响,紫金山与周边地区的生态过程受到影响,逐渐成为城市内部的“生态孤岛”(王玉莹等,2019)。青龙山位于紫金山以东6 km处,是最近的大型山体和生物多样性宝库(刘米兰等,2012)。为维护紫金山和青龙山的连通性,南京市土地利用规划、城市规划等均提出构建生态廊道。但是,区域土地开发需求迫切,麒麟科技城建设、紫东地区开发等给生态空间保护和生态廊道建设带来挑战。因此,需要对土地利用变化和建设用地扩张对潜在生态过程的可能影响进行分析,评价其对生态廊道位置和走向的影响,分析生态廊道内的土地利用变化,进而提出生态廊道构建的建议。

图1 南京城区位置和土地利用Figure 1 Location and land use of urban Nanjing

2 研究方法

2.1 生态过程模拟与生态廊道识别

MCR模型最初被用来模拟物种扩散、迁移过程,并揭示生物通道和其中的关键“踏脚石”,但是鉴于生态空间的蔓延过程与生物、尤其是陆生生物的扩散或迁移过程具有较高的相似性,因此也被广泛用于生态过程模拟、生态廊道识别等(Adriaensen et al.,2003;Li et al.,2020;刘孝富等,2010)。借助ArcGIS软件中的Cost path模块,分析得到Least cost path,是具有最小累积阻力的线性路径或通道,可以作为潜在生态廊道的轴线。其数学表达为:

式中:

M——最小累积阻力值,反映了物种在从源到目的地运动过程中所需耗费的最小代价(Knappen et al.,1992;Yu,1996);

Dij——物种从源j到景观单元i的空间距离;

Ri——景观单元i对某物种运动(或者说生态空间扩张)的阻力系数;

∑——单元i与源j之间穿越所有单元的距离和阻力的累积;

min——被评价的斑块对于不同的源取累积阻力最小值;

f——最小累积阻力与生态过程的正相关关系,是一个单调递增函数。

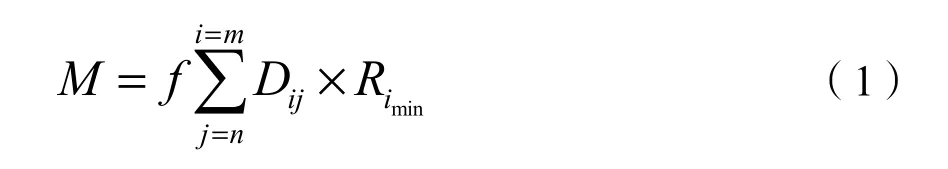

源和阻力表面是关键变量。源是指生物多样性最突出、生态系统服务功能最重要的斑块,以紫金山和青龙山作为本研究的源。阻力表面反映了景观单元或土地利用类型对生态过程的阻碍程度,是根据不同土地利用类型的阻力值而设计的。研究认为,土地开发强度越高、人口和经济集聚度越高的用地,越不适宜于生态过程的进行,阻力值越大;而人为干扰少的用地,对生态过程的阻力较小(Li et al.,2020)。在各类用地的阻力值设定上,刘孝富等(2010)和Li et al.(2015)使用1—5代表不同地类的阻力值,苏泳娴等(2013)设定有林地为0、灌木林和水体为10、果园和草地为30、水田为100、旱田为300、建设用地为400、公路为500。Adriaensen et al.(2003)则指出不同地类之间阻力值可以适当放大,以更有效地避免直线型廊道的出现。参考已有成果和专家判断,并适度放大阻力值范围,以体现城镇用地等的阻碍作用,设置阻力值标准如下:有林地、水域,1;灌木林地,5;疏林地、其他林地、草地,10;水田、未利用地,100;旱地,200;独立工矿、农村居民点,500;城镇用地,1000。

分别以2000年和2015年土地利用设计阻力表面,进行MCR模型分析,得到两条最小成本路径,相应作为2000年廊道和2015年廊道的轴线。以轴线为中心设置一定宽度的缓冲区,得到 2000年和2015年生态廊道。土地利用数据来自中国科学院资源与环境科学数据中心(https://www.resdc.cn/)。

2.2 生态廊道土地利用变化分析

生态廊道的合理宽度因物种而异,当宽度小于1000 m时,廊道内很难形成适宜的生物多样性栖息地,且1000 m左右的生态廊道已经可以有效避免边缘效应、满足生物多样性保护的需求(Peng et al.,2017;朱强等,2005)。同时,在紫金山、青龙山地区,对生态廊道需求最强的物种为鸟类、小型哺乳动物等,1000 m宽度足以满足本地物种的需求(刘米兰等,2012;王玉莹等,2019)。因此,本文设定廊道最大宽度为1000 m(即轴线两侧各500 m缓冲区),并按照等距离100 m进一步细分为10个等级,从100—1000 m宽,以揭示和比较在等宽度情况下,廊道土地利用变化及其导致的建设费用变化情况。

将上述得到的2000年和2015年生态廊道分别与 2000年和 2015年的土地利用数据进行叠加分析,得到两个生态廊道在2000年、2015年廊道的土地利用情况。进而将每条生态廊道在两个年份的土地利用数据进行比较,得到各条廊道及其不同宽度缓冲区 2000—2015年的土地利用变化情况。分析和比较两条生态廊道的土地利用变化,进而确定哪条生态廊道内生态用地占比更多、土地利用更加稳定,以作为具有更高适宜性的优选生态廊道。由于土地利用变化类型较多,因此对变化类型进行适当归并,除建设用地进一步细分为城镇用地、农村居民点和独立工矿外,其他分别归为耕地、林地、草地、水域和未利用地。在制图中,则选择主要变化类型进行表达。

2.3 生态廊道建设费用估算

生态廊道构建的目标,是将已经被人类开发占用的空间进行生态修复、退还为生态用地。本文试图对生态廊道建设费用进行定量评价,林地、草地、水域生态适宜性较高,可以维持现状、不进行调整;需要进行生态修复、退还为生态用地的包括城镇用地、农村居民点、独立工矿用地和耕地。生态修复或退还为生态用地所需费用分为两大类,一是非生态用地退还为生态用地所导致的收益减少,二是非生态用地退出后、需要在其他地方进行相应补充而导致的成本增加。虽然两类费用都随着时间推移而发生变化,但是,鉴于本文以2015年土地利用作为依据,故而费用计算以2015年南京市的相关标准作为核算依据。收益减少方面,耕地按照亩均农业生产总值计算,计算生态廊道所在的南京城区的农业总产值、耕地面积,经核算后结果为 4.68×104yuan·hm−2;城镇用地、独立工矿等按照建设用地的地均二三产业增加值计算,计算南京城区二三产业增加值和建设用地面积,经核算后结果为 679.35×104yuan·hm−2;农村居民点产业较少,故而暂不考虑其因产业发展受限而导致的收益损失。成本增加方面,耕地参考异地置换的支出,2015年,江宁区生态廊道最长、最具代表性,参考《南京市江宁区征地补偿安置办法》(江宁政规发[2016]4号),按照二级片区的标准,折合后补偿标准为 166.65×104yuan·hm−2;城镇用地考虑异地建设的征地费用,2015年,南京市土地市场网(http://www.landnj.cn/LandBargainInfo.aspx)中,城区经营性用地的平均出让价格为 15639.78×104yuan·hm−2,因此异地建设的征地费用按此标准进行核算;独立工矿用地考虑工矿异地建设费用,2015年,南京市土地市场网中,城区工业用地的平均出让价格约为 803.79×104yuan·hm−2,因此工矿异地建设费用按此标准进行核算;农村居民点退出成本,参考诸培新等(2015)江宁区、栖霞区开展的农村居民点拆迁安置补偿和工程预算费用,按照1500×104yuan·hm−2核算。计算 2000 年和 2015 年生态廊道、不同宽度缓冲区内非生态用地退出的收益减少和成本增加,作为生态廊道建设的费用。

3 结果与分析

3.1 阻力表面和MCR模拟分析结果

受土地利用影响,城区周边阻力值较高,而东部、南部地区阻力值相对较低。其中,山体带来的低阻力区呈斑块状存在,而水系带来的低阻力区则呈线状分布(图2)。与2000年相比,2015年高阻力区明显扩大,城市东北和东南方向扩大较为明显。2000年,紫金山和青龙山之间以中、低阻力区为主;到2015年,已有大量高阻力区出现,其原因是区内大量耕地和农村居民点转变为城镇和独立工矿用地。紫金山、青龙山、玄武湖、长江等大型山体或水体保持相对稳定,是低阻力区集中分布的区域。

图2 南京城区2000年和2015年阻力表面Figure 2 Resistance surface of urban Nanjing in 2000 and 2015

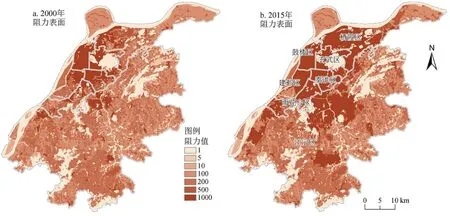

2000年的MCR模拟结果表明,紫金山北部和东部最小累积阻力值较小,而西部和西南部则较大(图3a)。随着与紫金山距离增加,低阻力区沿着特定廊道向外延伸,而最南部则出现了较高阻力区的集中分布区。2015年MCR结果与2000年明显不同,紫金山北部和东部出现高累积阻力区,成为生态过程的显著障碍(图3b)。其中紫金山和青龙山之间的高累积阻力区可能对两山连通性产生影响,阻碍潜在的生态过程。

图3 南京城区最小累积阻力分析结果Figure 3 MCR analysis results of urban Nanjing in 2000 and 2015

3.2 生态廊道位置与走向

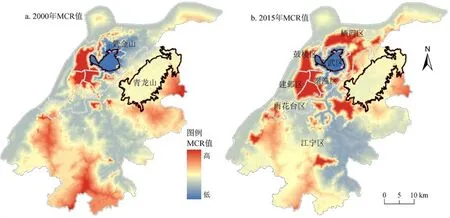

受紫金山与青龙山之间出现的高累积阻力区影响,生态廊道位置和走向显著改变(图4)。2000年生态廊道连接了紫金山和青龙山的北端,总体呈东西走向。2015年生态廊道则转移到南部,呈现先向南、后折向东的走向。

图4 2000年和2015年紫金山-青龙山生态廊道位置Figure 4 Ecological corridors from Zijin Mt. to Qing Mt.in 2000 and 2015

3.3 生态廊道的土地利用变化与比较

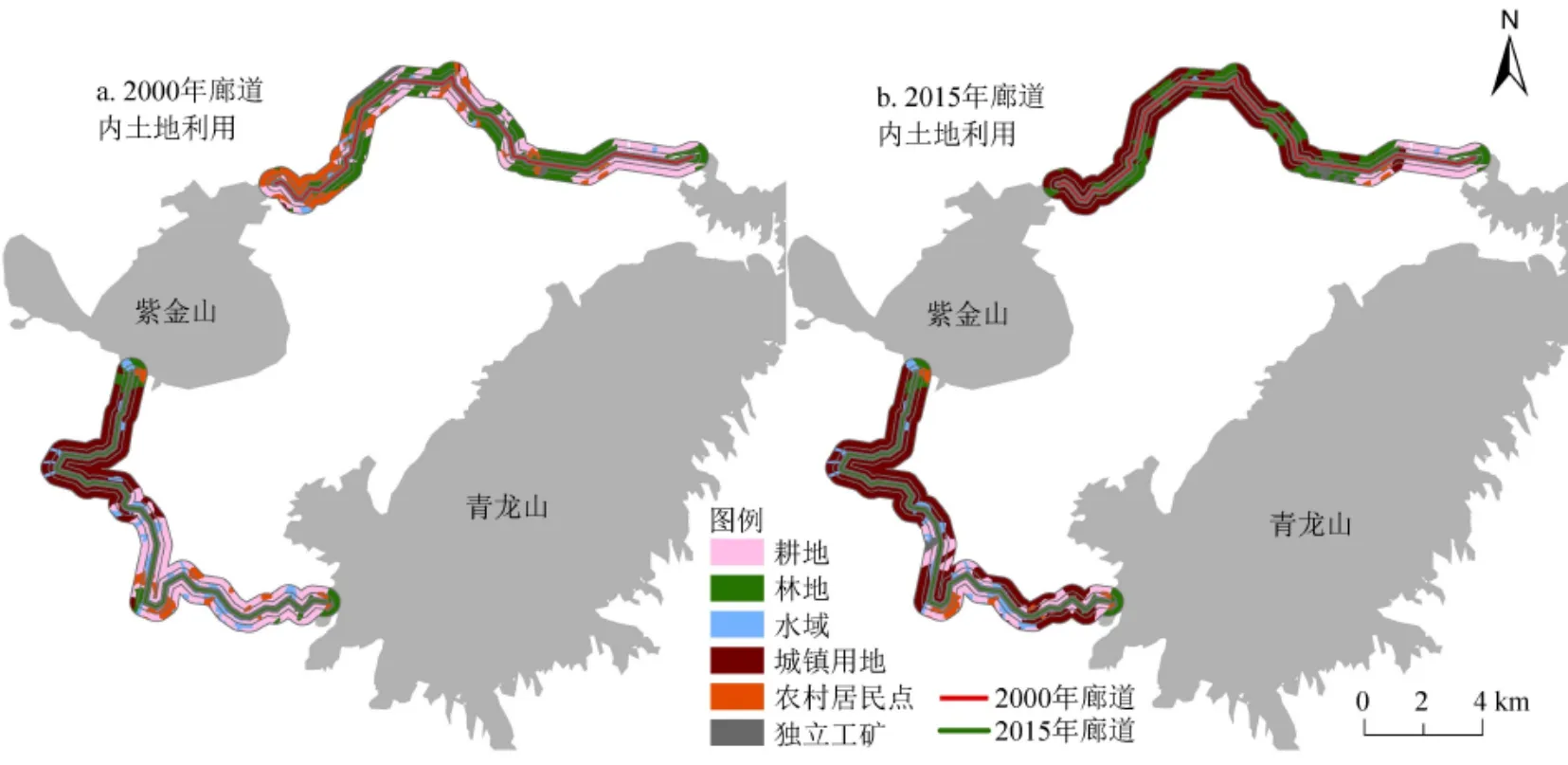

2000年和2015年两条生态廊道在相同时间点的土地利用结构存在明显差异。在 2000年,2000年廊道内以林地为主,其次为耕地,而2015年廊道以耕地为主,水域和城镇用地也较多(图5)。到2015年,2000年廊道的主导地类转变为城镇用地,占比超过53%,其次为林地;2015年廊道也以城镇用地为主,但其占比也仅为44%,其次为水域。

图5 2000年和2015年生态廊道的土地利用结构Figure 5 Land use of the ecological corridor in 2000 and 2015

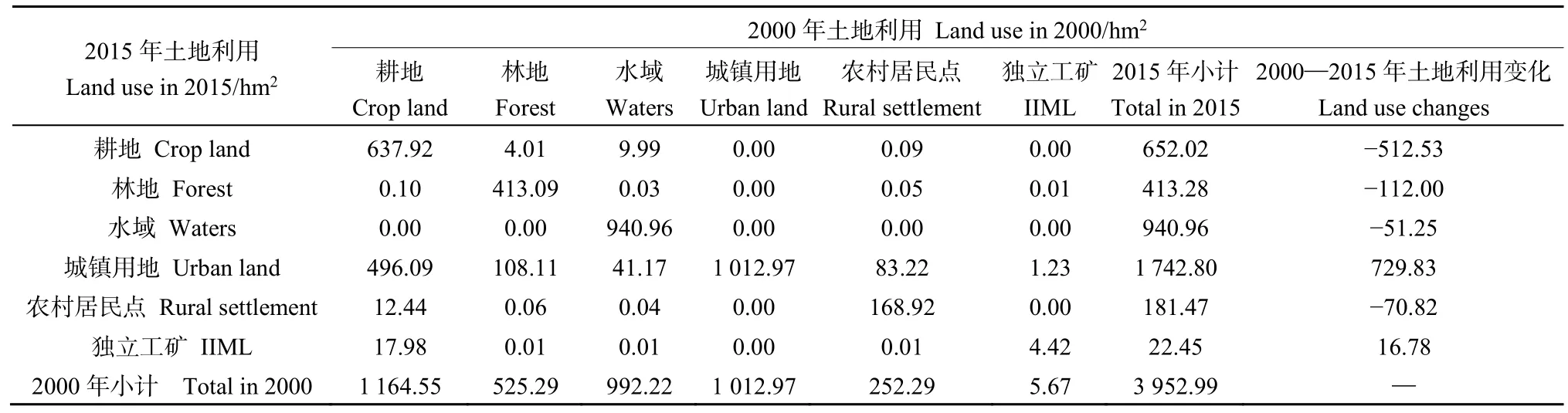

从 2000—2015年土地利用变化看,两条廊道均表现为耕地、林地、水域和农村居民点大量减少,而城镇用地大幅增加(表1和表2)。在2000年生态廊道中,耕地减少最多,从1321减少为385 hm2,下降量超过 936 hm2;其次是农村居民点,下降量接近590 hm2;城镇用地增加最多,从4增长至1969 hm2(表1)。在2015年廊道中,下降最多的耕地减少了513 hm2,明显低于2000年廊道;林地减少112 hm2,农村居民点减少70 hm2,也显著少于2000年廊道;城镇用地从1013增长到1743 hm2,增加730 hm2,但增量明显低于2000年廊道(表2)。可见,2015年廊道土地利用更加稳定,变动程度较低。

表1 2000年生态廊道土地利用变化矩阵(2000—2015年)Table 1 Matrix of land use changes of the 2000 ecological corridor from 2000 to 2015

表2 2015年生态廊道土地利用变化矩阵(2000—2015年)Table 2 Matrix of land use changes of the 2015 ecological corridor from 2000 to 2015

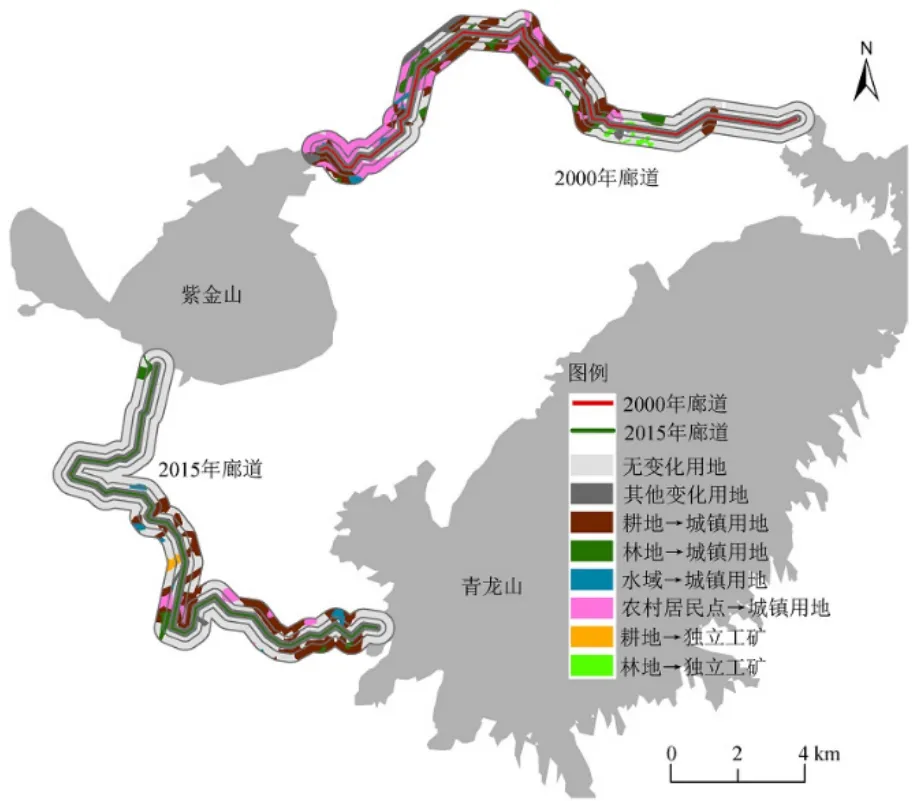

2000年生态廊道内土地利用变化集中在廊道西段和中段(图6)。这是南京市仙林大学城所在地,其中西段更加靠近南京城区中心,土地开发需求强烈,导致农村居民点大量转变为城镇用地;中段早期以耕地为主,受大学城建设影响,大量耕地转变为城镇用地。东段远离城区,地处与东边镇江市交界地区,建设需求不强,用地较为稳定。2015年廊道内,土地利用变化主要发生在廊道中段和南段,均以耕地向城镇用地的转变为主,此外还有部分农村居民点向城镇用地的转变(图6)。这里是江宁城区周边和青龙山生态新城所在地,开发建设条件较好,近年来建设需求强烈,城镇用地扩张较快。

图6 生态廊道内变化用地的类型及其空间分布Figure 6 Spatial distribution of land use changes of 2000 and 2015 corridors

3.4 生态廊道建设与土地调整费用

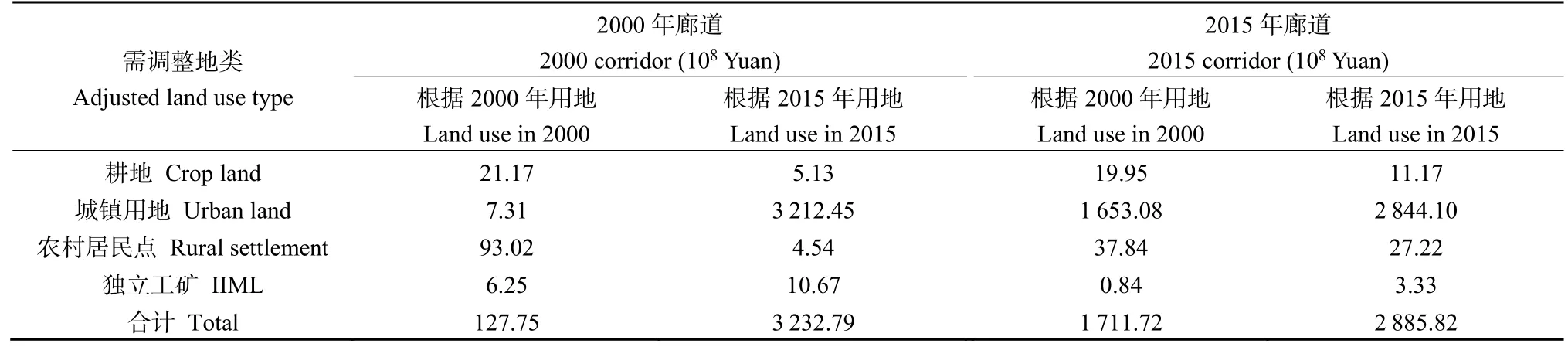

建设用地、耕地等数量越多,土地调整费用越高,生态廊道建设支出越大。从 2000—2015年,2000年生态廊道的总建设费用由 128亿元增长至3233亿元,而2015年廊道则由1711亿元增长至2885亿元(表3)。可见,2000年廊道的用地调整费用增长太快,廊道建设的适宜程度远低于2015年生态廊道。因此,进一步的分析仅聚焦2015年生态廊道。

表3 2000年和2015年两条生态廊道的总建设费用Table 3 Total cost of building ecological corridors based on land use in 2000 and 2015

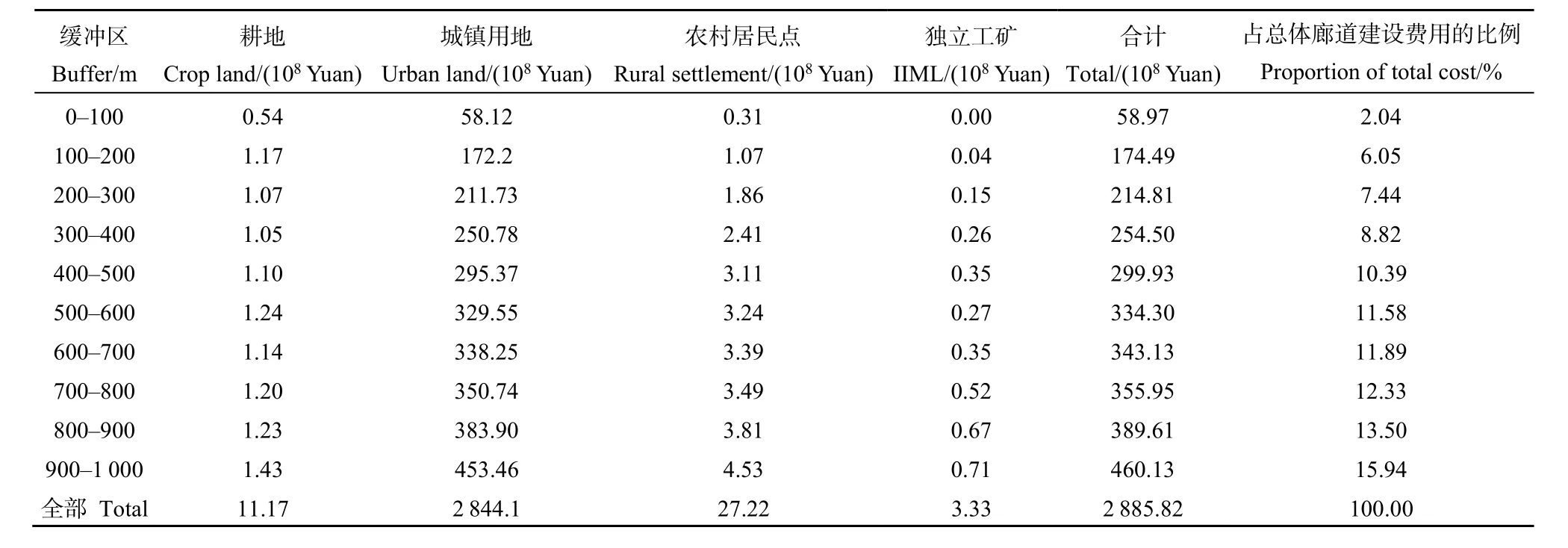

2015年生态廊道中,城镇用地调整费用最高、增长最快,其次为独立工矿用地,表明城市开发是影响廊道建设费用的主要因素。相反,耕地、农村居民点数量有所减少,建设费用相应下降。此外,建设成本随着到廊道轴线距离的增加而显著提高,0—100 m廊道的总成本为59亿元,100—200 m廊道的总成本增长至174亿元,此后又逐渐增加到200亿元和300亿元以上(表4)。其中,耕地、农村居民点和独立工矿用地的成本占比小、总量基本稳定,城镇用地占比大、调整成本增长明显,是导致较远缓冲区的建设成本增长的主要原因。虽然较宽的廊道能更好地维持生态过程,但是建设成本也随着廊道宽度的增加而急剧增长。在紫金山和青龙山地区,对廊道宽度有较高要求的生物以鸟类和小型陆生哺乳动物为主。已有研究表明,200 m宽的生态廊道既可以满足这些物种的迁移要求,又可以通过保育植被形成良好生境,足以维持相对完整的生态过程。从建设成本角度,100 m宽廊道的成本最低,仅仅是1000 m宽廊道的2%左右;100—200 m宽度的成本已经明显增加,达到总成本的6%左右;200—400 m范围内,宽度每增长100 m,建设成本占比的增加在10%以下;400 m之外,宽度每增长100 m,建设成本占比的增加均超过10%。可见,从费用变化的过程看,100 m和400 m是突变点,其中100 m宽的生态廊道经济合理性最强。兼顾生物多样性保护的需求,200 m宽的生态廊道则同时满足了生态适宜性和经济合理性的要求。此外,在廊道经过的生态空间面积大、质量高、且开发建设需求不强的地段,可以布局建设面积较大的生态斑块,形成区域生态过程的“踏脚石”。

表4 2015年生态廊道的建设费用Table 4 Building cost of 2015 ecological corridors

4 讨论与结论

4.1 讨论

(1)MCR模型作为生态过程模拟和生态安全格局构建的常用模型,已经得到大量学者的认可和应用,本文用于高度城市化地区的生态过程模拟和生态廊道识别,所得结果基本符合案例区生态系统结构和土地利用情况。此外,生态廊道位置、走向变化与土地利用变化直接相关。研究确定的2000年廊道,在2000年耕地、林地占比较大,城镇用地占比少;到2015年,城镇用地占据主体,已经难以维持生态过程的进行。到2015年,生态廊道的位置和走向显著改变,从两个源的北部转移到南部,2015年廊道生态用地占比更大、更加稳定,对生态过程阻隔较小。

(2)林地、耕地等生态适宜性较高的地类向建设用地、尤其是高阻力的城镇用地转变是导致生态廊道位置和走向发生变化的主要原因。2000年廊道所经区域,早期以耕地、林地为主,但这里区位条件好、开发建设适宜性高,大学城以及住宅区、科技园区等建设导致城镇用地迅速扩张。2015年廊道主要沿水体、尤其是连续的河道延伸。与近郊耕地和零散分布的林地相比,水体更容易得到保护、空间连续性更高。因此,在建设用地快速扩张的压力下,2015年廊道更有利于维持潜在的生态过程。

(3)开展必要生态用地重建是构建生态廊道的重要手段,但是土地利用变化影响用地调整的规模和成本,进而导致生态廊道建设成本的变化。对城镇用地的调整是生态廊道建设成本的主体。2000年廊道的城镇用地数量大,生态重建费用较大,因此2015年生态廊道的适宜性更高。综合分析廊道宽度的生态适宜性及其用地调整的成本,200 m宽廊道基本可以满足案例区生物多样性保护的需求,且用地调整的成本并未显著增加、具有较高的经济合理性。可见,以 2015年生态廊道轴线为中心,构建200 m宽度的生态廊道,在高度城镇化的南京东郊地区是可行的选择。

4.2 结论

研究以土地利用及其变化数据为支撑,采用生态过程模拟的方法,揭示了不同时期生态廊道位置和走向的改变,确定了兼具生态适宜性和经济合理性的生态廊道设计方案,为促进高度城镇化地区土地利用调控和可持续发展提供了参考。未来需要在开展生物多样性和生态过程实地调查的基础上,进一步验证模拟得到的生态廊道的合理性;同时,对生态廊道建设的成本进行更加全面、更具时效性的分析,以得到更具现实合理性和指导性的分析结果。