海相碳酸盐岩烃源岩有效性探讨

——以川西坳陷中三叠统雷口坡组为例

2022-04-15缪九军吴小奇宋晓波郑伦举陈迎宾曾华盛

缪九军,吴小奇, 2,宋晓波,郑伦举,陈迎宾, 2,曾华盛

1.中国石化 石油勘探开发研究院 无锡石油地质研究所,江苏 无锡 214126;2.中国石化 石油勘探开发研究院 四川地区勘探开发研究中心,成都 610041;3.中国石化 西南油气分公司 勘探开发研究院,成都 610041

图1 川西坳陷构造单元划分(a)及中三叠统雷口坡组四段柱状图(b)b图据参考文献[20]修改。

川西坳陷雷口坡组天然气干燥系数普遍大于0.99,含有少量的H2S,烷烃气碳氢同位素组成等地球化学特征综合表明其为油型裂解气[14-15]。雷口坡组碳酸盐岩整体上有机质丰度偏低,有机碳含量(TOC)普遍低于0.5%,其品质被认为难以单独支撑大气田的形成,因此推测雷口坡组主力气源为寒武系[16]或上二叠统烃源岩[17];杨克明[18]则认为,雷口坡组碳酸盐岩原始生烃潜力较高,较低的TOC含量主要源自较高的生烃转化率,其原始生气强度较高,具备形成大中型气田的物质基础[19]。可见,对雷口坡组碳酸盐岩烃源岩有效性认识的差异制约了对川西大气田主力气源及勘探方向的认识,有必要对其进行详细探讨。这可以为揭示雷口坡组天然气成藏过程和富集机理提供科学依据,以期为海相天然气后续勘探提供参考。

1 碳酸盐岩有效烃源岩评价标准

我国海相碳酸盐岩有效烃源岩的有机质丰度标准及TOC恢复系数在本世纪初引起了业内广泛讨论[21-23]。目前国内学者普遍认为海相碳酸盐岩有效烃源岩有机碳含量下限为0.5%[22,24],在高—过成熟阶段可降低到0.4%[23]。陈建平等[24]提出了我国古生界海相碳酸盐岩烃源岩生烃潜力的评价标准,但高演化阶段的样品经历了生排烃过程,实测热解生烃潜力不具有代表性,需要基于烃源岩的TOC含量与热解生烃潜力之间的线性关系对原始生烃潜力进行恢复,本质上与利用TOC含量进行评价具有一致性。碳酸盐岩烃源岩有机质类型主要为Ⅱ1型,其原始生烃潜力与TOC含量呈正相关,即S1+S2=563×ω(TOC)-2.37[24]。将有效烃源岩的生烃潜力标准(S1+S2≥0.5 mg/g[24])代入计算可得,TOC不低于0.51%,这与有机碳含量下限普遍被认为是0.5%基本一致。

生排烃过程中有机碳含量的变化也是业内争论的焦点之一。热模拟实验表明,海相不同类型烃源岩残余TOC随着成熟度增大逐渐降低,在高—过成熟阶段TOC变化不明显[25]。因此,海相烃源岩恢复系数整体随着成熟度增大而增大,并在高—过成熟阶段趋于稳定,业内往往用该阶段达到的最大恢复系数来代表TOC恢复系数。热模拟实验揭示了Ⅱ1型有机质的烃源岩在高—过成熟阶段恢复系数约1.35~1.50[25]。模拟计算等揭示了Ⅱ1型有机质的烃源岩有机碳在生烃演化过程中最高降低20%,即恢复系数为1.25[21]。因此,生排烃过程被认为一般不会造成有机碳含量的明显降低[21-22]。对残余TOC含量为 0.4%的碳酸盐岩而言,采用1.25的系数进行恢复后得到的原始TOC为0.5%,即高—过成熟阶段碳酸盐岩直接采用残余TOC下限为0.4%与原始TOC含量下限为0.5%一致[14]。

值得注意的是,TOC反映的是岩石中有机物的相对含量而非绝对含量,在生排烃过程中受无机矿物、水等损失的影响,有机质绝对总量的减少并不等同于TOC的降低[24],有时甚至会出现相对增碳的过程[21,25]。此外,烃源岩中有机碳可以分为可生烃碳和不可生烃碳两类[26],因而TOC恢复仅需考虑恢复可生烃碳的量。对特定的岩石类型和热演化历史而言,TOC变化主要受控于生排烃效率[11]。

对常规油气藏的形成而言,只有能够排出并聚集的烃类才具有实际意义。对川西坳陷雷口坡组气藏而言,天然气赋存于雷四段上亚段储层中,在其他层段尚未发现规模性天然气聚集。雷四段上亚段自西向东厚度逐渐减薄,在龙门山前厚约150 m[12],在A-14井至A-16井一线附近尖灭(图1a)。雷四段上亚段为一套碳酸盐岩和含藻碳酸盐岩(图1b),实测TOC含量普遍低于0.2%,有机质丰度整体低于雷四中、下亚段中的含膏碳酸盐岩[27]。因此,雷四段上亚段自生自储组合虽然可以不用考虑排烃效率的问题,但仅依靠其中丰度较低的有机质进行供烃远远无法满足现今气藏规模所需。雷口坡组其他层段中的潜在烃源岩则与雷四段上亚段储层构成了下生上储组合,这种条件下则会经历明显的排烃过程。

本次对不同有机质丰度的泥灰岩开展了生排烃热模拟实验,结果表明,不同体系下TOC恢复系数均随着原始TOC降低而逐渐降低(图2)。对原始TOC含量不足0.5%的低丰度碳酸盐岩而言,不同体系下TOC恢复系数均小于1.25(图2)。根据封闭体系和幕式体系下不同TOC含量样品的恢复系数与原始TOC含量相关性拟合曲线,TOC含量不足0.2%时不能发生有效的排烃过程,只有当TOC超过0.2%,TOC恢复系数才会发生变化,即TOC含量达到0.2%之后即可生排烃(图2)。但从勘探的角度讲,低有机质含量生成的烃类太少,不足以满足有机质和岩石的吸附,因而能排出的烃类非常有限[24]。只有对油气聚集做出贡献的烃源岩,才能称之为有效烃源岩。因此,本文中碳酸盐岩有效烃源岩TOC含量下限定为0.5%,对高—过成熟阶段的样品采用0.4%。

图2 不同体系模拟实验中泥灰岩有机碳恢复系数与原始有机碳相关性

2 碳酸盐岩中有机质赋存状态

2.1 有机显微组分

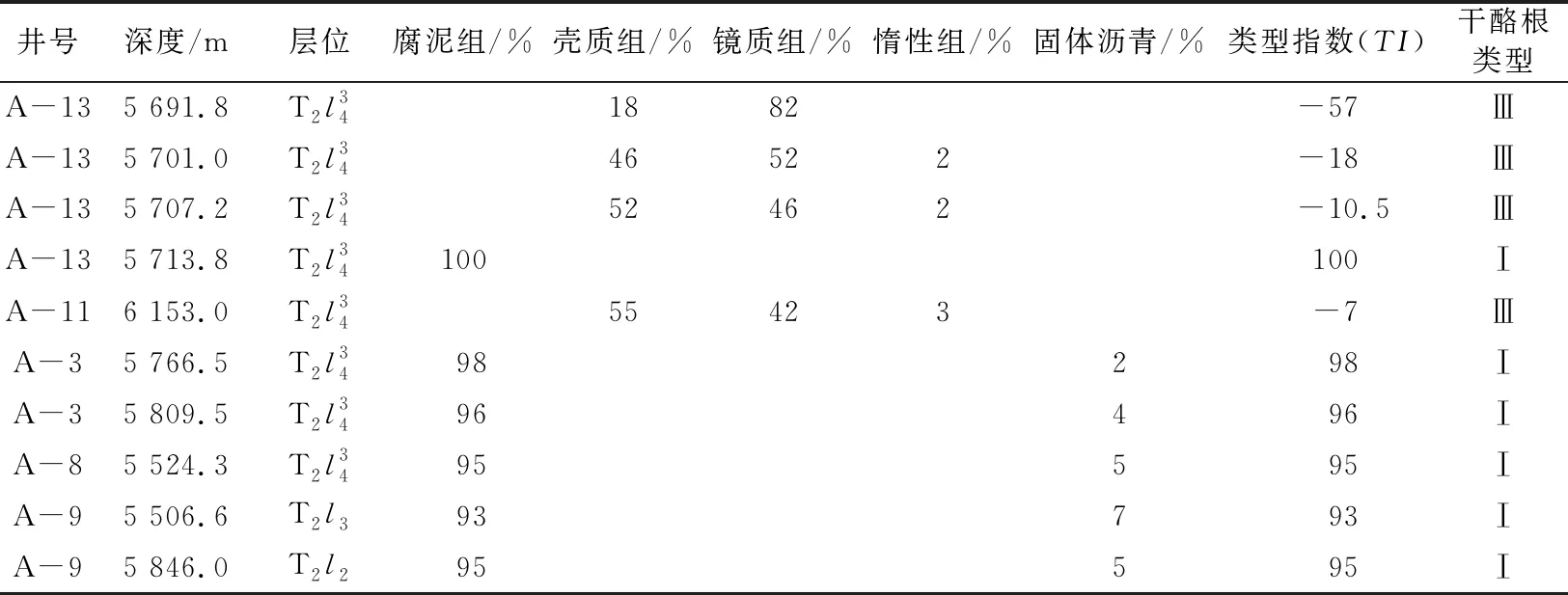

杨克明[18]研究认为,川西坳陷雷口坡组碳酸盐岩烃源岩干酪根类型指数TI为12.50~98.03,表明其主要为Ⅱ1-Ⅱ2型干酪根。本次工作中干酪根镜检表明,川西坳陷雷口坡组碳酸盐岩中干酪根较细、较分散。多数样品干酪根显微组分主要为腐泥无定形体,含少量固体沥青,其类型指数均大于90,表现出Ⅰ型干酪根的特征;少数样品有机质以腐殖无定形体、镜质体为主,含少量丝质体,其类型指数均小于0,表现出Ⅲ型干酪根的特征(表1)。川西坳陷雷口坡组碳酸盐岩干酪根碳同位素值主体介于-28‰~-26‰,表现出Ⅱ1型为主的特征[14]。雷口坡组干酪根类型指数具有多样性,且与碳同位素指示结果不一致,这可能主要与雷口坡组现今处于过成熟演化阶段有关。雷口坡组现今等效镜质体反射率均超过2.0%[14],较高的成熟度使得干酪根在镜下光性趋于一致,结构难以辨清甚至无法识别,镜检结果仅供参考。与之类似,四川盆地二叠系烃源岩中壳质组和腐泥组含量很低,除了这些组分在原始有机质中含量较低外,主要源自较高成熟度使其光性特征消失[28]。由此可见,在高—过成熟演化阶段,受显微组分光性特征变化影响,仅根据类型指数不能有效指示干酪根类型。

表1 川西坳陷中三叠统雷口坡组碳酸盐岩干酪根有机显微组分构成

2.2 藻纹层中有机质丰度

藻白云岩曾被认为是川西坳陷雷口坡组重要的烃源岩类型之一[18,27],近年来的研究表明,与残余藻结构有关的组构孔(洞)或藻格架孔、晶间(溶)孔及微裂隙是主要储集空间[4],这表明藻白云岩可能更多对储集空间有贡献。对A-15和A-13井雷四段藻纹层白云岩的研究表明,藻纹层与非纹层部分在TOC方面没有明显的差异,整体都低于0.2%(图3),这表明纹层中有机质并不富集,即藻纹层对TOC没有明显贡献。

图3 川西坳陷中三叠统雷口坡组四段藻纹层白云岩TOC含量分布

2.3 黏土矿物与TOC相关性

由于有机质对放射性物质具有较强的吸附性,富有机质的烃源岩往往表现出较高的放射性强度,因此可以利用自然伽马测井对烃源岩有机质丰度进行评价。这种方法以往主要用于对泥质烃源岩的评价,近年来在四川盆地中二叠统栖霞组和茅口组碳酸盐岩烃源岩评价中得到了有益的尝试[29]。但这两套烃源岩中对有机质丰度有贡献的主要是泥质成分,如涪陵地区中二叠统茅口组一段“瘤状”灰岩中瘤状“眼球”主要为泥晶灰岩,泥质含量低,TOC含量平均值仅为0.31%,而包裹“眼球”的“眼皮”主要为泥灰岩和泥质灰岩,泥质含量高,TOC平均值为0.90%[30],即泥质组分是主要生烃来源。川西北广元上寺剖面茅口组以灰色中—厚层灰岩为主,其TOC含量均较低(<1.0%),而TOC含量相对较高(1.0%~3.0%)的烃源岩一般为单层厚度仅几厘米的薄层泥岩[31]。张水昌等[22]研究指出,海相地层中大量生烃的烃源岩其有机质丰度和黏土矿物含量都高,因而海相烃源岩评价的重点应是泥岩和泥灰岩。

全岩X衍射分析和TOC含量分析(表2)综合表明,四川盆地不同地区雷口坡组三段(简称雷三段,T2l3)碳酸盐岩TOC与碳酸盐矿物含量呈负相关,与黏土矿物含量呈正相关(图4),这表明雷口坡组较高的TOC主要源自黏土矿物即泥质的贡献而非碳酸盐矿物。以A-18井雷三段为代表,雷口坡组中除膏岩外,主体为碳酸盐岩,其中泥质含量偏低,因而有机碳含量整体较低(图4),磨溪地区Mo27井与之类似。受沉积环境变化影响,川中局部地区如CT1井区雷三段发育泥质碳酸盐岩,其TOC相对较高。统计表明,川西坳陷雷口坡组TOC达到0.4%的样品其TOC与自然伽马之间没有明显的相关性,这可能主要源自川西坳陷雷口坡组以碳酸盐矿物为主,泥质含量偏低,而整体较低的有机质含量使得雷口坡组碳酸盐岩对自然伽马不够敏感。

表2 川西坳陷中三叠统雷口坡组三段碳酸盐岩TOC含量与矿物组成

图4 四川盆地雷口坡组三段碳酸盐岩TOC与碳酸盐矿物(a)和黏土矿物(b)含量相关性

2.4 膏岩与TOC相关性

膏盐岩—碳酸盐岩组合是重要的油气成藏组合类型之一,膏盐岩常被认为是有利盖层或储层形成的促进条件[32-33]。此外,包括膏盐岩在内的蒸发岩类可以构成潜在烃源岩[32,34-35],且不同类型蒸发岩沉积与富有机质层具有不同的相关性[36]。一方面,膏盐岩层系沉积于高盐度水体环境,在不同盐度下会形成不同耐盐生物群落[37],尽管其中生存的物种偏少,但产物通量可以较大[32];另一方面,膏盐岩层系良好的厌氧条件有利于有机质的保存,如蒸发潮坪和潟湖环境[33]。膏盐岩层系优质烃源岩处于高生物产率与厌氧环境的叠加区,因此分布较为局限[32]。

尽管对川西坳陷雷口坡组烃源岩样品岩性与TOC含量相关性统计表明,含膏碳酸盐岩具有较高的TOC含量达标率且达标样品TOC含量平均值相对较高[27],但该统计是基于有效烃源岩TOC含量下限为0.2%进行的。本次工作中对TOC含量达到0.4%的有效烃源岩样品进行的统计表明,83个达标样品中有31个为与石膏相关的膏质白云岩、云质膏岩等。刘文汇等[32]研究指出,膏盐岩本身并不具备生烃潜力,有机质真正来源为与膏盐岩伴生的生物种群,因此这类烃源岩生烃潜力评价的关键是生物组合及生烃物质研究。对膏盐岩层系而言,传统的TOC测试方法忽视了有机酸盐这一重要的再生烃源,低估了其生烃贡献[32]。

3 有机酸盐对生烃的贡献

低丰度碳酸盐岩作为烃源岩的可能性一直是业内关注的焦点,尤其是对成烃有机质的认识。近年来的研究表明,在常规TOC值测定的酸溶处理过程中,被丢弃的酸解液中也含有一定量有机质,其未被纳入到有机碳测量中,使得常规方法测得的TOC值偏低[38-39]。这些酸溶有机质以有机酸盐为典型代表,其对高丰度泥质烃源岩TOC值测定影响很小,但对于低有机质丰度碳酸盐岩TOC值测定可能具有明显的影响[40]。热模拟实验揭示出有机酸盐可以生成烃类[41],因此酸溶有机质对生烃的贡献可能被低估了[32]。

蒙脱石增稠元素分析方法被提出用于测定包含有机酸盐在内的总有机碳含量,从而更加客观地反映样品的总有机碳[38],然而关于有机酸盐对TOC的贡献规模认识存在分歧。雷天柱等[39]认为,烃源岩酸解过程中损失的有机酸(盐)类仅占总有机碳含量的10%左右。鄂尔多斯盆地海相高丰度(ω(TOC)>2.0%)碳酸盐岩中有机酸盐含量较低,而低TOC含量(0.2%~0.5%)的碳酸盐岩中有机酸盐含量均比较高[42]。采用新方法测得的塔里木盆地寒武系肖尔布拉克组和鄂尔多斯盆地奥陶系马家沟组碳酸盐岩总有机碳增加值即酸溶有机质代表的TOC值差异非常大(0.23%~1.68%)[40]。对川西坳陷雷口坡组碳酸盐岩而言,采用新方法测定的TOC含量增加值介于0.01%~0.42%[18],多数增加值小于0.2%,对TOC含量的贡献整体并不高,且与常规方法测定的TOC含量(0.04%~0.60%)之间没有明显的相关性(图5)。

图5 川西坳陷中三叠统雷口坡组碳酸盐岩常规TOC与含有机酸盐TOC增加值相关性

此外,对有机酸盐在不同热演化阶段的生烃贡献也存在不同认识。不同温度下的热模拟实验表明,有机酸盐热解生成的酮类化合物在高温下不易保存,因此应用其评价有机酸盐生烃贡献强度只适合于中低热演化程度的烃源岩[41]。而刘文汇等[40]则研究认为,有机酸盐在低温下比较稳定,在高温则下具有很强的生烃能力,可能是膏岩层系高演化阶段的主要再生烃源,因此,高演化阶段低丰度海相碳酸盐岩中有机酸盐的生烃潜力值得重视[42]。

由此可见,目前对有机酸盐类生烃潜力的评价仍然存在诸多困难。尽管有机酸盐作为一类生烃物质已被证实,并且被认为生气时具有较高的转化率[39],但在不同烃源岩中有机酸盐的赋存量大小和具体类型、不同类型有机酸盐生烃潜力的大小和转化率的高低等多方面认识仍不明确,这也给客观评价有机酸盐生烃贡献增加了难度和不确定性。对有机酸盐生烃潜力进行定量评价的有效方法仍在发展中,这有待对有机酸盐形成机理和赋存机制开展更深入的研究。

4 雷口坡组烃源岩有效性

4.1 碳酸盐岩总有机碳含量

对雷口坡组碳酸盐岩有机质丰度的分析和统计表明,1 355个井下样品中残余TOC含量达到0.4%的样品仅有83个(图6,表3),有效烃源岩达标率为6.13%。雷口坡组不同层段有效烃源岩达标率均较低,介于5.22%~7.87%,达标样品TOC均值介于0.46%~0.80%(表3)。残余TOC达到1.0%的样品仅有5个,最高为1.72%(图6)。因此,川西坳陷雷口坡组碳酸盐岩中有效烃源岩发育程度整体偏低,生烃潜力较为有限,单独难以构成主力烃源岩。

图6 川西坳陷中三叠统雷口坡组不同层段残余TOC与深度的关系

表3 川西坳陷中三叠统雷口坡组不同层段碳酸盐岩总有机碳含量统计

从TOC达标的83个样品的平面分布特征来看,来自A-6、A-9和A-15井的样品分别为18个、26个、14个,共占70%,其余单井达标样品数均不超过4个。这表明,相对富有机质层段表现出较强的局限分布特征,不具有广泛性和普遍性,其可能受到沉积相展布的控制。考虑到雷三段烃源岩TOC含量与泥质含量呈正相关性(图4b),推测有效烃源岩主要与泥灰质潟湖的局限分布有关。因此,对雷口坡组有效烃源岩的分布预测有赖于对不同时期沉积相特征的精细研究。

4.2 碳酸盐岩对气藏的贡献

从油气成藏的角度看,只有对油气聚集做出贡献的烃源岩,才能真正称为有效烃源岩。对川西坳陷雷口坡组而言,TOC达标样品数分布较多的三口井(A-6、A-9、A-15)均未获得油气突破,其中A-9井和A-15井位于雷四上亚段尖灭线以东(图1),即缺失雷四上亚段储层;A-6井尽管储层段发育,但测试产水。而获得油气突破的井(如A-1、A-2、A-8等),其实测TOC达标样品数均不超过4个。由此可见,雷口坡组钻井揭示的碳酸盐岩烃源岩与现今气藏分布不匹配,反映了雷口坡组碳酸盐岩烃源岩对气藏贡献较为有限。

天然气地球化学特征分析和成因鉴别揭示了川西坳陷雷口坡组天然气主体为原油裂解气[14-15]。四川盆地海相气藏中天然气以原油裂解气为主,作为原油裂解的副产物,沥青在海相储层中往往大量发育,如安岳气田寒武系龙王庙组[43]。雷口坡组野外踏勘仅在天池乡卸军门和香水镇黄连桥等极少数剖面观察到了沥青,藿烷比值等特征表明其与雷口坡组自身碳酸盐岩具有较好的亲缘性[44]。这反映了雷口坡组碳酸盐岩确实可以生烃。当然,受碳酸盐岩烃源岩分布局限和整体有机质丰度偏低等因素影响,野外剖面观察到的沥青点十分有限。

钻井岩心和岩石薄片观察均表明,川西坳陷雷口坡组储层段白云岩孔洞中基本未充填沥青(图7),与现今气藏规模不匹配。显微组分分析揭示了川西坳陷雷口坡组碳酸盐岩中沉积有机质含量较低,次生组分固体沥青呈分散状存在,其可能主要为碳酸盐岩中分散有机质转化而来。分散可溶有机质的生烃能力得到了业内的认可,尽管通过模拟实验对其生烃过程进行了一定程度的研究[45],但该过程中是否会产生大量沥青、具体生烃潜力如何评价、有利区如何优选等仍然有待进一步研究。较低的沥青含量表明雷口坡组储层中未经历大规模的古油藏聚集和裂解,因而川西坳陷雷口坡组天然气主体并非来自古油藏的原位裂解。气源对比揭示了雷口坡组天然气主要为上二叠统龙潭组烃源岩生成的原油后期发生裂解所形成,原油裂解气沿断裂运移到上覆雷口坡组储层中发生聚集成藏[14-15]。因此,雷口坡组碳酸盐岩烃源岩尽管具有一定的生烃潜力,但整体上对气藏贡献较为有限。鉴于龙潭组主力烃源岩与雷口坡组四段主力储层在纵向上的源储配置关系,川西坳陷雷口坡组天然气勘探应着重关注气源输导条件。寻找规模性的天然气聚集,应重点关注连通上二叠统烃源岩的通源断裂发育区。

图7 川西坳陷中三叠统雷口坡组四段岩心样品中孔隙和裂缝充填特征

5 结论

(1)川西坳陷雷口坡组碳酸盐岩中干酪根显微组分主要为腐泥无定形体,含少量固体沥青,较高的成熟度对显微组分光性特征有一定的影响。藻纹层和非纹层部分TOC含量没有明显差异。雷三段TOC含量与黏土矿物含量呈正相关,与碳酸盐矿物呈负相关,表明有机质主要赋存于黏土矿物中。

(2)蒙脱石增稠元素分析方法比常规方法测得的TOC值略高,但差值多数小于0.2%,且有机酸盐与常规TOC不具有明显的相关性。对有机酸盐生烃潜力的定量评价仍处于发展阶段,有待对有机酸盐形成机理和赋存机制的深入认识。

(3)川西坳陷雷口坡组碳酸盐岩TOC含量整体偏低,有效烃源岩达标率仅为6.13%,相对富有机质层段的分布具有较强的局限性。雷口坡组碳酸盐岩生烃潜力整体偏低,单独难以构成主力烃源岩,气源对比揭示了其对气藏的贡献较为有限。连通上二叠统龙潭组烃源岩和雷口坡组四段储层的通源断裂发育区是川西坳陷雷口坡组天然气有利聚集区。

致谢:样品采集和资料收集得到了中国石化西南油气分公司的大力协助,样品分析测试得到了中国石化油气成藏重点实验室的有力支持,审稿专家对初稿提出了宝贵修改意见,在此一并深表谢意!