鄂尔多斯盆地东南部柴上塬区三叠系延长组长6致密油成藏主控因素及富集规律

2022-04-15赵靖舟孟选刚赵世虎沈振振高飞龙

王 卓,赵靖舟,孟选刚,赵世虎,沈振振,张 恒,高飞龙

1.西安石油大学 地球科学与工程学院,西安 710065;2.陕西省油气成藏地质学重点实验室,西安 710065;3.长庆油田 第一采油厂,陕西 延安 716000;4.延长油田股份有限公司 七里村采油厂,陕西 延安 716000

致密油作为重要的非常规油气资源,在我国分布广泛,且分布层位众多,以鄂尔多斯盆地延长组长6油层最为富集[1-2]。但目前学术界对致密油成藏主控因素及分布规律的研究较少,且多数集中于对储层特征的研究,缺乏多因素的综合分析判断[3-13]。为了深入认识致密油藏的成藏主控因素与分布规律,本文以中国大陆所发现的第一个油田——七里村油田柴上塬区为例,在钻井、录井、电测井、岩心、试油及生产动态等资料的支撑下,结合室内实验观测,全面分析构造、烃源岩、储层、盖层、运移条件对长6致密油藏是否有一定的控制作用。此外,在分析运移条件和盖层条件时,为将其发育程度准确量化,引入下伏砂地比和上覆泥地比概念。

1 地质概况

鄂尔多斯盆地构造上北接乌兰格尔基岩凸起,南邻渭北挠褶带,东接晋西挠褶带,西邻贺兰—六盘山冲断带,轮廓呈矩形,面积约25×104km2[14-18]。盆地周缘断层、褶皱发育,而盆地内部构造相对简单,地层平缓,一般倾角小于5°。盆地可划分出伊盟隆起、渭北隆起、晋西挠褶带、伊陕斜坡、天环坳陷及西缘冲断构造带6个一级构造单元[14](图1)。

研究区位于陕西省延长县境内,属于中国大陆所发现的第一个油田——七里村油田的一部分。构造上位于伊陕斜坡东南部,是盆地内中生界含油富集区之一(图1)[19-20]。该区块规模产建始于2002年,资源面积37.77 km2,长6油层地质储量1 480.23×104t。区内长6地层分布稳定,呈现西倾单斜形态,地层倾角约0.38°,厚度约120 m,长6油层组自上而下可划分为长61、长62、长63、长64四个亚组,长61可进一步划分为四个小层、长62三个小层、长63三个小层、长64两个小层。区内目前共有各类井868口,其中注水井16口,随着油田开发阶段的转变,进一步深化该区油藏富集规律和主控因素研究,对油田下步增储上产具有重要指导作用。

图1 鄂尔多斯盆地东南部柴上塬区位置

2 长6油藏特征

2.1 原油物理特征

研究区内48口井原油样品的分析结果表明:区内长6原油具有“三低一少一高”(低密度、低黏度、低含硫、少含蜡、高凝固点)的典型轻质油特征,其原油密度平均为0.83 g/cm3;黏度(20 ℃)平均为4.22 mPa·s;平均含硫量0.04%;平均含蜡量11.95%;受含蜡量的影响,其凝固点最高17.50 ℃,最低5.50 ℃,平均凝固点为6.55 ℃(表1)。

表1 鄂尔多斯盆地东南部柴上塬区三叠系长6原油物性统计

2.2 原油地化特征

通过对郭807等井的原油样品族组分检测分析,区内原油总烃含量较高,最高可达84.34%,平均73.91%(烃类中以饱和烃为主,平均含量63.84%,芳烃次之,平均含量10.07%);非烃和沥青质含量较少,平均含量均在10%以下,饱芳比分布在4.96~17.07,平均6.30,表明长6油层原油成熟度较高(表2)。

表2 鄂尔多斯盆地东南部柴上塬区三叠系长6原油族组分含量

2.3 油藏类型及其分布特征

2.3.1 油藏类型

长6沉积期为三角洲建设主要时期,沉积稳定,砂体发育,但储层物性差,非均质性强。层内发育的致密砂岩可形成自封闭体,再者储集层四周发育的致密层或泥质沉积、长4+5湖侵期大量的泥质沉积,均可对储集体中的流体起到很好的遮挡和封盖作用,构成了长6典型的岩性圈闭群。

另外,确定油藏类型,需先明确其是否存在边底水。根据区内油藏剖面及各井产能分析确定:研究区长6油层组内有少量纯水层分布,但水层与含油层之间存在隔夹层,并未处于同一套砂体(图2);同时,区内各井投产后均不存在无水生产期,投产即见水,且各井含水率随开发的进行趋于某一稳定值。上述三点均可说明研究区长6油藏不发育边底水。综合确定研究区长6油藏为典型的致密岩性油藏(图2)。

2.3.2 油藏分布特征

图2 鄂尔多斯盆地东南部柴上塬区丛12-2井—南22-2井连井油藏剖面

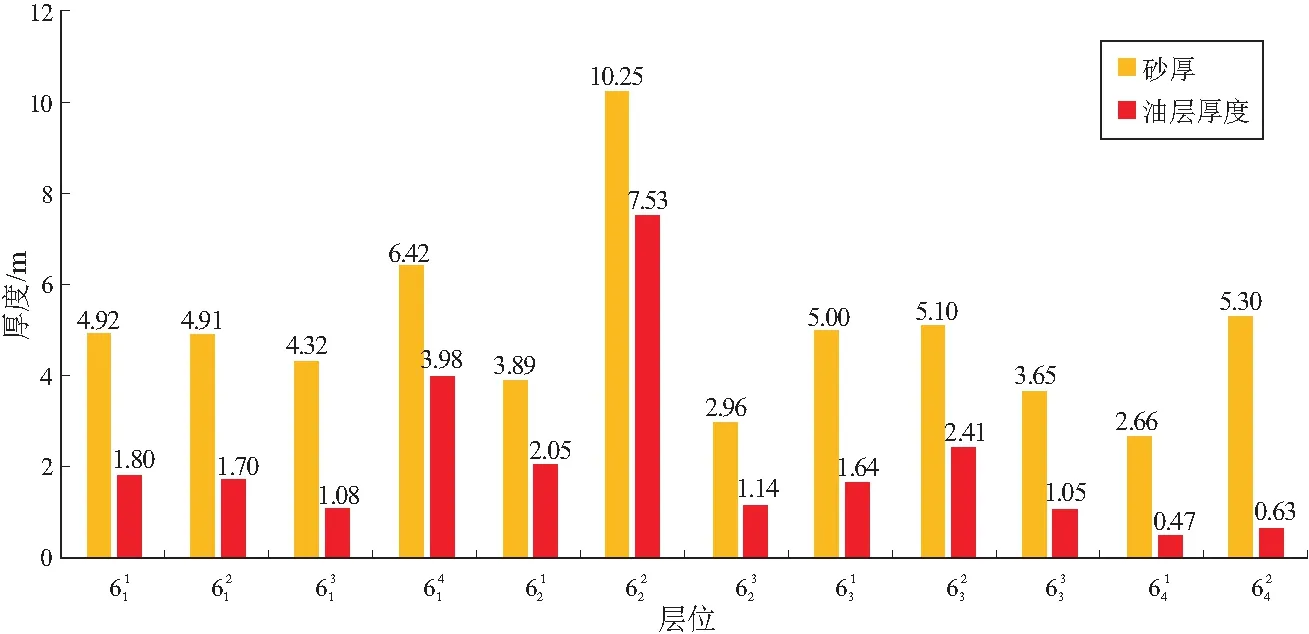

图3 鄂尔多斯盆地东南部柴上塬区三叠系长6各层砂厚及油层显示厚度分布

图4 鄂尔多斯盆地东南部柴上塬区三叠系长和长小层油层厚度

综上所述,研究区内长6油藏在平面上大面积连续分布,而纵向上为富集程度不均的“准连续”分布[21-22]。横向上各小型油藏彼此邻近,纵向上相互叠置,构成了大面积分布的油藏群,各油藏之间相互邻近,无明确界限。

3 长6致密油成藏控制因素

由上述可知,研究区长6油层在纵横向上富集程度均存在较大差异。那么,造成长6油藏富集程度差异的原因是什么?换言之,是什么因素控制着研究区长6致密油藏的形成和分布?以下将从构造、烃源岩、储层、盖层和输导条件等方面分别加以分析。

3.1 构造

图5 鄂尔多斯盆地东南部柴上塬区长顶面构造与初产叠合图

3.2 烃源岩

研究区位于现今盆地边缘,大多研究认为[3-5,23-24]该区域内烃源岩发育较差,原油主要来源于距离较远的湖盆中心。本次研究发现,包括研究区在内的整个七里村油田,均分布着长7黑色页岩(即张家滩页岩)和暗色泥岩两类烃源岩,黑色泥页岩平均厚度9.26 m,TOC含量平均为2.74%;暗色泥岩平均厚度28.95 m,TOC含量平均1.82%,二者均达到成熟阶段,说明研究区不乏有效烃源岩且品质优越。

一般来说,烃源在生烃增压过程中所产生剩余压力的大小及生烃量的多少控制着油藏富集程度。在TOC等地化参数确定的前提下,其厚度越大,生烃量越大,产生的过剩压力越大,原油的运移充注动力越强,便可更好地驱替地层水,越有利于原油富集成藏。反之,则会油层高含水,使得原油富集程度有限。通过对油田范围内70口探井烃源岩厚度与其试油及含油饱和度的相关关系分析得知:无论是黑色页岩还是暗色泥岩,其厚度与试油均呈较好的正相关关系,而与含油饱和度相关性较差,后者可能与测井解释的含油饱和度误差较大有关(图6)。从这样的相关性可见,烃源岩是控制区内长6致密油富集的一个重要因素。

图6 鄂尔多斯盆地东南部柴上塬区烃源岩厚度与试产和So交会图

3.3 储层

3.3.1 砂体发育程度

图7 鄂尔多斯盆地东南部柴上塬区砂地比与初产和So交会图

3.3.2 储层物性

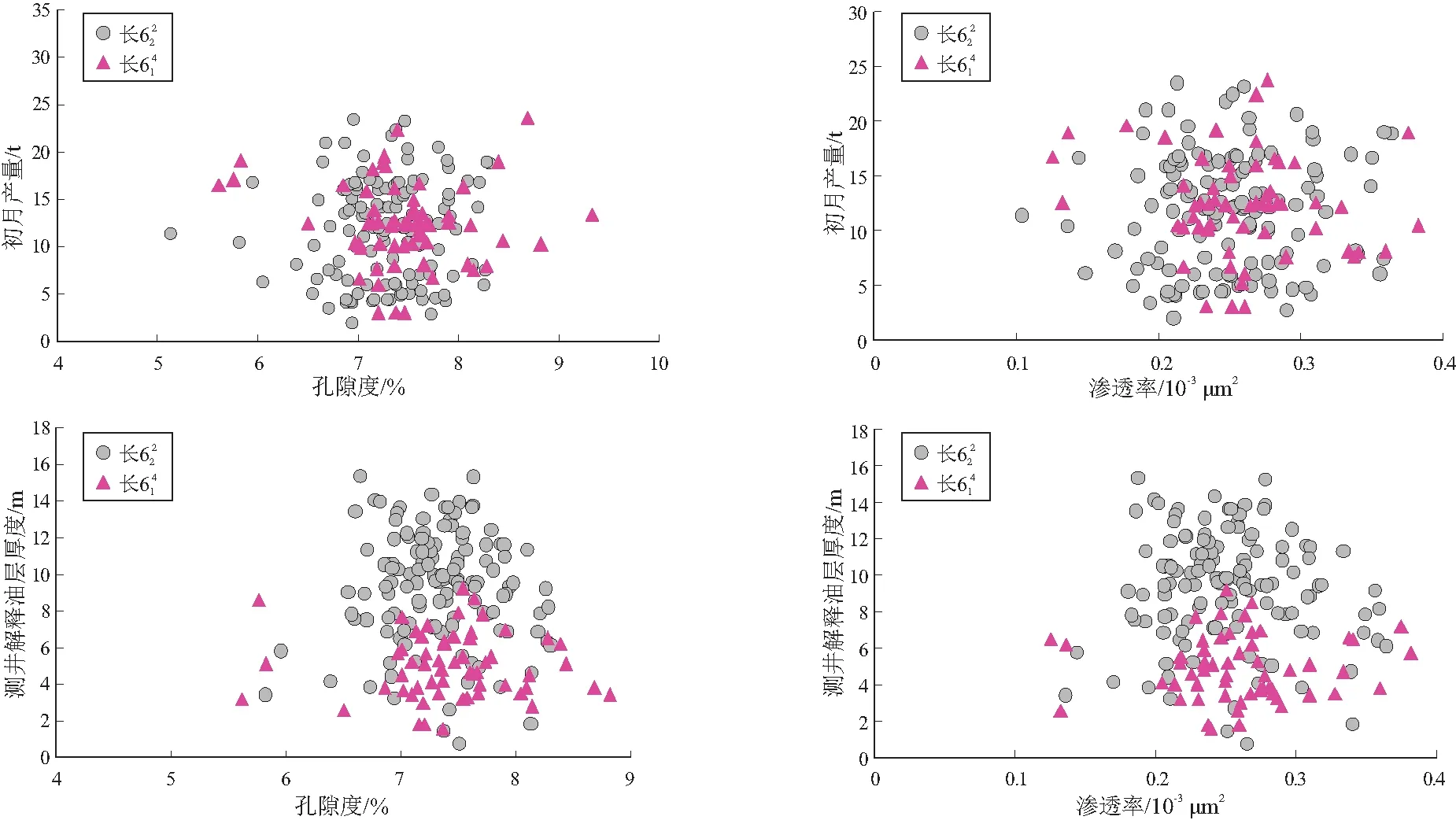

图8 鄂尔多斯盆地东南部柴上塬区长长物性与初月产油和油层厚度交会图

3.4 输导体系

据前人研究[23-24]可知,鄂尔多斯盆地延长组宏观裂缝主要为侏罗纪末期和白垩纪末期—古近纪的构造活动形成,裂缝方向以东西向、北西—南东向、南北向和北东—南西向为主。而延长组成藏时期为早白垩世末期,侏罗纪末期形成的宏观裂缝有条件成为原油运移的有效通道。本次研究在进行岩心系统观察时,在长6层底部及长7均发现大量的垂直缝,缝长约45~200 cm,缝面平直。且可见油迹或可闻见浓重油味,这均为原油运移痕迹的证明(图9)。由此可以推断,宏观裂缝为区内原油垂向运移的重要通道。

图9 鄂尔多斯盆地东南部柴上塬区岩心裂缝照片

另一方面,通过镜下薄片观察发现,张家滩页岩及暗色泥岩中发育大量微裂缝,在单偏光下微裂缝中可观测到黄褐色—深褐色油质,荧光下呈现亮黄色或黄褐色,判断为原油运移过程中的残余物质,即在微裂缝内存在原油运移的痕迹(图10)。综上可知长6和长7中发育的宏观裂缝和烃源岩中发育的微裂缝均为原油运移通道。

图10 鄂尔多斯盆地东南部柴上塬区烃源岩荧光照片

虽然微观和宏观裂缝可作为原油运移的重要通道。但长6层中上部裂缝发育程度有限,其对油藏富集的贡献值也较小,远小于地层内横向连通、纵向叠置的渗透性砂层。因此,笔者在分析运移通道对油藏分布的控制作用时,侧重于后者。为了准确表征其对区内油藏的贡献,此处引入下伏砂厚和下伏砂地比概念,下伏砂厚指储集层至烃源岩顶部的渗透性砂体累计厚度,下伏砂地比指储集层至烃源岩顶部的渗透性砂体累计厚度与该段地层总厚度的比值,两者均可反映输导条件的发育情况。

图11 鄂尔多斯盆地东南部柴上塬区下伏砂地比与试油产量和So交会图

3.5 直接盖层

图12 鄂尔多斯盆地东南部柴上塬区上覆泥地比与初月产量和So交会图

通过上述分析,可初步断定区内长6油藏的富集受烃源、储层、输导条件及盖层条件四大因素共同控制,不同因素对于油藏的富集均有贡献,不存在某单一因素的绝对控藏。再者结合各要素相关程度及权重占比,对研究区致密油藏控制作用由强到弱依次为烃源、输导条件、储层、直接盖层。各成藏要素之间有怎样的耦合关系更利于成藏,还需进一步深入分析研究。

4 油藏富集规律

前文提及研究区长6油藏主力烃源岩为本地长7黑色泥页岩,其次为暗色泥岩;构造成因的宏观裂缝、微裂缝及储集层与烃源之间横向连通、纵向叠置的渗透性砂体,为石油运移的重要通道。原油不断生成过程中形成的生烃超压促使烃类经裂缝和垂向叠置、横向连通的砂体垂直向上运移,同时伴随短距离横向运移至储集层,长6层内发育的直接盖层及长4+5层发育的稳定区域盖层对原油继续向上运移起到了很好的遮挡作用,使得原油可在长6储集层内聚集成藏(图13)。

图13 鄂尔多斯盆地东南部柴上塬区郑058井—东探014井NW—SE向油藏剖面

综上所述,研究区原油富集规律可根据烃源发育的好坏概括为:在烃源较差处,原油更多富集于砂体发育程度较好的下部地层,而在烃源较好处,原油的富集则更多受到输导条件和盖层条件的控制,砂体发育程度相当的情况下,两者耦合关系较好处,便为原油富集区。

5 结论

(2)研究区油藏的分布和富集受烃源、储层、输导条件、运移条件四大因素控制。不同因素对油藏分布和富集的贡献不尽相同,贡献值从大到小依次为烃源、输导条件、储层、直接盖层。各单因素对油藏分布均无绝对的控制作用,各因素之间的相互耦合决定油藏的分布和富集情况。

(3)区内本地烃源生排烃过程中,原油经裂缝和纵向叠置的渗透性砂体向上垂向运移,当遇到具一定封盖能力遮挡层时聚集成藏。东部烃源较差区,原油主要富集于砂体发育较好的下部地层;而烃源较好的西部,砂体发育程度相当,输导条件和盖层条件耦合越好,原油富集程度越高。