初中化学教学中培养学生“证据推理”能力的实践与思考

——以“水的组成”为例

2022-04-14魏胜波

魏胜波

陕西省商南县教育教学研究室(726300)

1 问题的提出

新颁布的《义务教育化学课程标准(2022年版)》提出“具有证据意识,能够给予证据对物质的组成、结构及其变化提出可能的假设;通过分析推理加以证实或证伪;建立观点、结论证据之间的逻辑关系”[1],“证据推理”是指“基于证据的推理”,它既是科学家从事科学研究的思维方式之一,也是学生化学学科素养的组成部分和具体表现。其中,“证据”是学生通过科学探究开展学习活动的重要基础,包括已有知识、实验现象等直接证据和文献资料、调查数据等间接证据[2]。“水的组成”是现行人教版九年级化学教材第4单元“自然界中的水”中的课题3,是学生认知从宏观世界与微观世界发生联系的重要一环,是对之前所学知识从理论到实践的一次经典结合,对以后学习书写化学式要以实验为依据、加深对化学实质和化学反应的理解以及构建微粒观、元素观、分类观具有很重要的作用。本文是从宏观认知到微观探析的逐步深入,将化学史与学科知识融为一体,帮助学生在物质的认识上由宏观转向微观,从组成转向结构,建立“宏-微-符”三重表征思想;从化学学科核心素养的视角出发,深入挖掘证据意识形成过程,通过证据推理、模型认知,从而使学生学会建构物质组成与分子结构的思维模型。

2 “水的组成”设计思路

2.1 教学目标

(1)了解氢气的性质;知道水的化学性质;理解水的组成,巩固对质量守恒定律的认识;通过实验设计探究水的组成与分子构成,通过化学实验掌握水的检验方法;养成实验探究的好习惯,提升实验素养。

(2)通过电解水的实验,了解水是由氢、氧两种元素组成的;通过实验现象定量推导出水的分子构成。

2.2 “水的组成”教学流程及教学思路

“水的组成”教学流程及教学思路分别如图1、图2所示。

图1 教学流程

图2 “水的组成”教学知识、育人两条线

3 “水的组成”教学实践

[问题导课]水是生命之源。那么水是单质还是化合物?你知道水是由什么元素组成的?

活动一:化学史考证

[史料阅读]古希腊盛行“燃素说”,认为水是一种元素。1766年,英国科学家卡文迪许发现锌与硫酸混合产生一种无色、易爆的“可燃空气”。1775年,英国科学家普里斯特里研究发现这种“可燃空气”与空气混合燃烧后会有露珠出现。1781年,卡文迪许用纯氧与“可燃空气”混合多次进行实验,获得了水,并证明“可燃空气”和氧气相互化合的体积比为2.02∶1,但仍错误地认为“可燃空气”和氧气中都含有水这种“元素”。1783年,拉瓦锡将水蒸气通过高温金属铁管,获得了黑色固体和“可燃空气”,再将获得的气体通过放在冷水中的铜管,收集到纯净的可燃空气。由此得出水是由“可燃空气”和氧气结合形成的化合物,并通过定量分析发现水中含有85 g的氧和15 g的“可燃空气”。他将“可燃空气”和氧气按照16∶84质量比混合,点燃后产生水。1787年,拉瓦锡将该“可燃空气”命名为氢气并正式提出“氢”元素。1800年,尼克尔森和卡里斯特尔用“伏打电泡”在常温下电解水,证明了拉瓦锡的结论。

[提出问题1]结合教材、资料,谈谈拉瓦锡的化学贡献有哪些?

[生1]首先测定空气中氧气的含量,证明空气的成分;其次通过水与灼热的铁反应及氢气燃烧的定量实验,证明水的组成。否定燃素说,使化学正式成为一门学科,推动化学学科的发展。

[提出问题2]灼热的铁管和冷的铜管的作用是什么?黑色固体、“可燃空气”分别是什么物质?

[生2]灼热铁管的铁参与了反应;冷的铜管利用降温作用除去气体中的水蒸气,得到纯净的氢气。

[生3]黑色固体是四氧化三铁(Fe3O4),可燃气体是氢气(H2)。

[讨论]阅读上述资料你有何收获?

[小结]卡文迪许和普利斯特里由于受到错误的思想影响得到错误的认识,认识物质世界必须依靠实验,通过定性和定量实验证据,合理推理,才能得到科学的结论。

设计意图:核心素养的培养与发展,离不开情境学习。真实的情境和真实的学习中,知识得以创造,素养获得发展[3]。通过“水的组成”探究的科学史,引导学生认识人类对物质组成与结构的研究是不断发展的,体会到探索纯净物组成成分的科学精神和学科思维方式。

活动二:实验寻找证据

[师]演示实验:水的电解实验,装置如图3所示。

图3 水的电解实验实验装置

[提示]观察现象,电源正负接线柱对应导气管产生气体的现象。

[提出问题3]分析水的电解实验,说明其中的哪些现象和事实能够说明水不是一种元素,而是由氢、氧两种元素组成的?

[生]观察实验,在问题的引领下,思考、理解实验目的,初步建构证据推理思维模型。

[提出问题4]如何验证可燃气体是氢气?怎么证明氢气燃烧产物是水?

图4 氢气燃烧的现象

图5 检验水生成的实验现象

[生1]可以用其可燃性,如点燃肥皂水气泡。

[生2]可以用无水硫酸,遇水会变成蓝色。

[生3]氧化钙也可以,与水会放出大量热。

[分组讨论]讨论交流,代表汇报评价后师生合作小结及评价。

[合作探究]探究物质的组成或分子构成,一般需要探究哪些要素?

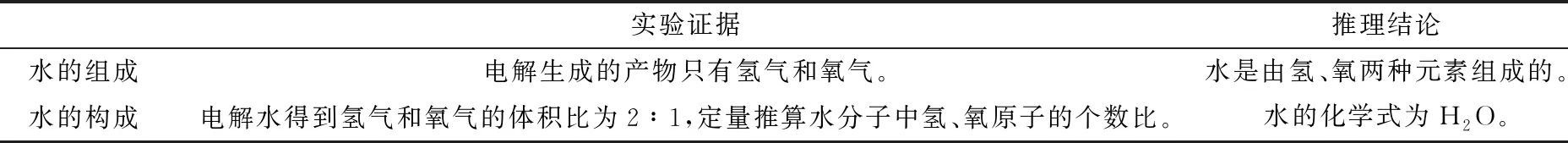

[结论]密闭条件下,通过分解反应或化合反应探究产物成分,推断出组成物质的元素种类(见表1)。

设计意图:通过创设情境和实验探究,体会人类认识水的组成的历史过程;进一步理解化学反应的实质;基于证据推理与模型建构,初步建立“宏一微一符”三重表征的化学学科思维;促使学科知识与学科德育有机融合[4]。

表1 水的组成推理过程及模型建构

活动三:微粒观释秘

[视频播放]水的电解演示实验及微观分解动态视频,整体感知水分子分解的过程。

[提出问题5]如何探析一个水分子的构成?

[合作探究]尝试用球棍模型模拟水的电解过程;画出水电解的微观示意图;尝试写出水电解的化学方程式。

[学生讨论合作]学生上台通过举牌展示模拟水电解过程;对比组别之间微观示意图;评比各小组化学方程式书写。

[阅读新闻]2004年,科学家借助电子显微镜看到了水分子的真实面貌“一个水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成的”。水是人们日常生活中最常见的物质,它是由两个氢原子和一个氧原子构成。但它们究竟是如何形成水分子的?2014年1月16日,我国科学家解开了这一世界难题,首次清晰拍摄到了水分子的内部结构。这一科研成果已在世界权威科学杂志《自然》子刊上发表。

设计意图:通过“球棍模型”“图示模型”“动画模型”等新的实验探究形式,学生从微观角度认识物质的组成与结构,初步学会微粒表征方式(见表2),建立从微观视角、元素视角认识物质及其变化的学科思想。

[思考]如何利用元素观和微粒观解释物质的分类、化学反应实质?为什么“只要有水、有电”就能为氢动力汽车补充能源?

4 水的组成教学评价

水的组成课堂教学评价见表3。

表2 水的组成、水分子构成的实验证据及推理结论

表3 水的组成课堂教学评价表

5 教学思考

从化学史入手进行教学探究,引导学生回顾科学家历经百年的探究之路,体验历史上科学家们严谨的论证推理、激烈的思想碰撞和丰富的学科思维,强调知识的获得过程。肯定学生质疑权威的行为,培养学生批判的科学精神,让学生在真实的问题背景下围绕问题解决,获得知识[5],体现了化学学科育人价值。

化学学科教学的目的是教会学生利用化学学科知识认识世界的方法。学生在了解水的过程中感受生命与水,在化学史中领悟方法、感悟精神,具体运用“合”与“分”的思想方法,利用多种途径探究物质的组成和分子的构成,构建认识物质的思维模型,促进学生树立实验验证化学式书写正确与否的唯一标准。