社会治理体系下农村志愿者队伍建设研究

——以上海市庄行镇为例

2022-04-13吕纳

吕 纳

(上海城建职业学院 公共管理与服务学院,上海 201415)

一、社会治理体系下的农村志愿者研究

党的十九大报告明确指出:“打造共建共治共享的社会治理格局。加强社会治理制度建设,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。”[1]随着我国社会治理模式的改革,社区治理多元主体中,志愿者队伍涌现并逐步发展壮大,成为新时期“五社联动”[2]社区治理平台的主体之一,是“多方参与、共建共治共享”的社区治理格局的重要参与力量。

在志愿者队伍的实践意义日益凸显的同时,相关研究也应运而生。研究者们主要围绕社区志愿者建设的重要作用、志愿者参与的方式方法以及如何激活和发展志愿者动力、能力等问题展开。陈国威提出不要将志愿活动过度行政化,行政化会影响社区志愿服务活动的实际效果,要走制度化和规范化的道路[3]。杨团则认为社区志愿组织应该加强与政府之间的联系,发挥群众性、生活性等特点,并与政府的宏观调节、资金支持的优势相结合,拓宽社区志愿服务的形式,促进社区志愿服务的发展[4]。盛悦认为在培育志愿者过程中不仅要培训专业技能、服务意识、内在潜能,而且要建立志愿者队伍的长效机制,从多角度建立起有自身社区特点的志愿服务团队[5]。针对目前参与社区志愿服务的认识不到位、意识不充足等问题的解决方面,蔡勤禹和刘巧胜认为可以通过新闻传媒推广优秀社区志愿服务活动或志愿者案例,让更多的居民了解、认识并参与到志愿活动中去[6]。夏雨认为面对不同类型的志愿者要采取不同的激励措施,青少年志愿者要与学校对接,注重荣誉奖励的激励方式;社区居民志愿者可以采用社区积分、时间银行等激励方式[7]。

虽然学界已经累积了一定数量和质量的社区志愿者研究,但对于农村志愿者的研究还存在不足。现有的研究中,谭建光认为当前农村需要培育第三方的健康力量,用来协调政府与群众的关系、关心和帮助农民,这其中最有积极作用的力量就是志愿者群体。农村志愿者的产生与壮大,将成为连接政府与农民关系的桥梁,是服务农民和改善、营造农村和谐环境的力量,是农村稳定与发展的积极因素[8]。赵秀玲认为农村基层志愿者队伍建设还处于起步阶段,需加大创新力度和细化优化制度;认为当前对农村志愿者的研究往往多关注外部,较少涉猎真正的农村志愿者[9]。上述研究主要针对农村志愿者的重要性和外在性,数量不多且实践也略显不足。

鉴于上述研究背景与意义,本文以农村志愿者队伍建设作为研究主题,将农村志愿者队伍建设放在社会治理的理论框架下进行观察和分析。一方面这是自上而下国家治理理念的转变,另一方面也是自下而上社会变革推进、民间公益发展兴起、人文关怀提升的结果。社区志愿者作为社区治理的基础构成内容,日益成为现代社区治理体系的重要环节之一,在社区治理中的重要性和积极作用逐步显现。2021年,党中央、国务院印发的《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》指出,要发展公益慈善事业,完善社会力量参与基层治理激励政策,创新社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源的“五社联动”机制,提升基层治理能力[10]。所以,在新时期“五社联动”的社区治理框架下,社区志愿者成为一支独立的社区治理主体性力量,在参与社区治理时,势必会在社区党委的领导下,联合社区治理其他力量,建设“共建共治共享”的社区治理共同体,提升社区治理能力,增强社区居民的幸福感。社区志愿者队伍的建设也将逐渐进入组织化、专业化的发展道路。

二、庄行镇农村志愿者队伍的现状

庄行镇,隶属上海市奉贤区,位于上海市正南,最早形成于600多年前,是典型的江南水乡、鱼米之乡,历史悠久,文化底蕴深厚;东靠南桥新城,南连柘林镇,西与金山区、松江区接壤,北枕黄浦江,与闵行开发区隔江相望。镇域面积70平方公里,下辖16个行政村和5个居委会;先后获得国家卫生镇、国家生态镇、中国特色小镇、全国环境优美镇、全国美丽宜居小镇等一系列荣誉称号。本文以庄行镇志愿者队伍为个案,采用个别访谈法访谈地方政府职能部门工作人员,焦点座谈镇居(村)委志愿者,其中个别访谈地方政府职能部门工作人员3名;集中座谈了该镇下辖5个居委会和16个行政村的21名居(村)治保主任;个别访谈了若干居(村)志愿者。对镇居(村)委志愿者发放问卷,共计发放问卷430份,回收有效问卷385份,有效回收率89.5%。问卷对志愿者的组成结构、工作模式、工作认知和工作困境等方面进行调查,以期对农村志愿者队伍的制度建设、实践运作、问题与困难等方面有一个较为全面的掌握。

(一)农村志愿者队伍的构成结构

1.性别、年龄、文化程度及政治面貌结构特征

志愿者队伍从性别上看:男性178人,占46.23%;女性207人,占53.77%。性别结构较为合理。从年龄上看:30岁以下的志愿者占5%,30-40岁的志愿者占8%,40-50岁的志愿者占12%,50-60岁的志愿者占29%,60-70岁的志愿者占41%,70岁以上的志愿者占3%,平均年龄58.48岁;年龄最大者77岁,最小者20岁。年龄结构整体偏大。从文化程度上看:小学及以下学历的占24.68%,初中学历的占48.05%,高中学历的占9.87%,大专学历的占7.79%,大学及以上学历的仅占9.61%。学历结构偏低。从政治面貌上看:绝大多数的志愿者政治身份为群众,占67.27%,党员比例不高,仅有26.23%,共青团员占3.9%,其他2.6%(表1)。

表1 农村志愿者年龄、文化程度及政治面貌特征

2.志愿者多为内生型志愿者

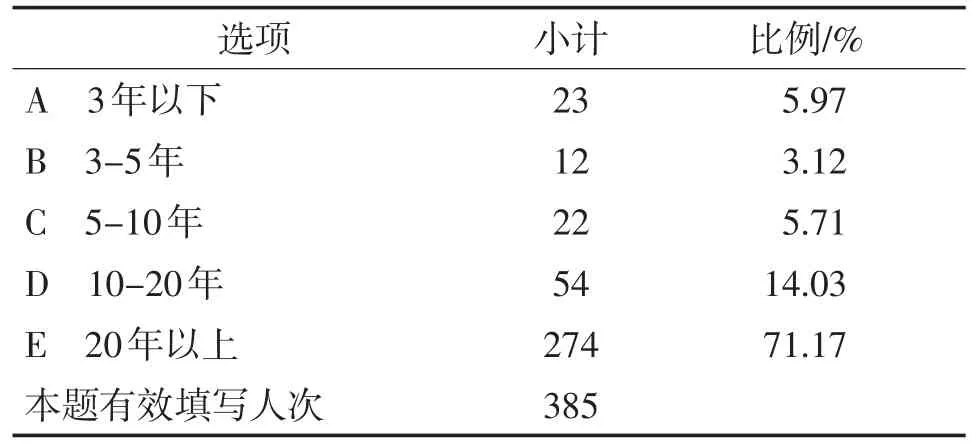

71.17%的志愿者在服务的社区居住了20年以上,14.03%的志愿者在本社区居住的时长在10-20年间,5.71%的志愿者在本社区居住的时长在5-10年间,居住3年以下的仅占了5.97%(表2)。可见大多数志愿者都属于内生型志愿者,外来志愿者非常少,也就是说大多数志愿者都生活和服务于一个熟人社区,志愿者与服务人群有着相似的地域文化,更容易形成一个一致的“共同体”。

表2 志愿者在本社区居住时长

3.近半数志愿者身兼数职

在被调查的385名志愿者中,180名志愿者有多种志愿者身份(如养老志愿者、垃圾分类志愿者、治安志愿者、反邪教志愿者等),占全部志愿者总数的46.75%,接近一半。这180名身兼数职的志愿者中,身兼2职的有22人,身兼3职的有53人,身兼4职的有33人,身兼5职的有8人,身兼6职的有8人。

(二)农村志愿者工作意愿与收获

1.工作意愿

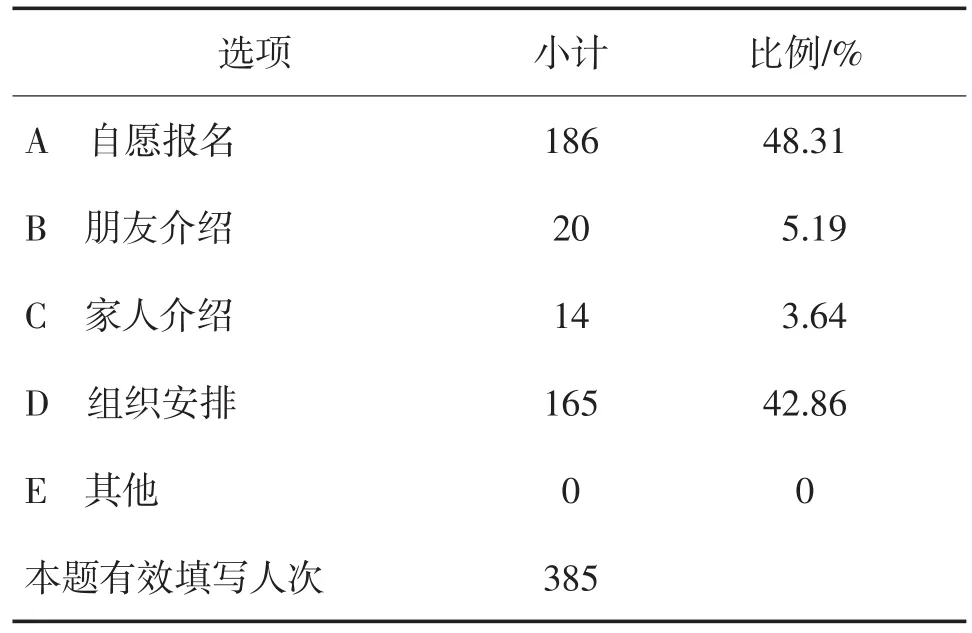

从表3可知,自愿报名和组织安排是农村志愿者来源的两大主要路径,分别占48.31%和42.86%。虽然志愿者参与志愿活动的原因(表4)是多种多样的,但大多考虑的是做这件事是有意义的,占65.71%,有52.99%的志愿者非常积极地投入志愿工作,32.47%积极投入,14.29%投入一般。

表3 您加入志愿者队伍的途径?

表4 您加入志愿者队伍的原因?

2.工作评价

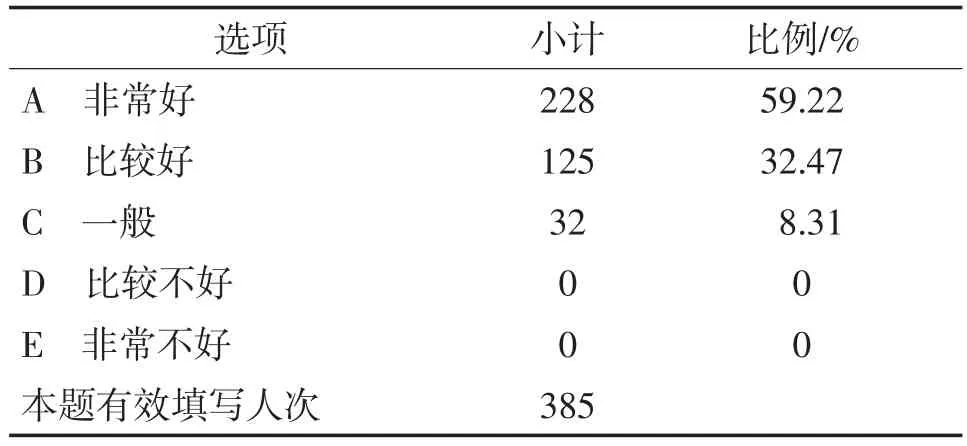

从表5、表6可知,志愿者主观上认为社区对其工作评价较高,且志愿者自身也认为从工作中获得了很多。72.21%的志愿者认为这份工作让自己觉得很充实,59.22%的志愿者认为得到了村民的认可和尊重,54.29%的志愿者认为可以从中学到相应的知识和技能,还有33.25%的志愿者认为志愿工作可以累积工作经验,提升个人职业前景。所以无论内在评价还是外在评价,志愿工作的评价还是较高的。

表5 您觉得社区对志愿者的评价如何?

表6 您参与志愿者这一工作的收获有哪些?(多选题)

(三)农村志愿者队伍的培训机制

通过培训,志愿者掌握相关的专业知识,其中33.51%的志愿者认为相关知识掌握是非常全面,40.26%的志愿者认为是较全面,24.68%的志愿者认为是一般,1.56%的志愿者认为只了解一点。对于目前所开展的培训,满意程度较高:42.86%的志愿者感到非常满意,47.79%的志愿者觉得满意,认为一般的占9.35%。在培训需求上,排在前三位的是对相关法律知识的需求,占78.44%;对志愿者工作技能的培训,占57.66%;志愿者权利与义务的培训,占54.81%(表7)。

表7 您觉得您目前最需要哪方面的培训?(多选题)

(四)农村志愿者队伍的激励机制

从访谈过程中可以了解到,农村志愿者队伍现有的激励机制是以精神激励为主,物质奖励为辅,其中最集中的精神奖励方式是公开表彰占66.75%、上级慰问占51.43%(表8)。45.45%的志愿者对目前的激励制度非常满意,感到满意的有39.74%,觉得一般的占14.03%,不满意和非常不满意的占0.52%和0.26%。

表8 目前志愿者有哪些激励措施?(多选题)

三、庄行镇农村志愿者队伍存在的问题

(一)志愿者队伍结构不合理

首先,农村志愿者队伍在结构上存在着性别结构合理、年龄结构偏大、学历结构偏低等问题。年龄偏大的志愿者有工作时间长、经验丰富等优势,但也存在法律意识薄弱、文化技术水平偏低等方面的劣势。学历结构偏低,这与该镇属于郊县社区的属地特征有直接关系,大多数志愿者文化程度在初中及以下,学历结构偏低的特点会直接影响志愿者工作的开展,毕竟很多与志愿工作有关的知识宣传、工作方法等都对志愿者的知识储备和技术能力有一定的要求。

其次,近半数志愿者身兼数职,拥有多种志愿者身份。这也从侧面反映了基层志愿者过度透支的一种状况,志愿者兼职过多一方面会导致志愿者工作强度、工作压力过大,另一方面也更容易产生志愿者对工作投入的程度不够等问题。

(二)农村志愿者工作动机不足

组织安排和自愿报名是庄行镇志愿者队伍来源的两大最主要路径,但在村(居)委的综治干部座谈会中得知,大量的志愿者还是需要组织的介入安排,村委干部要求村(居)委干部、党员、村民组长、楼组长等积极参与,可以说绝大多数都属于非自愿形式。这种非自愿的参与方式有可能与村民或居民对志愿工作的不熟悉有关,也有可能与他们对志愿工作的意愿不足、动机不强有关。这样的人员构成一方面会导致志愿者自愿性不足,将志愿工作演变成一种行政工作,丧失了志愿活动的主动性;另一方面也会导致志愿者队伍构成以精英为主,群众性不足。志愿者工作是一个长期性、具体性、群众性的基层工作,基层力量的整合至关重要,发挥广大群众的力量才是志愿者队伍和志愿工作可持续发展的关键因素。所以基于内心自愿参与的志愿者长效动员机制还有待建立,而这是志愿活动得以持续且高效进行的关键因素。

(三)志愿者队伍专业化程度偏低

志愿服务要求志愿者除了具有志愿精神以外,还需要具有专业知识和专业技能。庄行镇现有志愿者400多人,但年龄过大、文化程度过低等结构特征,大大降低了其专业化的程度。当然这与当地的农村社区属性是分不开的,绝大多数志愿者均为本乡镇人员,文化程度不高,72.7%都是初中及以下文化程度,专业技术掌握能力不足,这都会导致农村志愿服务的成效难以体现。所以,本土志愿者专业性的不足已经成为当地志愿者队伍建设的掣肘。现实情况是,本地社区又不可能大范围地引入外援性的专业志愿者,而本土志愿者中急需的、专业性较强的人才却一直处于缺乏的状态。对本土志愿者的专业技能培训成为目前发展的最紧迫任务之一。

(四)志愿者队伍激励机制略显单一

激励是志愿者管理过程中一个非常重要的环节,关系到志愿者队伍管理的总体质量和整体效果。目前,对志愿者的激励以精神激励为主,但如果仅仅依靠精神激励这样单一的激励方法,或许在一定程度上可以满足某种类型志愿者群体的需求,但显然对相当一部分志愿者群体缺乏基本的激励效应。所以,在目前志愿者对激励机制较高的满意度下,仍有61.3%的志愿者认为需加大精神奖励的力度,52.47%的志愿者认为可以加大奖金金额,60%的志愿者认为可以扩大奖励人群,让更多志愿者获得奖励,这也反映出目前的奖励办法还可以进一步改进。

(五)多条块志愿者工作合力不足

要想做好农村社区治理工作,仅靠一支志愿者队伍是不够的,必须与相应的各级机构形成合力,但现实中这种合力并未形成。比如妇联组织联系妇女、团委和少先队联系青少年、党委联系党政干部和群众、宗教组织联系信教人、残联组织联系残疾人等特殊群体,导致各条线都在组建自己的志愿者队伍,而基层的志愿者都身兼数职、任务繁重。各类志愿者都是在自己的行政体系内活动,与其他组织并未形成系统体系。此外,现有的志愿者工作通常由街镇政府相关部门布置到村委会、居委会,具有浓厚的行政色彩。这样的组织体系的局限性决定了社会民众志愿者的自主参与度不够,而且行政工作的条块分割局面也会导致多条块志愿者工作合力不足。只有将这些相关机构的志愿活动都联合起来,才能更好地形成合力。

(六)农村志愿者社会组织发育不足

在很多国家,志愿者活动一般都不是个体行为,它们大多以社团、组织、网络社区等非营利性组织形态存在。目前,农村志愿者社会组织的缺席导致农村志愿者工作绝大多数情况下依靠政府自上而下的行政指令以及各级政府的直接领导来完成。这种方式虽然有反应迅速、力量集中等优点,但也有对行政力量的依赖,导致志愿工作能动性不足、积极性不够、信息掌握不全、协调沟通不力等。志愿者社会组织的缺席对于农村志愿工作的长久性、持续性是不利的。

四、农村志愿者队伍建设的对策

(一)优化志愿者队伍结构

针对目前农村志愿者队伍中存在的年龄偏大、学历偏低、身份多重、群众不足等问题,优化其队伍结构非常必要。志愿者队伍既可以由社区“两委”委员、党员干部、村民小组长、楼组长组成,也可以吸收老年志愿者、热心居民,扩大志愿者招募范围。利用志愿者的性别、年龄、教育程度、工作经历等异质性特征,发挥其志愿精神,开展志愿者宣传、培训等一系列工作,训练其成为中坚社会力量。尤其在志愿者的年龄上,要搭建老、中、青结合的志愿者梯队,发挥老年志愿者的志愿服务精神强大、工作经验丰富、影响力和号召力强的特点,结合中年志愿者的专业能力突出和青年志愿者积极进取、活力充沛、新媒体技术使用熟练等优势,对不同志愿者设立不同的工作要求、激励措施等,培育志愿者队伍的可持续成长。

(二)提升志愿者参与的持续动力

要提升志愿者参与持续动力,必须要从内在和外在动力同时着手。内在动力的建设,仅靠强调志愿服务的付出不具有可持续性,必须要从志愿者意愿和需求出发,从志愿者的现实需求和精神需求入手,强化志愿知识和精神的宣传,让志愿者在工作中获得助人的参与感、满足感和专业化知识、组织协调领导能力的提升。外在动力建设关键在于营造积极的外在环境,包括建立志愿者基层组织和村(居)的社会关系网络,创造公民参与志愿服务的机会、条件;搭建志愿者内部平台,便于组织、管理、培训及内部交流,共治共享。

(三)拓展培训内容与形式,提升专业化水平

组建分级培训制度,按照志愿者参与志愿工作的时间区分不同等级的培训层次,低等级的以培训志愿服务的基本知识、技能如志愿工作的相关法律法规、基本工作内容、志愿服务精神等等;中间级的以培训志愿工作的专业化能力为主,如宣传技巧、心理辅导技术、冲突解决能力等,提升这类志愿者的实际工作能力;高等级的以培育志愿工作的专家型志愿者为主,从而为整个志愿者队伍提供专业化支持。

构建多元化培训形式。在培训形式上,结合志愿者专业背景复杂、知识水平不一、居住地分散等特点,可以为志愿者搭建多元化、网络化的培训形式。除传统的开会培训集中学习,还可以利用现在流行的网络平台、新媒体形式,采用视频、音频、图册和文本材料相结合的方式,扩大培训材料和形式被大众接受的广度。

(四)建立多元化的激励机制

志愿者是“自愿进行社会公共利益服务而不获取任何利益、金钱、名利的活动者”[11],但这并不意味着志愿者不需要任何物质和精神激励。从调查中可知,精神激励是对志愿者激励的主要形式,政府的鼓励、荣誉以及居民的认同和肯定是这些志愿者参与的重要激励机制,但志愿者们仍然有迫切增加激励方式的需求。所以我们要扩展志愿工作的激励形式,比如可以安排组织慰问,这种奖励在物质层面上微不足道,但是在情感和精神意义上却具有积极作用;还可以每年度进行优秀志愿者评选和表彰,通过评选活动交流先进经验,相互学习,共同提高;还可以将优秀志愿者的照片和个人介绍用小册子或微信公众号等形式进行宣传,甚至可以将这些志愿者的感人事迹推荐到当地媒体,鼓励其他社区居民向这些志愿者学习,扩大志愿者的身份象征和影响力。

(五)建立各条块志愿者联动机制

随着社会治理精细化的发展需求,农村社区治理也需要从全局的角度进行综合治理。司法、宗教、教育、民政、宣传、卫生、体育、文化等政府有关部门和工会、妇联、共青团、科协、宗教协会等群众团体以及乡、村、街道、居委会等基层单位,要明确职责、分解任务,逐步走上制度化、规范化轨道。只有在各部门联动机制形成的前提下,各条块的志愿者才能建立联动机制,才能既解决当前基层志愿者身兼多职的问题,缓解其工作压力,又提高基层志愿者的工作效率,更好地完成各条块工作任务的要求。

(六)推动志愿者社会组织的发展

具有专业性、自治性、公益性等特点的社会组织在社会经济、文化、福利等领域,如开展公益性、互益性活动等,显现出大量的正向功能。在城市社区治理中,政府向各类社会组织购买公共服务的方式日益盛行,政府提供资金,专业化的社会组织提供专业化的社区服务,但在农村社会治理中,社会组织的发展却相对缓慢。农村治理过程中应该扶持这些社会组织进入农村志愿工作中,实施社会组织扶持发展专项计划,建立孵化基地,加强政府与社会组织的合作,通过公共服务购买等形式,加大政府与社会组织的合作,实现共赢。