石湾陶塑,可补中国雕塑史之遗

2022-04-13邹华

邹华

中国雕塑史之憾

读中国雕塑史,总有一种莫名的感觉油然而生,到了宋代之后著述的内容越来越弱,著述者越写越无底气,如油尽灯枯,乏善可陈,草草收笔。追寻中国雕塑史的轨迹,我们方知,中国雕塑史是一个晚生的婴儿。

到了20世纪20年代,在中国雕塑艺术史的荒域上,日本人和欧洲人才开了此学科研究的先河。1915年5月,在东方,日本学者大村西崖写了一部《中国雕塑史》;1925年,在西方,瑞典学者喜龙仁出版了他撰写的《5-15世纪的中国雕塑》一书。在同时期的两个东西方学者,不约而同地对中国古代雕塑产生了兴趣,并对其艺术价值给予了极高的评价。

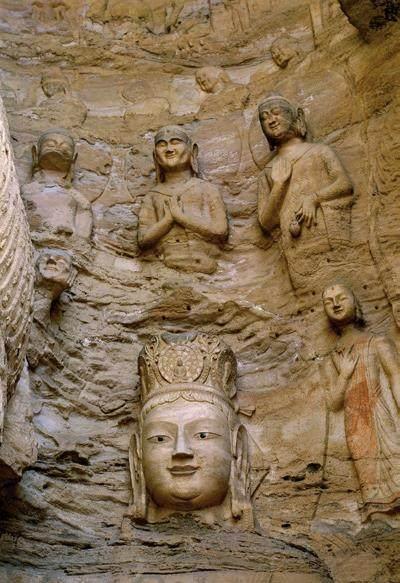

1929-1930年间,一代建筑宗师梁思成在东北大学讲授“中国古代雕塑”课时,曾大量引用了大村西崖和喜龙仁的著述,并用“四百年间,殆无足述也”一句带过。其时,东西方学者都有一种共识:元代以后中国再无雕塑可言了。从当时占有的雕塑资料看,中西学者的研究也只能如此了。的确,由汉代至宋代是中国石窑雕塑开凿的鼎盛时期,这个时期开凿的云冈石窟、龙门石窟、麦积山石窟、敦煌莫高窟、重庆大足石刻等,一路走来蒸蒸日上,成为中国足够吸睛的璀璨的石窟宝库。

可当元代之后石窟开凿停歇,这批学者一度感到茫然。难道中国没有石窑就没有了雕塑吗?

求助古籍文献资料的帮助,结果又是一片空白。古代文人雅士历来都重书画轻雕塑,他们通常认为雕塑是工匠们的雕蟲小技,不足记述。事实上,中国古代并没有形成一整套的雕塑理论,论及雕塑多从画论所说,以画论的技法和鉴赏方法去谈雕塑。

这样,使中国的艺术发展自然就分了阶层,书画为上层文人、士大夫的玩意儿,而雕塑被视为下层工匠的劳作之物。如果中国古代文人、士大夫都有嵇康的嗜好,闲时就抡起铁锤打打铁的话,中国的手工艺行业就会出现另一番局面了,说不定伟大的文艺复兴运动就会在中国出现啦!

著名雕塑大师罗丹说:“生活中不是没有美,而是缺少发现美的眼睛。”幸甚的是,在中国并不缺乏发现美的眼睛。元之后的中国雕塑“明明很美,怎么能没有价值呢?”一句灵魂拷问,王世襄拯救了五百多年的中国雕塑艺术。

续写断层的中国雕塑史学

1959年王世襄在《雕刻集影》中说:“尝以为古代雕刻无论其年代早晚、身躯大小,只要有它的精神风采,予人以美的感受,就是有艺术价值的作品。”这一通议论,强调了艺术价值的判断并不在于年代、尺寸和材质,而在于审美体验。凭借王世襄对收藏的睿智认知,他将元之后五百多年中国雕塑聚焦在造像之上,无论地区、无论年代、无论大小、无论材质,只要有“审美体验”,他都收入囊中。

接下来的问题是:元之后就凭单一的造像表现形式就能承载得了中国雕塑的整体之重吗?显然是不可能的,王世襄本人亦不存这种奢望。不过,这却是一个转折点,王世襄从造像上找到了中国雕塑遗存的密码,他的实践不仅提出了元之后寻找中国雕塑的方法,同时指出了寻找的方向。

元明清三朝,中国除了造像外,其他的雕塑创作从来没有断绝,只不过长期得不到人们的重视罢了。从王世襄不分年代、不分地域、不分大小、不分材质的原则出发,我们就不难发现中国雕塑艺术至少还有三雕可溯:木雕、砖雕、石雕,三塑:灰塑、彩塑、陶塑。

从雕塑艺术层面而言,如果石窟艺术是由时代、风格、规模、内容综合而成的话,沿用这种标准,我们在全国范围寻找,自然而然地找到石湾窑;如果依照王世襄不分年代、不分地域、不分大小、不分材质,只要有“审美体验”的原则去衡量,也能找到石湾窑。石湾雕塑艺术一直不显山露水,只是“养在深闺人未识”,最后去到了一个无为而为的艺术高峰。

1979年香港大学艺术系教授庄申发表了一篇论文《从石湾陶瓷回顾中国艺术历史》。当时,学界还讶异于庄教授竟敢从一个地方小民窑的角度去回顾中国艺术历史,四十年后的今天重读此文却另有一番味道,方知庄教授此课题的维度之高竟无人可及。“如从石湾陶瓷史回顾中国艺术史,平心而论石湾陶工的贡献不只是限于对于古典釉色、器型或形象的摹仿而已。他们对于文化延续的保存之功,是应该另有新的评价。”

王世襄从造像找到了中国雕塑的延续路径,而庄申从石湾陶塑里的发掘丰富了艺术文化延续的内容。如今看来,庄申可能有受王世襄影响的痕迹。不管如何,毕竟他们的研究殊途同归了。现在,我们就着重谈谈石湾陶塑对中国雕塑艺术“延续的保存之功”。

石湾陶塑对中国雕塑艺术的延续之功

至明清之际,西域丝路经济已经停摆,石窟也无人开凿,来自西亚的影响日渐衰微。自两宋经济重心的南移,明清时期江南和岭南经济崛起,使得中国的雕塑艺术产生了很大的变化,由大型、超大型石窟转向了三雕三塑,题材由神坛转向了世俗民间。蓬勃的江南和岭南经济滋生了庶人和士大夫阶层,市井世俗之风劲吹日盛。在这种形势之下,中国雕塑艺术走到了一个需要产生新生匠人群体的时代。于是,明清时期岭南的石湾窑,承托着时代使命的陶塑匠人就应运而生了。

石湾陶塑匠人群体的艺术素质,来源于千年陶都积淀下来陶文化的滋养。从考古资料中获悉,在唐宋时期石湾窑就有艺术陶塑的制品,如兽足炉、双行鼓钉炉、缠枝藤蔓贴塑壶、彩绘兽头等。到了明代,在景德镇形成了特色的青花瓷时,石湾也形成了自己的单色釉和窑变釉陶塑艺术;在宜兴制成紫砂壶自成一派的时候,石湾陶艺器皿已被屈大均称之为“石湾瓦,甲天下”了(屈大均《广东新语》)。清代以后,石湾陶塑得到了长足发展,除了艺术器皿外,分出了瓦脊、公仔、山公(微塑)、大型陶塑、浮雕照壁等。尤以陶塑人物公仔独树一帜,成为翘楚。

石湾陶塑公仔,近似王世襄收藏的造像,除了材料不同之外,石湾公仔的题材较之造像更为广泛。除宗教神像外,更注重历史故事人物和市井人物的造像。像王世襄收藏造像时注重“审美体现”一样,石湾公仔的藏家喜欢的是“传神”和“有品味”。美国学者施丽姬在20世纪70年代对香港古玩商人和陶塑艺人作了一次问卷调查,有一项问题“石湾陶器最重要的特点是什么?”收回来的答案总是“传神”。

五百年来石湾龙窑只烧出两个字,那就是“传神”。历代陶艺匠人毕生追求雕塑艺术的最高境界也是“传神”。这种传神审美的意趣步魏晋石窑粗犷飘逸之风,承接明清造像精湛别致之遗存。是对王世襄提出“审美体验”的诠释和升华。

泥釉火造就屋脊上的“石窟”

创作者与审美者高度的一致,在东西方雕塑艺术史上极其罕见。20世纪60年代初,就连中央美术学院雕塑系教授司徒杰、傅天仇都以学院的名义邀请刘传大师到中国最高美术学府演讲“论传神”。石湾陶塑工匠的寄意神工,他们并非凤毛麟角,而是有着一个自觉为之奋斗的群体。从古代到现代、从民国到当代,他们不忘初心,坚定不移地去创造传神,形成了独树一帜的雕塑风格。

石湾的陶塑艺术有山公(微塑)、大型陶塑(真人般大小)、个体(公仔)、群体(人物瓦脊)、装饰陶板、浮雕双龙壁等。艺术种类综合性、多样性、适应性、地方性极强。无论你是专家还是小白,只要你看过一眼石湾,你就能识别出来,风格特色之强烈另人过目难忘。

陶塑艺术中的瓦脊更是极具岭南风格的艺术表现形式,在中国雕塑史上,石湾瓦脊艺术为其添上了浓墨重彩的一笔。瓦脊是集石湾陶塑艺术的大成者,塑有人物、动物、花卉、亭台楼阁、小桥流水、旌旗罗伞等。人物、动物栩栩如生,仿如一场刚刚开锣的大戏。联系上中国雕塑史来考察,石湾人物瓦脊是中国石窑艺术的再现,是屋顶上的石窟!魏晋遗风瓦脊中,昂首屋顶群像众。瓦脊艺术是石湾陶塑工匠群体聪明睿智的结晶!

石湾陶塑艺术的特点是传神、古拙、厚重。这与创造这种艺术品的过程有关系,石湾陶塑作品经历了泥、塑、釉、火的几个阶段。抛离某一个环节都不能成为一件陶塑,而每个环节都与最终的艺术表现效果休戚相关,这是石湾陶塑的特点。此特点使得陶塑艺术品完成之后的一段时间里,因泥胎的收缩、因釉药中金属分子与空气接触的氧化,使得作品的表面产生了二次创作,出现了意想不到的自然幻化效果,徒增作品的古拙感,给人一种“含道映物”的情趣。

总之,石湾窑陶塑艺术承载了历史赋予的责任,也义不容辞地扛起了这副重担!清华大学教授张守智对石湾陶塑在中国陶瓷艺术中的地位给予了极高的评价:“石湾陶瓷雕塑日臻成熟,特别是人物造型,从民间的概念模式发展为三度空间的传神个体,这是很不简单的,石湾陶瓷雕塑在成长中确立了在中国陶瓷艺术中的地位,同时也形成对‘中国雕塑’探寻的现实依据。”

研究中国雕塑史的学者应聚焦在石湾陶塑,期望着更多专家学者集约在石湾窑,来这里发掘“雕塑界的三星堆”。石湾陶塑丰富的内容可补中国雕塑史之不足,一部没有收集石湾窑陶塑素材编写的雕塑史,只能算作是一部残缺的中国雕塑史。

李逵

廖洪标 中国工艺美术大师

国家级非遗代表性传承人(1980年代)

作者以精湛的陶塑技艺,并借陶泥的可塑性,融汇石湾陶艺“气韵生动”的特色及西方雕塑的大结构与体积感,将人物的形神及肌肉筋骨塑得惟妙惟肖,并具有强烈的“性格特征”。李逵豹眼圆瞪,须眉皆动,神态逼真,形象鲜活,跃然若动。

以龙窑烧成的石榴红釉古朴浑厚,耐人寻味。此作的形神、釉色、韵味颇得石湾传统陶艺精髓,其造型、气势与神韵,充分展现了石湾陶塑英雄人物的力与美以及精神内涵。

海阔天空任我行

黄志伟 中国工艺美术大师(2012年)

作者以石湾陶塑传统技艺融合现代雕塑的美学元素,创新性地“以线塑形”。其以手捏的泥条构成人物的衣袍,衣纹线条与衣袍块面起伏聚散,流转自如,极富动感,且泥性十足,具有一种独特的形式感与手工韵味。此作人物形神俱臻,格局大气,内涵丰富。观者从中玩味石湾陶塑淳朴、率真、趣味以及“线塑”的“另类”与情趣之外,似可感受作者在当前文化语境下意气奋发、乐观向上的艺术观念与审美意识。

新山中方七日

潘柏林 中国工艺美术大师 (原作2015年)

其以“意塑”的手法塑造一耄耋老者坐在山中的大树根上品茗。此作率性而作,一气呵成,不事雕琢,然造型概括,形简神臻,泥性熟练,气韵生动,颇具雕塑感与手工韵味。作者以捏塑造型,追求介于具象与抽象之间的审美意象,并把“形式感”与“传神”作为其审美取向与艺术追求。陶塑与根艺异质同构,标新立异、珠联璧合,丰富了石湾陶艺的表现手法。在思想内涵、美学精神、表现形式、艺术情趣等方面的追求,对提升当代石湾陶塑的品位、格调及美学价值具有积极的意义。

高士

刘藕生 广东省工艺美术大师 (原作2007年)

捏塑为艺,乃石湾陶塑中卓然一脉。其以粗泥卷筒成型,手法随意,不重形似,不事雕琢,重在传神,为中国传统美学“遗貌取神”之写照。刘藕生的捏塑人物承传清代陈祖揑塑之精髓,并糅入其丰厚的学识与文人情怀,作品泥性与塑性淋漓尽致,功夫老到,臻于化境。传达出作者崇尚古代高士淡泊名利的思想及淳朴高洁的人生境界。

此作捏塑手法娴熟,造型随情随性,施石湾传统石榴红釉,浑厚古朴,尤具古意;从中彰显了作者“泥釉火”诸艺的深厚功力,及其对古代高士“神遇”与“迹化”的演绎。

山鬼

鐘汝荣 中国工艺美术大师(原作2016年)

此作是他最新版的《山鬼》,也是其最超脱、最奇幻的:以质朴的陶土塑就的赤豹屈成山峰,身披“透明绿釉”的山林女神躺在硕大的绿叶上,婀娜多姿地飘在云端。作者以浪漫主义的雕塑手法,并糅入漫画与科幻的形式,演绎其心中《九歌·山鬼》瑰丽而又离奇的意境。同时突破了石湾陶塑的传统,融合现代审美理念与元素,创新性地赋予传统题材以装饰性与现代感,颠覆了人们的“定式思维”。其丰富的想象力,夸张的造像、变形,兼具了西方雕塑的格体和石湾传统陶塑的神韵,追求一种诗意化的象外之意。给人新颖别致、超凡脱俗的视觉冲击,以及意犹未尽的想象空间。

火鸟

曾鹏 广东省陶瓷艺术大师(原作1980年代)

作者对陶藝有独到的感悟,其在作品中渗入自己独特的创意与情愫,并融入现代艺术元素。此作以超脱的心境随情随性塑造其心中的火鸟,追求一种形式感与“妙在似与不似之间”的境界。此作形的大度、态的空灵、质的厚重、随情赋彩的斑斓釉色,以及“粗犷朴拙”的质感及肌理美,令作品具有非一般的个性色彩与生命的张力,并有一种脱俗的蕴藉以及丰富的审美情趣。

一默如雷

封伟民 中国陶瓷艺术大师(原作2010年)

“一默如雷”语出《大藏经》。据悉,此作是封伟民突发灵感而作的。其以“兼工带写”的手法塑造了一位“胡貌梵相”的高士,其沉默的静态比声音更具震撼力,正所谓“此时无声胜有声”。此作不重形似,注重形式感与作品的外形线,并对人物形态作最大限度的夸张。除了脸部和双手刻画细腻外,其他删繁就简,人物肌肉、骨骼的凸显,衣袍线条与块面的起伏转折,以及质朴粗砺的质感,隐现其历经沧桑而坚韧不拔的精神风骨。此外,人物脸上圆圆的大耳环及左下方垂落的衣襟和衣带,如“神来之笔”,颇具匠心。此作有味、耐看,意境高远,极具思想内涵,体现了作者的传统文人理想与精神境界。

新生

中国陶瓷艺术大师 苏锦伦 (原作2002年)

该作将现代陶艺变形、夸张的元素与手法融于石湾陶塑技艺,以独特的审美取向与创新意识,并以殊常的形态与传统的陶艺器皿拉开距离。此作以圆柱体加圆球体构成圆融的造型,圆球体上布满大小不一的圆洞,令形体产生某种通透玲珑的空间感与体积感。而其窑变的釉色变幻丰富,异彩纷呈,堪称“窑宝”。作者潜心石湾陶艺40余载的造化及其陶艺情怀与情感元素的交融,以及个性化陶艺语言的导入,造就此《新生》形的简约、凝练;态的圆满、空灵;质的沉实、厚重;以及釉彩的浑厚、斑斓,富有独具一格的装饰性与现代感。

禅

杨锐华 中国工艺美术大师 (2013年)

作者在作品中融入现代陶艺的美学元素,着意于以大块面、大气势塑造人物,线条简练,见静见动,形神兼备,将人物的精神气质内化于陶塑之中。以质朴而丰富的陶艺语言塑造了一位“禅修”的罗汉。其窑变的“蓝钧釉”流注淋漓,古朴浑厚,十分耐看。除了人物的形神与内涵之外,此作规格尺寸的超然大气及斑斓釉色尤令人赞叹!确实,不是每位陶艺家都有建构巨制大作的激情、胆魄及艺术实力的,这也是杨锐华其人其作令人赞赏之处。