南京盲哑学校的八年江津岁月

2022-04-12李定超

李定超

南京盲哑学校是我国第一所公立特殊教育学校,在战火纷飞的年代里,曾在重庆江津办学八年之久,为国家培养了不少优秀人才。

南京盲哑学校在江津双龙场留下的足迹,记录了这段历史的来龙去脉。

曲折西迁

1937年,日军发动全面侵华战争,创办10年的南京盲哑学校走到了办学的十字路口:是在敌占区忍受奴役,还是跟随政府西迁入川?学校领导一致选择了后者。

南京沦陷前,由于没有具体的撤退措施,盲哑学校宣告解散,师生各自散去。

西迁途中,部分学生经历了诸多波折。罗福鑫、王志学、郑作霖三名盲生,于11月28日乘德和轮离开南京,两天后到达汉口。12月1日,他们从武昌乘火车南下到达长沙。在长沙盲哑学校得到简单食宿后,他们又和先期到达的四位同学到国民政府教育部要求救济。教育部会同长沙救济院把学生们安排到长沙残疾所的“给餐习艺部”。习艺部有饭吃,没钱拿,也不习艺。盲生被安排穿藤萝、织布,哑生负责打架子,这里实际上是一个盲哑人工厂。

1938年6月7日,罗福鑫收到教务主任刘松年从武汉寄来的挂号信。原来,刘松年一直在武汉收拢盲哑学校学生。得知罗福鑫等几位学生流落长沙的消息后,刘松年通知他们在6月9日前赶到武汉会合。

师生们云集汉口后,抱定不做亡国奴的信念,一心想到大后方继续为盲哑教育做点事。于是,刘松年领导组织了南京盲哑学校流亡团,向红十字会请求援助,师生们才得以分批继续流亡宜昌,借住在爱欧娜女子中学。

当时,长江客运每船一天只能搭载三名难民,而同行师生有几十人,船少人多,搭载困难。为此,刘松年等人奔走求援,得到当地政府以及轮船职工的照顾,总算获得每船搭载十余人的优待。经过一个多月的长途跋涉,师生全部抵达重庆。

艰难办学

到重庆后,刘松年和先期抵渝的南京盲哑学校校长陈光煦取得联系,将师生们安置在江北县刘家台,学校得以复课。同时,学校专门从救济委员会为每位学生领取每月3元生活费;教师则向国民政府教育部社教工作团登记,按月领取生活费。可随后不久,日军对重庆实施大轰炸。为确保师生安全,学校再次迁往江津双龙场刘家祠堂。

到刘家祠堂安顿下来后,师生们很快与当地人打成一片。他们设立了民众代笔处,由老师轮流值日,为抗属、荣誉军人和本乡民众代写书信,所需纸墨由学校合作社拨款。平日每天代写书信的有10来人,赶场天达到二三十人。这一活动一直坚持到1946年学校迁回南京。

除随校而来的外省公费生外,学校开始面向四川等地招生,成为继成都巿基督盲聋哑学校之后四川的第二所特教机构,为川东地区残疾儿童提供了上学机会。

南京盲哑学校在江津办学期间,师生们生活很艰苦。早餐是米汤就咸菜,中餐供应两小碗饭菜,菜不见油。学校没有电灯,只在每个课桌配一盏桐油灯,点上两根灯芯草。

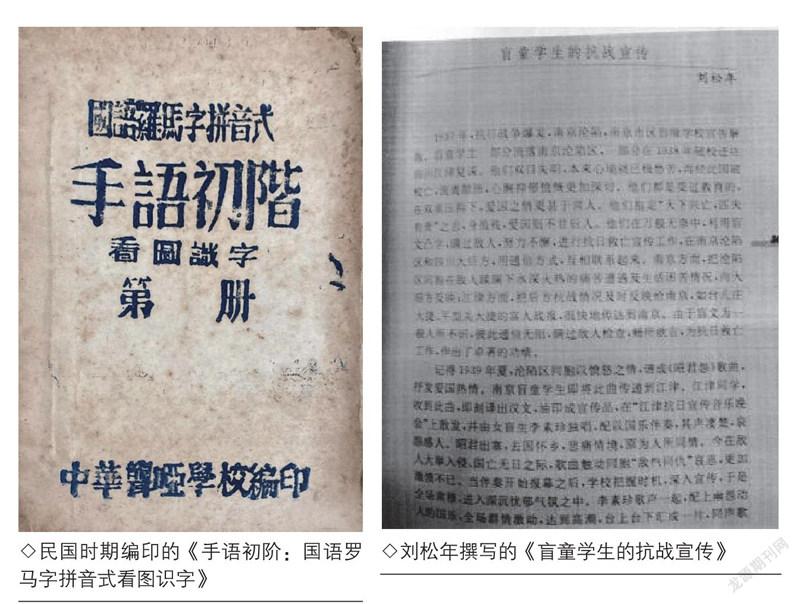

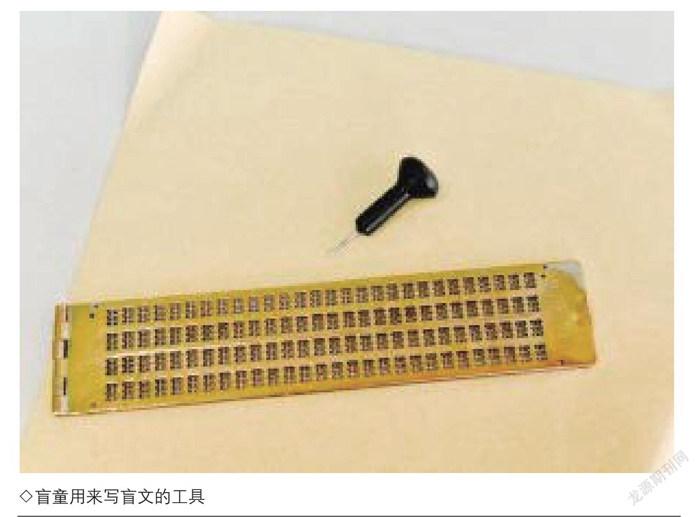

南京盲哑学校的学生多由各慈善机关从各区抢救转送来,教育费用由学校负责。由于经费有限,无力购置盲文教材,教育部令所属各机关将所存废旧报纸杂志及各种废弃的公文纸张收集捐赠,用于制作盲文凸字抄录书籍,供盲生学习使用。

在川期间,根据规定,每个大中学生能分配到两套美国产的兰卡叽布装。但盲聋哑学生被看成等外学生,每人仅发了一套灰土布服装。

在艰苦的生活条件下,盲哑学生们并没有忘记故土。想到日寇入侵,亲朋好友在沦陷区备受煎熬,大家心中苦痛不堪。考虑到学生们爱国热情日益高涨,学校积极帮助他们参加抗日救亡运动。

每日清晨,哑生列队,环村跑步;盲生集合校门外,高唱《大刀向鬼子们的头上砍去》《八百壮士》等救亡歌曲,高呼口号。跑步声、歌唱声振奋了附近村民。

每逢赶场天,师生们组成宣传队,盲生由哑生搀扶,手执小旗、乐器、宣传品和标语走上集市。哑生散发宣传品、贴抗日标语,盲生奏乐、唱救亡歌曲。大家现身说法,控诉敌人奸淫烧杀的残酷暴行,围观群众无不愤慨,随声高呼口号。虽地处偏僻农村,远离前线,但当地民众的抗战情绪在宣传队的带动下极为高涨。

学校成立了盲生国乐队,每周德育日前往民众俱乐部演出,每月定期到荣誉军人院或各乡镇慰问演出,宣传抗日。1943年12月25日至26日,学校国乐队、歌咏队和教师在重庆举办劳军音乐会。三场音乐会场场爆满,共获捐款5000元,除支出学生膳食费外,余款“悉汇前方劳军”。紧接着,学校又在29日至31日举行劳军展览会,展出師生美术、书法、劳作作品,吸引了上千民众参观。

同年5月,渝南各县运动会召开,学校派50名盲哑生参加,表演了盲哑体操,哑生还参加了田径比赛。

学校派盲哑生到各地演讲,用他们的亲身经历控诉日军暴行。他们还在中央大学、社教学院演讲,在学生中产生了很大反响。

除抗战宣传外,盲哑校学生还志愿参加医疗救护队。一次空战中,一架中国飞机坠地,学生们闻讯赶到现场,组织担架运送伤员。

佼佼人才

南京盲哑学校是当时唯一一所随国民政府西迁的特殊教育学校,战前在特殊教育方面已经取得较大成就。国民政府教育部和社会部每年会派教育督学到校检查指导,对教育教学、学生生活等提出意见。

1941年夏,教育部和社会部派人来校视察,认为全校流亡来川,在艰苦的环境下教学实属难得。南京巿长马超俊为此特发了表扬令,称赞盲哑校“奔波建树,存京巿之硕果;磅淬砥砺,开特教之先河”。

由于战争等原因,社会上有大量残疾人存在,残疾人救济工作成为政府和社会广泛关注的问题。为了救济战区流亡的盲哑失学者,1942年5月,教育部将南京盲哑学校改为教育部直属国立学校,定名为“教育部特设盲哑学校”。

学校改隶后,教育部拨款扩充校务,师生膳食补助费照国立学校条例办理。在编制上,全校分为盲、哑两部,盲生部设有高中师范科一、三年级各一个班,初中一年级一个班,小学一、二、三、五年级各一个班;哑生部设有初中一、二年级各一个班,小学七个班。

改隶后的南京盲哑学校,经费来源有了保障。1942年,教育部拨给学校经费10.8万元,临时费7.5万元。同年,学校拥有盲科五级四班,哑科十八级八班,学生100人,教职员32人。1943年6月,在校学生达到120人。教育部督学朱若溪视察后,称“该校事务颇有蒸蒸日上之气,殊堪嘉许”。

学校在烽火中坚持办学,成为特殊教育的翘楚,一批品学兼优的盲哑学生进入大学深造。

1942年夏,继盲生罗福鑫被保送到中央大学师范学院教育系后,哑科学生朱立国被推荐到国立体育师范专科学校,盲生颜少璋被推荐到中央音乐学院,胡家岱、刘大桂等10人毕业后进入武昌艺专,方冰美进入国立艺术专科学校,祖振刚前往美国留学学习特殊教育。哑科第二、三届8名毕业生分别进入普通院校学习。学校还为四川、云南、贵州等后方的救济院、保育院、军队教养所等单位培养输送了一批特教人才,为新中国特教事业发展做出了贡献。

1946年7月,学校迁回南京。1947年2月,校名恢复为南京市盲哑学校。

编辑/王尧