秦汉药业再研究

2022-04-11唐廷猷

唐廷猷

四川省食品药品学校,四川 峨眉山 614201

笔者曾在《中国药业史》中研究过秦汉药业。近10 余年,又搜集到一批珍贵史料,故予以再研究。

1 先秦奠定秦汉药业发展基础

商代后期(公元前1300至公元前1046年)的殷商甲骨文中,记载了34 种疾病和针刺、灸焫、按摩3 种外治法,以及鱼、枣、艾、参(人参)、丹(丹砂)等药名。其中虽未见医字、药字,但开始了对医药治病的摸索。

西周(公元前1046 至公元前771 年),周武王建都长安,大封诸侯国71 个,继续摸索医药治病,终于发现药是治病之物。对于用药治病,西周王室建立了一套医事制度与医学分科。《周礼·医师章》记载:设“医师掌医之政令,聚毒药以供医事”[1]55,下设食医、疾医、疡医、兽医四科和药房共52人,“凡邦之有疾病者、疕疡者造焉,则使医分而治之”[1]56。医院药业有了雏形。

东周(公元前770 至公元前256 年),周平王建都洛阳。王室政权衰微,政治经济实力等于一个小封国。诸侯争霸激烈,天子地位无存。史家称公元前770 至公元前476 年为春秋时期,公元前475 至公元前221 年为战国时期。争霸中,医学药学仍在向前发展。

春秋时期,出现记载大量药物的神话集《山海经》,中医病因说和临床药学萌芽,鬼神致病论受到质疑;诸侯国都城出现残疾人救治院;军队用药逐渐扩大;巫也开始采药,操巫术与药治2 种技能。战国时期,出现《五十二病方》和萌芽时期的《黄帝内经》,初建了早期的基础医学理论体系。

交通建设,诸侯国都城之间修筑了直通道路。吴国为称霸中原,春秋末期专修了一条北上运河“邗沟”,引长江水入淮河。公元前360 年,魏国开凿运河“鸿沟”,引黄河水南下入淮河,实现了黄河、淮河、长江三江联通。

2 秦朝药业

2.1 秦朝的保护发展医药政策

秦从公元前770年立诸侯国起,至公元前206年秦亡止,传36 王564 年。其中,秦朝(公元前221至公元前206 年)传2 王15 年。秦朝历时虽短,却为汉朝发展打下重要基础:国家行政方面,废除分封制,实行郡县制;经济文化建设方面,统一文字、货币、度量衡、车轨、法律;交通运输方面,开凿连接湘桂二江的灵渠,连通长江、珠江水系,建立了全国水陆交通运输网;医药方面,“焚诗书坑术士”保留医书、农书,重奖有成就的医药人。获秦皇重赏的有巴寡妇清和安期2人。

2.2 秦朝的著名药商

2.2.1 丹砂水银生产商巴清 司马迁《史记·货殖列传》记载:“巴寡妇清,其先得丹穴,而擅其利数世,家亦不訾。清,寡妇也,能守其业,用财自卫,不见侵犯。秦皇帝以为贞妇而客之,为筑女怀清台……清穷乡寡妇,礼抗万乘,名显天下,岂非以富邪?”[2]3260这段话是说:巴郡有个名清的寡妇,祖辈拥有丹砂矿,独揽其利好几代人之久,家产多得无法计算。清是个寡妇,能守住先人留下来的家业,用金钱支付各种花费来保护自己,求得人身安全和生产经营秩序不受侵犯。秦始皇认为她是个贞节之妇,给与了宾客样敬重,(在她逝后)为其修筑怀清台以兹纪念。巴清是个穷乡寡妇,能和拥有万辆兵车的周天子和大国国君分庭抗礼,名扬天下,难道不是因为她办实业成功变得富有所致的吗?

巴清的丹砂、水银产业在今重庆市长江边的涪陵区。丹砂矿在涪陵山区,提炼水银的作坊建在山下平坝。巴清水银主要销售给秦始皇初继位就开始修建的陕南临潼骊山始皇陵。用水银营造地宫中秦朝的江河大海自然景观,因而需要量很大。巴清的水银在长江边装船,溯长江、嘉陵江而上运至四川北部,再人力运至始皇陵。巴清用丹砂捣碎加热提炼水银的方法,是中国最早的量产化学制药法。她的丹砂水银产业,是中国古代的大型化学制药业。

巴清事迹可谓千古唯一,引来很多当代人争相发掘著述,甚至举行巴清学术研讨会。但笔者发现,所述中有两点值得商榷。一是秦始皇为巴清建筑的是“怀清台”还是“女怀清台”?有人将司马迁《史记·货殖列传》筑怀清台原文翻译成“为筑女怀清台”[3],笔者也曾跟从。后见《古代汉语词典》女部中竟然有“女怀清台”词条,释文为“秦时,巴郡有寡妇名清,其夫得丹穴而至富,夫死,妇能守其业,用财自卫,人不敢犯。秦始皇以为贞妇,为筑女怀清台。台址在今重庆市长寿县南”[4]。这让人觉得怀清台有了男女性别属性。笔者认为,司马迁所说“为筑女怀清台”本意是为女筑怀清台,即为这个女子筑怀清台。古汉语中常有前后字词颠倒的用法,此处即是。请教四川威州民族师范专科学校古汉语教授杨运璋,他也同意此观点。同时,该词条改司马迁《史记·货殖列传》原文“其先得丹穴”为“其夫得丹穴”,那么其后的“而擅其利数世”就不成立了,所以此改动并不合理。二是巴清是否拥有上万军队?这是对《史记·货殖列传》原文“清穷乡寡妇,礼抗万乘,名显天下,岂非以富邪?”的不当理解所致。万乘指万辆兵车;西周时,代指周天子;春秋战国时,指大的诸侯国国君。他们权势倾天,统领国家军队,故名扬天下。巴清因为富有,也与其一样名扬天下,故比喻说名声与其相当,不是说巴清拥有上万军队。

2.2.2 流动商安期与坐商瑕邱仲、任光 安期、瑕邱仲、任光的卖药活动见于汉代文献《列仙传》[5]。该书原说是西汉朝官兼文学家刘向所写,后考证为东汉人伪托,主述历代71 名道家事迹,其中有不少人长期甚至终身从事卖药活动。例如安期,琅邪(今山东胶南市)人,在东海边渔村卖药。他研制的“神捷散”治愈了到泰山采药病困殆死的李少君。李少君是秦汉时的著名方士,因而安期名声大振。公元前219 年,秦始皇东巡登琅邪山时,召见安期,交谈很久,并赐金璧数千作赏;瑕邱仲,宁县(今河南获嘉县)人,在宁县卖药有百年之久;任光,上蔡(今河南上蔡县)人,善制长生不老丹,除自己服食外,还卖于都市数十年,甚至有远道而来的晋人常买任光丹服食。

3 汉代药业

汉代分西汉(公元前206 至公元8 年)、东汉(公元25—220 年)两朝,其间夹西汉末王莽篡位称新朝(公元9—23 年)15 年,共历426 年。汉代国家统一,疆域扩大,政治、经济、文化各方面均有很大发展,是中国历史上的重要朝代。

3.1 汉代的医学药学成就

汉代出现大批医药著作。《汉书·艺文志》记载,医书目录有医经类7 家216 卷,经方类11 家274卷[6]。之后,又有汉代医家、文人所写的多种医药及其他文献,主要医药著作有《黄帝内经》《武威汉代医简》《神农本草经》和《伤寒杂病论》4 部,涉及药物知识的其他重要著作有《急就篇》《范子计然》《汉官仪》《潜夫论》《列仙传》 和《四民月令》6部。

《黄帝内经》《伤寒杂病论》和《神农本草经》的问世标志着医学三大体系——基础理论体系、临床医学体系、药物学体系全面建立,对药业的形成和发展产生了重大影响。例如,《黄帝内经》和《伤寒杂病论》都高度概括了医药的救死扶伤人道主义目的,即药业所称的“济世活人”宗旨,这成为指导医药行业生产经营活动的总方针。再如,《神农本草经》指出药学核心问题是确保用药安全有效;药学内容体系及临床药学八原则(阴干曝干、采治时月、土地所出、真伪新陈,并各有法的采收加工原则;有毒宜制的炮制原则;治热以寒药,治寒以热药的治疗原则;七情合和当用相须、相使者良,勿用相恶、相反者的配伍原则;君臣佐使的组方原则;药有宜丸者,宜散者,并随药性,不得违越的剂型选择原则;先起如黍粟,从小剂量开始,逐渐增加剂量的毒性药用量原则;根据病情确定服药时间原则),成为后世药业生产经营活动必须遵循的基本原则。

3.2 汉代发展商业措施与“贱商令”未获实效

药业经营属商业范畴。汉高祖刘邦八年(公元前199 年)虽然下了著名的“贱商令”:商人不得“衣丝乘车”“重租税以困辱之”“不得操兵器”、本人及子孙不得“仕宦为吏”、买的奴婢要无偿释放等[7],主要目的是限制农民脱离土地经商,但并未妨碍大中商人的商业活动,汉朝实际上在大力发展官营、民营商业。表现为在城市设置官办的商业区“市”,“市”中修建有临街房屋、棚户区并留有空地,让商人在“市”中开店、摆摊、立卖有了专门的场地;同类商品排成行列出售,由此形成了不同的社会行业;地方政府对市场进行统一管理并征收商税;进一步发展水陆交通,统一新铸五铢钱,质量比秦币大为降低;又增加了“分”的质量单位,两汉之际民间出现杆秤,使交易更加方便。政府又减轻商人赋税,使西汉商业出现一派繁荣景象。

《汉书·食货志第四下》对市场活动有两条政策性记载为“诸取众物鸟兽鱼鳖百虫于山林水泽及畜牧者,嫔妇桑蚕织纴纺绩补缝,工匠医巫卜祝及它方技商贩贾人坐肆列、里区谒舍,皆各自占所为于其在所之县官,除其本,计其利,十一分之,而以其一为贡。敢不自占,自占不以实者,尽没入所采取。而作县官一岁”[8]。这是说凡是从山林水泽获取鸟、兽、鱼、鳖、百虫等众物及放养牲畜的人,养蚕、织布、纺线、缝补的妇女,工匠、医药人、巫祝及其他方技、大小商人,要在市场上开店摆摊,在居住区经营客舍,都必须向所在地政府自报经营内容和效果。除去本金计算盈利,将盈利分为10份,以1 份作税金上交。敢不自报或自报有隐瞒不实者,没收全部获利所得,政府还要罚做苦工1 年。还有记载:“诸司市常以四时中月实定所掌,为物上中下之贾,各自用为其市平,毋拘它所”[8]。这是说市场上商品按上、中、下3 等定价出售,各市场管理长官“司市”,在每季度第2 个月进行检查,平抑物价,不受其他地方市场价格约束。过去经商的利润很低,一般是10%~20%,而西汉中后期,大大突破了这一比例。所以,司马迁[2]3274在《史记·货殖列传》中记载“夫用贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门”,并总结这是由于“汉兴,海内为一,开关梁,驰山泽之禁,是以富商大贾周流天下,交易之物莫不通,欲得其所”。经商人数增多,造就了一批致富的人群,其“大者倾郡,中者倾县,下者倾乡里,不可胜数”。

汉代水陆交通进一步改善。陆路在秦朝基础上以长安为中心新修官道通往各地,还开辟了经河西走廊通往西域的南北2 条商道。水路修治了渭河,开凿砥柱山,沟通黄河与渭水交通,使河运经黄河、渭水可直达长安。又开辟了与东南亚、西亚的海上交通。医药行业成为全国30多个工商行业之一。

汉代药业迅速发展集中表现在城市里。全国大城市有长安、洛阳、宛(今河南南阳),临淄、邯郸,成都6个。另有十几个中等城市。药业发达的大中城市首推西京长安、东京洛阳,另有宛、武威、成都、番禺(今广州)等地。药业在城市经营,有药材市场、店铺、摊位、立卖、流动行医卖药5 种形式,有的又包括工贸结合,批零兼营。在一些边境、口岸,有早期药材对外交流贸易。

4 汉代初步成熟的药材市场

汉代药材市场是城市商业区“市”内药商们常年聚集的卖药场所,是早期药业的主要经营形式。百姓买药,药商、医生进货,都主要依靠药材市场。汉代各地药材市场史料难觅,唯有《急就篇》《范子计然》,尤其是后者,可以大致反映西汉长安药材市场的商品情况。

4.1 史游《急就篇》所记药物

《急就篇》[9]是西汉元帝时(公元前48 至公元前33 年)黄门令史游所著,是为宫廷儿童写的速成识字课本。全书为三言、四言、七言韵语。三言、四言隔句押韵,七言则每句押韵,以便诵习。篇中分章叙述各种物名,如姓氏、人名、锦绣、饮食、衣服、臣民、器物、虫鱼、服饰、音乐、宫室、植物、动物、疾病、药品、官职、法律、地理等,不仅为识字,还为传播知识,以应对实际需要,故为“急就”。共收药物35 种,其中植物药34 种,动物药1种[10]。史游为宫廷宦官头目,精字学,功书法,所写药名多为药材市场和皇宫中所见,故引译于下。

《急就篇》第二十三章

原文

灸刺和药逐去邪

黄芩伏苓礜茈胡

牡蒙甘草菀藜芦

乌啄附子椒芫华

半夏皂荚艾槖吾

芎䓖厚朴桂栝楼

款东贝母姜狼牙

远志续断参土瓜

亭历桔梗龟骨枯

雷矢雚菌荩兔卢

译文

祛邪治病药物

黄芩茯苓礜石柴胡

黄芪甘草紫菀藜芦

乌头附子秦椒芫花

半夏皂荚艾叶山紫菀

川芎厚朴桂枝瓜蒌

款冬花贝母生姜狼牙草

远志续断人参王瓜

葶苈子桔梗龟甲

雷丸羊肚菌[11]荩草兔丝

补充说明:最后一句为第二十四章头一句。本篇有18 种药名入后《范子计然》。《神农本草经》和《本草经集注》中的王瓜别名土瓜。槖吾一说为鬼臼[12]。

4.2 清末黄奭辑《范子计然》的药材商品知识

《范子计然》[13]是西汉末期书,内容庞杂,包括阴阳五行、治国理念、农业气象,粮食、纺织、药材等商品物价信息。原书南宋时失传,内容散见《太平御览》《本草纲目》等多书。清末民国时有马国翰、黄奭、鲁迅、茆泮林4 人辑本。以黄奭辑本最为精致。黄奭辑本择重辑录了104 种商品,除去五谷、布、罗、饼、酱、铅粉、墨、狐皮等15 种粮食、纺织品、毛皮、食品、美容及文化用品外,其余89 种全为药材商品,占商品总数的85.6%,是西汉药材市场经营水平的真实反映。笔者曾有专文可作参考[14]。此录药名如下:白蜜、犀角(上价八千中三千下一千)、螵蛸(上价三百)、虎鱼、松脂、柏脂(上价七十中三十下十)、蜀椒、秦椒、皂荚(上价一枚一钱)、栗、愞枣、芜荑、桑、大兰、兰、白芷、杜若、石流黄、石胆、赤石脂、凝水石、石钟乳、礜石、禹余粮、消石、滑石、矾石、空青、曾青、卢青、扁青、石赭、蜀赭、青垩、龙骨、茯苓、卷柏、厚朴、当归、细辛、续断、藷藇、附子、乌头、提母、雷丸、藜芦、芎䓖、芍药、野丈人、人参(出上党状如人者善)、元参、沙参、紫参、茱萸、黄连、防己、闾茹、元华、黄芩、蜀漆、防风、石斛、半夏、射干、蓪草、牡丹、紫葳、败酱、石龙芮、云实、款冬花、桔梗、巴豆、莽草、狼牙、麻黄、龙芮、黄环、石芸、甘遂、马刀、霸薰、楚薰、楚蘅、秦蘅、蒨根、水萍、术。

可以看出,89 种药材中植物药65 种、动物药6种、矿物药16 种、菌类药2 种;85 种药材有明确产地101 处,属于黄河流域89 处、长江流域12 处,说明西汉药材主产地和药业发达地区在北方黄河流域;人们用看、摸、闻、尝的感观鉴别法从颜色、质地、气味、形态和形体大小5 个方面来鉴别药材品质优劣;初分药材商品规格,4 种药材按上、中、下等级实行优质优价;药材商品在全国流通,反映药材市场经营水平趋于成熟。必须说明,长安市场不只1 个,有说“九市”。即《范子计然》所记药材来自西汉长安的多个药材市场。

5 两汉著名药商及医营药铺发展壮大

5.1 西汉

5.1.1 巴清丹砂水银产业继续经营 巴清家丹砂水银产业大致战国时开始经营,秦朝时达到鼎盛,汉朝时仍继续经营。所以《汉书·货殖传》仍有类似《史记》的记载:“巴寡妇清,其先得丹穴,而擅其利数世,家亦不訾。清寡妇能守其业,用财自卫,人不敢犯,秦皇以为贞妇而客之,为筑女怀清台”[15]3686。

5.1.2 王君房专营长安丹药铺 《汉书·货殖传》还记载:“京师富人”有“长安丹王君房”[15]3694。王君房卖的什么丹已无从考查,可能包括丹砂及其他炼丹用矿物原料药、炼制好的长生不老丹成品和治疮疡的外用丹药。卖丹能成京城富人,与秦始皇、汉高祖刘邦都迷信服丹能长生不老有直接关系。

5.1.3 雍伯贩脂与化妆品行业壮大 中国使用美容化妆品历史很早。春秋战国时期已有用于唇、脸、眉、发的美容化妆品。但使用并不普遍,仅为宫廷、贵妇所用。汉代仪表端庄是一种礼仪。每当重要典礼之前,皇室、贵族要沐浴、更衣、化妆。所以,汉代贵人中美容成风,化妆品有了消费市场,城市出现卖脂粉的民间商业。司马迁在《史记·货殖列传》中记载:“贩脂,辱处(下贱)也,而雍伯千金”[2]3282,也就是说有个叫雍伯的卖化妆品商人,因发富而家累千金。

5.1.4 马医张里炫富 《史记·货殖列传》雍伯后还记载了“马医,浅方,张里击钟”[2]3282。浅方指简单方药和技术;钟,编钟,是一种打击乐器。意思是说,张里只不过是一个用简单方药、有简单技术的马医,却富得要吃饭时有音乐伴奏,讲起了和贵族一样的排场。

5.1.5 珍珠商朱仲卖大珍珠 朱仲汉武帝时会稽郡(今江苏苏州市)人,卖珠都市,以卖大珍珠出名。汉高祖皇后吕氏下书五百金求购三寸大珍珠。吕后独生女鲁元公主出七百金求购四寸大珍珠。母女俩为求大珍珠激烈相争,终究未得。汉景帝时,朱仲向皇帝献数十枚大珍珠后不知去向[5]17。

5.1.6 制售防疫成药商崔文子 崔文子泰山郡(今山东泰安市)人,常居潜山石父祠(今安徽潜山县境)精制防疫成药黄散、赤丸,到洛阳卖药时,遇洛阳大疫,民死者万计,官府派高官上门请求救治。崔文子用红带子系黄散挂在人家门户上,饮散者即愈,所活上万人。崔文子离开洛阳后到蜀地卖药,他的黄散、赤丸成为救世珍宝,近乎于神药[5]19。

5.2 东汉

5.2.1 长安站立卖药人韩康 《后汉书·逸民列传·韩康》记载:“韩康字伯休,一名恬休,京兆霸陵(今西安市霸陵乡)人。家世著姓。常采药名山,卖于长安市,口不二价,三十余年。时有女子从康买药,康守价不移。女子怒曰:‘公是韩伯休耶?乃不二价乎?’康叹曰:‘我本欲避名,今小女子皆知有我,何用药为?’乃遁入霸林山中”[16]。韩康卖药口不二价,后来演变成“韩康卖药,口不二价,老少不欺”的诚信美德,被药业广为传承。

5.2.2 汝南郡摆摊悬壶卖药老翁 《后汉书·方术列传下·费长房》记载,汝南郡“市中有老翁卖药,悬一壶于肆头”[17]2743。汝南郡郡治,西汉在今河南上蔡县,东汉迁平舆县,是全国人口最多的大郡。壶,通葫,即葫芦;肆,是出售同类商品排成的行列。市场药业兴旺。这位不知姓名的卖药老翁,排在卖药行列的头位,并将一个装药的葫芦悬挂在摊前作为市招。卖药老翁的这一创举,挂出了中国医药行业的重要历史文化成果,“悬壶”成为中国医药行业的卖药标志和行医代名词,这位卖药老翁后也被称为“壶翁”。

5.2.3 流动卖药人蓟子训 《后汉书·方术列传下·蓟子训》记载:蓟子训者,不知所由来[17]2745。建安中,客在济阴宛句(今山东菏泽境),后流名京师,又驾驴车到许昌、荥阳卖药,又卖药于会稽市、长安东霸城。长安城很大,城墙四边都建三座城门,下有宽一丈深二丈三门道,东三门南边者名东霸城,地段十分繁华。

5.3 医营药铺壮大奠定零售药业基本经营模式

5.3.1 业主缺名的武威医营药铺 1972 年,甘肃省武威县旱滩坡兴修水利工程时发现一座古墓。经文物部门发掘,内有散乱医简、一些生活用陶器和五铢钱。专家鉴定为东汉早期墓葬。有说更细,为光武帝后汉明帝、汉章帝间墓葬[18]。墓主人姓名无考,是位年长医者。医简出版后名《武威汉代医简》(以下简称《医简》)。

《医简》重新整理编号共有简牍92 枚,末简上有“右治百病方”5 个字。简为窄幅78 枚,每枚写1行字;牍为长方块的宽幅14 枚,写数行字,长约23 cm,系用松木、杨木做成。简牍墨写,内容包括内科、外科、妇科、五官科疾病治疗记录;有比较完整的药方30 余个;用药103 味,其中69 味见于后来的《神农本草经》;还有药物计量单位、炮制、剂型,服药时间,药价,取药人名等说明。炮制方法有捣、煎、酒浸、煅等。使用剂型有汤、散、丸、膏、酒、滴、栓等。计量单位有升、斤、尺、两、分、颗、枣、枚、方寸匕、五分匕、一刀圭、三指撮等十余种;丸剂大小用如赤豆、樱桃、梧实、弹丸等的对比量;制药工具多次提到“铜器冶合(研粉混合)”,显得特别的是药价及取药人记录在编号为91甲、91乙的91号木牍之两面[19]18‑19。

91 号甲面记载:“牛膝半斤,直五十(文);卑□半斤,直廿五;朱臾(吴茱萸)二升半,廿五;方(防)风半斤,百;慈石一斤半,百卅;席虫半斤,廿五;小椒(秦椒)一升半,五十;山朱臾二升半,直五十;黄芩一斤,直七十。91 号乙面记载:黄连半斤,直百;□□二斤,直廿七。子威取。河菆(荷梗)半斤,直七十五;续断一斤,百。子威取。□□□取药,凡直九百廿七”。很显然,两面所记是这家药铺的药材批发出货单。客户子威有2次购药,一次购11种652文,一次购2种175文。还有一购药人,名字字迹不清,一次购药927 文。其为自己开有药铺,小量多品种购进药材,供自己经营之需。这说明《医简》不是单纯的医方书,而是有药业经营史实记录。医者行医又卖药,零售与批发兼营,炮制与药剂加工同做,经营药材百余种,这必须是店面做门市,后屋为作坊的总布局才能适应,反映出武威药业在两汉之际已有较高水平。

5.3.2 南阳张仲景医铺 东汉末年,汉献帝建安年间中原大疫,人民死亡惨重。南阳郡(今河南南阳市)人张仲景(公元150—219 年)目睹惨状,决心研习医药,立下济世活人之志。写出了临床医学经典著作《伤寒杂病论》。北宋时该书由校正医书局分成《伤寒论》和《金匮要略》刊行。

《伤寒论》载113 方(1 方禹余粮丸有方无药),《金匮要略》载262 方,合计375 方,出去重复共269 方,用药214 种[20]。其中使用了汤、丸、散、膏、酒、栓等十几种剂型,净制、切制、炒、炙、煅、煨等40 多种炮制方法。很显然,张仲景开有固定的自家药铺,并请他人或自己的弟子做配方、炮制、制剂、采购、贮藏、保管、账房等工作。现已知有个名叫卫汛的人是他的弟子[21]。医界、医史界对张仲景的医学成就和用药规律、炮制、制剂研究较多,惜缺药业经营研究。笔者认为他开有自家药辅,是从他营药品种多、药技涉及广、应诊治病忙、工作量很大等方面作出的推断。武威、南阳两家医营药铺的经营之策,成为后世零售药业的基本经营模式。

5.4 高官营药

5.4.1 刘秀与朱祐买蜜合药 西汉末莽新时期,光武帝刘秀还是没落王孙。其缺钱就和手下人朱祐买蜜合药,制成蜜丸在长安市场上售卖。后朱祐随刘秀起兵反抗王莽夺得政权,先后被封为护军、偏将军、大将军、安阳侯等,食邑七千三百户。朱祐辞官后留京师洛阳。刘秀顾念旧情,多次召见朱祐赏赐。东汉史书《东观汉记》记载了一次光武帝怀念朱祐的赏赐,光武帝说:“上在长安时,尝与祐共买蜜合药。上追念之,赐祐白蜜一石”[22]。蜜丸的最早使用,原有说是张仲景《伤寒论·乌梅丸》。现在看来,可能是刘秀、朱祐在先。

5.4.2 窦宪买苏合香 窦宪,东汉章帝时名将,其妹为汉章帝的皇后,初任侍中(皇帝近臣)、虎贲中郎将(皇帝侍卫统领官)。章帝死后,10 岁的和帝即位,其妹升为太后临朝,窦宪操纵朝政。永元元年(公元89 年),窦宪任车骑将军,率汉朝和南匈奴、乌桓等联军攻打北匈奴,时任兰台令史(史官名)的班固被召,任为中护军随窦宪出征。当时班固之弟班超正出使西域,窦宪叫班固给班超写信,买月氏马匹和苏合香。时苏合香未做药用,为帝王燃烟飘香所喜。班固在《与弟超书》中写道:“窦侍中令载杂彩七百匹、白素三百匹,欲以市月氏马、苏合香……前寄入钱八十万,市得东罽(兽毛织品)十余张”,永元三年,窦宪大败北匈奴后派人取回[23]。窦宪之胜,迫使匈奴西迁欧洲,对汉朝威胁彻底解除立下大功。窦宪命班固在大败匈奴的燕然山今蒙古国中部杭爱山,刻石《燕然山铭》记下这次重大战功。2017 年,中国内蒙古大学和蒙古国联合科考队,在蒙古国发现此石刻犹存。至于窦宪买苏合香之事,笔者认为不是私下营药而是一次宫廷采购。

5.4.3 梁冀托人进京卖牛黄 梁冀,东汉安定乌氏人,字伯卓,两妹为顺帝、桓帝皇后。其父梁商死后,继为大将军,专断朝政20 年。梁冀又插手贩卖珍贵药材牛黄牟利。《后汉书·延笃传》记载,梁冀贩卖牛黄牟利到十分荒唐的程度:“时,(汉桓帝)皇子有疾,下郡县出珍药,而大将军梁冀遣客赍书诣京兆,并货牛黄。笃(时任京兆尹为京城最高长官)发书收客,曰:‘大将军椒房(指皇后)外家,而皇子有疾,必应陈进医方,岂当使客千里求利乎?’遂杀之。冀惭而不得言”[24]。

5.5 大地主田庄的小药业

东汉中后期,大官僚、大地主疯狂占据大片山林田地建立田庄。田庄内有大量农户和各种工匠劳作,形成自给自足的自然经济实体。吏部尚书兼农学家崔寔,写有农书《四民月令》一卷,记载了洛阳地区大地主田庄从正月至十二月的农事生产活动,中有采药、种药、制药记录[25],反映田庄内部有自己的小药业。例如:

正月:朔日(初一)子妇曾孙各上椒柏酒于家长。可种葵、韭、芥、葱、蒜。

十五日合诸膏、小草续命丸、注药(外敷药)及马舌下散。

二月:可种地黄。可采桃花、茜草、栝楼根、土瓜根、乌头、天雄、天门冬。

三月:三日可采艾、乌韭、瞿麦、柳絮。

四月:可种生姜、胡麻。可收芜菁、芥、葶苈子、冬葵子、莨菪子。

五月:五日合止痢黄连丸、霍乱丸。采苍耳,取蟾蜍,可合恶疮药。

六月:可收葵。可制曲。

七月:四日合药丸及蜀漆丸。可种芜菁及芥、苜宿。收柏实。

八月:可采车前子、乌头、天雄及王不留行。收葫芦、地黄做黄色染料。

九月:九日可采菊花,收枳实。

十月:可酿冬酒。收栝楼。

十一月:可酿醢(酱)。

十二月:可合疮膏药。求牛胆。赵婉莹等[26]写有一文,详细归纳了《四民月令》涉药内容在中医药学各领域取得的成就。

6 两汉著名药材

6.1 人参

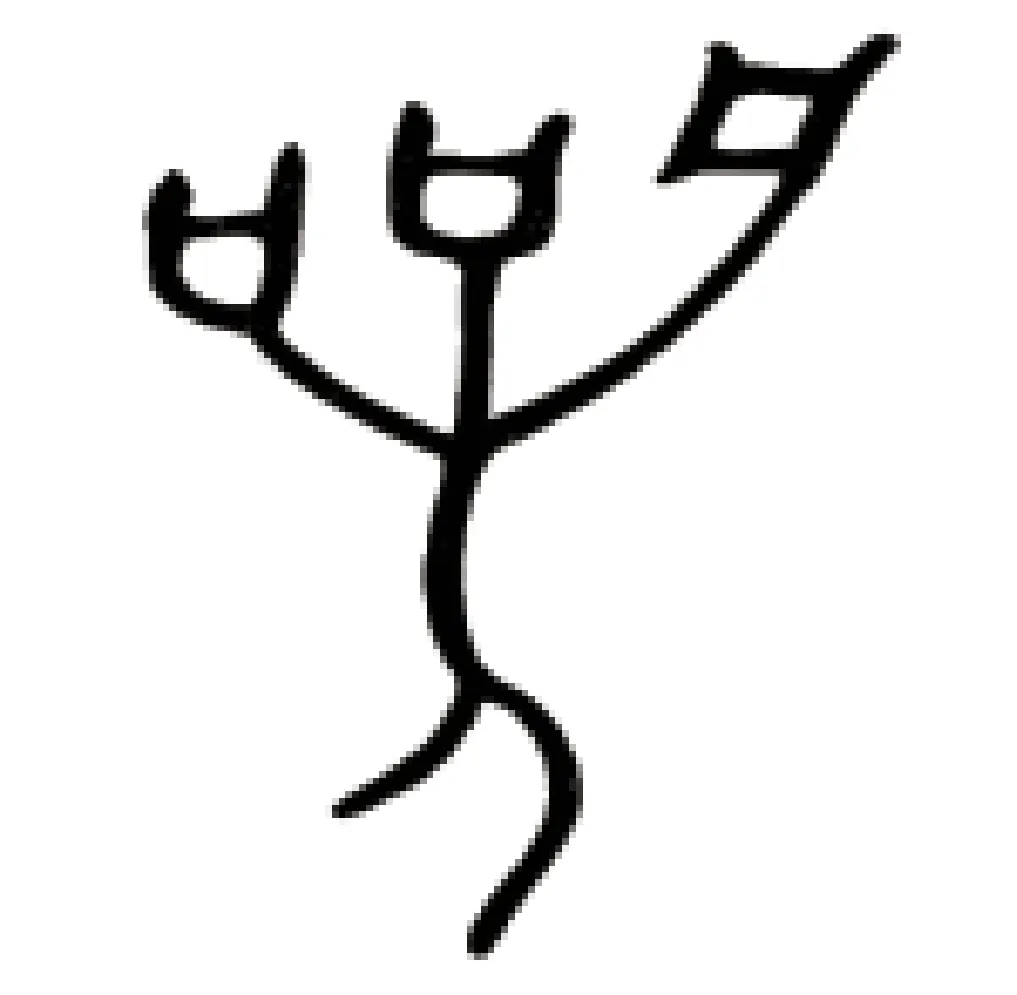

人参是中国认识最早的药物之一,殷商甲骨文中即有记载[27]。但长久以来,人们并未释读出其含义,即处于并不认识的状态。参字甲骨文见图1。后来,不知是谁最先破解了这一难题。据宋承吉等[28]介绍,甲骨文中有多处“参”的单个字出现,“参”为上下结构象形字,上部代表人参地上部位,为3 个带柄的人参果,古代以三代表多数,显示人参伞形花序着生多个人参花的植物特征;下部代表人参地下部位,是呈双腿迈步态的人形根。最早准确记载了人参是五加科植物的正品地位,其后的《山海经》《诗经》《五十二病方》及秦代文献都未见记载。

图1 参字甲骨文

汉代,人参的医疗作用终于被发掘出来。西汉《急就篇》首见“参”字。《范子计然》详记“人参出上党状如人者善”[13]。《神农本草经》记载:“人参味甘,微寒。主补五脏,安精神,定魂魄,止惊悸,除邪气,明目,开心益智。久服轻身延年”[29],将其列为上品。《武威汉代医简》中使用了人参。例如,编号77 的断简残文中有“人参、方风、细辛各一两”[19]12,编号82 甲“治久泄肠辟方”中有“人参、姜、桂各一分”[19]14。东汉末医圣张仲景是使用人参的高手,脾胃衰弱、强心复脉、热病伤津、扶正祛邪都用人参。有今人统计,《伤寒论》《金匮要略》共有76 处使用人参,分布在小柴胡汤、理中汤、炙甘草汤、白虎加人参汤等42 个方剂中[30]。东汉人参需求大增,市场上出现了人参伪品,引起王符的关注与愤怒。

王符(公元85—162 年),东汉后期学者兼思想家、哲学家,安定郡临泾(今甘肃镇原县)人,字节信,终身不仕,隐居著书,故号潜夫,《后汉书》有传。所著《潜夫论》10 卷36 篇,为其政治著作,内容多是讨论治国安民的政论文章,广泛涉及哲学、政治、经济、历史、思想、文化、医药等多个领域,为后人研究东汉社会提供了珍贵的历史资料,中有人参、麦门冬造假害人事例。其在《潜夫论·卷二·思贤第八》中记载:“夫治世不得真贤,譬犹治疾不得良医也;治疾当得真人参,反得支萝服;当得麦门冬,反得烝横麦。己而不识真,合而服之,病以侵剧,不自知为人所欺也。乃反谓方不诚,而药皆无益于病,因弃后药而弗敢饮,而便求巫觋者,虽死可也”[31]。这是说,治理社会得不到真正的贤人,就像治病得不到好的医生;治病该用真人参,反而用了萝卜侧根;该用麦门冬的根,反而用了蒸熟的大麦粒。病人自己不识货,调配后就将其服用了,病情因而逐渐加重。他们不知道自己被庸医奸商骗了,反而认为医书上的药方有错,药物对疾病毫无用处,因而抛弃了以后弄来的药物不敢服用,乃改求巫婆神汉帮助,这种人即使死了也不可惜[32]。

6.2 输出药材大黄、肉桂

汉代药材对外交流贸易中,以大黄、肉桂最为著名。据外国文献记载,汉武帝元鼎三年(公元前114 年),中国大黄由长安出发的商队贩运,经西域、里海转运至欧洲[33]。

西亚阿拉伯国家喜欢香药。产在中国南方的香药肉桂,从今广西的合浦港起航,运到南亚斯里兰卡,当地商人再转销到波斯湾和红海两岸。斯里兰卡和非洲之角的一些小国,反被大秦(古罗马帝国)称为“肉桂之国”[34]。

6.3 进口药材鸡舌香

东南亚的南洋群岛,产一种名鸡舌香的香药,中国商船将其载运回国,后发现其能治口臭,这一作用甚至被汉桓帝知晓。东汉人应劭《汉官仪·卷上》记载,汉桓帝时,侍中刁存年老口臭,桓帝赐鸡舌香使含之。从此,尚书郎奏事口含鸡舌香成为一种礼仪。后《本草图经》在沉香条中记下了这一功效[35]。

有趣的是,刁存初含鸡舌香时,因香体辛辣刺激性强,包在嘴里难受又不方便说话。忠诚老实的刁存以为是自己做错了事,桓帝用此法将他赐死。于是归家告诉家人,等死以便收尸,使家人哀泣不已。刁存的一帮官场朋友,听说他失语前来看望,叫他吐出药来看看。刁存吐药时,口喷浓郁香气,众人顿时哈哈大笑,笑他不识御赐香药为其避口臭闹出了天大笑话。后嘱嚼碎吞下遂解。这一趣事被初唐官员、楷书四大家之一的欧阳询(公元557—641年)转记在《艺文类聚》中[36]。