知美 懂美 鉴美 创美

——“五育”融合、审美切入的传统节日文化课程建设

2022-04-08杜冰杨蓉罗爵慧杨金菁崔淳茜

●杜冰,杨蓉,罗爵慧,杨金菁,崔淳茜

《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》提出坚持“五育”并举,强调构建德智体美劳全面培养的教育体系。近年来,党和政府高度重视传统节日及传统节日文化的保护与弘扬,着力构建中华优秀传统文化传承发展体系,进一步增强人民的文化自觉和文化自信。我校学生普遍存在对传统节日认识不足、不深的情况。从学校现有的课程体系及内容来看,以节日文化为载体,将美育融于德、智、体、劳教育中,发挥美育的跨学科功能,是实现“五育”融合的新路径。

“五育”融合、审美切入的传统节日文化课程基于我校“勤新”办学理念,围绕“立德、健身、善学、尚美、求新”的培养目标,以传统文化作为课程内涵的核心载体,指向学生全面发展的核心素养,充分体现了德、智、体、美、劳“五育”并举的价值导向。

一、“五育”融合、审美切入的传统节日文化课程设计

(一)课程理念

以“五育”融合为核心,在传统文化区域推进的背景下,挖掘传统节日文化教育资源,引导学生在真实生活场景中感受、体验传统节日文化,提高对节日文化美的感知、理解、赏析、创作能力。通过文化熏陶与实践养成,增加人文底蕴,形成勇于探究、批判质疑、乐学善学、勤于反思等品德,提升实践创新能力,增强责任担当等品质。

(二)课程总目标

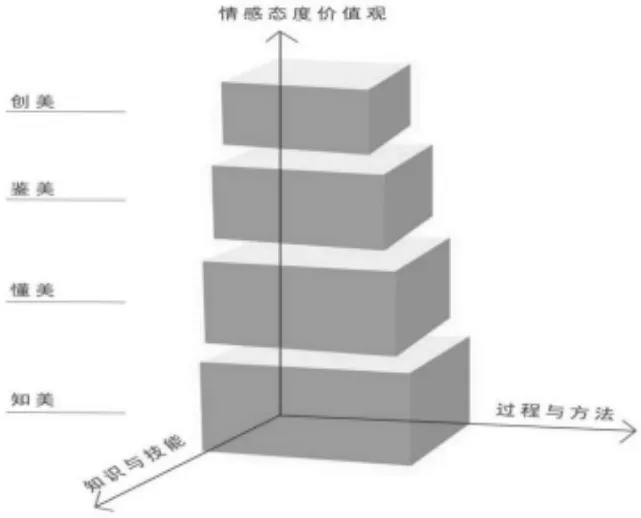

依据学生全面协调发展的需要,提出了“三维度、四层次”发展目标。三个维度是指“知识与技能”“过程与方法”“情感态度价值观”;依据学生审美能力的基本认识规律,四个层次指“感知与认识(知美)”“理解与体验(懂美)”“欣赏与评价(鉴美)”“拓展与创作(创美)”。

图1 课程总目标

(三)课程子目标

根据学生的认知规律,以威金斯的认知理论作为理论依据,设置了三个学段的学生理解维度:感知与认识、理解与体验、欣赏与评析、拓展与创作,又根据学生的年龄特点分别设置了不同目标。

(四)课程框架

学校构建了横向以中华优秀传统节日文化相关知识、能力、方法为基础,纵向为学生情感、态度、价值观的提升,以年段特征为基点的立体课程框架。

节日文化知识包括了节日起源、特点、习俗、形式、传说、艺术佳作等内容。审美力具体概括为感知、理解、赏析、创作能力。随着学段的提升,节日文化内容学习的深入和审美方法的掌握,学生审美力呈螺旋式发展和上升趋势。

(五)课程内容

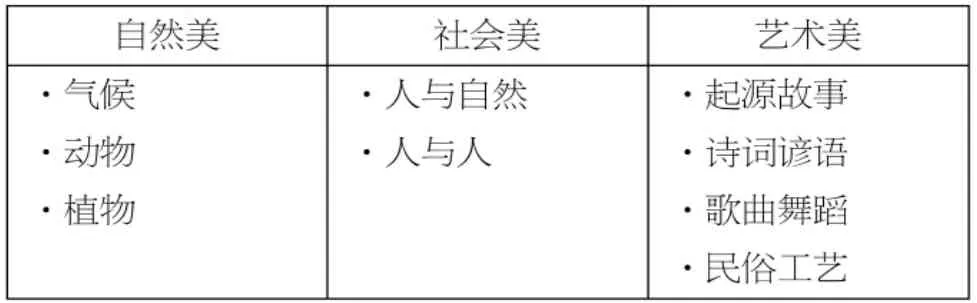

节日文化审美课程以节日文化为基本内容,包含自然美、社会美、艺术美三个维度的审美对象。依据以上思路,设计了相应的课程内容模块并编写《你好,中国节》读本。

表1 课程内容模块

二、“五育”融合、审美切入的传统节日文化课程实施

传统节日文化课程实施路径分为基础普适课程和自主拓展课程。

(一)基础普适课程

以校本读本为依托,强调促进学生基本素质的形成和发展,体现课程的最基本要求:知美、懂美。基础普适课程由春节、元宵节、清明节、端午节、乞巧节、中秋节、重阳节七大传统节日文化为内容,主要通过主题班会、午会来实施。

(二)自主拓展课程

在知美、懂美的基础上,我们设立了自主拓展课程,从而引导学生鉴美、创美。自主拓展课程由学科内拓展和跨学科综合实践两部分组成。

1.学科拓展

主要以学科老师的学科学习为主,课内课外结合进行拓展。如学生学习“中秋”,科学学科老师带领学生用科学的方法观察天气、天象。

2.综合实践

综合实践课程要超越单一的学科需要进行多个学科的知识创造与活动。它分为校内和校外两个实施路径。

(1)校内以三个路径为主:节日大课堂、节日小讲堂、节日小书虫。

①节日大课堂——跨学科整合

根据学生的兴趣和年龄特点以及本课程的整体构架,将一些有着内在联系的不同学科融合。

以“端午节”为例,体现了语文、科学、美术等多个学科的整合。科学课学习相关自然现象与科学常识;语文课通过“端午”“端午节”的基本知识,了解“端午”的起源及习俗故事;美术课欣赏“端午节”民俗画作,自主设计制作端午香包,进一步培养鉴美、创美的能力。

②节日小讲堂——微课:节日中的古诗词

以“节日中的古诗词”为主题,以中国七大传统节日为线索,学生进行前置性阅读,了解节日相关知识,自主撰写微课讲稿,进行班级试讲,由信息技术中心集中录制,利用每周四午会时间进行全校学习。

③节日小书虫——阅读

根据目录,学生自主阅读,集中诵读,对文本、文体、文化进行对比,总结提炼出该节日的主要特征,最后组织主题读书沙龙、阅读小报展览、情景剧表演等分享活动。

(2)校外以三个路径为主:节日小脚印、节日小作家、节日小课堂。

①节日小脚印——研学活动

以实践活动为主要形式,学生通过观察、收集、整合、策划、展示等多种活动方式,加深对校本课程知识的理解,建立书本知识和生活的联系。

②节日小作家——创编

面向每一个学生的个性发展,要求学生能对中国传统节日有自己独特的见解,进行有创意的表达。如古诗词中的传统节日”主题探究之旅。在实践探索过程中,逐渐形成了“寻—悟—吟—展—创”探究流程。

③节日小课堂——家庭活动

确立“先导—活动—分享”的实施模式,基于自编读本的教师先导课,建构以操作和运动为主的家庭亲子活动,以及形式多样的分享交流。

三、“五育”融合、审美切入的传统节日文化课程评价

(一)课程评价指标的确立

根据不同年段学生的差异,结合课程目标,我们从感知与认识、理解与体验、欣赏与评析、拓展与创作四个维度,制定总体的评价指标,确定具体的评价项目。

表2 课程评价指标

在总体评价指标下,根据课程实施的不同途径,我们又设置了相应的活动评价指标。

(二)评价方式的设计

注重多元化的评价方式。除了结果性评价,还关注过程性评价,及时跟踪学生在学习过程中的表现,采用调查报告、课堂观察、主题展示等形式进行评价。同时注重评价主体的多元化,有生生、师生自评、互评,以及家长、社区人士、专家参与评价等方式。

(三)评价结果的应用

评价结果除了“以评促课程建设”——促进课程开发者发现课程设置方面的不足外,更能对学生起到鼓励作用,促进他们反思,从而最终提升他们的认知、能力、情感。

随着“五育”融合、审美切入的传统节日文化课程的实施推进,学生对传统节日文化审美的广度和深度较之前更加完整和系统。传统节日文化的多样性,极大地丰富了学生在文学、艺术方面的积累。学生的学习方式由被动变主动,学生不断地产生创造性的思考,实现了全面而有个性的发展,同时也为学校未来教育改革提供了基础和方向。