基于“变易图式”理论的化学启蒙深度学习探索

2022-04-08陈懋

●陈懋

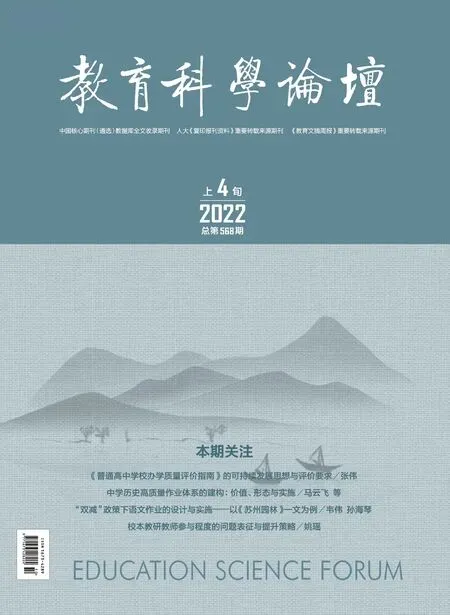

初中化学是化学基础教育的启蒙阶段,对刚接触化学的初中学生而言,许多化学概念和规律知识比较抽象,“宏观—符号—微观”三重表征比较难适应,对学习和理解造成一定的难度。“变易理论”是瑞典教育学者马飞龙等人在现象图式学基础上提出的一套学习理论,注重学生的经验,强调学习过程中让思维的某些方面同时保持“变”与“不变”,使其关键特征凸显出来并被学习者审辨到,即学习的关键是找出事物最显著的差别[1]16。变易图式理论包含四种变易图式:对比、类合、区分、融合。将变易图式恰当地运用于化学启蒙教学(如图1),可以帮助学生解决学习中的困惑,促进学生深度学习。下面结合化学启蒙教学实践,从变易理论的四个图式进行探讨与总结。

图1

一、优化变易的对照图式,引发深度学习

对照是为了获得对事物的经验,使用其他事物和它形成对比。对比有助于识别事物的关键特征,学生能直观地意识到事物之间的不同[1]16。利用变易对照图式,抓住主要特征创设真实情境,能帮助学生审辨到被忽视的变与不变。在化学启蒙教学中,教师创设真实的问题情境,引导学生进行对照,审辨到关键特征,既激发学生的学习兴趣,也引发学生参与深度学习。

例如,在二氧化碳的性质教学中,教师讲述:可乐、雪碧等饮料中都含有二氧化碳,但却叫碳酸饮料,为什么不叫二氧化碳饮料?打开瓶盖看到饮料冒泡,这些气体是溶解在水中的二氧化碳因气压减小而生成,还是因为二氧化碳与水反应生成碳酸,而碳酸分解生成二氧化碳? 教师往往忽视学生的这个前概念,产生认知上的困难。怎样帮助学生转化前概念,促进学生深度学习呢? 教学设计如下:

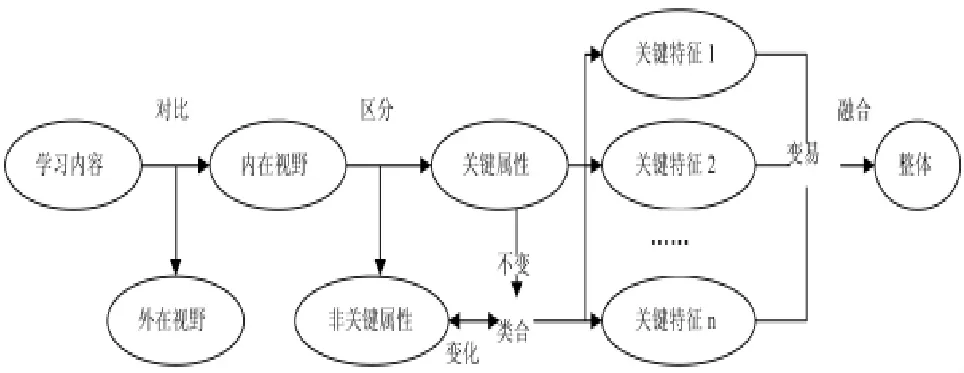

教师演示:在一个充满二氧化碳的软塑料瓶里,迅速倒入少量水,立即将瓶盖拧紧振荡,观察有什么现象? (如图2所示)

图2

思考与讨论:CO2溶于水的过程中,有没有发生化学变化呢? 如何检验?

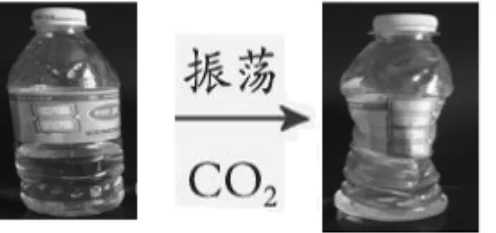

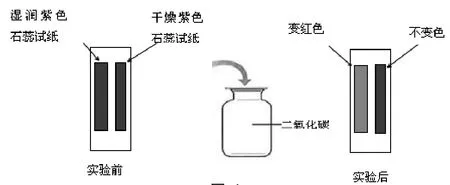

设计实验:取两支试管,分别加入少量蒸馏水及图2中变扁的瓶中液体。然后分别滴加少量紫色石蕊试液,观察两支试管中液体颜色的变化,如图3所示。

图3

质疑问难:二氧化碳能溶于水,通常1 体积水中能溶解1 体积的二氧化碳。那么,二氧化碳是酸性氧化物是否也能使紫色石蕊试液变成红色? 人感知客观现象的能力是有限的,懂科学的人并非只用眼睛看世界。我们需要有怀疑的态度,在行进的过程中暂时停下来想一想:是这样的吗? 我们有没有搞错? 课堂开始躁动,学生纷纷提出自己的猜想。

假设1:二氧化碳溶于水,但不与水反应,二氧化碳引起石蕊试液变色。

假设2:二氧化碳溶于水,与水反应,生成碳酸,碳酸使石蕊试液变色。

学生自选实验器材:水、石蕊试液浸泡过的干花、石蕊试纸、二氧化碳等。设计一个实验证明是二氧化碳还是二氧化碳与水反应生成的碳酸使石蕊变红,实验方案如图4所示。通过三个对照图式,学生知道水与二氧化碳发生了化学反应。这样步步为营的课堂教学自然能激发其学习兴趣,提高接受新事物的速度,对概念的理解更为透彻,引发其深度学习。

图4

本案例中,教师运用变易对照图式凸显关键特征,也让学生设计对照图式,使教师预设的内容转化为学生体验到的教学内容,帮助解决学习中的困惑,在证据推理中引发其深度学习。

二、优化变易的类合图式,推进深度学习

类合指的是如果不同的事物或情况都出现某种类似或相同的特征(即不变的部分),那么这一特征便会成为所观察事物的一个具有普遍性的维度,这个具有普遍性维度的概念就会从其他无关的特征中被审辨出来,成为这几类事物的共同特征[2]124。变易理论关注对学习内容的关键属性的审辨。在化学启蒙教学时,教师采用类合图式教学,引导学生类合找出化学概念的关键特征,使概念学习由难变易,推进深度学习的发生。

例如,酸的概念教学中,许多学生认为含有氢离子的物质就是酸,有酸味的就是酸。为了让学生便于理解,教师讲述:食醋是一种酸溶液,它有酸味,具有酸性。接着展示(图5)柑橘、猕猴桃、葡萄等,也都含有酸味,具有一定的酸性,学生开始咽口水。

“好莱坞”如今往往指的是美国先进的影视音乐工业,在品牌运营上更为成熟、高效。电影工业化的最终目的是打造全产业生态链,而好莱坞拥有高技术人才、调节资本与产品质量的良性循环、建立专业化影视基地和建立国际高水准的摄影棚等方面,展现了如何打造国际品牌。

图5

教师设问:醋、胃液、柠檬、柑橘等是不同的物质,为什么都呈酸性? 学生认为,这些物质中都有酸味,所以呈酸性。教师提示,我们认识物质的性质是从它的组成入手,科学家研究证明,这些溶液会呈酸性是由于其中含有一类特殊的物质——酸,食醋里含有醋酸,人的胃液里含有盐酸,柠檬、柑橘等水果中含有柠檬酸。

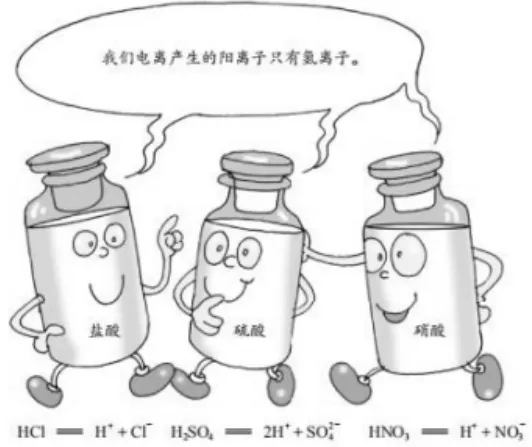

教师设问:盐酸、硫酸和硝酸等也都是酸,HC1,H2SO4和HNO3的电离方程式如图6所示,这三种酸电离的产物有什么相同点?还有什么不同点?学生讨论后得出,这些酸在水中电离时,生成的阳离子都是相同的一种粒子,这种粒子就是氢离子(H+),电离产生的阴离子不同。

图6

教师设问:酸电离都能产生氢离子,能电离出H+的化合物就一定是酸吗?NaHSO4是不是酸? 学生认为NaHSO4不是酸。因为NaHSO4电离产生的阳离子除氢离子外,还有钠离子。教师追问:酸电离有什么共同特征? 如何从电离角度给酸下一个操作性定义? 学生通过类合,归纳这些正反事例中的变与不变,从而概括出酸的定义:电离生成的阳离子全部是氢离子。

本案例中,教师结合学生已经掌握的知识,为新知识提供证据,引导学生从不同视角,通过不同方法推理,分析其中的变与不变,归纳出在变化中保持稳定的部分,把握事物的共同特征,推进深度学习。

三、优化变易的区分图式,深化深度学习

区分与类合相反,区分是指让学生关注变的方面,从整体中把握事物的关键属性和关键特征,从而加深学生对事物的深刻认识[1]17。在化学启蒙学习中,针对学生的迷思概念,教师引导学生利用变易理论的区分图式找到相关化学概念的差别,再进行主动建构,如酸、碱和盐的区分,单质和化合物的区分,化合反应和分解反应的区分等,可以深化学生的深度学习。

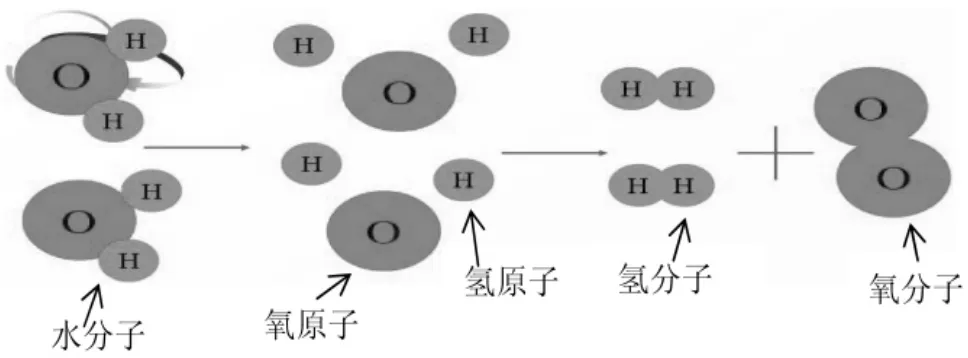

例如,在物质的构成教学中,分子和原子都是构成物质的微粒,属于微观层面,它们有许多相同之处,但又有本质的区别。在教学中,笔者引导学生观察电解水的模型(如图7),认识分子和原子,教师设问:水、氧气、氢气由什么构成? 水分子由什么构成?学生讨论得出,水由水分子构成,氧气由氧分子构成,氢气由氢分子构成。水分子由氢原子和氧原子构成。教师设问:从微观结构看,水通直流电,水分子如何变化? 学生看着模型认为,水通直流电,水分子分解成氢原子和氧原子,氢原子和氧原子不再分解,氢原子和氢原子结合形成氢分子,氧原子和氧原子结合形成氧分子,水分子变成了氢分子和氧分子,原子是化学变化中最小的微粒,在化学变化中,分子可以再分。

图7

教师设问:从微观角度分析,为什么氢气、氧气与水的化学性质不同? 学生认为,电解水过程中,水分子变成了氢分子和氧分子,分子的种类发生了改变,它们不再保持水的化学性质。可见,在由分子构成的物质中,分子是保持物质化学性质的最小粒子。

教师设问:分子和原子之间有什么联系和区别?学生认为,分子与原子的区别为:分子是保持物质化学性质的最小粒子,原子是化学变化中的最小粒子;联系为:(1)在化学变化中,分子可以分解成原子,原子可以重新组合新的分子。(2)化学反应前后分子种类改变,原子种类不变。学生通过对原子和分子的关键特征进行分析,找到知识之间的差别再进行区分,学生就容易掌握,走出理解上的误区。

四、优化变易的融合图式,实现深度学习

融合是指“当学习者需要同时理解事物的几个关键特征时,那么他们就应该同时经历到这几个关键特征的变化”。通过变易的融合图式,学生能够意识到“变化的这几个方面之间的关系,以及这些方面与作为整体的学习内容之间的关系”[1]18。在化学启蒙学习中,许多知识的应用综合性强,教师引导学生利用融合图式,在真实情境中辨析几个关键特征之间的关系,以及关键特征与整体之间的关系,可以落实真正深度学习。

例如,在盐的性质教学中,物质鉴别是综合性较强的内容,要求学生能够对所涉及的物质相关知识熟练掌握,只有同时体验到物质性质的差异和物质鉴别方法上同步变易,才能获得物质鉴别的整体认识。

教师设问: 小红在厨房中发现两个装白色固体无标签的瓶子,一瓶是食盐,一瓶是纯碱。你能帮助小红对它进行鉴别吗?为了解决问题,首先我们可以把任务分解为几个简单的小任务:(1)食盐和纯碱的性质;(2)食盐和纯碱的性质对比;(3)食盐和纯碱的鉴别。

学生先学习食盐和纯碱的性质,包含化学式以及组成,食盐的化学式是NaCl,根据化学式学生知道食盐中含有钠离子和氯离子,纯碱的化学式是Na2CO3,根据化学式,纯碱中含有钠离子和碳酸根离子,教师将食盐和纯碱固体配成溶液,将适量溶液倒入试管,分别滴入硝酸银和稀硝酸,学生发现食盐溶液能和硝酸银反应,生成白色沉淀,白色沉淀不溶于稀硝酸;再分别取适量溶液于试管,分别滴入酚酞,学生发现纯碱溶液变红色,说明纯碱溶液呈碱性,而食盐溶液颜色不变,溶液呈中性;最后,分别取适量溶液于试管,分别滴入稀盐酸,学生观察到食盐溶液无现象,而纯碱溶液出现气泡,说明食盐与盐酸不反应,纯碱与稀盐酸反应产生气体。

教师引导学生对食盐、纯碱的性质和组成进行比较,食盐和纯碱中都有钠离子,食盐中有氯离子,纯碱中有碳酸根离子;食盐溶液呈中性,纯碱溶液呈碱性;食盐溶液能和硝酸银反应生成不溶于稀硝酸的白色沉淀;食盐不能与稀盐酸反应,而纯碱能与稀盐酸反应,生成能使澄清石灰水变浑浊的气体。

最后学生分小组提出鉴别的方案:分别取少量固体于试管,滴加适量蒸馏水配成溶液,用石蕊、酚酞试剂测定其水溶液的酸碱性,滴入酚酞溶液,呈红色的是纯碱,无颜色变化的是食盐;用PH 试纸测定其水溶液的酸碱度,PH 等于7 的是食盐,大于7 的是纯碱;滴加稀盐酸,观察是否有气泡,产生气泡的是纯碱,不产生气泡的是食盐;滴加澄清石灰水,观察是否有沉淀,有白色沉淀生成的是纯碱,没有现象的是食盐;甚至还有学生提出,厨房的食品添加剂可以品尝,有咸味的是食盐,无咸味的是纯碱;纯碱溶液呈碱性,其水溶液可以作为洗涤剂,具有滑腻感。

本案例中,教师基于学生的认知,根据变易图式理论,按照“分离—对比—融合”的变易策略,引导学生审辨出物质鉴别的关键属性,让学生体验到化学在身边,促进了学生深度学习的真正发生。

五、结语

我们要让学生学到某种东西,必须审辨到即将被学习到的内容,这就意味着学生要辨识到学习内容的关键特征。教师在课堂上要做的,就是帮助学生审辨到被忽视的或者未被注意到的关键特征(即学习内容关注的重点),把“变易”带入到他们认为理所当然的地方[2]122。因此,在确定学习内容时,教师要审视和分析课程和教材对化学知识结构的要求,然后根据学生的认知逻辑确定课堂的重点和难点。在设计和实施课堂教学时,使用适宜的变易图式,抓准学习内容的关键属性、属性之间的关系和属性与整节内容之间的关系,帮助学生在理解的基础上能够批判性地学习新的知识和方法,实现真正的深度学习。