抗核抗体荧光模型作用机制与抗ENA谱相关性对自身免疫性疾病的相关价值研究

2022-04-08张优明孔凡静

张优明 王 丹 石 琳 孔凡静

(齐齐哈尔市中医医院 黑龙江 齐齐哈尔 161000)

1 资料与方法

1.1 一般资料

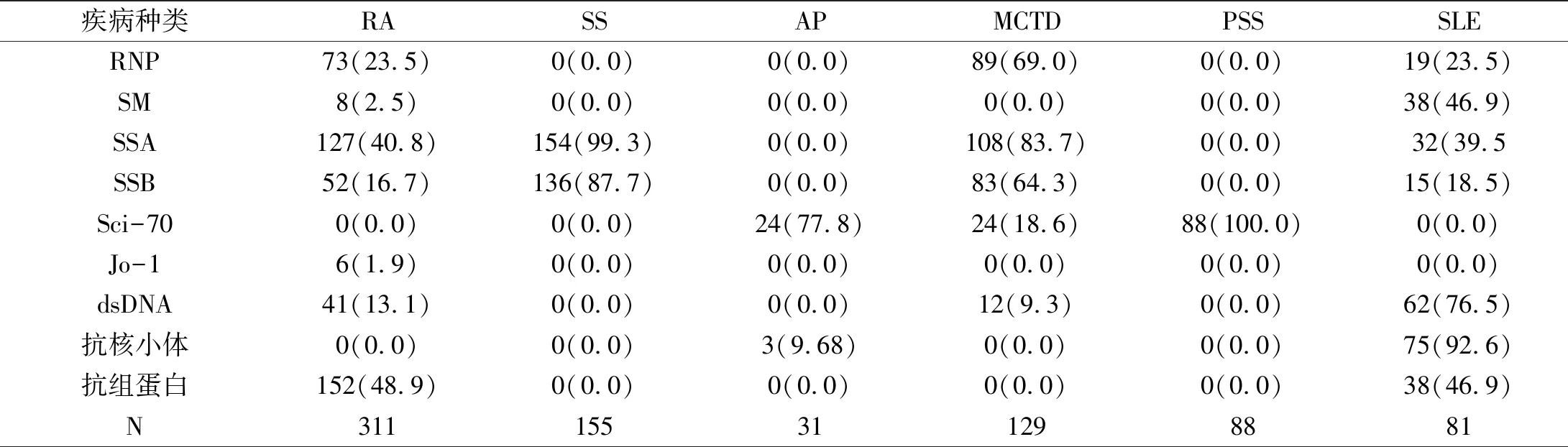

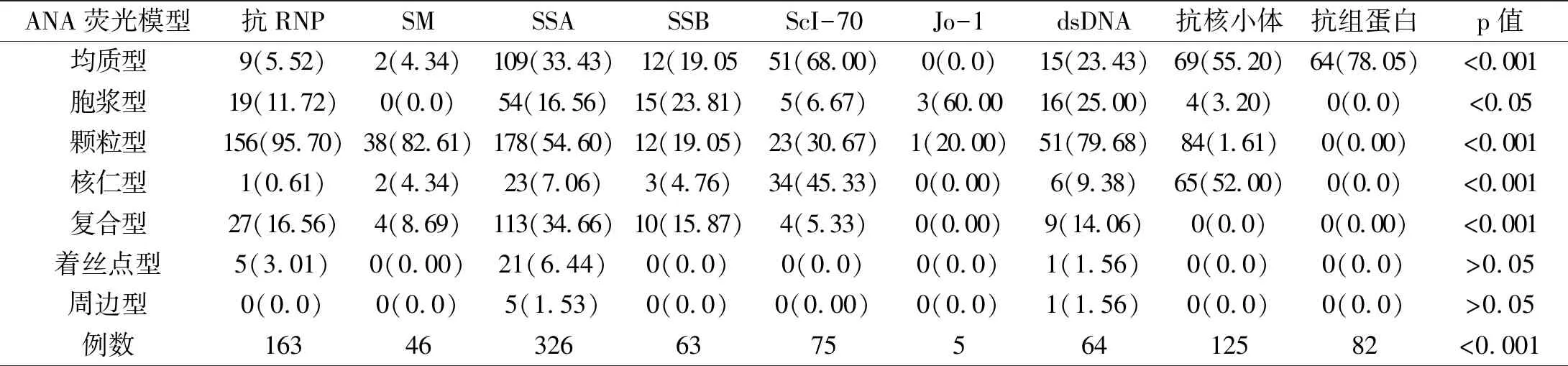

选取我院近两年间在风湿免疫科收治的795例自身免疫性疾病患者,对每一病例进行统计分析分类计算,其中包括类风湿性关节炎(RA)患者311例,干燥综合(SS)患者155例,过敏性紫癜(AP)患者31例,混合结缔组织病(MCTD)患者129例,硬皮病(PSS)患者88例,系统性红斑狼疮(SLE)患者81例,对每种自身免疫抗体阳性患者进行统计分析,计算出现频率,列表统计如下图表1,然后再对每种阳性抗体的荧光模型表现形式进行统计处理,列表如下图表2

表1 795例AID患者对应自身抗体结果比较

表2 特异性自身抗体与荧光模型的结果关系(%)

1.2 方法:所有自身免疫性疾病病例患者,均于次日清晨无用药情况下空腹采集静脉血3ml,于3500转/分,十分钟离心处理,分离出血清备用。抗核抗体荧光模型采用间接免疫荧光法,以Hep-2细胞和鼠肝作为抗原,固定于载玻片上,与受检者血清反应。血清中抗体与抗原结合后,再加入FITC标记的抗人免疫球蛋白,在荧光显微镜下观察荧光模型表现型。抗核抗体(ANA)抗体阳性以>1:100为准,有一定荧光但不确定模型时可判定为可疑。对阳性样本将血清稀释一定倍数,确定最终抗体滴度。抗核提取物抗体(ENA)谱采用欧蒙实验诊断股份有限公司提供的抗核抗体谱(IgG)检测试剂盒进行检测. 血清用三羟甲基氨基甲烷样品缓冲液1:101稀释后,放置摇床混匀30分钟,洗涤3次,洗液按1:9比例进行配置,加酶结合物150微升加1350微升样品缓冲液混匀30分钟,洗涤3次后,加底物液1500微升轻微晃动孵育10分钟,最后用蒸馏水洗涤3次,干燥后与试剂对应型号标准膜条读取膜条检测结果。最后所有数据均采用Graph Pad Prism 5软件进行统计学分析,计数资料应用数值和百分数表示,计量资料数据用x ± s表示,采用两组独立样本的t检验,概率值* P < 0.05表示差异有显著性统计学意义

1.3 结果 在RA疾病中SSA占40.8%抗RNP占23.0%抗组蛋白占48.9%,SSB抗体占16.7%荧光模型主要存在于核均质型和颗粒型,核均质型Hep-2细胞核质呈均质着色细胞染色体荧光强度增强,颗粒型主要与U1RNP,抗SSA, 抗SSB和抗Sm抗体有关, 分为粗颗粒型荧光和细颗粒型荧光, 粗颗粒荧光染色呈粗颗粒有时伴有细小核点, 核仁染色呈阴性, 细胞浓缩染色体阴性。 细胞核质着色呈细颗粒型荧光, 核仁呈阴性表现, 染色体周围可见细颗粒荧光, 染色体区域呈阴性;在SS疾病中SSA抗体占99.3%SSB抗体占87.7%,荧光模型SSA54.6%SSB19.1%存在颗粒型荧光中,SSA33.4%SSB19.1%存在均质型荧光;在AP疾病中主要是ScI-70占77.8%抗核小体占9.68%对应荧光模型均质型占68%核仁型占45.3%,核仁型Hep-2细胞核仁为荧光加强的均质荧光模型;在MCTD疾病中SSA占83.7%RNP占69.0%,SSB占64.3%,ScI-70占18.6对应荧光模型为颗粒型54.6%,97.5%,19.1%,30.6%胞浆型16.56%11.7%23.8%6.67%均质型33.4%5.52519.0%68.0%;在PSS疾病中抗ScI-70抗体阳性,荧光模型主要存在均质型中;在SLE疾病中抗核小体占92.6%,dsDNA占76.5%SM和组蛋白各占46.9%SSA占39.5%RNP占23.5%荧光模型分别为均质型,胞浆型,颗粒型所占比例各不相同。

1.4 讨论 抗核抗体(ANA)免疫荧光抗体检测阳性见于各种自身免疫性疾病患者,临床上ANA荧光检测是一项重要的筛查实验,滴度增高提示自身免疫性疾病的可能性,荧光模型分类较为复杂分为核仁型,核均质型,核膜型,着丝点型,周边型,肌动蛋白型等,由于自身抗体的不同可以表现为不同的荧光模型。如在类风湿性关节炎患者中抗SSA,RNP,SSB,组蛋白,daDNA抗体均可表现不同程度阳性反应,主要表现在颗粒型荧光中;在SS自身免疫性疾病中主要呈现SSA和SSB抗体阳性,主要表现在颗粒型和核仁型荧光核型中;在AP自身免疫性疾病中抗ScI-70抗体表现为阳性,荧光模型表现为均质型和核仁型;在SLE自身免疫性疾病中抗RNP抗体,SSA抗体,SSB抗体,抗dsDNA抗体,抗SM抗体均可表现出较高的阳性率,模型主要表现为颗粒型和均质型;系统性硬皮病中也表现出抗ScI-70抗体阳性,存在均质型荧光和核仁型荧光阳性率较高。每种自身免疫性疾病中都会检测到单种或两种及以上自身抗体,对疾病诊断带来一定困扰。自身免疫性疾病(autoimmune diseases,AID)是自身免疫应答过强或持续时间过长,以致造成自身组织细胞损伤,并引起相应的临床症状和体征,其临床表现多样,发病机制较为复杂,有明显的遗传倾向,且女性发病率高于男性,易反复发作等基本特征。通过血清或淋巴细胞可被动转移疾病,应用自身抗原或自身抗体可复制出具有相似病理变化的动物模型,用于临床分析疾病。其诱发因素主要有物理因素如冷,热,电离辐射等,药物影响或生物学因素细菌,病毒等均可以改变自身抗原的性质。自身免疫性疾病患者根据自身抗原分布和发病原因的特点分为器官特异性自身免疫病如格雷夫斯病(Graves disease)和系统性自身免疫性疾病如系统性红斑狼疮(SLE)。本文主要研究系统性自身免疫病,不同自身免疫性疾病其发病和组织损伤的机制各异,如类风湿关节炎主要表现为关节炎症,主要抗原为变性IgG;系统性红斑狼疮表现为肾小球肾炎,血管炎,关节炎,血细胞减少等,主要抗原为DNA,核蛋白,血细胞膜抗原;干燥综合征主要病损特征为唾液腺和泪腺上皮细胞炎症,表现唾液腺,泪腺等腺体细胞自身抗原。自身抗原一般为多器官组织的共有成分如细胞核,线粒体等,表现出各种临床症状和体征。目前,临床上对自身免疫性疾病患者的治疗多限于缓解患者的临床症状,但其具体的发病机制有待继续研究。由于其病因复杂临床表现多样化,加上潜伏期长,患者生活质量严重降低等特点,所以对于疾病的早期诊断非常重要。本研究发现荧光模型与自身抗体联合检测,对疾病的确立更具有诊断价值。因此,本实验通过比较不同自身抗体在各自荧光核型中的分布情况,研究抗核抗体荧光核型及自身抗体检测,对自身免疫性疾病发生和发展的作用和具体机制的相关性。为自身免疫性疾病诊断提供相应依据,为临床治疗自身免疫性疾病提供充足的理论知识[2]。

通过以上荧光模型和自身抗体统计数据可以看出,荧光模型对自身免疫性疾病的确诊具有一定的提示作用,但仅根据荧光模型特点来推断抗体的特异性还不够确切,需要借助自身抗体和荧光模型综合分析,通过联合检测抗核提取物抗体(ENA)和抗核抗体荧光模型,可以更准确对自身免疫性疾病进行定位分析。自身抗体的检测可作为自身免疫性疾病分类的重要参考指标。随着医学免疫学技术的迅猛发展,抗核抗体荧光模型研究沿着精准医学方向不断迈进,为疾病带来更加精密的数据。通过研究证实抗核抗体荧光核型与自身抗体联合检测,可提高对自身免疫性疾病诊断的敏感性和特异性,为疾病的早期诊断提供重要参考价值,为临床对于自身免疫性疾病的治疗提供新的依据,减少患者的痛苦,为临床治疗缩短了疗程,减轻患者的负担,缩短治疗周期。