玉米/大豆间作体系中供磷水平对玉米磷吸收及根系生长的影响

2022-04-08覃潇敏潘浩男肖靖秀

覃潇敏,潘浩男,肖靖秀,汤 利,郑 毅,3*

(1.云南农业大学植物保护学院,云南 昆明 650201;2.云南农业大学资源与环境学院,云南 昆明 650201;3.云南开放大学,云南 昆明 650599)

磷是植物必需的第二大营养元素,在植物生长发育、产量品质等方面发挥着不可替代的重要作用[1-2]。磷在土壤中具有移动性差、极易被固定等特征,95%以上以非有效态磷积存于土壤中,故在大多数土壤中磷的生物有效性很低[3]。由于磷在土壤中的扩散速率很小,作物对土壤磷的有效性很大程度上通过作物根系形态、质子的释放及根系分泌物等来提高土壤中磷的有效性,以适应低磷的土壤环境[4-6]。

有研究证实,禾本科与豆科间套作体系主要通过根系分泌更多有机酸及质子、根系形态改变以及根际磷酸酶活性增强等方式来提高土壤磷素的有效性,从而促进两作物的磷营养[7-8]。在玉米与蚕豆间作体系中,间作种植通过蚕豆分泌的质子和有机酸活化了土壤中的难溶性磷,促进了低磷土壤上玉米的磷养分吸收[9];在小麦与大豆间作体系中,间作提高了作物根系酸性磷酸酶活性,促进了土壤中有机磷的转化,有利于低磷土壤上作物磷的吸收与利用[10]。小麦与蚕豆间作主要通过增加小麦的根系长度、显著降低小麦根系平均直径来促进低磷条件下小麦对磷营养的吸收[11]。可见,根系分泌物、质子的释放及根系形态的差异互补是禾本科与豆科间作群体磷养分高效吸收的主要机制。

玉米和大豆间作是我国云南省乃至西南地区一种典型的种植方式,具有养分高效、控病增产等优势[12-14]。我们前期的研究工作已证实,在玉米与大豆间作体系中,根系的交互作用能够促进玉米根系分泌有机酸,并提高玉米对磷的吸收[15-16]。然而,在不同供磷水平下,玉米与大豆间作中玉米根系形态变化及其对磷吸收影响的系统报道还较为少见。因此,本文以玉米与大豆间作体系为研究对象,通过盆栽试验探讨不同供磷水平下玉米与大豆间作体系中玉米根系形态的变化及其与磷吸收的相互关系,旨在为该间作种植体系的养分高效、合理施肥的可持续生产提供重要的科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点盆栽试验于2019 年5 月在云南农业大学资源

与环境学院的格林温室大棚中进行。

1.2 试验材料

供试土壤:试验所用的土壤采自云南省昆明市官渡区小哨村云南农业职业技术学院后山试验田,为低磷红壤,其基本理化性状:全磷0.51 g/kg,碱解氮30.87 mg/kg,有效磷5.77 mg/kg,速效钾135.44 mg/kg,有机质7.58 g/kg,pH 5.61。

供试作物品种:玉米品种是云瑞-88(Zea mays L. Yunrui-88);大豆选用品种为滇豆7 号[Glycine max(Linn.)Merr. Diandou-7],均由云南农业科学院粮食作物研究所提供。

供试肥料:尿素(N 46%)、普通过磷酸钙(P2O514%)、硫酸钾(K2O 50%)。

栽培盆:试验塑料盆的规格为高230 mm×底部直径190 mm,每盆装土10 kg。

1.3 试验设计

盆栽试验设玉米单作(MM)和玉米/大豆间作(IM)2 种种植模式,其中单作处理每盆种植4 株玉米,玉米/大豆间作处理按照1∶1 的比例种植(每盆2 株玉米和2 株大豆);每个种植模式设4 个施磷水平:不施磷(P0,P2O50 mg/kg)、低磷水平(P50,P2O550 mg/kg)、常规磷水平(P100,P2O5100 mg/kg)、高磷水平(P150,P2O5150 mg/kg),试验共8 个处理,每个处理3 个重复,花盆随机排列。氮钾肥用量均按照纯养分计算,N 为150 mg/kg,K2O 为150 mg/kg。

玉米氮肥分2 次施用,50%作为基肥,剩余的50%在玉米的拔节期进行追施;磷肥和钾肥作为基肥一次性直接拌土施入。在整个生育期中,定期按需淋水及人工除草,不喷施杀菌剂和杀虫剂,并定期调换花盆的位置。

1.4 样品采集

于玉米大喇叭口期进行采样,首先沿着玉米基部将地上部与地下部剪断,然后将地上部植株分为茎、叶两部分,分别用水冲洗干净。植株地上部样品(叶、茎)置于105℃烘箱杀青30 min,调至75℃烘干至恒重,分别称其干重计算生物量。植株样品粉碎,过1 mm 筛,待测植株全磷含量。将整盆土壤转移出来,轻轻地将根系从土壤中取出,抖掉松散的土壤,并过2 mm 筛以确保根系尽可能收集完全,用自来水清洗干净,放置于-20℃冰箱保鲜,用于根系形态特征分析。根系分析结束后,将根系烘干至恒重,用于全磷含量的测定。

1.5 测定项目和方法

玉米根系经数字化扫描仪(Epson Expression1600 pro. Model EU-35. Japan)扫描后得到分辨率为720 dpi 的图片,并运用根系分析系统WinRHIZO(version 4.0b,Rengent Instruments Inc.,Canada)对根长、根体积、根表面积、平均根系直径以及根尖数等指标进行定量化分析。植株样品采用H2SO4-H2O2消煮,钒钼黄比色法测定[17]。

1.6 数据统计分析

利用Excel 2010 对数据进行初步处理、绘制柱状图。采用SPSS 20.0 进行单因素方差分析和显著性检验(LSD 法,α=0.05)、双因素方差分析和多重比较分析。采用SPSS 20.0 对植株磷素吸收量与根系形态参数进行相关性分析、通径分析及多元线性逐步回归分析,分析根系形态参数(x)对植株吸磷量(y)的贡献。

2 结果与分析

2.1 不同磷水平及间作栽培对玉米生物量的影响

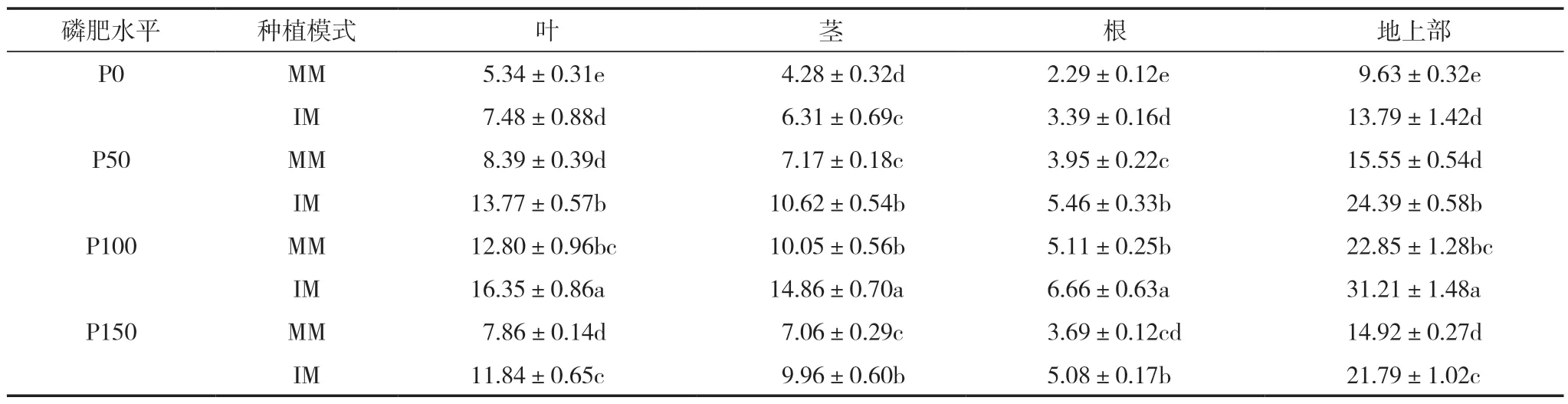

大喇叭口期玉米植株生物量结果显示(表1),玉米与大豆间作种植对玉米植株生物量具有显著的促进作用。在P0、P50、P100 和P150 水平下,间作玉米地上部干物质重比单作玉米分别显著提高了43.20%、56.85%、36.59%和46.05%,在P50 水平下间作增幅最大;其中间作玉米叶片干物质重分别显著增加了40.07%、64.12%、27.73%和50.64%,间作玉米茎部干物质重分别显著增加了47.43%、48.12%、47.86%和41.08%。同样,间作玉米根系干物质重分别显著提高了48.03%、38.23%、30.33%和37.67%,在P0 水平间作效应较明显。可见,玉米与大豆间作种植显著促进了玉米的生长,有利于玉米的干物质累积。

磷肥施用明显促进了玉米的生长,提高了玉米植株干物质的积累。玉米植株生物量随着磷肥用量的递增呈现先增加后降低的趋势,均在P100 水平达到最大值。与P0 处理相比,P100-MM和P100-IM 处理的玉米地上部生物量分别显著增加137.28%和126.32%,根系干物质重分别显著增加123.14%和94.46%。此外,P50-IM 处理的玉米植株生物量及根系干物质重均高于P100-MM处理,但是差异不显著。可见,在玉米与大豆间作体系中,低磷施肥处理没有影响玉米的正常生长。

表1 不同磷水平对间作玉米干物质量的影响 (g/株)

2.2 不同磷水平对间作玉米磷吸收的影响

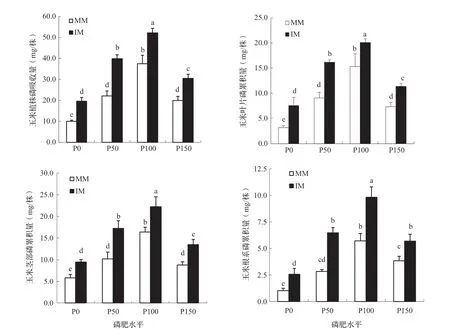

从图1 中可以看出,玉米与大豆间作显著促进了玉米植株对磷的吸收。与单作玉米相比,P0、P50、P100 和P150 水平的间作玉米植株磷素吸收量分别显著提高96.10%、80.30%、39.34%和53.29%,间作优势在P0 水平较为明显。其中,间作玉米叶片磷素累积量分别显著提高了139.56%、78.11%、31.07%和55.68%,间作玉米茎部磷素累积量分别显著提高了62.65%、69.19%、35.78%和53.36%,间作玉米根系磷素累积量分别显著提高了151.96%、127.82%、71.98%和48.56%。 可 见, 在P0 与P50 处理下,间作促进玉米磷吸收的效应比较明显。

图1 不同磷水平对间作玉米磷素吸收量的影响

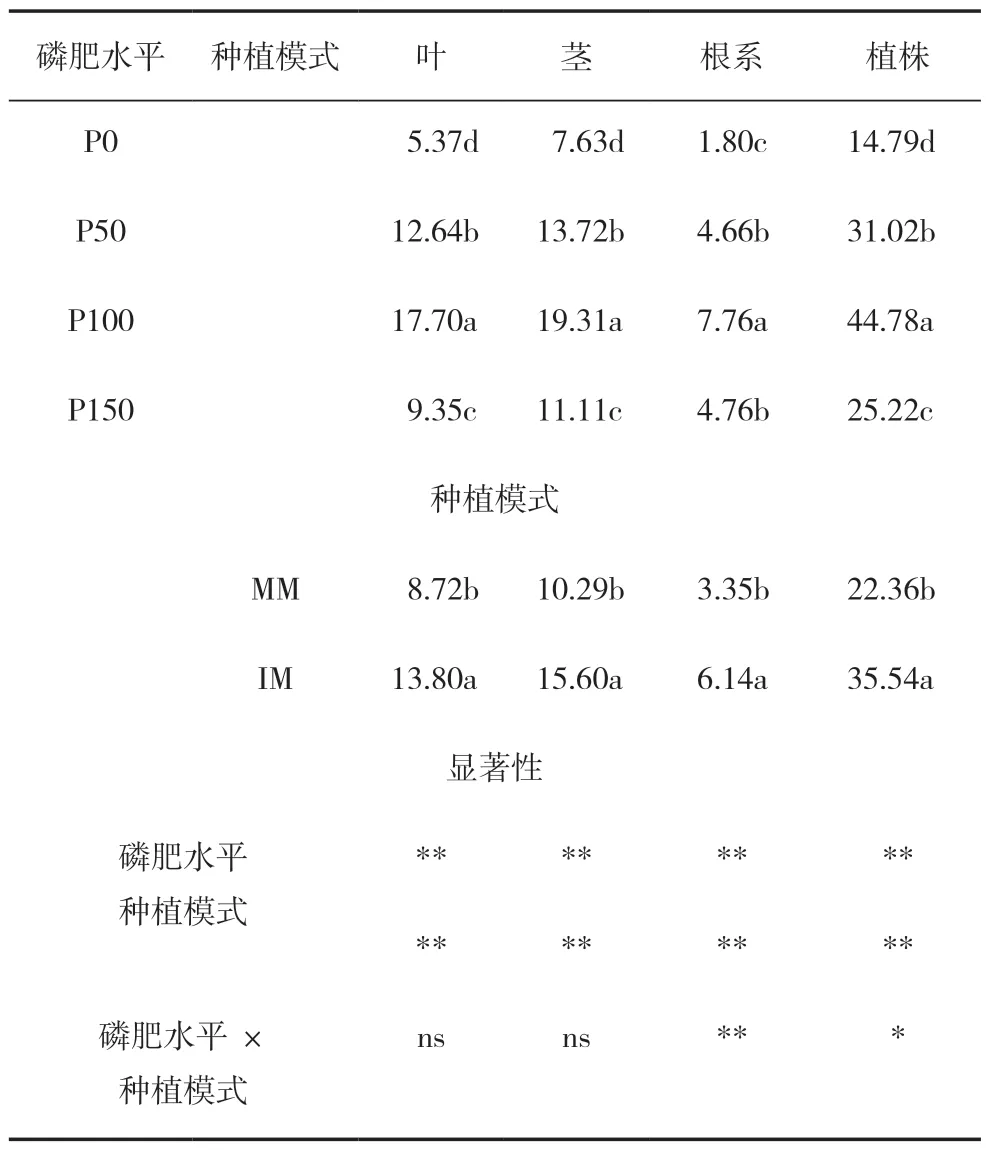

从表2 可以看出,玉米植株磷素吸收量均随着供磷水平的递增表现出先增加后逐渐降低的趋势,P100 处理磷素吸收量最大,是P0 处理的3.03 倍,差异达到显著水平。其中,叶、茎和根的磷素吸收量分别是P0 处理的3.30、2.53 和4.31 倍。同时,种植模式和磷肥施用量对玉米植株磷素吸收量的增加具有显著的交互作用。

表2 不同磷水平两种种植模式玉米磷累积量方差分析

2.3 不同磷水平对间作玉米根系形态变化的影响

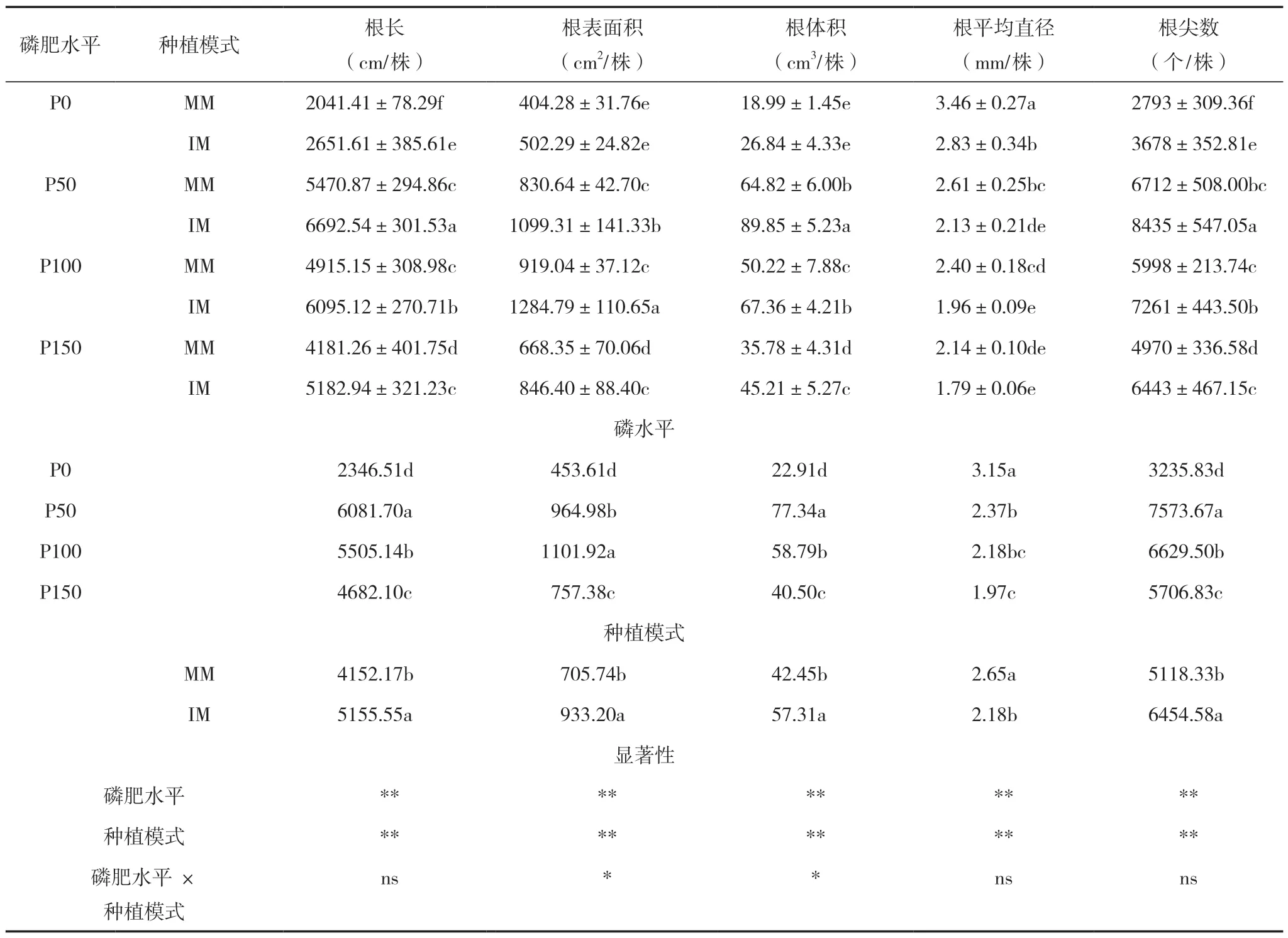

玉米与大豆间作种植显著改变了玉米的根系形态特征。如表3 所示,与单作玉米相比,P0、P50、P100、P150 处理下间作玉米根长、根尖数分别明显增 加29.89%、22.33%、24.01%、23.96%和31.67%、25.67%、21.06%、29.64%。P50、P100、P150 处 理 下间作玉米的根表面积与根体积较单作玉米分别显著增 加32.34%、39.80%、36.64%和38.61%、34.13%、26.36%。但是,P0、P50、P100 处理下间作玉米的根平均直径则分别显著降低18.21%、18.39%、18.33%。

施磷同样显著影响着玉米根系形态的变化。玉米根长、根表面积、根体积以及根尖数均随着供磷水平的增加呈现先升高后减小的变化趋势。其中P50 处理的玉米根长、根体积和根尖数为最大值,分别显著高于P0 处理159.89%、237.58%和134.06%;根表面积为P100 处理最大,显著高于P0 处理142.92%;而根系平均直径则呈下降趋势。此外,间作种植和磷肥施用水平对玉米根系表面积与根体积的增加具有显著的交互作用。

表3 不同磷水平对间作玉米根系形态变化的影响

2.4 玉米磷吸收量与根系形态的关系分析

为了探讨玉米根形态各参数与磷吸收的相关关系,将根长、根表面积、根体积、根平均直径、根尖数、根干重与玉米植株磷吸收量之间进行相关性分析。从表4 可以看出,玉米植株磷吸收量与根长、根表面积、根体积与根尖数存在着极显著正相关关系,系数为0.704 ~0.963;而与根平均直径呈极显著的负相关关系(-0.671),说明根系形态参数是影响玉米植株磷素吸收的重要因子。

表4 玉米磷素吸收与根系形态特征的相关系数和通径系数

为进一步解根系各形态参数对玉米植株磷吸收的贡献,进行了根系形态与磷吸收量的通径分析,结果见表4。根系形态各参数对玉米磷吸收的直接贡献顺序为:根干重>根表面积>根长>根尖数>根平均直径>根体积。根干重(直接通径系数0.933)主要是通过正向的直接效应对玉米磷吸收起作用的,根干重自身的直接效应非常明显。根表面积、根尖数和根平均直径对玉米磷吸收的直接通径系数分别是0.302、0.200 和0.196,它们对玉米磷吸收的贡献,既有自身直接作用的影响,也有通过其他因子的间接效应;而根平均直径与玉米磷吸收的显著负相关性主要来自根平均直径通过根干重、根表面积和根尖数等根系形态因子产生的负向间接效应。根长和根体积对玉米磷吸收的直接通径系数分别是-0.233 和-0.079,对玉米磷吸收具有负向的直接效应,但通过根干重、根表面积及根尖数等根系形态对玉米磷吸收有较大的正向间接效应,因此它们与植株磷吸收的极显著正相关关系主要是由于间接效应。

为了验证通径分析的结果,再将根长(x1)、根表面积(x2)、根体积(x3)、根平均直径(x4)、根尖数(x5)及根干重(x6)与植株磷吸收量(y)进行逐步回归分析。结果显示,根系形态参数与玉米磷吸收之间表现出良好的相关关系(R2=0.978、P<0.01),表明由多元线性回归分析建立的根形态参数与玉米磷吸收关系的模型拟合度较高,回归方程如下:y=0.011x2+5.158x4+8.977x6-32.425。进一步说明,根干重、根表面积以及根平均直径对玉米磷吸收的影响最大。

3 讨论

本研究中,在有效磷含量偏低的红壤上,玉米磷吸收量同时受间作种植与施磷量的影响。与玉米单作相比,间作种植显著提高了玉米磷素吸收量,这与张梦瑶等[18]在小麦与蚕豆间作试验中的研究结果一致,说明玉米与大豆间作可以显著促进玉米对磷的吸收。此外,本试验条件下,由于间作种植和施磷水平对间作体系玉米生物量以及磷吸收量的增加具有显著的交互作用。在盆栽常规施肥量的基础上减磷1/2,P50-IM 的玉米生物量以及磷吸收量与P100-MM 相比并未降低,反而有增加的趋势,这与张梦瑶等[18]、王宇蕴等[11]在小麦与蚕豆间作体系得到的研究结果相一致。但是,具体的磷肥施用量还需要结合田间试验进一步进行量减研究。

研究表明,根系形态可塑性变化对植物获取与吸收土壤中的磷素起着重要作用,其中根长、根表面积、根体积及平均根系直径都是影响根系获取土壤磷素的重要因素[19-21]。大量研究表明,作物合理间作可以充分利用种间根系生态位的差异,降低物种间的竞争作用,提高群体获取土壤养分资源的能力,促进间作群体磷养分的高效利用[9,22-23]。在玉米与鹰嘴豆间作模式中,间作主要通过增加玉米根长、增大与土壤磷养分资源的接触面积,提高玉米获取土壤磷养分的能力,促进玉米的磷吸收[24]。在小麦与大豆间作体系中,间作主要通过促进根系生长、长度和表面积促使作物根系适应低磷环境,提高间作群体的磷素吸收[10]。本试验条件下,相较于玉米单作,玉米与大豆间作显著增加了玉米根干重、根表面积、根长、根体积以及根尖数,显著降低了根平均直径,说明玉米与大豆间作改变了玉米的根系形态,增大了与土壤磷资源的接触范围,为促进玉米植株磷吸收提供了物质基础保障。

根系形态特征与作物磷素的高效吸收密切相关,即根系与土壤的接触面积越大,越有利于获取土壤中的有效磷[25-26]。本试验条件下,相关分析、通径分析和逐步回归分析结果也表明,根长、根表面积、根体积、根系平均直径、根尖数量及根干重都对玉米的磷吸收具有一定的贡献,其中以根干重的贡献最大,其次是根表面积、根平均直径,这表明在玉米与大豆间作体系中,玉米主要通过促进根系生长、扩大根系吸收土壤磷养分的面积,提高玉米获取土壤中的有效磷的能力,从而促进玉米对磷素的高效吸收。

4 结论

本试验条件下,与玉米单作相比,玉米与大豆间作显著提高了玉米的磷吸收量,并且显著增加了根长、根表面积、根体积、根尖数以及根干重,显著降低了平均根系直径。相关分析、通径分析和逐步回归分析的综合结果表明,根长、根表面积、根体积、根平均直径、根尖数及根干重对玉米磷吸收量的作用差异较大,其中根干重、根表面积以及根平均直径对玉米磷吸收的影响最大。因此,根系的良好生长、根表面积的增大以及平均根系直径的减小是驱动不同磷水平下间作玉米磷吸收量显著增加的重要原因。在有效磷含量偏低的红壤上,玉米与大豆间作具有节约施磷的空间以及维持作物磷吸收的潜力。