被压抑的铁器制造与错失的工业革命

2022-04-08供稿毛卫民王开平MAOWeiminWANGKaiping

供稿|毛卫民,王开平 / MAO Wei-min, WANG Kai-ping

内容导读

工业革命导致了人类历史千年不遇的大变革,使得世界局势发生了巨大变化。自此西方社会引领世界发展潮流至今。中国是惟一连续五千年延绵至今的古老文明,但未发生早期工业革命的原因值得思考。中世纪之后,西方社会借助文艺复兴、宗教改革、启蒙运动、政体改革、科技创新、海外扩张等一系列的探索与变革,突破了基督教传统思想的藩篱,获得了巨大的发展空间;而且,基于开拓、创新等文明精神的一系列技术发明引发了英国工业革命。悠久的中华文明及其融合特征,导致中国在儒学思想主导下表现为维系了两千年的中央集权且较稳定的大帝国。其经济发达、技术先进,但社会发展比较缓慢,先进的冶铁生产也受到较大压抑。至明朝中晚期在工农业、经济体量、社会结构、思想、政治、科技、商贸、文化等诸方面都出现了有利于萌生工业革命的变化。但这一萌生过程始终遭受着儒学传统的压抑,至满清统治时期出现了意识形态和社会结构的倒退,进而彻底丧失了早期工业革命的机会。

15世纪英国出现了以毛纺织业为主的手工业工场,16世纪以来英国的采煤业、采盐业和有色金属开采业得到发展,其手工工场普遍雇佣数百工人[1]。15世纪末以哥伦布发现美洲新大陆为起点[2],至18世纪中叶英国先后打败西班牙、荷兰、法国建立了海上霸权,在非洲、美洲、亚洲获取了大量殖民地,并从中掠夺巨额利益,可用作发展工业的资本;而当时英国的圈地运动也为工业发展提供了大量的廉价劳动力[1]。英国所管控的殖民地人口和地域急剧增长,形成巨大的宗主国制成品市场,对商品的需求迅猛增长[3],为英国的工业发展提供了巨大的驱动力。1624年英国出台了第一部专利法——《垄断法》,借以保护发明者的利益,成为了第一个建立近代专利制度的国家[4]。16至18世纪期间欧洲先后出现了文艺复兴、宗教改革、启蒙运动、政体改革、科技创新、海外扩张等一系列变革运动[5],为工业革命扫清了多方面的障碍。18世纪中期英国工匠们借助发明一系列能提高生产效率的纺织机械等技术装置引发了英国工业革命,即第一次工业革命。随后发明了蒸汽机以蒸汽动力取代人力。

工业革命导致了人类社会千年未见之大变局。谈起产生工业革命的原因,人们往往会谈论到诸如历史的、社会的、政治的、经济的、文化的、思想的、科技的、资源的等众多方面的因素,使得问题看起来非常复杂[5]。或许有人认为,工业革命是社会发达到一定程度的必然产物,是社会发展的客观规律。对一个永远与世隔绝的单一社会或文明来说,这一观点或许有些道理。然而,地球是一个众多文明和国家共存的世界。我们通常所面对的疑问是:作为社会发展的客观规律,为什么中国没有出现类似欧洲的那种工业革命呢?如果观察英国工业革命简单而直接的客观结果,会发现在工业革命中人类的劳动能力不仅大规模、高效率地被机器取代,而且推动了现代化的工业产生。工业革命以机器取代和扩张人力、并把人的劳动能力扩张到以前从未达到的范围和水平,非常适合于促进欧洲的殖民扩张和市场经济的迅速发展。第一次工业革命爆发于尚属于传统铁器时代的18世纪中叶,其间英国制造出了大量的机器用于工业生产。制造机器所需使用的大量铁器是英国工业革命一个至关重要的物质基础;因此英国的钢铁年产量从1740年的不到2万t迅速发展到1839年的134.7万t[6-7]。然而,中华文明融合、共赢、温和逐利等特征决定了中国没有对外扩张的传统[8]。以维持农业生产和内部稳定为主、不对外征战,就不需要太多的铁器。因此,自西周时期进入铁器时代以来,中国历代统治者往往都对冶铁生产采取压抑和限制的措施,以防止在庞大帝国内地方势力的壮大和可能的反叛。公元前117年西汉开始实施铁器官营政策,随后的宋、元、明、清等历朝历代都有对冶铁生产严加管控和限制的记载[9]。尽管这种长期的严管措施极大地打击了中国冶铁生产的顺利发展,但到工业革命之前,中国铁器的生产技术和产能始终领先世界。中国经济长期的自给自足使得社会结构稳定而发展缓慢,而英国工业革命的爆发却使中英铁器生产状况发生了巨大逆转[9]。当然,并不能说被压抑的铁器生产阻止了工业革命在中国的萌生,但压制铁器生产背后的社会背景、思想意识等因素,不仅压抑铁器生产,而且也会阻碍工业革命所需诸多基本条件在中国的形成,这一点值得探讨和思考。

工业革命前中国社会的思想演变和皇权特征

稳定而统一的中央集权大帝国形成后,汉武帝于公元前134年下诏征求适合中央集权、皇权专制条件下的治国方略以及指导国民思想和国家治理的新思想体系。儒士董仲舒以“举贤良对策”应对,提出以“儒学”思想治理国家的主张,被汉武帝所接受。自此中国开始了以“经学”为基础的儒学及其思想体系占统治地位的时代[10]。儒家思想为中国社会提供了一整套伦理和道德准则,对建立健康的社会关系、稳定社会秩序发挥了极为重要的作用。西汉儒学则在此思想基础上完善了国家和社会的治理秩序,促进了社会稳定、经济发展、国力增强和文明发展。另一方面,以儒家思想为基础的儒学认可社会的分级,压抑逐利倾向,不主张突破儒学框架的外向型创新发展,主张忍辱负重和委曲求全,推崇因循守制,而且越接近社会底层其治理体系的强制约束作用越大,对于权力结构顶层的皇权实际上并没有强制约束性,只剩下非强制的道德约束。儒学治理体系非常有利于中央集权、皇权专制条件下统治者治理国家、教化民众、选拔官吏及保持社会稳定,因而被历朝历代统治者所推崇,也成为了使中华文明融合、统一特征日益强化的重要思想基础。公元220年汉献帝被废黜导致东汉灭亡,公元266年魏元帝被废黜致曹魏政权灭亡。这些皇权更迭的现象违背儒学宗旨,导致许多儒士的困惑和不满,并借道家的逻辑分析和推演指出了皇权更迭的荒谬,形成了用道家思想来丰富儒学的玄学[11]。南北朝时期众多北方少数民族政权南迁使儒学的独尊地位受到冲击,玄学“以道注儒”的行为打破了儒学不可触碰的禁忌,也给佛教的传入创造了机会。此时佛教也适时地修改或回避与儒学不符的内容,使得佛教普及的同时也被汉化成为汉传佛教[12]。禅宗即为在中国影响力非常大的汉传佛教宗派,隋唐时的禅宗把个人内心世界看作佛,用儒学来怀柔和揭示内心,以“直指人心,不立文字”的形式取得个人的顿悟[13],因而对儒学后续发展产生了重要影响。北宋时期一些儒士在进一步提振和重建儒学过程中形成了新儒学,即理学。南宋时期的朱熹认为儒学理念应优先于一切事物,将儒学思想作了精心雕琢和细致入微的整理,使之成为更加完整、系统而严谨的理学思想[14]。理学以“四书”为经典,以“存天理,去人欲”为指导,教人系统性地逐步学习新旧儒学经典及“三纲五常”等规范,事无巨细地强化对人们思想的束缚,反对变革与创新,因此受到了统治者的欢迎,并成为社会的主流思想和之后科举考试选拔人才的重要依据。自此中国官员阶层均需经过理学的系统教化与熏陶,社会稳定而思想沉闷,难有创新发展的活力。

进入16世纪以后至1644年灭亡的一百多年间,明朝先后有7个皇帝执政。1505年14岁的明武宗朱厚照继位执政16年,长期纵欲逸乐、大肆挥霍铺张,重用宦官刘瑾操纵政事、朝政混乱,最终因游玩患病而亡。1521年14岁的明世宗朱厚熜继位,初期尚能开放言路、平反冤狱、赈贷救灾、惩治宦官恶势、整顿朝纲、减轻赋役;后期笃信道教、热衷方术求长生、宠信严嵩、长期不理朝政,导致朝政腐败[15]。1566年29岁的明穆宗朱载垕继位,他慵懒、不爱理朝政,被大臣批评纵欲无度,于36岁病逝[16]。1572年9岁的明神宗朱翊钧继位,内阁首辅张居正主政实施改革;1582年张居正病死后,明神宗亲政。但他沉溺于奢侈腐朽的生活,长期不理朝政,不见朝臣;史载他“二十余年深居静摄,付万事于不理”,使国家的政治中枢实际上处在半停顿状态。1620年38岁的明光宗朱常洛继位,但沉湎淫乐,继位不到一个月即病逝。同年15岁的明熹宗朱由校继位并在位7年,他喜木工、好游乐、不爱过问朝政,任由宦官魏忠贤独揽朝政大权,为所欲为。1627年16岁的明思宗朱由检继位,虽铲除阉党、勤于政事、厉行节俭,但独断多疑、求治燥急,动辄撤换、逐杀朝官,使朝廷党争不休、宦官势力再起;后因政治腐败、天灾人祸导致农民起义,明朝灭亡[15]。面对中国巨大的版图和体量,明朝中晚期的儒学却无法有效制约中央集权体制顶端的世袭皇帝,导致其常态化地表现出不去治理国家或没有能力治理国家。由此可见,由儒学理念所支撑的传统国家管理制度已经无法适应当时的社会发展与进步,迫切需要发生根本性的变革。

十七世纪孕育中的中国工业革命

元末明初经历战乱,人口锐减、土地荒芜;明朝开国皇帝朱元璋认为:“若年谷丰登,衣食给足,则国富民安,此治之先务,治国之根本。”因此明早期继承传统农本思想,重农抑商,着重发展农业[17]。明中期为阻止沿海倭寇侵扰,还实施海禁政策,阻止民间的海外贸易[18]。随着农业经济的恢复与发展至明中晚期,与农产品加工相关的手工业逐渐发展起来;大量的相关产品也用作出售的商品,出现了初期的市场经济。以苏州地区为例,其棉布加工业、丝织业与丝织品加工业、成衣业、碾米业、酿酒业、榨油业、纸张加工业、印刷业、草编业、砖瓦石灰业、铁器制作业以及珠宝制作业等遍布各处[19],形成了较为广泛的工业作坊式生产。在市场的冲击下,嘉靖、万历时期所发展起来的民营手工业,也不断地改善经营方式;有些手工业作坊在增加投入、扩大经营规模时逐渐摆脱完全家族式的运作,而开始雇佣劳动力,以手工工场的形式组织生产,即出现了早期具有资本主义苗头的资本与雇工的关系[19]。据估算,1600年中国GDP占全世界总量的29.2%,而英国只占1.8%[18]。

1567年明穆宗下令开放海禁,允许民间进行海外贸易,并随即带来了对外贸易的繁荣[15]。1581年张居正下令在全国推行其税收改革措施“一条鞭法”,把繁杂的赋税徭役改为一律征银,且把役银向田亩摊派;由此客观上促进了商品货币经济的发展,并对劳动力流动的束缚有所松弛[15]。明政府解除海禁和促进商品货币的政策使得对外贸易迅猛发展,且出口量很大、进口量很小,是当时世界上白银最大的净流入国。中国商品不仅实用,而且具有很强的市场竞争力。以丝绸为例,中国同类商品在欧洲的价格仅是本地产品的1/2或低至1/3,在北美洲甚至更低。据估算,当时全世界约1/2的白银流入中国,顺差多达数亿两[20]。到明晚期实际的经济结构逐渐转为农商共同为本位的状态,农商皆本的言论日益流行[21]。

明朝的社会开放,文化繁荣,出现了《西游记》《水浒传》《三国演义》《金瓶梅》,以及“三言二拍”【知识小贴士】等大量反对儒学礼法、追求人性解放的文学作品。同时,也出现了冲破儒学传统的变革和思想解放的潮流。明朝的王阳明结合孟子善正的本心、佛学顿悟的禅心、陆九渊理学的道德之心,经过孤独自处品味出以儒学为根本,“心即理”的心学[22];他提出“知行合一”,即认识事物道理与实际运用此道理是密不可分的。王阳明认为学问是天下的公学,不是朱熹可以私有的,也不是孔子可以私有的。若自己的心念与孔子相悖,则“其言之出于孔子,不敢以为是也”,明确拒绝了儒学的权威,因而展现出反理学、尊重内心自我和个性解放的倾向[18]。陈献章、李贽、王艮等都是心学的重要代表人物。陈献章鼓励人们独立思考、对以往的学问提出质疑,认为:“小疑则小进,大疑则大进。”李贽也认为:“咸以孔子之是非为是非,故未尝有是非”(总是以孔子的是非观判断是非,就没有自己的是非观了)[18]。

明中期的朝臣邱浚曾第一次提出了劳动决定商品价值的启蒙观点[23]。晚明商品社会的发展也促使人们思想上对欲望合理性的肯定、自我意识的觉醒,以及对自我价值与地位的尊重;摒弃理学中人欲与天理的对立。例如王艮的“尊身立本”、“爱身如宝”论,李贽的“人必有私”、“穿衣吃饭即是人伦物理”论,都带有人本主义的思想[23]。明末政治团体东林党人和复社,提出了“公论”、“共治”的政治主张,要求将“天下之公论”和众人“共治”的原则也作为君主制的基本要素和施政基础,使皇权、相权成为接受监督和制约的权力等具有启蒙性质的新政治思想。明末清初时期出现了超越儒学传统观念和对君主专制论的一些批判,如唐甄指出“自秦以来,凡为帝王者皆贼也”,黄宗羲认为君主是“天下之大害”,且“向使无君,人各得自私也,人各得自利也”[23]。这些都严重冲击了传统的儒学思想体系。

明后期的一百多年,科学技术得到了全方位的积累和发展,许多技术领先于世界。在工程技术、医药学、地理学、农学、军事科技、数学,以及天文、物理、化学、生物等各方面都积累了大量的知识,并出版了诸如《天工开物》《本草纲目》《徐霞客游记》《农政全书》《武备志》《算法统宗》《物理小识》等许多相关的著名书籍[23]。在此期间利玛窦、罗如坚、郭居静、熊三拔、汤若望等许多西方传教士来华传教,带来大量西方的科学技术知识和著作,并被译成中文,对当时中国的科技进步发挥了重要作用[24]。明初,中国在造船技术的很多方面,诸如水密舱、以轮代浆、船尾舵、升降舵、减摇龙骨、计量航海罗盘等均已领先于世界;可建造载员数百人由组合舵、多桅杆、组合风帆控制、排水量千吨以上、当时世界上最大的大型海船和锻打铁锚,明代的铸造铁锚可重达几吨[2]。由此为郑和的远洋航海奠定了坚实的基础。郑和率众2万余人、乘坐200余艘海船、大规模七下西洋结束几十年后,西方才开启了海外探索和扩张的大航海时代;哥伦布首次航行发现美洲新大陆时船员仅几十人,乘木船3艘,最大排水量仅120 t[2]。在北宋时期中国铁器的年产量就达到十几万吨的水平,远高于当时的英国[7,9]。工业革命前的中国冶铁(参见图1)在高炉、铸造及热处理、优质钢冶炼和加工、鼓风、煤焦冶铁、冶铁炼钢连续生产等多方面的技术均明显领先于世界[9]。

图1 工业革命前的中国铁制品(国家博物馆):(a)元代(公元1206—1368年)数码字方盘;(b)明代(公元1582年)戚继光军军刀

综上可以看出,明朝初期以传统保守的思想恢复经济,着重发展农业生产;从中期开始中央集权的政治变得腐朽,但农业发达、手工业兴旺、商品经济繁荣,到晚期对外开放、文化繁荣、思想活跃、科技进步、众多技术领先世界,社会出现了由传统的温和逐利转向积极逐利的倾向。伴随着资本与雇佣劳动以及政治改革意愿的增强,传统儒学意识形态受到了强烈的冲击。可以设想,如果推行对外掠夺扩张、或在没有外来干预的情况下,不能排除在中国也会发生类似于英国的那种首先借助纺织技术的一些发明而引发的工业革命。然而,中国终究是儒学理念主导的大一统中央集权制国家,没有欧洲那种一个基督教文化下所能提供的多个独立政体互相竞争的环境、也没有对外掠夺扩张的传统,因此即便发生工业革命也将是一个极缓慢的过程。真实历史进程并不理会设想,不同的族群和文明不可避免地要共存并互相影响。在复杂因素的制约下中国并未出现欧洲那种工业革命。

阻碍工业革命的思想与社会因素

西方工业革命的爆发进程显示,科学与技术的进步是工业革命的关键性基础。没有人会质疑中国古代曾有过先进的技术,但是许多人会质疑中国古代是否存在过科学。“科学”这一观念率先出现于西方工业革命时期,可惜时至今日人们尚无法对“科学”一词的定义达成一致的意见;不一致的定义自然会对中国古代是否有科学的问题给出十分混乱的判断。混乱的原因首先在于各方无法在“科学”与西方科学、现代科学、自然科学、社会科学、人文科学等概念的关系上达成一致。无论何种观点,一般都接受科学是一种知识体系,包括对不断完善知识体系的探索过程,也会涉及如何进行探索的思维方式方面的学问[25]。因此,科学除了主要涉及自然学科外,还会涉及到社会学科,以及诸如哲学等人文学科。科学的观念虽然出自西方工业革命时期,但以此观念为依据回看,则不难发现在工业革命之前世界各文明已有了一些科学知识的初步积累。工业革命则使科学及科学精神在巨大科学成果的促进下得到飞速的发展。例如在自然科学领域,公元前11世纪中国周初的商高就提出了几何的勾股定理[26],公元前4世纪墨子曾对杠杆原理等力学理论和小孔成像等光学原理做过探索和分析[27],5世纪南北朝时期的祖冲之利用自己的方法精确推算圆周率到小数点后第7位数[28],13世纪南宋的杨辉在其《详解九章算法》中阐述了二项式定理中的“杨辉三角”法则[29]。这些数学和物理知识为中国古代技术的发展提供了有力的支持。再如源自公元前8世纪西周晚期《易经》中关于“阴阳”的观念在本质上是一种辩证思维的哲学理念,也应归属于科学的范畴[30];只是一些人往往不合理地在社会生活的各个方面牵强地把它直接当作实用规则,因而偏离了阴阳这一哲学观念中蕴含的科学精神。由此可见,在工业革命之前中国确实存在着一定的科学积累。

英国工匠们的技术发明引发了工业革命。但中国古代官方的意识形态历来推崇儒士、鄙视工匠而排斥创新,重伦理而轻视工艺技术;往往把技术发明贬损为“奇技淫巧”、“玩物丧志”、“雕虫小技”,加以排斥。《礼记·王制》称“作淫声、异服、奇技、奇器以疑众,杀。”[31]。这不仅压制了具有实用价值的器物和技艺的发明,而且阻碍了先进技术发明在社会中发挥应有的作用,如火药、活字印刷术等未能获得进一步发挥其潜在作用的空间[31]。中国传统社会始终追求的是熟读儒学经典和四书五经,注重科举考试。先经乡试得中举人,再经会试中进士,然后进入仕途、获得官职和发展前景;通常首先不会去尝试作技术发明。例如《天工开物》作者宋应星,乡试中举后15 年内连续参加6次会试都失败,不得不转向科技知识和实学研究[32];《本草纲目》作者李时珍,三次乡试不中,遂弃儒从医[33];《徐霞客游记》作者徐宏祖的先祖曾遭遇科考不公,祖辈多代累试不中,徐宏祖应童子试失败,遂放弃科举[34];《农政全书》作者徐光启于1582年至1593年多次参加乡试,屡试不中,1598年再次乡试不中,后被考官破例选中,但会试失败,至1604年42岁才最终得中进士[24]。这些儒士追求仕途不顺,无奈转而从事科技工作。中国当时并没有专利制度,儒士们所获得的科技成果也大多是基于儒学理念而奉献社会、为国为民。中国以农耕为本的传统社会结构中,人们往往满足于自给自足、衣食无忧的状态,即便进入商品生产的富商们,诸如晋商、徽商等,往往并不积极地把所获得财富作为资本去引进设备、雇佣劳力、扩大再生产,而是去买田置地收取地租或发放高利贷,导致市场上的需求端长期处于低迷状态,以致明朝开放海禁后只是大量出口,而进口乏力,市场贸易极不平衡[20]。铁器生产对工业革命也发挥着重要作用,但皇权对冶铁生产的压抑导致北宋十几万吨的年产能在明朝乃至鸦片战争的1840年都保持在年2万t上下的低迷状态[9]。然而到明朝晚期,仍出现了基于资本与雇佣劳动的手工业兴旺、对外开放、科技进步、逐利倾向增强、商品经济繁荣等景象,而且思想活跃、政治改革意愿上升、传统儒学受到强烈冲击、皇权专制政治已经非常疲弱。这些都为社会变革,乃至工业革命的发生提供了一线希望。但是这“一线希望”随着清军入关和清朝的建立而彻底消失。

清政府主体的满族是东北地区体量相对较小的民族。满族长期与蒙汉民族共存交往,受强势汉文化的影响很大。明末时期,满族社会的经济同时涉及农耕、渔猎、游牧,且尚存有奴隶制,整体生产力和思想文化落后于汉族;但因渔猎、游牧的经济模式以及长期在汉、蒙两大强势民族间求生存,而导致其军事能力强盛[35]。满族政权联合东北地区的蒙汉民族共同南下,于1644年占领北京开始了对全中国的满清统治。管理巨大的中国版图和海量的汉族民众,对以较小满族体量为基础的满清政府来说是一个巨大的挑战。初期满清政府不得不录用大量汉族官员协助治理,但基于其民族习俗的一些强力统治政策还是引起了社会的巨大动荡。在面临全面地向农耕文明转化、自身没有更成熟且强大的思想意识和文化传统的情况下,满清政府清楚地认识到推崇传统儒学理念对维护其以小体量族众来治理大体量民族、确保中央集权、稳定政局的重要性。1684年康熙帝拜谒孔庙行三跪九叩的大礼,表示出对儒学的推崇[36],同时满清上层也推进深度的汉化政策。自此明末遭受严重冲击的传统儒学又重新得到强化,已有的思想解放遭受极大的压抑,已取得的思想进步被归零。以人数少的族众治理极广大非本族地区的状况,使得满清政府对占绝大多数的汉族始终保持高度的警惕和戒备心态,因此满清的统治无法从根本上继续推进中华文明的改革和创新。在乾隆朝编纂《四库全书》时按照统治者的意志对历史文献进行了系统性删削和篡改,并借编纂《四库全书》收缴和焚毁大量不符合朝廷理念的书籍,造成了对历史文化的破坏[37]。同时,清朝执政者还以文字触犯清廷忌讳的名义或假借文字表达的问题而罗织罪名、设置刑狱。清代文字狱档案记录仅乾隆时期就有80起文字狱案,文字不妥即可入狱,且绝大多数被判死刑,牵连家属[38]。清廷杀戮文字书写不当者并不是涉案者罪无可赦,而是要向汉族士绅发出严厉警讯,不可存在任何与清廷相悖的思想。满清政府自乾隆后至清末期的文化专制政策,导致文人谨小慎微,鲜有涉嫌反清的文字出现。为防止国内反清势力有机可乘,清政府还长期采取海禁政策,闭关锁国,严格限制国际贸易。

整体上看,自满清政府统治以来,虽经济仍有发展,但在社会结构、思想文化、经济秩序等方面都出现了倒退,尤其是在思想意识方面出现了大倒退。明末期出现的思想和社会方面的诸多进步全面消失、甚至倒退。满清强化的专制统治,尤其是思想文化专制,使得工业革命所需的思想意识再无发展机会。至此,大一统的中央集权、儒学及程朱理学的制约、文化的倒退、蔑视科技创新的意识、对思想的严厉管控、自给自足农耕经济、压制的铁器生产等诸多方面在清朝都得到强化,结果导致中国彻底失去了早期工业革命的机会。

拒绝和错失工业革命及其恶果

工业革命无疑是人类近现代史上一个极为重要的社会变革,工业化的生产可导致经济的高速腾飞和国家的强盛。拒绝工业革命则难免会沦落到极度落后和受人欺凌的境地。

17—18世纪期间中国以白银结算,继续向世界各地大量出口丝绸、瓷器,造成中国国际贸易的巨大顺差和白银的纯输入,其中英国社会对中国茶叶的进口有巨大的需求,由此导致了欧洲白银的短缺[39]。18世纪英国工业革命开始后生产力得到极大提高,为平衡对华贸易急需向中国出口其工业产品。1793年英国政府派出以马戛尔尼为首的庞大代表团到达中国,以给乾隆帝庆祝80岁生日为由,送上随团携带的600箱精心挑选的礼物,包括各种工业革命后的西方先进产品,希望清政府开放贸易禁令和通商口岸,开展对外贸易[40]。乾隆帝认为中国物产丰富,不需要对外贸易,拒绝了马戛尔尼的要求,且关闭广州以外的通商口岸以防欧洲支持国内反清势力。马戛尔尼考察了解到中国技术落后、傲慢自负、虽财大气粗,但军事上不堪一击。1816 年英国政府再次派遣阿美士德使团来华,希望与嘉庆帝交涉贸易事宜,接洽过程中英方拒绝向嘉庆帝行叩头礼,导致会见未成,使团遭清政府驱逐[41]。

其间,英国为平衡贸易允许在其印度殖民地种植罂粟并加工成鸦片,然后放纵英国商人向广州大量运输和售卖,至1839年中国因吸食鸦片问题流失了数亿两白银[42]。1839年清朝政府钦差大臣林则徐在广东虎门依法集中销毁了收缴英商人的鸦片,1840年英国政府派海军到中国挑起鸦片战争。此时英国对清政府是了解的,虽然英国当时非常强大,但中国毕竟文明传续悠久、统一融合特征导致巨大的国家体量和生产力,经济富裕,文化先进,地域广阔、人口众多。不太可能如征服北美、非洲、印度、澳洲那样征服中国,英国无非是要打开中国的大门以获得更大的利益。对于中国这种儒学治国的国家只要制服儒学秩序顶端的皇权,则一切会迎刃而解。1840年英国海军先迫近广州,封锁了珠江口,然后到浙江舟山地区进攻定海,9 min炮击就把清军打得无力还击,使清廷得知英军火器的威力[43]。随后英军很快抵达天津大沽口外,威胁京畿,至此道光帝慑于英军威胁开始动摇。之后几经反复清廷于1842年被迫与英国签订了历史上第一个赔款割地、丧权辱国的南京条约。强大的儒学治理秩序使得清政府很容易从中国民众身上搜刮到所需的赔款。

1861年咸丰帝殁,慈禧太后发动政变掌握政权,自此开始了她近半个世纪的后宫掌权时期,也是以儒学理念治国最为没落的年代。慈禧17岁经选秀女入宫,按常规应未接受过非常系统的儒学教育;她执政后期不顾及帝王应有的儒学规范,利用手中的权力主要为个人服务,严重损毁国家和民族利益。1888年清政府决定给慈禧修建颐和园,当时日本的威胁日益严重,但清政府限制海防经费并以海军名义筹集建园费用,不再更新和认真维护海军装备,1890年慈禧还将对此提出异议的朝臣革职查办。1894年8月中日双方宣战,9月清军在陆上、海上全面溃败,10月25日日军抢渡鸭绿江,10月29日清政府开始给慈禧举办盛大的60岁生日庆典、政府停止办公。11月6日日军攻占辽宁金县,11月7日即慈禧60岁生日当天日军进攻大连湾,11月14日慈禧生日庆典结束,11月21日日军占领旅顺灭绝性屠杀当地妇孺平民2万余人。次年1月20日日军攻占威海,2月12日清北洋舰队在向清政府请示无果的情况下炸毁军舰后向日军投降[44]。随后签署的马关条约除割让台湾外,清政府向日本支付数倍于日本政府年收入的巨额赔款,并转而分摊到全国各地。其实如果清政府采取俄罗斯对付拿破仑入侵的做法,至少可以把日本拖垮,经济上比割地赔款更合算;但这并不符合慈禧的个人利益,因此清政府宁可出卖国家和民族利益。

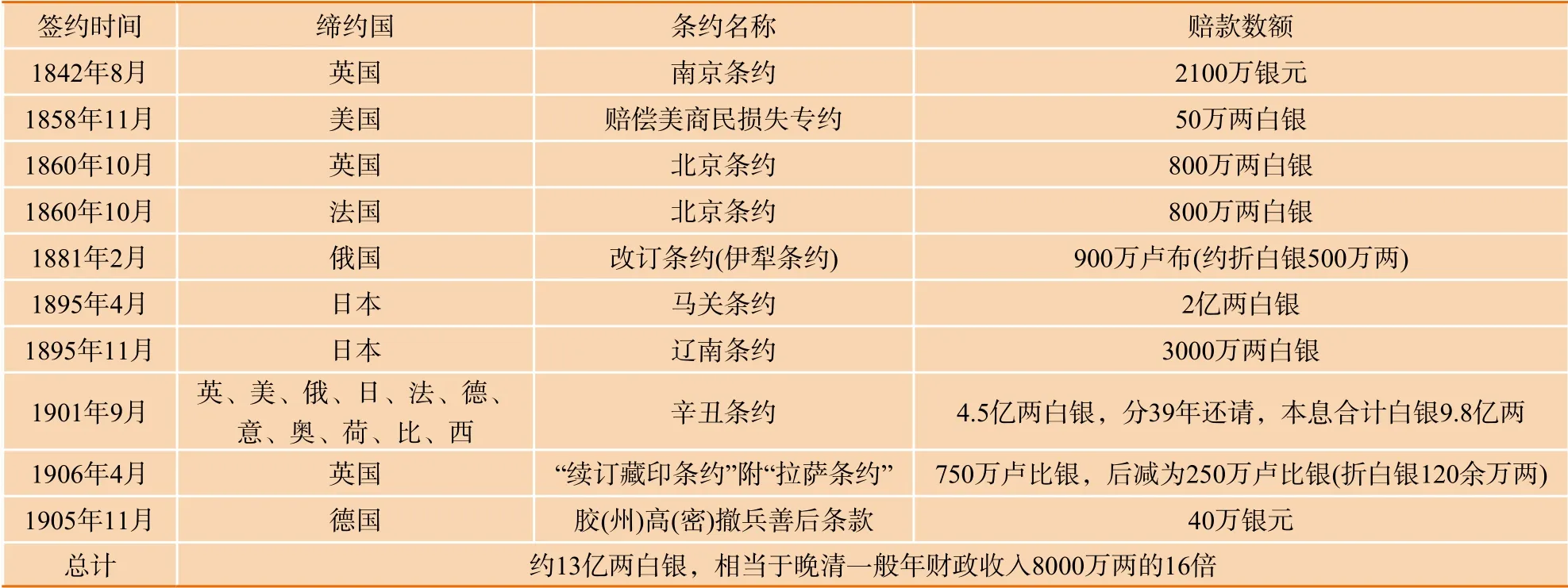

晚清末年,西方列强及日本均清楚地认识到清政府不过是一只狂妄自大、外强中干、昏庸懦弱、腰缠万贯的肥羊,不论大国、小国都寻找各种借口来薅一把羊毛。表1列出来当时清政府在列强打压下的对外“主要赔款简表”,这一系列不平等条约和频繁的赔款显示出,清政府实际上成了帮助外国列强盘剥中国人民的自动提款机,由此导致了中国迅速沦落到极度贫困落后的境地、清政府乃至中国皇权政治的灭亡、以及相应儒学治理秩序的衰败。

表1 清政府在列强打压下的对外“主要赔款简表”(国家博物馆)

结束语

不断演变的儒学体系作为中央集权皇权体制的思想基础维持了中国约两千年的稳定和发展,但到工业革命前夕,不仅压抑了以世界领先技术为特征的中国铁器生产,而且妨碍了中国社会的快速进步。但到了明朝中晚期,中国农业发达、手工业兴旺、资本与雇佣增多、商品经济活跃、对外贸易开放、文化繁荣、科技进步、思想解放、变革意愿兴起。传统儒学意识形态对此演变虽有所缓滞,但不仅未能阻止,反而受其强烈冲击而呈弱化趋势。由此,中国的工业革命的来临虽极缓慢,但仍有望出现。然而,文化和社会发展尚落后而军事强势的满清政权骤然取代了腐朽、没落、面临变革的明朝,随后强化儒学体系、压制思想自由、窒息变革萌芽、闭关锁国,导致中国完全丧失了引发工业革命的机会,进而在列强打击下造成了中国近代史上的衰败。

知识小贴士

“三言”为明代冯梦龙编纂的《喻世明言》《警世通言》和《醒世恒言》,是我国文学史上第一部规模宏大的白话短篇小说总集,也是白话短篇小说发展历程上由民间艺人的口头艺术转为文人作家的案头文学的第一座丰碑;“二拍”为明代凌濛初编著的《初刻拍案惊奇》和《二刻拍案惊奇》,是根据野史笔记、文言小说和当时的社会传闻创作的,主体反映了市民生活中追求财富和享乐的社会风气,同时反映了资本主义萌芽时期人们渴望爱情和平等的自由主义思想。