职业、职位特征与体育运动参与

2022-04-08王玉

王 玉

体育运动参与反映国民健康水平,是经济社会发展进步的重要标志之一(万炳军等,2017)。党的十九大报告指出,“广泛开展全民健身活动,加快推进体育强国建设。”然而,相对于经济的增长速度,我国群众总体运动参与水平仍然偏低(卢文云,2018)。此外,各类人群体育运动参与水平仍不均衡,表现在儿童和老人参与度高、中青年参与度低,总体呈U型结构(李骁天等,2014)。如何在保持高低年龄段人群体育参与度不降低的同时实现中年龄段体育人口稳健增长,是我国当前群众体育发展的一大命题。了解国内人口数量众多、年龄分布广泛的各类从业人员其职业、职位特征与体育运动参与的关系,是解决该问题的基础之一。

虽然个人职业或职位是否促进体育运动参与尚无定论,但一个人的职业与职位特征会影响其运动偏好、体育消费,是普遍接受的事实(仇军等,2010)。现有研究认为,职业因素在可支配空余时间(相对失业、退休)分类变量上对体育运动的参与频率有影响,但对体育运动参与决策不会产生作用(Kutner et al.,2004);职位作为衡量职业稳定特征的分类变量,更密切地关系个人余暇时间的分配,在居民每天拥有相近余暇的前提下,职位级别与参与体育运动的时间分配应呈此消彼长的关系(成慧君等,2015)。彭大松(2012)采用Binary Logistic模型分析发现,在职人群因为生活、社会压力对体育爱好产生挤出效应,职业生涯的长期性导致体育活动低参与度状态难以发生转变。刘大维等(2012)认为,工作性质差异是影响在职人员参与体育活动概率的根本原因,在控制工作时间因素的前提下,政府公务员参与体育运动的概率最高,企业工作者次之,个体经营人员最低,而务农者参与概率与其工作时间成反比。上述观点初步表明,目前非生理因素(身份、职业职位、社会属性等)对体育运动参与的影响已经引起了学界关注。那么,占据人口最大比重的在职人群,其个人职业、职位背景对体育运动参与行为的影响效应究竟如何?这是值得深入探讨的问题,也是研究的意义所在。因此,本研究试图以定量方式实施经验检验:当前社会的在职人群,因职业不同、职位不同,对其体育运动参与概率及参与时间产生的影响。

1 文献综述与理论基础

非生理因素(身份、职业职位、社会属性等)影响体育运动参与这一事实日益引起学者的关注。已有研究主要从个人基本特征、从事职业性质、区域社会因素等方面论述对体育活动的影响。

关于个人基本特征对体育运动影响的研究,目前尚未形成一致性意见。Benjamin等(2007)分析了95名超级马拉松运动员竞赛数据,指出个人特征、所处环境、社会实践等因素均可能构成运动参与依赖,引起运动参与动机最强的因子是个体因素的年龄和体质量指数。章罗庚(2010)对220名健身者的研究显示,个人年龄的增加与运动依赖关系较弱。彭大松(2012)在分析CHNS 2006数据的基础上得出,个人年龄、健康状况与体育运动参与概率呈非线性关系,婚姻因素对体育参与影响显著,离婚会对体育运动参与造成负向影响。褚婷(2015)分析山西省居民体育参与行为得出,文化水平、区域等因素对体育运动参与有显著影响,收入因素通过体育消费渠道对体育参与产生正向作用。

关于职业、职位因素对个人体育运动影响方面,孙文琦(2013)对全国7类职业人群体育投入现状分析后认为,影响各类职业人群参与体育育运动较少的主要原因是缺乏系统组织及体育场所。各类职业中,军人体育运动参与度最高,农林牧渔类职业人员体育运动参与度最低且时间不足。收入不是影响各类职业体育参与不同的主要因素。李相如(2010)研究了女性职业与体育参与关系,认为女性职业性质、收入水平与体育参与高度相关,其体育行为会受到职业与收入的双重影响。其中,单位负责人、技术人员等家庭收入普遍较高,体育消费能力较强。女性体育运动参与显著受到心理的影响。职位因素方面,就公务员群体而言,体育运动对促进不同职位群体缓解心理压力方面在多维度上存在显著差异,中等职位(县处级)公务员的压力缓解效果最为理想(金鹏,2014)。顾晓艳(2011)考察了职位因素在户外体验式培训(Outdoor Experiential Training,OET)中的减压效应,认为体育运动对不同职位的减压效果存在显著区别。

还有研究注意到影响个人职业、职位特征与其体育运动参与的社会学背景,如社会分层、城乡区别、人口区域等。Toftegaard(2011)从社会经济状况和人口因素角度对青少年的体育运动参与行为进行研究,认为所在城市的政治经济环境也会对其体育运动产生重要影响。刘大维(2012)采用Logit模型对我国居民运动参与进行“全景式了解”研究,认为收入、户口、地理区域职业状态等社会因素会显著影响运动参与。然而,前期相关文献主要集中在职业分类对体育参与程度的影响方面,与职业伴随的职位因素,是否也会对其体育运动的参与可能或参与偏好产生影响?如单纯考虑职位因素,或某一职业的不同职位,对其体育运动参与的作用效果如何,特别是作用程度有多大?运动参与概率与运动参与程度(时间)是否存在联系?职业收入带来经济基础上的支持,职位优势带来业余时间的充裕,那么职业、职位与体育运动参与是怎样的作用机制?目前鲜见国内外系统的研究成果,尤其是关于职业社会因素范畴普遍存在的工作强度、心理压力等因素的边际影响效应,当前未见实证。

基于上述分析,现采用4期中国健康与营养调查(China Health and Nutrition Survey,CHNS)微观数据,尝试对个人职业、职位与运动参与的关系进行实证研究。

2 数据来源与模型设定

研究使用近4期(2015、2011、2009和2006年)CHNS微观数据①CHNS是由美国北卡罗来纳大学和中国疾病控制预防中心合作建立全国范围大规模抽样调查项目,覆盖我国15个省份的城市和农村地区(2015年),调查采用多阶段分层抽样,具备科学的广泛性及随机性特征。因研究需要,仅选择年龄介于18~60岁的样本。CHNS 2015少部分数据暂未更新,不影响本研究。,评估个人职业、职位特征对运动参与的影响。本文关注的主要因变量为个人是否参与体育运动哑变量,利用每一期个人调查问卷第18项中的问题,从中筛选出U98选项、U145~U155选项两个变量作为体育活动参与的定义依据。当这两个变量出现一项肯定回答时,认为个人参与体育活动①个人问卷中U98为对是否“参加体育运动”的提问,被选项为“是”“否”或“不知道”;U145~U155为具体参与体育活动的提问,如武术、体操、田径等。研究认为,一项或多项体育运动参与均应判定为“是”。。解释变量为个人职业职位、基本特征、社会特征等变量。

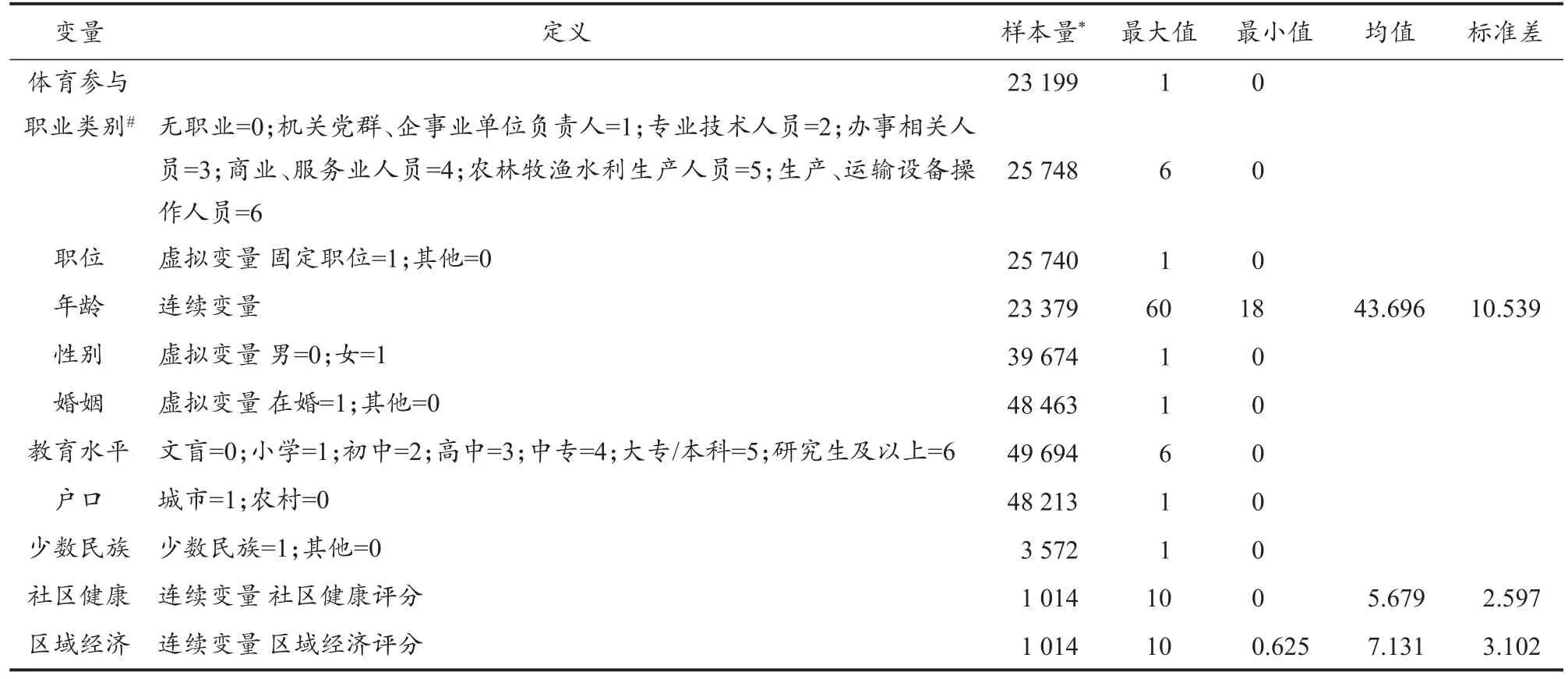

CHNS问卷B4选项(你的主要职业是什么?)提供了13类(高级专业工作者、一般专业工作者、管理者、办公人员、农/渔民、技术工人、普通工人、军官/警官、士兵/警察、司机、服务业人员、运动员/演员、其他等)主要职业分类。研究结合前期成果及模型需要(王崇喜等,2001),采用“工作性质相似”为主的职业分类准则,将问卷职业类别匹配《职业分类与代码》的6项分类(由于样本稀缺及职业不确定性,删除了“军人”“其他”两大分类)(表1),无职业赋值0作为6类职业的参照。对于职位因素,B5选项依据工作性质列出9种职位,研究依据各类职位是否参与社保条件作“固定”“非固定”的二分类处理,以降低计算复杂度及自由度消耗(表1)。

表1 主要变量定义与描述性统计Table 1 Definition of Main Variables and Descriptive Statistics

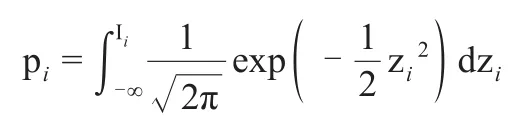

微观层面的关系模型分析,主要采用二分因变量Probit回归方法,在控制个人因素、社会属性及其他特征因素的基础上,估算个人职业、职位因素对体育运动参与行为的影响。以pi表示第i个观测案例发生体育参与行为的概率,由以下标准正态累积分布函数给出:

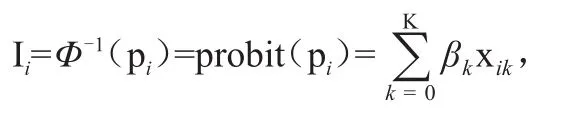

其中,zi是标准正态分布变量,上式可记作pi=Φ(Ii),Φ(*)表示标准正态分布的累积分布函数(Cumulative Dis‐tribution Function,CDF),通过取其反函数,即得 probit变换,即:

可等价为:

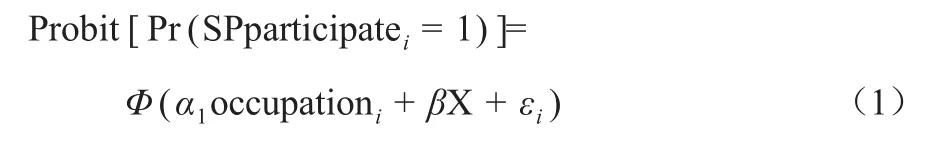

依据上式,首先考虑个人职业因素对运动参与的影响效应,基础模型设定如下:

其中,因变量SPparticipatei是关于个人体育运动参与状态的虚拟变量,如果有体育参与行为,赋值为1,否则赋值为0。方程右侧解释变量occupationi代表个人从事职业类型的指标,此处i取值0~6,对应“无职业”及“机关党群、企事业负责人”“专业技术人员”“办事相关人员”“商业、服务业人员”“农林牧渔水利生产人员”“生产、运输设备操作人员”6类职业类别。

α1表示个人职业类别对体育参与概率的影响。β为可能影响体育运动参与的系数向量。X为包含个人基本特征、社会因素的多个解释变量,包括:性别,男性赋值0,女性赋值1;年龄,介于18~60岁的连续变量;婚姻,处于结婚状态和非婚状态的哑变量;教育水平,介于0~6的分类变量;户口及少数民族哑变量;反映地方经济水平及人口健康②这两类变量由CHNS相应年度社区调查问卷(CXXComm_Chi,XX为年度)提供。,介于0~10分的连续变量。

将上述模型职业变量替换为职位变量,即得到职位对个人体育运动参与的影响估计。依据问卷设定,将position作为职位是否固定的哑变量,固定则取值1,否则取值0,估算方程如下:

其中,α2表示个人拥有固定职位对体育参与概率的影响,α3表示当个人同时拥有某一职业及该职业的固定职位时,相对其他情况体育参与行为概率上的差异①其他情况有3种类型:没有拥有该职业及固定的职位;拥有固定职位但并非该职业;拥有该职业但没有固定职位。。另外,为了评价个人参与体育运动程度上的差异,研究模型采用运动时间作为因变量,回归模型采用OLS(常规最小二乘)方法。

3 基础回归:职业、职位与运动参与关系的实证

3.1 职业特征与体育参与

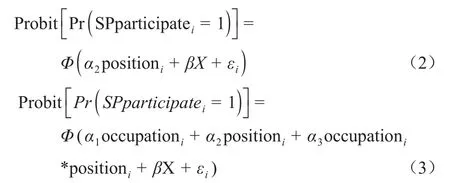

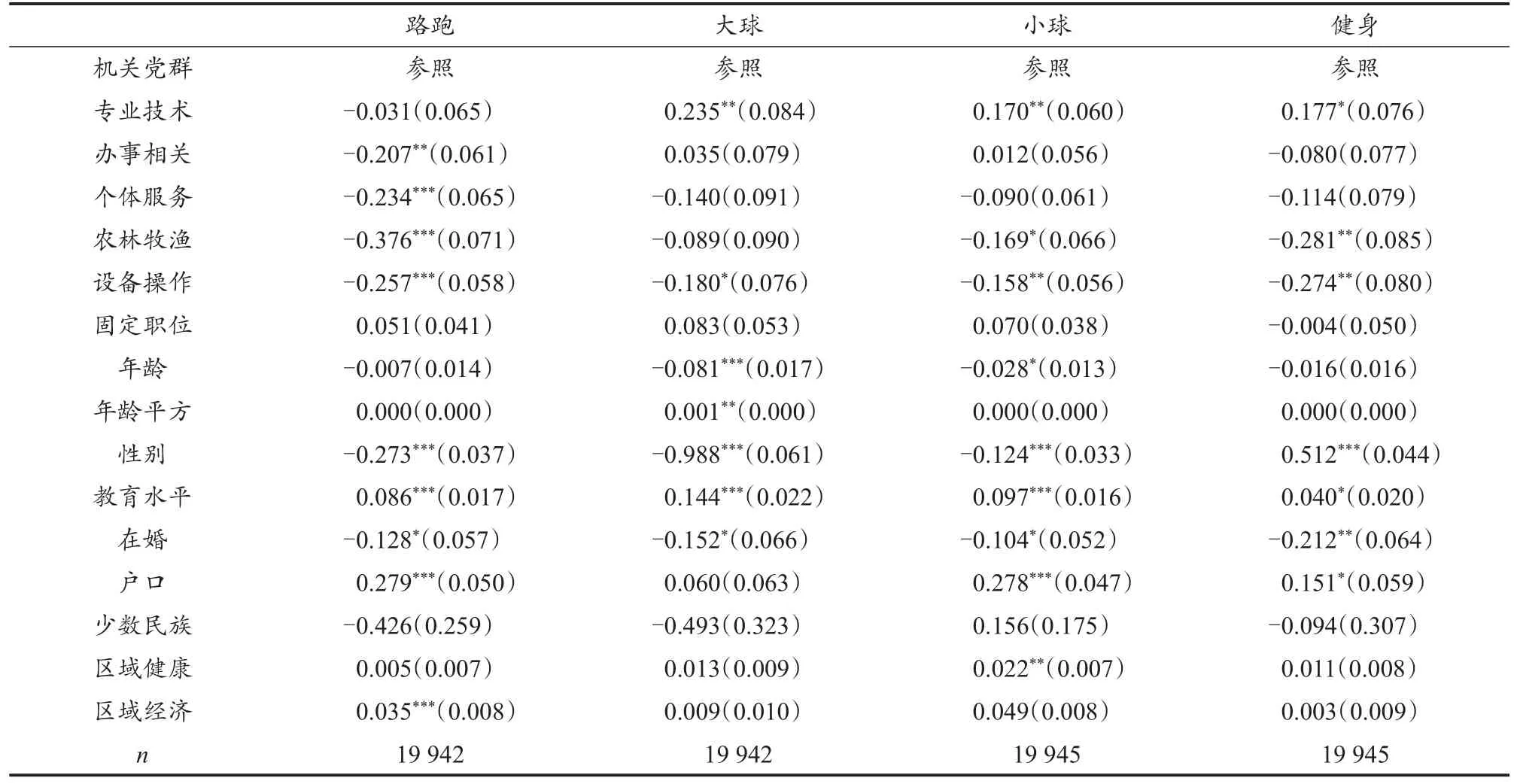

职业类型与运动参与基础回归模型(表2)列出了个人不同职业、职位类别对其体育运动参与概率的估计结果。其中,模型1~4为非线性回归模型的系数估计,模型5~8为上述模型分别对应的边际效应。估计模型1、3对应方程(1)的迭代结果,用以评估职位单一因素对个人体育运动参与的影响。其中,模型1表示在控制个人基本特征及社会相关因素的前提下,以无职业人群为参照,各类职业人员经常参与体育运动的概率。研究显示,拥有职业的个人,相对无业者,其体育运动参与概率均表现出负向影响。专业技术职业人员未达到显著性水平,因此认为该职业人群体育运动参与度较高。机关党群类职业在1%水平上显著为负,从事该职业的人员体育运动参与概率降低3.27%。办事相关、个体服务、农林牧渔、设备操作类职业人员运动参与水平在0.1%水平上显著为负,表明这些职业人员参与体育运动的意愿更低,尤其是从事农业的人群,其体育运动参与的可能性降低10.29%,其次是设备操作类职业,参与运动概率降低8.47%。模型3显示各类职业之间体育运动的参与概率,以机关党群类职业为参照,专业技术人员参与度显著为正,且达到5%水平。个体服务、农林牧渔、设备操作类别职业依然显著非负,且达到0.1%水平,尤其是农业类职业人群,相对机关人群体育参与概率降低6.63个百分点。上述结果可初步总结为:相对无业者,拥有职业并不会提高体育运动的参与概率;以机关党群类职业为参照,农业类职业人群体育运动参与度最低。

表2 职业类型与运动参与基础回归模型Table 2 Basic Regression Model of Occupational Type and Sports Participation

通过研究固定职位因素对个人体育运动参与的影响发现,拥有相对固定职位对于体育运动参与的影响效应均表现为正,且达到1%显著水平,表明固定的职位对体育运动参与会产生积极作用(表2)。

参与模型控制的个人特征、社会因素对体育运动参与行为产生显著影响。年龄系数为负、年龄平方系数为正,再次验证了我国18~60岁年龄段人口体育参与呈U型的事实。性别因素显著为负,说明女性参与锻炼的概率更低,在控制其他因素的前提下,相对男性大约低2.3个百分点。教育因素对体育参与有显著正向影响,其他条件保持不变,学历每提高一个等级,参与体育运动的概率约增加1.9%。结婚状态对运动参与有负影响,平均约降低3.0%的参与概率。户籍因素的影响不可忽略,城镇户口相对农村户口大约提高5.5%~6.5%的运动参与水平。少数民族参与体育运动有降低趋势,但未达到显著水平。更高的地区健康、经济水平伴有更高的居民体育参与度,这一正相关符合经验认知。

从我国当前情况看,拥有职业并未激发成年人口的体育参与热情,相反表现出负相关关系(表2)。但是,相对稳定的职位会增加体育运动的参与机会。固定的职位通常有相对稳定的工作时间,在工作时间之外的闲暇时间也会更有规律。研究部分验证了翟水保等(2011)的观点,即职业在可支配闲暇时间因素上对经常性参与体育运动有影响。此外,固定的职位可以认为是拥有规律的工作时间及闲暇时间,因此,闲暇时间的规律性可能也是增加个人参与体育运动的潜在因素。

3.2 职位细分与运动参与

虽然初步分析表明,职业因素对个人体育运动参与行为有负向影响,但拥有固定职位却可以显著增加体育运动的参与概率。在经济社会中,职位通常代表执行一定任务的位置,是个人能力的一种体现(韩秋红,2015),那么这种参与度的提高是仅限于职位的有无情况,还是各个级别的职位间普遍存在?在控制职位因素后,女性体育运动参与概率出现上升趋势(表2),性别差异因素对体育运动参与又会产生怎样的影响?

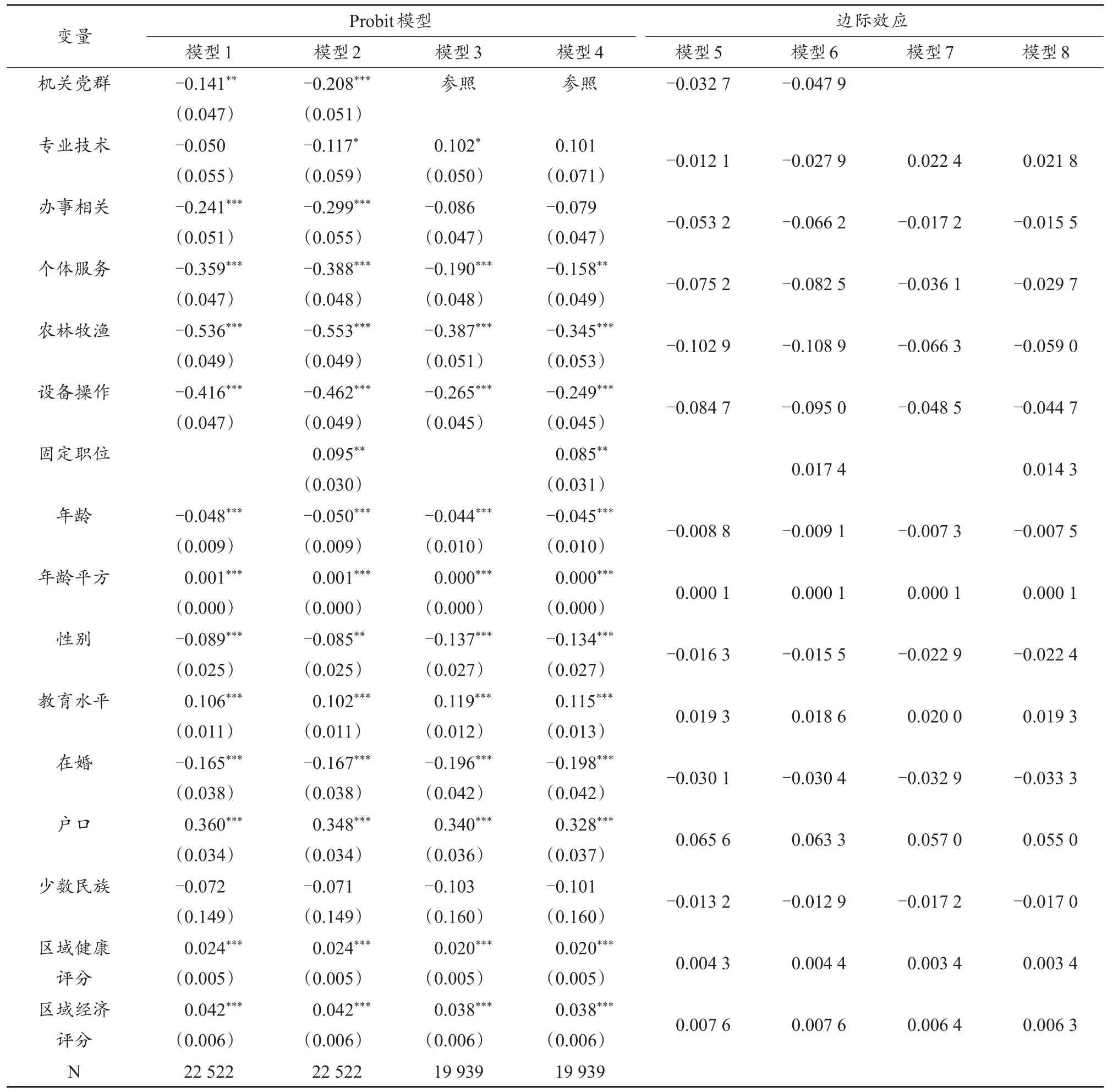

为进一步检验各类职业的细分职位对运动参与影响的异质性,在控制各职位类别的基础上评估不同性别体育运动参与情况(表3)。

表3 职位类别与体育运动参与Table 3 Job Categories and Sports Participation

职位细分对不同性别体育运动参与概率的影响有显著区别(表3)。对女性样本而言,各职位细分相对缺省样本均表现出负向影响,且普遍超过1%显著水平。随着职位类别的稳定性降低,体育运动参与概率不断下降且总体呈线性负相关。但是,不同类别职位对男性样本体育参与的影响却有很大差别。相对没有职位的男性,拥有长期职位、合同职位的男性,表现出更积极的体育活动行为,参与概率大约提升4~5个百分点,而个体经营类职位的男性体育参与概率表现出减少趋势,大约降低6%,其他职位的男性体育参与均表现出负向影响,但未达到显著水平。研究得出,职位因素对女性体育参与的影响要显著大于男性;职位期限越长的女性,其体育运动参与意愿越强;职位细分因素对男性体育运动的影响虽然总体表现出下降趋势,但影响有限(表3)。

3.3 职业、职位特征与运动参与偏好

结合前期研究——职业类别与体育运动参与类型的潜在相关性(李骁天 等,2014;彭大松,2012;孙文琦,2013),是否可以推测,体育运动形式的多样化就是引起体育参与行为职业相关性与性别差异性的原因?因此,进一步的论证包括两个主要方面:职业、职位因素与运动参与项目的关系;职业、职位因素与运动参与程度的关系。

首先分析职业、职位背景与运动项目参与概率的关系。群众体育参与项目形式多样,按照体育活动的相关性划分,可分为4个类别①划分主要依据是易观(2016)《2016中国群众体育市场专题研究报告》大数据分析,结合了王崇喜(2001)等的分类思想。:路跑运动,包括健身跑、马拉松、越野赛等;大球运动,包括足球、篮球、排球等;小球运动,包括乒乓球、羽毛球、网球等;健身运动,如健美操、瑜伽、游泳、器械健身等。某些运动项目在职业人群中较为普及,如散步、羽毛球、乒乓球等活动,某些体育运动可能与职业有一定关联,如机关、企事业单位人员相对其他职业人员在参与体育项目上更具有广泛性;服务类人员可能更喜欢体操、民间舞蹈等项目;设备操作工人可能更喜爱台球、武术、跳舞等运动;棋牌、民俗体育项目可能在从事农林牧渔类职业的人员中更为普及(国家体育总局,2015)。

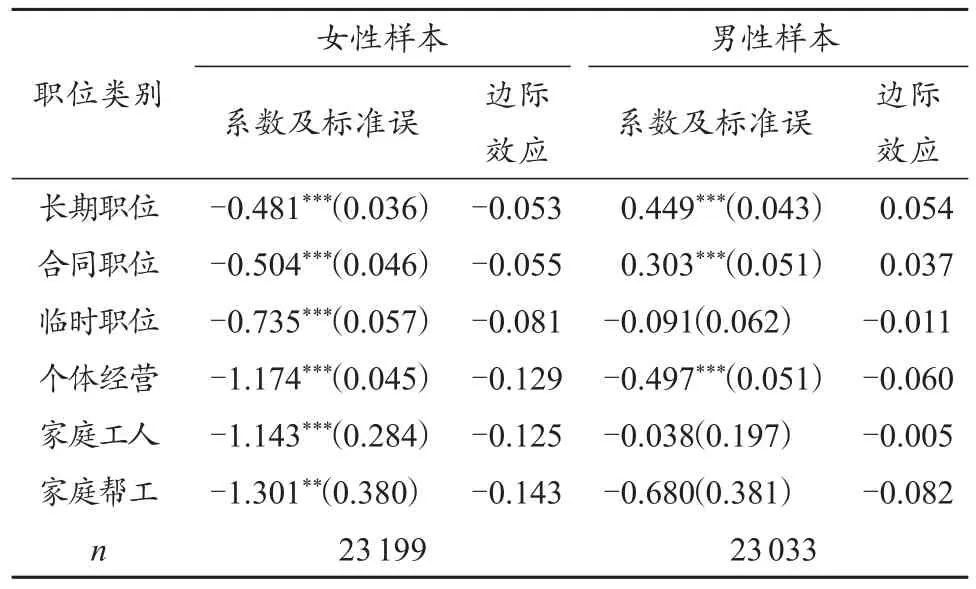

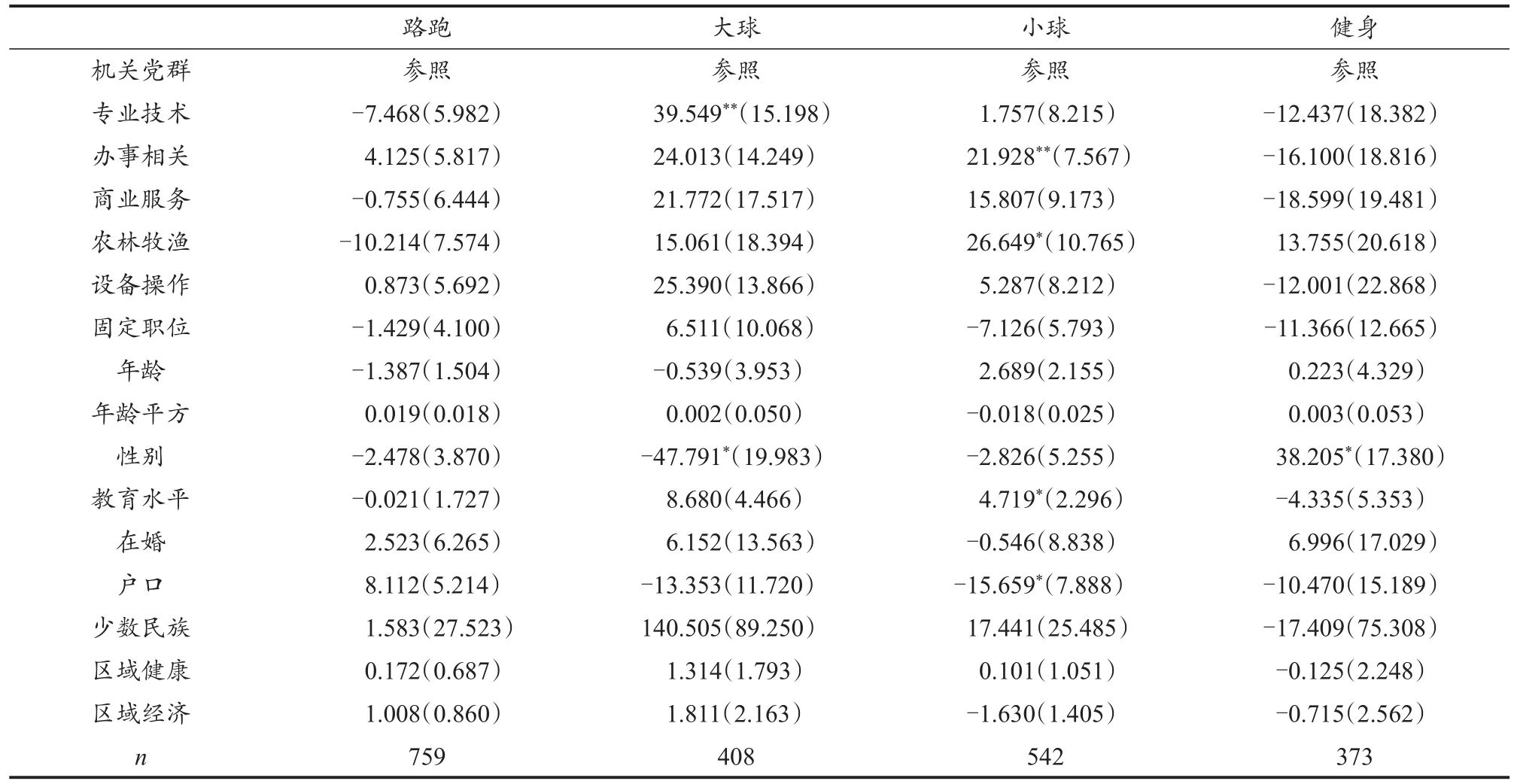

将体育运动分为路跑、大球、小球、健身运动4个类别①CHNS调查中U145~U155选项列出了武术、体操、舞蹈、杂技等各种体育活动类型并提供二分类选择,U151的网球被归入大球,U153排球被归入小球类别,且无法分离。考虑网球、排球两种运动在中年阶段普及较为有限,研究忽略了这两个运动类别的影响,结果可能与实际有所偏差。,并使用Probit方程进行拟合,得出个人职业、职位对运动参与项目的影响估计情况(表4)。

表4 个人职业、职位对运动参与项目的影响估计Table 4 Estimation of the Impact of Individual Occupations and Positions on Sports Participation Projects

研究发现,职业背景因素显著影响个人的运动参与偏好(表4)。以路跑类项目为例,在控制个人因素、社区因素的前提下,机关党群类职业者参与度最高,其他职业者相对参与度有不同程度降低。除了专业技术类职业系数不显著,其他职业均达到显著性水平且参与概率普遍降低0.2~0.3个probit单位,说明从事机关党群、技术类职业的人群对路跑运动普遍接受度更高;对大球项目而言,以机关党群类职业参照,专业技术类职业参与概率提高0.24个probit单位且达到显著水平,设备操作类职业降低0.18个probit单位,其他职业未达到显著水平,表明球类运动在专业技术类职业人员中更受到欢迎,设备操作类职业依然是大球运动的低参与度职业;小球运动及健身运动表现出相似的估计结果,以机关党群类职业为参照,专业技术类职业在这两项运动中均表现出更高的参与度,大约提升0.17个probit单位,农林牧渔及设备操作职业参与度最低,大约降低1.6~2.8个probit单位且均达到了显著水平。拥有固定职位背景,在路跑、大球、小球运动项目上表现出正向影响,而在健身类项目上表现出负向影响,但因统计标准误较大,认为职位因素对于运动参与偏好影响有限。上述结果可以看出,拥有党群机关职业背景的个人,相对其他职业人群路跑类项目的参与意愿更强;专业技术人员在大球、小球及健身类活动中相对更为活跃;办事相关、个体服务类职业人员体育运动项目参与较为均衡,参与概率也处于中等水平;农林牧渔、设备操作类职业人员各类体育项目参与度均较低。

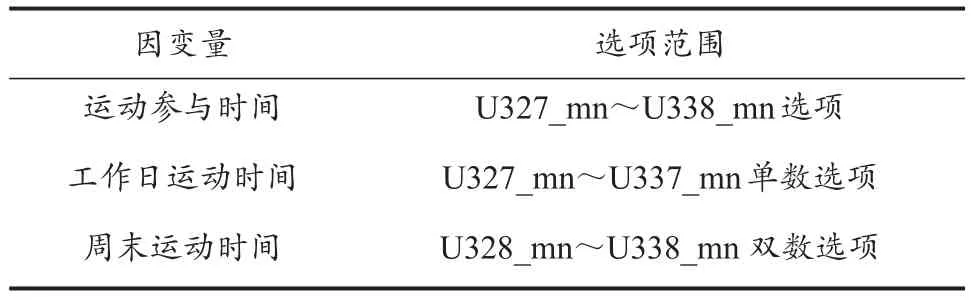

除了参与频度,运动强度也是评价体育参与程度的必要指标(韩秋红,2015)。CHNS问卷中并未出现运动强度的相关提问,但U327_mn~U338_mn选项提供了运动参与时间的备选项,可以作为运动参与强度的代理变量②问卷中运动参与时间区分工作日和周末,研究将二者合并,取周运动时间/min。。个人职业、职位特征与运动参与时间的估计结果③运动参与时间为连续变量,此处采用OLS方法。(表5)如下:

表5 个人职业、职位对运动参与时间的估计Table 5 Estimation of the Time of Participation in Sports for Individual Occupations and Positions

以路跑运动为例,不仅职业、职位背景因素对该项运动的参与时间影响较小,个人特征、区域属性等变量系数也均未达到显著性水平;大球运动参与时间在专业技术类职业和性别因素上表现出一定差异(0.05<P<0.10,勉强显著),在控制其他条件的前提下,以机关党群类职业为参照对象,保持其他条件不变,专业技术类人群每周大球参与的时间平均增加39.55 min,女性平均减少47.79 min;小球运动以办事相关、农林牧渔类职业人员参与时间较多,相对其他职业平均值,办事相关职业人群平均每周增加21.93 min,农林牧渔类职业人群平均每周增加26.65 min;健身运动时间仅性别因素表现出显著差异,男性每周健身时间平均比女性多38 min。综上,个人职业、职位背景对其体育运动参与时间的影响相对有限(表5)。

4 个人职业、职位对运动参与的影响机制:先验的证据

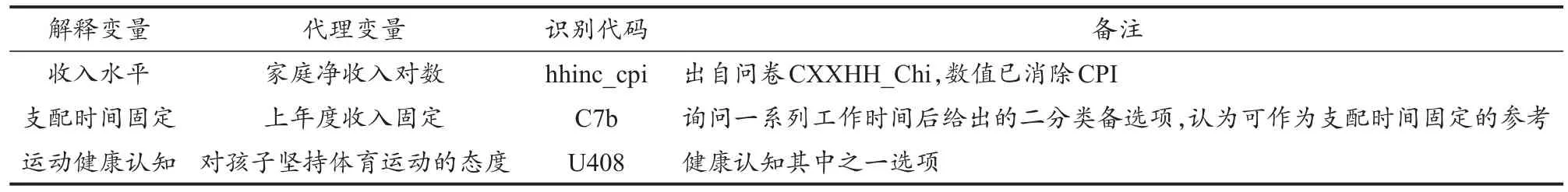

上述研究具体分析了个人职业、职位特征影响其体育运动参与的趋势及程度。梳理前期文献发现,现有关职业职位与运动参与的研究,多探讨了收入、时间、意识等因素的协同影响(满江虹,2016),那么,这些客观存在的外界条件是怎样作用于二者之间关系的呢?基于经验,研究总结出3种个人职业、职位可能影响运动参与概率的机制:1)收入水平。反映经济情况,进而影响其体育消费水平(翟水保等,2011)。2)有固定的可支配时间。工作、家务可能成为阻碍体育运动参与的主要原因(王景亮,2003)。3)运动健康认知。对“体育运动重要性”的认知程度越高,就越倾向于参与体育运动(彭大松,2012)。因此,基于上述分析,分别选取家庭净收入、上年度拥有固定收入、对孩子坚持体育运动的态度3个指标,作为上述3类因素的代理变量,在先验的基础上识别个人职业职位与运动参与的影响机制(表6)。

表6 职业、职位影响运动参与机制的相关解释变量Table 6 Relevant Explanatory Variables of Occupational and Post-influenced Participation Mechanisms

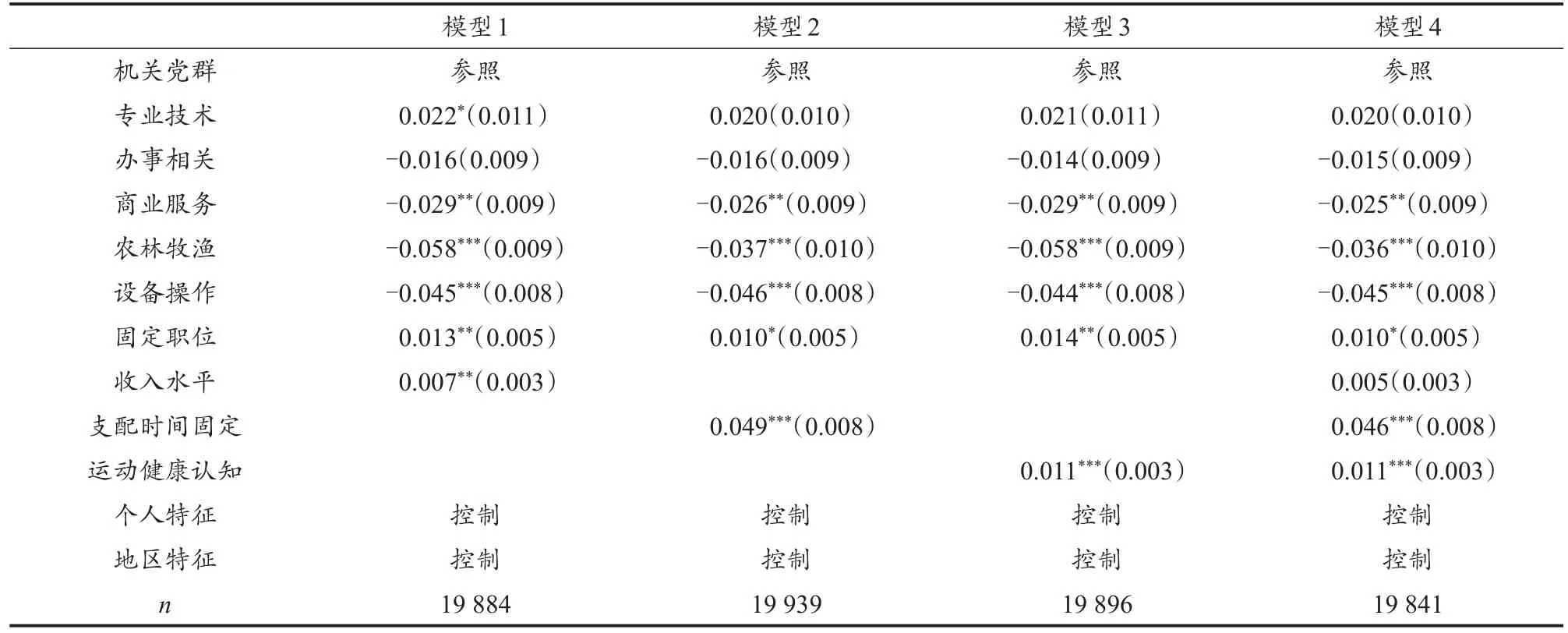

个人职业、职位可能影响体育运动参与机制相关变量的边际效应及显著水平如下(表7):

表7 解释变量的边际效应及显著水平Table 7 Explains the Marginal Effects and Significant Levels of Variables

其中,模型1是在控制职位职业及个人、地区因素的基础上引入家庭净收入对数变量的估计结果,发现收入因素对个人体育参与有显著正向影响,家庭净收入对数每提高1个单位,体育参与概率增加0.7%。模型2引入上年度收入固定因素后,发现同样具有正向显著影响。拥有固定收入的个人,参与体育运动的概率增加4.9%。模型3加入了健康锻炼意识变量,发现拥有让孩子坚持锻炼认知的父母,其自身也会更积极地参与体育运动(增加1.1%,非常显著)。模型4同时放入了上述3个变量,发现收入对数因素不再显著,而其他两个因素仍达到显著水平,说明相对经济条件,可支配时间及健康锻炼意识因素对体育运动参与的解释效应更为显著。

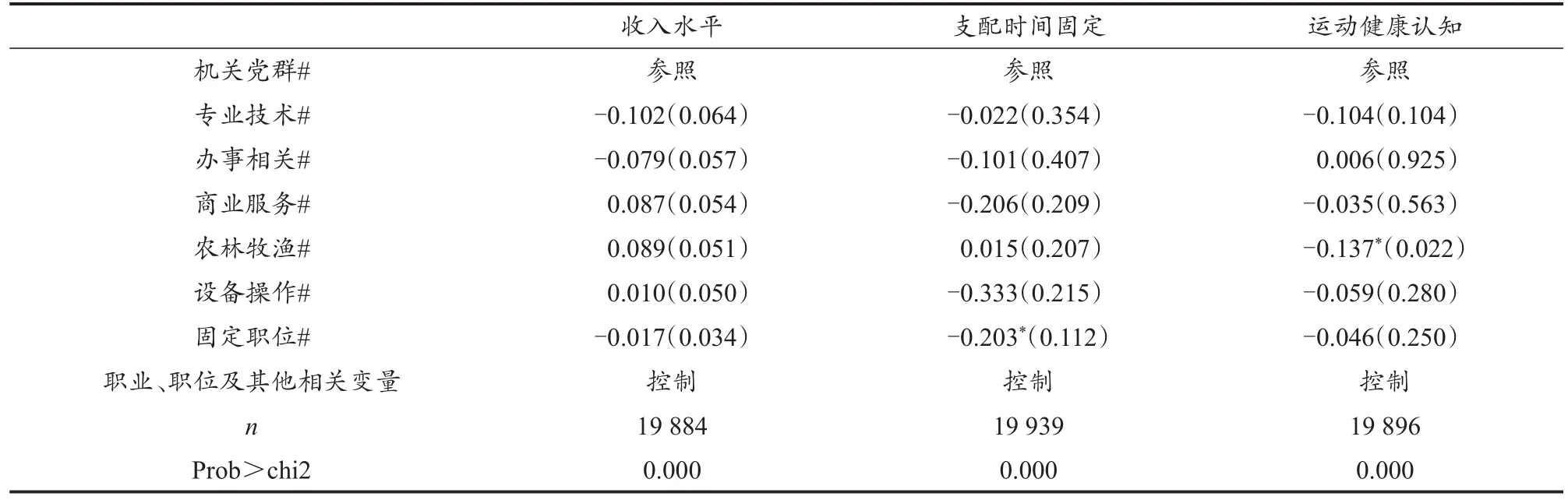

研究表明,收入、时间支配、体育健康意识等因素会对个人体育参与行为产生影响,那么,对于同一职业或相同职位,这些因素的影响作用是否也会非常显著,研究引入了交互(interaction)模型,进一步评估职业、职位特征在这3类因素基础上对体育运动参与的影响机制。评估机制设定如下:将职业、职位因素视为第1组自变量,将3类影响因素视为第2组自变量,当其中一组变量效果在另一组变量每一水平上表现出不一致时,认为个人职业、职位对体育运动参与的影响会受到收入水平、支配时间固定、运动健康认知的影响(表8)。

表8 解释变量对职业、职位的影响效应Table 8 Explain the Effect of Variables on Occupations and Positions

通过研究收入水平对于各类职业及拥有固定职位个体的估计效应发现,收入因素对各类人群体育运动参与的影响均未达到显著水平(表8)。但是,对于商业操作、农林牧渔、设备操作类职业有正向影响,这一定程度上支持了彭大松(2012)的观点,即农民收入越高,参与体育意愿更强,但强的程度相对有限。拥有支配时间因素对于各类职业类别个人体育参与影响均未达到显著性水平,但对拥有固定职位因素有显著负影响。拥有固定的可支配时间但职位非固定的人群,反而有增加体育运动的趋势,表明固定职位会带来闲暇时间的减少,体育运动也会减少。运动健康认知仅相对于农业类职业有显著影响,对职位是否固定影响不大。但该因素对农林牧渔类职业的影响呈负相关,这显然有悖于常识,可能职业健康认知越强的个人,其能力水平及社会地位相对越高,更高层次社会角色的适应导致其体育参与度降低。

总体来看,来自先验的收入水平、支配时间固定、运动健康认知因素的确会影响个人运动参与概率且至少达到1%水平,但结合具体职业及职位特征时,其影响作用显著减弱。

5 关系模型的扩展:体力劳动及精神压力

综合分析结果,拥有职业会显著降低个人体育运动参与概率,但固定职位会增加运动参与概率,职业职位对运动项目偏好有影响,但对运动时间影响不大。这与已有的结论或推测相似(刘大维等,2012)。进一步分析收入、可支配时间、健康认知等因素的作用机制发现,仅支配时间固定对固定职位个体运动参与及运动健康认知对农林牧渔类职业有低水平负影响,对大多职业、职位的运动参与水平则无法解释。考虑已有的相关成果在分析职业职位与体育参与行为时,多提及与工作相关的体力负荷及心理压力等影响(蔡睿 等,2009;陈小蓉 等,2010),而CHNS最新数据①仅CHNS 2015数据包含个人心理健康测定。已包含此类影响因素的定量描述,因此扩展分析主要从体力负荷及社会心理两个方面进一步考察个人职业、职位因素与运动参与是否存在关联,试图找出深层原因。

5.1 体力劳动的挤占效应

大强度劳动是某些职业的基本特点与生存状态,重负荷会使从业者困乏,从而在本能上拒绝参与任何形式的体育活动(陈小容,2010)。那么,高强度的体力劳动会挤占在职人群的体育运动参与过程吗?CHNS问卷在调查中对有工作者询问不同强度的体力劳动持续时间,通过选取重体力劳动时间(min/周)作为衡量体力劳动强度的代理变量,分别计算体力劳动对不同职业人群体育参与的挤占影响。另外,研究侧重考虑体力劳动对运动参与的挤占效应,运动时间应界定为工作日运动时间(单位分钟/周)(表9,表10)。

表9 运动参与因变量设定与说明Table 9 Movement Participation Variable Setting and Explanation

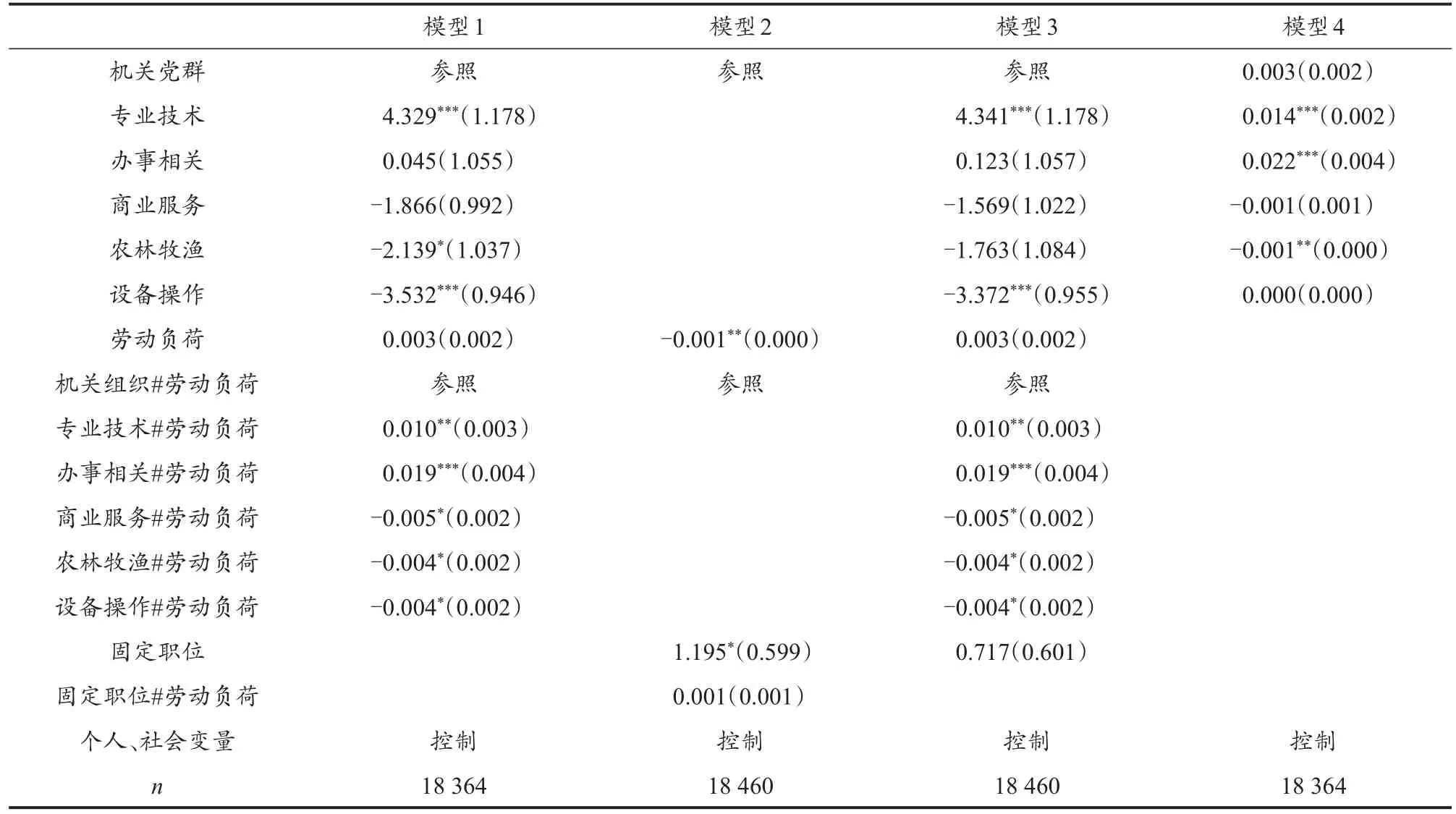

表10 体力劳动对不同职业职位个人运动参与的影响Table 10 Impact of Manual Labor on Individual Sports Participation in Different Professional Positions

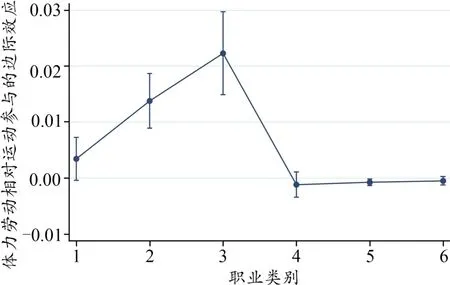

至此,总体上描述了在控制个人及社会相关变量的前提下,劳动负荷对不同职业、职位的人群体育参与时间的影响(表10)。其中模型1~3是劳动负荷对不同职业、固定职位效应及二者综合效应的估算结果,模型4是综合上述结果得出的边际效应。前3个模型重点关注劳动负荷因素的交互作用。模型1显示,劳动负荷对体育运动总体表现出正向影响,但不显著。同时,相对机关党群类职业,劳动负荷与其他各类职业的交互作用均超过5%显著水平,表明拥有不同职业背景的个人,体育运动参与行为普遍受到劳动负荷的影响,其中专业技术、办事相关类别职业人员,受劳动负荷正影响,即随着劳动负荷的增加,从事该职业人群体育运动参与时间有上升趋势。可能此类职业重体力劳动时间相对较少,随着劳动负荷增大,体力的透支使从业人员意识到必须增加体育运动来强健体魄,增强对工作的胜任度。商业服务业、农林牧渔及设备操作类职业与劳动负荷交互项的系数为负,产业工人及个体经营者普遍劳动强度大,工作时间长,随着劳动负荷增大,本能地减少了体育运动时间,这基本印证了陈小蓉等(2010)的观点,即体力劳动挤占了体育参与过程。模型2对固定职位因素的估算表明,体力劳动的交互影响效应为正,但不显著。模型3同时控制了职业、职位因素及职业与体力劳动的交互作用,发现劳动负荷及固定职位因素均不再显著,但劳动负荷与职业因素的交乘作用仍保持显著水平。经以上分析,在我国当前环境下,劳动负荷与职业这两个因素对体育参与具有影响且并不独立,当其中一个条件发生变化时,对运动参与的影响会受到另一个条件的影响。模型4给出了这种影响的边际效应(图1)。

图1 体力劳动对不同职业运动参与的边际效应Figure 1.Marginal Effects of Physical Labor on the Participation of Different Professional Sports

前3类职业的运动参与边际效应为正(图1)。其中,机关党群类职业人群重体力劳动时间每增加1个单位,则体育参与时间增加0.003个单位,但置信区间包含0,在统计上不显著;专业技术类职业人群重体力劳动时间每增加1个单位,体育参与时间增加0.014个单位,且在0.1%水平上显著;办事相关类职业人群劳动负荷的边际效应最高且在0.1%水平上显著为正,重体力劳动时间每增加1 min,体育运动参与时间增加0.022 min。后3类职业人群运动参与边际效应为负,但仅农林牧渔类职业达到了1%显著水平。

5.2 压力情绪的缓解效应

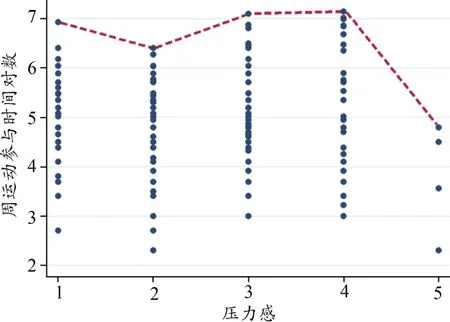

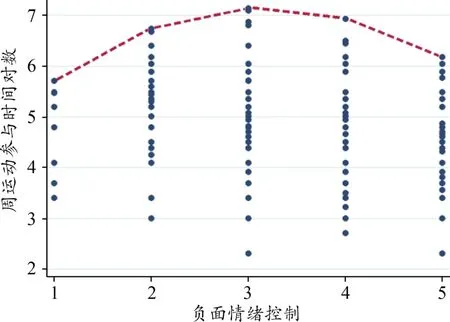

参与锻炼可能是缓解情绪压力的有效途径(吴善玉等,2009)。根据以往研究,引起心理压力的来源及性质不同,但需要采取某种态度去适应(徐道稳,2010),因此,评价心理压力的缓解效果应体现在处于不同压力状态下体育运动参与强度的变化,及由于运动强度的改变带来的心理因素调节两个方面。利用CHNS 2015心理健康测试相关数据,在控制个人和家庭特征变量后,选取压力感(U553)、情绪控制(U559)两个指标,绘制与运动参与时间关系的二维散布图(图2,图3)。

图2 压力感与运动参与Figure 2. Pressure Sense and Participation in Sports

图3 负面情绪控制与运动参与Figure 3.Negative Emotion Control and Participation in Sports

横坐标为变量对应的强度值(图2,图3),数值1为无压力或没有负面情绪控制能力,值越大代表压力越大或情绪控制力越强,纵坐标为运动参与时间的对数。重点观察纵坐标的极值。无压力状态的个体,运动参与时间分布较为均衡,压力上升1个单位,运动参与时间无论最高值还是最低值,均有所降低,表明低强度的心理压力对运动时间有负影响;处于中等压力情境下,个人体育参与时间出现普遍上升,表明对于体育运动,无论低参与度还是高参与度人群在处于适度心理压力时,均有增加体育运动的趋势;压力感更大的样本,最低参与时间保持不变,但最高值仍有上升趋势;在极限心理压力感受下,体育运动参与时间大幅下降,说明此时体育运动已经失去了调节心理的作用,缓解高强度压力需要诉求其他方法(图2)。体育运动对于负面情绪控制的相关效应(图3),从总体来看,处于不同情绪控制力的样本,体育运动参与时间分布较为松散,因此认为运动参与和个人负面情绪的控制力关系不大;另外,没有情绪控制力或情绪自控力弱的个人,不会较积极地投入体育运动。

就2015年大约2 000个样本来看,无论单独控制职位还是职业指标,压力感与运动参与时间的线性关系均表现为负向1%水平显著(表11),可能是极限压力下运动参与时间锐减产生了杠杆作用,降低了总体的参与趋势。相对机关党群职业,其他职业压力调节作用均为正。负面情绪控制方面,各类职业交互项系数不稳定且置信区间均包含0,不同职位也表现出同样的特征,表明该因素对运动参与的影响有限。说明在我国当前职业环境下,心理压力对运动参与时间的影响呈非线性相关关系。无压力状态时,个人运动参与具有随机性且持续时间分布均匀,随着压力增大,体育参与时间有延长趋势,但极限状态的心理压力会严重降低体育运动积极性。因此,应重视在职人群的心理状态,适度的心理压力可能会增加其对自身健康水平提升的紧迫感,通过增加体育运动频率来缓解压力。过度压力会大幅挤压在职人群健身活动时间,对其健康造成不利影响。另外,体育运动对于负面情绪控制的调节作用均不显著,增强职业人群负面情绪的控制力应涉及体育运动之外的其他因素。

6 结论与建议

6.1 结论

1)各类职业背景对于体育运动参与概率显著低于无业者的运动参与概率。固定职位会增加体育运动机会,与女性体育参与呈线性正相关,但对男性运动参与行为影响不大。

2)职业背景显著影响运动参与偏好,但个人职位因素对于运动偏好影响有限。在体育运动参与时间方面,个人职业、职位背景对运动时长几乎没有影响。

3)经济收入、时间支配、体育健康意识等因素均会对个人体育参与行为产生影响,与经济收入相比,可支配时间及体育健康锻炼意识对体育运动参与的解释效应更为显著。

扩展模型发现,重体力劳动负荷几乎影响所有职业的体育参与,但影响方向及程度有显著区别。劳动负荷因素不仅挤占运动参与时间,还会起到促进体育参与的作用。对于普遍关注的体育运动压力缓解及情绪控制作用,采用CHNS 2015年度最新心理调查数据估算两类因素影响,发现压力感与运动参与时间呈水平S型结构,轻微压力与过度压力均使运动参与呈减少趋势,适度压力与体育参与积极性表现出正相关性,而体育运动对情绪控制的作用有限。

6.2 建议

研究验证了拥有职业的个人体育运动参与概率保持较低水平,在一定程度上反映了工作中体育运动环境的缺失,同时,处于固定职位带来规律的闲暇时间将显著提高运动参与的机会。因此,应重视营造良好的体育生态环境,加强社区、学校、企事业单位体育设施资源共享力度,完善人员及设备管理体制,为职业人员提供更多接触体育活动的机会。

研究得出不同职业类型的体育运动偏好趋向为不同职业体育运动的尝试开展或长期组织提供了参考依据。如党群机关类职业更适宜组织路跑类项目;专业技术类职业更易于接受球类运动;办事相关、个体服务职业未表现出显著的项目偏好,开展体育项目不受到限制;农林牧渔、设备操作类职业总体体育参与水平较低,应从国家、社会层面加强运动健康认知引导,创造有利于体育参与的条件。另外,对体育运动更有解释力的是支配时间及运动健康意识,完善这两个因素条件是促进体育参与行为的前提。