近场爆炸下钢筋混凝土梁毁伤效应研究

2022-04-08翟红波苏健军

唐 泓,翟红波,苏健军,付 腾

(1.西安近代化学研究所,西安 710065;2.火箭军装备部驻西安地区第五军事代表室,西安 710065)

1 引言

钢筋混凝土梁是建筑的主要组成构件,研究其在爆炸工况下的毁伤特征对目标易损性分析和安全设计具有重大意义。梁的典型破坏包括弯曲、剪切、层裂和冲剪破坏等,梁的结构尺寸影响其在爆炸作用下的响应及毁伤特征,参量包括比例距离、配筋率、配箍率、钢筋和混凝土的强度等。国内外学者通过试验和仿真手段研究了不同参量对梁破坏特征的影响。针对弯曲破坏,钢筋强度的增加使梁在高峰值压力下产生的裂缝数量变多,裂纹的长度及宽度降低,但梁的极限位移和延性降低;提高配筋率同样会使梁的裂纹数量增多且宽度减少,配箍率对弯曲破坏特征并无太大影响。随着梁截面高度、纵筋配筋率的增加、混凝土强度的减少,梁的破坏形式从弯曲破坏变为剪切破坏。在剪切破坏模式下,钢筋强度的提升并未提高梁的抗爆能力;配箍率的提升能减少梁的挠度,配箍率低的梁受压区混凝土还未发生压缩破坏便发生剪切破坏。针对局部破坏,药量的增加会梁混凝土剥落及钢筋屈服范围扩大,产生更严重的毁伤,但缺乏钢筋强度、配筋率等参量对毁伤特征的影响分析。

数值模拟是研究爆炸作用下梁响应的有力工具。Gholipour等通过DYNA模拟钢筋混凝土梁在近场爆炸及冲击荷载组合下的破坏,研究梁在不同加载模式下的破坏特征变化趋势。Andrew等通过DYNA研究钢筋混凝土板在接触爆炸下的毁伤特征。YAN等利用数值模拟研究了近爆工况下梁的裂纹产生和混凝土的剥落过程。周清等总结了DYNA中爆炸载荷施加的4种方式。Rao,Yu等利用等冲量原理将爆炸载荷简化为分段均布的载荷施加到钢筋混凝土梁上,通过分别计算梁表面反射超压和求解梁响应获取梁在爆炸工况下的毁伤状态,该方法避免了对空气域建模,使计算效率大幅提升,但载荷的过度简化会使仿真结果误差较大。因此采用该方法关键在于对梁所受超压的准确描述以及对梁的材料模型合理选择。就超压而言,AUTODYN的模拟结果和爆炸试验得到的反射超压峰值大小及到达时间吻合较好,利用AUTODYN能够获取准确的近场爆炸冲击波时程曲线。DYNA是模拟结构动态响应的常用工具,而钢筋混凝土作为一种典型的材料,DYNA中有适用爆炸工况下的材料模型。

综上所述,现有钢筋混凝土梁毁伤研究主要针对整体破坏,对局部破坏研究较少。为了完善梁目标的毁伤研究,本文中利用仿真手段,通过改变纵筋强度、箍筋间距、装药形状、梁的长度、宽度及高度,观察不同结构的钢筋混凝土梁在近爆工况下的局部破坏特征,探寻不同参量对局部破坏的影响。

2 钢筋混凝土梁数值模拟

本文中采取的数值方法为通过AUTODYN计算爆炸载荷,再利用DYNA模拟梁的响应;梁的破坏与比例距离有关,而在小比例下梁的破坏模式表现为局部冲剪或者层裂破坏,比例距离0.15 m/kg时梁的破坏具备冲剪与层裂的特征。冲剪破坏下梁的毁伤特征较为明显,因此为了比较不同参数梁的破坏特征与毁伤模式,本文中数值仿真工况取1 kg梯恩梯,比例距离为0.14 m/kg。

2.1 梁表面压力载荷计算

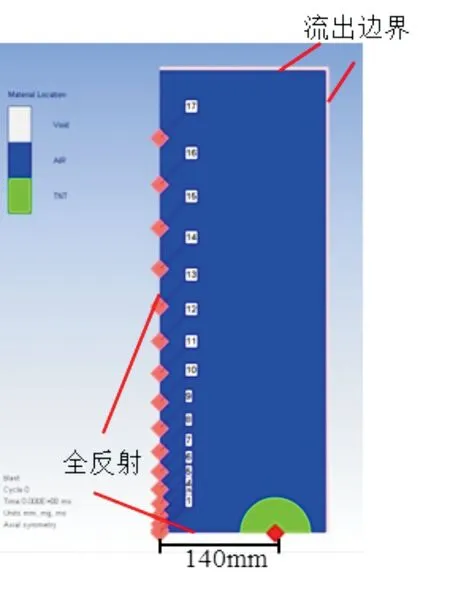

利用AUTODYN模拟球形装药和柱形装药爆炸,采用的材料参数均取自AUTODYN自带的材料模型库,起爆方式为中心起爆。采用对称建模,单元长度为1 mm,通过全反射边界模拟冲击波在梁表面的反射及对称边界,另外两边为流出边界条件。添加观测点获取不同爆心距下梁表面的反射超压时程曲线。由于冲击波在梁上分布近似呈指数型,因此观测点的间距逐渐增大,数值模型如图1所示。

图1 反射超压计算模型示意图Fig.1 Reflection overpressure calculation model

图2为计算得到的爆心距0.14 m跨中位置的反射超压时程曲线,当冲击波到达梁表面时反射超压瞬间上升至峰值,衰减到环境压力后形成负压段,最后逐渐恢复到大气压强(黑线)。为了简化计算,在后面计算中做以下约定:不计冲击波上升时间,即当冲击波到达梁表面时便达到峰值,取反射超压开始改变的时刻作为冲击波到达梁表面的时间;将反射超压时程曲线按等冲量原理简化为线性衰减曲线并忽略负压段(红线)。

图2 跨中反射超压时程曲线Fig.2 Mid-span reflection overpressure time history curve

根据反射超压时程曲线获取各测点的比冲量(方法为=∑)、反射超压峰值、超压到达时间,其中在计算比冲量和反射超压峰值时均减掉了环境压力。

将各点的爆心距、比冲量、冲击波到达时间写入DYNA,通过线性插值式(1)获取梁上各位置的峰值反射超压、冲击波到达时间以及比冲量,再利用等冲量原理计算正压作用时间,见式(2):

=(+1-)(-)(+1-)+

(1)

=2

(2)

式中:为各参量(、、、),为梁上各点到爆心的距离。

任一时刻的反射压力由下式计算:

(3)

2.2 梁毁伤数值模拟

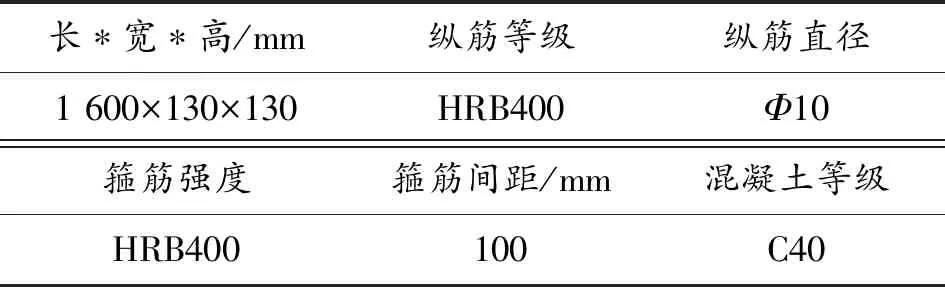

现有梁爆炸试验多为缩比试验,因此本文中利用DYNA研究钢筋混凝土缩比梁在近场爆炸下局部破坏特征,采用分离式建模方法,由于载荷和梁的对称性,沿梁轴向建立1/2模型,边界条件按照文献[19]设置,保护层厚度为20 mm,梁结构尺寸按表1设置。

表1 钢筋混凝土梁结构尺寸Table 1 Details of reinforced concrete beam

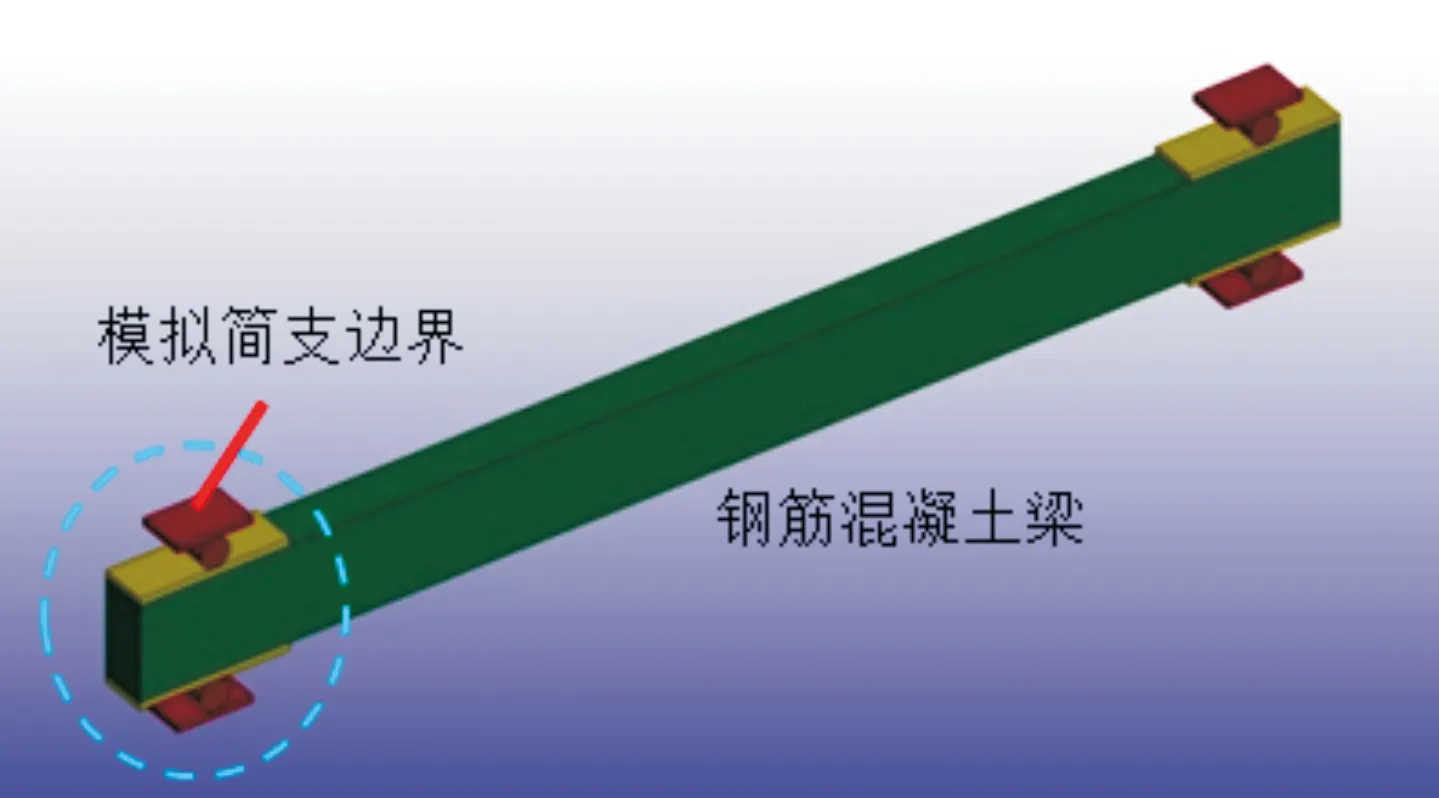

混凝土及固定装置采用Solid165实体单元,钢筋采用beam161梁单元,固定装置与梁之间定义接触,在对称面上施加对称边界条件。网格单元尺寸为2.5 mm,共 880 816个单元,仿真模型如图3所示。

图3 钢筋混凝土梁仿真模型示意图Fig.3 Reinforced concrete beam simulation model

混凝土采用K&C模型,钢筋采用双线性弹塑性本构模型,固定装置采用弹塑性本构模型,相关材料参数见表2。

表2 材料参数Table 2 Material parameters

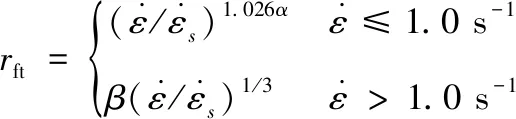

通过侵蚀模拟混凝土的断裂与失效,采用相对保守的侵蚀准则,最大主应变达到0.5时材料失效;混凝土应变率放大系数根据式(4)、式(5)计算,混凝土受压时放大系数为

(4)

受拉时放大系数为

(5)

2.3 数值模拟与试验的结果对比

为了验证数值模拟结果的有效性,开展了钢筋混凝土梁1近场爆炸试验,钢筋混凝土梁为长160 cm、宽13 cm、高 13 cm的矩形截面梁。保护层厚度为2 cm,混凝土等级为C30,取预制水泥块开展单轴试验,测得强度为41.7 MPa,纵向钢筋为410 mm,对称配筋,箍筋为6 mm,间距100 mm。纵向钢筋和箍筋均为HRB-400,极限强度约为625 MPa,屈服强度约为435 MPa。试验工况为1 kg TNT球形装药,爆心距为0.1 m,边界条件按照文献[19]设置。

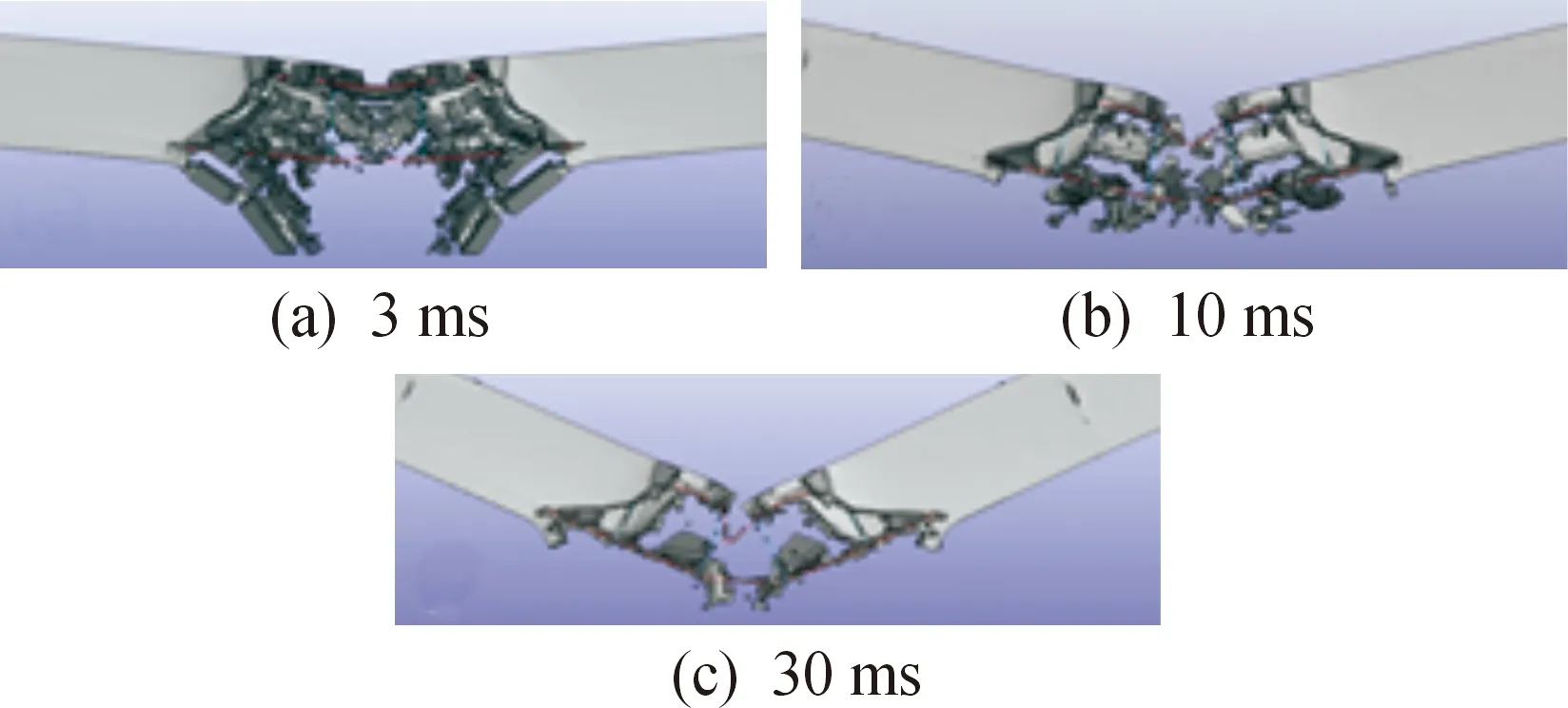

爆炸工况下梁的整体响应滞后于梁产生局部破坏,当仿真时长超过3 ms时,梁的局部破坏基本完成,此后随着计算时间的延长梁的变形仅表现在挠度的增加,而迎爆面和背爆面破碎区域尺寸不变,如图4所示。

图4 不同时刻梁的局部毁伤结果仿真图Fig.4 Beam damage at different times

因此,在验证数值模型毁伤特征时没有选取挠度作为毁伤参数,本文选取迎爆面和背爆面破碎区域宽度为毁伤参数。由于试验和仿真的破碎区域形状不呈规则矩形,因此破碎区域计算方法为梁长减去梁边缘两端未破坏区域的长度如图5所示。

图5 破碎区域计算方法Fig.5 Calculation method of broken area

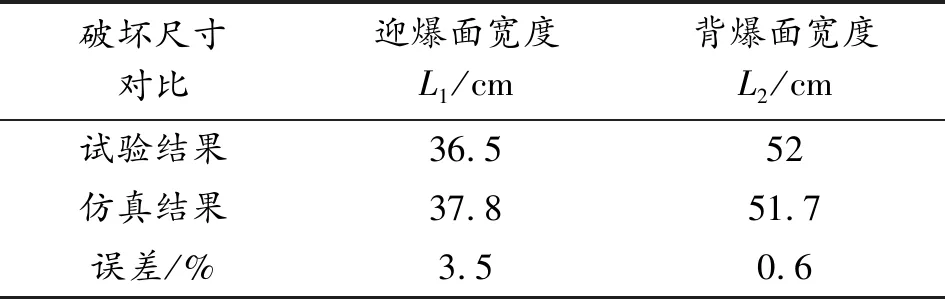

试验与仿真结果如表3所示。

表3 混凝土破坏尺寸Table 3 Concrete failure size

两者的误差小于5%,本文采用的仿真方法及模型能够对近场爆炸下梁的毁伤进行模拟,得到较为准确的破坏尺寸。

3 不同参数对梁的毁伤结果影响

为了探究各因素对局部毁伤的影响,以表1中梁尺寸为对照,根据常规工况改变纵筋强度、箍筋间距、装药形状,梁的长度、高度及宽度,观察梁的局部破坏特征,以下小节中未提及的梁结构尺寸均取表1中相关梁尺寸,装药形状皆为球形装药。

3.1 纵筋对局部破坏的影响

不同纵筋强度和配筋率下梁的毁伤形态仿真结果如图6所示,梁尺寸与局部破坏尺寸如图7所示,配筋率和钢筋强度的改变并未造成迎爆面和背爆面毁伤区域尺寸发生显著变化,但低配筋率和低钢筋强度的梁在支座附件发生破坏,产生剪切破坏的特征。

图6 不同纵筋等级及直径梁的毁伤形态图Fig.6 Damage with different longitudinal reinforcements

图7 不同纵筋等级及直径梁的破坏尺寸曲线Fig.7 Damage sizes with different longitudinal reinforcements

3.2 箍筋间距对局部破坏的影响

不同箍筋间距的梁尺寸及破坏尺寸如图8所示。当配箍率改变时,迎爆面混凝土破坏尺寸基本无变化,随着箍筋间距每次增加50 mm,背爆面破坏尺寸增加超过10%。因此配箍率不影响梁混凝土局部破坏的发生,却能影响局部破坏程度。

图8 不同箍筋间距的梁破坏尺寸曲线Fig.8 Damage with different stirrup spacings

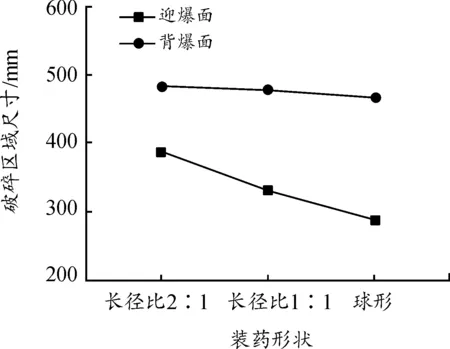

3.3 装药形状对局部破坏的影响

装药形状改变时,作用在梁表面的冲击波形状随之改变。随着长径比增加,炸药表面离梁的距离缩短,跨中反射超压峰值增加。由于冲击波集中,随着长径比的增加,梁的局部毁伤区域扩大,纵筋发生断裂,3 ms时整体挠度减小,混凝土破坏尺寸如图9所示。

图9 不同TNT装药形状下梁的破坏尺寸曲线Fig.9 Damage with different TNT charge shapes

3.4 梁尺寸对局部破坏的影响

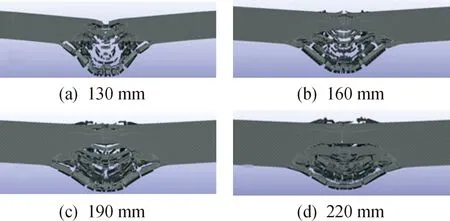

不同结构的梁破坏尺寸如图10所示,不同长度的梁破坏尺寸基本不变,随着梁宽度增加,混凝土的破坏尺寸减小。梁高度的增加使梁的破坏程度降低,破坏模式变为层裂,但背爆面破坏尺寸增加,混凝土损伤范围扩大如图11所示。

图10 不同结构下梁的破坏尺寸图Fig.10 Damage with different sizes

图11 不同尺寸梁的毁伤形态曲线Fig.11 Damage with different sizes

4 结论

利用AUTODYN和LS/DYNA研究钢筋混凝土梁在近爆工况的破坏特征,通过改变梁的结构参数研究钢筋、混凝土及装药形状对局部毁伤特征的影响因素,结果表明:

1)钢筋对梁局部破坏程度影响较小,改变纵筋强度和配筋率不能减少梁的局部破坏尺寸;配箍率的增加使背爆面破坏尺寸减少,但对迎爆面破坏尺寸影响较小。

2)装药形状通过改变作用在梁表面的冲击波形状影响梁的局部破坏特征,局部毁伤尺寸随着TNT装药的长径比增加而增加。

3)核心区域混凝土的尺寸影响梁的局部破坏特征,宽度和高度的增加将减小梁的破坏程度,但高度的改变导致破坏模式变化,背爆面混凝土的损失加剧。