民国时期江苏籍留学雕塑家研究①

2022-04-08南京艺术学院美术学院江苏南京210013

秦 天(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

导言

民国的断代被公认始于公历1912 年1 月1 日,终于1949 年10 月1 日,在此时间内的一切活动皆属于民国时期。这一时期为中国聚变之爆发的年代,传统的经济、思想、政治、文化……都受到了极大的冲击,这与清末以降外来入侵有着密切的关系。军事上的失败使得当时的中国人开始怀疑自身的价值,中国在清末腐败昏庸的统治下也出现了诸多社会问题,有识之士、知识分子们希望通过自身的努力去改变这个国家衰微的状况,“师夷长技以制夷”成为了当时流行的一句口号,也是他们的目标。

在那个时代的整体气氛中雕塑也被当作一种救亡图存的路径,清末民初开始出现了中国第一批雕塑艺术留学生,无论是留学欧美或者东亚的留学生都将当时欧洲古典学院派的写实体系带回了国内并开展了现代雕塑教育以及现代雕塑创作的活动。

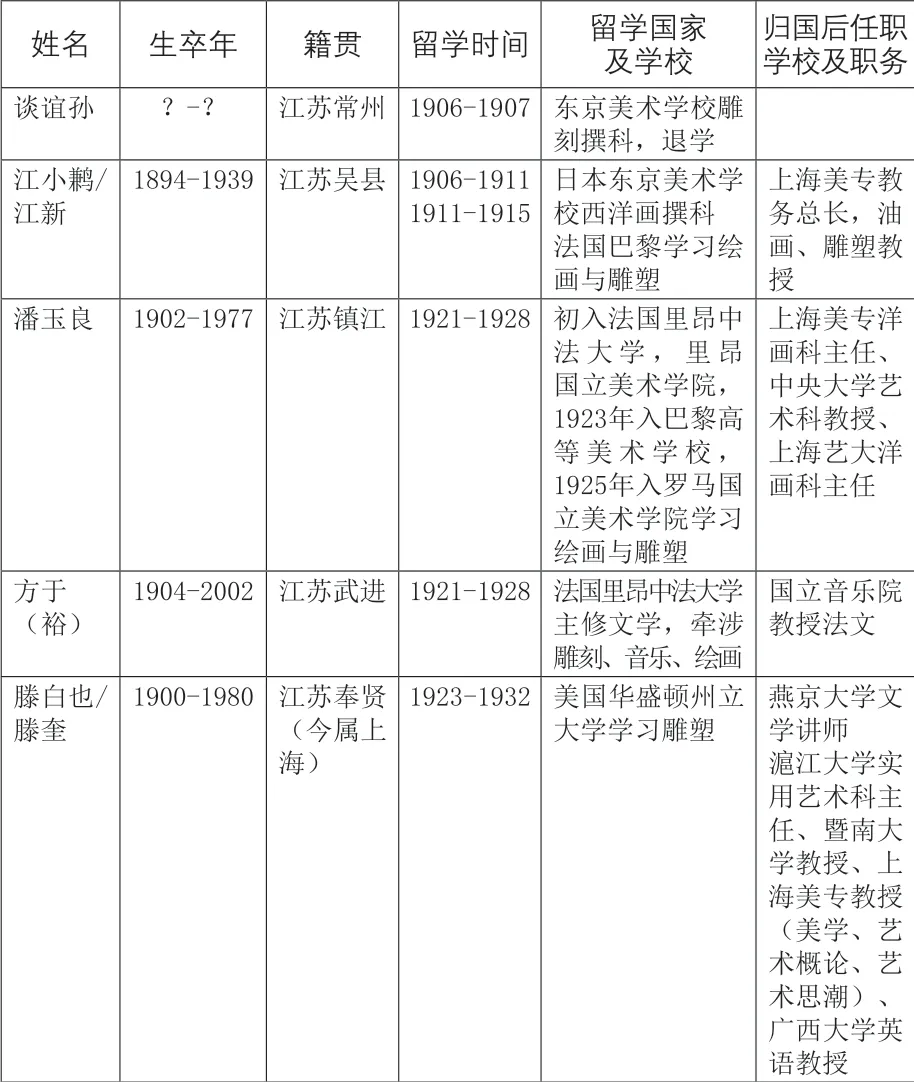

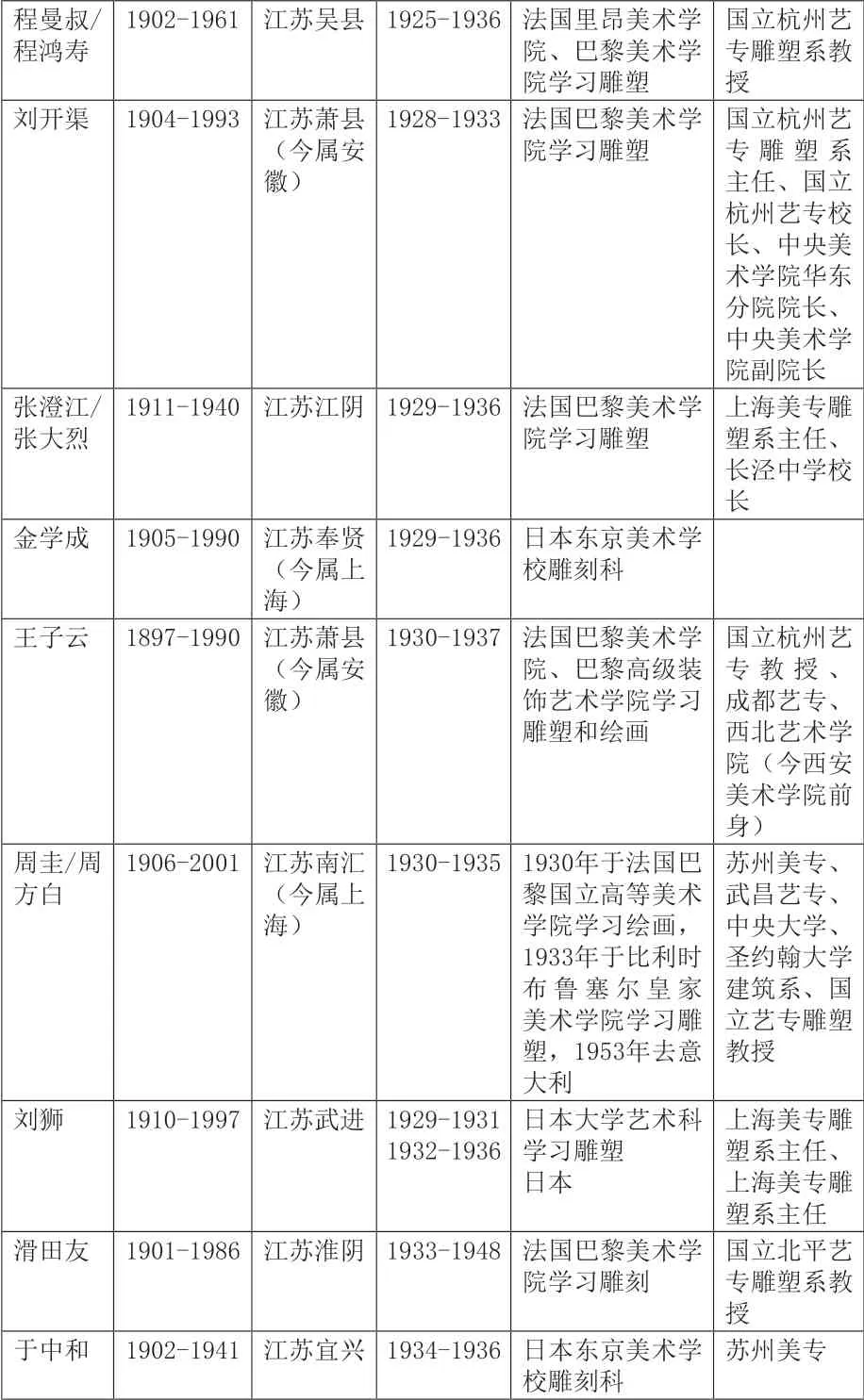

江苏作为当时政治、经济的中心地区,受到的新思想新文化影响颇早,在当时留学生的队伍里占有相当的数量比例,无论官派或是自费游学,在各省份中江苏籍学生比例都是高的。笔者通过各方文献资料的整理,统计出江苏籍雕塑留学生有14 人,而这些人中就有为中国雕塑作出开疆拓土、卓越贡献的雕塑家。本文将对这14 人的留学经历、归国后履职、主要雕塑作品、写实主义倾向来源以及雕塑本土化等方面进行论述,力求对第一代江苏籍雕塑家进行尽可能系统的概述。

一、留学经历及归国后任职

清朝晚期,由于列强的持续入侵让晚清政府意识到了必须学习西方的先进技术才能挽救摇摇欲坠的统治,所以1872 年起开始官派第一批留学生。民国建立后延续了官派留学生的政策并加以改良,同时延续了20 世纪初开始的各国退还庚子赔款用于中国留学生留学的各种庚款留学政策。无论官派、庚款留学政策抑或是自费留学,江苏籍留学生占比都是很高的,最重要的原因是江苏拥有良好的经济基础以及较早开放的通商口岸所带来的眼界的开拓,其中江苏籍雕塑留学生就有14 人。经笔者多方查证,民国时期江苏籍雕塑留学生名单及概况如下:

表1 民国江苏籍雕塑留学生情况简表

程曼叔/程鸿寿1902-1961 江苏吴县 1925-1936 法国里昂美术学院、巴黎美术学院学习雕塑国立杭州艺专雕塑系教授刘开渠 1904-1993 江苏萧县(今属安徽)1928-1933 法国巴黎美术学院学习雕塑国立杭州艺专雕塑系主任、国立杭州艺专校长、中央美术学院华东分院院长、中央美术学院副院长张澄江/张大烈1911-1940 江苏江阴 1929-1936 法国巴黎美术学院学习雕塑上海美专雕塑系主任、长泾中学校长金学成 1905-1990 江苏奉贤(今属上海)1929-1936 日本东京美术学校雕刻科王子云 1897-1990 江苏萧县(今属安徽)1930-1937 法国巴黎美术学院、巴黎高级装饰艺术学院学习雕塑和绘画国立杭州艺专教授、成都艺专、西北艺术学院(今西安美术学院前身)周圭/周方白1906-2001 江苏南汇(今属上海)1930-1935 1930年于法国巴黎国立高等美术学院学习绘画,1933年于比利时布鲁塞尔皇家美术学院学习雕塑,1953年去意大利苏州美专、武昌艺专、中央大学、圣约翰大学建筑系、国立艺专雕塑教授刘狮 1910-1997 江苏武进 1929-1931 1932-1936日本大学艺术科学习雕塑日本上海美专雕塑系主任、上海美专雕塑系主任滑田友 1901-1986 江苏淮阴 1933-1948 法国巴黎美术学院学习雕刻国立北平艺专雕塑系教授于中和 1902-1941 江苏宜兴 1934-1936 日本东京美术学校雕刻科苏州美专

民国时期的留学生记录由于其独特的历史背景以及部分政治的因素导致资料的缺失及差异,笔者通过对比,发现了这一时期留学生记录的差别主要来自几个方面:第一,行政区域划分的不同。民国时期的行政区域划分比较复杂,与新中国成立后的划分也不同,这就导致了在多份资料中对留学生的籍贯采取了不同的划分,例如,滕白也、金学成、张澄江的籍贯有的标注为上海,有的为江苏,原因是新中国成立后奉贤、南汇等地均被划为上海地界,而在大部分民国时期内,这几个地域属于江苏。笔者认为,既然考证的是民国时期内的雕塑留学生,那么当时的城市属于哪一省应当将其划分为该省。同样的原因还有原属江苏,新中国成立后划归安徽的萧县,来自萧县的刘开渠、王子云以当时的行政区域划分将其籍贯地归为江苏。第二,资料记录方的不同。如周一川教授在《民国时期留日美术学生的名单汇集和史料分析——1923、1925、1927~1944》记载,留日学生的名单有两种,一种来自民国政府《中华年鉴》的统计,由于当时留日无需提供护照,所以一些自费留学的学生不用去公使馆报到,导致一部分自费学生的名单缺失。反而是成立于1918 年的日华学会尽可能详尽地统计了留日学生的名单,所以造成了名单的不同。第三,不明原因。在笔者整理文献资料过程中,发现留日美术生于中和的籍贯有两种,分别是江苏宜兴与黑龙。笔者在比对了多种留日美术生研究文献后发现,标注“黑龙”的名单来源日本研究中国留学生专家吉田千鹤子的原著,同样是基于吉田千鹤子的研究而整理的其他文章均将于中和的籍贯标注为江苏,加之于中和在留日前与归国后均在苏州美专学习和工作,所以笔者更倾向于中和的籍贯为江苏宜兴。另一个原因不明的留学生是严德辉(或严德晖),部分研究民国美术史的文献标注严德辉为江苏籍,而研究上海美术史及上海美专史的文献更多的将其标注为温州永嘉人。根据其生平及家庭成员勘正,其父兄等及亲属均为浙江温州一带人士,所以笔者将严德辉划出江苏籍一列。

由于带着历史使命出国留学,归国后,这些留学生便义无反顾地投入到改革命运的潮流中。在蔡元培“美育代宗教”的主张下一大批美术留学生从事了现代美术教育事业,蔡先生对中西方雕塑艺术的异同以及雕塑在现代社会的积极作用都作了阐述,无论是国立北京美术学校还是杭州国立艺术院的成立,都有蔡元培在背后积极推动的身影,许多雕塑家都与蔡先生过从甚密,其中有江苏籍的江小鹣与刘开渠等。受蔡元培推动现代美术教育影响,雕塑留学生归国后大部分选择了从事雕塑艺术的教育工作。可以看出绝大部分人员都选择了与蔡元培关联紧密的国立杭州艺专、国立北平艺专、上海美专等学校,抗战后随着这些学校内迁或停止了教学工作。

归国人员中谈谊孙的资料较少,未发现有其归国后行踪的记载。另一位不曾参与教学事业的是奉贤的第一位共产党员金学成,早年积极参与革命,后因工伤去日本治疗并开展党组织工作,后进入日本东京美术学校学习雕塑,归国后参与地下党组织活动,经营、创办报刊,投身于革命,所以未曾加入归国后教学的队伍中。

二、写实主义倾向的来源

西方在20 世纪初以后,革命、新思潮、新的生产方式衍生出现代主义的美术,很快就经由留学生、报刊等方式传入国内。现代主义美术反古典、反学院,更加注重艺术家个人精神的呈现,与之前的写实主义精神几乎背道而驰。这时期的留学生虽进入写实主义的堡垒——艺术学院学习,但终究会受时代风潮的影响而青睐现代主义风格,例如刘海粟先生的侄子刘狮,“他在东京美专与日本帝大所受的学院的严格的艺术教育,但他的思路与创作作品,却偏向现代,一则是青年人的求新,主要的影响是那个时代的艺术走向,巴黎和东京都是抽象主义和超现实主义的天下……和一般年轻人一样,刘狮喜欢探寻新事物,追求新境界,他醉心于康定斯基、皮卡索、波拉克、米罗等名家的艺术理论。”其绘画作品有明显的立体主义、野兽派等现代主义的影响,甚至影响了他的水墨作品,然而其雕塑作品据可查阅的资料,仍以写实倾向的人物为主,雕塑的语言与主题并无现代主义那般前卫与先锋,唯独《自塑像》(1936 年)加入了些许立体主义切割块面的意识,但与布朗库西(Constantin Brancusi,1876-1957)、加博(NaumGabo,1890-1977)等主要现代主义雕塑相去甚远,这就牵涉“用”的问题。

康有为在理论上较早提倡“写实”,以其反对元代以来文人画“小圈子”传统;蔡元培“以美育代宗教”,倡导现代雕塑艺术,撰写《雕刻》一文:“西方则古代希腊之雕刻优美绝伦;而15 世纪以来,意、法、德、英诸国亦复名家辈出。吾人试一游巴黎之鲁佛尔(罗浮宫)及卢克逊堡博物馆(卢森堡博物馆),则希腊及法国之雕刻术可略见一斑矣。”可见蔡元培对雕塑的认识仍属于写实倾向的古典主义艺术;另一位写实派推崇者徐悲鸿,他倡导的是更纯粹的西方古典学院体系中偏向新古典主义的借古、隐喻的创作方式,利用极为精确的造型语言表达人物背后的思辨逻辑,如其作《放下你的鞭子之王莹女士》。提倡“写实”是洋务运动已降的精英阶层传统,希望借由西方经过实践检验过的技艺在中国建立新美术体系,重振中华艺术的雄风。其二,利用美术唤醒国民的精神信仰,以其充作宗教之用。普罗大众,需要找到适合大众口味的形式,西方现代主义更注重个人精神的表达,而较少关心观看者的眼光,艺术家以小型沙龙会聚,这又违反了康有为等人所反对的小圈子传统,自然也不符合审美大众化的要求,大众(指那个时期尚未接受较高水平教育的民众)并不一定能真正看懂写实的艺术,但不写实的现代主义是一定看不懂的。其三,雕塑艺术极重视严谨的造型,自文艺复兴确立了古典主义的雕塑艺术标准后,造型观念、观看方法、解剖学知识等都已深入人心,这些让雕塑艺术在涉及人物的作品里很难发展出类似绘画的强烈的个人语言,即使为后世所瞻仰的伟大的罗丹(Auguste Rodin,1840—1917)也曾长期为西方传统雕塑体系所排斥。所以当牵涉雕塑之“用”时,雕塑家们普遍选择了熟悉的写实技艺。其四,除了架上雕塑创作,雕塑还是现代城市空间的重要组成部分,雕塑家为特定的个人或政府机构制作雕塑以赚取相应的报酬,也只有相对充足的资金才可以让大型雕塑得以实现。雕塑进入中国之初,为政治领袖、名人塑像或竖立纪念碑成为最主要的城市雕塑主题,其中像与不像是重要的衡量标准;其五,抗战的爆发将所有社会的问题聚焦到民族独立上,文化的问题与政治问题、民族独立问题统一了起来,刘开渠在《我们应该利用雕塑艺术作抗战建国工作》提出雕塑在战时的功能,为了激励民众、纪念先烈,雕塑以其写实的力量成功起到了宣传抗战的作用。江小鹣、刘开渠、王子云、滑田友都曾做过抗战题材的雕塑作品。

另一个影响雕塑家艺术思想的就是学习经历,导师的艺术观念或多或少会被学生继承。法国是当时世界文化的中心,而巴黎美术学院是很多游学学子聚集的中心,本文论述的雕塑家就有半数曾在此学习过。根据刘礼宾《20 世纪二三十年代巴黎国立高等美术学院的雕塑教学》论述,学校雕塑教学总体仍属“保守”“学院”,延续了古典主义以来的严谨的雕塑造型教学规范,但受现代主义风潮的影响也开始有所改变:让·布舍(Jean Boucher,1875-1960) “反对学院派,主张自由创造,重视独创和天才的发挥。他的艺术手法上近似罗丹,但他不赞成在造像上缺手却脚的裁减造型,不像罗丹那样富有浪漫主义色彩,而更接近于现实主义。”他的学生是刘开渠;西格罗斯(Paul Niclausse,1879-1985)的作品更朴质田园,接近自然,受到印象主义美学观念的影响较深,他的学生是程曼叔。周轻鼎曾评价二位导师:“西格罗斯的雕塑像是一朵花,讲究美丽。布舍的雕塑是讲究‘意到笔不到’,泥巴一加,摸一下就好了,不必精雕细刻。”二位导师都在主题及方法上逐渐远离古典学院派的刻板创作模式,而介于现实主义与印象主义之间;还有一位保罗·朗多维斯基(Paul Landowski,1875-1961)是王子云与张澄江的导师,在国内为人所知是因其制作了南京中山陵纪念堂孙中山坐像,为世人所知的是巴西里约热内卢基督山上世界最高的基督像,与前两位不同的是,朗多维斯基致力于大型纪念碑的创作,艺术的思想更多偏向公共与纪念性,雕塑更注重建筑感和概括性,整体偏向古典的学院体系;亨利·布沙尔(Henri Bouchard,1875-1960)是另一位导师,郎鲁逊称他是“有社会主义倾向的艺术家”,从他的作品和介绍传记中我们可以发现,布沙尔的作品兼具古典与现实,他所刻画的人物既有逼真的真实感,也有古典的庄严性,“布沙尔早期的习作就已然令人印象深刻,他已经开始通过雕塑手法来传达情感,他的作品风格即便是坚守传统的人也为之心动”。他的学生是滑田友。可以看出,这几位代表着巴黎美院的雕塑教授在创作中虽风格有所不同,但都具有写实主义倾向,希望通过“真”表达个人的艺术情感。

除去可以代表整个欧美美术教育体系的巴黎美院,留学生前往最多的地方是日本,笔者暂未找到详细介绍近代日本雕塑的资料,但从各方介绍明治时代以来的日本美术也可一探究竟。日本在1876 年就在工部省公布大学附属的工部美术学校开设纯正的西洋雕刻,聘请意大利雕塑家授课,不同于中国雕塑教育启蒙于第一代雕塑留学生,日本一开始就接触到正统的“原装”雕塑教育。真正形成较完备的教学体系以及中国留学生前往最多的——东京美术学校在建立新兴美术的同时开始复兴日本本土美术传统,学校第二任校长冈仓天心提出“自然发展论”:“自然发展论就是基于不论东西美术差异的道路,有理之处便取之,美好之处便研究,根据过去的沿革随着当前的发展,意大利大家中该参考的就参考,油画手法该利用的就利用,而且还有通过实验发明,探索具有现代性和未来性的方法。”这个看似不置可否的态度却可以推断当时日本美术教育的方向其实是相对轻松和随意的,没有特别严苛地对本土、西化、国粹的论争。卫恒先也曾写道:“相对于法国的学院派风格而言,日本的雕塑风格更加灵活多元,雕塑中现实主义的因素多于古典主义的因素,日本美术学院的教学也处于改革和变动过程中,这也导致了中国学子在学习过程中更加生动随性,而少有古典学院派的羁绊。”又有1919 年开始二科会设立雕塑部,由罗丹的助手藤川勇造主持,30 年代开始逐渐在金子九平和渡边义之等人的努力下转向布德尔的雕塑风格。

三、雕塑代表作

早在清末动荡时期,就有官派人员在欧美见识到了博物馆以及美术展览会的制度并试图将其带到国内,以求利用展览会的形式更好地传播美术,通过美育启蒙大众。美术展览会制度改变了中国传统文人雅集、小众化的作品传播方式,将艺术家的作品通过展览会的形式呈现在大众面前,这导致从作品的题材、尺寸甚至装裱方式都发生了巨大的变化。雕塑家在美术展览会中可以更充分地展示个人的艺术风格与技巧,另一方面也有利于他们接到更多的公共雕塑项目,所以民国时期的雕塑家在美术展览会中均有重要的作品出现。

1929 年国民政府于上海举办的全国美术展览会,陈列组由雕塑家江小鹣负责,共展示雕刻57 件(当时民间雕刻和西化现代雕塑尚未完全区分),从出版的《教育部第一次全国美术展览会出品目录——雕塑部》以及出版的展览会书刊、明信片中可得知江苏籍雕塑家江小鹣展示作品《谭组盦像》《邵洵美像》《青年学生头像》。1937 年教育部第二次全国美术展览会在南京举办,根据《教育部第二次全国美术展览会展品目录》和《教育部第二次全国美术展览会补充目录》统计,雕塑共29 件,江苏籍雕塑家参展的有滕白也的《前进》《唐少川先生像》,金学成《梳》《少女头像》,张澄江《陈鸿藻像》《友人像》,刘开渠《李朴园像》《少女》《兵士》。1942 年教育部第三次全国美术展览会在重庆举办,由于战乱的影响,本次展览的展品目录虽有登报,但字迹模糊,可以查找到的江苏籍雕塑家参展的有刘开渠《女像》并获得展览三等奖。展览中六位雕塑审查委员就有刘开渠、王子云两位来自江苏。

归国前的留学雕塑家中部分已参加国外美术展览会,更有甚者获得官方认可的雕塑大奖。如留日雕塑家金学成的作品《立女》《女首》《胸像》入选日本22 届“二科”美术展览会,《裸女》入选1936 年文部省美术展览会。两次参展经历均刊登在国内当时的报刊,是为民族之骄傲。更为有名的作品是其在留日期间接受史量才家属委托制作的两尊《史量才》雕塑,于1936 年冬制作完成并护送回国内。刘狮同样成名于日本展览会,留学次年便获得东京美术展览会的“二科奖”,1934 年在东京举办了个人展览会,作品实力可见一斑。

相较于留日雕塑家而言,留学欧美的雕塑家在数量及个人成就上都更加突出。周圭的雕塑作品在1933 年获得比利时皇家美术金牌奖/国王华尔培金奖;程曼叔的《女人体》曾获法国春季沙龙奖;1936年滑田友的雕塑《沉思》(坐像)获得法国巴黎春季沙龙展铜奖并被里昂中法大学收藏,1941 年《浴女》获得巴黎春季沙龙展银奖,《身段》获得巴黎秋季沙龙展银奖,1943 年《沉思》(站像)获得巴黎春季沙龙展金奖,并获得“艺术之友”奖金,1944 年作品《女坐像》被中国新闻局驻法办事处收藏,1946 年法国教育部购买《轰炸》并收藏于现代艺术博物馆,1947年巴黎市政府收藏《母爱》,《少年中国》《小儿头像》被当地藏家收藏,之后一件工艺品作品获得法国艺术家沙龙展银奖;留学美国的雕塑家滕白也在留学其间便为长岛儿童博物馆制作雕塑《马可波罗会见成吉思汗》像;潘玉良在1926 年获得意大利罗马国际艺术展览会金质奖章,再度出国后,雕塑创作也开始增加,《王守义胸像》《自塑胸像》,1956 年为已故汉学家、塞努西博物馆馆长格鲁塞塑像,1956 年创作的《张大千大师胸像》被巴黎现代博物馆藏,1958 年为意大利儿童教育加蒙德梭利女士塑像。

雕塑作为一门带有公共性质的艺术形式,雕塑家除了制作一些独体小型雕塑,他们还介入社会生活开始涉足公共纪念碑雕塑的设计及制作。江小鹣是国内最早开始制作公共雕塑的一代人,在其短暂的人生中,一共制作了二十多件公共雕塑作品,以独体名人像雕塑为主,其中《邵洵美》《黄兴》《谭延闿》是其代表作,1927 年江小鹣与尚未出国的滑田友合作了立于城隍庙的《李平书像》;刘开渠归国后积极参与社会活动,与同人共同成立了民国时期唯一的雕塑艺术团体——中国雕刻师协会,也制作了诸多的名人雕塑及纪念碑雕塑,据傅春禹先生博士论文《开拓与发展——刘开渠雕塑艺术创作与理论研究》附录记载,其一生创作纪念碑雕塑多达二十多件,其中以《一·二八淞沪抗战阵亡将士纪念碑》《无名英雄纪念碑》《王铭章纪念碑》《工农之家》等为其代表;1934 年南京党部发起新街口孙中山纪念雕塑比赛,滕白也击败了李金发等一众雕塑大将夺得头筹,最终由于各种原因未能制作落成;1939 年受重庆市委托王子云作的《无名英雄纪念碑模型》最终也未能落成。

四、雕塑本土化

经历了清末的“新工艺运动”,国人开始接触欧美的美术体系,而我国美术与当时整个社会的步调一致,均企图通过变革、通过“西体中用”的方式提高国民的审美,提升国民的整体素质。《创立上海美术图画院宣言》有三:“第一,我们要发展东方固有的艺术,研究西方艺术的蕴奥;我们要在及其残酷无情、干燥枯寂的社会里尽宣传艺术的责任。因为我们相信艺术能够救济现在中国民众的烦苦,能够惊觉一般人的睡梦;我们原没有什么学问,我们却自信有这样研究和宣传的诚心”。“雕塑”一词根据日本西村大崖依西方现代雕塑系统翻译而来再传入中国,具备了明显的外来文化特征,所以雕塑在进入中国伊始便打上了强烈的西化的烙印。根据上文所述,那个时代的雕塑家基本上都选择以西方写实主义精神为基础进行雕塑创作,但终究“西体”是为了“中用”,卷入时代大潮中的雕塑家们各显神通,试图以个人化途径将雕塑这门西式的技艺扎入中国这片满目疮痍的土地上,总体可分为四类:雕塑工艺流程的建立、雕塑教学体系的移植、雕塑风格的本土化、西方雕塑理论的传播。

雕塑工艺复杂、流程较多,对于当时认为雕塑等同于做“泥菩萨”的中国人来说,建立起现代雕塑的工艺流程,利用支架、泥塑、翻制、铸造一整套工艺制作出完整的雕塑已经是开天辟地的事情了。江小鹣作为江苏乃至全国雕塑领域的拓荒者做出了极为重要的贡献,江小鹣在雕塑的艺术风格本土化之前让雕塑这门手艺在本土落地了。他不但在其短暂的生命里制作了近三十座雕塑,而且在没有翻制铸造工艺时就成立了专门的铸造工厂,当时的雕塑家就有李金发、刘开渠等零敲碎打做过一些尝试,陈孝岗回国时,江小鹣曾亲自前往指导铸造事宜。对铸造工艺的熟悉源自童年时期父辈收藏的青铜器以及江小鹣在巴黎铸造厂勤工俭学的经历,兴趣加上练习促成了江小鹣归国后较早建立了现代雕塑的工艺流程,这对雕塑这一门耗时、繁杂的艺术门类是极为重要的。

如第一章表格所述,留学归国雕塑家大多数都曾在民国新兴美术学校有任教的经历,他们建立了国内雕塑教学体系的雏形,为现代雕塑的推广和雕塑艺术的普及起了积极的作用。上海美专作为国内较早成立的私立美术院校也是设立雕塑系最早的美术学校,1924 年雕塑系开始招生翌年开班虽只招收了1 名学生已经是破天荒的大事件,课程沿用的法国雕塑教学体系,为之后美专的雕塑教学建立了一套标准,雕塑系的雕塑课程又分塑造实习和雕刻实习,其中塑造的学分是雕刻的两倍。江小鹣1915 年留学归国后曾任职美专教务总长与雕塑教授,其后刘狮、张澄江也曾做过美专的雕塑系主任;1928 年开设雕塑系的另一所院校是国立艺术院(国立杭州艺专),同样教学体系仿照巴黎美院建立,“雕塑系始于高职部第三学年而毕于专科部之第三学年,前后共四学年。内容可分为泥塑与石刻。泥塑自高职部三年级起,至专科毕业止。石刻为兼修科,专科第二学年起至直至毕业止,凡两年。”刘开渠、王子云、程曼叔、周圭曾于此教课;国立北平艺专1934 年开设雕塑系,滑田友曾在此任职,课程设置仍属法派体系。

雕塑是建立在严谨的比例、解剖、形体、空间上的从属于西方价值体系的艺术形式,无论形式语言和题材都与中国当时的审美不同,“本土化”不是简单的移植,风格和题材的融合是最为主要的任务。滑田友根据谢赫“六法”提出了新解,将东方核心的审美精神进行了现代化的阐释,同时他个人的创作风格也是当时雕塑家里东方审美特性最为突出的。“六法”即中国古代审美之精华,而滑田友的雕塑正是具有一种浑然天成的“造像石刻感”,近似汉魏时代的石像,形体有柔有刚,亦方亦圆,同时滑田友又很好地抓住了西方写实精神的比例、解剖和空间感,二者合一形成其独特的雕塑本土化语言。另有一类雕塑家,在留学的过程中掌握了扎实的雕塑造型技法,归国后利用极好的造型能力创作本土的现实题材,如滕白也的《前进》、刘开渠的《工农之家》、刘狮的《耕者有其牛》、程曼叔的《钱月华头像》等都是典范,这种看似较为生硬的技法与题材嫁接的方法因为当时雕塑家的真情实感而让作品与现实主题产生了联系,成为了雕塑本土化最为坚实的基础。

本土化的另一种途径就是对雕塑的概念、雕塑家进行翻译、介绍和传播,只有让当时的人了解雕塑是什么、西方的雕塑家在做什么,雕塑本土化才能得到真正的土壤。根据荆欣的论文《民国时期美术留(游)学生与西方雕塑在中国的传播研究》统计,本文论述的雕塑家共计发表雕塑相关论文13 篇,主要包含两类:一类是关于雕塑(刻)的概念的注解,如刘狮《现代的雕刻》、刘开渠《关于雕刻艺术》、王子云《欧洲近百年来雕刻发展之现象》、滑田友《谈中西雕塑及雕塑家》等;另一类是直接介绍西方雕塑家及雕塑流派,如刘狮《两个现代雕刻家》、刘开渠《朴荷特尔》、张澄江《在罗丹以前发扬过近代艺术光辉的三位雕刻大师》、周圭《美术的摇篮——唯美的古希腊社会》等。现今看来,这些文字不免在认识上有些局限,在当时却是拓荒式的,为雕塑在本土的开花结果奠定了重要的理论基础,同时这些文字也是这些雕塑家内心的写照,映照出他们对当时中西雕塑状况的肺腑之言,也寄希望于通过传播西方优秀的文化建立中国自己的美学体系。

结语

对民国江苏籍雕塑家的论述也是对整个民国雕塑家的梳理,江苏作为最为重要的雕塑留学生输出地对现代雕塑在中国的建立与发展起到了重要的作用。这批雕塑家虽有不少兼学其他艺术门类,但从资料来看,他们都在留学的过程中学到了雕塑真正的精髓,归国后大部分雕塑家为建立现代雕塑教学体系奉献了一生,也为城市建设中纪念碑雕塑的建造起到示范性的作用。笔者尽力搜寻各方资料,对雕塑家的籍贯、留学经历、归国后履职等情况进行了梳理,但不免挂一漏万,是为今后精进研究的目标矣。