黄土丘陵沟壑区退耕还草年限对土壤性质和入渗性能的影响

2022-04-08徐远慧屈媛媛李梦瑶徐学选

徐远慧,冯 璐,屈媛媛,李 凯,李梦瑶,周 楠,徐学选,3

(1.西北农林科技大学草业与草原学院,陕西 杨凌 712100;2.西北农林科技大学水土保持研究所,陕西 杨凌 712100;3.中国科学院水利部水土保持研究所,陕西 杨凌 712100)

黄土高原生态环境问题突出,原生态系统因植被破坏失衡而导致水土流失,其中黄土丘陵沟壑区是最严重的地区之一。上世纪末我国开展了营造防护林、退耕还林(草)等一系列生态工程,通过恢复植被来保持当地水土资源,目前已经取得可观的生态效益。有研究表明,退耕还林还草促进黄土高原地区植被恢复,在此过程中,土壤基本性质、团聚体稳定性、入渗性能等均有不同程度的改善。

土壤基本性质和土壤团聚体的相关指标显著反映土壤结构优劣、抗蚀能力强弱等功能表现,土壤容重小,透气性好,土壤孔隙度高,土壤团聚体稳定性越好,则土壤结构越优,更有利于植物的生长。植物根系因其对土壤的穿插交互联结以及生物化学作用影响土壤团聚体稳定性和大孔隙发育,能有效改善土壤结构,提升土壤抗侵蚀能力和入渗能力,是植被改善土壤的主要原因之一。土壤水分入渗是连接地上水转为地下水的桥梁,是植物根系吸水的重要前提,作为检验土壤结构均衡性、土壤孔隙度和连通性以及土壤导水保水能力的有效因子,对于减少地表径流、防止土壤侵蚀、表征土壤结构合理性具有重要意义。现有研究表明,耕地退耕后无论是林地还是草地,其土壤水力特性、土壤入渗能力等均优于农地;草地和灌丛地土壤的孔隙度和大孔隙数量比林地和农地更高,更有利于水分入渗;林地恢复到31年后水分亏缺程度有所改善,而草地无改善,且林地固碳量随恢复年限延长呈增加趋势,而草地表现相反,这或许是因为所研究的草地恢复年限不够或研究区水分分布不均匀导致。不同退耕年限林地和草地对于土壤的改善效果也存在差异,陈文媛等对比官山林场不同恢复年限林草地的土壤团聚体发现,退耕10年林地的土壤团聚体状况比草地更好,退耕年限到25年时则表现相反;纪月等的研究表明,退耕还林年限延长林地有机质含量和全氮含量,大团聚体含量均随之增加,但土壤持水性却表现为到退耕25年阶段为最强,到退耕50年阶段最弱。

可见,土壤理化性质和结构的逐步改善得益于退耕还草的实施,然而目前关于退耕还草年限对土壤改善的综合作用和具体表现的研究还较少,且已有研究成果在黄土丘陵区是否具有普遍性和不同区域间的差异性如何等问题目前仍不明确,不能准确得出退耕还草在黄土丘陵沟壑区的作用。本文在黄土丘陵沟壑区分别选取农地、退耕5年、15年、25年的撂荒草地为研究样地,探讨退耕年限草地在土壤性质、根系指标、团聚体特征和入渗性能之间的差异和彼此的关系,以揭示不同退耕年限对黄土丘陵沟壑区土壤性质的改善状况,为该地区植被建造和退耕还草效果评估和在此基础上后续的发展规划提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区设置在陕西省延安市安塞区墩山(109°19′22″E,36°51′15″N),该区属梁峁状丘陵沟壑区,交错分布黄绵土和沙黄土,属大陆性季风气候,海拔1 068~1 309 m,年均气温8.8 ℃,年均日照时间2 395.6 h,年均降水量505.3 mm,降雨主要集中于7—9月,多为暴雨。试验样地位于中科院生态修复对浅沟集水区侵蚀研究的试验田,其中5年草地、15年草地系上世纪90年代开始陆续自然退耕还草的梁坡梯田,自退耕以来未有人为扰动;25年草地维持坡地退耕,保持坡度,土壤为黄土母质上发育的黄绵土,质地类型为粉砂壤土,抗侵蚀能力弱,到研究开展时期样地植被覆盖度明显提高,年平均侵蚀模数大幅度下降。样地基本信息见表1。

表1 样地基本信息

1.2 样品的采集与处理

样地调查与样品采集于2019年7月进行,在每个样地内随机取3个重复,用大铝盒分层(每10 cm)采集表层(0—30 cm)原状土样,每份土样重约500 g。经过干筛—湿筛后称重获得<0.25,0.25~0.5,0.5~1,1~2,2~5,>5 mm各土壤团聚体颗粒对应的质量,计算其质量的百分比。采用环刀法测定土壤容重,烘干法测定土壤饱和含水率,重铬酸钾法测定有机质含量,激光粒度仪(MS 2000)测定土壤机械组成,凯氏定氮仪测定土壤全氮含量。用大环刀(500 cm)取土壤中植物根系,用爱普生V370扫描仪扫描新鲜根系并使用WinRHIZO 2009分析扫描图像,得到根系指标;将根烘干后称重获得根系生物量(RB)。

土壤入渗试验于2019年8月进行,使用圆盘入渗仪分别测定4类样地的入渗性能,具体方法参考丁康等。

1.3 分析计算

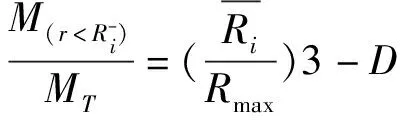

根据已有研究,分析土壤团聚体的指标为最常用的MWD、GMD和。相关计算公式为:

=×100%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.4 数据处理

使用IBM SPSS软件(23.0版本)进行数据统计和分析,GraphPad Prism软件(8.0版本)制图。使用Duncan新复极差法进行多重比较分析,Pearson相关分析法分析相关性。

2 结果与分析

2.1 撂荒年限对土壤基本性质的影响

各样地表层土壤(0—30 cm)的基本性质见表2。各样地砂粒含量为42%~53%,粉粒含量为29%~37%,黏粒含量为14%~24%。总体来看,砂粒含量表现为C>C>农地>C,粉粒含量表现为C>C>C>农地,黏粒含量表现为农地>C>C>C。随着撂荒年限增加,土壤颗粒组成中黏粒占比增加,砂粒降低,即随着退耕年限增加,土壤的平均粒径出现逐渐减小趋势。土壤容重(BD)表现为农地>C>C>C,随着撂荒年限延长,土壤容重更小,且随着土层的加深而不断增加,土壤饱和含水率(SMC)增加。5年样地和农地0—10 cm土层中的土壤容重显著低于其他土层(<0.05),5年样地20—30 cm土层中的土壤容重显著高于其他土层(<0.05),25年样地20—30 cm土层中的土壤容重与10—20 cm土层差异不大,但显著高于0—10 cm土层(<0.05)。各样地的土壤有机质含量(SOM)、土壤全氮含量(TN)均表现为C>C>农地≈C,且25年样地和15年样地土TN显著高于5年样地和农地(<0.05)。除农地的土壤SOM外,SOM和TN均随着土层加深而降低。

表2 不同撂荒年限草地土壤基本性质

2.2 撂荒年限对土壤根系的影响

研究土壤中植物根系特征常采用根系生物量(RB)、根表面积密度(RAI)、根平均直径(RAD)和根长密度(RLD)等指标。由表3可知,RB、RAI和RAD总体均表现为C>C>农地≈C,RLD表现为C>C>C>农地,其中RB、RLD、RAI以及25年样地和农地的RAD均随着土层的加深呈现降低趋势。25年样地和农地各土层中的RB均呈显著差异(<0.05);不同土层间草地的RLD差异显著(<0.05),而农地各土层中的RLD差异不显著。25年样地和15年样地的RLD在各土层均显著高于5年样地和农地(<0.05)。对于RAD,在5年样地和15年样地中最上层(0—10 cm)显著高于其他土层(<0.05);在25年样地和农地中各土层间呈显著差异(<0.05)。25年样地的各项根系相关指标均最高,15年样地次之,具体表现为C25年样地的RB分别为C15年样地、农地、C5年样地的1.18,1.27,1.59倍,RLD分别为1.34,3.10,6.64倍,RAI分别为1.67,3.67,4.41倍,RAD分别为1.28,1.32,2.78倍。

表3 不同撂荒年限草地根系特征

2.3 撂荒年限对土壤团聚体的影响

2.3.1 土壤团聚体数量和分布 各样地均表现为<0.25 mm粒级小团聚体含量最高,且以0—10 cm土层含量最高,随土层深度递减。随着土层加深,草地的大团聚体(>5 mm粒级团聚体)含量呈递增趋势,而农地的变化不规律,土壤大团聚体含量整体表现为C>C>C>农地(表4);且在3个土层中,>5,2~5,1~2 mm 3个粒级的土壤团聚体含量均表现出相同的趋势。与之相反,农地的小团聚体(<0.25 mm粒级团聚体)含量显著高于草地(<0.05),25年样地小团聚体含量显著低于其他样地(<0.05)。整体上5年样地和农地的小粒级土壤团聚体较多,15,25年样地的大、小粒级土壤团聚体分布相对均衡。

表4 不同撂荒年限草地土壤团聚体组成

2.3.2 土壤团聚体稳定性 土壤团聚体平均重量直径(MWD)和几何平均直径(GMD)均表现为C>C>C>农地,分形维数()则完全相反(图1)。草地的MWD随着土层加深呈先降低后增加的趋势,而农地的MWD始终呈降低趋势,除15年样地的0—20 cm土层外,各样地间的MWD均差异显著(<0.05);GMD呈降低趋势。除15年与5年样地的10—20 cm土层GMD较为接近外,其他样地间GMD均存在显著差异(<0.05);则较为稳定,5年样地与15年样地间10—30 cm土层差异不显著,其他各样地同一土层间差异显著(<0.05)。农地的处于相对较高的水平,而MWD、GMD均显著低于草地(<0.05),表明农地土壤团聚体稳定性相对较差,形状也相对不规则。

2.4 撂荒年限对土壤入渗性能的影响

不同撂荒年限草地表层土壤的入渗速率和过程见图1和图2。0负压下各样地在入渗15 min后达到稳定入渗。农地和5年样地土壤初始入渗率(IIR)和稳定入渗率(SIR)均表现接近,且与25年样地和15年样地间均存在显著差异,25年样地和15年样地间IIR和SIR也均存在显著差异。IIR表现为C>C>农地≈C,SIR表现为C>C>C>农地。总体来看,草地土壤的入渗速率与其撂荒年限表现为正相关,即时间越长,入渗速率越快,而农地入渗速率低于草地,并且较接近于5年草地,这与其土壤团聚体特征和根系特征结果表现相对应。

注:图中不同字母表示同一土层不同样地间差异显著(P<0.05)。

图2 各样地土壤水分入渗过程

SIR与>5 mm粒级的团聚体含量、MWD、GMD、SOM、RB呈极显著正相关关系(<0.01),相关系数分别为0.740,0.779,0.904,0.727,0.889;与小团聚体(<0.25 mm粒级团聚体)含量、呈极显著负相关(<0.01),相关系数分别为-0.901和-0.831。SOM、RB、>5 mm粒级的团聚体含量越高,土壤的结构和孔隙度越优,透水通气性越好,入渗速率也越快。

3 讨 论

3.1 撂荒年限对土壤基本性质的影响

退耕还草能改变土壤颗粒组成、有机质含量和含水量等土壤性质。草地土壤中黏粒含量、有机质含量、全氮含量随着撂荒年限延长而增加,土壤逐渐变得疏松,土壤饱和含水率则随之增加,这与曾健等的研究结果一致,说明撂荒草地土壤的结构随着年限延长逐渐有所好转。容重是土壤紧实程度的表现,也反映土壤的孔隙发育情况。本研究中随着撂荒年限延长容重呈变小趋势,表明随着撂荒年限延长土壤孔隙有所改善,总孔隙度逐渐增大;而随着土层加深容重逐渐增大,与草地表层土壤根系密度、活动强度大于中下层有关,说明浅层土壤受草地改善的作用更明显。15,25年样地有机质和全氮含量提高,原因在于植被恢复后固碳增加,并以有机物的形式返还至土壤中,根系活动增强为根际微生物提供更加丰富的分解材料。农地由于施肥等人类输入导致有机质、全氮含量高于5年样地,甚至20—30 cm土层有机质含量高于25年样地;农地黏粒含量高于草地,可能是反复的农耕活动破坏土壤结构使其变得更偏黏重,以及土地平缓,黏粒流失较少的缘故。

3.2 撂荒年限对土壤根系的影响

植物根系通过根际间物理连结、根—土黏结以及生化作用等途径,在改善土壤结构、形成稳定团聚体等方面有着重要作用。Hudek等研究发现,根长密度高的根系能有效增加团聚体稳定性,Demenois等的研究结果也证实了这一点,该研究还发现,根系生物量高的土壤其团聚体稳定性也较高;也有研究表明,根表面积密度能有效反映根系对增强团聚体稳定性的物理缠绕作用,根系直径与团聚体稳定性有密切联系。

本研究中,撂荒初期(5年)草地根系性状与农地较为接近,而中后期(15,25年)草地总体优于农地,且25年样地表现优于15年样地,这也与各样地团聚体的表现一致,土壤根系性状随着草地撂荒时间的延长逐渐改善,进而强化了对土壤的正向作用。农地在根系直径及深层土壤的其他根系性状数值上高于5年样地,主要是由于农地受人类活动影响而生长特定植被,其根系长势更好。根系性状随着土层加深均呈现降低趋势,这主要与根系表聚相关。

3.3 撂荒年限对土壤团聚体的影响

在土壤团聚体稳定性的研究中常用MWD和GMD表示,其数值与土壤团聚体稳定性和土壤抗蚀能力表现为正相关。撂荒草地MWD和GMD及大团聚体含量随着退耕年限增加而增加,农地的相应值处于较低水平,而则表现相反。25,15年样地土壤团聚体MWD和GMD值较高,主要是由于植被恢复导致>5 mm粒级大团聚体含量增加,大团聚体颗粒能防止土壤板结,降低土壤密度增加孔隙,有助于提升土壤透水能力,因此撂荒年限长的土壤团聚体更为稳定,这与陈文媛等在官山林场、安韶山等和赵世伟等在宁夏云雾山的研究均表现相近或具有相同趋势。可见,在黄土丘陵沟壑区退耕还草逐渐增强土壤团聚体稳定性的作用具有普遍性,能够使土壤结构变得更好。

3.4 撂荒年限对土壤入渗的影响

撂荒年限不同,植被存在差异,其土壤的入渗性能也表现不同。本研究中,草地的土壤水分入渗速率与撂荒年限呈现正相关关系,撂荒年限越长,入渗速率越快,这在王国梁等、Yu等的研究中也得到证实。主要是因为撂荒草地受植被恢复植物活动强度增大的影响使得土壤容重较小,土壤松散,孔隙度较高,更易于导水。农地初始入渗略高于撂荒5年草地,主要原因在于受农耕活动作用,最上层(0—10 cm)土壤变的松散干燥,孔隙度增大,使表层导水能力增强;而农地稳定入渗与撂荒5年草地相接近主要是因为撂荒初期植被对土壤的改善作用还不够明显。容重、孔隙度、团聚体等多种性质都是影响土壤水分入渗的因素,故土壤入渗速率可以从结果层面来检验和论证土壤相关性质的表现。本研究中,SIR与大团聚体(>5 mm粒级团聚体)含量、MWD、GMD、SOM、RB呈极显著正相关(<0.01),表明植被恢复使以上指标增大,促进土壤大孔隙的形成,进而增强土壤的导水性能。

黄土丘陵沟壑区水土流失主要的发生点在坡面,因此要注重在坡面的农耕等人类活动的不利影响,加强退耕还草的实施和对此类重点区域的规划,减少水土流失。

4 结 论

(1)撂荒过程中随着时间延长,土壤砂粒含量减少,黏粒含量增加,土壤容重降低,土壤饱和含水量增大,有机质积累,包括全氮、根系特征值均呈增加趋势。

(2)土壤大团聚体含量、MWD和GMD整体表现为C>C>C>农地,与之相反。5年样地和农地的小粒级土壤团聚体含量较多,15,25年样地的大、小粒级土壤团聚体含量分布相对均衡,退耕还草年限越长,对土壤团聚体的改善作用越显著。

(3)除5年样地初始入渗略低于农地外,土壤入渗速率总体表现为C>C>C>农地,土壤稳定入渗率主要受SOM、RB、>5 mm粒级的团聚体含量的影响,耕地撂荒后其草地土壤的入渗能力高于农地,且随着撂荒年限延长呈增强趋势,退耕还草有利于促进土壤水分入渗,能够有效降低土壤侵蚀,尤其是水蚀的风险。