犯罪专业化及其对累犯和再犯精准化量刑的启示

2022-04-08汪晓翔刘仁文

汪晓翔 刘仁文

〔摘要〕 犯罪专业化是指犯罪人在多次犯罪中倾向于犯下同类型犯罪的现象,以先前犯罪经历预测当前犯罪类型的方法来探究犯罪专业化问题比较符合中国社会的特点。以260名有先前犯罪经历的在押犯人为研究对象的逻辑回归分析结果证实了犯罪专业化的存在:即盗窃、抢劫、故意伤害、强奸、诈骗和毒品犯罪6种(类)罪行中,每一种(类)先前犯罪行为都与同类型的当前犯罪行为显著相关,即以往某种类型的犯罪经历将大幅增加后续同类型犯罪的可能性。犯罪专业化揭示了犯罪原因和犯罪理论的多元性,对不同罪犯采取针对性矫正措施的必要性,以及关注犯罪生涯的重要性。前罪后罪之间的关系为累犯和再犯的精准化量刑提供了相对明确的参考,应从重处罚前后罪一致的累犯,不同再犯情形也应差异化对待。

〔关键词〕 先前犯罪;当前犯罪;犯罪生涯;犯罪专业化;累犯;再犯

〔中图分类号〕D917.6 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-4769(2022)02-0138-11

一、犯罪专业化问题的提出

(一)犯罪专业化的概念及意义

犯罪学界很早就发现小部分的犯罪人犯下了绝大多数的犯罪案件,即大部分的犯罪人在经历法律惩戒之后不会或很少再次犯罪,而部分犯罪人则循环往复地走上再犯的道路,甚至终身以犯罪为业。这个事实也促使犯罪学家们越来越关注再犯现象,不再仅仅着眼于单一的犯罪行为,而是将目光投向犯罪人的整个生命历程(Life Course),以发展的眼光来看待犯罪人的整个犯罪生涯(Criminal Career),这也是近几十年国际犯罪学界的重点转向之一。

犯罪生涯研究中一个重要的问题是:一个有着多次犯罪经历的罪犯是否倾向于在特定时期或整个犯罪生涯中都犯下同种犯罪?即罪犯的所有犯罪行为大多集中于某一特定犯罪类型的现象,如我们通常所谓的“诈骗惯犯”或“盗窃惯犯”等。这个现象的英文为Offense Specialization,尽管该议题在国际犯罪学界已讨论了较长时间,但在国内犯罪学领域关注相对较少,这是由于一方面国内实证犯罪学起步较晚,还未形成规模,另一方面该议题的研究有赖于完备的生涯犯罪数据的收集和统计分析,具有不小的难度。目前Offense Specialization的对应中文的应用还未普及,笔者倾向于将其翻译为“犯罪专业化”,专业化意味着专注或专长于某一项技能或事业,比较符合英文原意。该现象应与“犯罪职业化”概念区分开,犯罪人专注于某类犯罪类型不代表其完全以此为职业,而“犯罪职业化”只能囊括部分以犯罪为业的常习犯。犯罪专业化的反义词为Offense Versatility,即“犯罪多样化”,意指犯罪人的多次犯罪行为不会有特定的偏好,也不会集中于某种特定类型,而是呈现多样化的特征。

犯罪专业化问题的重要性在于,它不仅关系到众多犯罪学理论构建的基础,也对累犯和再犯的精确立法和量刑,及司法系统如何干预和矫治犯罪等都具有重要的参考意义。在理论层面,犯罪专业化和多样化的问题与犯罪的产生机制密切相关,因而两者都有不同的犯罪学理论予以支撑。[Ahmet Eker, Ekrem Mus, “Specialization in Offending: A Comprehensive Review of Criminological Theories and Empirical Studies,” International Journal of Human Sciences, vol.13, no.1, 2016, pp.2295-2322.]通用型理论将犯罪归因于某种特定个性、气质或特征,认为犯罪大体上源自某种单一的原因,个体所处的环境和机会的不同才导致了具体犯罪类型的差异,因而否认犯罪专业化的存在。这其中最著名的是由戈特佛雷德森(Gottfredson)和赫希(Hirschi)提出的低自我控制理论[Michael R. Gottfredson, Travis Hirschi, A General Theory of Crime, Palo Alto: Stanford University Press, 1990, pp.88-93.],該理论认为低自控能力是犯罪的普遍原因,因为低自控力的个体倾向于获得即时收益,而不考虑长远后果。由于犯罪行为大多可以获得即时收益,因此低自我控制的个体,在不同犯罪机会的条件下,可能并不拘泥于某类特定的犯罪,从而使得犯罪行为呈现多样化的特征。与之相反的是,对于类型理论或关注社会环境因素和互动机制的犯罪学理论而言,犯罪专业化更合乎逻辑,因为这类理论强调不同的犯罪行为具有特定的背景或刺激因素,当这个背景或刺激因素持续产生影响时,个体的犯罪行为可能会产生趋同性。由此可见,犯罪专业化问题的研究与验证和完善各类犯罪学理论紧密相关。在实践层面,如果犯罪专业化现象能够被有效验证,则政府部门和司法机关就可以有足够的依据将罪犯类型化,同时探究不同类型的犯罪行为背后的特定原因,从而采取有针对性的预防、干预和矫正措施,提高矫正系统的效率,对于降低社会整体犯罪率具有积极效应。犯罪专业化问题如果能得到确证,对于累犯和再犯的精确立法和量刑也有启发作用。基于特殊预防的需要,我国对于有犯罪前科的犯人酌定从重处罚,构成累犯的则属于法定从重情节,但目前相应的法律规定仍然比较笼统,没有充分考虑到现实犯罪现象的复杂性,对于犯罪的类型和数量都没有做细致的考虑,因此无法做到差异化从严。

(二)专业化和多样化不是非黑即白的关系

犯罪专业化还是犯罪多样化一直存在着争议,就犯罪多样化来说,一个众所周知的事实是,相当大比例的罪犯实施了不止一种类型的犯罪。以往的研究表明,有着多次犯罪经历的犯人通常都会参与多种犯罪类型,尤其是暴力犯罪者通常也会参与一些非暴力性的财产犯罪。[Wesley G. Jennings, Kristen M. Zgoba and Christopher M. Donner, et al., “Considering Specialization/Versatility as an Unintended Collateral Consequence of SORN,” Journal of Criminal Justice, vol.42, no.2, 2014, pp.184-192.]23AA1D49-635F-42E1-BCAB-17FF3645FC3F

虽然有大量研究表明犯罪生涯中所涉及的犯罪类型通常是多样化的,但对于专业化和多样化的探讨不应该放在非黑即白的二元对立的立场上。犯罪专业化可能并非普遍存在,而是有条件的,例如可能存在于特定年龄的罪犯中,在某些特定的时期或者一些特殊群体的罪犯中等。[Olivia K. Ha, Martin A. Andresen, “Unemployment and the Specialization of Criminal Activity: A Neighborhood Analysis,” Journal of Criminal Justice, vol.48, no.1, 2017, pp.1-8.]考虑到犯罪的复杂性,犯罪专业化可能是一个程度问题。正如迪恩(Deane)等人所指出的那样,很多研究所作出的多样化胜过专业化的结论,其实是由于研究设计预先暗含了这一结果。[Glenn Deane, David P. Armstrong and Richard B. Felson, “An Examination of Offense Specialization Using Marginal Logit Models,” Criminology, vol.43, no.4, 2005, pp.955-988.]他们基于边际logit模型发现,暴力犯更有可能再犯暴力犯罪,非暴力犯更有可能再犯非暴力犯罪,且犯罪专业化的效应始终强于犯罪多样化的效应。德利西(DeLisi)等人采用了另一种方法,即利用犯罪人先前的犯罪类型来预测当前的犯罪类型,发现先前的同类型犯罪显著地预测了当前的犯罪类型,显示出显著的专业化倾向。[Matt DeLisi, Ramate Bunga and Mark H. Heirigs, et al., “The Past is Prologue: Criminal Specialization Continuity in the Delinquent Career,” Youth Violence and Juvenile Justice, 2019, vol.17, no.4, pp.335-353.]依靠不同的概念化和测量方法,大量研究确实发现了犯罪专业化存在的一些证据。以往关于犯罪专业化的研究探索了相当多的个体、社会或心理因素以解释罪犯专一于某类犯罪的原因,并提供了丰富的研究方法。

(三)在中国开展犯罪专业化研究的必要性

总体来讲,在中国社会中研究犯罪专业化的本土文献比较缺乏,只有少量关于再犯的研究对中国社会的犯罪专业化问题提供了一些线索。最近的一项研究从某省监狱系统随机抽取了59名严重常习犯,这些犯人平均被逮捕次数高达8.8次,共涉及13种罪行,然而令人惊讶的是,只有30人(50.8%)曾有过两个或两个以上的犯罪类型,且几乎都包含了盗窃罪,而另外29人都是盗窃惯犯,这意味着,犯罪次数最多的罪犯都是特定犯罪类型的常习犯,且参与的额外犯罪类型大多只是盗窃。[孔一:《犯罪生涯持续中的职业化和犯罪升级问题实证研究》,《中国人民公安大学学报》(社会科学版)2020年第1期。]另一个关于再犯的研究收集了中国判决文书网上同一城市里的580件再犯案件,平均再犯数为1.8次,并且发现先前的犯罪类型对当前的犯罪具有显著的预测价值。[郑海、李国华:《中观视野下重新犯罪的罪刑样态与耦合关系》,《法律科学》2017年第4期。]这些研究为犯罪专业化问题提供了一定的参考与借鉴。

尽管中国目前直接关于犯罪专业化的文献较少,但已有的关于再犯的文献表明,与西方社会相比,中国的再犯率相对较低。有研究早在1989年就根据中国官方数据计算出较低的再犯率[Bruce H. Hobler, “Correctional Education in the People 's Republic of China,” Journal of Correctional Education, vol.40, no.2, 1989, pp.64-69.],另一個研究回顾了近二十年来关于中国矫正制度和再犯的有关问题,发现从20世纪80年代到21世纪初,几乎所有关于中国再犯的研究都报告了较低的再犯率(低于10%)。[Bin Liang, Corinice Wilson, “A Critical Review of Past Studies on China 's Corrections and Recidivism,” Crime, Law and Social Change, vol.50, no.3, 2008, pp.245-262.]这意味着,中国罪犯的平均犯罪次数相对较少。长期以来,我国相对较低的再犯率也引起了学者们的关注。有的学者指出,中国特殊的传统或社会条件可以解释较低的再犯率。作为一个传统的相互依赖的社群主义社会,中国极为依赖非正式控制,这有助于减少再犯率,这些非正式控制甚至在当代迅速发展的正式结构中依然蓬勃发展。[Xiaogang Deng, Lening Zhang and Ann Cordilia, “Social Control and Recidivism in China,” Journal of Contemporary Criminal Justice, vol.14, no.3, 1998, pp.281-295.]而对于再犯风险,与西方个人主义社会相比,中国社会的社区和制度差异会增加社会矫正力量,从而削弱再犯的可能性。[Jianhong Liu. “Predicting Recidivism in a Communitarian Society: China,” International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, vol.49, no.4, 2005, pp.392-409.]基于此,我国的犯罪专业化问题可能同样存在着某些特殊性,再犯率相对较低,罪犯的平均犯罪次数更少,意味着犯罪多样性可能会被削弱,因此较低的再犯率有导致更高比率的犯罪专业化的可能性。尽管在中国社会急剧转型和快速发展的背景下,再犯和犯罪专业化的发展趋势及其影响因素可能需要持续跟踪研究,但我们仍然有理由相信,由于特有的传统和社会条件,我国的犯罪专业化问题不会完全消除前述特殊性,这种特殊性彰显了在中国开展犯罪专业化研究的必要性。23AA1D49-635F-42E1-BCAB-17FF3645FC3F

二、犯罪专业化的研究方法

(一)研究方法的选择

研究者必须为犯罪专业化拟定一个科学的衡量标准,因而犯罪专业化的研究总是离不开特定的研究方法。根据定义,犯罪专业化可以理解为,罪犯在后续的再犯行为中重复先前同一种犯罪类型,或者是某种特定犯罪类型在某一时期或罪犯的整个犯罪生涯中处于绝对多数地位,而这两种解读方向其实代表了两种较为传统的统计分析方向:序列(Sequence)和多样性(Diversity)。犯罪序列考察的是罪犯在连续犯罪中犯下同种罪行的倾向性,也就是说,如果一个人连续在两个或多个犯罪行为中都犯下同一种罪行,就可以表明其犯罪专业化的倾向。“序列专业化系数(Forward Specialization Coefficient)”就是此类方法中最常用的指数,能够反映某人犯同样罪行的倾向性。[Raymond Paternoster, Robert Brame and Alex Piquero, et al., “The Forward Specialization Coefficient: Distributional Properties and Subgroup Differences,” Journal of Quantitative Criminology, vol.14, no.2, 1998, pp.133-154.]第二种研究犯罪专业化的方式是考察犯罪的多样性,如果犯罪人在一段时期或整个犯罪生涯中的所有犯罪行为比较单一,即缺乏多样性,那么该个体就会被认定为符合犯罪专业化,因此一个罪犯所犯罪行的种类越多,其被认定为符合犯罪专业化的可能性就越低。常用的方法是计算一个多样性指数(Diversity Index),反映的是从个体犯罪生涯中任意选取的两个犯罪属于同类罪行的概率。[Christopher Sullivan, Jean M. McGloin and Travis Pratt, et al., “Rethinking the ‘Norm of Offender Generality: Investigating Specialization in the Short-term,” Criminology, vol.44, no.1, 2006, pp.199-233.]然而,很多学者指出上述两种方法在研究犯罪专业化时都有局限性,为了克服以往研究方法的不足,学者们不断引入新的方法来衡量犯罪专业化。奥斯古德(Osgood)和施雷克(Schreck)提出了基于项目反应理论(Item Response Theory)的测量理念,通过分析所有犯罪的相似性来识别犯罪类型的专业化。[D. Wayne Osgood, Christopher J. Schreck, “A New Method for Studying the Extent, Stability, and Predictors of Individual Specialization in Violence,” Criminology, vol.45, no.2, 2007, pp.273-312.]还有学者将犯罪人的整个生命历程纳入考察,计算出每个人每年具体罪行的多样性指数,该方法延长了专业化研究的追踪期,并考察了生命历程中犯罪轨迹的多样性,这对生命历程理论的发展也产生了影响。[Paul Nieuwbeerta, Arjan Blokland and Alex Piquero, et al., “A life-course Analysis of Offense Specialization across Age: Introducing a New Method for Studying Individual Specialization over the Life Course,” Crime and Delinquency, vol.57, no.1, 2011, pp.3-28.]另外还有研究提出边际logit模型,可以探索不同犯罪类型的罪犯之间的差异,除了暴力和非暴力犯罪的专业化被证实,其结果也表明特定类型的犯罪源自特殊的因果过程。[Glenn Deane, David P. Armstrong and Richard B. Felson, “An Examination of Offense Specialization Using Marginal Logit Models,”pp.955-988.]

研究犯罪专业化的方法虽然纷杂,但并没有哪一种方法是完美的。沙利文(Sullivan)等人曾考察了包括序列专业化系数和多样性指数在内的四个研究犯罪专业化的主流方法,发现这些方法在预测犯罪专业化时出现了差异化的结果,最后得出的结论是,没有绝对的衡量标准。[Christopher Sullivan, Jean McGloin and James Ray, et al., “Detecting Specialization in Offending: Comparing Analytic Approaches,” Journal of Quantitative Criminology, vol.25, 2009, pp.419-441.]德利西(DeLisi)等人評估了以往方法的缺陷,指出将先前的犯罪行为作为后续犯罪的预测因素,是研究犯罪专业化的一种更直观、更直接的方式,从这个角度来看,犯罪专业化意味着先前的某种犯罪与后续相同的犯罪具有显著的正相关关系,而与其他类型的后续犯罪没有相关关系。[Matt DeLisi, Ramate Bunga and Mark H. Heirigs, et al., “The Past is Prologue: Criminal Specialization Continuity in the Delinquent Career,” Youth Violence and Juvenile Justice, vol.17, no.4, 2019, pp.335-353.]该研究以813名罪犯为样本,记录他们当前的罪名,采用抢劫、入室盗窃等6个当前罪名形成6个二分变量分别作为因变量,以先前的各类犯罪数量和一些人口统计因素作为自变量进行逻辑回归,结果表明每一种当前罪名都与先前相同类型的罪行显著正相关,同时与先前其他类型的罪行没有关系,这为犯罪专业化提供了实证依据。[依照其统计模型的解释方式,个体先前所犯入室盗窃的数量每增加一次,当前罪名为入室盗窃的可能性增加十几倍,同时先前其他类型的罪行,如先前抢劫等,与当前罪名是否为入室盗窃没有显著关联性。]23AA1D49-635F-42E1-BCAB-17FF3645FC3F

开展相关实证研究,必须要确定一个适合中国社会的研究方法。上述对于犯罪专业化研究方法的回顾表明,很多研究方法能够使用的前提是需要掌握个体犯罪生涯的详细数据,包括犯罪类别、数量、顺序、时期等,这对于数据的收集提出了极高的要求。对于一般的研究者来讲,在国内收集犯人群体的详细生涯犯罪记录并非易事,一方面研究者可能很少有途径能够接触到犯人群体及相关的详细犯罪记录,即便能够在监狱开展调查,采用犯人自我报告的方式也很难获取精确的信息;另一方面官方的犯罪记录统计体系在很多地方还需进一步完善,包括公开性、科学性、全面性等方面。除此之外,以往的很多研究以犯罪次数较多的常习犯为对象,相应的研究方法需以犯罪次数较多为前提。本研究共获取了881份监狱犯人的有效问卷,这881名在押犯人中,初犯占比74.1%,“二进宫”的犯人占比17.1%,“三进宫”的犯人占比6.6%,“三进宫”以上的犯人只占2.1%,可以看出,绝大部分再犯的犯罪次数都很少(多数为两次),而真正的常习犯只占很小的比例。由于中国社会再犯率较低,大部分再犯者的犯罪次数只有少量几次,对普通再犯群体进行研究时很多研究方法已不适用。本研究将采取前述德利西(DeLisi)等人的方法,一方面该方法比较直接和灵活,对于数据结构的要求相对较低,更容易收集到满足要求的数据,另一方面考虑到中国社会再犯群体平均犯罪次数较少,其运用先前犯罪预测当前犯罪的方法检验犯罪专业化更加适合中国社会的现实。本研究在其基础上进一步简化,收集犯人自我报告的先前和当前的犯罪类型,使用“1=是”和“0=否”的二分变量来记录和编码,一定程度上克服了数据收集上的困难。

(二)样本选取

本研究选取了中国北部、中部和南部三个省份的三所成年男性监狱的在押成年男性犯人作为调查对象,于2018年底开展问卷调查。由于监狱有严格的管理要求,同时为了不影响监狱的正常秩序,本研究难以实现完全随机抽样,调查对象的选取依照方便抽样的方式进行,但也注意涵盖尽可能多的监区以兼顾在押人员的多样性,在困难条件限制下尽量增加样本的代表性。调查在没有监狱管理人员在场的情况下完成,所有受访者均自愿和匿名参与这个调查,且被告知该调查结果不会影响他们在狱中的表现。最终得到有效问卷881份,有效回收率为88%,其中共260人报告了以往的犯罪类型。犯罪专业化问题须以再犯群体为研究对象,故本文以这260名有先前犯罪行为的犯人为研究对象。

(三)变量与测量

被调查者报告了他们本次入狱和先前的犯罪经历中所犯下的具体罪行。包括对受害者进行威胁、强迫或产生人身伤害类的犯罪,即暴力型犯罪,如杀人、强奸、抢劫、故意伤害、绑架和持有武器等;非法取得、损害财物或者非法获取其他经济利益的犯罪,即财产型犯罪,如盗窃、诈骗、走私及以金钱为目的而进行的非法经济活动等;非法持有、制造、贩卖、运输毒品的犯罪统一归类为毒品犯罪。每名犯人的犯罪分为先前犯罪类型(自变量)和当前犯罪类型(因变量),都以“0=没有”和“1=有”的方式进行编码,形成多组二分变量。例如“先前盗窃”等于“1”表示在以往的犯罪经历中有盗窃行为,等于“0”表示以往犯罪经历中没有盗窃行为;“当前盗窃”等于“1”表示本次入狱罪名是盗窃,等于“0”则表示本次入狱罪名不是盗窃。

为了提升统计分析的可信度,本研究引入了一些控制变量,包括部分个人信息变量和一些犯罪的风险因素。个人信息中的年龄跨度从16岁到68岁,平均年龄35.02岁。户口分为城市户口(34.1%)和农村户口(65.9%)。教育程度分为三组,包括“小学及以下”(47.4%)、“初中”(37.5%)和“高中及以上”(15.1%)。婚姻状况分为三组,包括“未婚”(38.2%)、“已婚”(36.3%)和“离婚或其他”(25.5%),其中“离婚或其他”组包含离婚、再婚等多种类型,但除离婚外其他类型均只有少数几例,因此归为一类代表非常规婚姻状况。犯罪风险因素包括低自我控制、未成年期受虐待经历和社会支持。低自我控制借鉴格拉斯密克(Grasmick)等人的自我控制量表[Harold Grasmick, Charles Tittle and Robert Bursik, et al., “Testing the Core Empirical Implications of Gottfredson and Hirschi 's General Theory of Crime,” Journal of Research on Crime and Delinquency, vol.30, no.1, 1993, pp.5-29.],取原量表中12个条目(5分量表)作为测量,均值为2.93,得分越高表明自我控制能力越低,该量表在本研究中的内部一致性系数Cronbach Alpha值为0.851。未成年期受虐待经历是指犯罪人18岁成年之前的受虐待经历,包括身体虐待、情感虐待和性虐待。身体虐待和情感虐待都由4个条目(4分量表)来衡量,均值分别为1.48和1.57。性虐待由两个条目来测量且最终分为两组:0=无虐待组(82.3%);1=有虐待组(17.7%)。社会支持涉及与家庭和朋友有关的主观和客观方面的支持,共7个条目(4分量表),均值为2.68,所有条目的内部一致性系数Cronbach Alpha 為0.849。

三、研究发现与解析

数量最多的6种犯罪类型(盗窃、抢劫、故意伤害、强奸、欺诈和毒品犯罪)被选出进行分析,除了这六种犯罪之外,其他犯罪发生的频率太低(例如:只有4名受访者在之前的犯罪中犯了杀人罪),不符合统计分析的要求,因此未纳入分析。这6种罪行的先前犯罪和当前犯罪分布如表1所示。例如,在“盗窃”这一列,分别有20.4%的受访者和36.2%的受访者在当前和先前的犯罪行为中有盗窃行为。在当前犯罪中盗窃、抢劫、故意伤害和毒品犯罪的比例分别超过10%,在所有犯罪中所占的比例相对较大。在这6种犯罪中,有3种暴力犯罪(抢劫、故意伤害和强奸),2种财产犯罪(盗窃和诈骗)和1种毒品犯罪,这些是最常见的犯罪类型,具有一定的代表性。同时,无论是当前还是先前犯罪,这6种类型的重叠程度很低。例如,在当前犯罪中,53名盗窃犯中同时犯有其他5项罪行的人数分别为抢劫7人(13.2%)、故意伤害4人(7.5%)、强奸4人(7.5%)、诈骗1人(1.9%)和毒品犯罪2人(3.8%);同样,先前犯罪中,犯过盗窃罪的94人中,也犯过其他5种罪行的人,分别为抢劫7人(7.4%),故意伤害5人(5.3%),强奸2人(2.1%),诈骗2人(2.1%)和毒品犯罪4次(4.3%)。这一结果表明不同犯罪类型之间的相对独立性。23AA1D49-635F-42E1-BCAB-17FF3645FC3F

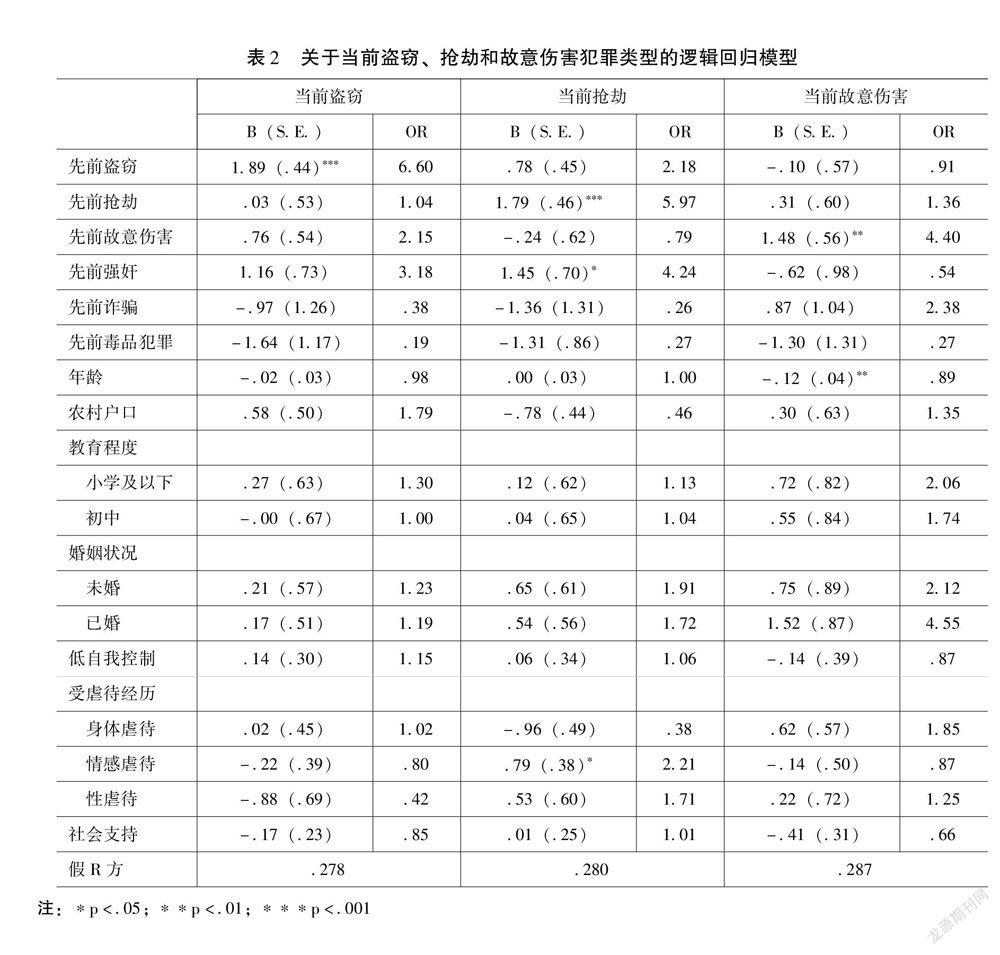

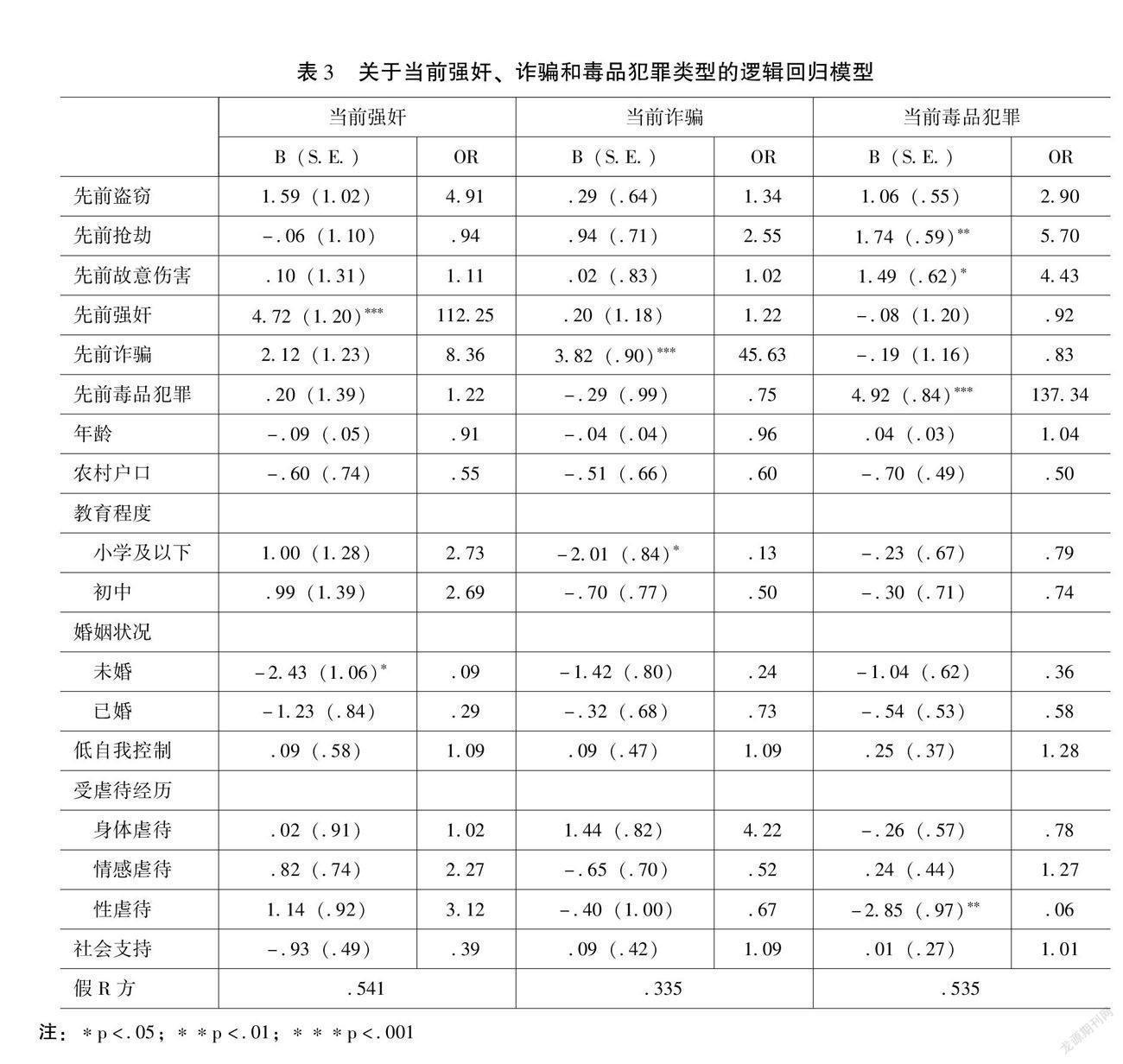

根据德利西(DeLisi)等人的模型,本研究将先前的6种犯罪类型统一作为自变量,当前的6种犯罪类型分别作为因变量,进行6次二项逻辑回归(结果见表2和表3)。该分析的基本逻辑在于,如果犯罪专业化现象不存在,那么一个罪犯先前的犯罪经历对于其当前犯罪类型并没有任何影响,两者之间没有关联。而如果先前的某类犯罪与当前同类犯罪显著正相关,同时先前其他类型犯罪与当前该类犯罪没有正相关,则表明了同类型犯罪在罪犯的犯罪生涯中的延续性,证明了犯罪专业化现象的存在。

表2和表3是分别以6种当前罪名为因变量的逻辑回归分析(Logistic Regression Analysis)的结果,其中“B(S.E.)”表示模型中的回归系数和标准偏差,“OR”则为优势比(Odds Ratio),两组多类别变量教育程度和婚姻状况的参照组分别为“高中及以上”和“离婚或其他”。首先关注先前犯罪对于当前犯罪的预测作用,如表2对“当前盗窃”的逻辑回归结果所示,“先前盗窃”对“当前盗窃”具有显著效应(OR=6.60,P<0.001),即如果有先前盗窃罪行,则本次罪行仍为盗窃的可能性会增加5.60倍(或者说先前有盗窃行为的犯人的当前罪行为盗窃的可能性是先前没有盗窃行为的犯人的6.60倍),同时其他5类先前犯罪行为与“当前盗窃”没有显著关联性,这表明以往的盗窃犯罪经历会极大增加当前犯盗窃罪的可能性,同时以往的其他犯罪经历与当前的盗窃罪没有相关性,这一结果揭示了盗窃行为在犯罪生涯中的延续性,证明了盗窃行为上的犯罪专业化的存在。同样,“先前抢劫”“先前故意伤害”“先前强奸”“先前诈骗”和“先前毒品犯罪”都分别对同类型的当前犯罪具有显著效应。具体来讲:如果有先前抢劫行为,则本次罪行仍为抢劫的可能性会增加4.97倍(OR=5.97,P<0.001);如果有先前故意伤害行为,则本次罪行仍为故意伤害的可能性会增加3.40倍(OR=4.40,P<0.01);如果有先前强奸行为,则本次罪行仍为强奸的可能性会增加111.25倍(OR=112.25,P<0.001);如果有先前诈骗行为,则本次罪行仍为诈骗的可能性会增加44.63倍(OR=45.63,P<0.001);如果有先前毒品犯罪行为,则本次罪行仍为毒品犯罪的可能性会增加136.34倍(OR=137.34,P<0.001)。仅有个别不同类型的先前罪行与当前罪行显著相关:有先前强奸行为,会使本次罪行为抢劫罪的可能性增加3.24倍(OR=4.24,P<0.05);有先前抢劫和故意伤害行为,会使本次罪行为毒品类犯罪的可能性分别增加4.70倍(OR=5.70,P<0.01)和3.43倍(OR=4.43,P<0.05)。综上所述,每一种先前犯罪行为都对同类型的当前犯罪行为具有显著效应(P值普遍小于0.001,统计学意义上显著性水平非常高),即以往某种类型的犯罪经历将大幅增加后续同类型犯罪的可能性,仅有个别不同类型的先前罪行与当前罪行显著相关(且P值大多仅小于0.05,初步达到统计学意义上的顯著水平)。这个结果揭示了同类型犯罪在犯罪生涯中的延续性,证实了犯罪专业化的存在。值得注意的是,强奸罪和毒品犯罪相对于其他类型犯罪的专业化程度显著更高,其增加后续犯同类型犯罪的可能性分别达到惊人的111.25倍和136.34倍。

部分控制变量也与当前罪行呈现出显著的相关性。年龄对“当前故意伤害”具有轻微的负向效应,即年龄每增大一岁,当前罪名为故意伤害的可能性就降低11%(OR=0.89,P<0.01)。在教育程度方面,相对于“高中及以上”学历,“小学及以下”学历人群当前罪名为诈骗的可能性降低87%(OR=0.13,P<0.05),这说明诈骗行为可能存在一定的学历和知识门槛,学历较低的群体从事诈骗行为的可能性更低,尽管总体来讲罪犯群体的学历水平普遍较低。而对于婚姻状况,离婚群体更有可能实施强奸罪行,具体而言相对于离婚群体,未婚群体降低犯强奸罪可能性的幅度达91%(OR=0.09,P<0.05)。未成年时期的受虐待经历与部分当前罪行相关,情感虐待使当前罪行为抢劫的可能性增加1.21倍(OR=2.21,P<0.05),性虐待使当前罪行为毒品犯罪的可能性降低94%(OR=0.06,P<0.01)。对于以上各类因素与不同犯罪类型之间的关联性,未来的研究可以做更深入的探索。

四、结论与启示

本研究基于中国在押犯人的调查数据,对犯罪专业化问题进行了实证探索。在回顾以往文献的基础上,结合中国社会的实际情况,笔者采用德利西等人提出的以先前犯罪经历来预测当前犯罪类型的方法,得到支持犯罪专业化的结果。以盗窃、抢劫、故意伤害、强奸、诈骗和毒品犯罪6种罪行作为分析对象,在控制了个人信息和犯罪风险因素的部分变量之后,本研究发现基本上每一种先前犯罪行为都只与同类型的当前犯罪行为显著相关,即以往某种类型的犯罪经历都将大幅增加后续犯同类型犯罪的可能性,这揭示了同类型的犯罪在犯罪生涯中的延续性,证实了犯罪专业化的存在。同时,值得注意的是,强奸罪和毒品犯罪相对于其他犯罪类型的专业化程度可能会更高。本研究存在非随机抽样且样本量偏小的不足,对相关结论需持谨慎态度,且该议题确非单一实证研究就能完全阐释清楚,未来还需开展更广泛深入的研究。综合本研究结果,可以得到以下几个方面的启示。

(一)犯罪学理论及犯罪学研究体系

犯罪专业化问题是从犯罪生涯的角度研究犯罪人前后犯罪行为的关联性问题,犯罪专业化存在的程度及条件关系到理论层面对于犯罪问题的基本认知。本研究的结果证明任何犯罪行为都会或多或少受到先前生活及犯罪经历的影响,这在理论层面的启发是,犯罪行为可能并非都如戈特佛雷德森(Gottfredson)和赫希(Hirschi)所宣称的那样,只受低自控力的驱动,由于机会的差异而使犯罪呈现多样化的特征。但不应就此完全否认低自我控制理论对于犯罪行为的解释(其他在犯罪专业化问题上相似立场的犯罪学理论也应如此),考虑到现实犯罪行为的复杂性,实际上没有任何犯罪理论能够完美解释所有犯罪行为,本研究从犯罪生涯前后罪的关联性证实了犯罪专业化的存在,反而可以为低自我控制理论的修正提供一定的参考。低自控力可能对于个体的初次犯罪具有更强的解释力,很多罪犯的初次犯罪类型在低自控力的驱动下可能具有较大的随机性,一旦具备了某种类型的犯罪经验,个体后续的犯罪行为虽仍然会受低自控力的驱动,但对于犯罪类型的选择则会明显受到先前犯罪经验的影响,从而使后续犯罪类型的随机性减弱、专业化倾向逐步增强。除了先前的犯罪经验,每个人的成长经历、个人特质、外部环境和癖好等诸多方面的差异性,使得不同犯罪人在犯罪类型的选择上极有可能呈现不同的倾向性,这都可能是犯罪行为呈现专业化的原因。犯罪学理论应当在实践中不断得到修正和完善,且应博众家之长使其对于犯罪现象的解释更加精细且全面,近年来犯罪学理论界已经出现了一些综合性的理论,尝试对于不同理论进行融合,增强了对于犯罪现象的解释力。23AA1D49-635F-42E1-BCAB-17FF3645FC3F

国内犯罪学界未来对于犯罪专业化问题的研究可以进一步收集更加全面的数据,采用不同的研究方法,对于犯罪类型亦可划分得更精细和全面等。本研究结果也揭示了对犯罪生涯研究的重要性,每一个看似单一的犯罪行为,都极有可能与个体犯罪生涯中前后的犯罪行为和多种因素相关联,以发展的角度对犯罪生涯中的多次犯罪行为进行整合研究将极大地丰富我们对犯罪现象的认知。犯罪生涯的研究涉及犯罪的开端、犯罪路徑的持续与演进、犯罪的中止或断念等诸多方面。国内的犯罪学研究相对于国际犯罪学而言起步较晚,还未形成完整的体系,目前来讲,从发展的角度对罪犯的犯罪生涯的研究还有很大的空间。无论是开展犯罪专业化的研究还是犯罪生涯其他方面的研究,都将进一步完善国内犯罪学的研究体系。

(二)犯罪预防与罪犯矫正

犯罪专业化是将罪犯进行类别划分的基础和前提。犯罪专业化现象的存在意味着有相当多的罪犯在多次犯罪行为中全部或者大部分犯下同种类型的犯罪,根据这种占据主导地位的犯罪类型可以将罪犯分为具体的再犯或常习犯类型,如诈骗常习犯、猥亵常习犯等,未来的研究可以进一步比较不同罪犯类型之间的个体差异,以及探索其背后差异化的风险因素,在增加对于犯罪的多元认知的同时可以对不同罪犯的预防及矫正措施提出差异化的指导建议,目前已有研究从该角度对罪犯类型进行了实证探索。[汪晓翔、刘仁文:《不同再犯类型的差异化风险因素研究》,《中国人民公安大学学报》(社会科学版)2020年第5期。]具体而言,很多类型的常习犯具有某种长期的特定的驱动因素,例如,专注于性犯罪(猥亵、强奸等)的罪犯可能存在长期的性认知方面的精神障碍,如果采取针对性的医学或心理学矫正则有助于大幅降低其再犯该类犯罪的可能性。以监狱为主的刑罚执行场所,兼具罪犯改造以减少未来再犯的功能,但监狱大多实行统一的改造举措,不同罪犯的改造需求很难真正满足,针对不同罪犯的差异化矫正举措在未来应值得更多关注。

以上两个方面的启示是从犯罪专业化问题的全局视角出发,而将视角回到本文采取的具体的研究方法和统计分析结果,则对于累犯和再犯的量刑问题有更加具体的启示。

(三)累犯和再犯的精准化量刑

犯罪学与刑法学应当形成良性互动才能促进学科发展,笔者的立体刑法学主张,当前刑法学的发展任务之一就是要做到前瞻犯罪学,刑法学需要犯罪学的实证研究提供必要的经验知识,犯罪学的研究成果如果无法为刑法和刑事政策提供参考就缺乏意义。[刘仁文等:《立体刑法学》,北京:中国社会科学出版社,2018年,第23—44页。]本研究结合德利西(DeLisi)等人的研究结果可以得出结论:以往犯罪经历中某种特定类型犯罪行为的次数越多,后续再犯该类犯罪的可能性越大,例如,以往有过1次毒品犯罪前科的犯人,后续再犯毒品犯罪的可能性显著高于没有毒品犯罪前科的犯人,而有过2次毒品犯罪前科的犯人,其后续再犯毒品犯罪的可能性又显著高于只有1次毒品犯罪前科的犯人,某类犯罪行为的次数越多,其成为特定犯罪类型常习犯的可能性越大。以上关于先前犯罪类型、数量与后续犯罪之间关系的实证研究发现,对于刑法体系中累犯和再犯的精确量刑[本文的研究结果对于完善累犯和再犯相关的刑事立法也有一定的参考意义,考虑到立法是更加系统化的工程,限于本文篇幅,仅在量刑指导意见方面提出一些完善建议。]具有一定的参考意义。

从刑罚理论出发,基于特殊预防的考虑,对于无视以往刑罚体验而再次犯罪的犯人,应予以从重处罚,再次犯罪的犯人都属于从重处罚的对象。我国刑法对于再次犯罪的从重处罚主要体现在累犯的相关规定中。刑法理论中,累犯是再犯的特殊情况,凡是第二次犯罪的均可谓再犯,但累犯的成立条件要严格很多,累犯是指判处一定刑罚的犯罪人,在刑罚执行完毕或者赦免后,在法定期限内又犯一定之罪的情形,除了特殊累犯,一般累犯的法定期限是5年以内。而对于累犯之外的其他再犯情节,刑法只规定了毒品再犯这类个别情况,其他则属于前科这种酌定量刑情节。现行《量刑指导意见(试行)》关于累犯和再犯的规定还有精细化的空间,为落实宽严相济的刑事政策,做到对不同人身危险性[本文采取较为广义的人身危险性定义,泛指犯罪人(再)犯罪的可能性,表达的是犯罪人对社会所构成的威胁,并不特指严重危害社会的犯罪类型。]的犯人实行差异化从严,建议从以下几个方面来完善:

1.明确强调从重处罚前后罪一致的累犯

2021年7月1日实施的最高人民法院最高人民检察院《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》第三条第十五款指出,累犯应当综合考虑前后罪的性质、刑罚执行完毕或赦免以后至再犯罪时间的长短以及前后罪罪行轻重等情况,增加基准刑的10%-40%,一般不少于3个月。由此可见累犯的情形众多,基准刑增加的幅度也有较大的变数,前罪与后罪的性质及其关联性应是一个重要的参考因素。基于特殊预防的需求,对于累犯的从重必须考虑的是犯罪人再犯罪的危险性以及犯罪人对刑罚的感受力的程度。以往对再犯罪危险性的大小只能依赖经验性的各种条件予以判断,因而并不明确。而根据本文的结论,连续两次犯同一种罪行的犯人,其后续再犯该类罪行的可能性显著高于只犯过一次该罪行的犯人,且连续两次犯同种罪行意味着其成为特定类型常习犯的风险极大,因而前后罪一致的累犯其人身危险性大于前后罪不一致的累犯。同种类型的犯罪,具有相似的行为模式,侵犯相同的法益,造成相同的社会危害,罪犯经历前罪的司法审判和刑罚惩罚之后,对于该种类型的犯罪有比较清晰的认识(包括什么行为会构成犯罪及会被处以何种刑罚),后罪与前罪相同,意味着犯罪人无视自身关于该类罪行的法律认知,将前罪的犯罪经验运用到后罪之中,因此带有较强的蓄意性,相比之下,前后罪不一致的罪犯,其犯罪行为可能带有一定的偶然性。对刑罚感受力的判断,虽然缺乏一般性的标准,但对于有过同样犯罪类型前科的犯罪人来说,其本人经历过法院对于该犯罪行为的审理和量刑过程,对于该类型的犯罪行为可能会被科处什么样的刑罚的知晓程度至少远高于其他犯罪类型,因而至少对于本次犯罪行为可能面临的刑罚是有明确预期的。23AA1D49-635F-42E1-BCAB-17FF3645FC3F

我国对累犯采取从重处罚,在决定从重的幅度时,除了考虑后罪本身的事实、性质、情节和对社会的危害程度外,还要考虑后罪与前罪的关系。前后罪相同的情况下,即便两者没有直接关系,但由于类型相同,前罪的经验必然应用到后罪,从这个意义上讲,前罪对后罪具有间接的助力。短期内连续两次犯同种罪行,犯人对于该罪行的行为模式会得到强化,极大增强了后续成为常习犯的可能性。刑法在累犯問题上可以保持原有的规定,但在司法解释和量刑建议方面可以作出明确的规定,前后罪一致的累犯可以作为累犯中的一种从重情节,相对于前后罪不一致的累犯从重处罚,例如在量刑建议上前后罪一致的累犯可以考虑将增加基准刑的幅度限定在20%-40%,不适用10%的最低幅度,前后罪不一致的累犯则不必限定。

2.再犯分层:不同再犯情形应差异化对待

再犯相对于累犯情况更加复杂,不同再犯的危险性也不同,那些身背多次犯罪前科的惯犯具有更大的人身危险性,遗憾的是,目前刑法体系对于除了累犯之外的其他再犯,只有毒品再犯从重处罚这样的个别规定,再犯的从重幅度也限定在较小的范围内,无法真正做到对人身危险性大甚至极大的犯人从严处罚。两高《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》第三条第十六款以“有前科”对待所有一般再犯,增加基准刑的幅度限定在10%以下,这对于某些人身危险性极大的犯人几乎没有任何威慑力。仿照犯罪分层的理念,不同再犯情形应根据其人身危险性差异分为不同的层次,采取差异化的量刑措施。

第一层是单纯有前科者。具体来讲应是只有一次前科,且本次犯罪不构成累犯的再次犯罪者。类比上述关于前后罪一致的累犯的论述,前后罪一致的再犯,其人身危险性理论上是大于前后罪不一致的再犯,但考虑到不构成累犯的普通再次犯罪者,前后两次犯罪时间间隔较长,可与一般的再犯同等视之。建议第一层次的再犯量刑时增加基准刑的幅度为10%以下。

第二层是某些特殊的前后罪一致的再犯。具体来讲应是只有一次特定罪行的前科,且本次犯罪不构成累犯但与前一次罪行相同的再次犯罪者。这个特定罪行以该类犯罪的犯罪专业化倾向是否显著为主要判定标准,依照本文的研究结果,强奸罪和毒品犯罪为犯罪专业化倾向最为显著的犯罪类型(有对应前科所增加的后续犯同类型犯罪的可能性都为100多倍,其他犯罪类型大多为几倍),只要连续两次犯同类型犯罪就意味着其很大几率会发展成为该类犯罪的常习犯。犯罪专业化倾向显著的犯罪可能具备的共同点是长期持续的成瘾性,从而导致犯人在很长时期内都有犯罪的驱动力,例如毒品类罪犯存在以贩养吸的情况,而强奸罪的罪犯则可能有性瘾或特殊癖好。目前刑法已有毒品再犯从重处罚的规定,除了考虑毒品的特殊性和社会危害性之外,毒品犯罪的再犯率高应当是设立此项规定的主要原因之一。犯罪专业化倾向显著的犯罪类型还有哪些以及这些犯罪类型具有什么特征等,都需要未来投入更多的研究。参考本文的结论,在现有法律框架内,毒品再犯可列为第二层次的再犯,量刑时可沿用现有指导意见中毒品再犯可增加基准刑10%-30%的规定。强奸罪再犯等是否需要仿照毒品再犯作法定从重规定,是立法层面的问题,可另文探讨。

第三层是多前科罪犯,即至少有两次前科记录的再次犯罪者。我国刑法对于人身危险性很大的多前科罪犯并没有给予特别关注,累犯只考察前后两次罪行,多前科罪犯构成累犯时,多次前科记录没有裁量的意义,不构成累犯时,只以犯罪前科处理,依照量刑指导意见,无论有多少次前科,量刑时最多只增加基准刑的10%。经过百年的发展,刑法理论上古典学派和实证学派互相融合已是主流趋势,实证学派提出的人身危险性理论已经成为刑罚裁量时的一个重要考量因素,基于特殊预防的目的对于人身危险性高的犯人从重处罚在国际上已相当普遍。我国刑法体系存在的问题是,尽管累犯从重处罚、有前科酌定从重处罚等一定程度上体现了特殊预防的目的,但没有充分考虑到再次犯罪情形的复杂性,尤其忽视了多前科罪犯这类人身危险性最大的群体,无法真正实现特殊预防的目的。多前科罪犯人身危险性之大不言自明,无视刑罚多次犯罪充分显示该群体的反社会性格。由于犯罪专业化现象的存在,多前科罪犯的所有罪行通常是以某种特定罪行为主,即便不是同种罪名,也大多属于同一大类,如同属财产型犯罪、暴力型犯罪或毒品犯罪等。本文的研究结果也表明,罪犯先前某类犯罪次数越多,其后续再犯该类犯罪的可能性也显著增加。多前科罪犯通常在某类犯罪上已积累了足够多的次数,大多已经成为或即将成为特定犯罪类型的常习犯,因而后续再次同类型犯罪是大概率事件。从特殊预防理论视角出发,刑罚的程度必须与犯罪人的反社会性格及再犯的可能性相适应,多前科罪犯在反社会性格和再犯的可能性上都是最高等级,应当在现有的法律框架内采取最严厉的刑罚措施,以真正实现特殊预防的目的。前述《量刑指导意见(试行)》中,可增加基准刑的上限最高为累犯的40%,多前科罪犯的量刑也应当限定在这个范围内。多前科罪犯但不构成累犯的,可以增加基准刑的30%以下,构成累犯的可以适用累犯标准,增加基准刑的10%-40%。其中多前科罪犯的所有犯罪均为同一种类型时(即表明其为特定犯罪类型的常习犯),则应当适用相对严厉的量刑幅度,无论是否构成累犯,至少应增加基准刑的20%。

需要说明的是,对于部分累犯和再犯提出增加一定的量刑幅度并非是要提倡严刑峻法,而是落实宽严相济刑事政策的精神,基于犯罪现象的事实,对于部分人身危险性高的犯罪人实现精确打击,减少犯罪。

(责任编辑:周中举)

〔作者简介〕汪晓翔,中国社会科学院法学研究所、珠海经济特区法治协同创新中心博士后流动站研究人员;

刘仁文,中国社会科学院法学研究所研究员、博士生导师,北京 100720。

〔基金项目〕国家社会科学基金重点项目“刑法的立体分析与关系刑法学研究”(19AFX007)23AA1D49-635F-42E1-BCAB-17FF3645FC3F