馆校协同文博人才培养机制研究

2022-04-07毛璐璐

毛璐璐

(1.湖南财政经济学院 人文与艺术学院,湖南长沙 410205;2.湘潭大学 艺术学院,湖南湘潭 411100)

1 文博合作人才培养协同机制的可行性

博物馆是保护和传承人类文明的重要殿堂,是连接过去、现在、未来的桥梁,在促进世界文明交流互鉴方面具有特殊作用。相关数据显示,截至2019年末,我国已备案博物馆共计5 535 座。后疫情时代,经济进入高质量发展时期,文化建设进入快速发展期,文化消费对相关产业的拉动效应日渐凸显。迈入“万亿”俱乐部的文化产业发展离不开对人才的培养和支撑。同时,在博物馆经济逐渐成为亮点的消费升级大潮下,文博人才的缺口日趋明显。

20 世纪以来,博物馆艺术教育理念发生了重要转变。博物馆艺术教育逐渐从“封闭式的教学信息演示”到“开放式的观众参与”转变,由关注“物件、学科与博物馆素养理论”转向“学习与个人心理学理论”,再转至“社会文化脉络下的意义构成理论”[1]。我国当前的博物馆教育研究主要集中在对中小学生的教育和公共教育上,而博物馆与高校的馆校合作也大多基于短期项目开发或志愿者合作,缺少长期、稳定、高效、覆盖面广的协同机制。早在2010年,文化部就制定并颁布实施了文化系统第一个人才发展规划《全国文化系统人才发展规划(2010—2020年)》。该文明确提出抓好文化经营管理人才队伍建设,以提高战略开拓能力和现代化经营管理水平为核心,大力提高文化经营管理人才对艺术生产和艺术市场需求的预见分析决策能力、 运用现代经济和管理理论指导发展的能力、开拓市场和吸纳社会资金的能力,培养一支精通文化工作、 熟悉国际国内文化市场规则,具有先进管理理念和现代科学素养的复合型、外向型文化经营管理人才队伍。2019年底,司法部官网公布了《中华人民共和国文化产业促进法(草案送审稿)》并公开征求意见。其中第四十七条、四十八条明确提出,国务院教育主管部门和人力资源社会保障主管部门应当积极推动文化产业及相关学科专业建设,支持采取多种方式培养适应文化产业发展需要的人才。国家鼓励从事文化产业的法人和其他组织加强与学校的交流合作,参与相关人才培养,并为师生实践实习提供岗位。从国家层面对文化产业等相关专业人才培养进行顶层设计为馆校合作夯实了政策基础。

高校与文博相关的应用型专业,如博物馆学、历史学、教育学、文化产业管理、旅游管理等,以及相关的交叉学科,能够通过学科交叉融合和广泛的协同创新,在馆校协同文博人才培养机制作用下,培养学生的项目实践能力、协同合作能力、创新创意思维,以适应当下文博产业的人才需求。针对目前文博合作中“即使开展专业实习活动,也大多是‘走马观花式’和‘现场观摩式’”[2]的现状,该文提出馆校协同文博人才培养机制,以“现场参与式”的教学实践提升学生的专业技能和综合素质。在基于展览项目的文博合作教学模式实践探索的基础上,结合专业教学改革过程的分析和思考,以期探究文博人才培养协同机制的可行性。

2 文博人才培养协同机制设计

2.1 文博见习

文博专业人才的培养,不仅需要具有深厚的文化和美学素养,还需要敏锐的市场敏感度,谙熟现代管理知识和市场运营理念。“现场参与式”教学实践的主要目的是使学生深入文化市场的社会实践,在实践中全面了解文化市场以及管理的规律。文博单位的日常运营,特别是节假日,在检票、引导、文创商品售卖等都需要大量的服务人员。由于节假日和平日游客数量的落差,使得文博单位对于志愿者和兼职人员有着巨大的缺口。“由于志愿服务属于自愿行为,其工作积极性受主观因素影响较大,当学习兴趣和服务热情减弱,甚至消退后,志愿者队伍就会出现不稳定和人员流失的现象”[3]。检票、引导、文创商品售卖等工作对于专业性要求不高,而这些岗位的工作又能直接接触消费者,因此非常适合大学一年级的学生顶岗见习,深入了解文博单位的日常运营。学生能够在一线了解用户,对用户进行客源市场分析、结构分析、行为特征分析、文创购买消费行为分析等数据分析,贴近消费群体,掌握第一手资料。在大学一年级的教学计划中,设置32 课时的《文博见习》课程,对接文博合作场馆的志愿者管理部门。学生可以根据自己的时间安排在一年时间内选择任意一所文博场馆完成每次3 ~6 课时,全年32 课时的课程,并撰写用户分析调研报告。通过博物馆参观、学习乃至志愿服务,逐步树立良好的道德规范和行为准则,增强团队意识和社会责任感,提升分析问题、解决问题的能力[4]。

2.2 文旅策划与执行

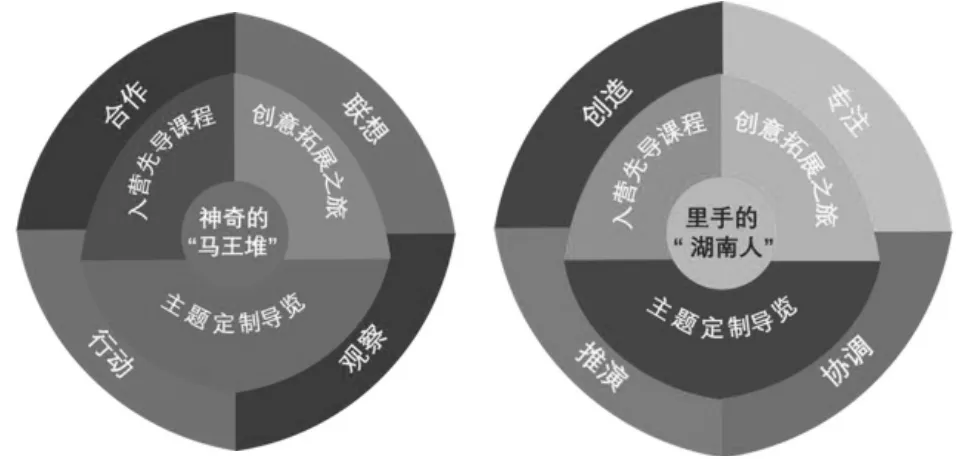

2019年中国旅游日的主题是“文旅融合,美好生活”。在文旅融合的发展趋势下,消费者对文博场馆的需求不再是走马观花式的“浅尝辄止”,而是更加注重体验的深度游、主题游,游览方式也日益精细、小众,注重交互性。这对文博场馆提出了更高的要求,文博活动的策划也应该更有针对性、多样化。以湖南省博物馆为例,仅2020年就开展了数十场丰富多样的文博活动。针对暑期、国庆长假,如“少年潇湘行”暑期夏令营(见图1),以馆藏文物和实地调研相结合的红色之旅长征体能拓展营;以展览为主题,如“从文艺复兴到印象派:欧洲绘画五百年”展览为主题的艺术Lab 的线上线下、儿童成人等系列活动(见图2);“秘鲁古代文明展——探寻印加帝国的源流”展览为主题的“湘博讲坛·策展人有话说”;七夕线上直播课、云上微课、馆校合作课程等。

图1 湖南省博物馆“少年潇湘行”课程设计(图片来源:湖南省博物馆官方微信)

图2 湖南省博物馆“从文艺复兴到印象派:欧洲绘画五百年”艺术Lab 活动

文博活动的策划大多以展览项目为纲,不同的展览需要针对不同的用户群体开发多样化的体验活动和课程。第一文博单位的活动策划部门或教育中心大多专业背景是博物馆学、历史学等,在策划多样化活动,如古琴欣赏、唐卡制作等艺术类活动时就显得心有余力不足。第二大型活动执行时缺少人手也是文博组织活动的一个痛点。第三与培训游学机构的合作又因为收费问题经常意见不统一,这会给文博单位带来负面的社会评价。

项目制的方式恰好适合大学二年级学生在较短时间内熟悉活动策划和执行的全过程,并且直接面对消费者获得活动反馈。在二年级上学期开设《文旅策划与执行》课程,其中实践部分要求学生选择任意文博合作基地的任一展览项目,参与到文旅活动的策划中去,撰写策划案。“90 后”“00 后”不仅是文博活动的志愿者,同时也是文博活动的主要参与者和消费者。因此当他们参与到活动策划中,会带来更贴近消费者的脑洞,如博物馆奇妙夜、VR 漫游、互动表演、汉服秀等历史文物与现代技术融合的活动,年轻的专业学生群体更具有策划优势。同时学生也可以通过接触项目近距离接触和了解当下的活动策划趋势及最新科技。

2.3 文创产品开发

让博物馆活起来是当前博物馆正在探索的课题,而衍生品的开发则是其中最重要的任务之一。国家博物馆衍生品的成功更是作为业界标杆成了博物馆运营中津津乐道的案例。在大一接触了文博单位的用户群体及对文创商店消费者进行了行为分析,以及大二上学期进行了项目策划,了解了展览的开发方向和不同群体的侧重点之后,学生对于文创产品的开发方向有了基本的概念。再经过校内专业软件和技能的学习,如《平面设计》《手绘》《包装设计》《三维图形基础》等,学生具备了文创产品设计开发的技能。在此时将文博的规划展览作为案例引入课堂,使学生在课堂上对相应项目进行文创产品的设计并向文博单位的营销或艺术品开发部门提案,由文博单位评估并进行选择性开发。学生在创作中不能再进行阳春白雪式的天马行空,而是必须脚踏实地结合市场、考虑成本、进行选择材料等,文创产品的设计也不再是纸上谈兵的图纸,而是有机会变成文创商店里的商品。在合作方式上,既可以有实用新型外观专利开发、知识产权转让,也可以技术入股、联合开发、销售分成等。

2.4 新媒体技术与传播

5G 时代的到来给博物馆带来了更多的可能性,也使得文博单位在用人方面对数字技术和网络技术有了更高的要求和期待。后疫情时代,短视频、直播、小程序、云展览这些能让展品多渠道“活”起来的交互方式,已成为展览的标配,也是博物馆公共文化服务的发展趋势之一。“国家文物局明确表示支持各地博物馆通过知识产权授权等方式,积极加强与社会力量的跨界合作,创新博物馆传播渠道”[5]。在媒介融合的大环境下,文化产业管理专业人才的培养必须掌握新媒体技术,因此逐步调整人才培养模式以适应新媒体传播技术的发展是大势所趋。大三的学生经过对文博单位两年的接触,以及在掌握了短视频制作、新媒体设计等相关课程的专业技能之后,能够独立完成对展品的宣传创作,为博物馆所用。

2.5 策展设计

策展设计课程具有较强的综合性和跨学科特点。根据展品合理的安排空间,通过视觉设计与新技术手段的融合实现展品的信息传达,是一个综合过程,重点考查学生对自身知识结构的融会贯通。大学三年级下学期的学生在掌握了展示空间设计的基本要素与技能,并且通过前段课程和两年半文博场馆的实践掌握了当下的材料选择和媒介应用后,能够设计视觉展示效果,成品设计可供文博单位的策展部门参考、提炼。在这种项目参与式的教学中,学生在展呈设计和互动设计上展现出了“00 后”一代的特点,特别是社交媒介的娴熟运用,出现了很多广受好评的设计概念,例如,线上线下联动打卡、最佳摄影点的设置等。

当前需要根据文博的发展特点更好地将所学的专业知识运用到设计中,培养和提高学生的动手能力和综合应用能力。设计和软件技术类课程,为学生进行文博项目的设计和开发奠定技术基础; 经济学和营销类课程,培养学生市场分析和开发决策的能力;协同机制下的课程,培养学生的职业素养和团队协作能力。通过“了解—参与—创作—设计”的逐层递进,使得理论与教学模块紧密结合,在各个环节中锻炼学生综合能力,培养学生在文博项目上全方位的思维能力,实现应用型人才的培养目标。

3 文博人才培养协同机制的执行

“+博物馆”已成为风口,各个博物馆都在探讨品牌+博物馆、 科技+博物馆、 网络+博物馆等新兴课题。而高校在文博人才培养上虽然大都采用模块化和PBL 项目制,但是主要基于模拟实训,其针对性和时效性不足,因此其效果也难以获得真正的市场检验。馆校协同文博人才培养机制则紧密与市场结合,了解业界所想,洞悉产业需求,针对文博行业需要培养人才(如表1 所示)。在实践教学过程中,根据文博单位的反馈和学生实践中发现的问题,及时整改以及完善专业教育内容和方法。根据行业特征和市场发展培养学生的文化产业管理知识,以此提升就业竞争力,为地方文博产业的发展输送人才。

表1 文博合作人才培养课程设计

高校培养人才应该结合理论与实践, 授其鱼,更要授其渔。企业的发展需要高校为其输送专业人才。馆校协同文博人才培养机制打破以往教育中单纯依靠学校资源对学生进行培养的单一格局,利用高校与文博单位在人才培养和人才需求方面的各自优势,互惠共赢。馆校协同文博人才培养机制优化了人才培养模式,弥补了校内教育模拟实践的不足,打通市场教育、社会教育与高校教育的壁垒,能做到理论实践两手抓,实现资源共享,将专业知识转化为真正的生产力。从源头上培养人才,从而使得人才培养更具针对性,更符合社会需求。

时代的发展为博物馆的跨越式发展提供了重要的历史机遇。在文博合作的基础上,协同机制还可以吸收发达国家在文博人才培养上的先进经验,如引入基金会、定向委培、工作坊学习制等,培养创新型文化产业高技能人才队伍。例如,英国考文垂大学与企业合作关系紧密,在艺术、商业、工业领域均有合作的企业,形成良好的输送渠道。考文垂大学的培养体系较为完善,不仅是课程完善,定位准确,而且在高校与企业之间人才输送渠道方面也形成了较好的体系[6]。同时,协同机制也需要国家教育政策及地方政策的支持,需要文博单位解放思想、 放开胸襟的接纳,需要学校的鼓励,各方联合将高校人才培养与社会经济聚合,促进产学研真正实现一体化,实现社会效益和经济效益的双赢。