主体功能区与耦合协调模型结合:黄河流域协调发展新范式

2022-04-06李中建宋琳月

李中建,宋琳月

(郑州大学 商学院,河南 郑州 450001)

产业发展、粮食安全和生态环境保护是促进黄河流域生态保护和高质量发展的重要推手。三大系统的协同发展问题已逐渐成为研究黄河流域生态保护和高质量发展的热点和难点问题之一。推进形成主体功能区,是深入贯彻落实科学发展观的重大举措,有利于推进经济结构战略性调整,加快转变经济发展方式,实现科学发展。

目前,学界对黄河流域高质量发展与主体功能区的研究往往并驾齐驱,很少有学者将其结合。关于黄河流域生态保护和高质量发展的研究尚处于起步阶段,一些学者从国家的政策战略出发,深刻剖析黄河流域发展现状和发展潜力[1],提出黄河流域高质量发展的可行路径[2]和五位一体的发展模式[3],为未来工作的开展提出了遵循。这些研究仅从理论方面论述,缺乏科学可信的论据支撑。一些学者通过构建耦合协调模型,要么从经济、政治、文化、社会和生态五个维度对黄河流域综合发展进行评价[4],要么研究黄河流域生态保护和高质量发展的耦合协调特征[5],要么分析黄河流域经济增长、产业发展和生态环境的耦合协调度及其驱动因素[6],结论具有较大的借鉴意义。然而,仅用耦合协调模型来判断地区发展协调度,并没有将其与地区发展定位,即主体功能区结合在一起,缺乏一定的实践性。在对主体功能区的认识问题上,有学者从定位方面入手,阐述了主体功能区的作用[7];有学者关注主体功能区的构建原则,从而提出我国主体功能区规划的主要思路[8];有学者在研究地域功能基础理论和功能区划技术流程的基础上,提出中国主体功能区划分方案[9];还有学者聚焦于主体功能区规划指标体系研究[10]。这些研究大多是基于地理学层面,提出非常符合实际又具有科学性的规划原则和规划方案,对实际工作的开展具有很大的指导意义。然而,从经济层面入手,分析主体功能区定位和地区协调发展匹配度的研究少之又少。

那么,耦合协调度真的能衡量黄河流域高质量发展状况吗?耦合协调度低的地区其生态保护、粮食安全和经济发展三者之间的关系真的就需要改进吗?要实现黄河流域高质量发展真的需要达到较高的耦合协调度吗?

事实上,一个地区的经济发展和生态保护之间耦合协同关系失调与高质量发展并不矛盾。在分析黄河流域产业发展和生态保护时,除了构建耦合协同模型,还应将地区主体功能区定位因素考虑在内。本文从主体功能区的视角,以黄河干流8省41个地级市(黄河干流流经9省42个地级市,由于黄河干流在四川省内只流经阿坝藏族羌族自治州,且该地区没有任何主体功能区定位,故在此不做分析)为例,揭示黄河流域产业发展、粮食安全和生态保护三者失衡背后的真正原因,探讨单纯的耦合协调度分析是否真的能反映一个地区协调发展程度的高低。如果不能,应该如何分析才能更科学地反映地区的发展情况。本文第一部分从理论上阐述黄河流域9省主体功能区的定位与其发展的重点和优势,说明地区发展要适应其功能定位背后的经济学逻辑。第二部分通过构建耦合协同模型,将9省的耦合协调指数与主体功能区定位相结合,分析该地区是否真的实现了产业发展、粮食安全和生态保护三者的合理发展。第三部分,为了更好地促进黄河流域高质量发展,提出若干政策性的建议。本文的贡献在于:将黄河流域主体功能区定位与耦合协调度结合,提出评价地区发展情况时,要将地区的土壤、气候、地形等客观环境与实证分析相结合这一观点,同时为构建地区协同发展评价体系提供了新的思路。

一、主体功能区与区域发展相结合的政策遵循

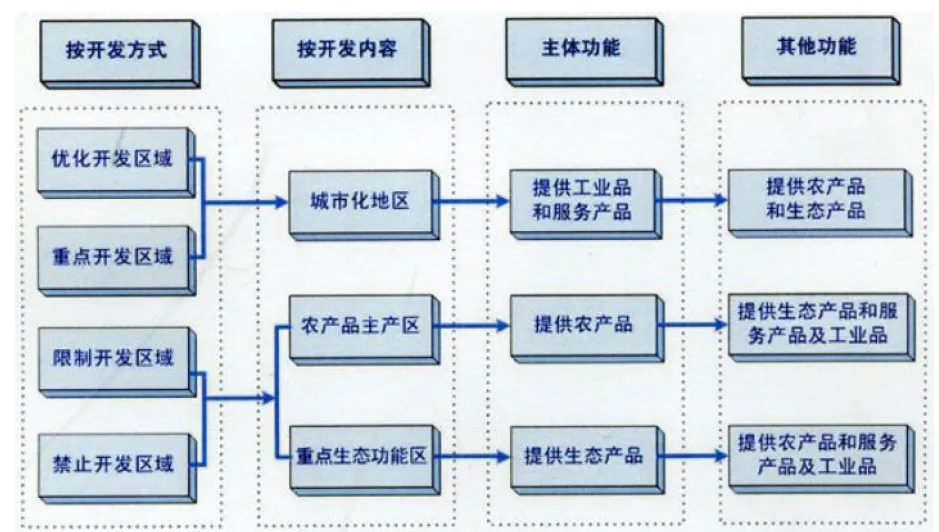

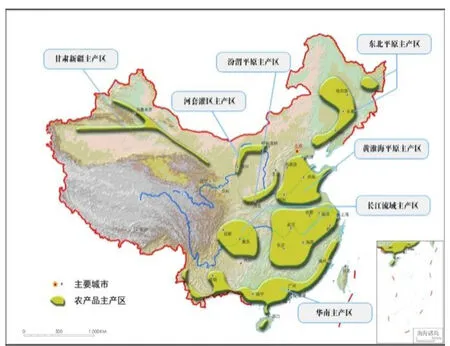

根据国家“十一五”规划纲要,我国的国土空间应划分为四大功能区:优化开发区、重点开发区、限制开发区和禁止开发区。2010年国务院第46号文件发布的《全国主体功能区规划》(以下简称《规划》),按照开发的内容将我国的国土空间划分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区(图1)。

首先,区域的主体功能并不是该地区的唯一功能。明确区域的主体功能是为了探索适合当地发展的路径,这与该地区发挥其他功能并不矛盾。对于重点城市化地区来说,其主要功能是发展经济、提供工业和服务产品,在此基础上维护地区的生态安全和农业安全。农产品主产区和重点生态功能区是我国的限制开发区域,主要任务便是保障国家的粮食安全和生态系统稳定,同时提供农业生态产品,在此基础上,允许发展不影响主体功能定位和不破坏当地生态环境的相应产业。

其次,农产品主产区的首要任务是保障国家粮食安全。农产品主产区大多是农业条件较好的地区,将这些地区列为限制开发区,一方面保护了耕地,鼓励农民发展现代农业,提高了这些地区的农业综合生产能力;另一方面又使国家的惠农政策向这些地区倾斜,从而确保了农民收入的持续增长。同时,明确农产品主产区的主体功能定位还可以使耕地过度占用问题得到有效的缓解。

图1 我国主体功能区分类及其功能

再次,生态功能区要对能源和矿产资源合理开发。由于能源丰富的地区往往生态系统脆弱且重要,因此不应当对这些地区进行大规模城镇化开发。事实上,我国针对矿产等资源的开发往往是“点”的开发,因此,限制重点生态功能区的开发,并不是要限制各种矿产和能源等资源的开发,而是要根据区域的主体功能定位实施“点上开发、面上保护”。

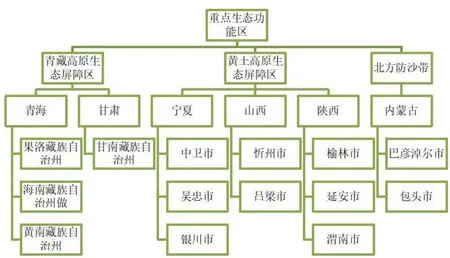

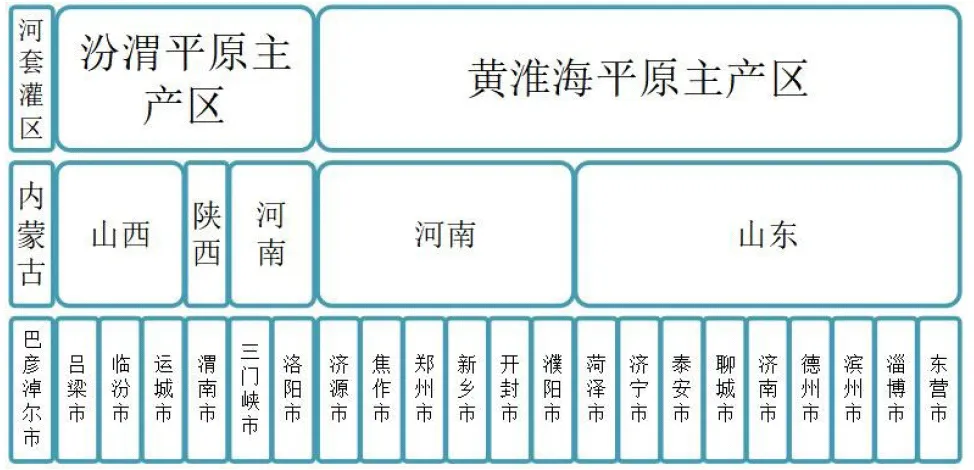

从我国国土空间的“两横三纵”“七区二十三带”和“两屏三带”的“三大战略格局”出发,按照开发内容,对黄河干流流经的41个地级市的主体功能区进行划分(图2),可以看出,位于黄河上游的青海、甘肃、宁夏、内蒙古4个省份重点生态功能区分布较多,除了内蒙古仅有1个河套灌区外,其他3省均没有分布农产品主产区,而城市化地区主要集中在省会城市和交通枢纽处。位于黄河中游的山西、陕西和河南6市(三门峡、洛阳、济源、焦作和郑州的巩义、荥阳),已经开始分布较多的农产品主产区,黄河干流流经山西的4市中,有3市位于农产品主产区,河南全省均是生产农产品的主力军(图3)。在中游地区,重点生态功能区开始减少,城市化区域面积逐渐增大。位于黄河下游的河南4市(郑州的惠济区、金水区和中牟县,新乡、开封和濮阳)和山东两个均为粮食生产大省,分布较大面积的农产品主产区。同时,该地区也有中原经济区和环渤海经济区两个重点城市化经济区。在下游,不存在重点生态功能区。总的来说,我国重点生态功能区主要分布在黄河上游,农产品主产区主要分布在黄河下游,城市化地区呈沿省会、沿交通线的特征。

图2 黄河干流重点生态功能区

图3 黄河干流农产品主产区

二、黄河流域产业发展与主体功能区匹配分析

关于黄河流域经济水平、产业发展和生态保护协同发展的问题,已有学者建立了黄河流域经济增长、产业发展与生态环境耦合协同综合评价指标体系。通过构建耦合协调度模型,发现2012—2018年内黄河流域经济增长、产业发展与生态环境耦合协同存在大范围失调现象,大多数地区处在轻度失调或濒临失调的范围,流域内整体的协同发展表现较差。黄河流域经济增长、产业发展与生态环境耦合协同发展现阶段存在着明显的不足,流域内大多数地区经济增长、产业发展与生态环境未达到协同发展阶段[11]。还有学者构建了黄河流域“五位一体”综合评价体系,发现黄河流域“五位一体”耦合协调发展良好、中级和初级等耦合协调型地市主要分布于山东大部、河南南部、四川东南部以及部分省会城市。耦合类型属于轻度失调或濒临失调的地市则广泛分布于青海、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西等中西部省区,这些地市在两个或两个以上维度中均存在显著不足和发展问题,如流域西北部的青海、甘肃、内蒙古等地市虽具有生态环境优势,但经济、社会、文化等建设水平相对落后,而流域中部的山西和陕西诸多地市则面临生态破坏和环境污染等问题,严重制约了其“五位一体”的综合协调发展[4]。

总的来说,通多对已有文献研究黄河流域高质量发展各方面耦合度分析,可以得出:黄河流域总体发展处于失调状态。那么在结合了主体功能区定位以后,这种失调状态真的需要改进吗?

首先,重点生态保护区生态安全是地区发展的第一要义。

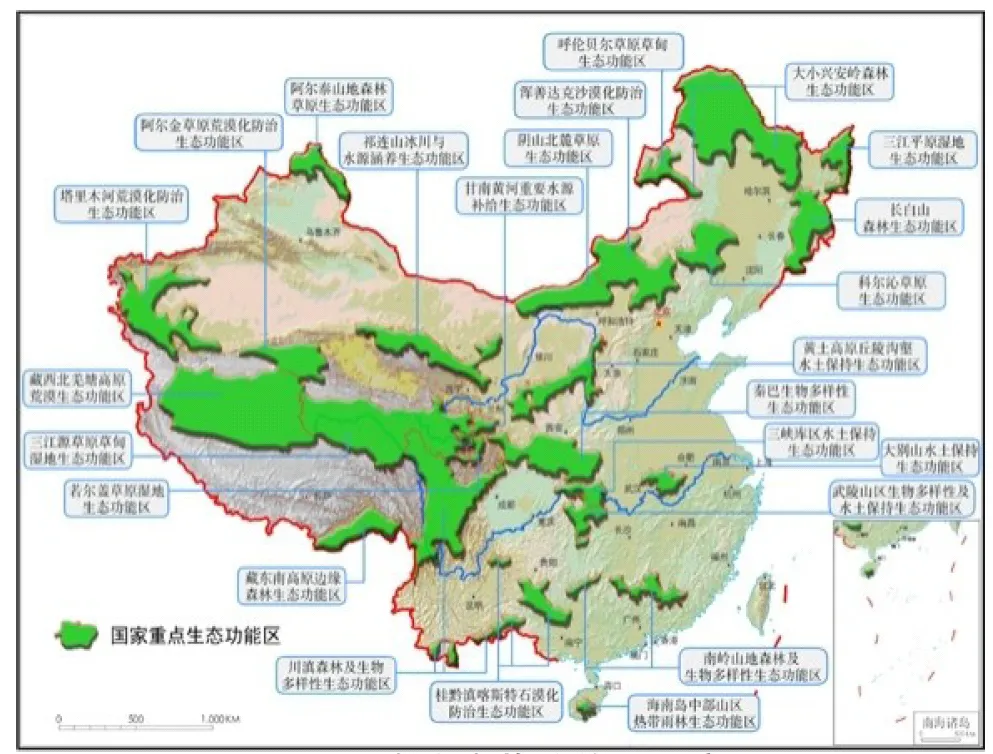

图4 生态安全战略格局示意图

通过我国生态安全战略示意图(图4)可以看出,我国的重点生态功能区主要分布在黄河中上游,集中在青海、甘肃、宁夏、内蒙古等省份。通过文献分析发现,这些地区的发展均处于失调状态。通过分析这些省份的三产占比也可以发现,分布有重点生态保护区的青海、甘肃、宁夏、内蒙古、山西和陕西这6个省份的地区生产总值、三产占比都比较低。,6省总计GDP仅占全国GDP的7.59%,其中青海、甘肃和宁夏占比不足1%。第一产业合计产值占全国一产总产值的8.96%,其中青海和宁夏占比最低,不足1%。第二产业产值和第三产业产值分别占全国二、三产总值的8.25%和6.98%,占比不足1%的省份是青海、甘肃和宁夏(表1)。

表1 黄河流域重点生态功能区三产占比

虽然不论是从耦合协调度分析还是三产占比分析这些省份均处于发展不协调和落后阶段,但是结合主体功能区的定位可以发现,这些区域实际上是实现了我国战略发展目标的。

青海省和甘肃省中包含青藏高原生态屏障区。事实上,该地区的生态环境一直存在问题,保护生态是当务之急。由于多方面的影响,该地区面临草原退化、冰川融化和生物多样性丧失等生态问题,高原系统十分不稳定。目前,该地区主要以促进高寒生态系统的自然恢复为主,在保护生态系统的同时,科学实施人工辅助措施恢复林草、矿山等生态,加大对野生动植物种群和生物多样性的保护力度,保证生态系统功能的稳定和结构的完整。

宁夏、陕西和山西三省均包含黄土高原生态屏障区。近年来,黄土高原水土流失依然不容小觑,陕西、山西两省问题尤为严峻。究其根本,土地利用的不合理是水土流失最主要的原因。因此,合理利用耕地、退耕还林,同时加强天然植被的保护是黄土高原生态屏障区发展的重点。只有走“宜农则农、宜木则木、宜林则林”的道路,黄土高原才能真正发挥保护黄河中下游生态安全的作用。

内蒙古的部分地区处于北方防沙带。该地区自然资源丰富多样,生态水平建设较高,目前面临土壤瘠薄、干旱缺水、林草植被覆盖率低等问题,是我国的灾害严重区。因此,国家一方面加大了对该地区退耕还林、退牧还草的力度,着力恢复草原植被;另一方面倡导转变生产方式,实行禁牧休牧,严格控制载畜量。

周成等(2021)从生态维度分析,发现生态维度的评价值高等和中高等地市主要分布于内蒙古和甘肃大部以及青海北部地区[4]。可见,从国家战略角度出发,我国重点生态保护区即使经济发展缓慢也情有可原。

其次,农产品主产区保障粮食安全是区域发展的重中之重。

图5 农业战略格局示意图

由图5可以看出,在8省中,内蒙古、山西、陕西、河南和山东5省位于农产品主产区。通过构建耦合协调度模型可以看出,在农产品主产区中内蒙古、山西和陕西不论是三产融合度还是产业与生态保护协调度都处于失调状态;河南和山东整体比较协调,但是产业与生态处于失调状态。

事实上,黄河流域是我国重要的农业经济地带,对维护我国整体粮食安全具有突出作用。5省2019年粮食产量18 297.8万吨,占黄河流域粮食总产量的78.07%,占全国粮食总产量的27.56%(表2)。在农产品主产区中,河南省的粮食产量最高,占黄河流域的28.57%,占全国粮食总产量的10.09%;其次是山东省,占黄河流域粮食产量的22.86%。在全国粮食产量超过5000万吨大关的3个省份中,黄河流域占了2省,因此,保障黄河流域的粮食安全,就是保障全国的粮食安全。

表2 黄河流域农产品主产区粮食生产情况

河南和山东均是我国的农业大省,生产的粮食既要满足全省对粮食的需求,同时也要为全国的粮食安全提供保障。两省耕地条件好,粮食产量大,因此是我国的农产品主产区。河南省包含汾渭平原和黄淮海平原两个农产品主产区,山东省的大部分地区都位于黄淮海农产品主产区。根据中国统计年鉴的数据,2019年河南耕地面积为5328.9千公顷,高居全国第二,总播种面积高达14 714千公顷,是全国粮食产量超过5000万吨大关的3个省区之一。山东省第一产业总产值稳居全国首位。2019年山东省耕地面积5271.4千公顷,播种面积10 933.1千公顷,农作物产量5357万吨,均居全国第三。除了得天独厚的耕地条件,两省还十分重视科技兴农,粮食生产现代化水平逐渐提升。

《规划》明确指出,农产品主产区必须把守护耕地红线、增强农业生产能力作为首要任务,应适当进行工业化城镇化的开发。因此,为了保障我国的粮食安全,即使农产品主产区的城镇化进程缓慢,也可以给予适当的宽容。

最后,城市化地区优先发展是经济腾飞的首要任务。

由图6可以看出,我国城市化地区在黄河下游分布密集,主要呈沿省会、沿交通线的特征。周成等(2021)从经济维度和生态维度分别指出,经济发展处于高等和中高等的地市主要分布在山东与河南大部、陕西和内蒙古交界地区,以及山西、陕西的省会城市。而这些地区的诸多地市生态建设得分较低,城市人口密集,经济发展对资源依赖较强,从而导致生态治理与环境保护形势严峻[4]。

图6 城市化战略格局示意图

事实上,黄河下游地区是我国经济发展的重点区域。通过对GDP的分析也可以看出,河南山东两省2019年GDP占全国国内生产总值的12.59%。有学者整理了2018年黄河流域规模以上企业数量及占比(表3),指出黄河下游区工业布局主要呈现网络开发模式[10]。河南既有京广、陇海、焦枝沿线工业轴线带,也形成了发展轻工业的新格局。河南东侧重点工业分布较少,西侧聚集着大量化工、煤炭和石化等重工业,呈现出“东疏西密、东轻西重”的特点。山东的重点工业基本聚集在京沪线以东、兖石线以北的大范围区域,特别是以胶济线为轴线形成了一条“工业走廊”。山东的重要增长极——黄河三角洲是化工、石油化工、有色金属等产业的聚集区,工业圈辐射范围较大。目前,黄河下游区正处于完善网络开发模式阶段。

表3 2018年黄河流域规模以上企业数量及占比

国务院2020年印发《全国主体功能区规划——构建高效、协调、可持续的国土空间开发格局》指出,把山东、河南等省市列为重点城市化地区,是为了促进这类开发强度高、人口密集、资源环境负荷过重的地区率先转变经济发展方式,在促进产业转移的同时,也为经济发展落后地区腾出更多发展空间。因此,该地区即使经济发展与生态环境协调度较低,也不应该放缓经济发展的脚步,而是更应该把这些地区列为优先发展地区,积极促进经济发展方式转变。

三、结论与建议

在已有的关于黄河流域经济发展和生态保护耦合协调分析的基础上,选取黄河干流41个地级市为研究对象,结合主体功能区的定位和各地地理特点,分析了黄河流域经济发展和生态保护在实证层面失衡是否就意味着该地区需要改进,得出以下结论:

首先,重点生态保护区经济发展缓慢无可非议。重点生态功能区既是保障国家安全的重要区域,也是人与自然和谐相处的示范区。因此,青海、甘肃、宁夏等位于生态保护区的省份,虽然经济发展相对落后,但是由于生态环境脆弱,故而并不适宜进行大规模的城镇化开发。必须将增强生态系统的稳定作为这些地区发展的首要任务。

其次,农产品主产区放慢城镇化脚步合情合理。国家层面农产品主产区的功能定位是:保障农产品供给安全的重要区域,农村居民安居乐业的美好家园,社会主义新农村建设的示范区。黄河流域位于农产品主产区的河南、山东、陕西和陕西等省份,经济发展较为不平衡,城乡差距较大。但是,这些地区耕地较多,农业发展条件较好,虽然也适合工业化和城市化发展,但是从保障国家粮食安全和可持续发展的角度出发,发展的重点应该放在提高农业综合生产能力上。

再次,重点城市化地区生态问题情有可原。国家重点城市化地区的功能定位是:支撑全国经济增长的重要增长极,落实区域发展总体战略、促进区域协调发展的重要支撑点,全国重要的人口和经济密集区。河南、山东以及各个省份的省会城市都是我国重点城市化地区,这些地区人口密集、开发强度大,因此面临更加突出的环境问题。但城市化地区由于具有相当大的经济基础和发展潜力,同时资源环境的承载能力较强,从而应该重点进行城镇化开发。

基于以上结论,对黄河流域高质量发展提出以下建议:

首先,应将保护环境、修复生态作为重点生态功能区的首要任务。与此同时,发展与主体功能定位相吻合的产业,提供绿色生态产品。既要改善生态环境的质量和生态服务的功能,又要构建环境友好型的产业结构,积极发展不影响生态环境的绿色产业和服务业。

其次,农产品主产区应大力保护耕地,在稳定粮食生产的同时发展现代农业,增强农业的综合生产能力,增加农民的收入,保障农产品供给,充分确保国家的粮食安全。第一,优化农业生产布局,科学确定不同地区农业发展的方向,打造因地制宜、优势突出的农业产业带。第二,继续加大国家对粮食主产区的扶持力度,集中力量建设一批生产水平高、基础条件好、调出量大的粮食生产核心区。确保在保护生态前提下,开发增产有潜力、资源有优势的粮食生产后备区。第三,控制农产品主产区的开发强度,发展绿色农业、循环农业,在促进农业资源永续利用的同时加强农业全面污染防治。

再次,重点城市化地区应在提高效率、优化结构、保护环境、降低消耗的基础上,促进经济的可持续发展;推进新型工业化进程,提高自主创新的能力,集聚创新要素,积极承接国际国内区域产业转移优化,增强产业集聚能力,形成分工协作的现代产业体系;加快城市化进程,改善居住环境,扩大城市综合实力,提高人口集聚能力;充分发挥区域优势,加强国际通道和口岸建设,加快边境地区对外开放,形成我国对外开放新的窗口和战略空间。