平菇菌株黑平16-1的选育及生物学特性*

2022-04-06孔维丽胡素娟宋凯博王彦坡张玉亭

孔维丽,崔 筱,刘 芹,胡素娟,宋凯博,王彦坡,吴 杰,张玉亭

(河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所,河南 郑州 450002)

平菇 (Pleurotus ostreatus)又名糙皮侧耳,隶属于担子菌门(Basidiomycoat)蘑菇纲(Agaricomycetidae)蘑菇目 (Agaricales)侧耳科 (Pleurotaceae)侧耳属 (Pleurotus)[1]。平菇是我国第三大品种,年产量686.47万吨,河南省是平菇生产大省,年产量约115万吨[2]。2019年我国人均GDP己经突破一万美元大关[3],城乡居民的消费需求不断变化升级,消费理念大幅改变;食用菌作为健康、绿色食品,受到消费者喜爱,由季节性消费向逐步周年消费转变,消费结构的转变促使食用菌由季节性栽培向工厂化周年栽培方式转变。金针菇(Flammulina velutipes)、杏鲍菇(Pleurotus eryngii)、蟹味菇(Hypsizygus tessellatus)、双孢蘑菇 (Agaricus bisporus)已经实现工厂化周年化生产。品种是工厂化栽培的关键,金针菇、蟹味菇工厂化品种一茬菇的生物学效率达到100%以上[4-5],平菇工厂化栽培成为近年研究热点[6-7]。生产中平菇季节性栽培所用的平菇品种一般出三潮~四潮菇,生物学效率达到80%~100%,但生产周期长达6个月,难以满足工厂化生产方式的需要,因此急需选育出生产周期短,一茬菇生物学效率高,出菇整齐集中,适宜工厂化栽培的平菇新品种。试验以国审黑色高产平菇菌株P99和黑色野生菌株NY-2为亲本,通过单孢杂交的方法选育出适宜工厂化栽培的平菇新品种;该品种在出菇集中,一茬菇生物学效率方面显著高于生产主栽品种,为平菇工厂化生产提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 菌株

亲本菌株P99,引自中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,保存于河南省食用菌种质资源库;亲本菌株NY-2,于商丘地区野生采集,保存于河南省食用菌种质资源库。

1.2 培养基

母种培养基为PDA培养基(去皮土豆200 g、葡萄糖20 g、琼脂20 g,水1 000 mL)。培养料配方为棉籽壳98%,石灰2%。

1.3 方法

1.3.1 孢子收集及单孢分离

孢子收集及单孢分离的方法按照参考文献[8]。

1)孢子收集

以平菇菌株P99和NY-2为亲本,熟料栽培,挑选第一茬朵型圆整、颜色均匀的整朵子实体为种菇,8成~9成熟时采收。取单个菌盖,菌褶向下置于洁净干燥的有色纸上,25℃~28℃培养24 h,可见纸面有一层灰白色孢子印。

2)单孢分离

采用一步稀释法,用接种铲取0.1 mm2孢子印于400 mL无菌纯净水,摇匀。取1 mL涂布于9 cm的PDA平板培养基,25℃培养5 d。孢子萌发后用1 μL枪头的尖端部分,在孢子萌发处垂直打孔,移入新的平板。挑取数量80个~100个,插片25℃培养。菌丝长至插片0.4 mm~0.5 mm时,显微镜检有无索状联合,无索状联合的为单孢菌丝,分别编号。P99简称P,编号P1~P100;NY-2简称Y,编号Y1~Y80。

1.3.2 单孢杂交

根据单孢菌丝生长速度、气生菌丝浓密度将单孢菌丝分类。挑选菌丝浓密、长速快的平板2皿,菌丝稀疏、长速快的平板2皿,菌丝浓密、长速慢的平板1皿,菌丝稀疏、长速慢的平板1皿。每个亲本挑选6个单孢菌丝为配子,每个配子培养基用4 mm打孔器打孔,挑取2个配子菌丝块接种于同一培养皿,间距1 cm。25℃对峙培养5 d~7 d后,菌丝体融合,融合处形成拮抗线,于2个菌丝块外侧0.5 cm处挑取菌丝,转接至新的培养基,每侧转接5皿~6皿。每2个配子杂交获得2个杂交子,共获得72个杂交子。

1.3.3 杂交子筛选

配子杂交之后的获得的杂交子成为姊妹对,二者间根据菌丝长势,淘汰菌丝长势稀疏、生长速度较慢的杂交子。各姊妹对两两之间挑选菌丝长势良好的进行对峙培养,挑选有拮抗反应杂交子进入出菇筛选试验。

1.3.4 熟料袋栽筛选

初筛栽培时间为2015年9月5日。按栽培料的配方,采用熟料栽培方式,菌袋使用规格为14 cm×18 cm×0.005 cm的聚丙烯袋,2.5 cm套环封口,每袋装干料200 g。每个杂交子接种10袋,24℃~25℃培养,菌丝满袋后,去除套环,移入棚内进入出菇管理,棚内温度10℃~30℃,湿度70%~90%,光照、二氧化碳浓度自然。测量第一茬菇现蕾时间、产量、子实体外观特性,筛选黑色或蓝黑色、柄短、圆整、贝壳形或者扇形、出菇早、产量高的为优势菌株。

1.3.5 工厂化瓶栽筛选

以熟料袋栽筛选的优势菌株为试验菌株,采用工厂化栽培常用的1 100 mL塑料瓶,每瓶装栽培料干料250 g,每个菌株接种4筐,每筐16瓶。24℃暗光培养,二氧化碳浓度≤0.08%,空气湿度60%,菌丝满瓶后,13℃~15℃低温处理3 d~5 d。现蕾揭去瓶盖,移入出菇室,保持室内温度13℃~16℃,湿度80%~90%,二氧化碳浓度≤0.06%,光照强度150 lx~200 lx。子实体7成~8成熟时采收,比较菌株间出菇率(Rd,%),其计算公式为:

式中:S为总瓶数(瓶);X为未出菇瓶数(瓶)。

观察子实体性状,测定产量,计算生物学效率,筛选出一茬菇生物学效率50%以上的优良菌株,作为下一轮参试品种。生物学效率(BE,%)的计算公式为:式中:Ffw为子实体鲜重(g);Sdw为基质干重(g)。

1.3.6 优势菌株品种比较

以1.3.5中筛选的优势菌株为参试菌株,以生产中灰美2号 (CK1)、黑抗 650(CK2)、农平 4号(CK3)主栽品种及P99(亲本)为对照菌株,采用瓶栽和袋栽2种方式,每个品种接种10筐,每筐16瓶。6成~7成熟时采收,随机抽取3筐测定子实体产量、单朵重、子实体性状。计算生物学效率、成菇比例,分析优势菌株的生物学特性。

1.3.7 品质分析

1.3.6中筛选的优势菌株,子实体6成~7成熟时采收,40℃烘干后,测定优势菌株与对照菌株CK1、CK2、CK3、P99的粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、氨基酸含量。氨基酸采用GB 5009.124-2016食品中氨基酸的测定方法[9],蛋白质采用GB 5009.5-2016食品中蛋白质的测定[10],粗脂肪采用GB 5009.6-2016食品中脂肪的测定方法[11]。

1.3.8 多点栽培试验

将1.3.6筛选得到的优良平菇菌株分别在新乡、周口、郑州等地采用当地玉米芯原料及配方进行熟料栽培,以当地主栽品种为对照,检测该品种的适应性。

1.3.9 生物学特性分析

1)最适生长温度筛选

以PDA为培养基,母种试管接种后,25℃培养4 d,再分别置于0℃、3℃、5℃、10℃、15℃、20℃、22℃、25℃、28℃、30℃、35℃、40℃培养,每个处理6皿。观察菌丝长势,测量菌丝生长速度,筛选出菌丝致死温度及最适宜生长温度。

2)最适出菇温度筛选

菌丝满袋后,分别放置于区间温度为10℃~15℃、16℃~20℃、21℃~25℃,每个温度处理 30袋。观察出菇早晚,计算产量生物学效率,产量最高的出菇温度为最适出菇温度。

1.3.10 数据分析

数据统计分析采用Excel 2010,数据的差异显著性分析采用SPSS 19。

2 结果分析

2.1 单孢菌丝筛选

根据单孢菌丝长势浓密度和快慢差异,分为:A1型(快、浓密)、B1型(快、稀疏)、A2型(慢、浓密)、B2型(较慢、浓密)。分别挑选A1型2个,B1型2个,A2型、B2型各1个,共6个单孢菌株作为杂交材料,见表1。

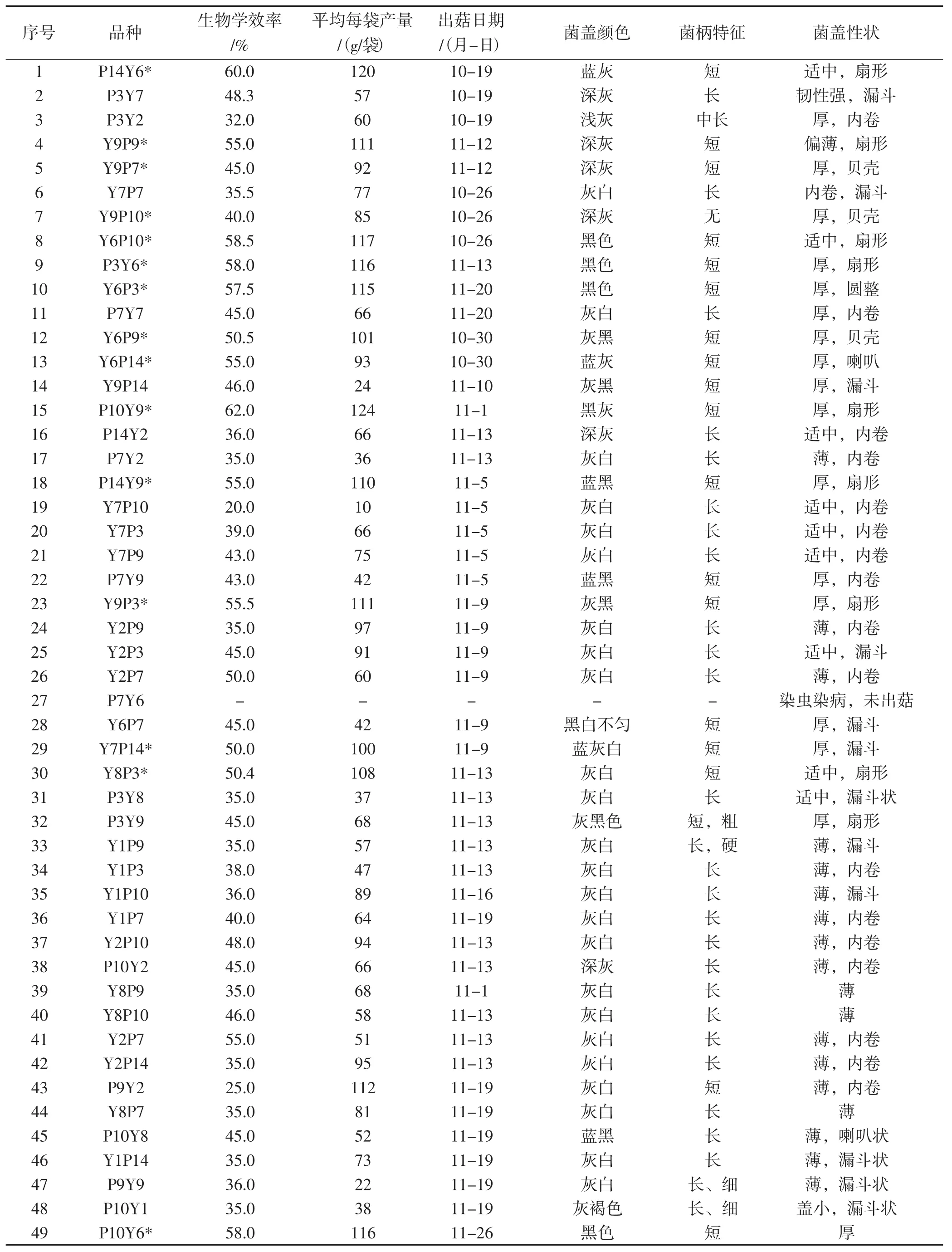

表1 单孢菌株编号Tab.1 Single spore strains number

2.2 杂交子筛选

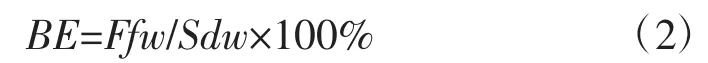

单孢菌丝两两配对获得36对、72个杂交子,根据杂交子菌丝形态差异筛选出菌丝生长快、长势浓密的杂交子49个,49个杂交子两两之间做拮抗反应,共1 176组,杂交子之间均有拮抗反应,见图1。

图1 姊妹对杂交子之间的拮抗反应Fig.1 Antagonistic reaction between sisters to hybrids

由图1所示,单孢菌株Y6分别与P3、P7、P9、P10、P14单孢菌株杂交,获得Y6P3、Y6P7、Y6P9、Y6P14、Y6P10杂交子。Y6P3杂交子与 Y6P7、Y6P9、Y6P14、Y6P10姊妹对之间存在沟型拮抗线,表明Y6PX系列姊妹对之间为差异菌株。

2.3 初选优势菌株

初筛菌株部分子实体性状见图2,其产量及性状特征统计见表2。

图2 部分菌株子实体性状Fig.2 Fruit body characters of some strains

表2 参试菌株产量及子实体性状Tab.2 The yield and fruit body characteristics of tested strains

由图2及表2可知,按照1.3.4的栽培方法,49个杂交菌株产量、生物学性状表现出丰富的差异性。颜色从灰白到浅灰、深灰、蓝黑和黑色,菌柄有短、中长、长类型,菌盖形状有内卷、平展、贝壳状等,菌盖厚、薄不同。最早出菇时间为2015年10月19日,最晚出菇时间2015年11月26日,P7Y6菌株由于感虫、感病未能出菇。设定初选指标为菇型圆整、柄短,菌盖颜色深、厚薄适中,生物学效率50%以上,共筛选出15个优势菌株:P14Y6、P14Y9、Y9P9、Y9P7、Y9P10、Y6P10、P3Y6、Y6P3、Y6P9、Y6P14、Y9P14、P10Y9、Y9P3、Y8P3、P10Y6。

2.4 工厂化栽培初选

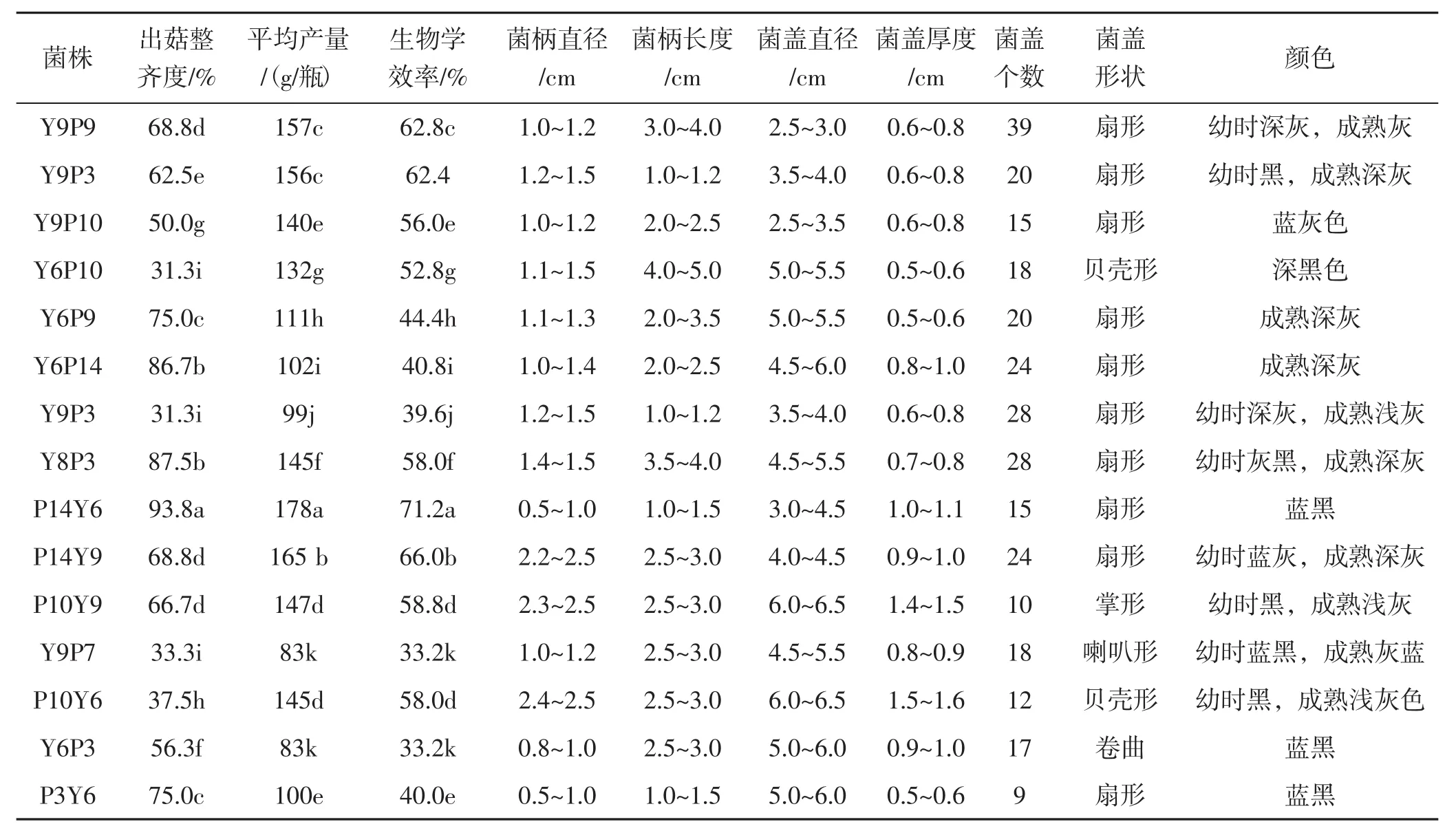

15个优势菌株一茬菇产量及子实体性状统计见表3。

表3 15个优势菌株产量及子实体特性Tab.3 The yield and fruit body characteristics of 15 superiority strains

由表3可知,参试菌株出菇整齐度、产量、子实体性状、颜色等差异显著。P14Y6菌株现蕾整齐,出菇整齐度为93.8%,较其他菌株高6.3%~62.5%;一茬菇每瓶平均产量达到178 g,生物学效率71.2%,较其他菌株高5.2%~38%;菌盖幼时黑色,成熟蓝黑,直径3.0 cm~4.5 cm,厚1.0 cm~1.2 cm,韧性强;菌柄短,长1.0 cm~1.2 cm,直径0.5 cm~1.0 cm;较其他品种更符合工厂化生产要求,因此该菌株确定为优势菌株。

2.5 品种比较试验

优势菌株P14Y6与对照菌株的出菇情况及子实体性状见表4、表5。

表5 参试菌株子实体性状Tab.5 Fruit body characteristics of the tested strain

由表4可知,采用瓶栽P14Y6菌株的菌丝满瓶天数为29 d,与3个对照菌株(CK1、CK2、CK3)差异不显著,较亲本菌株慢2 d;参试菌株出菇率的整齐度为93.8%,与亲本菌株P99一致,较3个对照菌株高12.5%~25.0%;平均单瓶产量185 g,一茬菇平均生物学效率为74%,显著高于3个对照品种及亲本菌株10%~14%,最高达到88%;该菌株成菇率为64.5%,较亲本及对照高24.5%~32.2%。6成~7成熟时,菌盖蓝黑色,直径5 cm~6 cm,韧性强,菌柄长0.5 cm~0.7 cm,较其他品种短,菌盖厚薄适中,较适合瓶栽工厂化生产。

2.6 品质分析结果

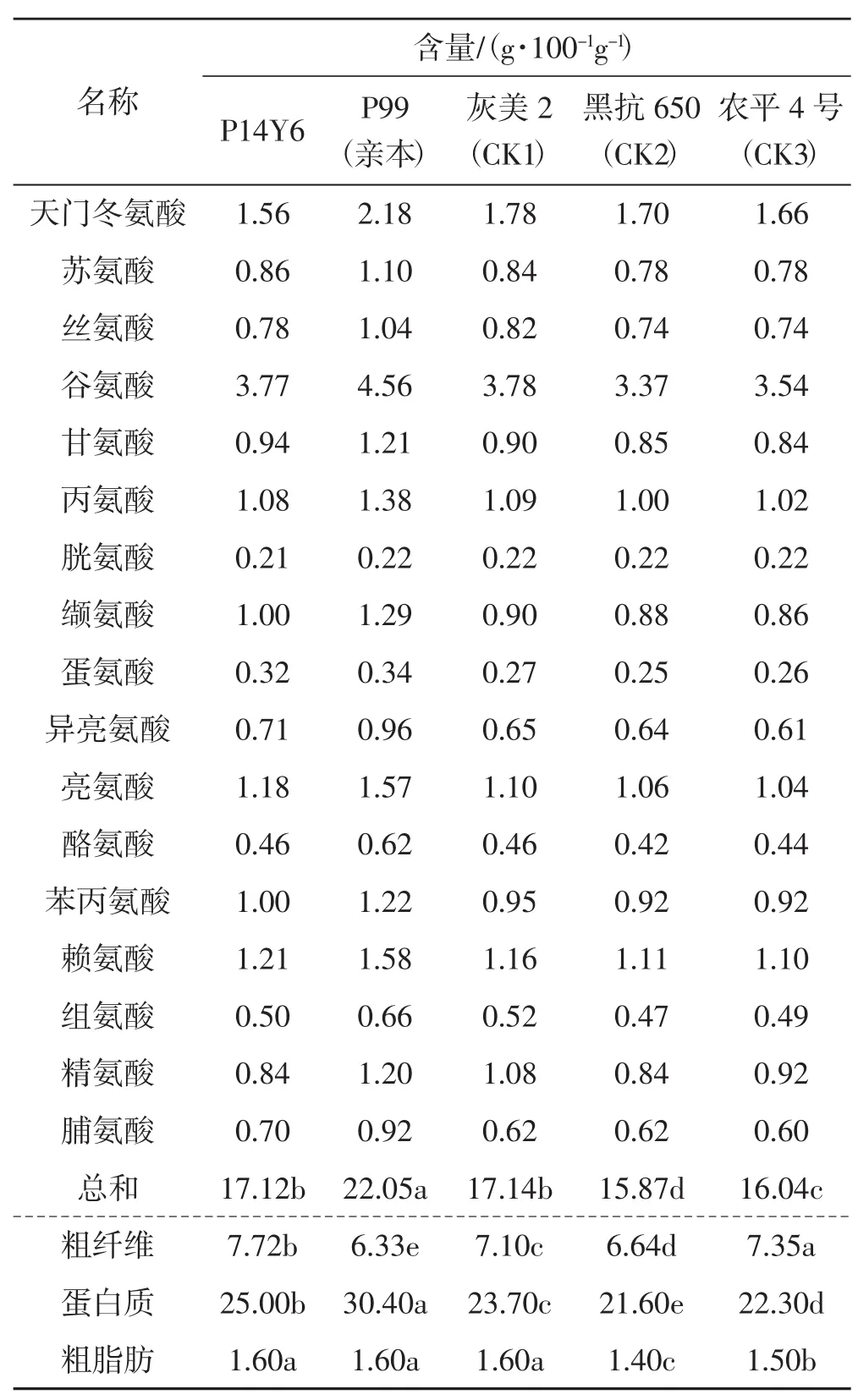

菌株P14Y6的营养分析结果见表6。

表6 参试菌株营养分析结果Tab.6 Results of nutrition of test strain analysis

由表6可知,优势菌株P14Y6菌株含有17种氨基酸,每100克干菇总氨基酸含量17.12 g,蛋白质含量25 g,比亲本略低,高于3个对照菌株1.3%~3.4%;粗脂肪含量1.6 g,与亲本相当,高于CK2、CK3;粗纤维7.72 g低于CK3,高于其他菌株。

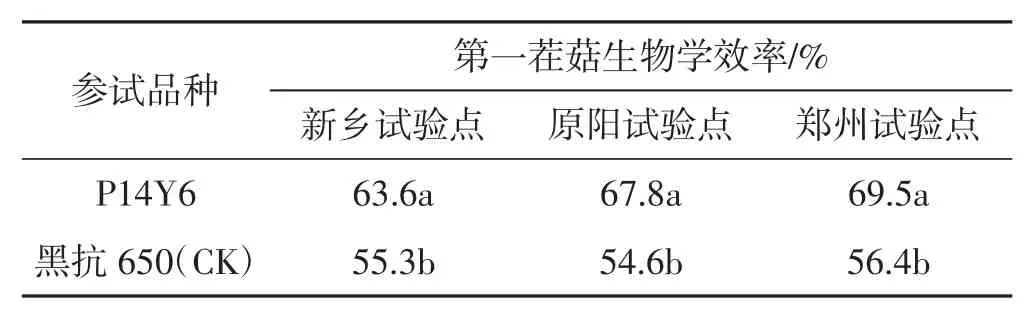

2.7 多点栽培试验结果

在新乡、郑州、原阳3个试点进行瓶栽和袋栽2种模式栽培试验;每个试验点100袋,以黑抗650为对照,其参试结果见表7。

表7 不同地区参试菌株生物学效率Tab.7 Biological efficiency of tested strains in different regions

由表7可知,新乡、郑州试验点该菌株袋栽第一茬菇生物学效率分别为63.6%,69.5%,较对照高8.3%~13.1%。原阳试验点瓶栽生物学效率67.8%,较对照高13.2%。3个试验点在生产过程中均未出现黄枯病。

该品种2017年通过河南省农作物品种鉴定,获得证书,定名为黑平16-1。

2.8 菌丝及子实体生长特性结果分析

2.8.1 菌丝生长温度分析

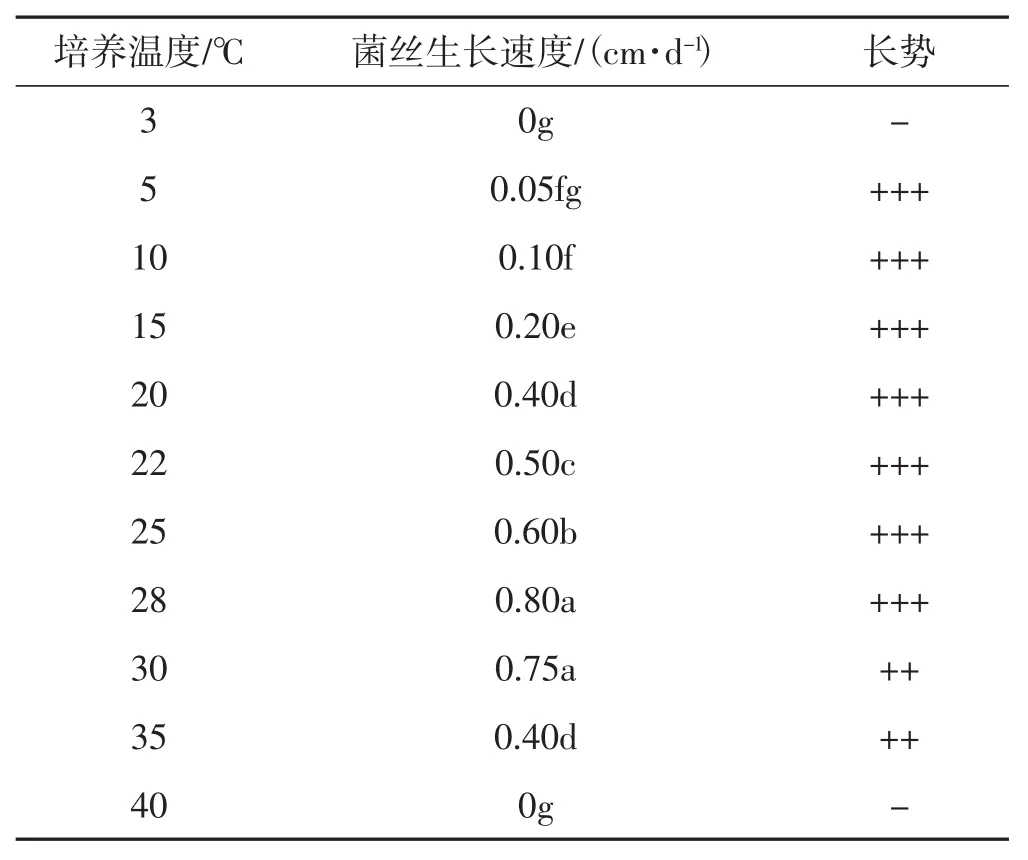

菌株黑平16-1在不同温度下菌丝生长情况见表8。

表8 不同培养温度菌丝生长速度Tab.8 Mycelial growth rates at different culture temperatures

由表8结果表明,该菌株在3℃以下菌丝不能生长,3℃~35℃均能正常生长。菌丝生长速度差异显著,最适宜生长温度25℃~28℃;菌丝生长致死温度为40℃(24 h);温度升高至30℃以上,菌丝长势稍稀疏。

2.8.2 出菇温度分析

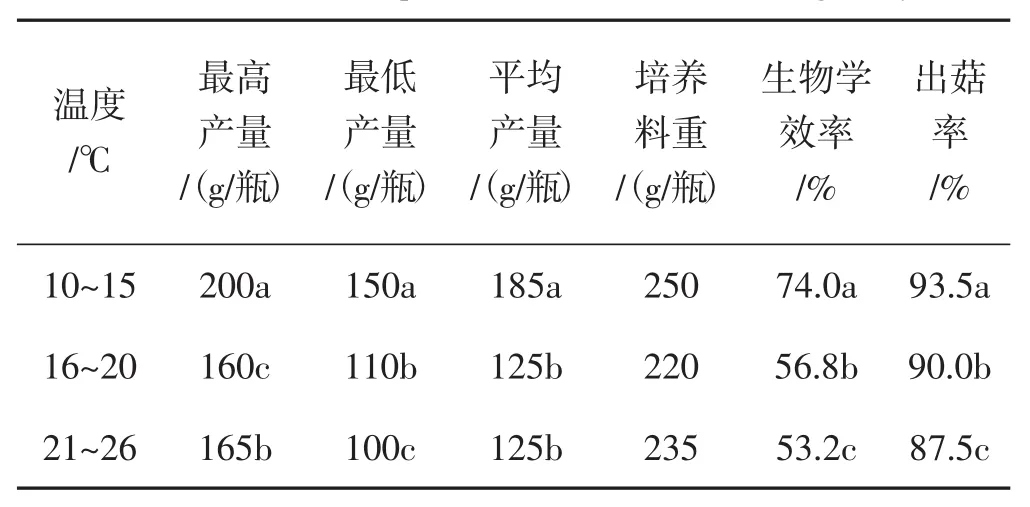

不同温度对菌株黑平16-1出菇的影响见表9。

表9 温度对出菇率、产量的影响Tab.9 Influence of temperature on the rate of fruiting and yield

由表9可知,10℃~15℃条件下,该菌株出菇率93.5%,分别较 16℃~20℃、21℃~26℃高 3.5%~6.0%。每瓶平菇产量185 g,生物学效率74%,产量分别较其他处理高60 g,生物学效率提高17.2%~20.8%;因此该品种最适宜出菇温度为10℃~15℃。

3 结论与讨论

平菇工厂化生产是未来食用菌生产发展的趋势,对品种的要求与传统栽培模式差异较大。韩国对工厂化瓶栽平菇的研究较多,据现有报道一茬菇的生物效率最高为84%[12]。目前国内工厂化平菇的栽培尚处于起步阶段,专用品种的选育未见报道;单孢杂交仍然是食用菌品种选育的重要途径,如何从大量的孢子中挑选优良的单孢菌丝是单孢杂交育种的关键,根据陈士瑜等[13]的经验以不超过10个单孢为适宜。而香菇(Lentinus edodes)中同种交配型的孢子单核体遗传相似性仅仅分别为66.3%,71.7%[14];平菇与香菇均属于典型的四极性异宗配合[15];因此单孢之间的遗传差异性较为丰富,挑选的单孢杂交菌株需要具备较高的代表性,否则很难通过杂交选育出优良菌株。

在筛选单孢的过程中,一些生长较慢的单孢往往被忽略,但是生长缓慢的菌株可能与带有不亲和的因子有关,在杂交过程生长缓慢的单孢菌丝并不影响双核菌丝的生长。因此试验以长势和生长速度2个指标结合选取了6个不同类型的单孢子菌株,在杂交组合菌株的筛选过程中则淘汰了双核菌丝生长较慢、长势稀疏的菌株,减少了后续栽培筛选数量。如果这种单孢菌丝形态表型差异可作为筛选鉴定的途径,则会大大提高育种效率,当然,后续还需要进一步研究菌丝形态差异与单核体遗传配合力研究作为理论支撑。

以黑色高产平菇菌株P99与野生平菇菌株NY-2为亲本,通过单孢杂交,多次栽培筛选,获得了优势菌株P14Y6。该菌株子实体叠生,短柄,蓝黑色,菌盖较厚,韧性强;菌丝生长温度为3℃~35℃,最适宜出菇温度11℃~15℃。与亲本及3个生产菌株相比,该菌株工厂化瓶栽出菇整齐度为93.8%,高于对照菌株12.5%~25%;平均产量185 g/瓶,最高产量220 g/瓶,一茬菇平均生物学效率74%;高于3个对照品种及亲本菌株10%~14%;在多点试验中瓶栽和袋栽均高于对照菌株。2017年通过了河南省农作物品种鉴定,命名为黑平16-1。