如何理解康德的“有限的神圣的存在者”?*

2022-04-03刘作

刘 作

康德在后期著作《道德形而上学》中提出endliche heilige Wesen 的概念。学界通常把它翻译为“有限的神圣的存在者”。如何理解这个概念,学界有不同的看法。李明辉在其译著中用脚注指出它指代“天使”,也有学者把它理解为斯多亚学派的智者、基督教的耶稣等。近期舒远招发表论文,对这个概念做出细致的分析①李明辉直接把这个概念翻译为“有限的神圣的存在者”,并指出它指代天使。参见[德]康德著,李明辉译注:《道德底形上学》,台北:联经出版事业股份有限公司,2015 年,第252 页;刘凤娟:《从任性角度解读康德的自律思想》,《哲学与文化》2017年第8期;舒远招:《神圣存在者是“有限的”吗?——〈道德形而上学〉德性论导论中的一个问题》,《哲学研究》2020 年第4 期。笔者曾经请教过邓安庆教授,他认为这个概念在康德公开出版文本中只出现一次,难以确定说明它到底应该如何翻译。看来学界有进一步讨论这个问题的必要。。他不同意目前学界把这个概念翻译为“有限的神圣的存在者”,而是认为应该把它翻译为“终极的神圣的存在者”。舒教授的基本观点是,主流学界的翻译脱离了康德把人作为有限存在者与上帝作为神圣的存在者之间的比较框架,有限的与神圣的是对立的,前者特指人所处的道德状态——德性,后者指高于人的道德状态,包含着上帝和天使在内的可能存在者。学界的争议向我们提出如何理解这个概念的问题:它到底是“终极的神圣的存在者”还是“有限的神圣的存在者”?如果是前者,它显然对应着上帝以及与上帝类似的存在者比如天使,但康德为什么要在神圣的存在者之前加一个endliche,依然存在疑问;如果是后者,它到底以及能够与什么相对应?

笔者从如下角度解读这个概念:第一,在康德文本中,göttlich 和heilig 都翻译为“神圣的”,前者与上帝的意志直接相关,后者在实践领域,表达与道德法则紧密相关的无条件的价值,与上帝的意志没有直接关系,endliche 与unendliche 相对,在实践领域,endliche 体现存在者有感性偏好与对幸福的追求,“有限的”与“神圣的”放在一起并不矛盾;第二,康德提出“endliche heilige Wesen”是为了描述德性的概念,具体而言,是为了说明德性的敌人不是感性的偏好和对幸福的追求,而是属于人的任性的自由的作恶的倾向,把endliche 翻译为“有限的”,能够更好地彰显其目的;第三,有限的神圣的存在者在康德那里没有直接的对象,但是在其历史哲学文本中有某些暗示,亚里士多德所描述的德性存在者,符合康德的有限的神圣存在者的概念,但是康德不承认有这样的人存在,这个概念也增加了亚里士多德的德性伦理学与康德的伦理学之间进行对比的可能性。基于这种解读,我们会得出与目前学界有略微差别的康德道德境界图。

一、何为“神圣的”与“有限的”?

康德在具体描述德性的概念时,提出了有限的神圣存在者的概念。“对有限的神圣存在者(他们就连被引诱去违背义务也根本不可能)而言,没有德性论,而是只有道德论,后者就是实践理性的自律,然而前者同时包含着实践理性的一种专制,也就是说,包含着一种尽管不是直接被感知到的、但却是从道德的定言命令中正确推论出来的能力意识,即能够控制自己那不服从法则的偏好。”①[德]康德著,张荣、李秋零译:《道德形而上学》(注释本),北京:中国人民大学出版社,2013 年,第168—169页。有限的神圣存在者与人不同,人需要德性论,德性包含着实践理性的专制(Autokratie),而这种神圣的存在者只有道德论。他的意志不存在着违背义务的可能性,也就不需要实践理性的专制。这一句话从“也就是说”开始到后面部分,都是对德性概念的解释。德性是一种能力,它是按照定言命令对不服从法则的偏好的控制的能力。

康德紧接着进一步说明人所处的道德位置:“人的道德性在其最高阶段上毕竟不比德性多任何东西;即便它完全是纯粹的(除了义务的动机外,完全不受任何外来的动机影响),因为它在这种情况下通常作为一种理想(人们必须不断地迫近的理想)被诗意地以智者的名义人格化。”②[德]康德著,张荣、李秋零译:《道德形而上学》(注释本),北京:中国人民大学出版社,2013 年,第169页。人在道德上所处的最高位置就是德性,即便德性是纯粹的,完全不受非义务的动机影响,它也不能超出德性的界限之外。康德评论了斯多亚学派的智者的概念。智者只是把作为理想的德性人格化了而已,似乎人可以实现德性的理想。在《道德哲学讲义》中,康德着重讨论了这个概念,智者“在自身中感受到幸福;他拥有一切,他自身是欢乐与正直的来源,由于他自我主宰,他能够自我强制,他不能够被强制,所以他是国王”。他进而把智者与上帝进行了比较:智者优先于上帝,因为上帝没有需要被克服的障碍,“而这样的智者似乎通过他的力量能够克服障碍,取得完善性”③Kant,Vorlesung zur Moralphilosophie,Berlin:Walter de gruyter,2004,S.17.。斯多亚学派想象的智者,完全不考虑感性的幸福,幸福的原则对于他的意志没有任何影响。对于智者来说,德性就是幸福,不存在脱离德性的幸福。然而康德并不认同这种理解,因为人是有限的存在者,追求幸福是其自然倾向。由于斯多亚学派所设想的智者忽视了人的有限性,所有它没有现实性。

康德在《纯粹理性批判》中也指出:“德性,以及连同它一起的、在其完全纯粹性中的人类智慧,都是理念。但(斯多亚学派的)圣贤是一种理想,即一种仅仅在思想中实存的人,但这种人与智慧的理念是完全重合的。”④[德]康德著,邓晓芒译,杨祖陶校:《康德三大批判合集》(上),北京:人民出版社,2017年,第398页。按,译文有改动。智者的道德还是处于德性论的范围,因为智者是人,需要自我强制,与普通人的区别在于,智者能够比较好地自我强制。换句话说,他的自我强制是非常成功的,他不会作出违背道德法则的行动。从这个方面来说,智者与普通人在实现德性上只具有程度的区别,而不是本质的区别。从斯多亚学派的角度来看,智者没有对感性幸福的追求,不是有限的;从康德的角度来看,智者依然是人,处于德性论的位置,不具有神圣性。无论从哪种角度,智者都不符合有限的神圣存在者的概念。

在康德的文本中,很少把endliche 与heilig 放在一起修饰同一种存在者,那么在endliche heilige Wesen 中,endliche 与heilige 到底表达什么呢?舒远招在《神圣存在者是“有限的”吗?——〈道德形而上学〉德性论导论中的一个问题》中把heilige Wesen 看做一个固定的搭配,认为它表达的是神圣的存在者,即在道德性上超出人之上的存在者。对于这种存在者来说,责任、义务、强制等涉及人的概念都与之无关。与神圣的存在者相对的是作为有限的理性存在者的人。舒文以之为基点,批评目前学界的几种理解并指出它们的错误:“以上论述表明:凡是把endliche heilige Wesen 理解为ˊ有限的神圣存在者',都或多或少偏离了康德的比较框架,因而未能准确把握它在道德上的超人类性。”①舒远招:《神圣存在者是“有限的”吗?——〈道德形而上学〉德性论导论中的一个问题》,《哲学研究》2020年第4期。这些理解在舒文看来,不管是把它看做是智者,还是耶稣等,都把这种存在者看做与人类似的有限的存在者,而忽视了神圣的存在者与人有着本质的区别,忽视了康德是在神圣的存在者(比如上帝)与人之间进行对比的框架中讨论问题。

笔者同意舒文揭示了神圣的存在者确实与人存在着本质的区别,康德也经常通过二者的对比来说明人的有限性。但是如果康德还是在舒教授所强调的在神圣的存在者与人之间的框架内进行比较,那么康德为什么要在神圣的存在者之前加上一个endliche的修饰语呢?在舒教授看来,endliche应该理解为终极的,表达这样的存在者“完全乐意地遵行道德法则,达到了无需任何强制的意志自律,因而恰好是‘终极的’神圣存在者”②舒远招:《神圣存在者是“有限的”吗?——〈道德形而上学〉德性论导论中的一个问题》,《哲学研究》2020年第4期。。同时把endliche理解为终极的,也说明了这样的存在者“更‘是一个被造物永远不能做到的’”③舒远招:《神圣存在者是“有限的”吗?——〈道德形而上学〉德性论导论中的一个问题》,《哲学研究》2020年第4期。。依照他的理解,endliche 并没有给神圣的存在者增加什么新的特点,只是强调了人和上帝等神圣的存在者之间的一种区别,说明人的意志总是处于德性的范围内,永远无法达到神圣的状态。如果这种理解是合理的,那么我们依然有疑惑:康德为什么要在神圣的存在者这里增加一个endliche的修饰语呢?我们是否可以把它删掉而不影响对文本的理解呢?

也许对heilig 和endliche 做一个概念的考察是有必要的。在《纯粹理性批判》中,康德使用了两个意思比较接近的词:göttlich 和heilig。从词源来看,前者是Gott(上帝)的形容词,与上帝具有直接的关系,后者的名词形式是Heil,有拯救和解脱的意思。可见,göttlich和heilig都与宗教有关,但是二者有一定的区别,前者特指上帝的神圣性,后者有摆脱罪恶、走向纯粹性的意思④对于二者的区分,感谢谢晓川博士的建议。。康德在使用heilig时,一般是说某种东西具有至高的价值,与之相对的是具有某种类似于罪恶的有限性的特性。上帝具有至高的价值,是因为它本身就是纯粹的,没有罪恶等有限的性质,而不是说heilig 自身就指代上帝。他在使用这两个词时,是做了区分的。比如在“人类理性的自然辩证法的终极意图”中,他提出问题:我们可以把自然中目的的安排从上帝的意志中推出来吗?“不过,我现在可以把那些类似于目的的安排,通过我把它们从神圣的意志中推导出来……就看做是有意图的吗?”⑤[德]康德著,邓晓芒译,杨祖陶校:《康德三大批判合集》(上),第473页。在这里,神圣的意志(göttlichen Willen)明确地指的是上帝的意志。而康德在使用heilig 时,并不是直接与上帝有关。在说明理性的批判是人类的根本权利时,他指出:“既然我们的状态所能够做到的一切改善都必须来自人类理性,那么这样一种权利就是神圣的,而不容受到侵犯。”⑥[德]康德著,邓晓芒译,杨祖陶校:《康德三大批判合集》(上),第504页。神圣的,康德用的是heilig,表达理性的批判是人的一项不可剥夺的权利。

在伦理学文本中,我们也可以做类似的考察。比如在《道德形而上学的奠基》(下文简称《奠基》)中,康德在某处同时使用了这两个词:“因此,对于属神的意志来说,一般而言对于一个神圣的意志来说,并不适用命令式。”⑦[德]康德著,李秋零译注:《道德形而上学的奠基》(注释本),2013年,第32页。属神的(göttlichen)意志,特指上帝的意志;神圣的(heiligen)意志是指其意志与道德法则完全一致的意志,上帝的意志属于神圣的意志,但是神圣的意志并不一定都是上帝的意志。康德在《实践理性批判》中使用heilig也比较多。如康德提到道德法则是神圣的:“道德法则是神圣的(不可侵犯的)。人虽然是够不神圣的了,但在其人格中的人性对人来说却必然是神圣的。”①[德]康德著,邓晓芒译,杨祖陶校:《康德三大批判合集》(下),北京:人民出版社,2009年,第100页。道德法则是神圣的,具有无条件的价值。人由于其有限性,经常会违背道德法则,因而并非神圣的,但是其人格中的人性对于人来说是神圣的,也就是说,人格中的人性对于人来说具有无条件的价值,是人需要维护的对象。

康德也使用过heilig 的名词形式,即Heiligkeit:“所以那条一切法则的法则正如福音书的一切道德规范一样,就把德性的意向体现在它的全部完善性中了,正如这种完善性作为一个神圣性理想是没有任何被造物能达到的,但它却是一个范本,是我们应当努力去接近并在一个不断的却无限的进程中与之相同的。”②[德]康德著,邓晓芒译,杨祖陶校:《康德三大批判合集》(下),北京:人民出版社,2009年,第97页。“出于义务,而不是出于自愿的好感……而遵守道德律,而人一向都能够处于其中的那种道德状态就是德行,也就是在奋斗中的道德意向,而不是自以为具有了意志意向的某种完全的纯洁性时的神圣性。”③[德]康德著,邓晓芒译,杨祖陶校:《康德三大批判合集》(下),第98 页。需要注意的是,这里的“德行”,即Tugend,本文译作“德性”。在这两段话中,康德通过神圣性的概念意在强调人所处的道德位置,即他永远总是处在与自己的感性偏好的斗争中,出于义务而行动,对于他来说很难成为一种非常乐意的行动。如果一个的意志具有神圣性,那么这个意志就完全自愿地符合道德法则,不存在与道德法则出现冲突的可能性。人的意志没有神圣性,尽管其人格中的人性是神圣的。他做出一些善良的行动,不能误以为自己的意志已经完全符合道德法则,他能够完全乐意地履行义务,从而使自己的意志获得神圣性。需要说明的是,Heiligkeit有时候也翻译为“圣洁”,比如:“如果德性法则、圣洁和德行的形象在任何地方都应当对我们的灵魂施加影响的话……只是在它不掺杂对自己的福利的意图而纯粹作为动机得到细心关照的范围内。”④[德]康德著,邓晓芒译,杨祖陶校:《康德三大批判合集》(下),北京:人民出版社,2009年,第166页。康德在这里也是强调道德法则与Heiligkeit的紧密联系,说明它们不包含涉及感性偏好的任何因素。因而不管是作为名词的“神圣性”(“圣洁”),还是作为形容词的“神圣的”,都是一个用来与人的有限性进行对比的概念,与上帝没有直接的关系。

不管是舒文把endliche 翻译为“终极的”,还是如有的学者把“有限的神圣的存在者”理解为天使,似乎对heilig 和göttlich 的差别辨析不够,把前者等同于后者,以为只要是神圣的,就指向上帝或者与上帝类似的对象(天使)。事实上,虽然二者都翻译为神圣的,但是heilig本意并非与上帝或者天使有关,康德在使用这个词时,主要是用它来与人的意志的有限性进行对比。当康德指称上帝的神圣性时,他会使用göttlich。正因为在舒文中,对二者辨析不够,促使他认定endliche 只能翻译为终极的,如果翻译为有限的,那么这种翻译就与神圣的存在者是无限的相矛盾。因而他在论文的“引言”部分就直接指明自己的立场:“神圣存在者本身就是一种无限的存在者,他超越了人类德性的最高阶段——意志的纯粹性,而具有完全自发地符合法则的神圣性,这种神圣性是作为人类道德的“原型”(Urbild)而得到刻画的。”⑤舒远招:《神圣存在者是“有限的”吗?——〈道德形而上学〉德性论导论中的一个问题》,《哲学研究》2020年第4期。由于神圣的存在者是无限的,是人类道德的“原型”,所以,这样的存在者只能是上帝或者类似上帝存在者如天使。可见,这种理解也体现了学界把这种存在者当作天使的基本思路。

在康德的哲学中,endliche 是unendliche 的反义词,后者翻译为无限的,前者翻译为有限的。在《纯粹理性批判》中,endliche 出现比较早的是在“先验感性论”的总的说明中。康德指出,时间和空间是派生的直观,不是本源的直观,因而不是智性直观。如果智性直观存在,那么它只能属于原始存在者。从时间和空间是派生的直观来说,我们不能说它们只局限于人类的感性,“有可能一切有限的(endliche)有思维的存在者在这点上是必须与人类必然一致的(尽管我们对此无法断定)”⑥[德]康德著,邓晓芒译,杨祖陶校:《康德三大批判合集》(上),第45页。。此处的endliche作为与“派生的”相联的概念,只能翻译为“有限的”,表达有限的存在者的直观的对象是被给予的、而不是自己创造出来的含义。另外一处更加明显,在“先验辩证论”中,康德把endliche与unendlich作为对比性的概念放在了一起:“如果说世界的量是无限的(unendlich)和没有边界的,那么它对于一切可能的经验性概念来说就太大。如果它是有限(endliche)和有边界的,那么你们就还会正当地问道:是什么规定着这个边界?”①[德]康德著,邓晓芒译,杨祖陶校:《康德三大批判合集》(上),第351页。康德通过黑体强调无限的与有限的、没有边界的与有边界的是对立的概念,其中有限的与有边界的是关联的。如果世界是有限的,那么它也是有边界的。

康德伦理学文本也经常出现endliche。在《实践理性批判》“纯粹实践理性的诸原理”第7 节的推论中,康德指出纯粹理性自身就是实践的,并给人颁布要求我们遵守的道德法则。道德法则是普遍的,因而“这条原则并不仅限于人类,而是针对一切具有理性和意志的有限(endlichen)存在者,甚至也包括作为最高理智的无限(unendliche)存在者在内”②[德]康德著,邓晓芒译,杨祖陶校:《康德三大批判合集》(下),第46页。。康德在这里明显地把endliche 与unendliche 做了对比,如果后者翻译为无限的,前者就一定要翻译为有限的,即便endliche也有终极的含义。

如何理解这里的endliche,康德文本中做出了一些描述:“获得幸福必然是每个有理性但却有限的(endliche)存在者的要求,因而也是他的欲求能力的一个不可避免的规定根据。因为对他自己全部存有的心满意足决不是某种本源的所有物……而是一个由他的有限(endliche)本性自身纠缠着他的问题。”③[德]康德著,邓晓芒译,杨祖陶校:《康德三大批判合集》(下),第37—38页。这里出现了两次有限的(endliche)。前面“有限的”说明有限的理性存在者的特点是获得幸福。由于一个存在者具有理性与他是否希望获得幸福没有必然的关系(上帝也具有理性,然而他并不要求获得幸福),因此有限的与希望获得幸福有必然的关系。或者说,一个有限的理性存在者之所以是有限的,是因为他希望获得幸福。后面一个“有限的”是对它的进一步解释。有限的理性存在者希望获得幸福,但是这种幸福不是仅凭借自己就拥有的,也不仅仅只是自我满足的意识,而是某种被满足的需要,这种需要涉及经验性的质料。从这个方面来说,他的有限本性使他无法保持完全的独立性。

从舒文标题“神圣的存在者是有限的吗?”可知,他把endliche heilige Wesen 拆分为endliche 与heilige Wesen 两部分。在他看来,既然神圣存在者不可以是有限的,那么endiche 就不能理解为有限的,只能理解为终极的:“正因为神圣存在者的意志具有最大的完善性,表现出了人类无法测度的‘道德力量’,其道德境界超越了人类德性论的整个范围,因此,endliche 不能被理解为‘有限的’,而只能被理解为‘终极的’。”④舒远招:《神圣存在者是“有限的”吗?——〈道德形而上学〉德性论导论中的一个问题》,《哲学研究》2020 年第4期。如前所说,神圣存在者中的heilige是对某种具有至高价值的属性的描述。在实践领域,一个heilige(神圣的)存在者是其意志不会有与理性相违背的准则,他的意志总是与理性一致,甚至可以达到“从心所欲不逾矩”的状态。这样的存在者可以是有限的吗?或者说heilige(神圣的)可以与有限的结合在一起吗?

从前面的分析可知,在康德的译本中,“神圣的”对应着两个词:göttlich和heilig。前者对应着无限存在者上帝,后者表达的是一种至高的属性。有限的不能与göttlich 放在一起修饰某种存在者,否则就会产生某种存在者既是有限的、又是无限的明显的矛盾。然而,这并不意味着有限的不可以与表达一种至高的属性的heilig放在一起修饰某位存在者。也就是说,一种既具有感性的需求、追求幸福,又能够与理性的要求保持一致的存在者在概念上没有矛盾。我们可以设想这样的存在者,而不会在思维中引起任何矛盾。比如在亚里士多德伦理学的意义上来说,节制者非常乐意节制自己的欲望,在这一过程中,他可以感受到快乐。

二、康德为什么要提出“有限的神圣存在者”的概念?

如果有限的与神圣的(heilig)可以放在一起,修饰同一个存在者,endliche 可以翻译为“有限的”,那么康德为什么要提出这个概念,它在文本中起到什么样的作用?笔者曾经请教过克勒梅(Klemme)教授。他的理解是,康德使用“endliche heiligen Wesens”的概念,是为了更好的描述德性义务的概念。康德想要指出,在我们人这里除了自律之外,也有专制(Autokratie),即当我们同时(由于我们的感性)自我控制时,我们就自律地行动。我们可以从文本中获得这个理解。接下来克勒梅给出一些富有启发的理解:康德并没有说这样的存在者是现实存在着的,他使用“endliche”是为了清楚地说明,德性与上帝无关,因为上帝基于其“无限的”(unendlichen)本性不需要德性学说。我们如果接受这种理解并深入下去,就会追问,这个概念要说明德性概念的什么特征?

德性是一种自我强制,是纯粹实践理性(真正的自我)对任性的强制。纯粹实践理性要求任性无条件地接受它所颁布的法则,然而人的任性具有反对纯粹实践理性的某种倾向。因而纯粹实践理性的法则对于人而言就表现为命令,命令所要求的行动就是义务。切实地履行义务,需要行动者反抗这种倾向的能力和决心。行动者的这种能力和决心就是德性:“反抗一个强大但却不义的敌人的能力和深思熟虑的决心是勇气(fortitudo),就我们心中的道德意向的敌人而言是德性(virtus,fortitudo moralis[道德上的勇气])。”①[德]康德著,张荣、李秋零译:《道德形而上学》(注释本),第166页。德性的敌人是强大的(starken),而且是不义的(ungerechten)。德性的敌人究竟是什么呢?

对康德伦理学有一定了解的读者们很容易联想到,德性的敌人是感性的偏好,而这种偏好的总和就是幸福。因而读者们很容易把它理解为对幸福的追求。如果德性的敌人是对幸福的追求,由于heilige Wesen没有德性论,只有道德论,又有限的存在者具有追求幸福的属性,那么endliche heilige Wesen 就不可能被理解为有限的存在者,而只能被理解为终极的神圣的存在者。因为有限的存在者有对幸福的追求,会导致他具有违背道德法则的可能,从而他的意志不具有神圣性。舒文代表了这种理解:“可见,endliche heilige Wesen 是一类超人的、终极的神圣存在者。在这类存在者那里,意志已经完善地符合道德法则,再也没有任何可能使人违犯义务的诱惑……这正是endliche 一词所具有的真实含义:它并不用来表达神圣存在者的有限性,而是用来表达其超越于人、超越人的道德状态的终极意义上的神圣性。”②舒远招:《神圣存在者是“有限的”吗?——〈道德形而上学〉德性论导论中的一个问题》,《哲学研究》2020 年第4期。可以看出,舒文在解读这个概念时,具有一致性:由于违背义务的诱惑与有限的是紧密结合的,一个意志是有限的,就具有违犯义务的可能性,因而endliche只能翻译为“终极的”。学界的其他理解反而欠缺一致性。比如把有限的神圣的存在者理解为天使。由于天使不具有感性偏好和对幸福的追求,那么难以说它是有限的。把它理解为耶稣,也面临着它的神性和人性如何结合的问题。因而,如果把endliche 翻译为“有限的”,而有限的是指意志有对幸福的追求,那么我们需要探讨,对幸福的追求是否一定会导致违背义务?

需要指出的是,康德在某些文本中确实给读者以这种印象。比如在《奠基》第一章的结尾,康德指出:“人在自身中,感觉到一种强大的抵制力量,来反对理性向他表现得如此值得尊重的所有义务诫命;这种感觉就在于其需要和偏好,他把这些需要和偏好的全部满足统统统摄在幸福的名下。”③[德]康德著,张荣、李秋零译:《道德形而上学》(注释本),第21页。康德在这句话中表达两个内容,与上一段对德性的定义是对应着的:第一,人可以感觉到(fühlt)自身具有反对理性诫命的强大力量;第二,这种感觉在于他对幸福的追求。第二个内容是对第一个内容的进一步解释。从第二点来看,我们似乎可以得出追求幸福就是人违背义务的原因。这一点在第二章的有些表述中似乎得到更为有利的印证。在说明理性存在者才是目的自身时,康德指出,偏好不仅没有绝对的价值,而且“使自己被期望,以至于完全摆脱它们,反倒必须是每一个理性存在者的普遍愿望”①[德]康德著,李秋零译注:《道德形而上学的奠基》(注释本),第48页。。偏好产生需要,使行动者依赖自身之外的某种东西。理性存在者想要维护自身的完全独立性,希望有朝一日可以摆脱偏好。由于偏好的完全满足是幸福,所以理性存在者试图摆脱对幸福的追求,也是顺理成章的事情。这个表述让读者产生康德忽视甚至敌视感性偏好的印象。Timmermann 在一个脚注中做出一些澄清:“这个论证不应当被看作康德敌视人类本性的感性方面的表达。康德不是要求根除偏好,而只是偏好必须受到教化和隶属于理性;例如见《单纯理性限度内的宗教》VI 58.1-6。”②Jens Timmermann,Kant’sGroundwork of theMetaphysics of Morals:A Commentary,Cambridge:Cambridge University Press,2007,p.94.感性偏好以及对幸福的追求,确实让理性存在者依赖于外在的对象,无法保持其完全的独立性。然而这种依赖性是否就是导致他作恶的原因呢?即理性存在者追求幸福,一定会作恶吗?

康德在《单纯理性限度内的宗教》第二篇中描述德性概念时,明确反对这个观点。在他看来,为了成为一个道德上善的人,就需要同我们里面的恶的原因做斗争,德性这个概念表达了这种斗争所需要的勇敢无畏的精神。可惜的是“那些勇敢的人们却错认了他们的敌人。他们的敌人不应该在……偏好中去寻找,而是一个似乎不可见的、隐藏在理性背后的敌人,因而也就更加危险……自然的偏好就其自身来看是善的”③[德]康德著,李秋零译:《单纯理性限度内的宗教》,北京:商务印书馆,2012年,第52—53页。。如果自然的偏好本身是善的,德性的敌人不是偏好,那么德性的敌人是什么?恶“应该到颠倒了的准则中,因而也就是应该到自由自身中去寻找”④[德]康德著,李秋零译:《单纯理性限度内的宗教》,北京:商务印书馆,2012年,第53页。。恶在于自由本身,而不是感性的偏好。康德进一步解释偏好和恶之间的关系:“真正的恶在于,当那些偏好诱惑人做出越轨行为时,我们却不打算反抗它们,其实,这种意念才是真正的敌人。”⑤[德]康德著,李秋零译:《单纯理性限度内的宗教》,北京:商务印书馆,2012年,第53页。偏好以及对幸福的追求只是给人实施善的行动增加困难,而不是作恶的原因。在《奠基》中,人感觉到(fühlt)对幸福的追求让他有违背义务的强大力量,这只是一种感觉。从哲学上进行反思,这种感觉的背后是任性自由本身的运用。我们以康德经常举的作伪证的例子来看,一个人被引诱做伪证,恰好他急需用钱,以改善自己的生活,此时他作伪证是否可归咎于他试图改善自己的生活的偏好呢?经过哲学的反思,我们不会如此认为,不会把他作伪证归咎于他的自由之外的因素之中。他的偏好给他作伪证提供了诱因,增加了他拒绝作伪证的困难,却不是他作伪证的根据。康德也正是从哲学上说明我们作恶不是因为我们的自然的偏好,也不是因为我们对幸福的追求,而是因为我们的自由。

学界对德性的敌人也做过相关的讨论。就笔者目前所了解的来说,近期比较典型的有Grenberg。Grenberg 在其论文中对为何德性的真正敌人是根本恶做了进一步分析。他指出,感性偏好不可能是德性的敌人,因为感性的本性缺乏自由,康德“把德性看做我们自由的最成功的实现,这种看法如果不首先承认罪或者恶是以我们的自由得到错误实现的表现形式,就是没有意义的”⑥Jeanine Grenberg:What is the enemy of virtue? In Kant’s Metaphysics of Morals,Lara Denis eds.,Cambridge:Cambridge University Press,2010,p.160.。其实,康德在《单纯理性限度内的宗教》区分了意志(Wille)和任性(Willkür)之后,恶的原因就比较清晰了。恶不在于感性的偏好,也不在于对幸福的追求,而在于当我们的任性在选取准则时,我们倾向于把对幸福的追求(感性的)动机放在道德法则的前面,从而导致我们心灵的颠倒。任性的这种倾向是我们咎由自取的,因为它是任性的自由的运用。康德把这种倾向称为根本恶,表达一种普遍的、由我们自己招致的恶。它可以看做我们的高阶的元准则(meta-maxim),即在任何具体的准则和行动中的指导性原则。我们在选取具体准则和行动时,有把对幸福的追求放在道德法则之前的倾向。尤其在道德法则的要求与对幸福的追求相互冲突时,人更容易做出牺牲道德法则来成全自己对幸福的追求的选择。

因而,笔者赞同学界通常把endliche翻译为“有限的”的做法。同时,这种考察也在某种程度上解决了舒文的疑虑:如果把endliche翻译为有限的,那么endliche就与神圣的矛盾,也得到了解决。在实践领域,有限的表达的是某种存在者具有对幸福的追求,一个有限的神圣的存在者具有如下特点:他一方面具有对幸福的追求,另外一方面其任性不会选取违背道德法则的准则,即他的意志具有神圣性。康德通过这个概念更清楚地说明了德性的概念,德性需要勇气,敢于反对作恶的倾向,而不是如斯多亚学派那样,把感性的偏好和对幸福的追求当作德性的敌人。

三、“有限的神圣的存在者”到底与什么相对应?

由于endliche heilige Wesen 在康德公开出版的著作中只出现了一次,加上endliche 既可以解读为“终极的”,又可以解读为“有限的”,所以学界有不同的意见,是很正常的。虽然笔者同意目前学界通常把endliche heilige Wesen 翻译为“有限的神圣的存在者”,然而笔者并不赞同他们对这个概念所指称对象的观点。幸运的是,舒教授在论文中列举了学界对这个概念的四种理解,方便笔者对这个问题的讨论。笔者在舒文的基础上略微做一些梳理性的工作。

第一类理解是把有限的神圣的存在者看做属人的存在者。比如学界把它理解为作为有限理性存在者的所有人、智者、耶稣等。这一方面笔者基本赞同舒文的理解,因为康德明确否认人的意志可以达到神圣性,因而这些属人的存在者不可能具有神圣性。因而把有限的神圣的存在者理解为属人的存在者,与康德对神圣的定义相矛盾。换句话说,这些理解都忽略了人只有德性论的道德地位,即人只有德性论。

第二类是超人的理解,比如把有限的神圣的存在者理解为天使。如前所说,把它理解为天使,难以有一致性,因为天使是神圣的,但不是有限的,它们没有对幸福的追求。如果把endliche 翻译为“终极的”,那么天使和上帝就属于endliche heilige Wesen(终极的神圣的存在者)。这是舒文的理解:“两者都具有神圣的、绝对完善的意志,不需要任何强制,在道德状态上也不存在由天使到上帝的进展。他们同属一类,都是超越了时间条件和限制的存在者。”①舒远招:《神圣存在者是“有限的”吗?——〈道德形而上学〉德性论导论中的一个问题》,《哲学研究》2020 年第4期。所以,在他看来,天使属于“endliche heilige Wesen”的范围。笔者不认同把endliche翻译为“终极的”,而认为应该把它翻译为“有限的”②如果把endliche 翻译为“终极的”,那么把endliche heilige Wesen 理解为上帝和天使类的神圣存在者,虽无不妥,然而会与endliche 在康德其他文本中译为“有限的”相冲突。也就是说,假如我们把这里的endliche 理解和翻译为“终极的”,这就会导致出现对康德核心术语翻译不一致的情况。当然,有些词比如ästhetisch 在康德的理论领域翻译为“感性的”,在审美领域翻译为“审美的”。虽然,有学者在探讨是否可以把ästhetisch这个词的翻译统一,但是目前也有理由对其做区别性的翻译。笔者对此不做进一步讨论,仅想表明,如果把endliche都翻译为“有限的”,在翻译术语的一致性上会更好些。。

笔者在此文第二节中提到,康德提出这个概念是为了描述德性的概念。把endliche 理解和翻译为“有限的”,说明德性的敌人不是如斯多亚学派所说的感性偏好,也不是对幸福的追求,而是人性所具有的作恶的倾向,这是一种自由的运用。为了摆脱这种倾向,人需要内在的自由,需要自我控制。自我控制是德性义务的核心概念。人的自我控制需要借助于同时是义务的目的,因而德性义务与同时是义务的目的的概念紧密相关。在论述德性义务与同时是义务的目的的关系之后,康德提出了“有限的神圣的存在者”的概念。德性、同时是义务的目的等概念都表达了人要通过内在的自由克服自己的作恶倾向,以达到不断完善的境地的内容。有限的神圣的存在者作为与德性对比的概念,进一步向我们表明,德性的自我强制的对象不在于我们通常理解的感性偏好和对幸福的追求,而在于内心作恶的倾向。把endliche 翻译为“终极的”,难以体现出德性概念的这方面的内容。同时这种翻译使endliche 在endliche heilige Wesen 这个概念中没有特定的作用。如果endliche 在这个概念中没有特别的含义,那么我们删掉endliche,不影响舒文的解读。读者们会觉得疑惑,康德为什么在这里会使用endliche 来修饰神圣的存在者这个常见的概念。

有限的神圣的存在者的对象到底是什么呢?在康德的公开出版的著作中,一个既具有感性的偏好、又不会违背道德法则的存在者很难找到直接的对应对象。天使和上帝是是神圣的,但是他们不是有限的,因为它们没有感性的偏好,也没有对幸福的追求。智者、圣人等一切属人的存在者都具有感性偏好以及对幸福的追求,因而是有限的,同时他们也具有违背道德法则的可能性,因而他们不是神圣的。所以我们甚至可以说,在康德的道德体系里,不可能存在着有限的神圣的存在者。幸好,在康德的历史哲学文本中,我们可以找到一些暗示:“因此,人的角色非常人为的。我们并不知道其他行星上的居民及其本性是什么性状……也许在这些邻居那里,每个个体都能够在自己有生之年完全达成自己的规定性。在我们这里情况不同;惟有类才能希望做到这一点。”①[德]康德著,李秋零主编:《康德著作全集》(第八卷),北京:中国人民大学出版社,2010年,第30页。人只有通过类,即通过世代的不断延续才有希望实现自己的禀赋,而我们的邻居的每个个体也许能够在此生实现他们自己的理性的规定性(Bestimmung),成为一个完全理性的存在者,从而具有完善的自由能力。既然他们需要不断地完善自己,他们就是有限的。而他们中的每个个体又都可以完全实现自己的完善性,所以他们的意志可以达到神圣性。与这些邻居不同,人“惟有接近这个理念”②[德]康德著,李秋零主编:《康德著作全集》(第八卷),北京:中国人民大学出版社,2010年,第30页。,是接近而不是能够达成或实现这个理念。因而人的意志只能预设纯粹的意志,而不能预设神圣的意志。与之不同,这些邻居(这也符合康德用复数来表达有限的神圣的存在者这个概念)虽然也是有限的,但是他们可以完全(völlig)实现其意志的神圣性,其意志能够与道德法则和谐一致,不会发生冲突。从概念上来看,这些邻居符合有限的神圣的存在者的特点,可以看做有限的神圣的存在者。

然而,康德是以一种猜测的语气来讨论我们的这些邻居。他并不是说他们确定存在着,甚至也没有任何迹象表明他们有可能存在着,他只是借助于这个概念来说明人只有在类中才可以希望实现自身的完善。因而,他们在康德的文本中所起到的作用与有限的神圣的存在者的作用类似,都是对比性的。当然,有限的神圣的存在者虽然在康德那里不可能找到确定的存在者,因为在康德那里,人总是具有作恶的倾向。但是在哲学史上,亚里士多德的德性概念倒挺符合康德的这个概念。对于有德性的人来说,其非理性部分与理性的部分是一致的,比如“一个节制的人的欲望的部分应当合于逻各斯。因为,这两者都以高尚[高贵]为目的”③[古希腊]亚里士多德著,廖申白译注:《尼各马可伦理学》,北京:商务印书馆,2003年,第94页。。节制的人以节制自己的欲望为快乐,他的意志符合理性的要求,不会产生违背道德法则的准则。Grenberg 讨论了亚里士多德与康德的德性概念的区别,他反对学界把二者看作相似的学说,认为在亚里士多德那里,一个德性的人达到了完全的完善,“这会是一种他不用担心具有内在的、桀骜不驯的斗争的状态。然而,康德不能接受这个理想:人不是‘(不可能被引诱来违背义务的)有限的神圣的存在者’(MS6:383)”④Jeanine Grenberg:What is the enemy of virtue? In Kant’s Metaphysics of Morals:A criticalguide,Lara Denis eds.,Cambridge:Cambridge University Press,2010,p.168.。Grenberg 没有详细地讨论有限的神圣的存在者这个概念,他的关注点在这两位大哲学家的德性概念之间的对比上。不过从他的论述中,我们可以看出,在他看来,亚里士多德的德性概念与康德的有限的神圣的存在者概念是一致的。这说明,这个概念的含义体现了亚里士多德的德性伦理学与康德的伦理学之间的区别。

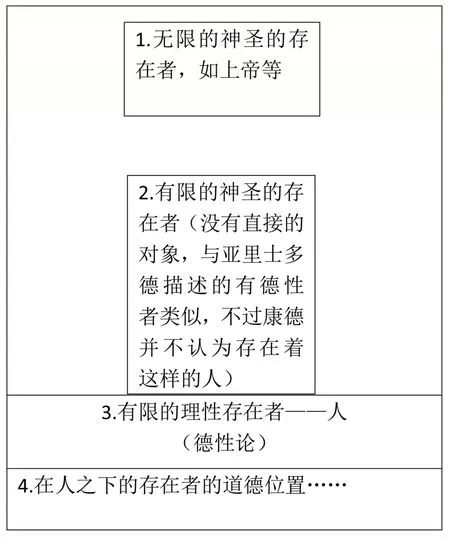

需要说明的是,舒教授非常深刻地指出,康德总是把神圣的存在者与作为有限的理性存在者的人进行对比,说明人的道德地位。基于这个比较框架,他把这个概念理解为终极的神圣的存在者。如果我们把endliche 理解为“有限的”,在康德的哲学中加上“有限的神圣的存在者”的概念,那么他的比较框架就出现了新的内容。

康德新的道德境界图①张任之教授建议笔者对这张境界图作出必要的说明,在此表示感谢。