零碳时代的工业再造

2022-04-03王磊

王磊

2018年12月21日傍晚,德国鲁尔区一座硬煤矿井附近人头攒动,人群正前方,时任欧盟委员会主席容克与德国总统施泰因迈尔肃穆而立,不时低头看表的样子预示着一个历史时刻即将到来。

时针指向6点,面前矿井升降机的声音响起,五位矿工缓缓升上地面。他们隶属于鲁尔煤业集团,领头的老矿工从身后的矿车中选出了形状最好的一块硬煤,将其交到了总统手中。施泰因迈尔难掩激动的神情,他转身向身后的1500名矿工宣布:“一个时代即将结束。”

这是德国硬煤开采业的最后一日,自19世纪鲁尔区发现煤矿资源以来,这片地区为整个德国提供了80%的硬煤,90%的焦炭与2/3的钢铁产能。

从柴火走向煤炭的能源革命与第一次工业革命重塑了德国的经济区域分布、城市发展与商业社会:围绕煤矿能源,鲁尔区建立了电力、化学、机械制造、军事等完整的现代工业体系,并形成了埃森、多特蒙德、杜伊斯堡等主要工业城市。

在长达200年的开发历史中,鲁尔区逐渐化身德国的“工业心脏”,支撑着德国完成了经济、政治、文化的统一,成为了世界工业强国,与之相伴的是德国西门子、奔驰、克虏伯、巴斯夫等横跨煤炭、石油、电气、交通领域巨头公司的崛起。

但与美国底特律、日本室兰等众多先发工业城市一样,以煤矿资源发家的鲁尔区,从上世纪60年代开始面临能源与工业的结构性危机。到21世纪,碳中和概念的提出更是让鲁尔区高耗能工业的发展受到严重限制。

旧工业体系面临的挑战迫使德国进行了一场能源和工業领域的改革。1997年,该国通过了可再生能源发电的政策,在随后的22年里,以煤矿为主的能源结构发生扭转,到2019年,可再生能源的发电比例已经超过煤电,达到42.1%。

长期对可再生能源的利用,使德国构建了风电、光伏、水电、地热、生物质发电等多元的能源体系。

另一方面,曾经以鲁尔区为核心的工业制造在德国新一轮工业改革过程中逐渐朝慕尼黑、斯图加特、莱比锡、汉堡等城市转移。计算机与生物技术等新兴产业也在德国快速发展。依托国内优秀的工业基础,德国2011年提出了“工业4.0”的概念,推动工业体系向智能化与自动化发展。

德国工业体系的改革对作为“世界工厂”的中国极具借鉴意义。过去四十余年,中国经历了改革开放、复关入世,工业体系不断扩张驱使着经济高速增长,在2010年中国超过日本,成为世界第二大经济体。

但从本质来看,中国工业发展目前仍然依靠着粗放的化石能源消耗,单位GDP所产生的碳排放位居世界前列。

在如今的“双碳”目标下,中国需要一场工业体系的碳中和变革,并对其可能带来的经济地理大变迁做好准备。

在《气候经济与人类未来》中,比尔盖茨认为:“那些率先建立起伟大的‘零碳’企业和伟大的‘零碳’产业的国家,将在未来几十年里引领全球经济。”

针对中国工业的零碳改革,本文将主要探讨三个问题:

1. 中国工业碳中和转型的主要方向是什么?

2. 中国工业碳中和转型具体应该如何实施?

3. 中国工业碳中和转型最重要的环节是什么?

一、 两个命题

能源与工业从来都是一体两面,能源是里,工业是表,两者互为表里。当化石能源的“宝库”被发掘,世界工业体系的发展就开始与碳排放量紧密挂钩。

第一次工业革命起源于蒸汽机的发明。蒸汽机最重要的应用是为工厂提供动力,奠定了现代工厂的大规模连续生产的基础,随后应用于交通领域,如火车和轮船,全球化的步伐由此开始。而在这一时期,煤成为主要的动力来源。

石油的发现敲开了第二次工业革命的大门。在第二次工业革命之后,美国接替英国,成为了世界碳排放最大的国家:首先是美国打造的具有时代性的“原油体系”,围绕生产、运输、消费三个环节,洛克菲勒与福特汽车打造了一套高效、低成本的能源体系,最终成功取代了英国的“煤炭体系”,这大大加速了美国工业化的进程。

其次,丰沛的石油能源也使得美国能大力推广机械化,到20世纪上半叶,美国已经成为世界上机械化程度最高的国家,各行各业的机械化使得美国工业体系的运转效率渐渐超越欧洲。

与此同时,地理上的优势使得两次世界大战对美国本土工业发展的影响极其有限,军工的庞大需求反而为美国石油等工业发展提供了充足的动力。

到1945年,美国石油产量达到2.35亿吨,是轴心国产量总和的89倍。在第二次世界大战结束之时,美国的工业实力已经完全媲美甚至超越欧洲诸国,同时也成为了世界碳排放第一的经济体。

中国的工业化之路,则是从1949年建国后开始的。如果以碳排放变化为参照,中国三次碳排放量扩大的时间点分别发生在1950年代末、1980年与2000年之后,同样与中国工业化发展一一对应。

1950年代是中国大力发展重工业的十年,这一时期,东北原煤产量占到全国1/4,成为了共和国工业化的重要引擎,当时在辽宁阜新开掘出的亚洲最大露天煤矿,被称为“百里煤海”。采煤炼钢成为这一时期中国工业发展的主基调。

到改革开放时,中国工业体系分工开始加深,工业的重心从以重工业为基础、国企央企为主的东三省开始向更贴近市场的长三角、珠三角转移,也是在这一时期,得益于国内轻工业的发展,国际分工中较为简单的来料加工贸易进入中国,并逐渐成为中国经济的重要组成部分。

除轻工业之外,经济的发展还带来了城镇化浪潮,个人碳排放也在这一过程中显著增长。

在2001年,中国加入WTO获得了增长的新动力,跨国企业为国内带来了更多的工作岗位和工业产值,不过这些企业将更多的生产环节放在中国的同时,也将更多的碳足迹与污染排放转移到了中国。

北京大学国家发展研究院副院长黄益平分析认为:“中国加入WTO后,中国与美国、欧盟、日本、韩国等国家的贸易关系空前加强,直接导致了这些国家碳排放量的下降。”

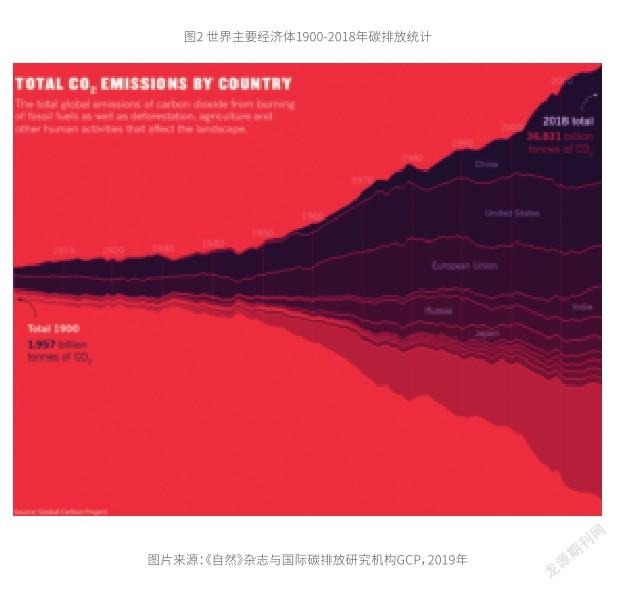

加入WTO之后,中国工业进入了重化工业大发展的时期,碳排放随之超过了欧盟和美国。经历这些发展阶段之后,中国已经建立起非常完善的工业体系,但由于工业发展与碳排放量密切相关,中国的碳排放量也在2006年超越美国,成为全球第一。

如今面对碳排放的全球议题,中国背负着前所未有的压力。西方欧美国家在过去百余年的工业化进程中,已经通过粗放的碳排放完成了现代经济与工业体系的建设,并在20-30年前进入了碳减排的阶段。

而中国作为全球最大经济体在脱碳与高质量道路上,有两个命题必须解决:

首先是能源领域的减排,在我国,大约40%的碳排放来自电力行业,这一点与能源结构有关,中国是一个多煤、少气、缺油的国家,截至2020年,中国燃煤电厂发电量占世界总量的一半以上,为了改善能源结构,中国过去十多年大力发展光伏、风能、水电、电动汽车、特高压以及储能等新行业,并且正在逐渐形成一个商业闭环。

相比于在能源领域的“开源”,在工业生产领域的“节流”更显艰巨。

作为中国的支柱产业,高能耗、高碳排的传统制造业仍是当前经济增长的主要动力。在产量方面,中国的钢铁与水泥产量占到了全球50%以上;在用量方面,中国21世纪前16年的钢筋混凝土用量超过了整个20世纪美国的用量,减排压力巨大。

但放弃工业显然是不可能的,受到地缘政治、供应链安全以及新冠疫情等因素的影响,西方社会都愈发重视制造业,美国连续三届政府提出工业回流;德国也早在2015年就发布“工业4.0”战略,这对中国来说,意味着我们不仅对内要面临碳中和的减排压力,碳成本的增加压力,对外也要面临西方以及东南亚等国家的竞争。

参考德国新工业体系改革的路径,能源的生产与使用和整个工业价值链的再造,对中国探索通往零碳发展的道路尤为关键。

二、解决路径

能源领域的减排是所有领域实现碳中和的终极前提。

在中国政府万亿补贴与产业政策的加持下,国内新能源体系的发展凭借以光伏、风电、水电为主的可再生能源为生产端,特高压为主的传输端,新能源汽车与储能为主的利用端构成了“新能源大三角”,助力零碳之路。

工业领域的碳中和路径可能与能源领域完全不同。政策方面,庞杂的生产门类意味着财政定向补贴这种毕其功于一役的做法很难完全奏效。对于工业领域减碳,全球主要经济体采取政府政策+产业基金的形式刺激行业削减碳排放。

在我国2021年底发布的《“十四五”原材料工业发展规划》中,也明确提到粗钢、水泥、铜冶炼、氧化铝等工业原材料保持合理产能利用率,引导行业建设的低排放项目对传统项目实现产能等量或减量替换。

与此同时,国内还在2020年7月成立了首期规模885亿元的国家绿色发展基金,推动相关技术研发与落地。

在政府推出政策,并以产业基金躬身下场之后,民间资本也望风而动。仅2021年,全球气候科技(ClimateTech)风险投资总额达到了307亿美元,是10年前的20倍。在中国,各大VC/PE集中在脱碳领域的资本也超过了1500亿人民币。

政策和资本刺激了全球低碳创新技术的发展,促使工业产品开始改变生产方式或成为新的产品形态,创新产品与工艺技术得到了落地的土壤,并开始向“量产-工艺/试错-利润”的正向循环演进。

以工业价值链跨度甚广的氢为例,基于可再生能源电力产生的绿色氢燃料伴随技术创新,成本将持续下降,成为交通、工业、建筑领域的清洁替代,甚至成为未来重要的能源转换载体。

能源与工业体系的改变,最终将带动组织形态的重构和经济地理的变迁。

特高压无法完全解决新能源与新工业体系发展时空不匹配的问题,对绿电的依赖将会使得高能耗企业向绿电资源丰富的地区转移,不同工业生产环节中的材料循环与碳排放采集将会使多种不同门类的工业体系聚集,对碳排放的统一管理需要体系之间排放数据相互打通。

在工业体系碳中和的要求下,一种全新的组织形态正在全球范围内诞生——2021年,世界经济论坛与埃森哲、EPRI达成合作,发起了一项加快“工业集群”向净零排放过渡的运动。

位于澳大利亚的奎纳纳市工业区、位于英国的HyNet工业区、亨伯工业区与位于西班牙的巴斯克工业区已经加入了这项运动,通过利用可再生能源和创新技术对化学、水泥、炼油、钢铁等传统行业进行改造,这些工业园区每年将减少1000万吨左右的碳排放,并产生数十至上百亿美元的GDP贡献。

在国内,工信部、国家发改委等十部门也在今年1月联合发布了《关于促进制造业有序转移的指导意见》。

除了强调优化产业发展空间布局,维护产业链供应链安全稳定性外,特别提到“在满足产业、能源、碳排放等政策的条件下,支持符合生态环境分区管控要求和环保、能效、安全生产等标准要求的高载能行业向西部清洁能源优势地区集聚。”

如果能以集群方式实现产业转移,就地消纳清洁能源,就能降低清洁能源利用与传输的成本,提升清洁能源在我国能源与工业体系中的利用率,推动工业体系向脱碳转型。

三、關键基础设施

事实上,在政策明朗之前,这样的产业格局调整已经开始。

2021年10月,鄂尔多斯政府与绿色科技企业远景科技集团共同宣布全球首个“零碳产业园”正在鄂尔多斯落地,为全球零碳产业集群建设打造样板。

远景与国际检验与认证集团BV(Bureau Veritas)共同发布了“国际零碳产业园标准”,明确了零碳产业园需符合下述四大特征:以零碳能源为基础的新工业体系、推动零碳产业与技术的发展应用、智能管理内核、以及为区域创造低碳转型动能。

百分之百清洁能源是零碳产业园的核心基础。鄂尔多斯当地上亿千瓦的绿色能源将成为其实现零碳转型、绿色发展的关键引擎。基于远景EnOS智能物联操作系统,风电、光伏、储能、氢能将形成一个清洁、智能、可靠的新型电力系统。

目前,鄂尔多斯远景零碳产业园内布局了动力电池与储能、电动重卡、电池材料、绿色制氢等上下游集成产业链。为什么选择动力电池+汽车作为零碳产业园的主要产业组成?

历史上每一次工业革命都是由能源+交通引燃的:煤加上蒸汽机、蒸汽船、蒸汽火车催生了一次工业革命,石油+内燃机+汽车引发了第二次工业革命。而在当下,风电、光伏与动力电池、电动汽车两个万亿级产业协同,必将推动新一轮零碳工业革命的进程。

换言之,100%清洁能源是零碳产业园的基础,而推动高端制造落地、实现产业升级和拉动区域高质量发展,是零碳产业园的核心目标。

正如前文所言,经济体的转型需要对能源的生产和使用,以及整个工业价值链再造。零碳产业园将在这一轮“再造”中扮演关键基础设施的角色,带来系统性的影响。

在中国,一条从黑龙江黑河划到云南腾冲的“胡焕庸线”,成为了国内人口分布密度与经济发达程度的分割线。但不为人知的是,这条线也是中国可再生能源的分割线。胡焕庸线西侧的广袤土地蕴含着丰富的风光资源。中国80%的风能、90%的太阳能分布在西部北部。

依靠零碳产业园这种新的组织形态,未来四十年,以鄂尔多斯为代表处在“胡焕庸线”西北的地区,将在碳中和转型的背景下迎来新的发展机遇。就如同第一次工业革命的起源地英格兰中部,黄河几字弯这片广袤的地区凭借丰富的可再生能源,将成为零碳新工业的策源地。

除了国内经济地理格局的变化,零碳新工业革命也是中国能否捍卫“全球制造中心”地位的关键。

前欧盟委员会已经公布碳边境关税(CBAM,碳边境调节机制)政策立法提案,并在2026年正式生效。届时欧盟各成员国将对各国高排放进口商按需出售CBAM证,中国碳交易标准将与欧盟挂钩。

目前欧盟的碳价已接近80欧元,是中国的十倍。一旦欧盟决定开征碳关税,这个差价就是中国出口商品的新增成本,对中国产品竞争力产生巨大打击。

鄂尔多斯零碳产业园特以远景“方舟能碳双控管理平台”为数字基座,可实现碳排和能耗指标的可跟踪、可分析、可视化,统一管理碳数据、碳指标以及能耗数据指标,并实现零碳闭环,而这也符合欧盟能碳双控的标准。零碳产业园中的企业因在内部完成了综合零碳排,在出口和交易时将具备更强的成本竞争力。

以零碳产业园为关键基础设施,这场能源与工业的碳中和革命必将对中国未来经济的变迁产生巨大的影响。

四、尾声:伟大工程

中国工业的零碳之路将是一场不亚于南水北调的伟大工程,这条道路的最终结果将重新定义中国制造在全球体系中的地位。

回顾中国成为“世界工厂”的过程,从改革开放到复关入世,当时的中国向世界敞开的是一片价值洼地,这里充斥着低成本的劳动力与生产资料。在这种情况下,跨国集团将大量的生产环节搬到中国,国内工业也在这一环节中积累了充足的生产经验,如今,中国工业的发展红利已经从“人口规模”转向“质量效应”。

当下,碳中和成为工业体系发展的关键命题,拥有庞大消费市场作为支撑的中国工业,擁有充足的动力向零碳化转型,类似零碳产业园这样的关键设施又为转型提供了基础条件。在全球主要经济体将碳排放明码标价的情况下,中国工业未来的发展很可能具备“零碳红利”,在零碳排的吸引下,成为“全球绿色制造中心”。

这场伟大工程的实现必然无法脱离国家意志,但当意志落地,也需要企业以及更多的社会主体来发挥更大的作用。