采煤沉陷区不同裂缝处小叶杨根系损伤特性

2022-04-02党晓宏

高 岩, 党晓宏,2, 汪 季,2, 高 琴, 翟 波, 刘 博

(1.内蒙古农业大学 沙漠治理学院, 内蒙古 呼和浩特 010018; 2.内蒙古杭锦荒漠生态系统国家定位观测研究站, 内蒙古 鄂尔多斯 017400; 3.内蒙古自治区自然资源保护与利用研究中心 010020)

在一次性能源的生产和消耗中煤炭占中国的70%以上,且煤炭能源的支柱作用在中国短期内不会发生改变[1-4]。煤炭资源开采虽有利于中国经济的高速发展,但同时也产生了一系列严重的生态环境问题,其中地表大面积沉陷是最突出的问题之一[5]。沉陷过程中土壤的拉伸和压缩变形对植物根系造成不定向的机械性伤害,大量根系裸露在空气中,根表面水分蒸发加重,使植物对水肥的吸收能力下降,影响其生长发育,加之沉陷产生裂缝使得沉陷区土壤水分蒸发增强和养分流失加剧,营养元素随着裂隙和地表径流进入采空区,引起土地荒漠化和贫瘠化,导致伤根植物生长的土壤环境恶化,植物因缺水缺肥枯萎[6-7],矿区生态环境受到破坏。探究沉陷区不同塌陷地裂缝处植物根系损伤状况,直接反映植物根系遭受地表沉陷的迫害程度,对采煤沉陷区植被恢复与生态环境重建具有重要意义。

植物根系在土壤中分布情况是随机不均的,地表塌陷对根系的作用力也是不规则的。根系在土壤中就像是在“盲盒”中,难以对其进行实时监测和人为控制,大部分试验都集中在室内模拟根系损伤方面。因此,在采煤沉陷区实地观测植物根系损伤状况的研究,需要进一步进行探索。采煤沉陷区内塌陷引起裂缝处植物位移,将根系拉断,植株撕裂,严重者甚至致使植物死亡[8-9]。

蒙仲举等[10]发现裂缝宽度、错位差、植物距离裂缝距离是影响根系损伤程度的主要因素;植物根系在坡顶和坡中损伤程度最严重,坡脚和丘间低地损伤程度最轻;在任何坡位塌陷下,小于0.1 cm的细根损伤程度均最严重。李有芳等[11]发现柠条(Caraganakorshinskii)、沙棘(Hippophaerhamnoides)、沙柳(Salixpsammophila)、白沙蒿(Caryopterismongholica)4种植物根系损伤的易损部位均在根系分支处。Andersen等[12]研究果树根断后地上部分各生长指标变化,发现断根处理后果树高度、冠幅、枝条数量、枝条长度、叶片面积等均受影响。马其东等[13]发现北疆苜蓿主根受损,会使自身总根重下降。赵宁等[14]发现切根处理会对刺槐(Robiniapseudoacacia)和白榆(Ulmuspumila)的光合速率、蒸腾速率产生不利影响。曹杰等[15]发现垂直切根对返青期羊草(Leymuschinensis)根茎中氮的积累有一定的抑制作用。孙金华等[16]发现随着玉米伤根程度的增加,地上和地下生物量逐渐减少,地上和根系中N,P,K,Ca和Mg含量也逐渐减少,根系损伤直接影响玉米的生长和营养元素的吸收利用。

综上所述,根系损伤对植物生长发育有着不利的影响,所以,进一步实地观测研究沉陷区植物根系损伤特征,对根系受损植被的恢复具有重要意义。小叶杨(Populussimonii)是毛乌素沙地人工植被建设常见的乡土树种之一,也是李家塔采煤沉陷区内植被恢复的优势树种[17]。

本文以小叶杨为研究对象,针对李家塔矿区采煤沉陷造成小叶杨水平根系损伤,影响其生长发育的问题。观测不同坡位处不同裂缝间小叶杨根系的损伤状况,运用数理统计软件分析根系损伤率和损伤类型与坡位、裂缝类型、错位差、裂缝宽和根距裂缝水平距离间的关系,反映小叶杨根系损伤特性。以期为李家塔矿采煤沉陷区发生塌陷的小叶杨林地恢复治理提供理论指导依据。

1 研究区概况

研究区位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾村境内的李家塔矿区(39°22′32″N,110°7′11″E),海拔1 210 m。研究区属于温带半干旱大陆性季风气候,具有干旱少雨,风大沙多的气候特征[18]。沙尘暴日数几乎不少于15 d左右[19]。冬夏的寒暑差异大,年平均气温7.8~9.6 ℃[20],每日最高温度达38 ℃,最低温度达-31.4 ℃,年平均降水300 mm,降水集中在第三季度,年平均蒸腾量2 500 mm[21],约为降水的8.3倍。研究区土壤有风沙土和沙岩风化土,其中90%为风沙土,土体结构较为松散,常为细沙,养分较瘠薄,且比较难蓄积,土体的抗逆性较差,极易产生风蚀[22-23]。土壤养分中缺少氮元素,磷元素,钾元素偏多,有机质的含量低,肥力低,pH值一般保持在7.5~9.0之间;土壤侵蚀强度自东南向西北递减[24],土壤侵蚀模数大约在4.00×103~8.00×103t/(km2·a)。研究区内主要以耐旱、耐寒和耐贫瘠的沙生或旱生植物为主[22],人工植被主要为成排的沙柳和小叶杨[25],它们间分布少量杨柴(Hedysarummongolicum)、柠条锦鸡儿(Caraganakorshinskii)、油蒿(Artemisiaordosica)等[26-27]。

表1是研究区不同坡位小叶杨林带生长指标的调查结果。由表1可知,不同坡位小叶杨东西和南北向的冠幅、地径和胸径的大小关系均为:坡中小叶杨>坡顶>坡底(p<0.05)。坡中小叶杨树高显著大于坡底和坡顶(p<0.05),坡底和坡顶小叶杨树高差异不显著(p>0.05)。不同坡位小叶杨林带间行距由大到小依次为:坡中>坡顶>坡底(p<0.05)。不同坡位小叶杨林带内株距由大到小依次为:坡顶>坡中>坡底(p<0.05)。

表1 李家塔矿不同坡位小叶杨林地生长指标调查状况

2 材料与方法

2.1 研究方法

笔者于2021年4月9—11日,对李家塔采煤沉陷区进行了为期3 d的大面积初步勘察。依据裂缝形态地表裂缝分为3种类型:拉伸型裂缝、滑动型裂缝、塌陷型裂缝[28]。拉伸型裂缝是由于地表的拉伸变形,超过表土的抗拉强度形成,超前于工作面开采发育,表现为:横向开裂,长度、宽度和深度较小,无台阶形成;塌陷型裂缝是由于基本顶破断造成覆岩及表土的全部垮落造成,不会超前于工作面开采而发育,表现为:横向开裂,纵向下沉,宽度和深度较大,地表呈台阶;滑动型裂缝是坡体断裂且发生滑坡造成,一般发育在地形起伏较大的山坡处,表现为:裂缝宽度和落差较大,形成台阶[28]。选择存在符合上述表现特征的裂缝所在塌陷地为试验样地。记录测量试验样地坡顶、坡中和坡底的裂缝数量、类型、长度、宽度、错位差和台阶宽等。裂缝宽度和错位差使用10 m规格钢卷尺测量。裂缝长和台阶宽使用100 m规格钢卷尺测量。

2021年4月12—17日,在试验样地坡顶、坡中、坡底处,分别选取4株生长年限相同,形态指标相近的小叶杨为研究对象,在距离小叶杨2 m处,挖长×宽×深为1 m×0.5 m×0.8 m的剖面,每10 cm为一个土层梯度,用木棒在剖面上划线,记录测量成年小叶杨侧剖面内各土层内根系数量和根径。根径使用电子数显高精度游标卡尺垂直于水平根测量。

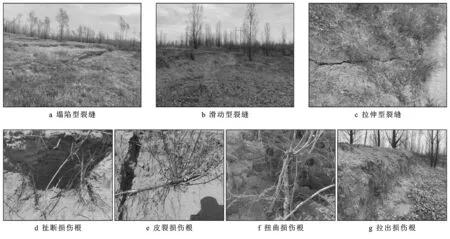

2021年4月18—24日,在试验样地坡顶、坡中和坡底处,选取典型的塌陷型、滑动型、拉伸型裂缝为试验裂缝,每种类型裂缝处,选取3个缝间存在小叶杨根系的裂缝为试验样点,记录测量样点处裂缝的长度、宽度和错位差,以试验样点为中心挖长×宽×深为1 m×0.5 m×0.8 m的剖面,每10 cm为一个土层梯度用木棍划线,以缝隙侧为观测面,记录测量剖面内各土层根系数量、根径、伤根数量、根损类型等。根系损伤程度判定方法为目测法,各损伤类型表现为:扯断即根系被拉断;皮裂即根的木质部和韧皮部未受到损伤,根表皮裂开;扭曲即根的形态发生了左右扭动;拉出即根随裂缝的产生拉出土壤,暴露在土层外[29]。再以每个试验裂缝为中心点,拉10 m×10 m的样方,沿裂缝处水平根走向,观测距离裂缝10 m范围内0—30 cm土层内根系的损伤状况,记录根径、根系损伤类型、伤根距裂缝水平距离等(图1)。

图1 李家塔矿区典型裂缝类型和根系损伤类型

2.2 数据处理

用Excel 2010对野外记录数据进行整理和计算。制作不同坡位处裂缝状况表格。使用公式(1)计算不同坡位下0—60 cm深度土壤内小叶杨水平根系各土层数量比例,反映小叶杨水平根系垂直分布特征。使用公式(2)计算各坡位处各类型裂缝间根系损伤率,分析根系损伤率与坡位以及裂缝类型间的关系。使用公式(3)计算出距裂缝不同水平距离处各类型损伤根系的比例,判定根系损伤程度与根裂距间的联系。同时运用SAS 9.2对损伤率、裂缝宽、错位差、根裂距间进行相关性分析,排列出裂缝各因素对根系损伤影响因子大小。运用Origin 2021进行绘图。

(1)

某损伤类型根数比例=

3 结果与分析

3.1 沉陷区不同坡位裂缝类型调查

地表裂缝是一种最为典型的煤炭开采造成的生态环境灾害。裂缝一般平行于采空区边界发展,裂缝形状为楔形,开口大随深度的增加而减小,到一定的深度尖灭[30]。如表2所示,该试验样区拉伸型裂缝主要分布在坡顶和坡底,其表现为:横向开裂,长度较短为13 m左右,宽度较小为8 cm左右,深度较浅,无明显错位差,地表不存在台阶。由于试验样区属于风沙区,已沉陷1~3 a,拉伸型裂缝大部分已被风沙填埋,故观测到的裂缝数量较少。塌陷型裂缝主要出现在沉陷区坡顶和坡中的位置,其主要特征是:横向开裂且纵向下沉,长度较长为23~36 m,宽度较大为43~45 cm,深度较大(甚至直达采空区),地表多呈现3级及以上台阶,错位差39~41 cm,台阶宽5.05~5.53 m。该试验区滑动型裂缝主要出现在沉陷区坡顶和坡底滑坡位置,其主要特征为:裂缝长度较大25~27 m,宽度较大42~92 cm,地表多呈现2或3级台阶,错位差是裂缝中最大的为47~69 cm,台阶宽3.19~5.81 m。

表2 李家塔矿区沉陷区不同坡位裂缝类型

3.2 不同坡位小叶杨根系分布的调查

根系分布深度因影响到林木拥有地下营养空间的大小和对土壤营养及水分的利用,直接影响到林木地上部分产量的高低。尤其林木细根分布特征及其对干旱的抗御能力,是半湿润、半干旱地林地生产力高低的主要决定因素[31-32]。由图2可知,小叶杨水平根系数量随土层深度增加呈逐渐降低的变化趋势。0—10 cm土层根系最为密集,由坡顶至坡底此土层根系数占0—60 cm土层根数的40.1%,39.8%,43.0%,坡中和坡底0—10 cm土层内根数较其他土层差异显著(p<0.05)。50—60 cm土层根系最为稀疏,该土层根系数在0—60 cm土层内根系占比,由坡顶至坡底依次是0.63%,2.28%,3.71%。在0—60 cm土层中每10 cm为一个梯度,由浅至深根系比例范围为:40.1%~43.2%,24.5%~31.1%,13.3%~17.7%,6.25%~9.78%,4.24%~6.16%,0.63%~3.71%。同一土层内坡中根系数均大于其他坡位根系数,且差异性显著(p<0.05),各土层内坡顶与坡底的根系数量差异性不显著(p>0.05)。

注:不同大写字母表示同一坡位不同土层内根数差异显著性;不同小写字母表示同一土层内不同坡位处根数差异显著性。

3.3 不同坡位塌陷下小叶杨根系损伤状况

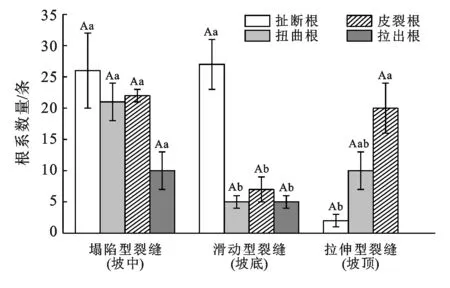

矿区地表塌陷引起地面裂缝产生,在裂缝形成的过程中土层错位产生的力大于植物根系所能承受的拉力阈值,对植物根系造成机械损伤。如图3所示,塌陷型裂缝处小叶杨根系损伤率均值为:12%>拉伸型裂缝处(9.67%)>滑动型裂缝处(5.67%),塌陷型裂缝处根系损伤率最大(p<0.05)。从伤根数量均值的对比中可看出,受损根数塌陷型裂缝处>滑动型裂缝>拉伸型裂缝(p>0.05),差异性不显著。由于不同类型的裂缝,处于不同的坡位,可见坡中的小叶杨根系损伤最为严重。

注:不同大写字母表示不同类型裂缝或坡位处根数差异显著性。

如图4所示,塌陷型裂缝处扯断根数>皮裂根数>扭曲根数>拉出根数,其中扯断根占损伤根系的32.91%,皮裂根27.85%,扭曲根26.58%,拉出根12.66%。滑动型裂缝处:扯断根数>皮裂根数>扭曲根数=拉出根数,其中扯断根数显著大于其他损伤类型根数(p<0.05),占损伤根系的61.36%,皮裂根系次之15.91%,扭曲根和拉出根均占11.36%。拉伸型裂缝处根系损伤以皮裂为主,占损伤根系的62.5%,扭曲根系31.25%,扯断根系6.25%,无拉出根系。由以上数据分析可看出,塌陷型和滑动型裂缝处4种根系损伤类型均存在,拉伸型裂缝处无拉出损伤根系。塌陷型和滑动型裂缝处根系扯断损伤最多,皮裂根数次之,扭曲和拉出根数较少。拉伸型裂缝处根系损伤以皮裂为主,扭曲次之,扯断少,无拉出根。

注:不同大写字母表示同一根系损伤类型不同类型裂缝或坡位处根数差异显著;不同小写字母表示同一类型裂缝或坡位处不同损伤类型根数的差异显著。

3.4 不同径级小叶杨根系损伤状况

根系直径越粗根系损伤率越低,且根系越粗损伤率降低的速度越缓慢[10]。本试验中发现2 mm以下小叶杨根系几乎全部扯断,因此不列入分析范围(图5)。如图5所示,随小叶杨根系直径的增加,各类型损伤根系数量呈减少趋势。根径<5 mm根系损伤以扯断为主,根径>5 mm根系损伤以皮裂为主,扯断次之,且根越粗扯断越少皮裂越多。2~5 mm根径范围内,小叶杨根系损伤状况:扯断>扭曲>皮裂>拉出;5~8 mm根径范围内:皮裂>扯断>扭曲>拉出;>8 mm根径范围内:皮裂>扯断>扭曲,且根径>8 mm后无拉出损伤根系;当根系>11 mm时,皮裂根系数有明显增加,数量显著大于其他3种类型伤根(p<0.05),这可能是由于粗根表皮较细根干燥,因此所致其易损。

注:不同大写字母表示同一损伤类型不同根径根数差异显著性;不同小写字母表示同一根径不同损伤类型根数差异显著性。

3.5 距裂缝不同水平距离小叶杨根系损伤状况

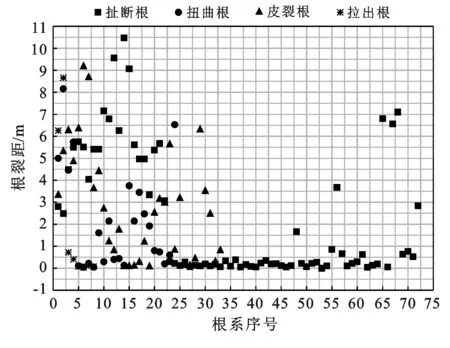

该试验中将小叶杨根系距裂缝的水平距离简称为根裂距。调查不同根裂距下小叶杨根系的损伤状况如图6—7所示。由图6可知,当根裂距<1 m时,伤根数量最多,占伤根总数的53.68%。根裂距1~7 m内伤根数量较为接近,为伤根总数的4.41%~8.09%,根裂距>7 m时伤根数量很少,只占总伤根数的0.47%~2.21%。因此可知,根裂距越小,根系损伤数量越大,根裂距<1 m时根系损伤最为严重。

图6 李家塔矿区不同根裂距下各类型损伤根系分布

如图7所示,沉陷区裂缝周边根系扯断损伤最多,皮裂次之,然后是扭曲和拉出。根裂距<1 m时,扯断根最多,占60.27%,扭曲和皮裂损伤次之均占16.44%,拉出根6.85%。75%拉出损伤出现在根裂距<1 m时,以后几乎无拉出损伤根系,根系损伤以扯断、皮裂、扭曲为主。根裂距1~4 m时,根系损伤以皮裂为主占40%~50%,扭曲损伤次之占20%~33%,最后是扯断损伤16.67%~30%。当根裂距>4 m时根系损伤类型均是以扯断为主。

图7 李家塔矿区不同根裂距下各损伤类型根系比例

3.6 小叶杨根系损伤主导因素分析

采煤沉陷区植物根系的损伤,归根结底是因为地面出现裂缝,土层错位,砂岩层被破坏,风积沙由于流动性强,下泄进入缝隙中,因为根系的支撑导致植物体下降速度风积沙不同,导致植物与流沙层相对位置变化,植物根系遭到损伤[9]。如表3所示,裂缝宽与小叶杨根系损伤率呈显著正相关,相关系数为0.922介于0.8~1.0之间,因此它两相关性极强,由此可知:裂缝越宽根系损伤越严重;错位差与小叶杨根系损伤率相关系数为0.831介于0.8~1.0之间,呈正相关关系,相关性极强,可知:裂缝错位差越大根系损伤越严重;根裂距与小叶杨根系损伤率相关系数为-0.65,绝对值位于0.6~0.8之间,呈负相关关系,相关性强,可知:根距离裂缝越远根系损伤越轻;相关系数|0.922|>|0.831|>|-0.65|,因此可知造成根系损伤的主导因素首先是裂缝宽,其次是错位差,然后是根裂距。

表3 李家塔矿区不同塌陷因素与根系损伤相关性分析

4 讨论与结论

4.1 讨 论

采煤沉陷区不同程度塌陷形成不同形式的裂缝。本文研究表明:①拉伸型裂缝表现为横向开裂,长度、宽度、深度是3种裂缝类型中最小的,地表无台阶形成,且伴随着塌陷型、滑动型裂缝产生;②塌陷型裂缝表现为横向开裂,纵向下沉,长度、宽度、深度均较大,裂缝处存在明显错位差,地表形成台阶多为3级及以上台阶;③滑动型裂缝长度和宽度较大,错位差为3种类型裂缝中最大,多形成2或3级台阶。该结果与刘辉等[28]对地表裂缝特征的描述相一致。不同裂缝的形成是由于土层不同运动状态所导致,因此裂缝产生时根系受力状况不同,所以造成根系损伤的程度亦不相同。需进一步加强关于裂缝形成机理的研究,探究裂缝形成时土层的运动状态及此时裂缝处根系的受力状况,才能更有利于对矿区植物根系损伤机理的研究。

根系是植物最主要器官之一,它是植物生长中获取水分和营养物质的重要保证。当植物根系受到外界胁迫时,整个植株将会受到影响[33]。在本研究中,各坡位小叶杨水平根系主要分布在0—60 cm,且92.88%主要集中在0—40 cm,该研究结果与刘鑫等[17]关于小叶杨根系分布特征的研究结果相同。沉陷区地表塌陷土层错位主要拉伤植物水平根系,通过上述研究表明,在观测裂缝处小叶杨根系损伤状况时,只需观测0—60 cm土层内的根系即可。根系分布深度直接影响林木拥有地下营养空间大小和对土壤营养及水分利用,从而间接影响到林木地上部分产量高低[31-32]。

因此,建议沉陷区小叶杨林地的恢复治理过程中,可主要通过监测小叶杨林带0—60 cm土层内的土壤养分和水分特征,来制定相应的恢复措施。同时,通过上述研究发现,探究沉陷区植被根系损伤状况时,必需要先对植物根系在土壤中的分布特征进行调查研究。目前,关于采煤沉陷区不同种类植物根系分布特征的研究较为缺乏,需进一步加强。

蒙仲举等[10]研究发现,在采煤沉陷区随坡度的增大,塌陷对植物的损伤加重;任何坡位下的裂缝对于细小根系的损伤都很严重;裂缝的宽度、错位差、植株距裂缝距离是影响植物根系损伤的主要因素。本研究显示,小叶杨根系在坡中损伤数量最多,损伤最为严重,且坡中是3个坡位中坡度最大的,可见坡度越大根系损伤越严重;采煤沉陷区<2 mm的根系近乎全部扯断;造成根系损伤的主导因素,根据相关性由大到小依次是:裂缝宽、错位差、根裂距。这与蒙仲举等[10]的研究结果一致。本研究表明2~5 mm根系扯断数量显著大于5 mm以上根径,这与左志言等[34]研究相吻合。李有芳等[11]发现,柠条、沙棘、沙柳、白沙蒿根系损伤的易损部位均在根系分支处。王博等[35]发现,沙棘侧根分支处抗折强度越大,木质素、纤维素含量越低,棕纤维素含量越高。自然生境下土壤含水量在4.5%~24.5%范围内时,随含水量增加。沙棘、柠条、紫花苜蓿、杨柴(Hedysarummongolicum)、沙打旺(Astragalusadsurgens)根—土复合体的抗剪强度呈先增大后减小的趋势[34]。裂缝处根系损伤程度受自身因素和外部环境因素综合影响。外部环境因素包括:坡位、根系距裂缝距离、裂缝处土壤含水量等;自身因素包括:根径、根系中的木质素和纤维素等含量和根系损伤位置等。

因此,探究根系损伤是非常复杂的,要加强自然生境下裂缝处各类植物根系损伤程度的研究,要继续探索如:裂缝宽和错位差达到多大时,会导致损伤中扯断根的数量急剧增加;裂缝多宽、错位差多大才会对植物根系造成损伤等科学问题的答案。

综上所述,采煤沉陷区实地监测植物根系损伤状况的研究鲜有。目前,包括本文仅是对小叶杨和沙柳两种植物根系损伤特性进行了研究[10],而对于根系损伤力学机理[35-36]和采用微生物手段修复受损根系[37-38]的研究已有突出成果,未来应加强对矿区各类优势植物种根系损伤状况的实地监测研究,将野外根系损伤实际状况同已有的根系损伤机理和修复理论研究结合起来,更好地为矿区生态环境修复服务。

4.2 结 论

(1) 李家塔采煤沉陷区拉伸型裂缝主要分布在坡顶和坡底,它是裂缝中最短、最窄和最浅的,无明显错位差。塌陷型裂缝主要分布在坡顶和坡中,横向开裂且纵向下沉,地表多呈现3级及以上台阶,是裂缝中数量最多的。滑动型裂缝主要分布在坡顶和坡底的滑坡位置,多形成2至3级台阶,错位差最大,分布数量介于塌陷型和滑动型裂缝间。

(2) 小叶杨水平根系主要存在于0—60 cm土层内,根系数量随土层深度加深而逐渐减少,0—10 cm土层根最密占60 cm内水平根数的39.8%~43%,50—60 cm土层根系最稀疏占0.63%~3.71%。

(3) 裂缝中塌陷型裂缝处伤根最多。塌陷型和滑动型裂缝处均存在扯断、拉出、皮裂和扭曲损伤类型根系,且表现为:扯断根数>皮裂根数>扭曲根数>拉出根数。拉伸型裂缝处无拉出损伤根系,各类型伤根数表现为:皮裂根>扭曲根>扯断根。

(4) 根系损伤数量随着根系径级增粗呈现逐渐递减的趋势。小叶杨<2 mm根径近乎全部扯断。根径<5 mm损伤以扯断为主,>5 mm以皮裂为主,扯断次之,且根越粗扯断越少皮裂越多。当根系>11 mm时皮裂根数急促地增长。

(5) 根裂距越小,根系损伤数量越多,根裂距<1 m时根系损伤最为严重,占伤根的53.68%。裂缝1 m内根系扯断损伤最多,皮裂次之,然后是扭曲和拉出。75%拉出损伤出现在根裂距<1 m时。

(6) 造成小叶杨根系损伤主导因素,根据相关性由大到小排列依次为:裂缝宽、错位差、根裂距。裂缝越宽,错位差越大,小叶杨根系损伤越严重,根裂距越远,根系损伤越小。