从《大统通占》星表重新考察明初的恒星观测

——兼论传统星官的变化*

2022-04-02褚龙飞杨伯顺

褚龙飞 杨伯顺

(中国科学技术大学科技史与科技考古系 合肥 230026)

恒星观测是我国古代天文学的重要内容, 具有悠久的历史. 最晚从汉代开始, 便出现了测量周天星官坐标的传统. 此前学界普遍认为, 元代郭守敬的恒星观测水平达到了传统恒星观测的最高水准;而明代一直到传教士来华前, 在恒星观测方面都无甚建树. 事实上这种观点并不准确, 明初不仅拥有数量丰富的天文人才, 还继承了简仪等元代观测仪器, 完全具备高水平恒星观测的条件. 而明初钦天监编撰的《大统通占》[1]中, 便保存了当时观测恒星的数据, 是明初进行过恒星观测的直接证据. 然而, 如此重要的文献之前学界从未涉及, 因此本文首先拟分析相关线索以初步判断其成书年代. 其次, 这次明初的恒星观测未见载于史书, 其观测年代与精确性尚无人讨论, 故本文将其整理成一份星表, 计算其观测年代及精确性, 并就明初观测恒星的条件等相关问题做讨论. 最后, 以这份精密星表为基础, 结合其他中国古代星表, 进一步揭示中国古代星官的位置变化.

1 《大统通占》及其成书年代

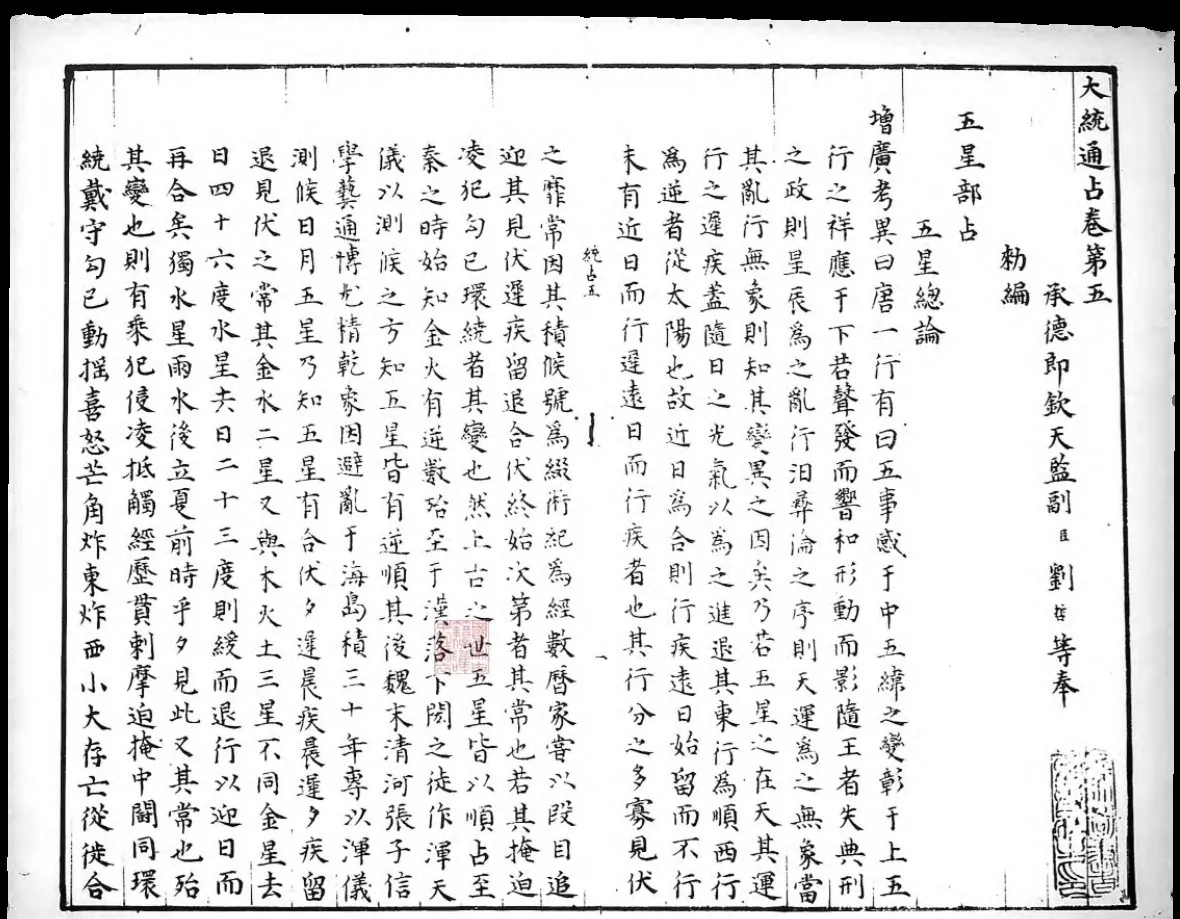

《大统通占》目前仅存八册十六卷, 为明乌丝栏钞彩绘本1本文所用为国家图书馆网站收录的黑白图片版, 半页12行, 每行字数不等. 该书原藏于北平国立图书馆, 现藏于台湾省台北市故宫博物院. 其内容丰富, 不仅包括五星占、星官占, 还有人物宫室占. 其现存各卷中, 卷五、六分别为五星总论与岁星占, 卷十一为紫微垣占, 卷十五至十六分别为亢氐2宿部占, 卷三十五为井宿(仅存一页),卷三十六至四十一为鬼至轸宿部占, 而卷五十四至五十七则为人物宫室部占, 包括人鬼部、草木部、宫室城邑部、器服部4卷. 该本各卷首页第1行为标题“大统通占卷第×”, 第2、3行署名“承德郎钦天监副刘哲等奉敕编”. 图1为《大通通占》卷首页示例.

图1 《大统通占》五星部占Fig.1 The section of planetary divination of Datong Tongzhan

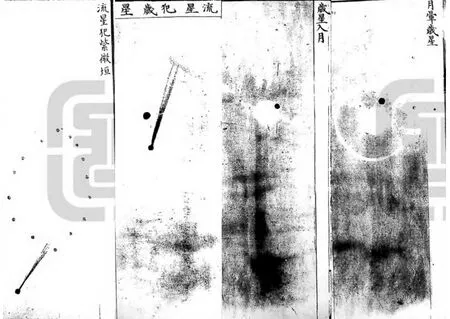

《大统通占》卷帙庞大, 内容详尽, 与天文相关的内容为五星占与恒星占两部分. 五星占部分虽仅存《五星总论》与《岁星占》2卷, 但仍足以见其内容结构. 以《岁星占》为例, 其大体内容与常规占书相似, 介绍了行度、光色、干犯3个方面的异变内容. 但《大统通占》不仅材料更为丰富,结构也更加完整: 与常规占书直接给出各种异变主题不同, 《大统通占》先总论岁星的星占性质,然后给出各类异变总体占例, 如岁星犯五星占例、岁星去止占例等, 最后才分述更细致的异变主题,如岁星逆行、岁星五色、月犯岁星等. 值得一提的是, 除了一般的占验内容, 《岁星占》一卷中也囊括了岁星行度、伏见率、距元率等历法知识; 书中对各种干犯情况还配有丰富插图, 图2即为《大统通占》中一些天象的图示. 恒星占部分的体例结构与《乾象通鉴》颇为一致, 如《紫微垣》: 先总论某星官, 再分述各种占验, 如月晕紫微垣、五星犯紫微垣、客流彗孛犯紫微垣等. 总论中还记载了来自多种占书的恒星数据, 一些重要的星官亦有图示, 使人一目了然. 《大统通占》所引历代占书亦颇为丰富, 其《岁星占》一卷引前书50种, 《紫微垣》一卷引前书70余种. 将《大统通占》与《乾象通鉴》比较, 后者对应《岁星占》的《五纬岁星论》一卷仅引21种, 而对应《紫微垣》的《紫微垣星论》、《紫微垣内坐统论》、《紫微垣外坐统论》3卷也不过41种.

图2 《大统通占》插图Fig.2 Some illustrations from Datong Tongzhan

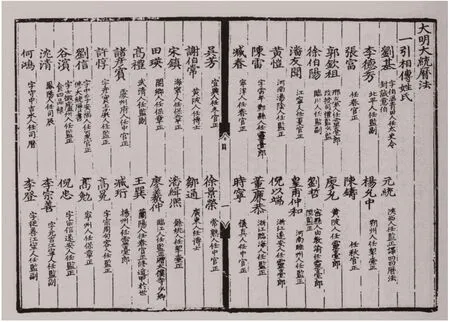

《大统通占》具有很高的文献价值, 且由署名可知其应为明代钦天监官方所使用. 然而, 如此重要的文献笔者竟查不到任何相关记载, 或许此书为钦天监内部秘传. 尽管如此, 据其署名“承德郎钦天监副刘哲”仍可判断该书应编撰于明初. 按顺治年间编撰的《河南通志》, 刘哲乃河南密县人, 洪武十七年(1384年)被推举进入钦天监, 后官至监正[2].此外, 图3为一份明代钦天监监官名单, 载于隆庆年间周相所刊《大明大统历法》. 名单中也提到: “刘哲, 密县人, 由教谕任灵台郎, 升监正.”[3]可见, 洪武十七年刘哲由教谕“举天文”进入钦天监, 后历任灵台郎、监副(兼承德郎)、监正, 而《大统通占》便是刘哲任监副时所编.

图3 《大明大统历法》所载明代钦天监监官名单Fig.3 The list of officials in Astronomical Bureau kept in Daming Datong Lifa

那么, 刘哲究竟是什么时间任监副的呢? 关于这个问题, 相关史料未见直接记载, 笔者只能通过梳理明初钦天监监正、副的任命情况来判断. 事实上, 洪武初钦天监主管官员的职衔并非监正、监副, 而是监令、监丞等, 直到洪武二十二年(1389年)才“改(监)令为监正、(监)丞为监副”, 其中“监正一人正五品, 监副二人正六品”[4]. 此时的钦天监监正为元统, 于洪武十七年上任监丞, 何时结束任期不详. 不过, 至少洪武二十九年他编撰《纬度太阳通径》时仍为监正2该书序言署名“长安抱拙子元□谨志”, 正文之首称“洪武二十九年···监正元□□按法编述于本监之后厅”, 抱拙子为元统之号.. 元统之后的监正应为王之臣, 建文帝兵败时不知所踪, 《皇明史窃》、《建文年谱》等文献记载建文从亡诸臣名单都提到了“钦天监监正王之臣”[5–6]. 此时距元统编辑《纬度太阳通径》仅6年, 故王之臣应为元统的继任者. 王之臣之后的监正为何人, 史籍未载, 其后最早的监正任命记录见永乐二十二年(1424年)《明实录》,“升钦天监副皇甫仲和为本监正”. 4年后, “行在钦天监监副黄恺为监正”. 正统元年末(1436年), 黄恺任满[7], 次年末即“ 卒于官”[8], 而皇甫仲和则复任监正. 正统九年, 监正为彭德清, 十四年“钦天监监正彭德清死狱中”, 升中官正许惇为监正[7]. 此时距离刘哲进入钦天监已65年, 他多半已不在人世, 所以刘哲任监正应在永乐元年(1403年)至二十一年之间.

另外, 在刘哲之前还有其他几位官员担任过钦天监监副. 张綖于洪武二十二年便为监副[9], 是目前所见记载最早的明代监副. 另一位记载较早的监副是李德秀, 洪武二十六年他曾上奏元统不用岁实消长之事[7]. 与李德秀时间接近的监副还有徐伯阳, 《明实录》记载他建文四年(1402年)十二月监副考满, 永乐八年以监副任卒[7]. 由于明代钦天监以九年为考满[10], 故徐伯阳应在洪武二十七年初已开始任监副, 并历经建文、永乐, 在去世之前一直担任此职. 继任李德秀的监副应为刘伯完, 《建文朝野汇编》记载他“历官钦天监副”, 建文四年灵璧之战后下落不明[11]. 因此, 刘伯完任监副是在建文四年之前, 应为继李德秀之后, 徐伯阳之外的另一位监副. 以任职的连续性进行判断, 刘哲既然在建文时期尚未担任监副, 其上任时间则应不早于永乐元年3上述梳理也证明, 图3中罗列的监正、副的先后顺序与《明实录》记载的实际任职时间一致. 以此判断, 刘哲既名列徐伯阳之后、皇甫仲和之前, 那么他任监副、监正也应该在二者之间. 本文的推论也恰好与此相符.. 不仅如此, 刘哲的承德郎身份也有助于判断《大统通占》的编撰时间. 按《大明会典》, 承德郎乃是六品官员对应的散官; 而明代各品官员在任期内满3年、初次考核合格者, 才可升授相应散官[12].由于监副才是正六品, 故刘哲升授承德郎当在任监副3年之后, 则《大统通占》的编撰时间应不早于永乐四年, 可能在1406至1423年之间.

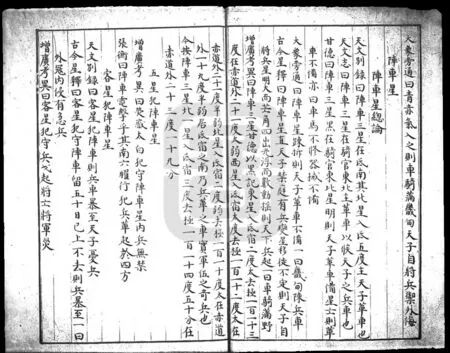

2 《大统通占》中的明初星表

从天文学史的角度来说, 《大统通占》一个非常重要的价值在于保存了很多恒星观测数据.这些数据主要位于书中星官占卷册中的各星官“总论”部分,图4所示即“阵车星”总论部分引用的数据.其中很多数据引自其他占书, 如《增广考异》、《宋天文》、《乾象通鉴》等; 但还有一类数据, 多位于“总论”的结尾处, 以“今按”起句, 应为《大统通占》编纂者根据明初钦天监恒星观测记录增入. 这些“今按”数据十分详细,除记录入宿度、去极度外,还记载了赤道内外度(等价于赤纬). 赤道内外度可与去极度互相参校, 便于发现和修正数据传抄之误. 如北斗天枢星, “今按”记载其坐标为“入张一十五度二十分, 去极二十五度四十分, 在赤道内六十五度九十一分”, 去极25度40分与赤道内65度91分相加正好为91度31分, 即四分之一周天. 若相加不等于91度31分, 则数据应存在传抄讹误, 需要参考实际坐标进行校对: 如去极度更接近实际坐标, 则调整赤道内外度, 反之则调整去极度. 由于《大统通占》现存仅为残本, 因此“今按”数据也无法涵盖全天星官, 其所包括的星官有29座, 共计87颗星, 其中17颗(7官)属紫微垣, 25颗(11官)属东方亢、氐二宿, 45颗(8官)属南方井至轸七宿. 我们将“今按”数据整理为一份星表, 称为《大统通占》星表. 尽管这只是一份不完整的星表, 但它却是学界此前从未提及的一次恒星观测记录, 对于研究明初天文学的发展具有重要价值, 毋庸置疑是意义重大的珍贵史料.

图4 《大统通占》所载恒星位置数据Fig.4 The positional data of stars kept in Datong Tongzhan

不过, 《大统通占》星表的确切观测时间仍需进一步论证. 虽然这些数据是刘哲等编撰《大统通占》时增入, 却并不一定是他们亲自观测的结果.总体来说, 这份星表应观测于明朝建立到《大统通占》编纂完成的半个世纪中, 但要得到更具体的时间还需要对数据本身进行分析. 确定古星表数据的观测年代无法避免对恒星进行证认4对古代恒星进行数据分析必须先进行证认, 即以记载值将古代星与天空中的恒星一一对应. 随后以现代星表数据为基础进行岁差变换, 得到若干个历史年代(如依次间隔10年)的恒星坐标, 从中选择整体坐标最接近古代星记载值的年代, 古人的观测年代便在这个年代左右., 根据《大统通占》星表中的北斗七星与九宿距星坐标可以初步判断其观测时间为1380年前后, 故本文即利用该年的星空背景进行证认. 表1为星表及证认结果5由于恒星坐标在几十年中的位置变化不大, 所以只需要大致的观测年代也可以进行恒星证认. 在计算出观测年代(1378年)与系统偏差后, 我们去除系统偏差, 根据1378年的星空背景再次证认, 得出的结果与首次证认一致..在证认中, 笔者按照前文所述原则修正了一些错误的赤道内外度记载值, 并将记载值放在正确数值后的括号中. 通过证认发现, 《大统通占》星表中的天棓五星与实际天空相比南北顺序颠倒, 左、右摄提也颠倒, 本文对其进行了相应纠正. 不过, 内阶、内厨二星数据偏离传统认知的正常位置过大, 且附近无星, 无法证认; 而开阳、天厨、翼宿距星去极度误差明显大于其他值, 很可能是观测过程中操作失误所致, 将其计入全体数据进行计算会对结果造成极大的影响, 故下文进行数据分析时将其剔除6数据分析应该尽量在随机误差均匀分布的情况下进行, 避免个别极端值的影响, 整体误差值应分布在一定的范围之内. 但这几个异常值相对全体误差范围偏离过大, 显然不是正常情况下的观测误差. 如果将它们加入全体数据进行计算, 对计算结果观测年份的影响将达几十年, 也会使计算出的正常误差水平翻倍..

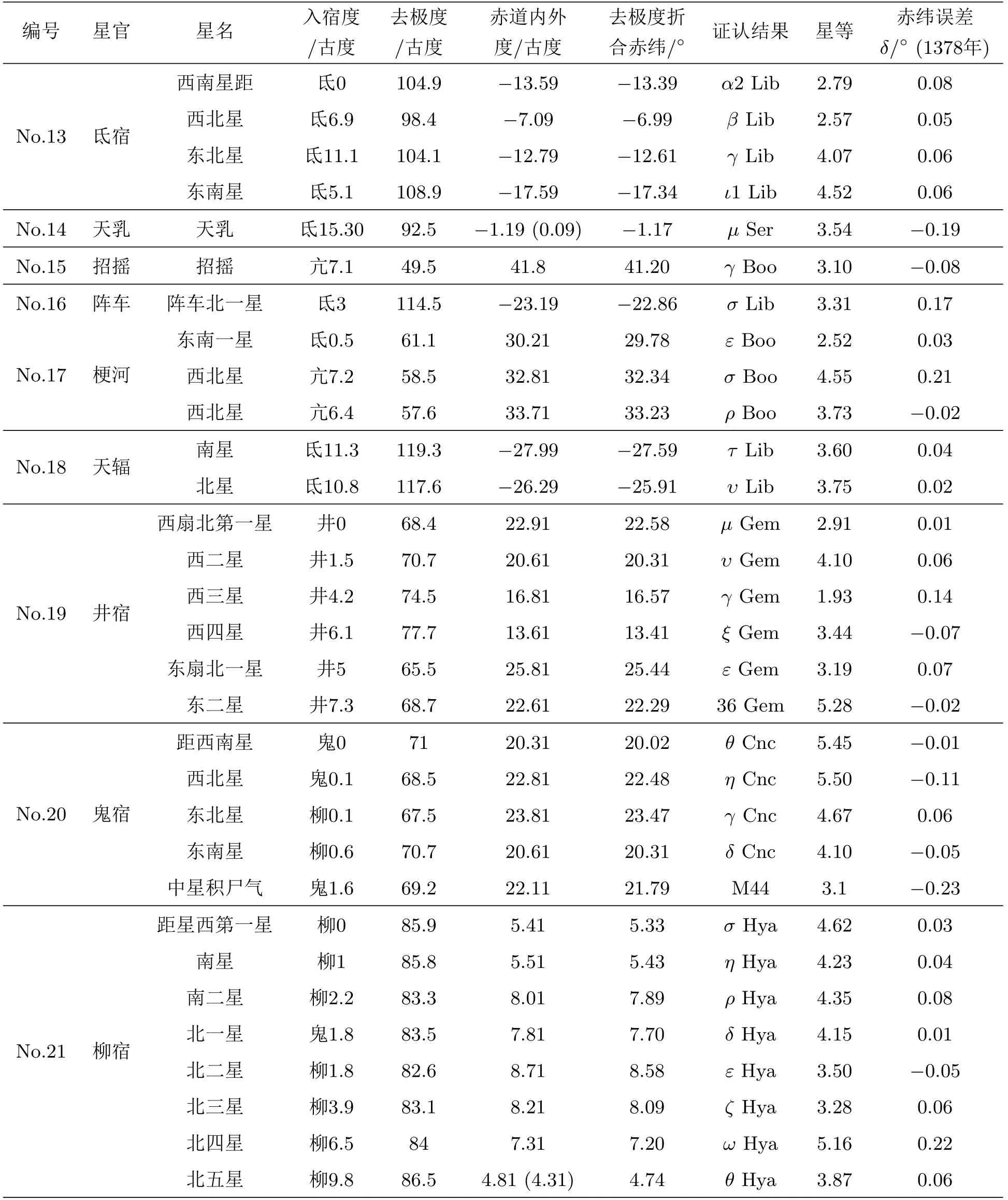

表1 续Table 1 Continued

表1 续Table 1 Continued

表1 《大统通占》星表及其证认结果Table 1 The Datong Tongzhan star catalogue and the results of identification

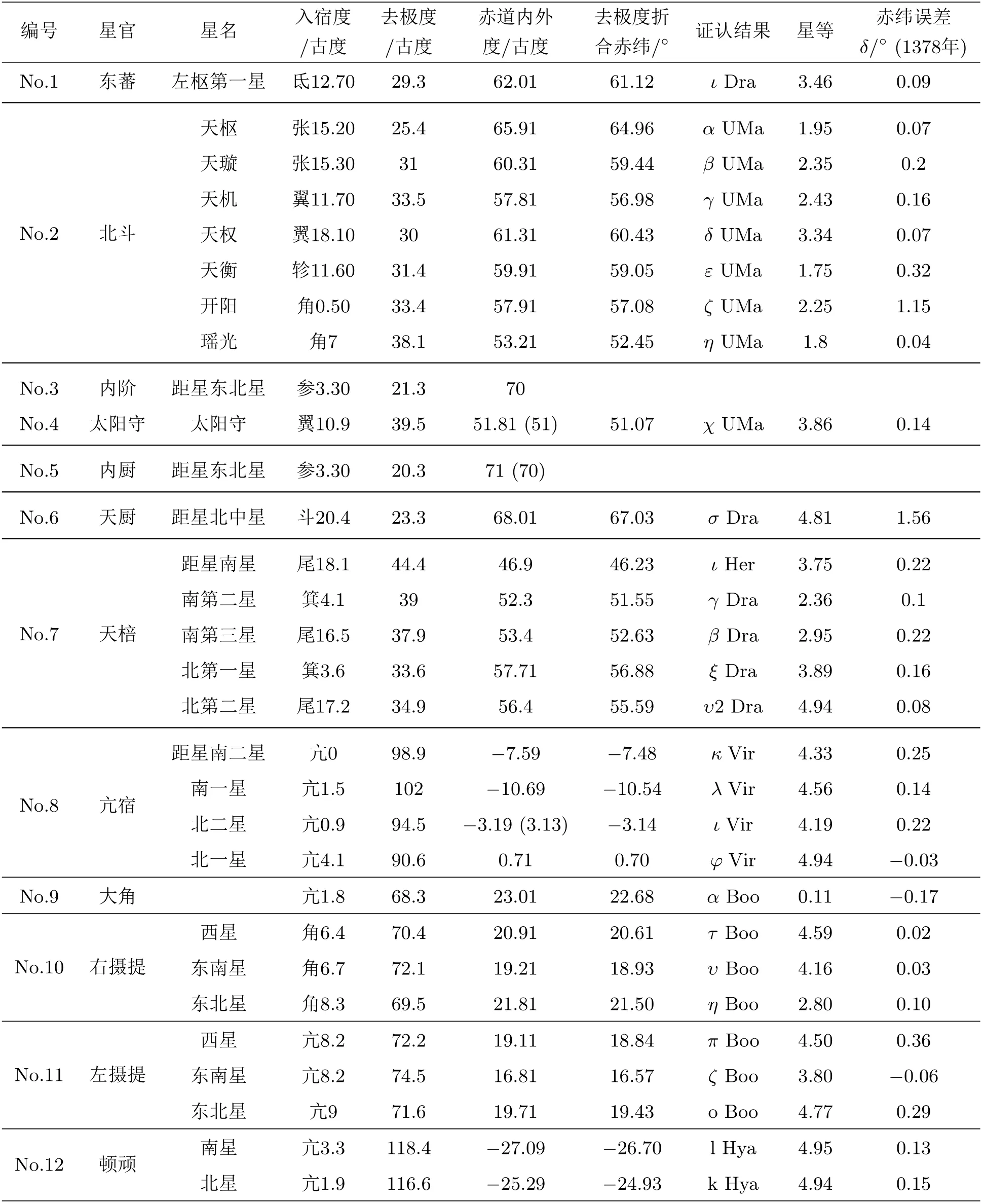

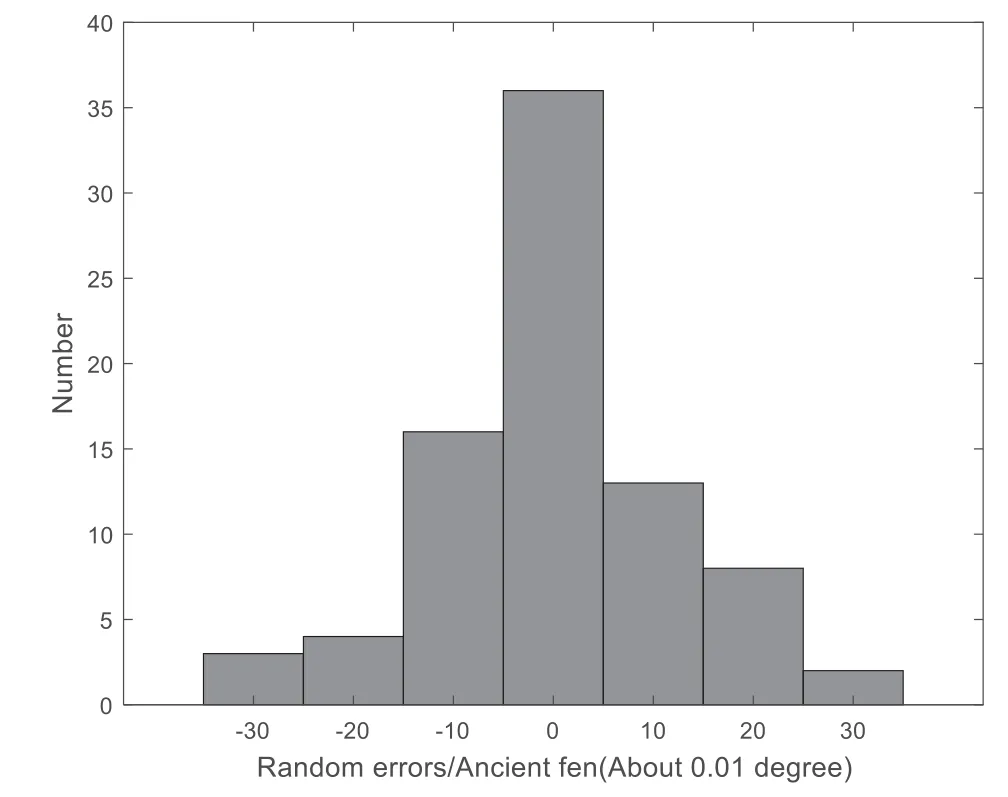

前人分析古代星表观测年代的方法虽有多种7利用统计学方法分析星表, 需要足够数量且离散程度不大的数据. 不少学者仅以28宿距星数据分析星表, 且有时候离散程度较大, 无疑会对结果的可靠性产生相当大的影响. 在计算中, 本文剔除了去极度误差大于0.5度的开阳、天厨、翼宿距星, 因为它们在数据拟合时对计算结果影响较大.,但其原理基本一致, 都是以最小二乘法推求现代理论值与古代观测值整体误差最小的时间点. 为了更直观地展现《大统通占》星表的随机误差和系统偏差, 本文拟采用傅里叶分析方法[13], 思路如下:若某星表的实际观测年代为Tr, 在该年代前后设置多个时间间隔固定的假设观测年代Tis(i为不同假设年代), 然后以现代星表8本文使用了van Leeuwen F重新修正过的依巴谷星表(2007), 该表可以从斯特拉斯堡天文台网站上获取: http://cdsarc.u-strasbg.fr/vizbin/cat/I/311.为基础、利用岁差公式求出各个假设年代的恒星赤纬Dis, 再将Dis与古代观测值Dr比较, 可得到差值δi=Dr-Dis. 假定随机误差均匀分布的情况下, 此差值可以通过傅里叶拟合变换为以下形式:δi=C+n(Tis-Tr)cosα,其中C为常数项, 代表赤纬观测值的系统偏差; 一次余弦项A=n(Tis-Tr)cosα表示赤纬观测的年代系统误差,n=0.5567°/百年, 是与岁差相关的常数项,α为恒星赤经. 当余弦项系数n(Tis-Tr)为零时,即Tis=Tr, 假设观测年代则为实际观测年代. 以前述1380年为中心, 本文假设了1340–1420年间、以十年为间隔的9个年代, 并计算各年代的余弦项系数、常数项及相应误差标准差. 图5为各假设年代的赤纬误差傅里叶拟合曲线, 图中D代表赤纬的误差, RA代表赤经, 根据代表赤纬误差的散点拟合出的曲线越平直, 表示假设年代越接近实际观测年代. 如图5所示, 假设年代为1380年的拟合曲线最平滑. 表2是各假设年代纬度误差的分析结果, 其中求得的观测年代也都指向1378或1377年.图5最后一幅图为另外增加的假设年代为1378年时的拟合曲线, 结果显示此时一次余弦项A约为零, 拟合曲线完全水平. 根据假设年代为1378年求得的误差标准差, 可算出推算结果的不确定性为另外考虑到该星表由明钦天监观测, 应不早于1368年, 故本文认为《大统通占》星表当观测于1368–1399年之间, 基本对应整个洪武时期.

图5 1340—1420年的赤纬误差傅里叶拟合曲线Fig.5 Fourier fitting curves of declinational errors from 1340 to 1420

表2 《大统通占》星表纬度误差分析结果(1340—1420年)Table 2 Analysis of declinational errors of the star catalogue of Datong Tongzhan from 1340 to 1420

本文分析结果还表明, 《大统通占》星表的系统偏差约为0.06°, 即当时观测仪器在纬度上的系统误差为3.6′, 随机误差为0.0868°(5.2′), 标准差为0.1161°(6.97′). 如此高精度的观测在中国传统星表中可以说是绝无仅有的, 无论宋代的《杨惟德星表》和《周琮星表》, 还是元明之交的《天文汇钞》星表, 都达不到这样的水平. 另外, 本文在前人整理的基础上, 重新证认了《周琮星表》9在对宋代星表的研究中, 潘鼐先生的工作较为综合全面. 潘鼐研究发现, 《杨惟德星表》误差较大, 而《周琮星表》精度较好. 我们以后者作为北宋恒星观测水平的代表. 但潘鼐的恒星证认中存在着一些错误, 笔者对《周琮星表》进行了重新证认., 并利用傅里叶分析的方法重新核算其观测精度, 发现该星表的系统偏差为14.2′, 随机误差为26.1′, 标准差为34.6′. 而《天文汇钞》星表的系统误差约为6′, 去极度随机误差约为12′10前人对于《天文汇钞》星表的精度计算结果相差不大, 但由于其他几位研究者未分别给出系统误差与随机误差, 故本文这里以曹军的计算作为参考.[14]. 很明显, 《大统通占》星表和《天文汇钞》星表的误差整体小于《周琮星表》, 而《大统通占》星表的随机误差比《天文汇钞》星表还要小11. 系统偏差的减小一定程度上反映了观测仪器北极校准得到改善, 随机误差及标准差的降低反映了观测精度的提高, 从上述3份星表的比较也可以看出北宋到元明时期恒星观测水平的提高.

11考虑到《大统通占》星表的不完整性, 尤其数据量较少可能会影响到精度分析结果, 本文特意对《天文汇钞》星表中与《大统通占》星表重叠星(67颗)的数据进行了比较, 结果显示《天文汇钞》星表观测年代为1354年前后, 随机误差为7.67′, 标准差为9.63′, 其误差虽较曹军分析全体星得到的结果小, 但仍比不上《大统通占》星表的精度.

3 明初的恒星观测条件

由于史料的不足, 前人对明代前期的恒星观测往往语焉不详, 但长期以来学界普遍认为明代恒星位置观测基本上承袭元代数据, 并未另行观测过,以至于在西学东渐之前无甚作为[15–16]. 事实上, 明王朝建立之初对天文极为重视, 此前虽已有学者注意到了这一点, 但主流看法依旧认为明初仪器废置, 未曾进行恒星实测[17]. 《大统通占》星表的出现, 说明明初不但进行过恒星观测, 且达到了相当高的水准. 事实上, 从明初钦天监的观测条件来看,的确有进行高水平恒星观测的可能.

首先, 朱元璋对天文观测非常重视. 他很早便对天象产生了兴趣, 从起兵之初便和擅长推步者仰观天象, 持续二十几年兴趣不减. 他经常将星占应用于军事行动的决策, 还亲自进行观测, 以预知吉凶. 如洪武九年、十八年, 他分别以火星与金星犯上将、五星与太阴犯井宿等天象, 按占书所云进行军事行动部署[7]. 他不仅依赖于专业的观象人士, 自己也沉迷于观星之中, 《九朝谈纂》记载他“每夕膳后自于禁中露坐, 玩索天象, 有达旦不寐者”[18]. 为了更方便开展观象工作, 他在明朝建立之前(1358年)便“建观星楼于分省治之东偏”, 在建国后短短十几年中又分别下令建立了3座观星台[7].

其次, 明初网罗了一大批天文人才. 在明代建立之前, 朱元璋身边就有刘基、张中等擅长天文者跟随. 既平元都, 朱元璋下令收其图籍、仪象,并“昭征元太史院使张佑、张沂···回回司天太监黑的儿、阿都剌、监丞迭里月实十四人至京”, 次年又“征故元回回司天台官郑阿里等十一人至京师”.另外, 朱元璋还注重从民间遴选天文学人才与天文学生, 刘哲便是在洪武十七年因擅长天文而被推举进入钦天监. 洪武二十年, 朱元璋又特意“命礼部选天下阴阳官子孙, 年十二以上二十五以下, 质美而读书者, 赴京习天文推步之术”[7]. 这一系列举措应使得明初钦天监并不缺乏天文观测人才. 李亮认为, 明代前中期钦天监人数应该并不比其他朝代要少[19].

最后也是最重要的一点是, 明初钦天监拥有元代留下的观测仪器. 从史料记载来看, 元代仪器在明初便已被转移到南京; 此外, 明初在南京也没有制造用于观测恒星坐标的新仪器. 关于明初南京观象台所设仪器, 史料记载颇详. 《明实录》提到,明军灭元之后, 朱元璋便下令收集秘书监、太史院所藏典籍以及天文仪象, 并昭告天下寻求散在民间的天文仪器[7]. 嘉靖时期黄佐亦称: “既平元都, 迁其仪象于留都鸡鸣山. 其所增简仪、仰仪、景符、长表等器皆在焉[20].” 故元亡之后, 大都仪器便被送往南京用于观测. 明末利玛窦到访南京鸡鸣山观象台时曾见过台上陈列简仪、浑仪两种恒星观测仪器[21]. 这些仪器在入清之后又被送往北京, 梅珏成曾见北京观象台下简仪等有“王珣郭守敬监造姓名”[22]. 由此可知, 明初南京观象台测星仪器至少有二, 一为元郭守敬所造简仪, 一为浑仪.

另外, 明代关于南京天文仪器的制造记录仅有两条: 洪武十七年(1384年)“制钦天监观星盘”, 二十四年“铸浑天仪成”. 观星盘记录不详, 可能是类似星晷的仪器; “浑天仪”可能指代“浑仪”, 也可能指代“浑象”. 但若是前者, 那么利玛窦在参观鸡鸣山观象台时便不会称浑仪“纬度与南京不符”12利玛窦指出二仪北极高度与南京纬度不符, 并不适合南京观测, 应是别处制造. 利玛窦称这些仪器“均在北极上6度(即38度)”[21], 可见其测量应不精细, 但与南京纬度不符这一点应该不错.. 故南京浑仪不似明初新造, 应该来自元大都.

前人对该浑仪是宋仪还是元仪有着争议[23–25],但应注意到他们基本是基于仿制浑仪的结构及记载进行论述, 因为南京浑仪原件已熔毁, 相关记载亦甚少. 事实上, 若仿浑仪工艺水平不足, 致使黄赤交点、北极高度相对南京浑仪发生明显变化, 则无法判断南京浑仪是宋仪还是元仪. 若南京浑仪为宋仪, 其刻度应较为粗疏, 1度最多分为4格, 而《大统通占》星表数据精确到10古分, 故宋仪不大可能是明初观测所用仪器. 总之, 不论明初实际使用究竟是浑仪还是简仪, 都应为元代制造, 因为1度划为10小格乃是元代郭守敬对仪器的一大改进.

关于该仪器的情况, 我们从《大统通占》星表去极数据的随机误差可以窥知一二. 一般来说, 恒星观测中的随机误差有几方面的来源: 仪器刻度不够精细、仪器刻度不均匀、操作者的观测失误等.在不进行估读的情况下, 刻度细密程度决定了随机误差的下限范围. 郭守敬将1度划为10小格, 每格代表10古分(1古分为0.01古度), 在读数正确的情况下, 最小随机误差仅有0–5古分, 相对宋代已大大降低. 但即便仪器刻度细密, 若分布不均匀, 也会造成较大的随机误差. 图6所示为《大统通占》星表赤纬随机误差分布情况, 从中可见《大统通占》星表去极度误差多数集中在较小的范围内, 且大体遵循正态分布的规律, 符合理想仪器下肉眼观测失误的情况. 可见元代仪器较好地解决了前代仪器刻度不均等铸造问题, 工艺应是相当精良的. 另外, 郭守敬在仪器望孔中增加了类似十字丝的两根辅助线, 也降低了操作者的观测失误.

图6 《大统通占》星表赤纬随机误差分布Fig.6 The distribution of random errors in declination of Datong Tongzhan star catalogue

由此看来, 明初除了前两点条件为钦天监开展恒星观测提供保障之外, 还应该使用了元代留下的观测仪器13事实上, 即便这次观测所用为明初制造的某件未见记载的仪器, 该仪器也必然继承了郭守敬对仪器所做的改进.. 郭守敬对仪器的改进, 使得恒星观测的精度大大提高. 既然有着统治者的支持、充足的天文人才以及优良的观测仪器, 明初钦天监的确有可能做出高水平的恒星观测.

4 结论与讨论

《大统通占》应为1406–1423年间奉敕编撰,内容详尽、卷帙浩繁, 更胜《开元占经》与《乾象通鉴》, 显然在明初钦天监中占有重要地位. 今虽已残缺不全, 但其中所引“今按”恒星数据, 乃是学界此前从未提及的一次明初恒星观测记录, 对研究明初乃至中国传统的恒星观测具有重大意义. 经过数据分析, 本文发现该星表达到了相当高的精度,胜过其他传世的传统星表, 刷新了我国古代恒星观测的精度记录. 明初能取得如此高水平的观测结果, 除了外部环境良好与观测人员尽心之外, 郭守敬对观测仪器的改进功不可没.

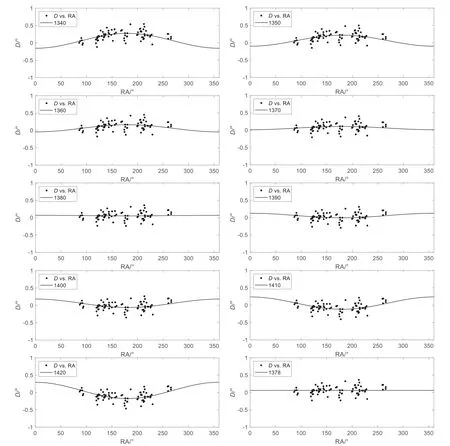

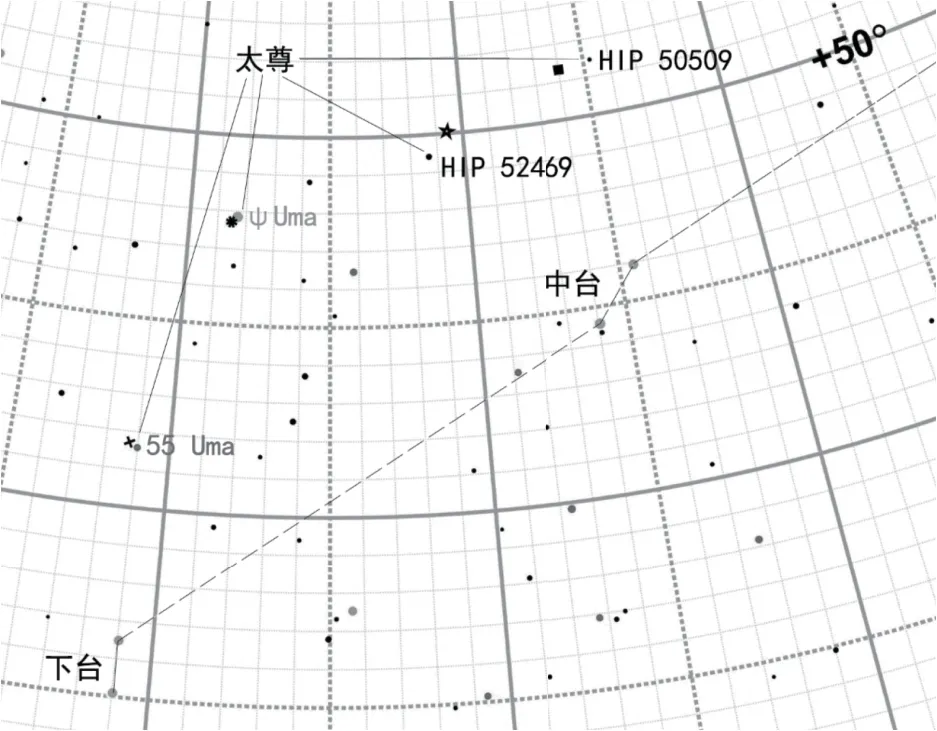

观测仪器的精良工艺保证了观测人员测量恒星坐标的精度, 但是我们在证认《大统通占》星表中的某些星官时, 以前人根据其他星表证认的结果与其进行对比, 有相当大的差异, 相隔几度甚至十几度之远; 这显然不是测量误差造成的, 而可能是这些传统星官对应的恒星发生了变化. 图7为不同星表记载的太尊星位置差异, 图中圆点代表依据现代依巴谷星表数据计算的1378年星空背景, 灰色星点亮度较高在5等以内, 黑色则为5–6.5等星, 坐标网格1格为1度; ■代表《杨惟德星表》记载值的位置, ⋆为《周琮星表》记载值位置,×为《天文汇钞》星表记载值的位置,*为《大统通占》星表记载的位置14在这些星表中, 前两者年代差距远, 皆进行了岁差转换; 而《天文汇钞》星表年代与1378年接近, 无须岁差转换. 下文两幅星图除了特意说明之外, 相关符号代表含义与此相同.. 其中, 《杨惟德星表》所记数据证认结果为HIP 50509 (6.4等), 《周琮星表》所记数据证认结果为HIP 5246915潘鼐将《周琮星表》中的太尊星证认为ψ Uma, 但据图7可见, 虽然ψ Uma亮度较高, 但距离记载位置过远.(5.15等), 孙小淳先生据《天文汇钞》星表记载数据证认结果为55 Uma(HIP 55266, 4.75等)[26], 而本文根据《大统通占》所记载数据证认的结果为ψUma (HIP 54539, 3等星). 以上4者除了右上方两颗之外, 彼此距离基本在七、八度以上, 不太可能是观测误差, 应该是认星的差异. 《晋书·天文志》称“中台之北一星曰太尊”, 《开元占经》亦记载“太尊一星在中台北”, 宋代《杨惟德星表》的记载较符合这个位置, 而《周琮星表》的记载亦勉强符合; 相较而言, 元明之际的《天文汇钞》星表与明初《大统通占》星表记载的太尊星并不符合古籍记载的位置. 因此, 明末王英明等人称太尊“在下台之上”[27], 或许是尊重当时的太尊位置而对传统说法进行了主动修改.

图7 不同星表“太尊”位置差异Fig.7 Different positions of the star “Tai Zun” in various star catalogues

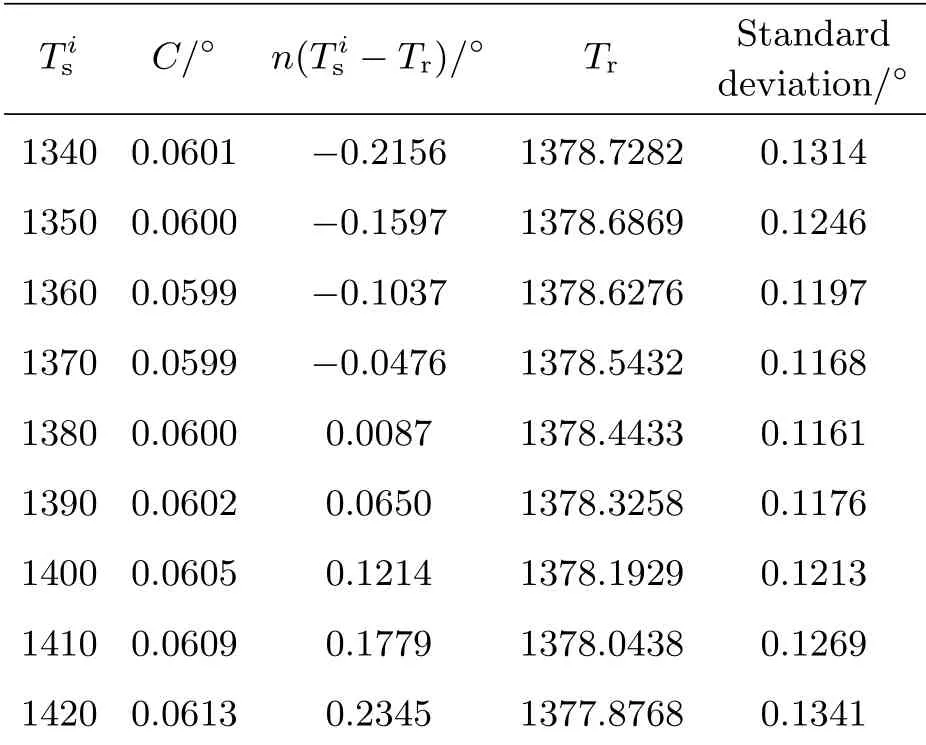

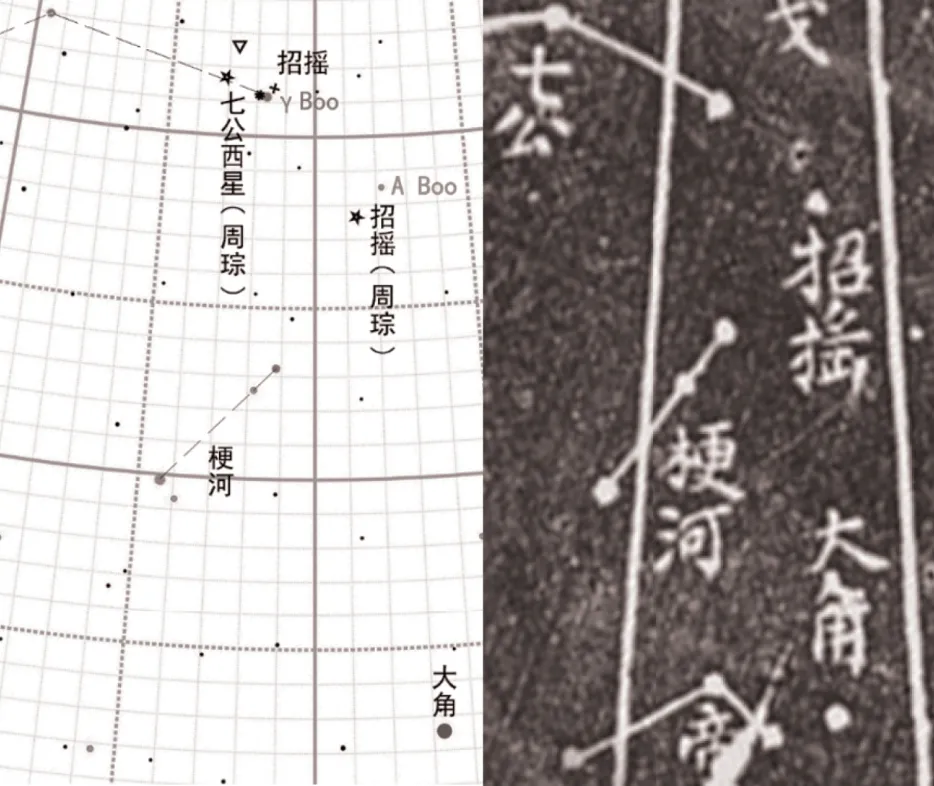

另外一颗位置有显著差异的星是招摇. 本文与孙小淳先生在《石氏星表》与《天文汇钞》星表中对招摇星的证认结果相同, 为3等星γBoo (HIP 71075). 宋《周琮星表》亦记载招摇数据, 其证认结果为4.8等的A Boo (HIP 69879);γBoo则被划分到七公中, 成为七公西星[28]. 《周琮星表》记载的七公、招摇位置与宋代星图高度一致. 图8展示了《周琮星表》等星表(▽代表《石氏星表》记载位置)与苏州石刻天文图记载的招摇相对于七公西星、梗河、大角等星的位置比较, 从中可以发现《周琮星表》与苏州石刻天文图在此处的天区吻合得很好. 这说明, 这些北宋观测者选用的招摇星确与《石氏星表》、《天文汇钞》星表、《大统通占》星表不同.

图8 不同星表以及苏州石刻天文图中的“招摇”位置Fig.8 Postions of the star “Zhao Yao” in different star catalogues and Suzhou Astronomical Chart

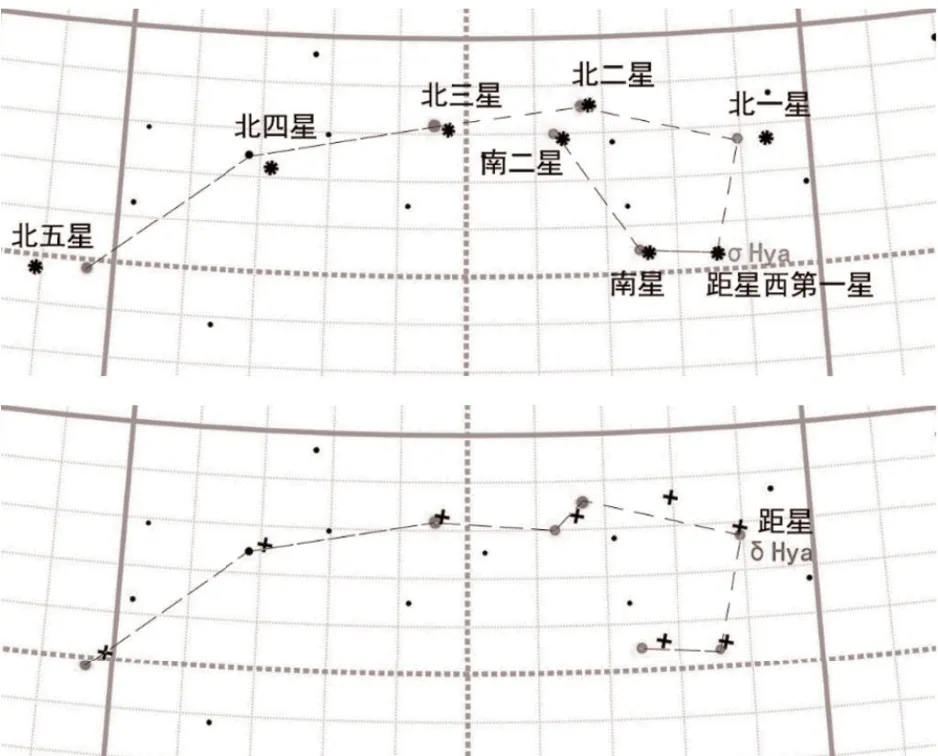

另外, 在证认过程中, 我们还发现了二十八宿距星的变化. 《大统通占》记载“今按: 柳宿距星系西第一星, 入本宿初度, 去极八十五度九十分,在赤道内五度四十一分”, 证认可知该距星乃是σHya, 而根据其他传统星表如《石氏星表》、《周琮星表》、《天文汇钞》星表等记载数据证认得到的柳宿距星则为δHya. 图9展示了二者在柳宿中的位置, 其中上图为笔者根据《大统通占》星表中柳宿各星名与数据绘制而成, 下图为笔者根据《天文汇钞》中的柳宿图像与各星数据绘制. 图中可见二者的距星与勾连方式皆不相同.

图9 两种不同的柳宿距星Fig.9 Different Juxing (Key star) of the lodge Liu

这种星官/距星变化的现象, 前人也曾有过关注. 孙小淳等人曾在对汉代星空的研究中, 发现甘氏星官“亢池”与后代星图标记的位置不同, 而巫咸星官“长垣”与石氏星官“少微”本是一体, 在后世才发生了分化[29]. 马莉萍等人使用中国古代月与行星的掩犯记录考证了黄道附近的传统星官,认为哭、泣二座星官在宋代发生了位置上的变化,导致宋代之后在记录凌犯位置时有了3种不同的哭星[30]. 此外, 距星变化的现象学界也早有注意,《开元占经》在二十八宿之下除记载石氏宿度之外, 还记有一套不同的刘向《洪范传》“古度”, 而这些古度恰好与1977年7月安徽出土的汉初汝阴侯墓天文圆盘所刻宿度一致. 潘鼐对古度进行了考察, 发现其中距星与石氏距星有十七宿不同[28]. 郭盛炽先生对汉代之后历代二十八宿距星进行历时比较证认, 发现明代之前有五宿距星在逐渐发生变化[31].

星官位置变化的现象, 可能早在唐代便已经为当时的学者注意到了. 《开元占经》卷一百〇六至卷一百一十中以新测天象与一份旧星图比较三家星官的古今同异, 指出许多星官形状、相对位置乃至坐标的变化, 如“大尊(即太尊)旧在中台西, 子规外, 今在中台北, 子规内, 一星中台北”, “长垣旧在黄道外, 有二星, 今并在黄道内, 四星少微西, 南北列”[32]. 当然, 虽然这些古今差异有可能反映了“今测”与“旧图”观测者认星的不同, 但也可能是“旧图”绘制不精造成的, 毕竟在星图的流传中的确难以保持最初的形态. 相对于星图而言, 不同古代星表保留下的恒星观测数据为这种现象提供了更明确的证据. 毕竟相对于七、八度以上的星官位置变化, 上文提到的几种古代星表数据相对于真实的恒星位置大部分不会超过2度. 通过对不同时代星表数据的比较, 对星官的变化现象, 我们有了更大的把握. 但限于《大统通占》星表涵盖的星官数量,本文仅列出有限的几例; 若要对星官变化的现象有更全面的认知, 还需要对更多星表进行比较研究.另外, 造成星官变化的原因究竟是什么? 这种变化反映了中国传统恒星观测的什么特质? 这些问题还有待更深层次的探究.