浅析表面微结构设计在瓷砖功能化中的应用及发展趋势

2022-04-01陈然黄春林李辉李传宝黄佳奇

陈然 ,黄春林 ,李辉 ,李传宝 ,黄佳奇

(1 新明珠集团股份有限公司,佛山 528061;2 佛山市三水新明珠建陶工业有限公司 佛山528131 3 广东萨米特陶瓷有限公司,肇庆 524126)

1 前言

随着新消费需求向着个性化、高附加值、高科技含量的方向发展,传统瓷砖行业开始了细分品类的纵深式创新。比如近些年不断出现的具有抗菌、防滑、易清洁等功能性的瓷砖产品,旨在产品性能、用途、功能、及安全方面寻求突破口,成为应用于人居环境的新材料。实现瓷砖功能化最广泛的途径是通过设计陶瓷釉料组成成份或采用有机/无机涂层的方法。这些技术思路的共同点是都需要通过开发适当的表面微结构来实现有利的性能(热、光学、化学、机械和生物)。目前,表面微结构设计已经在诸多研究领域得到了应用,比如超疏水材料[1]、抗菌材料[2]、硬质涂层材料[3]、仿生材料[4]、先进锂离子电池正极材料[5]、阻冰冻材料[6]等等。通过探索如何将这些表面微结构设计的理念和方法结合并应用到功能性建筑陶瓷材料的开发中,将有望进一步扩大功能性陶瓷砖的应用前景和商业价值。

2 表面凹凸微结构设计在防滑陶瓷砖中的应用

通常来说,在清洁干燥的表面几乎不会造成滑倒风险。但是当表面存在灰尘或其它干燥污染物(例如干墙或混凝土灰尘)时,这些微小的颗粒会像滚珠轴承一样,造成高度打滑的可能性。因而保持瓷砖表面的干燥和清洁是很有必要的。但在地板被弄湿的情形下,陶瓷地砖的防滑性成为一个无法避免的考虑因素。

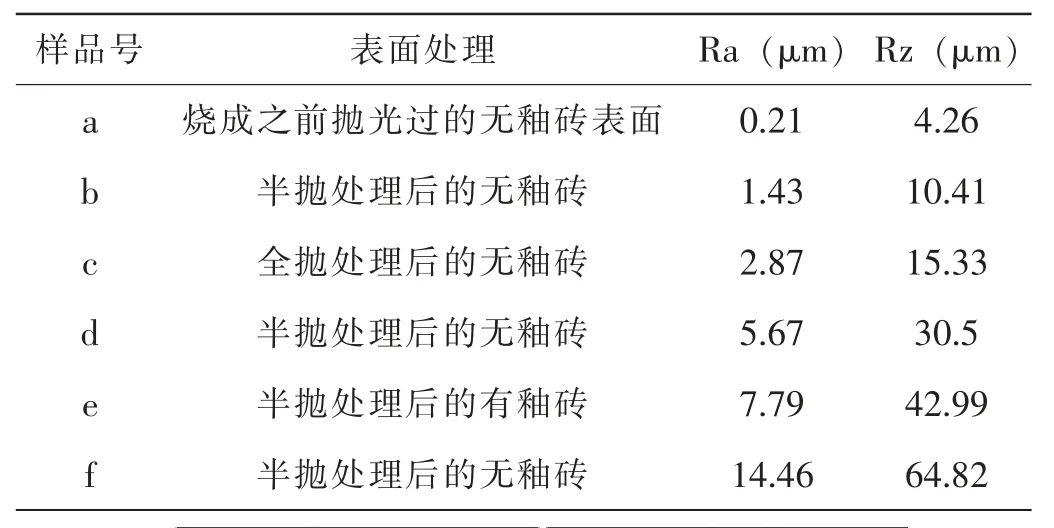

Ewa Sudol[7]研究了不同的抛光技术(不抛、半抛和全抛)对有釉砖和无釉砖表面微结构的影响,并通过采用表面粗糙度的测试方法,即采用轮廓偏距绝对值的算术平均值Ra,及5 个最大轮廓峰高和5 个最大轮廓谷深的平均值之和Rz 来表征产品表面微结构的差别(表1 所示)。在测试的6 款瓷砖中,无釉砖a 样品(Ra 为0.21μm,Rz 为4.26μm)和f 样品(Ra 为14.46μm,Rz 为64.82μm)分别具有最低和最高的表面粗糙度;样品b、d和f 也均为无釉砖,但由于不同类型(或配方)的瓷砖坯体烧结后表面层状态的差异性,在半抛处理后展现出了不同的微表面结构,其表面粗糙度无论是Ra 还是Rz 值都是逐渐增加。样品f 作为测试中唯一的一款有釉砖,在经过半抛处理后表现出了(仅次于样品f)较高的表面粗糙度(Ra 为7.79μm,Rz 为42.99μm)。

表1 经过表面处理后的6 款陶瓷砖的表面粗糙度

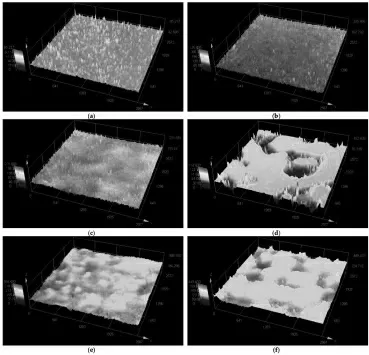

通过采用3 种不同检测方法(摆锤式、倾斜角和滑动摩擦系数)详细研究了它们在干、湿两种状态下的防滑性能。瓷砖表面因烧制过程、或抛光过程中都会呈现出凸起或下凹的微观表面特征。这些表面微结构的差异性造成了瓷砖在湿表面条件下的不同防滑性能。在干表面测试下,6 款瓷砖均表现出很好的防滑性能;但在湿表面测试下,仅有2 款瓷砖表现出较好的安全性:分别是无釉的半抛瓷砖(样品b)和有釉的未抛瓷砖(样品e)。前者(无釉的半抛瓷砖)的表面呈现出分布均匀且高度大致相同(约130μm 高)的尖状凸起物微结构(图1b 所示)。这种结构有利于提高鞋子与瓷砖之间的牵引力,因而具有更好的阻滑效果。后者(有釉的未抛瓷砖)的表面呈现出分布均匀且足够深的细孔(约60μm 高)微结构(图1e所示)。这些微孔结构充满水时就像吸盘一样,让脚底能够抓住潮湿的地板。而其它4 款瓷砖中,由于凹凸点(面)分布不均匀,或者凹凸点大小或高度未能达到最佳,均表现出更差的防滑性能。比如,研究中发现下凹的毛孔过大,会积累出过大的水域,反而会导致滑水效应使一个人容易失去平衡而滑倒(图1d 和f 所示);凸起物的高度过低、过高、或不够锋利,会降低鞋子与瓷砖表面之间的牵引力,导致滑倒现象更容易发生(图1a 和c 所示)。在另一项研究中也表明[8],对于潮湿表面而言,除了增加表面粗糙度外,地板表面上存在一定尖锐度和高度、且具有合理分布的凸起点(物)是增加摩擦指数的另外一个重要的指标。

图1 6 种不同瓷砖表面的AFM图像(文献[7])

最近几年,通过在瓷砖表面创造凸起或下凹的微表面结构得到了很快的发展,比如利用腐蚀性液体喷涂在陶瓷砖表面,侵蚀玻璃相,进而在瓷砖表面制造下凹的微/纳米孔结构,通过“吸盘效应”提高瓷砖的防滑性[9~11]。为尽量保持釉面装饰效果及瓷砖制备工艺的流程,一些研发者采用了施加含有高熔点颗粒物的釉浆层,或在瓷砖表面的遮盖层、装饰层或保护层中添加具有高熔点的颗粒物(比如氧化铝或熔块等)等方法来制造表面凸起的微结构,通过增加摩擦系数来提高防滑性[12~14],也取得了一定的效果。值得关注的是,如何去设计瓷砖表面凸起或下凹的微表面结构(比如凹凸点的大小、高度、形貌、面积占比等),并找到其与防滑性能稳定性的关联性,将会是提升瓷砖在湿表面状态下防滑性能的一个重要发展方向。

3 含金属元素的表面微结构设计在抗菌釉面陶瓷砖中的应用

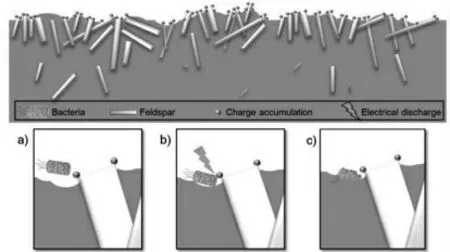

随着人们对健康意识的提升,具有抗菌功能的瓷砖在最近几年成为一个新品类,开始应用于厨房、浴室、或一些有特殊需要的场合,比如医院、养老院等等。利用金属离子或金属氧化物作为抗菌元素并结合传统瓷砖的生产工艺来制备抗菌瓷砖已有很多相关的研究报道[15~18]。其中,通过在釉料中添加抗菌元素,再结合瓷砖烧成工艺制备抗菌釉,被证明具备更长久的抗菌效果[19]。目前已公开的报道中,被引入釉料中的抗菌元素包括银、锌、铜、铈、钛及不同金属离子的组合物。其中部分抗菌陶瓷产品及技术已经实现了商业化,并取得了一定的成效(表2)。研究中发现,特定的表面粗糙度可以抑制细菌黏附在玻璃表面,从而具备抗菌特性。比如基于抑制生物膜形成的机理出发,通过设计表面微观结构来实现抗菌效果[20]。Reinosa J J[21]设计出两种不同组成和不同熔融性能的组合釉料,其配方具有不同的锌离子含量。由于熔化行为和结晶状态随着温度的变化而产生差异,组合釉促进了长石的结晶,并在富含氧化锌的釉料表面构造出由板状结晶体(约200nm)形成的凸起微表面(图2)。突出的结晶微表面形成了半导体-绝缘体界面势垒。正电荷积聚在界面势垒处,其电位值高达1.5 伏,大大超过细菌的膜击穿电势(0.5 伏),进而引发细菌死亡(比如大肠杆菌和金黄色葡萄球菌)。由于长石结晶分布于整个釉料,杀菌性能可以持续很长时间。

表2 部分商业抗菌陶瓷产品信息、抗菌机理及效果

图2.烧结过程后组合釉的方案和细菌死亡机制(文献[21])

为了更深入了解表面微结构与抗菌性能之间的关系,Songmei Wu[22]采用纳米复制技术在平面基材上制备了具有不同高度、不同间距、不同直径、不同密度、不同排列的聚合物纳米柱微表面,及研究了这些微结构对金黄色葡萄球菌的抗菌效果。结果发现,每平方微米40 个微柱,表面粗糙度为39.1nm 表面微结构,具有接近100%的最高杀菌效率;而每平方微米70 个微柱或者低于每平方微米20 个微柱,表面粗糙度为20nm 的表面微结构,其抗菌性能与空白样品(即没有做表面微结构处理的平面基板)大致相同,仅有25%左右的杀菌效率。研究证明,包含柱密度、柱高度、及柱排列均匀性等因素在内的微结构表面特征可能对细菌细胞膜的黏附模式和拉伸程度有显著影响。在适当的柱密度下,细胞膜覆盖顶盖和部分垂直柱壁,拉伸程度大,从而使细胞膜变形、拉伸和撕裂,最终导致细胞死亡。

这些研究结果给抗菌瓷砖提供了更多的技术开发思路,比如通过表面微结构特性和具有抗菌元素之间的协同作用,进而提高瓷砖表面的抗菌性能,为抗菌瓷砖产品品类的开发提供了更广阔的设计方法。

4 表面超疏水微结构设计在自(易)清洁陶瓷砖中的应用

在自然界中,超疏水表面存在于一些具有水活性特性的植物、昆虫和动物界中。天然超疏水层的主要目的是防止积水,降低对异物的附着力,将污染物包裹在液滴表面促进其滚动,有时可以阻止微生物生长[23]。在这种灵感启发下,研究者们开始尝试在基材表面构建人工疏水微结构,并设计出浸润性可控界面,实现表面超疏水、低附着力、自(易)清洁等特性。比如实现这种表面超疏水性微结构设计方法之一是通过模仿荷叶表面的超疏水微结构,在微米尺寸的凹坑上制造氧化锌纳米棒(图3a)。结果发现微米级的凹坑(1~5μm)与纳米级(~500nm)的氧化锌纳米棒组合的复合结构,实现了水滴接触角(高达134 度)和表面性质的极大改善[24]。

图3.表面超疏水微结构设计在陶瓷砖釉表面的应用

将表面疏水微结构设计应用到陶瓷釉的方法是将氧化锌掺入到釉料组成中,在烧结过程之后,硅锌矿和锌矿的结晶引起了特定表面形貌的出现,表面为致密排列的2~10μm 大小的晶体。相比未加入锌的普通釉层(Ra=2.6μm),这种疏水釉层的表面粗糙度(Ra=540μm)提高了近200 倍,水滴接触角高达128 度(普通釉层的水滴接触角不到30 度),表现出了极佳的易清洁效果(图3b)[25]。另一种表面疏水微结构设计的方法是在釉料组成成分中加入铜。铜的熔化温度(12000C)接近瓷砖的最高烧结温度(12200C),烧结过程的快速冷却步骤使釉层表面出现基于铜氧化物的纳米晶体。此外,由于形成釉料的部分熔块的玻璃化转变温度过高,表面出现对流,形成了具有细胞特征的微结构(图3c)。因此,细胞型微结构与纳米结构表面的结合产生了具有疏水性能、水滴接触角为110 度的陶瓷釉[26]。值得一提的是,上述两个在陶瓷釉料中分别引入锌和铜元素的案例,使其表面不仅表现出极佳的易清洁效果,而且还具有一定的抗菌特性。因此,这种表面疏水性与具有抗菌性能的金属元素之间的协同作用,为具有易清洁效果且长久耐用的健康陶瓷釉面提供了更多技术发展的可能性。

5 结语

表面微结构设计在先进陶瓷领域已经发展几十年了。对于传统陶瓷领域来说,还没有形成系统的研究和应用。随着国家对产品高质量发展、消费者对产品多功能化的需求,陶瓷砖在近些年的相关研究与应用也开始逐渐增多。传统瓷砖在走向更远的未来需要考虑通过提供给客户更多的附加值,不断提升产品的竞争力,致力成为建筑材料中不可取代的装饰产品品类。要实现这样的目标,采用表面微结构设计来实现功能性瓷砖细分品类的拓展和延伸,将会是未来不可或缺的重要技术手段之一。