基于BIM 技术的装配式建筑全生命周期的实践与应用

2022-04-01周湘华张国栋

周湘华,张国栋

(湖南省建筑科学研究院有限责任公司,长沙 410011)

1 引言

在以往的项目实践中,部分项目为了装配率而硬性推行装配式。项目前期设计理论依然采用传统的现浇结构,甚至加工和施工都还是沿用现浇的体系和理论,这不仅让装配式的优势没有体现出来,而且增加了各个环节的浪费以及施工和运维的困难[1]。传统现浇建筑体系的发展存在着施工人员老龄化,施工过程能源浪费等情况,因此,摆脱依赖安装工人的现状,降低能源消耗是目前迫切需要解决的问题。建立在系统论基础上的集成平台就非常必要,通过BIM 平台,贯彻以始为终的装配式设计理念,根据要完成建筑的状态以及运营的角度反推施工、加工一直到设计环节的考虑要素,把各个环节串联起来,从而实现装配式建筑全生命周期的综合管控。本文通过项目团队近几年的项目实践,总结出以下几点经验。

2 策划先行,以始为终

2.1 整体统筹——前策划+后评估

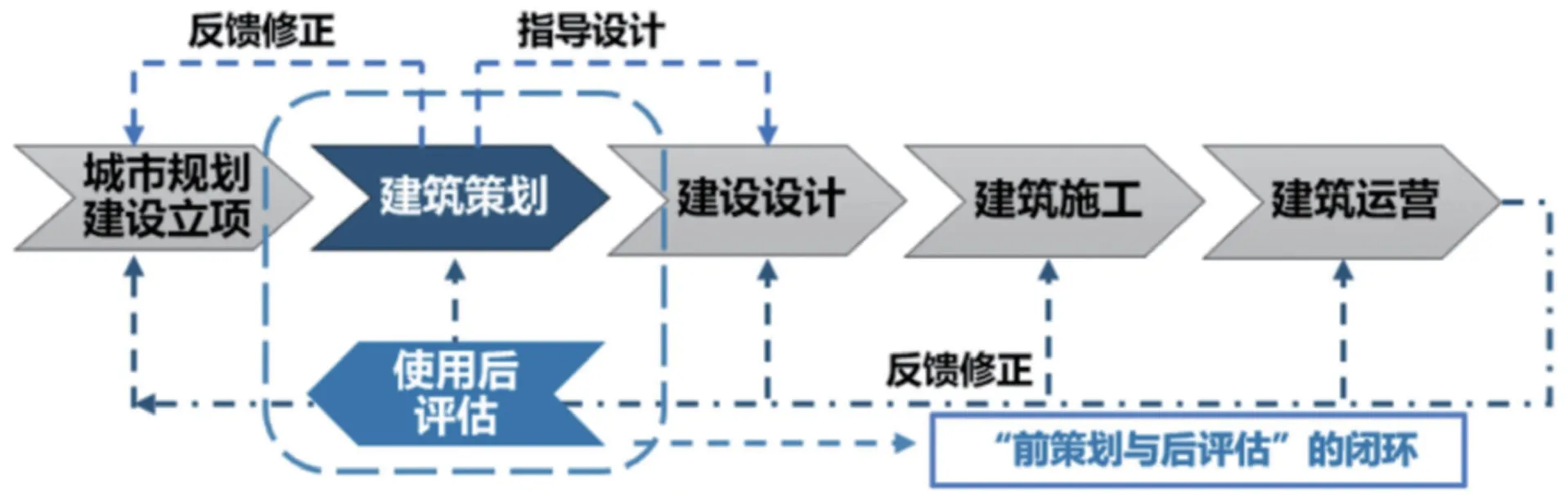

贯彻“前策划,后评估”管理理念,参建各方积极介入,加深策划和沟通;项目的每一个阶段结束后都要对当前阶段的工作成果及时进行评价和反馈。通过BIM 对项目建设全过程进行专业数据集成、数据迭代,实现项目的数据完整性、专业数据协调性、数据传递一致性。以“以终为始”的理念对过程数据进行精细化设计、精确性模拟分析。结合施工过程数据的模型更新,形成可指导项目运营的完整数据模型。“前策划,后评估”流程如图1 所示。

图1 “前策划,后评估”流程

2.2 目标一致

前策划阶段应当确定最终的目标以及实现目标的关键问题。BIM 技术的应用应当遵循以以下目标为前提,并贯彻至终:(1)缩短设计周期,提升施工质量;(2)减少专业冲突及设计变更,优化管线排布;(3)辅助项目的算量统计,严格控制项目投资预算;(4)精细化施工管理,辅助项目施工进度、成本、质量、安全控制;(5)可视化三维运维平台;(6)基于BIM 5D 平台各责任主体参与的全专业全过程协同管理。目标的确定,有利于BIM 技术在各阶段的过程实施梳理及任务分解。

2.3 科技赋能

BIM 技术的应用能够连接建筑项目生命期不同阶段的数据、过程和资源,是对工程对象的完整描述。使用BIM内部管理平台对项目科技赋能,实现“一体两层”的管理模式,BIM 信息管理平台服务于建设项目的整个生命周期,包括设计、建造、运营维护阶段。项目各参与方可以通过协同平台,实现信息顺畅交流和不断集成,同时平台可对模型进行轻量化,方便现场实时查看三维模型。

3 协同一体

BIM 技术最大的优势就是将以前分裂的阶段和专业协同成一个整体,通过可视化将不同专业、不同阶段的问题暴露出来,从而让总控或者项目管理人员迅速找到问题的解决方案。装配式建筑最大的优势体现在协同整体性,具体表现在以下几个方面。

3.1 建筑与装饰的协同

装配式建筑的装修一体化已不是新鲜事物,比如,PC 外墙的饰面反打技术,装配式钢结构的干式装修。在实际项目中也不难看出,无论是施工工期、施工质量还是施工的便捷性,干式装修相对湿法装饰施工具有非常显著的优越性。BIM 技术通过进行装配式预制构件的模拟,可以实现对装饰面的效果呈现及生产单元的模拟,降低施工误差可能的技术风险。

3.2 结构与生产构件的协同

装配式结构设计是通过预制构件实现传力的,预制构件的生产经常受制于一些外部条件,比如,模台的尺寸,养护窑尺寸以及堆场和运输条件,可以在“以终为始”的BIM 协同平台上进行预先模拟,直接展现完工效果,让可能影响后续施工的加工因素变成在BIM 模型中的一个个可变参数,随着工程不同阶段的推进,随时进行调整,避免了不必要的返工,实现了结构与预制构件的协同。

3.3 预制构件与管线的协同

预制构件特别是PC 构件,因为其不具备后期的可调整性,预埋管线布置必须保证一次到位。后期如果功能性或者管线冲突引起的调整,将会导致预制构件的报废,导致经济损失以及工期延误。预制构件在设计时,可以采取设备管线的正向设计,提前将管线定位提取到预制构件的BIM 模型中,方便在结构拆分和深化时能够提供精准的构件加工图,满足施工和加工的要求。

3.4 数据与运营的协同

装配式建筑在竣工完成时,可以形成完整的BIM 数据库,为机电设备和围护配件替换提供了数据支撑。相对于传统的现浇结构受施工现场的误差影响较大,装配式建筑的预制构件BIM 数据库是非常精准的,对于后期建筑的调整,无论是增加设备开孔还是更换建筑配件都可以提供精准的模型数据。同时,坚持“以终为始”的理念,可以在装配式建筑中不断地完善工程数据库,从而实现预制构件族库的积累。通过迭代往复,实现装配式建筑全生命周期的正回馈[2]。

4 装配式全生命周期项目实践

随着BIM 技术在装配式理论上的不断成熟,需要更多地在具体项目上落地实践。本文以湖南创意总部大厦为例,分享装配式BIM 项目的实践应用。

湖南创意设计总部大厦项目占地面积20 075 m2,总建筑面积102 934 m2,主体建筑由主楼和裙楼组成,其中,A 栋为PC(预制混凝土)框架结构(装配率77.5%),远超长沙市规定装配式达标装配率50%,本单体由预制构件为柱、楼板、梁、沉箱、楼梯及剪力墙现浇组成。相对传统现浇结构,施工进度快,周期缩短,总体造价与传统现浇基本持平。

B 栋为装配式钢框架+混凝土核心筒结构(装配率76%),由预制钢柱、钢梁、钢筋桁架楼承板、现浇核心筒剪力墙、预制混凝土梯段组成。钢结构与混凝土结合,各取优势,混凝土核心筒增加建筑整体刚度,降低了整栋建筑的总用钢量,施工速度较快,因为钢结构与混凝土交织,导致施工设备租赁周期略有增加。

C 栋为装配式钢结构(装配率84%),由预制钢柱、钢梁、钢筋桁架楼承板、预制钢梯段组成,具备钢结构节点拼接方便,工期短,抗震性能好,空间布置灵活便于机电管线布置,建筑总质量小等优点,相对前2 栋降低了主体结构和基础的工程成本。

4.1 基于BIM 的标准化设计

通过在BIM 模型中设置合理的装配率测算,根据软件数据反馈,结构师选择合理的预制率,并将这个结果反馈给建筑师,“以终为始”推算合理的标准房型,从而实现少构件多组合的设计初衷,从源头上做装配式项目,避免为了装配式而装配式。为了方便不同阶段不同专业能够从本项目平台获取正确及时的数据支撑,项目团队参考国标并结合本项目的特点,建立了自己的编码体系,编码体系秉承了唯一性、合理性、简明性的原则,从而实现了在BIM 可视化平台以及数据库后台的有效沟通。

4.2 设计后期的精细模拟

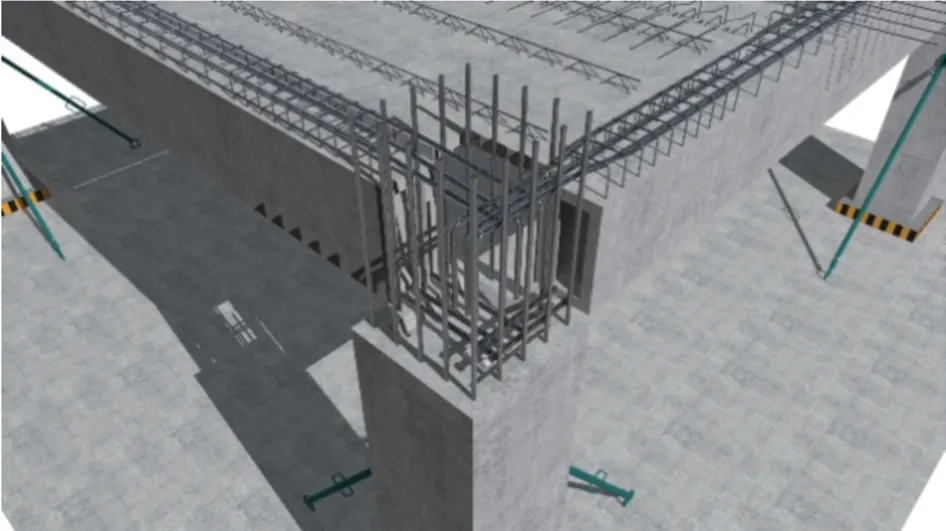

通过BIM 技术,对项目的钢筋进行了精准建模。在设计阶段就开始处理可能的钢筋碰撞,从而避免了在现场施工时钢筋密集区的干涉问题。利用BIM 平台钢筋精细模型检查碰撞如图2 所示。

图2 利用BIM 平台钢筋精细模型检查碰撞

同时,对预制构件与设备管线也进行了管线综合设计,避免预制件与设备构件的冲突,优化结构空间及不同专业间的管线碰撞,将上述优化内容汇总形成“BIM 多专业综合分析报告”。通过运用BIM 综合分析报告加三维模型,上传至该项目的协同平台,便于不同专业的人随时调取查阅。

4.3 建筑虚拟建造

在设计提供的BIM 模型的基础上,使用4D 软件进行施工计划仿真模拟,可以实现工程项目的虚拟建造,工程人员可以轻松地找出施工过程中施工空间、工程设施可能存在的冲突和不足,并对预制构件与施工组织和流程性进行分析,完成施工计划的优化设计,保证现场的施工顺利,减少安装建造阶段的误工返工。模拟施工动画是一种直观的技术交底模式。

5 面向施工及运维的构件级数据管控

装配式的设计向运维数据流转管控,基于BIM 的装配式,是一个从设计源头完成的数据库,是在建筑设计中进行“以终为始”的全流程,全周期的通盘考虑,结合运维使用、构件运输和吊装乃至构件堆放等诸多因素的一个设计BIM 数据库。数据库早期就是完整的,并向下在不同阶段不断迭代更新。

6 装配式应用总结

通过分析BIM 在装配式理论及项目中的实践发现,BIM 技术在装配式建筑中具有广泛的应用空间,特别是装配式项目也迫切需要BIM 作为一个全生命周期的数据平台,提供准确的精细模型、可视化检查等数据支撑。装配式BIM 应用需要一个强大的组织机构,从前期的建筑设计到最后竣工运维,必须要一个能够横向覆盖全部专业和部门,纵向贯穿整个项目流程的BIM 协调控制部门,才能保证数据的流通和增量传输。

虽然BIM 与装配式高度契合,在装配式建筑全生命周期中发挥了不可替代的作用,但是在项目实践中仍然存在一些问题和不足,比如,装配式数据传递会造成庞大的数据库,相对现浇建筑BIM 模型,软件计算能力尚显不足;拆分设计过程中,设计师因为工地和加工经验不足带来的建模工作反复等。相信目前的这些不足会随着软件的迭代更新、技术人员培训工作的推进而相应完善,BIM 技术也将为装配式建筑的蓬勃发展增砖添瓦。