翻译视角下中医药非遗国际传播策略研究

2022-04-01刘文婷湛嘉欣罗瑞琪毛和荣

刘文婷,湛嘉欣,罗瑞琪,毛和荣

(湖北中医药大学 外国语学院,湖北 武汉 430065)

2011年5月,由中国中医科学院图书馆申报的《本草纲目》成功被《世界记忆名录》收录。世界记忆是以文献形式记载下来的世界各族人民的集体记忆,是世界文化遗产的重要组成部分。《世界记忆名录》亦称《世界记忆遗产名录》,是指符合世界意义、经联合国教科文组织世界记忆工程国际咨询委员会确认而纳入的文献遗产项目。该项目关注的是档案文献遗产,是世界文化遗产保护项目的延伸[1]。联合国教科文组织编制并管理的“人类非物质文化遗产代表作名录”及其前身“人类口头与非物质文化遗产名录”是国际保护非物质文化遗产的重要措施,是对于人类最珍贵的非物质文化遗产的认定,申遗办在成立之后,即致力于将中医项目申报列入该名录[2]。

1 中医药非物质文化遗产传播背景及现状

1.1 中医药非物质文化遗产传播背景

2021年5月国家文化和旅游部印发《“十四五”非物质文化遗产保护规划》,文件提出在“十四五”时期,要进一步加强非遗系统性保护,健全非遗保护传承体系,提高非遗保护传承水平,加大非遗传播普及力度,并提出要加强非遗项目保护,加大非遗传播普及力度等[3]。2021年6月,《中医药文化传播行动实施方案(2021-2025年)》发布,明确了中医药传播的四大重点任务,即深入挖掘中医药文化精髓、推动中医药融入生产生活、推动中医药文化贯穿国民教育始终以及推进中医药文化传播机制建设;到2025年,中医药对中华文化传承发展的贡献度明显提高,作为中华文明瑰宝和钥匙的代表意义和传导功能不断彰显,成为引导群众增强民族自信与文化自信的重要支撑[4]。

中医药学是极具中华民族思维特征和文化特色的原创医学,是中国古代科学的瑰宝,也是打开中华文明宝库的钥匙,为中华民族繁衍生息作出了巨大贡献,对世界文明进步产生了积极影响。党和政府一直以来高度重视中医药工作,特别是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央将中医药工作摆在更加突出的位置,中医药在传承创新方面取得了显著成绩,中医药文化迎来了史上最好的发展机遇期。中医药作为我国最具代表性的国粹之一,一直以来深受各国民众的喜爱,申遗进一步推动了中医药文化的国际传播。

1.2 中医药非物质文化遗产传播现状

2005年11月,国家中医药管理局向文化部报送了《中医药申报国家级非物质文化遗产保护草案》,正式申请国家级中医药非物质文化遗产[5]。近十几年来,传统医药非物质文化遗产保护和传播工作从无到有,正在全国迅速推广开来,并逐渐产生了世界影响力。

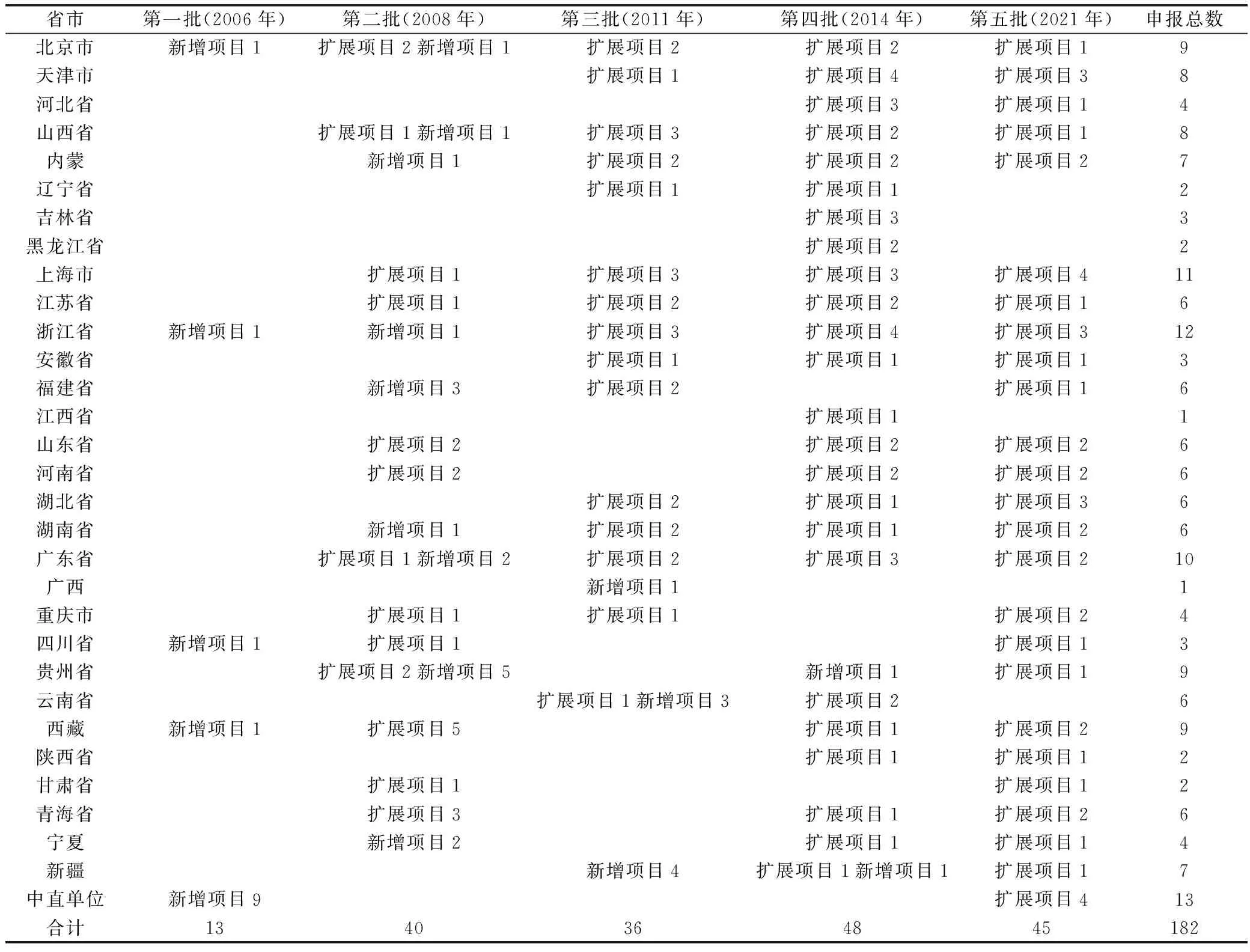

全国各省市都在积极申请中医药非物质文化遗产项目。到目前为止,已有31个省市和单位申请了国家级中医药非物质文化遗产项目,总数达182项(表1)。此182项国家级非遗项目都已具有一定的传播和民众基础,极具冲击世界级非物质文化遗产项目的潜力,也具有推动中医药文化国际传播的潜力。

表1 全国国家级中医药非物质文化遗产一览

以湖北省为例,湖北省已成功申请国家级非遗中医药文化的有“炎帝神农传说”“李时珍传说”“中医传统制剂方法”(夏氏炼丹术及其祖传秘方、马应龙眼药制作技艺、叶开泰传统制剂方法)、“炎帝祭典”(随州神农祭典)、“中医诊疗法”(镇氏风湿病马钱子疗法)、“中药炮制技艺”(汉派彭银亭中药炮制技艺)、针灸(蕲春艾灸疗法)。其中有些项目已经广为人知,比如蕲春艾灸疗法和炎帝神农传说。蕲春艾灸疗法不仅在蕲春本地家喻户晓,该项目传承人韩善明经常活跃于国内各大交流舞台,并已随湖北省代表团出访10余个国家,大大提升了这一项目的国际影响力,该项目极具升级为世界级非物质文化遗产的潜力。相比之下,有些项目则至今鲜为人知,比如镇氏风湿马钱子疗法等主要在当地传播,国内影响力尚比较有限,亟待进一步发掘整理和弘扬传播。

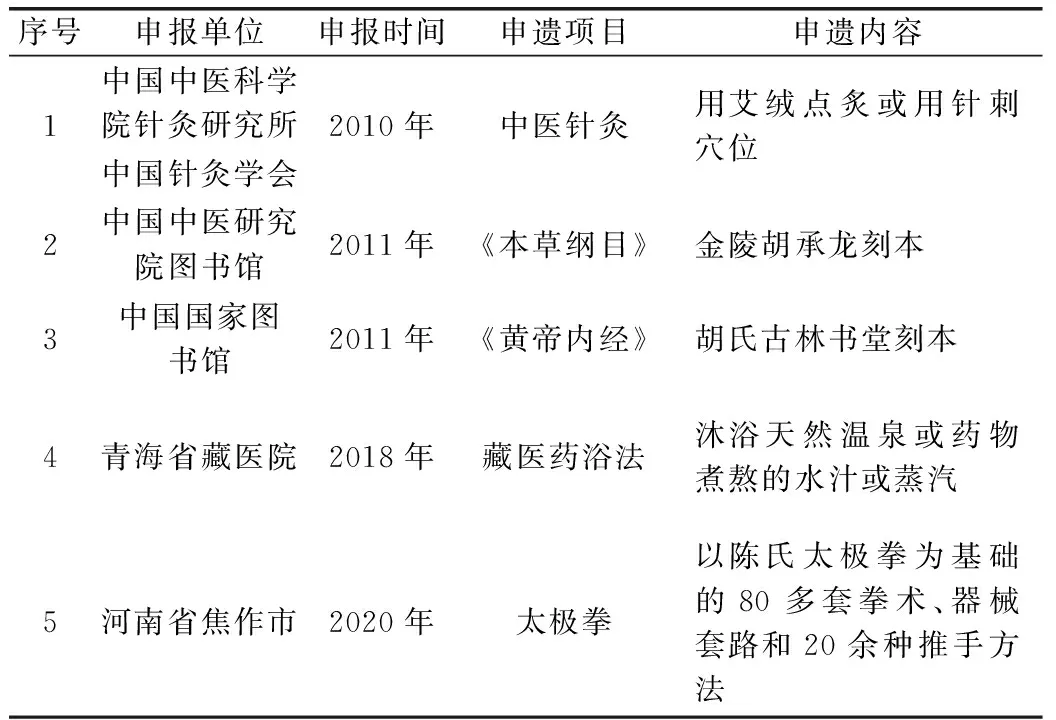

不仅如此,目前中国已成功申请了《本草纲目》《黄帝内经》、针灸、藏医药浴、太极拳共五项世界级中医药相关内容的非物质文化遗产(表2),这些对推动中医药文化的对外交流与国际传播正产生着越来越显著的作用。

表2 中医药世界级非物质文化遗产一览

申遗对中医的保护和传承有着至关重要的作用,成功申遗也反映出这些中医药文化璀璨的部分在国际上接受度较高,传播效果显著。然而,当前中医药文化国际传播仍然面临着许多困难和挑战。首先,各国民众对西医的医学伦理和价值理念形成了根深蒂固的认知,导致很多人先入为主排斥中医。同时,受中外语言文化差异和长期以来西方文化中心主义及文化霸权主义的影响,很多国外民众对中医药普遍缺乏科学的认识,甚至用现代科学的标准来衡量中医,对中医药文化所蕴含的哲学理念、价值观念、伦理道德以及思维逻辑等更是缺乏认同感[6]。其次,中医药文化传播方式单一,传播机制尚不健全。我国目前主要还是以中医孔子学院、学术交流及中医药服务贸易为主的方式传播中医药,传播方式相对单一,受众相对固化。且较少将其与受大众欢迎的微信、微博、抖音、Facebook、Twitter、Instagram等新媒体结合起来,传播方式不够新颖,辐射面较窄。第三,高素质的传播人才短缺。目前,我国高端中医药人才、中医药翻译人才、中医药传播人才尚且不足,中医药国际传播所需之交叉型复合型人才更加紧缺,这与中医药国际传播快速发展的现实极不相称。

2 《本草纲目》成功申遗的启示

2.1 《本草纲目》的世界影响和当代意义

《本草纲目》的成功申遗是中医药文化为世界医学乃至世界文化留下的浓墨重彩的一笔。张伯礼院士曾提到:中医药走向世界是时代需求,不是我们强行向海外推广中医药,而是世界范围内对中医药的迫切需求[7]。几千年来,中医药一直是中国人民养生、保健和治未病的主要手段。在抗击新冠肺炎疫情的伟大战斗中,中医药防治已经成为中国成功经验的一大亮点。2020年6月2日,习近平总书记在主持召开专家学者座谈会上强调“中西医结合、中西药并用,是这次疫情防控的一大特点,也是中医药传承精华、守正创新的生动实践”。随着世界医学模式和人类健康观念的转变,现代医药学的不良反应和局限性正引起越来越多的议论,以中医药为杰出代表的传统医学越来越凸显出其独特优势[8]。以申遗为平台的中医药文化对外交流与国际传播,不仅为广大海外民众提供了更加多样的健康选择,而且可以加深他们对中医药文化的了解,提高对中医药治病防病的科学认知,助推人类卫生健康共同体建设。

《本草纲目》的国际传播在当前仍具有重要意义。李时珍科学精神一直在启迪和鞭策后人。《本草纲目》被西方世界誉为“东方医药巨典”,是中华传统文化的瑰宝。通览《本草纲目》全书,其中所体现出来的“格物明理、考古证今、博采众长、锐意创新、济世寿民”思想共同构成了伟大的李时珍精神[9]。《本草纲目》辨疑正误多达70余处,是历代医家考古证今辨疑精神的传承。《本草纲目》采用“纲目分类法”,开拓了古代本草学的崭新体系,增补药物374种。另外,《本草纲目》收集了大量的民间单方验方和诊疗经验。《本草纲目》所折射出的李时珍精神具有重要的当代意义。《本草纲目》成功申遗无疑是世界对中国医学、中国文化的认同,更是对社会上要求“废除中医”“取消中医”等言论的有力批驳和回击。某种意义上,《本草纲目》的成功申遗本身就是对传统中医药文化的保护、继承和传播。

2.2 翻译助推中医药文化国际传播

在中医国际化的进程中,如何将中国传统医学的精髓准确地翻译给外国受众,让国外民众能够更加深入地理解并进而接受中医药,从而实现更广泛有效的传播是一项值得深入研究的课题。

《本草纲目》蕴藏的中国医药学价值和中国传统文化价值博大精深。一直以来,《本草纲目》流传着众多译本,成为我国有史以来被译成外文版次最多的医学著作之一[10]。自1606年《本草纲目》传入日本以来,不少医药学家竞相抄录和传播。因其首次对药用植物进行了科学分类,后引起了欧美学术界尤其是来华传教士的广泛关注。1650年,波兰天主教传教士卜弥格在中国将《本草纲目》中的几十种植物药译成拉丁文,并编成《中国植物志》在维也纳印行。2003 年,共 6 卷 600 万言的罗希文译本《本草纲目》(全译本)出版刊行,成为我国学者英译中医典籍的一个里程碑。该译本多选用常见医学词汇,使用意译的翻译方式,还有大量对中国医药文化的注解,语言隽永,流畅易懂。为此,国内外学者盛赞罗希文的翻译工作架起了东西方读者和学界之间的桥梁,使西方读者特别是初学者不再视中医古籍书为“天书”而艰涩难懂,有力地推动了中医典籍在海外的传播,加深了中西方文化交流[11]。总之,《本草纲目》广为流传的各种译介本提升了其在世界各地的认可度和接受度,这是其成功申遗的一个重要基础。

在中医药文化对外传播和中医药文化申遗的过程中,不少翻译仍有较大的改善空间,这对今后申遗工作是一种警示。以《本草纲目》申遗文件为例[12],该文本中将李约瑟(Joseph Needham)的著作《中国科学技术史》翻译为HistoryofScienceandCivilizationinChina, 这是译者的一种想当然。其实,原著书名本为ScienceandCivilizationinChina。在申遗过程中,这样的翻译可能会遭致外国专家的质疑。再如,该文本将《作为丹家中毒的解毒剂的菠菜》译为Spinach,anAntidoteforDan-poisoning。显而易见,此处望文生义将丹毒误译成dan-poison。丹毒一般应译为erysipelas。不仅如此,文件中还将中药学简译为pharmacology,而后者原指药理学,与中药学有很大的出入。

翻译的本质是将两种不同的语言符号进行转换,从而实现信息的跨文化交流和传播。作为肩负着文化传播的中医翻译工作者,不仅要在翻译中准确无误地传递源语信息,更要有意识地将传统医学和文化的文学气息、人文精神和哲学认知译介出去[13]。由于中医药文化语言简洁凝练,不少概念术语确实晦涩难懂,这给中医药英译工作带来了很大挑战。未来,为了使更多优秀的中医药项目成功申遗,相关的翻译工作亟待改善提高。

3 中医药非物质文化遗产的对外传播策略

3.1 构建中医药文化现代话语体系

要让外国民众理解中西方文化背景的差异及中医药文化自身的特色,就要在传播过程中坚持中医药文化的主体意识,从中国文化角度来系统阐释中医药独特的理论体系,使他们真正感受到并深入理解中医药文化,从而提高他们的认同感[14]。鉴于此,如何深入挖掘中医药文化内涵,使用现代话语阐释中医药文化显得尤为重要。近年来,学术界对于中医药文化的内涵、中医学与传统文化、中医哲学及其方法论、中医学术流派、中医药非遗保护和中医药发展战略等问题进行了比较系统的研究,取得了丰硕的研究成果。但总的来说,中医药文化研究不够深入,缺乏整体性;对于中医药文化的现实研究不多,其研究视野还主要局限于古代中医药文化等[15]。随着时代发展,中医养生理念也得到了现代医学的认可,因此在国际传播过程中,除了挖掘中医文化价值外,还需深入挖掘中医养生理念、治未病等特色内容,并使用“现代话”“普通话”“国际话”来诠释相关内容。只有这样,中医药文化才能走进海内外更多“寻常百姓家”。

3.2 打造中医药文化现代传播平台

任何形式的宣传都要依托一定的平台,多元化传播平台是中医药文化走出国门走向世界的重要保障。当下,为了让海外民众更深刻、全面地了解中医药、使用中医药,加快中医药文化传播,就必须坚持多平台全方位传播。目前,中医药文化的国际传播主要是以政府为主导的单向传播机制,尽管这样可以确保专业性、权威性,但是却忽略了民众对中医药信息的接收程度和理解程度[16]。在信息大爆炸和传播媒介日新月异的今天,中医药文化的国际传播多管齐下,打造立体化的现代传播平台体系。一方面,可大力推广海外孔子学院建设,加强国内中医药高校与海外各国高校交流,在普及中医药文化的同时,探索新的合作办学模式,加强中医药人才的国际交流。另一方面,除了在报纸、杂志、电视等传统媒体上宣传,还要充分利用新媒体资源和传播平台,提高中医药文化的可及性和趣味性,让普通民众便于接触到中医药文化,乐于学习中医药文化。以微信和抖音为代表的新媒体平台有着高效便捷、辐射面广、传播力强等优点,可以将其作为推动中医药文化在国外普通民众间深入传播的主要渠道之一。强大的传播和辐射能力是中医药文化软实力化的重要保障。我们应充分利用微博、微信、Facebook、Twitter、Instagram 等原创、即时、快捷、互动的互联网宣传推广平台,传播中医药文化科普作品、有广泛社会影响力的中医药文化科普名家大师视频、医药经典书籍等,使中医药文化更容易被海外大众接受和认可,加速中医药文化软实力化[17]。

3.3 完善中医药法律法规体系

首先,在国内不断完善相应的中医药监管机制。国家应根据中医发展的实际需求,加快出台《中医药法》相关配套法律法规的出台,制定并细化中医药行业国际化标准,要在中医药专利、著作权、商标、商业秘密保护等方面加强立法,尽快完善中医药法制体系建设,优化中医药发展内外环境,从法律保障和行业发展角度保证中医药文化传播顺利进行[16]。其次,在传播过程中,成立相应的监管部门,严格把控中医药文化内容的输出与传播,规避传播错误的中医药文化知识,误导广大患者和社会大众。最后,随着中医药文化走出去,在完善国内相关法律法规体系的同时,推进中医药海外立法也刻不容缓。我国作为中医药文化的发源地,有责任和义务为海外国家建设最符合中医药发展规律的长远规划和法律法规提供必要的智力支持。

3.4 加强复合型中医药翻译人才队伍建设

随着全球化的进一步发展,中医药翻译对中医药国际化将起着越来越重要的作用。在中医药申遗过程中,避免不了要对中医药相关技能、医术或文化等进行系统的阐述和专业的推介,这些必然会涉及相关专业知识尤其是蕴含着深邃中国哲学智慧的中医药术语的翻译和转化。这就要求我们必须建设一支既熟悉中医药专业知识又精通各国语言的复合型外语人才。然而现实中,这样的复合型外语人才仍然十分匮乏,这与目前国内相关人才培养模式的不甚健全不无关系[18]。从《本草纲目》申遗文件来看,中医药翻译人才不仅要求具备深厚的专业知识,还需具备扎实的文献检索能力和精益求精的工匠精神。另外,作为推动中医药文化国际传播的中坚力量,中医药翻译人才还应掌握一定的传播学理论知识和实践技巧,且对各国法律、国际规则、市场营销、新媒体运用等都非常熟悉。总之,高度复合型的中医药外语人才的培养迫在眉睫。

4 结语

诚如国家《“十四五”非物质文化遗产保护规划》所言,保护好、传承好、弘扬好非遗项目,对于延续历史文脉、坚定文化自信、推动文明交流互鉴、提升我国文化软实力都有着极为重要的意义。在全球新冠疫情仍然肆虐,特效药仍然匮乏的当下,非常有必要进一步深挖中医药所蕴藏的中华优秀传统文化基因,并通过现代语言和传播方式向世界阐释和推广有着浓郁地域或家族特色的中医药非遗项目,使之更好地服务于全球抗疫事业和人类健康。