农村居民对农村合作金融的需求分析

——以天津市蓟州区为样本

2022-03-30王学信

谢 丹,王 妍,王学信

(1.天津职业技术师范大学经济与管理学院,天津 300222;2.中国银行天津分行,天津 300204)

合作金融是以国际通行的合作社原则为标准,以金融资产形式参与合作,并在规定范围内专门从事金融活动的经济组织形式。自20世纪50年代我国在全国各地建立农村信用社以来,合作金融在农村发展、农民增收、农业增效中发挥了重要的金融支持作用。2003年,我国启动的农村金融改革使大部分农村信用社改制为农村商业银行,其发展方向逐渐偏离了合作金融的轨道。原农村信用社的部分功能由新兴的农村金融机构,如村镇银行、小额贷款公司、农村资金互助社等所替代。目前,我国农村居民还存在哪些合作金融需求,影响这些需求的因素有哪些,这些需求是否得到了有效满足。针对这些问题,一些学者进行了深入思考。王学信[1]通过对焦作市农户金融需求状况的抽样调查,发现农户满足其金融需求的方式主要是非正规金融,不同收入来源结构的农户在金融需求方面存在差异。于洋[2]在对辽宁省盘锦市442个农户和小微企业实地访谈和问卷调查的基础上,通过构建离散数据Logistic模型,分析了农户参与新型合作金融的意愿及其主要影响因素,认为应建立一种新的模式,为政府制定金融政策和支农战略提供支持。吴雨等[3]运用中国家庭金融调查2013年的家庭微观数据,从信贷需求结构和信贷渠道偏好的角度对中国农村居民的信贷行为进行了分析,认为金融知识水平和受教育水平的提高有利于促进农村居民获得正规信贷,降低非正规信贷偏好。张照新[4]研究了中国农村居民对农村合作金融的需求状况,认为农村合作金融组织的形式和类型应满足农村居民的需要。刘营军等[5]基于江苏省522个农村居民家庭的调查数据,运用Logit模型实证检验了金融知识对农村居民金融行为的影响,认为金融知识会显著影响农村居民的银行账户持有行为、借贷行为、保险行为以及对互联网金融产品的使用。Yang等[6]通过对辽宁省农村116户养殖户和小型微型农业企业的抽样调查,运用离散Logit模型进一步分析,研究结果显示,大多数被考虑的因素在统计上显示农村居民有参与农村合作金融组织的意愿,并对农村合作金融有一定的需求。韩尚宜等[7]通过对江苏省、安徽省、贵州省等地1 068个农户和新型农业经营主体的现场走访和问卷调查,认为收入水平是影响农户金融需求的重要因素,不同收入水平的农户在金融需求方面存在明显差异。韦明升[8]考察了近年来乡村振兴过程中农村金融需求的异质性变化特征,认为金融需求主体正在由传统农户向新型经营主体转变,需求结构正在由生产性需求向社会再生产性需求升级,需求呈大额化和长期化,需求产品由单一化向多元化转变。何佳俊等[9]采用四川省社会科学院与宜信普惠的调研数据,运用二元Logistic模型,对四川省共计736个传统型农户、过渡型农户、新型农业经营主体的金融需求的影响因素进行了实证分析,结论认为年龄、借贷经历、经营规模、是否有购买农机的打算,对3类农户金融需求的影响存在差异。

上述相关文献探讨了我国农村居民或农户作为农村基本生产单元的金融需求及其影响因素,以及参与农村合作金融的意愿等问题,但研究视角未触及农村居民在互助合作基础上形成的农村合作金融需求的全貌,也未讨论农村居民对农村合作金融需求的影响因素。本文将研究视域定位于农村居民的农村合作金融需求,既不同于相关研究中的农村金融需求,也不同于农户金融需求。文章采用问卷调查方法,通过对天津市蓟州区农村居民对农村合作金融需求的调查,进一步验证农村居民对农村合作金融需求的影响因素,并结合目前我国农村金融供给的现状,提出相应的政策建议。

1 农村居民对农村合作金融需求的调查分析

1.1 问卷调查的目的及问卷设计的主要内容

在我国农村信用合作组织商业化改革日益深化的当下,本文旨在通过问卷调查,更加全面地了解农村居民对农村合作金融的需求现状,为满足农村地区业已存在的合作金融需求提供理论支撑。围绕农村居民对农村合作金融需求这一核心问题,问卷设计共分4个维度,26个问题。第1个维度从个人及家庭基本信息情况入手,了解调查对象的基本信息;第2个维度为农村居民的借贷情况,分别从是否有借贷以及借贷的来源等角度设计问题,研究农村居民对农村合作金融的需求情况;第3个维度通过设计与亲朋的联系情况、是否愿意加入农村合作金融组织等问题,了解影响农村居民对农村合作金融需求的因素;第4个维度透过借贷需求的满足情况等问题,分析农村居民对农村合作金融需求的满足状况。

1.2 问卷调查的实施

本研究采取抽样调查方法进行研究。在具体调查过程中,采取线下和线上相结合的方式,随机选取天津市蓟州区的东三百户村、柳河套村、九百户村、莲花岭村、后潵水头村作为调查样本村。为确保问卷发放到位,获取真实数据,线下通过发放小礼品的方式获得有效问卷;线上通过问卷星进行数据收集,运用SPSS软件对线下和线上数据进行统计分析。经统计,共发放问卷305份,收回有效问卷286份,有效问卷收回率为93.77%。

1.3 调查样本基本情况的统计

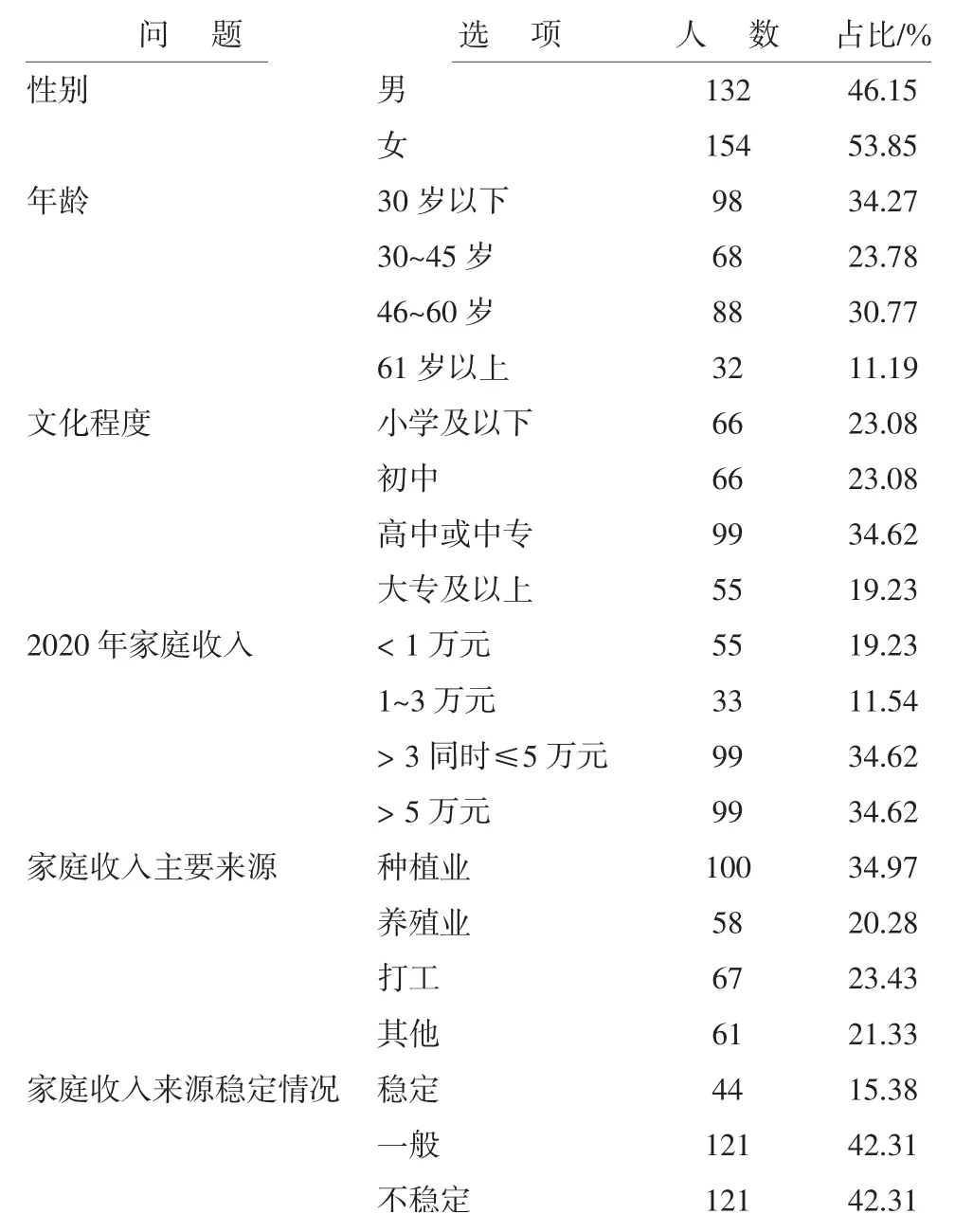

有关受访者的基本情况共包括6个问题,分别为:性别、年龄、文化程度、2020年家庭收入、家庭主要收入来源和家庭收入来源稳定情况。这6个问题不仅可以了解受访者的基本情况,还能反映他们之间的相互关系,如农村居民的年龄、受教育程度是否影响家庭的收入等。

受访者基本情况统计表如表1所示。由表1可知,性别方面,在286位受访者中,女性154人,占比53.85%,比男性多7.70%。年龄方面,30~60岁的受访者为156人,占比54.55%,30岁及以下和60岁以上占比合计不足1/2。受教育程度方面,50%以上受访者学历为高中以上,初中以下学历的受访者只有132人,占比为46.16%。在2020年家庭收入方面,69.14%的受访者家庭年收入在3万元以上,1万元~3万元和3万元以下的受访者占比分别为11.54%和19.23%。在家庭收入主要来源方面,以种植业和养殖业为主的受访者合计占比55.25%,以打工和其他工作为主的占比分别只有23.43%和21.33%。在家庭收入来源是否稳定方面,收入来源稳定的受访者占比仅为15.38%;一般稳定和不稳定的占比相当,均为42.31%。

表1 受访者基本情况统计表

综合来看,家庭年收入在3万元以上的农村居民数量最多,且大部分农村居民的收入来源主要是种植业。农村居民的收入来源一般稳定和不稳定的人数占比较大,这也在一定程度上影响了农村居民对农村合作金融的需求。

1.4 调查数据的描述性统计

1.4.1 受访者的资金需求情况

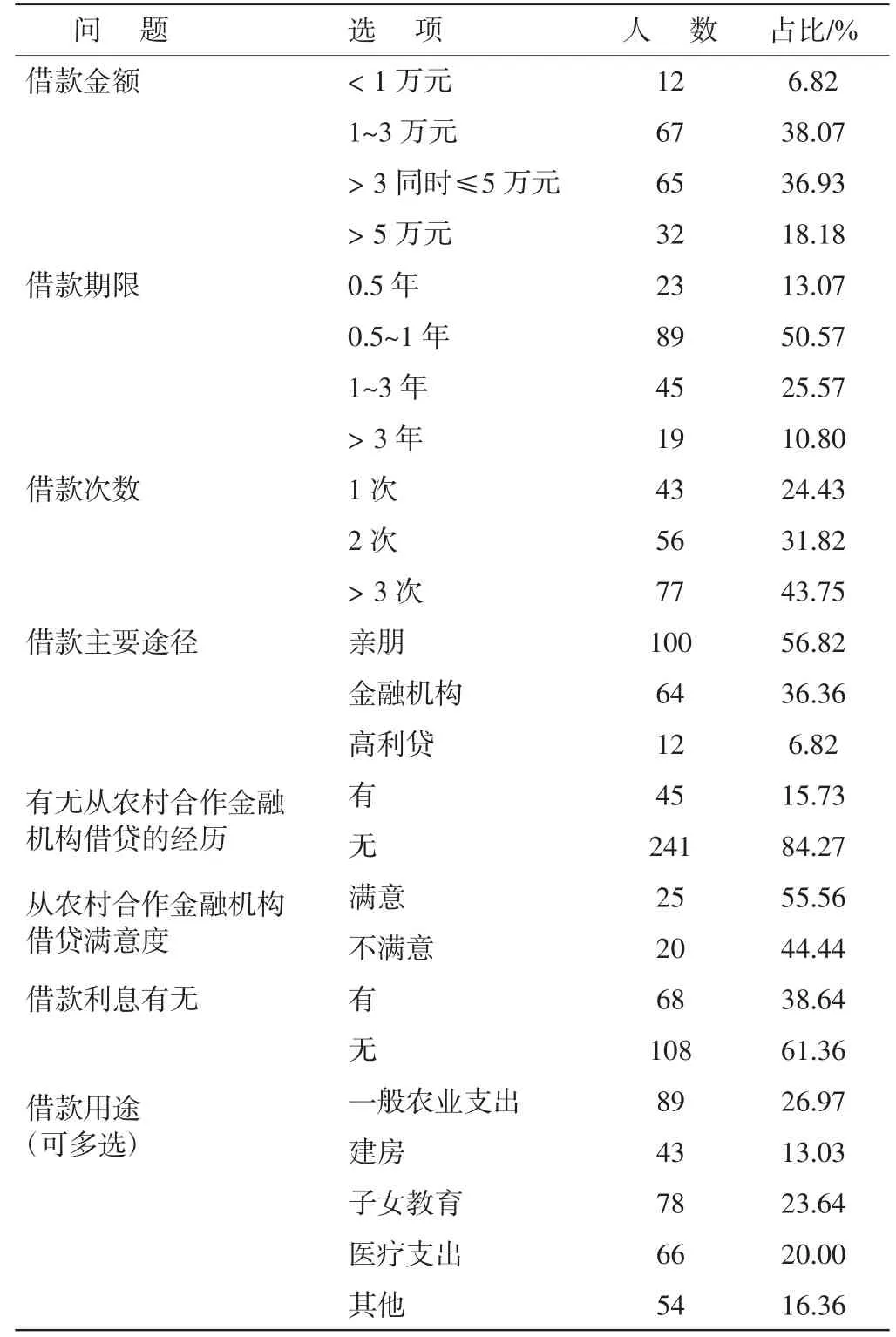

受访者2011—2020年的资金需求情况如表2所示。从问卷调查结果来看,以往借款金额为1万~3万元和3万~5万元的受访者合计占比75%;借款期限为0.5~3年的受访者占比76.14%;借款次数为2次、3次及以上的受访者合计占比75.57%;选择向亲朋借款和向金融机构借款这2种借款途径的受访者占比合计达93.18%;在借款利息方面,选择无利息的受访者占比61.36%;一般农业支出、子女教育、医疗支出是受访者借款的主要用途,三者合计占比为70.61%。

表2 受访者2011—2020年的资金需求情况

总体上看,受访者以小额、短期、多次借款为主;多数借款来自亲朋之间,非正规金融仍然占据农村借贷市场的大部分份额;六成以上的受访者选择无息借款,折射出农村居民厌恶风险的态度和与收入水平较低背景下农村居民较低的风险承受能力。同时,一般农业支出在各项借款用途中占比较高,符合受访者以种植业和养殖业为主的收入来源结构特征。另外,调查中发现,在农村合作金融机构有过借款的45人中,对农村合作金融机构满意的仅有25人。受访者不满意的主要原因在于向农村合作金融机构提供借款担保较为困难,贷款审批手续较为繁琐。

1.4.2 受访者的社会资本情况

农村居民所拥有的社会资本能够促进农村居民间的互助合作关系,也能够促进农村合作金融的发展。在此次问卷调查中,有关社会资本的问题共有3个,分别为“是否有亲戚在政府机关”“是否跟亲朋经常联系”和“是否跟乡亲们经常互助”。就第1个问题,选择“没有亲戚在政府机关工作”的受访者220人,占比76.92%。针对第2个问题,选择“经常跟亲朋联系”的受访者242人,占比84.62%。至于第3个问题,选择“经常跟乡亲们互助”的受访者221人,占比77.27%。总体来看,大多数农村居民与亲朋之间、乡亲之间的互动和联系比较紧密,这为农村合作金融发展提供了较好的基础。

1.4.3 受访者对农村合作金融的了解情况

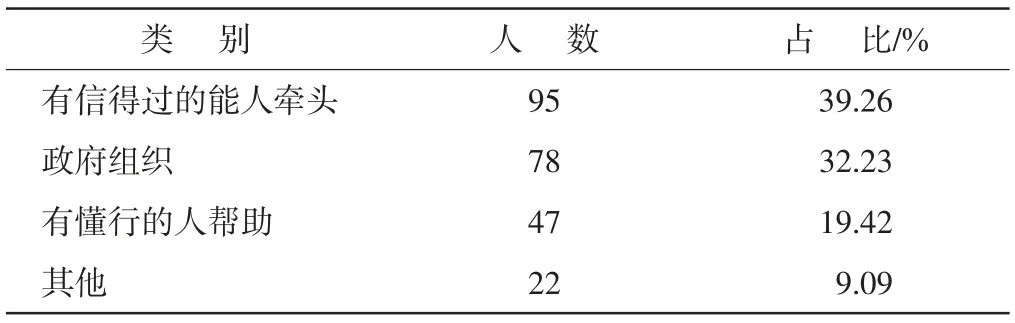

希望成立农村合作金融组织的条件如表3所示。

表3 希望成立农村合作金融组织的条件

农村居民对农村合作金融的了解程度,直接关乎农村合作金融的社会基础和发展状况。就问卷调查情况看,选择“很了解”的仅有77人,占比26.92%,可见大多数受访者对农村合作金融并不了解。在调查过程中,通过向受访者解释和介绍农村合作金融的含义、组织形式和业务运作模式,受访者中有242人表示愿意加入农村合作金融组织。原因主要是“比亲朋私下借贷好”,能避免很多金融纠纷。在那些希望加入农村合作金融组织的受访者中,39.26%的人希望“有信得过的能人牵头”;32.23%的人希望由“政府组织”。这一方面反映出部分农村居民在农村合作金融组织的成立和运作上对政府信用的依赖,希望借用政府信用为合作金融兜底;另一方面也表现出农村居民对能人(经营管理经验丰富的金融专业人才)的信任和渴求。

1.4.4 受访者对农村合作金融的风险承担能力

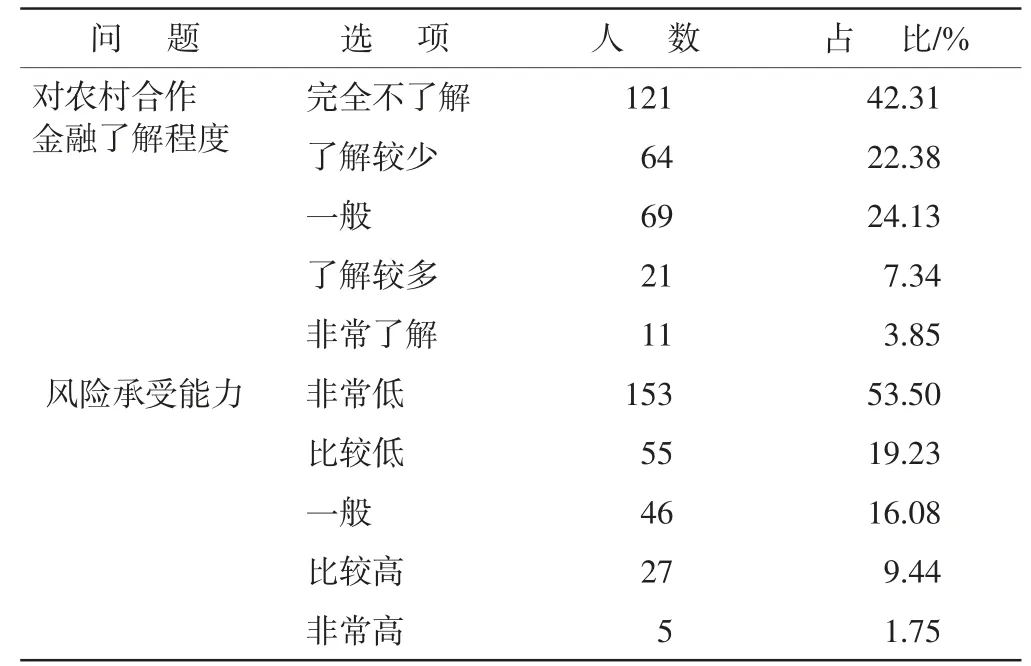

受访者对农村合作金融风险承担能力分析如表4所示。

表4 受访者对农村合作金融风险承担能力分析

农村居民对农村合作金融的风险承担能力大小,制约着农村合作金融的发展空间。问卷调查结果显示,对农村合作金融“完全不了解”和“了解较少”的受访者合计占比64.69%,“了解较多”和“非常了解”的受访者合计占比仅有11.19%;风险承担能力“非常低”和“比较低”的受访者占比合计72.73%,“比较高”和“非常高”的受访者占比合计仅有11.19%。

由此看来,多数农村居民对农村合作金融了解不多甚至不了解,对农村合作金融风险的承担能力较低。因此,在满足农村居民的合作金融需求时,宜加大对有关合作金融的组织形式和业务运营范围、运营模式的宣传力度,不断增强农村合作金融的影响力,减少农村居民与农村合作金融组织之间的信息不对称,同时加强对农村居民的金融风险教育,提高农村居民的金融能力、金融意识以及金融风险识别、防范和化解的能力。

2 影响农村居民对合作金融需求的因素分析

影响农村居民对农村合作金融需求的因素包括农村居民的受教育程度、家庭经济条件、社会资本等。

(1)受教育程度通过影响农村居民的金融素养,进而会影响到对农村合作金融的需求。人们对陌生事务习惯上会产生恐惧心理,进而采取排斥行动。受教育程度较低的农村居民因储备较少的金融知识,尤其是对农村合作金融的不了解而产生抗拒,受教育程度较高的农村居民则通常拥有较强的金融认知能力,他们更乐于通过合作金融等正规金融路径来满足自身的金融需求。

(2)包括家庭收入、家庭收入来源结构和家庭收入来源的稳定程度等在内的家庭经济条件,可能会影响到农村居民对农村合作金融的需求。一方面,家庭经济条件决定了农村居民的金融剩余规模和对合作金融需求的规模与结构。家庭收入水平越高,金融剩余的规模就会越大,对合作金融组织提供的存款、结算、查询、贷款等金融产品需求也会越大。另一方面,家庭经济条件还制约着农村居民对合作金融风险的承受能力,由此对农村居民的合作金融需求产生影响。家庭收入水平较高的农村居民,拥有较强的风险承受能力,对合作金融的需求也大。目前我国农村经济正处在由传统小农经济向以规模化、电气化、机械化为标志的现代化农业过渡阶段,家庭收入水平较高的农村居民,主观上更愿意通过参与经济合作和金融合作来提高生产效率并进一步增加收入。另外,那些收入来源相对稳定的农村居民,出于对子女教育、建房、医疗等方面的支出考虑,对合作金融的需求也会相对较高。

(3)社会资本作为合作金融运行的必要条件,也直接影响着农村居民的合作金融需求。农村是一个典型的熟人社会,农村居民生活在由亲情、友情、乡情等人情连接而成的圈层社会中,这也为互助合作并建立农村合作金融组织提供了文化基础。人们拥有的圈层大小以及圈层内部亲朋熟人拥有的经济或权力影响力大小,对于农村合作金融需求具有重要影响。

当然,受教育程度、家庭经济条件、社会资本等影响农村居民对农村合作金融需求的因素还需要经数据进一步验证。

2.1 受教育程度

受教育程度的皮尔逊卡方检验如表5所示。

表5 受教育程度的皮尔逊卡方检验

从表5可知,受教育程度对受访者借贷需求满足情况的卡方检验显著性p值为0.000,小于0.05,说明不同的受教育程度对受访者的借贷需求满足有显著的影响。通过调查发现,受教育程度较高的受访者,在融资渠道、金融产品选择以及金融风险识别与防范等方面的知识储备较多,所需融资规模也较大,并且其融资需求也较容易得到满足。

2.2 家庭经济条件

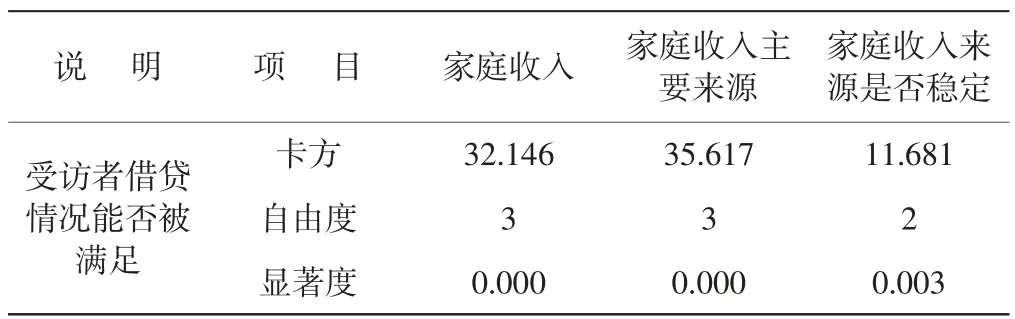

家庭经济条件的皮尔逊卡方检验如表6所示。

表6 家庭经济条件的皮尔逊卡方检验

家庭收入、家庭收入主要来源和家庭收入来源是否稳定对农村居民借贷情况的卡方检验显著性p值均小于0.05,说明不同的家庭收入、家庭收入主要来源和家庭收入来源是否稳定对农村居民借贷情况均有显著影响。通过梳理调查数据可以发现,家庭收入相对比较高的受访者,对借款额度的需求比较大,如家庭收入在5万元以上的受访者,对借款的期望金额也在5万元以上;家庭收入主要来源是“打工”和“其他”的受访者与从事种植业和养殖业的受访者相比,对借贷的需求相对较小;家庭收入来源比较稳定受访者的借贷需求较小。

2.3 社会资本

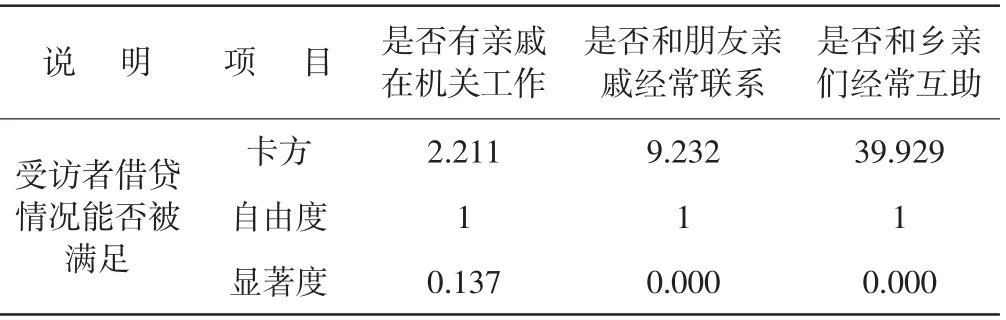

社会资本的皮尔逊卡方检验如表7所示。

表7 社会资本的皮尔逊卡方检验

是否跟亲朋经常联系、是否跟乡亲们经常互助对受访者借贷情况的卡方检验显著性p值小于0.05,说明是否跟亲朋经常联系、是否跟乡亲们经常互助对农村居民借贷情况均有显著影响。但是,是否有亲戚在政府机关工作与受访者借贷满足情况p值大于0.05,说明二者间无显著关系。在调查中也发现,拥有较多社会资本的受访者,借贷需求一般都能够被满足。

2.4 其他因素

通过检验发现,借款金额、借款期限、借款次数对贷款的需求没有表现出相应的关系,不同的受访者完全可以根据自己的真实情况来考虑借款的金额大小、期限长短和次数多少,自然对贷款需求能否满足的影响不大。

3 启示及建议

经过2003年以来的一系列农村金融改革,部分农村信用社已发展成为农村商业银行,其以利润最大化为经营的最终目标,形成了“自我经营、自我约束、自担风险、自我发展”的管理体制,涉农业务明显减少。尚未改制的农村信用社受到农村居民收入水平较低、能够用以抵押的财产数量有限等条件制约,对农村居民的授信意愿不强;加之仍主要以存款、贷款、结算、汇兑等传统业务为主,业务创新能力不充分,自身人员的综合素质参差不齐且整体偏低,并未以社员为主要服务对象,内控机制不完善、不健全,道德风险发生概率较高,支农主力军的作用并未充分发挥。近年来,兴起的一些诸如农村资金互助社等新型农村合作金融组织还处于发展的初期阶段,规模小、业务少,难以满足农村居民对合作金融的需求。为此,提出以下建议:

(1)在政府层面,应以满足农村居民的合作金融需求为出发点,将农村商业银行、农村资金互助社等新型金融机构对农村居民的放贷比例纳入金融监管范围或规定硬性指标加以约束;对其应纳增值税、所得税给予进一步的政策优惠。

(2)在金融机构方面,应充分利用大数据、区块链和AI技术,为农村居民提供一个方便快捷的金融服务平台,创新金融业务和金融方法,简化信贷流程,提供更加适合农村居民需要的金融产品,以满足农村居民多样化的金融需求;应加大农村合作金融从业人员的综合能力培训,不断提高农村合作金融从业人员的整体素质;金融机构可定期举办面向农村居民的“金融知识下乡活动”,以增强农村居民的金融素养。

(3)在农村居民层面,在扎实推进乡村振兴战略的同时,不断提高农村居民的收入水平和受教育程度,使农村居民自觉参与到合作金融活动中,并借此管理风险,实现资产的保值和增值。

4 结语

农村合作金融作为农村金融体系的重要组成部分,对于加快农业现代化、促进农民增收、扎实推进乡村振兴战略实施具有重要意义。本研究以问卷形式,采用抽样调查方法,分析了天津市蓟州区农村居民对农村合作金融的需求情况。结果表明,农村居民融资需求的满足途径以亲朋之间短期的小额借款为主;多数农村居民拥有较充分的发展农村合作金融所需的社会资本,他们与亲朋联系密切,与乡亲之间互助频繁;大多数农村居民以往没有从农村合作金融组织借过款,而且多数借过款的农村居民对农村合作金融组织不满意;多数农村居民对农村合作金融不了解,认为若是政府出面组织或是由“能人”(经营管理经验丰富的金融专业人才)来经营管理,他们愿意加入农村合作金融组织;受教育程度对农村合作金融的需求影响显著;家庭收入来源以种植业和养殖业为主的农村居民贷款需求较小;在农村居民的借款用途中,一般性农业支出、子女教育支出和医疗支出是最重要的三个方面。为此,政府、金融机构和农村居民应多管齐下,采取积极措施,相互配合,共同纾解农村金融合作需求困境。