碳达峰碳中和目标下的新城新区国土空间规划策略

——基于浦东新区的实证与思考

2022-03-30赖志勇曹慧霆

罗 翔,赖志勇,曹慧霆

(1.复旦大学社会发展与公共政策学院,上海 200433;2.上海市浦东新区规划设计研究院,上海 200127)

2020年9月22 日,习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”其后,习主席在联合国生物多样性峰会、金砖国家领导人第十二次会晤、二十国集团领导人利雅得峰会等重要外交场合,多次对国际社会做出实现“双碳”目标的庄严承诺[1]。碳达峰和碳中和的重大战略决策,是我国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和新时代实现可持续发展的内在要求,也是对我们党治国理政能力的一场大考[2]。

打好碳达峰和碳中和这场硬仗,“城市中国”是主战场之一,新城新区则是重要场景。以浦东新区为代表的中国新城新区,在低碳城市(区)规划建设领域,已形成可复制、可推广经验,集中体现在城区空间布局、土地集约利用、产业结构优化等[3],可称之为“城市的胜利”。但同时也要认识到,因为尺度较大、密度不高等显著特征,也存在“新城的忧虑”,空间、土地利用不经济及交通出行不低碳即为典型。

国内关于“双碳”目标的相关研究及成果发表,在全国尺度上目前较为丰富[4-7],基于省市级尺度的研究也屡见不鲜[8-11],成果发表的数量和速度均未“达峰”。本文以上海市浦东新区为例,尝试在区(县)级尺度展开论述:首先,从碳排放这一全新视角审视浦东发展的质量和态势;其次,综合运用碳核算、经济普查等基础数据,在区(县)范围、镇(街)尺度和企业单元分析碳达峰、碳中和的产业异质性与空间异质性;再有,引入规划视角积极响应,浦东新区作为“社会主义现代化建设引领区”,应为我国新城新区率先实现碳中和碳达峰探索路径与模式,也为规划建设新一代新城(如上海五大新城)和实现高质量发展提供先行先试经验。

1 碳排放视角下的浦东发展

1.1 碳排放强度低于“万亿俱乐部”城市平均水平

2020年,浦东新区实现地区生产总值(GDP)1.32万亿元,跻身“万亿俱乐部”成员名单,即以全市19.1%土地、22.8%人口,贡献34.1%的经济总量——上述目标的实现,基于全市22.7%的碳排放比重,且相当份额为全市乃至更大区域服务,如外高桥发电厂为全市发电、高桥地区为全国及全球提供石化产品、浦东机场是链接长三角地区和世界各地的国际航空枢纽。

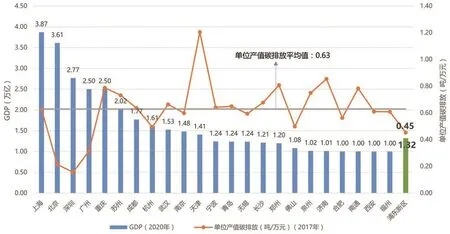

至2020年末,我国经济总量达到万亿的城市共23个(图1)。比较“万亿俱乐部”城市的单位产值碳排放水平,平均值为0.63吨/万元。其中:深圳最低,仅0.16吨/万元;其次是北京和广州,分别为0.21吨/万元和0.31吨/万元;天津最高,达1.21吨/万元。上海单位产值碳排放为0.63吨/万元,与平均水平相当,浦东新区约0.45吨/万元,低于全市水平,也低于大多数同类城市(区)。作为我国的重工业中心城市,上海近年来向高端制造业升级,以及“工业锈带”更新为“生活秀场”,避免了工业“空心化”,进一步深度脱碳的任务,有赖于技术进步和城市空间优化。

图1 万亿俱乐部城市GDP及单位产值碳排放Fig.1 Trillion-city's GDP and carbon emissions

1.2 碳排放总量持续下降,地均排放低于全市平均

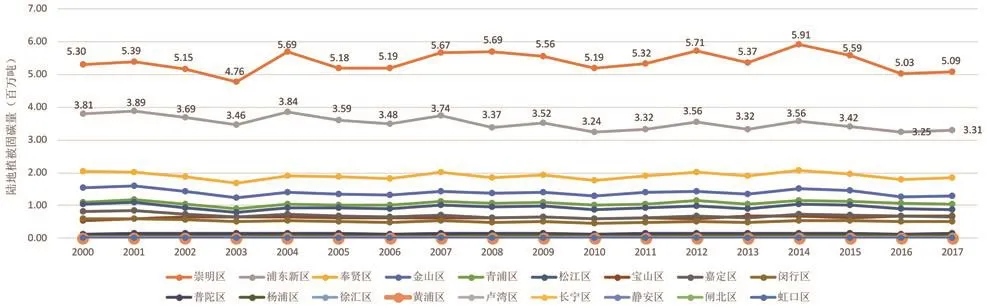

据中国碳核算数据库(CEADs)显示,自1997年至2010年,浦东新区(及原南汇区)碳排放总量由2575万吨持续增长到5643万吨,随后呈总体下降趋势,至2017年降至4377万吨(图2)。图2还显示出,自1998年至2017年间,浦东新区(及原南汇区)的单位产值碳排放走势,从3.16吨/万元持续下降至0.45吨/万元。如图2所示,2010年达到碳排放“峰值”,但事实上的“拐点”(增速为零)出现在2000—2005年,究其原因有二:一是大型基础设施建设如浦东机场、洋山深水港、地铁隧道等业已完成;二是以国家级开发区为龙头的重点区域实现发展方式转型,如张江高科技园区为例,本世纪初市政府实施“聚焦张江”战略,空间结构优化和土地合理开发共同促进产业结构向科技创新转型[12]。

图2 浦东新区历年碳排放Fig.2 Annual carbon emissions in Pudong of Shanghai

进一步对上海市辖各区进行横向比较,浦东新区的单位产值碳排放、地均和人均碳排放均低于全市平均值(图3)。据中国碳核算数据库的分区县数据计算:2017年,浦东新区的单位产值碳排放为0.45吨/万元,当年全市各区平均值为1.03吨/万元;浦东新区地均碳排放为3.62万吨/平方千米,全市各区平均值为4.50万吨/平方千米;浦东新区人均碳排放为7.92吨/人,全市各区平均值为8.18吨/人。

图3 上海各区碳排放比较Fig.3 Comparison of carbon emissions inside Shanghai

1.3 生态基底优越,碳汇能力相对较强

浦东新区拥有大量生态空间和农业空间,包括国家级自然保护区九段沙湿地、南汇嘴东海大桥湿地保护区,以及城市开发边界外的永久基本农田、林地、湿地、湖泊河道、野生动物栖息地等生态保护区、市区级生态走廊、近郊绿环、生态间隔带、外环绿带等生态修复区和城市开发边界内的结构性生态空间包括城市公园绿地、楔形绿地等,共计约923.89平方千米,蓝绿交融的网络格局构成了碳汇能力的空间基础和碳中和的生态保障[3]。

从全市各区对比看,浦东陆地植被固碳量仅次于世界级生态岛崇明(图4),2017年在全市占比约21%,与碳排放占比(22.7%)大致相当。但也要清醒的认识到,浦东乃至上海固碳的总量及占比并不高(尚不足10%),未来时期碳汇压力依然很大。

图4 上海各区陆地植被固碳量Fig.4 Comparison of carbon neutralization inside Shanghai

2 碳排放的产业及空间异质性

据《中华人民共和国气候变化第二次两年更新报告》,我国温室气体排放源主要包括能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用、废弃物处理等,其中碳排放主要来源于能源消费。该更新报告编制的国家温室气体清单显示,当年二氧化碳排放总量102.75亿吨,能源消费89.25亿吨,占比达86.86%。因此,本文重点围绕能源消费讨论浦东新区碳排放的产业(行业)与空间差异。研究发现:企业等级、规模及其在价值链的位置,而非所属行业类型,更加影响其能耗水平。

2.1 产业异质性

分行业看,浦东新区各工业行业单位产值能耗水平差异巨大,石化行业、电力热力行业等属于高耗能产业,综合能源消费和单位产值能耗均非常高。从综合能源消费量看,石油加工、炼焦和核燃料加工业消费量最高,占比达32.71%;其次为电力、热力的生产和供应,占比为18.66%;占比第三和第四依次为计算机、通信和其他电子设备制造业(占比12.91%)、汽车制造业(8.07%)。与此同时,石油加工、炼焦和核燃料加工业单位产值能耗达0.37吨标准煤/万元,和位居第二的水的生产和供应业(0.29吨标准煤/万元)远超其他行业。计算机、通信和其他电子设备制造业,汽车制造业虽然综合能耗较高,但单位产值能耗分别为0.04吨标准煤/万元和0.03吨标准煤/万元,均低于平均值0.067吨标准煤/万元(图5)。

图5 浦东新区工业单位产值能耗Fig.5 Industrial energy consumption in Pudong

以石化行业为例,作为能源消耗最大行业,浦东新区的石化产业主要集中于高桥地区,尤以中国石化上海高桥石油化工公司为代表。该企业年炼油能力超过1000万吨,是我国石化系统的骨干生产企业和重要能源生产基地,其能源消耗和产生的二氧化碳计入浦东碳排放,但服务对象并不限于本地,而是为全市乃至全国服务。电力行业与此类似,高东区域内集中布局大量发电企业,为全市提供产品服务。

又如计算机、通信和其他电子设备制造业,主要分布在康桥、金桥和张江开发区以及外高桥保税区等。该行业内高技术企业密集,工业产值较高,单位产值能耗较低,同时吸纳大量就业。以康桥镇的昌硕科技为例,吸纳就业高达8万人,营业收入达946亿元,在浦东新区乃至上海的制造业产值占比较大。

2.2 空间异质性

利用浦东新区工业企业调查数据,可从空间上分析各镇(园区)能源消耗情况。分析发现,镇级园区单位产值能耗偏高。根据综合能耗和单位产值能耗情况可以将各镇(园区)分为四类,即高排放—低强度、低排放—低强度、高排放—高强度、低排放—高强度(图6)。高排放—低强度有金桥、康桥等,虽然综合能耗高,但是单位产值能耗低,区域主要行业类型为计算机电子制造、汽车制造等。低排放—低强度有北蔡、曹路、航头、周浦、宣桥、大团等。高排放—高强度有川沙、祝桥和高行等,低排放—高强度有老港、书院、高桥、合庆等。对比发现,含镇级园区的镇往往能耗较高。

图6 浦东新区镇级园区的碳排放总量与强度Fig.6 Total and intensity of carbon emissions in town park of Pudong

进一步分析镇级园区的主导产业发现,其单位产值能耗均相对较高。比如,川沙经济园主导产业化学原料和化学制品制造业单位产值能耗为0.086吨标准煤/万元,祝桥主导产业金属制品业单位产值能耗为0.069吨标准煤/万元,高行主导产业印刷和记录媒介纺织业0.073吨标准煤/万元,均高于全区平均值(0.06吨标准煤/万元)。由此可见,在“双碳”目标衡量下,镇级园区亟待转型升级。

3 面向“双碳”目标的空间规划思路

3.1 规划先行,项目导向

碳达峰碳中和背景下的规划编制,除了直接相关的能源规划,也要把握好与之相关的空间规划、设施规划、产业规划等,确保各项规划可衔接、可实施。坚持项目导向,既包括大型城市新建项目、直接能源项目,也包括能对关键技术与机制进行实践验证的城市更新、二次开发项目。以东京为例,制定《东京可再生能源战略》《十年后的东京》《东京都环境基本计划》等规划,共同构成东京都低碳城市建设的战略框架,并通过《东京都气候变化对策方针》和《东京减碳十年项目》提出具体筹划和落实策略。

3.2 系统集成,形成合力

基于碳达峰和碳中和的目标,对城市能源系统、产业系统、交通系统、基础设施系统和社会设施系统等进行相应优化。单一系统围绕低碳、可持续采用各自适宜的应对措施。同时系统之间充分关联、统筹规划,依托新理念、新思路、新技术,支撑城市系统绿色升级。以上海为例,在能源系统上,规划在“十四五”期间将本地可再生能源占全社会用电量比重从2019年的1.6%提高到8%;产业系统上,通过“工业锈带”到全新城市地标的城市更新、产业结构调整留下高端制造业等;继续优先发展公共交通,让99%的社区在15分钟步行范围内实现绝大部分购物、休闲、轨交换乘等公共服务所需。

3.3 试点示范,循证拓展

选取特征鲜明、条件较好的区域,如开发区(含工业园区、保税区、经济技术开发区等)、滨水地区、典型社区等,进行示范区规划建设,对规划思路、技术路径、运营机制等进行询证与总结,作为更大范围、更深层次推广预判与决策的有力支撑。例如丹麦Beder太阳风社区、英国伦敦帕丁顿“零能耗”社区、瑞典马尔默汉姆恩海滨西区和哈默比西港区生态城、日本川崎生态城等,均通过集中试点的方式探索适合本国、本地区的低碳城市发展路径,再在相适宜的区域扩展应用。

4 若干规划应对策略

4.1 优化能源结构,发展新兴能源

能源活动是碳排放的最主要来源,优化能源结构至关重要。要实现碳达峰碳中和目标,必须进一步调整能源结构,一方面需合理控制化石能源消费总量,提高化石能源利用效率,推进天然气等清洁能源代替煤、石油等能源。另一方面,积极发展风能、太阳能、生物质能等可再生能源。对于生产端而言,提高各行业煤炭利用效率,推动煤炭消费减量替代。对于生活端而言,提高居民日常电力、燃气等使用效率。

《上海市浦东新区国土空间总体规划(2017—2035)》提出,至2035年,可再生能源占一次能源供应的比例达到18%;清洁能源占能源消费比例达到80%[3]。为此,重点推进老港风电场、南汇风电场、东海大桥海上风电场扩建工程、南汇海上风电场建设,及老港地区生物质能发电项目,提高可再生能源利用比例;推进建设分布式供能系统,广泛应用于商业、办公、酒店、住宅、医院等建筑及产业园区。

4.2 优化城市空间结构,促进职居平衡

城市空间结构影响城市交通分布和流量,职住分离等不合理的城市空间结构会带来大量通勤交通,增加碳排放。需合理布局各项用地,促进城市职住空间平衡、园区产城融合。

中心城区可通过适度高密度开发和混合的土地利用,实现功能集聚,提高城市紧凑度,减少能源消耗,如依托站点布局商业商办、住宅、娱乐等各类功能。新城可加强新城产业功能和各类配套设施建设,打造具有区域辐射带动作用的独立的综合性节点城市,使新城自成体系,减少不必要的交通出行及碳排放。

4.3 促进园区转型升级,降低产业能耗

针对镇级园区及其主导产业能耗偏高问题,可积极推动镇级园区承接国家级园区技术外溢和产业转移,加强镇级园区和新区产业园区开发平台公司合作,实现技术升级和产业转型,从而降低产业能耗[13]。

针对不同排放总量和能耗水平的园区,要分别施策。高排放—低强度园区如康桥等,可进一步改善生产工艺,降低总能耗。低排放—低强度园区如周浦、航头、曹路等,可继续壮大主导产业,实现技术升级。高排放—高强度如川沙、祝桥、高行等,以及低排放—高强度园区如老港、高桥等,需逐步退出高能耗产业,形成新的低能耗主导产业。

4.4 完善公共交通系统建设,引导低碳出行

目前,浦东公共交通占全方式出行比重约为23%,而伦敦约为42%,东京约为52%,巴黎约为60%,上海中心城公共交通通勤分担率为41.6%,北京公交出行比例约为46%,香港为89%,全国平均值约为42.8%。从轨交站点覆盖率看,浦东中心城600米覆盖率为24%,而浦西达41%。从公交线网密度看,浦东约为1.5 km/km2,上海约为2.9 km/km2。可见,新城新区的轨交和常规公交建设滞后,公共交通系统还有待完善,公共出行比例仍偏低,导致出行方式不够低碳。

因此,需进一步完善轨道交通建设,提高公共交通出行比例,可借鉴日本东京山手线经验,该轨交线串联起东京的主要都心和副都心,加快推进沿上海中环走线的轨交26号线在浦东区域内落地实施。此外,还需完善非机动车道、步行道等慢行系统,为绿色出行提供更多便利条件,如修建自行车专用道连接居住区和商业区、产业区等,减少通勤中的机动车出行比例。此外,还可推广新能源汽车应用,加强新能源汽车配套建设,减少机动车能源消耗。

4.5 应用绿色设计,推广低碳建筑

据世界资源研究所的研究成果,中国大城市的碳排放主要来自工业、交通和建筑三大领域,分别占45%、30%和25%。上海作为“生产型”城市,与主要发达国家已步入生活型都市阶段有所不同,制造业将在未来一定时期保留适宜比例并促进高质量发展。而房地产业要逐渐退出主导产业行列,并减少城市经济对其的依赖性,有望也应当成为节能减排的主战场之一。

基于碳中和目标的绿色建筑发展导向,首先,要大力推广装配式建筑,特别是公共建筑(如会展)、临时建筑(如竞技、演艺、防疫场所),可降低工人劳动强度,减少建筑垃圾排放,提高建设效率和经济性能。其次,要积极应用新材料新技术,在机电、幕墙、管线、空调采暖、雨污排放、地下空间利用等环节或情景应用绿色设计、本土材料和可再生能源。再有,要倡导柔性定制、系统集成的可持续设计策略,把数字化转型理念贯穿建筑工业全产业链,更好应对后疫情时代灵活多变的城市发展与社会需求。

4.6 加强蓝绿生态系统建设,增强碳汇能力

减少碳排放同时,加强碳汇系统建设,促进碳吸收。可推进以生态为导向(Ecology-Oriented Development,EOD)的发展/开发模式,注重人的感受和满意度,进行“生产、生活、生态”三生空间建设,把生态理念贯穿于规划—建设—经营—管理全过程,使生态真正有效落地,把城市的发展和人们的发展始终作为规划和开发建设的出发点和落脚点,实施真正可持续发展。

具体而言,浦东新区推进滨水空间、楔形绿地的等生态系统建设,一要推进三岔港、东沟、碧云、三林和北蔡等楔形绿地建设;二是以陆家嘴水环和三林水环为依托,打造蓝色交织的多彩水环;三是充分整合现有生态资源,构建水、田、林、绿相互融合的生态空间基底,形成以国际旅游度假区为核心、外环城市绿环和郊区绿环为屏障、主城区、近郊区、远郊区三张开放空间网,以及区域公园、城市公园、地区公园等公园散布的生态空间结构。