次氯酸钠发生器系统在龙岩水厂的应用

2022-03-30赖加鹏

赖加鹏

(龙岩水发自来水有限责任公司,福建 龙岩 364000)

消毒工艺在整个制水过程中具有非常重要的作用。龙岩市自来水一直以来均采用氯化消毒的方式,现有的饮用水消毒剂有液氯、二氧化氯和次氯酸钠三种。其中二氧化氯(ClO2)是一种具有很强的氧化性并且高效的消毒剂,但相比氯气来说,刺激性更大,毒性更强,毒性甚至达到了氯气的近 40 倍[1]。但由于二氧化氯的易爆性,对厂房要求较高,在国内使用占比较低;液氯的成本低及技术成熟,仍是国内大多数净水厂的首选,但液氯的剧毒性在运输和储存当中有诸多不便之处和安全隐患;次氯酸钠的消毒效果被公认为与液氯相当[2],杀菌原理主要是通过水解形成次氯酸,然后进一步分解,产生新生态氧[O],其强烈的氧化性可将病菌的蛋白质变性,最终导致病菌死亡[3]。安全性较高,从发展角度看,虽然液氯消毒占比较大,但次氯酸钠消毒代替液氯消毒已经成为大趋势。

基于龙岩市饮用水消毒的现状,本文分析对比了两个自来水厂由二氧化氯和液氯消毒工艺改为次氯酸钠消毒工艺后自来水厂实际运行情况,将从次氯酸钠有效氯含量衰减情况、次氯酸钠消毒效果、次氯酸钠对水质pH的影响及次氯酸钠消毒产生的消毒副产物等方面综合分析,为龙岩市自来水厂的消毒工艺选择提供技术参考。

1 项目情况

1.1 项目改造原由

福建省办公厅印发的《提升城市供水水质三年行动方案》[4],2018年底前市、县供水厂要加装药剂自动投加设备,已列入近期整体改造或准备关停的,可结合老旧供水厂整改同步推进,新建、改造水厂应采用技术先进、抗冲击负荷能力强的工艺,推广使用次氯酸钠等消毒剂。我市响应省办公厅要求对我市城区自来水厂进行改造升级。

1.2 项目概况

我市城区自来水以地下水和地表水为水源,其中水厂A以地下水为水源水,供水规模大概为1×104m3/d;水厂B以地表水为水源水,供水规模大概为5×104m3/d。2018年10月开始率先将水厂A消毒工艺由二氧化氯改为次氯酸钠溶液消毒,水厂B消毒工艺由液氯消毒改为次氯酸钠溶液消毒。

1.3 项目改造后工艺情况

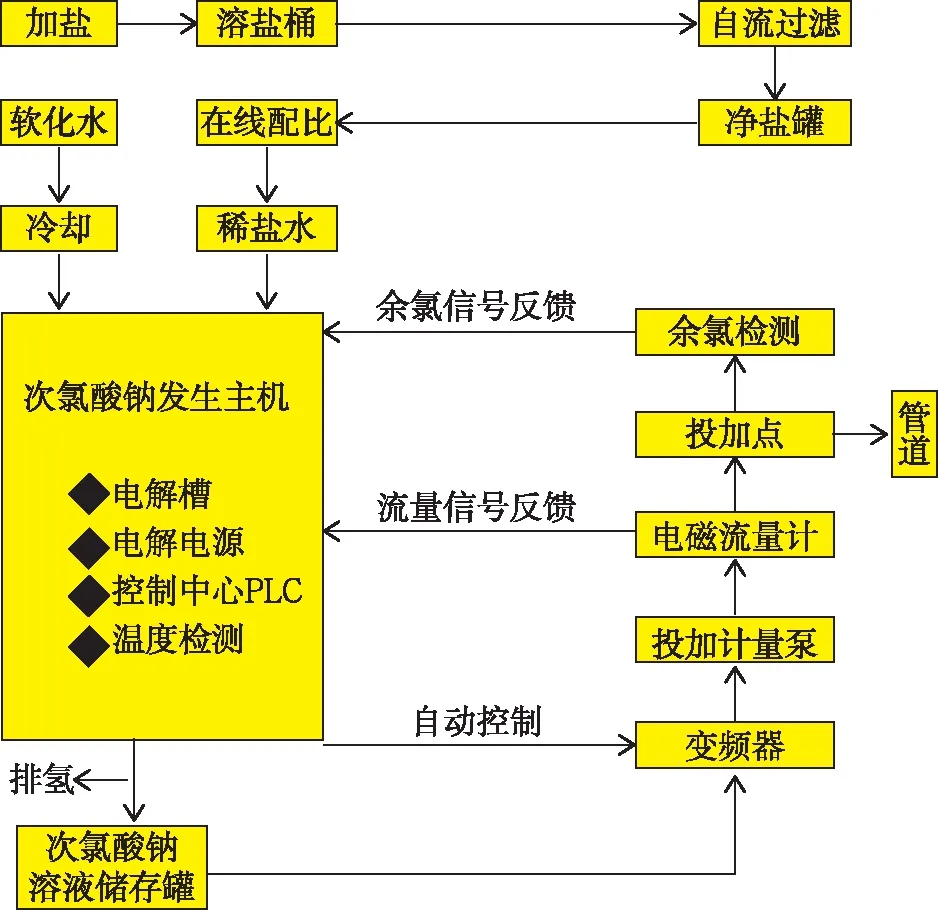

改造后次氯酸钠加氯系统工艺流程见图1。

图1 自动加氯消毒系统流程图

次氯酸钠发生器其工作原理:氯化钠溶液在一定的电极作用下,在电解槽内发生一系列电化学反应,最终生成次氯酸钠溶液,化学反应过程可概括如下:

阳极反应:2NaCl→2Na++Cl2+2e-

阴极反应:2H2O+2e-→ H2+2OH-

极间反应:2NaOH+Cl2→NaClO+NaCl+H2O

总反应: NaCl+H2O→NaClO+H2↑

生成次氯酸钠的过程同时产生相当量的氢气。在工艺设计中,采用离心风机鼓入新风与生成的氢气混合,在排出管道前稀释至氢气爆炸下限的 25%以下(即1%浓度以下),保证系统的安全性。

整个过程中,需要人工操作的仅是原料食用盐的投加工作( 一般溶盐池设计一次加盐可连续使用 10 d 以上) ,系统可以不间断连续运行,也可以根据用氯量需求变化,自动调整工作时间以及发生器的运行台数,无需像原来消毒工艺,需要人工调节加氯量,也需要储存一定量的消毒剂成品在厂房,有一定安全隐患。

2 试验过程

通过次氯酸钠发生器现场制备有效氯浓度0.8%的次氯酸钠溶液,溶液通过隔膜计量泵投加至指定点。投加点位于消毒接触池进水端,补投加点位于清水池出水管,目前投入运行已有一年多,在此期间内定期跟踪检测次氯酸钠溶液在储罐中的有效氯含量,每天监测出厂水和管网水游离余氯、微生物、pH等水质指标,并对消毒副产物指标情况进行检测,记录数据并作结果分析。

3 检测方法

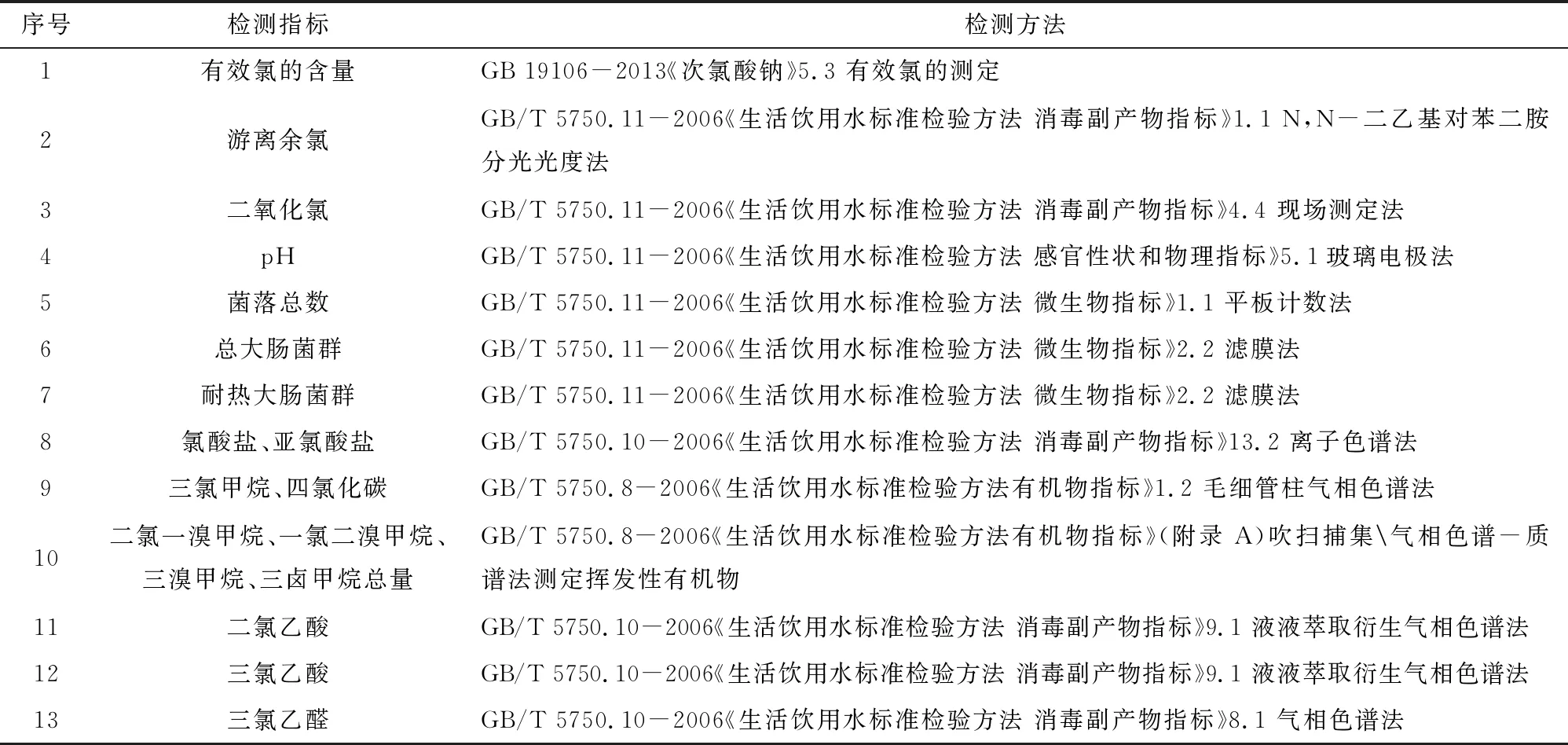

根据GB 19106-2013《次氯酸钠》[5]的要求测定次氯酸钠溶液的有效氯含量。根据 GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》[6],检测如下指标:游离余氯、pH、菌落总数、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷总量、氯酸盐、亚氯酸盐等,具体检测方法见表1。

4 试验结果与分析

4.1 次氯酸钠溶液有效氯含量衰减实验

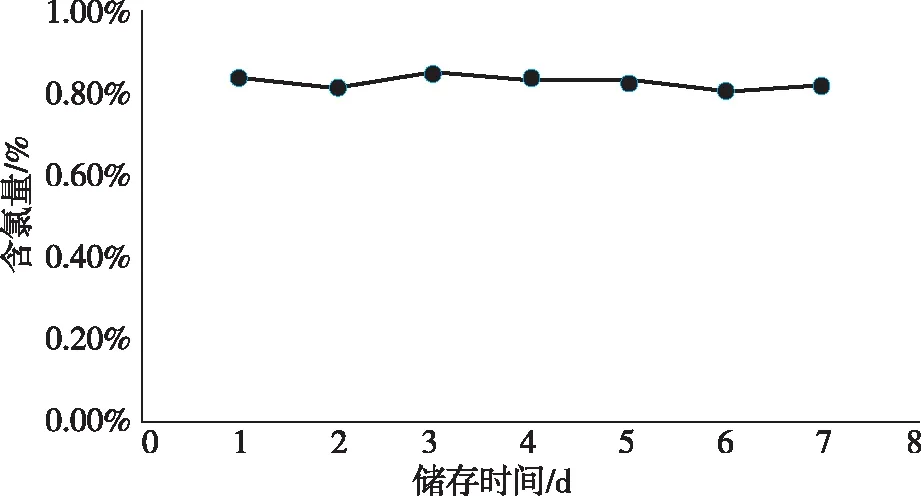

次氯酸钠具有不稳定性,在受热或光照条件下易分解。随着储存天数的增加,次氯酸钠溶液有效氯含量会下降[7]。对此,对储存罐内的次氯酸钠溶液有效氯含量进行了五次7日衰减实验。

表1 检测指标及检测方法

由图2可知,次氯酸钠溶液有效氯含量随着储存时间的增加而几乎没有降低,次氯酸钠发生器现制的次氯酸钠溶液有效氯的含量为0.83%,储存7天后有效氯含量是0.81%,有效氯含量一直在0.8%以上。对次氯酸钠溶液的消毒性能和稳定性没有影响。

图2 次氯酸钠有效氯含量7日衰减图

4.2 次氯酸钠消毒水中游离余氯含量实验

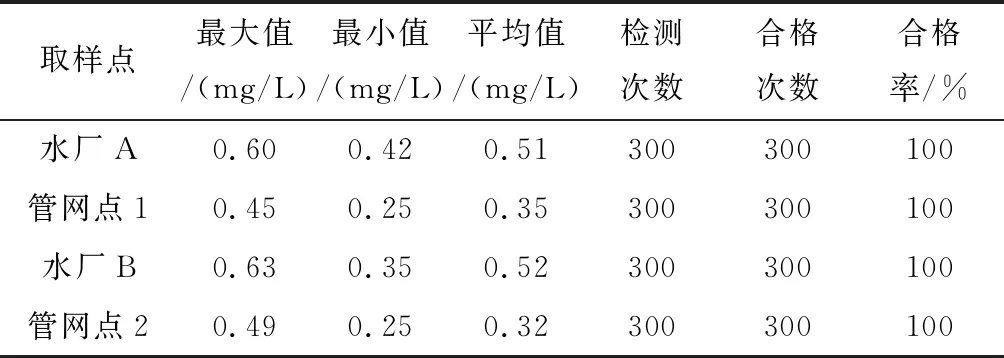

2020年1月-2020年12月,对水厂A、水厂B的出厂水,及分别对应的城区管网点1、管网点2的管网末梢水,各进行300次游离余氯常规水质检测,其游离余氯检测结果如表2所示。

表2 出厂水及管网末梢水游离余氯检测结果

根据GB/T 5749-2006《生活饮用水标卫生标准》[8]要求游离余氯出厂水余量≥0.30 mg/L且≤4 mg/L,管网末梢水余量≥0.05 mg/L,由表2可知采用次氯酸钠作为消毒剂出厂水及管网末梢水的游离余氯指标均能满足标准要求。实现基于原水流量的比例投加,且通过生产过程的精细管理和维护,能够保证次氯酸钠溶液的精确稳定投加,从而确保出厂水余氯达标,保证了饮用水消毒效果。

4.3 次氯酸钠溶液消毒效果试验

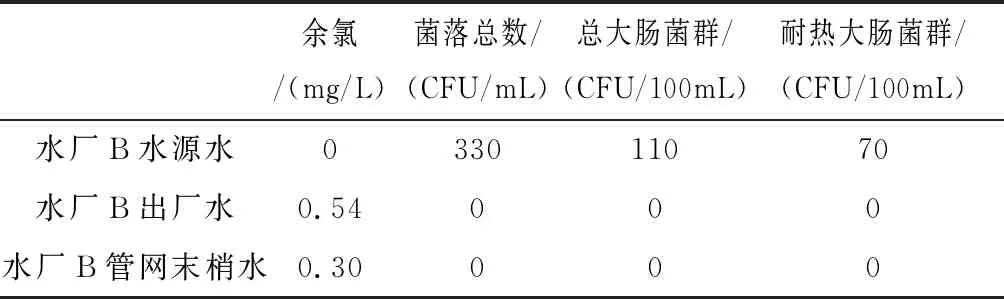

2020年1月-2020年12月,对水厂B水源水、出厂水及对应的城区管网点末梢水进行300次游离余氯及菌落总数等常规水质检测,以观察投加次氯酸钠溶液后的消毒效果,其检测平均值(n=300)结果如表3所示。

表3 次氯酸钠溶液消毒试验

从表3可知,次氯酸钠溶液对受微生物污染的水源水有明显的消毒杀菌作用。该水厂在使用次氯酸钠消毒期间,出厂水、管网和管网末梢水中均未检出耐热大肠菌、总大肠菌、细菌等微生物,说明次氯酸钠溶液的消毒杀菌作用显著。

4.4 次氯酸钠对出厂水pH的影响

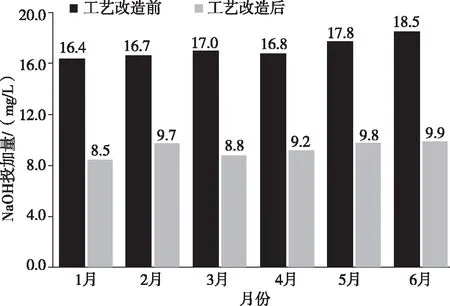

水厂B所取的水源水pH值常年较低,一般在6.8~7.0。水源水经混凝、沉淀、过滤、臭氧活性炭深度处理、消毒等工艺的处理后,pH值进一步降低,在6.5~6.7之间,呈弱酸性。为了避免对输水管道和设备造成腐蚀,提高管网的稳定性,一般在投加消毒剂后投加氢氧化钠溶液,提高出水pH值[9],以控制出厂水pH值处于7.1~7.3的内控范围。该水厂使用的NaOH溶液有效浓度为33%,改造前后同期NaOH溶液使用量见图3。

图3 改造前后NaOH溶液单位投加量对比图

结果表明,B水厂在完成次氯酸钠消毒工艺代替液氯的改造工作后,同期NaOH溶液的使用量减少了42%~48%,平均减少46%,大大降低了生产成本。

4.5 消毒副产物比较

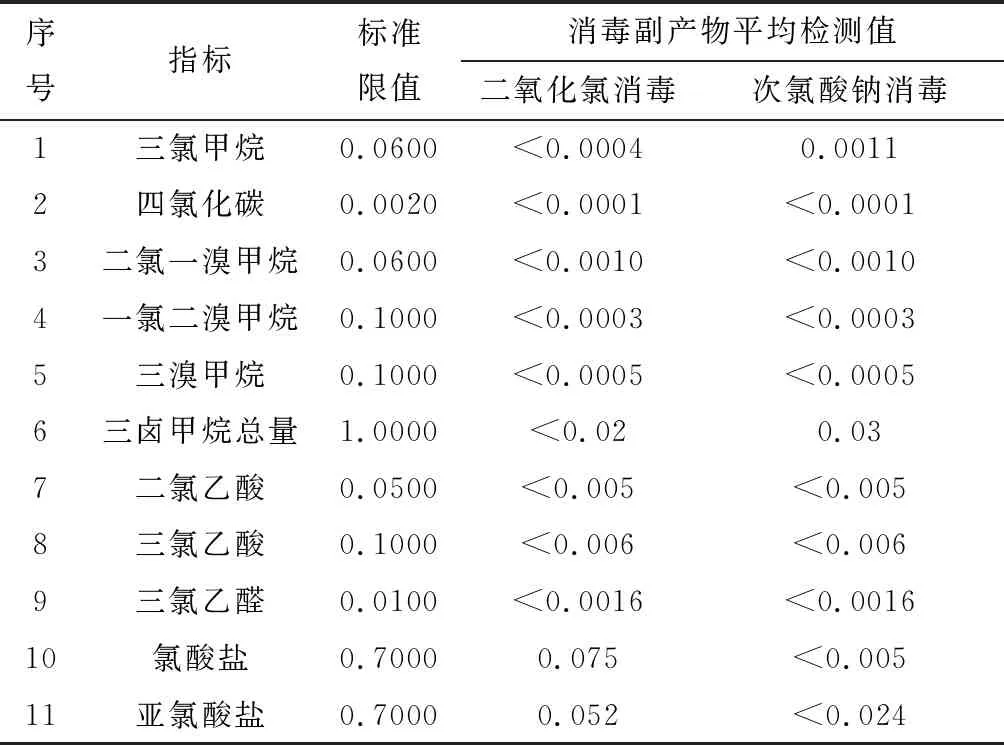

4.5.1 水厂A改造前后消毒副产物比较

改造前12个月里在月初和月尾检测二氧化氯消毒工艺的水厂A水样,一共24次,二氧化氯平均值为0.24 mg/L,并检测水样中消毒副产物。改造后12个月里在月初和月尾检测次氯酸钠消毒工艺的水厂A水样,一共24次,水样游离余氯平均值为0.53 mg/L,并检测水样中消毒副产物。根据GB/T 5749-2006《生活饮用水卫生标准》的限值评价检测结果,见表4。

表4 二氧化氯、次氯酸钠消毒副产物指标检测 单位:mg/L

*注:检测平均值(n=24)

结果表明,两种方法消毒产生的消毒副产物总体都处于较低水平,主要消毒副产物指标均在标准限值范围内,并处于较低的水平。因为二氧化氯制备技术不成熟导致二氧化氯产品纯度不足、生产成本相对较高,并且采用二氧化氯消毒会带来氯酸盐和亚氯酸盐无机消毒副产物的控制问题[10]。

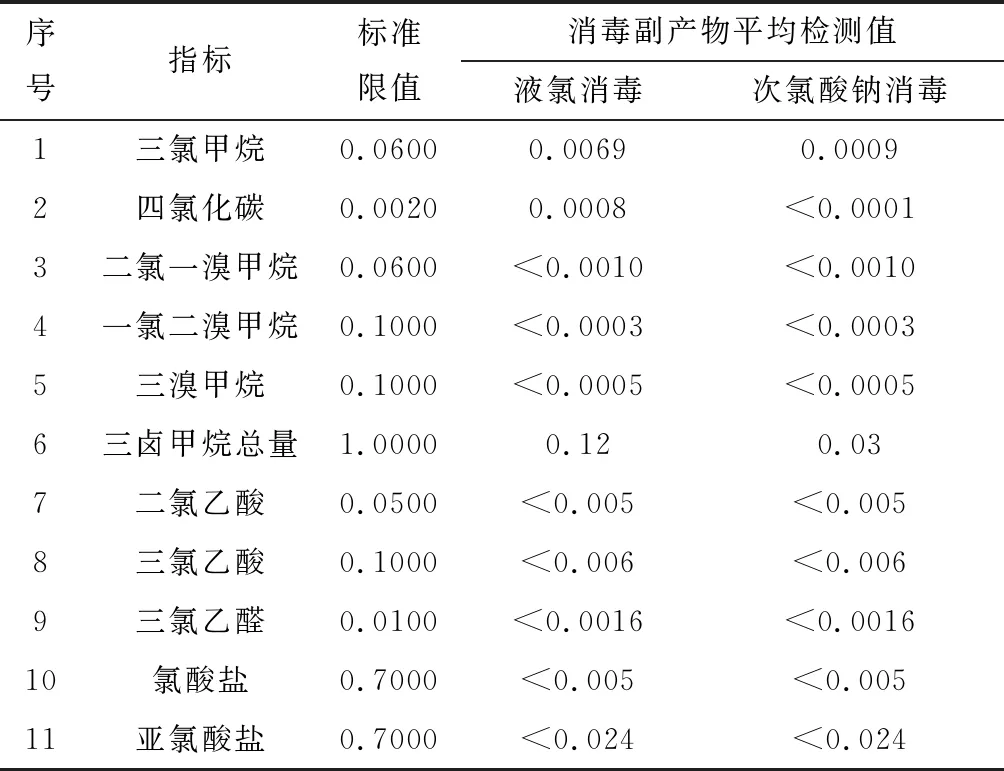

4.5.2 水厂B改造前后消毒副产物比较

改造前12个月里在月初和月尾检测液氯消毒工艺的水厂B水样,一共24次,余氯平均值为0.56 mg/L,并检测水样中消毒副产物。改造后12个月里在月初和月尾检测次氯酸钠消毒工艺的水厂B水样,一共24次,水样游离余氯平均值为0.51 mg/L,并检测水样中消毒副产物。根据GB/T 5749-2006《生活饮用水卫生标准》的限值评价检测结果见表5。

表5 液氯-次氯酸钠消毒副产物指标检测 单位:mg/L

*注:检测平均值(n=24)

结果表明,两种方法消毒产生的消毒副产物总体都处于较低水平,主要消毒副产物指标均在标准限值范围内。但因为在使用液氯消毒后, 往往会产生卤化有机物等消毒副产物, 可能对人体健康产生损害。因此次氯酸钠消毒剂更适用于龙岩市自来水厂。

4.6 消毒原理比较

液氯的消毒原理是将氯气溶于水后,和水发生反应生成具有强氧化性的次氯酸,可进行消毒,化学反应为 :Cl2+H2O→HCl+HOCl。反应生成盐酸会对金属管道造成腐蚀。

二氧化氯的消毒原理是将二氧化氯溶于水后,和水发生反应生成具有强氧化性的亚氯酸和氯酸,可进行消毒,化学反应为 :2ClO2+H2O→HClO2+HClO3。消毒能力比较强,但带来氯酸盐和亚氯酸盐无机消毒副产物。

次氯酸钠的消毒原理是将次氯酸钠溶于水后,和水发生反应生成具有强氧化性的次氯酸,可进行消毒,化学反应为 :NaClO+H2O→HClO+NaOH。反应没有生成盐酸,而是生成氢氧化钠,对于B水厂原水是弱酸性,有利于提高它的pH。

4.7 制取工艺比较

液氯的制取工艺是自来水厂采购液化后的氯气瓶,使用时通过过滤及蒸发装置转化为氯气。液氯在运输、储存和使用过程中存在着诸多安全隐患和管理不便,国家对液氯的安全管理也越来越严格。

二氧化氯的制取工艺是A液(2%二氧化氯)和B液(5%盐酸)按1:1进入活化器激活。盐酸(易制毒-3),根据《危险化学品安全管理条例》[11]《易制毒化学品管理条例》[12]受公安部门管制,购买和储存需要公安局报备,存在诸多不便。

次氯酸钠的制取工艺是电解食盐水制备次氯酸钠溶液,是采用无膜电解法,用水将食盐稀释进行电解,产生约为0.8%的次氯酸钠溶液。该方法采用的原料是食盐、水和电,化学原料无危险性,容易储备,制备的次氯酸钠溶液为新鲜药剂,不易挥发,消毒效果好。

4.8 消毒成本比较

水厂运行一年过程中,按药剂费、运费、电费等计算,液氯消毒运行成本低,余氯按含量年平均0.56 mg/L,吨水成本约为 0.003元;二氧化氯消毒运行成本高,二氧化氯按含量年平均0.24 mg/L 时,吨水成本约为 0.02元;次氯酸钠消毒运行成本只比液氯稍微高点,吨水成本约为 0.005元。

5 结论

(1)采用次氯酸钠消毒工艺代替二氧化氯消毒工艺和液氯消毒工艺,无需担心二氧化氯或液氯泄漏危险,较为安全。次氯酸钠消毒工艺自动监控自动投加,节省人工,管理简便,在根源上杜绝了使用二氧化氯或液氯消毒时的安全隐患,减少了水厂运营管理的风险和投入。

(2)次氯酸钠发生器现制的次氯酸钠溶液有效氯含量在使用周期内几乎不会下降,它生产出的次氯酸钠液体比较稳定、单一, 也容易保存, 不含制氯厂出品的那些复杂甚至有害的成分。对消毒效果与投加后水中游离余氯的稳定性并无影响。

(3)次氯酸钠溶液的消毒效果好,可确保出厂水和管网末梢水的微生物安全。

(4)次氯酸钠溶液本身的弱碱性使其在调节弱酸性水的pH值上存在一定优势,投加次氯酸钠溶液消毒可以提高出厂水pH值,从而使氢氧化钠溶液的使用量大幅下降,减少了生产成本。

(5)在消毒副产物方面,次氯酸钠发生器所生产的消毒液中不象氯气、二氧化氯等消毒剂在水中产生游离分子氯, 所以, 一般难以形成因存在分子氯而发生氯代化合反应, 生成不利于人体健康的有毒有害物质。

(6)次氯酸钠不会像氯气同水反应会最后形成盐酸那样, 对金属管道构成严重腐蚀。

(7)制取工艺方面,次氯酸钠发生器系统原料无危险性,购买和储存方便,制取操作简便。

(8)运行成本而言, 采用次氯酸钠消毒的运行成本费用是很低的, 仅比氯气高一些。

因此次氯酸钠发生器系统消毒工艺更适用于龙岩市自来水厂。