牡丹,疑是洛川神女作

2022-03-30维摩编辑吴冠宇

◎ 文 | 维摩 编辑 | 吴冠宇

牡丹花城 摄影/ 曾宪平

牡丹开在洛阳的田野,也盛开在洛阳市民的家中。 摄影/ 曾宪平

翩若惊鸿,婉若游龙。荣曜秋菊,华茂春松。髣髴兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪。——曹植《洛神赋》

“河出图,洛出书”,洛阳不仅是传说中华夏文明的源头,也是诸多神话诞生的地方,所以在这片水土上一定有出众的女神——洛神宓妃。朱大可在《最美女神宓妃和她的著名粉丝们》中这样形容道,“在以美艳著称的上古女神中,洛神宓妃是当仁不让的代表。在她的绝世姿容面前,甚至娥皇女英也要退避三舍”。

洛神宓妃的故事,常常闪现在作家诗人们的笔端。屈原在《离骚》中,曾以第一人称“我”的形式表达过对宓妃的爱慕之情,“吾令丰隆乘云兮,求宓妃之所在”,让丰隆当司机驾云车寻觅宓妃,“令蹇修以为理”,请蹇修做婚介牵线搭桥。

到了刘安《淮南子》这里,想象就更加大胆:“妾宓妃,妻织女,天地之间,何足以留其志。”

西汉才子司马相如笔下,第一次刻画了宓妃的容貌,“若夫青琴、宓妃之徒,绝殊离俗,姣冶娴都,靓庄刻饰,便嬛绰约,柔桡嫚嫚,妩媚孅弱”。

另一位赋坛高手扬雄,借为西王母祝寿的严肃场合,反写洛神之美,“屏玉女而却宓妃”,使“玉女无所眺其清矑兮,宓妃曾不得施其蛾眉”——避免接触到玉女的眼波、宓妃的娥眉,以免坠入情网,意乱情迷。

在《东京赋》中,张衡把洛阳城建立的合法性与诸多传说结合起来,其中就有洛神的影子,“宓妃攸馆,神用挺纪;龙图授羲,龟书畀姒”——当年周公为周王朝营建成周洛邑,是因为这里是洛神的居所,有过龙马负河图、神龟献洛书的上古传说。言外之意,这是一块不可多得的宝地。更重要的是,这是一次观念的转变。

洛神从一个简单的美艳女神,逐渐开始向洛阳城的守护神过渡。之前的洛神,似乎还有些少不经事,淘气、爱玩、多情、率性,此后,她变得更像知书达理的成年人,克制、礼貌、深沉、丰富。她与洛阳的关系变得复杂且重要,甚至引起了人们的思索:同样是落水溺亡,为什么精卫化鸟,以填海为志,而宓妃却化为水神,佑护一方百姓——这似乎是更为理性、更有意义,更接近理想化规范的一种选择。很明显,女神形象也是一种人为的再造。

东汉黄初三年(222),一位号称与洛神近距离接触过的男子出现了。曹植在其惊鸿之作《洛神赋》中缱绻诉说着自己与洛神的邂逅、相恋,但人神殊途,只能以遗憾分手告终。这个简单的人神相恋的故事充满了隐喻。理解了屈原以“香草美人”自比“怀才不遇”,渴求君王给予施展才能的机会,便可以感受到曹植文字中强烈的同理情绪。其中“虽潜处于太阴,长寄心于君王。忽不悟其所舍,怅神宵而蔽光”的句子,几乎等于直抒胸臆了。曹丕病逝后,曹植还多次慷慨激昂地上书魏明帝曹叡,表明忠心,请求给予重新启用。

西子南威,洛神湘娥。或倚或扶,朱颜色酡。角炫红釭,争颦翠娥。灼灼夭夭,逶逶迤迤。——舒元舆《牡丹赋》

清·赵之谦《牡丹》扇面,中国国家博物馆藏。 摄影/ 张健/ FOTOE

东晋画家顾恺之,曾用画卷展示了这个浪漫的故事。在这幅名为《洛神赋图》长卷中,除了主体人物外,还描绘有一些背景,诸如河水、山石、树木、车马等。有趣的是,在洛河岸边,竟然隐约看到了灿然开放的牡丹。

欧阳修在《洛阳牡丹记》中提到:“牡丹初不载文字,唯以药载本草,然于花中不为高第。大抵丹、延以西及褒斜道中尤多,与荆棘无异,土人皆取以为薪。”换句话说,牡丹早先算不上什么名贵花木,仅仅是作为药物记载在医学典籍中。在某些地方,由于随处可见,普通百姓都拿它当柴火烧。

上古时代,人们对于植物的认知十分简单,多用“木芍药”指称牡丹。或许是因为这种花朵艳丽饱满、光彩夺目,与热烈的爱情有着气质上的契合,因而当仁不让的成为了“爱情之花”,用法与今天的玫瑰类似。《诗经》中有“维士与女,伊其相谑,赠之以芍药”的诗句,说的是暮春时分,青年男女互赠芍药表达爱慕的情景。

这些芍药里,或许就混杂着牡丹。

欧阳修的话在现代考古中得到了印证,1972年,甘肃省武威市柏树乡考古发现的东汉早期圹墓医简中,有用牡丹治疗“血瘀病”的处方。这是“牡丹”区别于芍药,在文字记载中第一次拥有自己的名字。

既然有了名字,何不再配一个女神?

广泛流传于古书史籍中“武则天怒贬牡丹”的传说,或许其真实成分还有待考究。撇去洛阳的牡丹种植远早于武则天时代不说,众所周知,洛阳古来就是天下重镇,唐代号称“东都”“神都”,是当时世界上少有的国际化大都市,则天女皇登基后还迁都于此。倘若什么东西得罪了女皇,也应该是被贬到穷乡僻壤去,而不应该是繁荣富庶的洛阳。所以合理的揣测应该是则天女皇非常喜爱牡丹,喜爱洛阳,于是在她迁都时将全国各地进贡来的牡丹良品都带到了洛阳。

女皇武则天爱花、爱诗的故事,在唐朝流传很广。她逝去一百年后的元和年间,舒元舆援笔写下了《牡丹赋》,开篇不久便提到了武则天对于牡丹种植和推广的贡献:“天后之乡,西河也,有众香精舍,下有牡丹,其花特异,天后叹上苑之有阙,因命移植焉。由此京国牡丹,日月寖盛。今则自禁闼洎官署,外延士庶之家,弥漫如四渎之流,不知其止息之地。每暮春之月,遨游之士如狂焉。亦上国繁华之一事也。近代文士为歌诗以咏其形容,未有能赋之者。余独赋之,以极其美。”

在赋中,他以传说中的美女和女神来比喻牡丹,其中自然有洛水之神——“西子南威,洛神湘娥。或倚或扶,朱颜色酡。”

桃花百叶不成春,鹤寿千年也未神。秦陇州缘鹦鹉贵,王侯家为牡丹贫。歌头舞遍回回别,鬓样眉心日日新。鼓动六街骑马出,相逢总是学狂人。——王建《闲说》

实际上,牡丹与宫廷的渊源,还要早一些。

王应麟在《海记》中有这么一段记载:“隋帝辟地二百里为西苑,诏天下进花卉,易州进二十箱牡丹,有赤页红、鞓红、飞来红、袁家红、醉颜红、云红、天外红、一拂黄、延安黄、颤风娇等。”

隋帝杨广在洛阳营建紫微宫后,又在城西开辟西苑,作为皇家园林。对于牡丹的人工栽培来说,这是具有划时代意义的。因为这段文字是有据可查的牡丹的人工栽培之始。

《洛神赋图》(局部):曹植率众随从由京城返回封地,在洛水之滨遇风姿绝世的洛神凌波而来。 摄影/ 曹精义/ FOTOE

暮春时节,隋炀帝在众人簇拥下登上玉凤楼,俯瞰牡丹盛开,群芳如海,感慨海内升平,岁月静好。众人一片称颂之声时,突然有一位妃子叹息说:“牡丹虽好,可惜太低,从楼上看,如曳地草花一般。”于是,隋炀帝下了一道圣旨,命令全国各地的花匠限期赶到洛阳,成立科技攻关小组,要求他们研发出12棵和玉凤楼一样高的牡丹,每一株花都至少有3种花色。隋炀帝亲自挂帅担任组长,无论如何要搞出高株牡丹来。

牡丹是灌木,长个一人多高不成问题,长两三层楼的高度就违背自然规律了。花匠们讨论了好几天,得出结论:只有嫁接一途。他们一起做了许多尝试,把牡丹嫁接到桃树、桑树、槐树上,都碰了钉子,只有香椿树的嫁接获得了成功。隔年,隋炀帝再次登上玉凤楼,盛开的牡丹直接顶在了脸前头,触手可及,香气袭人。有几枝甚至高过了楼台,得仰视才能看到。隋炀帝大喜,美其名曰“楼台牡丹”。

也许是这种培植技术并不成熟,不久以后,便失传了,如今人们可以看到的高株牡丹,也就是2米左右,三四米高的极少。

唐取代隋后,西苑的牡丹流入民间。唐初,已有贵族着意培植名品,加上女皇的推波助澜,洛阳城里几乎家家都有,因此也带火了一个行业——花匠。到了开元天宝年间,洛阳出了个有名的花匠——宋单父。

据说,宋单父住在洛阳城南,世代以种花为生。唐玄宗听说了他的大名,专门征召他,前往骊山种牡丹。在柳宗元的《龙城录》中,有这样的记述:“洛人宋单父,字仲孺,善吟诗,亦能种艺术。凡牡丹变易千种,红白斗色,人不能知其术。上皇(唐玄宗)召至骊山,植花万本,色样各不同,赐金千余两。内人皆呼为‘花师’,亦幻世之绝艺也。”

何人不爱牡丹花,占断城中好物华。疑是洛川神女作,千娇万态破朝霞。——徐凝《牡丹》

直到牡丹挤满了洛阳城,人们这才想起,这么美丽的花朵,竟然不知道最早是从哪里来的。恰此时候,处士徐凝来到了洛阳,他一落笔,就把这种造化之功,归结到了洛阳城的守护神——洛神宓妃头上。

张祜和徐凝皆是江东名士,年龄相仿,一时瑜亮。徐凝如愿得了省考第一名,兴冲冲地跑去长安。在长安那几年,他只和有限的几个诗人交往,因此一直没找到机会,只能灰溜溜地回老家去。

大和四年,徐凝转道洛阳,打算从运河顺流而下。白居易此时已经改任太子宾客、分司东都,闲居洛阳。于是,徐凝就去拜访了这位恩师。

白居易很开心。他绝口不提考试的事儿,只是谈诗喝酒,聊一些共同的好友。徐凝放松下来,跟白居易倾诉了这些年的委屈。白居易摆摆手说:“功名利禄这些事,不过是人生枷锁,真正值得后世流传的,是好诗啊。”他邀请徐凝在家中住一段时间,散散心。

这一住,就是一年多。春天,他们与洛阳的名流们一起去看牡丹,白居易把徐凝介绍给他们,说完又指指牡丹花丛说,你也写一首吧。徐凝就抄起笔,写道:“何人不爱牡丹花,占断城中好物华。疑是洛川神女作,千娇万态破朝霞。”

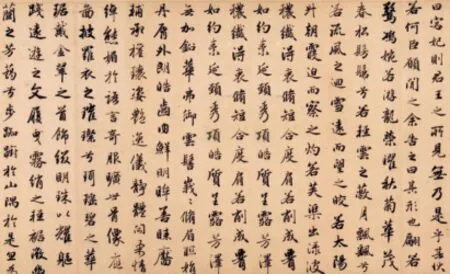

赵孟頫行书《洛神赋》(局部)。 摄影/ 刘保国

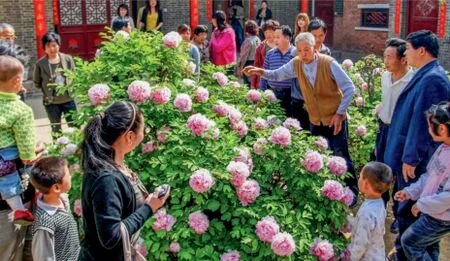

孟津县崔月奇老人一株“牡丹王”开花450朵,引来众人围观。 摄影/ 曾宪平

秋天,他们一起游龙门,赏山色,访石窟,宿古寺。徐凝也借机读了白居易家藏的诗集,很是佩服,于是又抄起笔,写道:“洛阳自古多才子,唯爱春风烂漫游。今到白家诗句出,无人不咏洛阳秋。”

一自胡尘入汉关,十年伊洛路漫漫。青墩溪畔龙钟客,独立东风看牡丹。——陈与义《咏牡丹》

比起唐代,宋代牡丹的种植、栽培、价值等研究有了长足进步,最为显著的是出现了一批牡丹专著。这在中国古代园艺史上是不多见的。其中较为知名的有欧阳修的《洛阳牡丹记》、周师厚的《洛阳牡丹记》《洛阳花木记》、张峋的《洛阳花谱》等。

欧阳修在其作品中写道:“牡丹出丹州、延州,东出青州,南亦出越州,而出洛阳者,今为天下第一。洛阳所谓丹州红、延州红、青州红者,皆彼土之尤杰者,然来洛阳才得备众花之一种,列第不出三以下,不能独立与洛阳敌。……谢灵运言永嘉竹间水际多牡丹,今越花不及洛阳甚远。”

“洛阳牡丹甲天下”之誉,由是发端。

同时,宋代洛阳还以官方名义搞了赏花游园活动——万花会。时任西京留守的著名词人钱惟演将牡丹文化推向一个新的高潮。史载,当时洛阳城中“以花为屏帐”、“满目皆花”,真是太平盛世,歌舞升平。现在洛阳的每年的牡丹花会,若是追根溯源,恐怕要推究到钱老爷子名下。宋代洛阳万花会具有极强的轰动效应,以至于竟然引来了效颦者。史载,“蔡元长知维杨日,亦效洛阳,作万花会。其后岁岁循习而为,人颇病之。元祐七年,东坡来知扬州,吏白旧例,公判罢之,人皆鼓舞欣悦”。扬州没有洛阳种花赏花的传统文化,不办反倒轻松了许多。

千唐志斋博物馆 摄影/ 曾宪平

接唐之余韵,牡丹以雍容典雅之姿态,寓意国家繁荣富强之气象,深受宋人喜爱。在北宋朝廷的生活中,牡丹几乎成了每年三月的必需品。而当北方失陷,衣冠南渡之后,牡丹又成为中原故土的象征,融入了复杂、强烈的家国情感。对于南宋士人而言,亲身踏上河洛故土已不可能。然而在日常生活中,他们会与牡丹不期而遇,往昔生活片段突然涌上心头,无疑会在他们心头掀起巨大的波澜。

恰如陈与义在暮春时节,袖手临风,写下的诗:“一自胡尘入汉关,十年伊洛路漫漫。青墩溪畔龙钟客,独立东风看牡丹。”

牡丹的品种越来越丰富,故事越来越多,甚至溢出了洛阳的地域范围。洛神已经不能涵盖一切意义,迫切需要分工专业的花神出现。牡丹仙子终于在《洛神庙》“三言二拍”《东游记》《聊斋志异》《镜花缘》等等文学作品中闪亮登场了。由于戏曲和小说的世俗属性,其中的牡丹仙子也相当具象,一般都是以“年方二八,姿容美丽,雅淡梳妆”的形象出现,性格、举动如同常人。

“谁非过客,花是主人。”现存于新安县千唐志斋的这副对联,以花与人做对比,道尽了星移斗转、世事变幻的沧桑。如今的洛阳,高架横空,地铁穿梭,大厦林立,人潮汹涌。花海之间,少了诗人“醉卧花丛”的狂放,多了游客“陌上看花”的温和。而曾经作为古城守护神的宓妃,也化身为文学符号,不时见诸于网络游戏或者小说。