丝绸之路上的中亚使者

2022-03-30王君如

王君如

自张骞出使西域凿空丝绸之路东段后,直至中世纪前期即蒙古登上丝路的舞台为止,丝路重心大部分转移至海路。在这段历史时期里,中亚因处于欧亚大陆东西交汇的特殊地理位置,不仅成为商品货物的汇集中转之地,而且还是东西文化交流的中介。从使者来往交流的角度出发,去理解古代东西方文明交往的方式和意义;由于使者的文化交往,不仅加强了中亚地区与东西方政治经济的往来,也传播了新思想新宗教,将丝绸之路上各个民族和国家紧密地联系在一起。

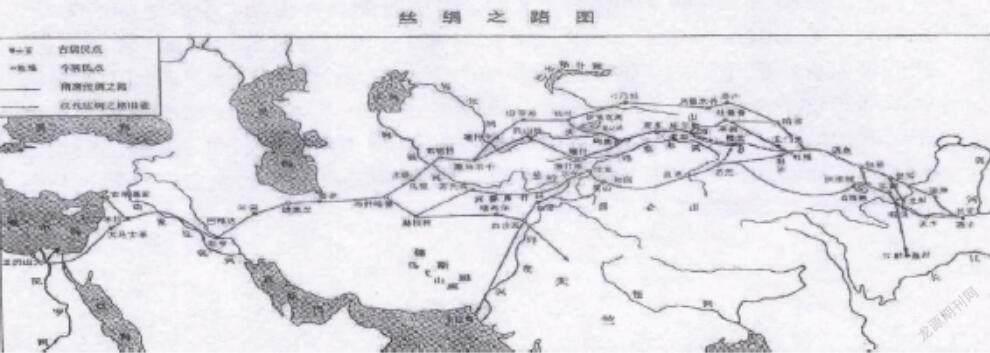

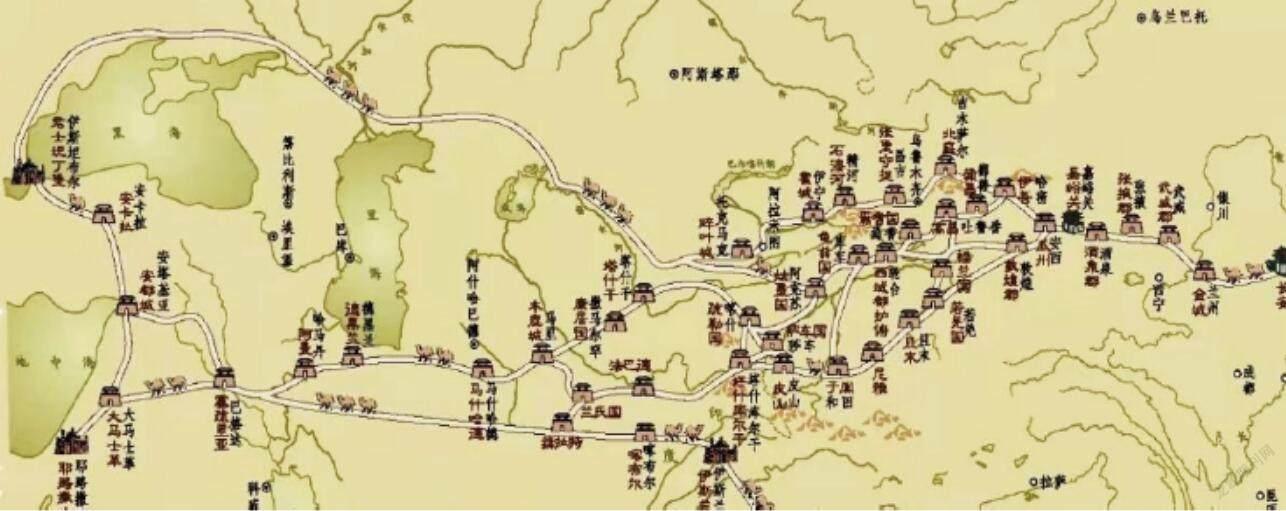

“丝绸之路”这个名词是晚近的发明,古代和中世纪生活在这些商路的人并不使用这个称呼。直到1877年费迪南·冯·李希霍芬发明“丝绸之路”这个名词。陆上丝绸之路东起中国长安,西至原东罗马帝国首都君士坦丁堡(今土耳其伊斯坦布尔城),连接着中亚、南亚、西亚和欧洲国家。丝路上最主要的商品大多是奢侈品,比如香料、金银、宝石和丝绸,而丝绸作为最早和最主要的奢侈品,使得这条商路以此命名。自西汉时期张骞“凿空”西域,标志着古代丝绸之路的全线贯通,亚欧大陆的经济文化交流和政治军事活动不断延伸发展。从地理上来说,丝绸之路连接了从东方到西方沿线的所有地区,将这些地区囊括到统一的活动范围;经济上来说,丝绸之路作为媒介,连接着不同地区的商贸往来,互通有无;政治上,中国的友好使节出使西域乃至更远的国家时,往往将赠送丝绸作为表示两国友好的有效手段;从文化角度来说,这又是多元文化交流和融合之路。

古代中亚使者交流

中亚地区以中亚阿姆河与锡尔河两河流域作为中心即“河中地区”,该地区处于肥沃的则拉夫善河流,即现在的乌兹别克斯坦全境和哈萨克斯坦南部。中亚使者与东方、西方的对外交流,和地缘关系密不可分。帕米尔高原高耸入云,将中亚分为东部与西部,它也是古代军事远征难于逾越的障碍。在古代到中世纪的官方使节历史记载中,有很多关于中亚与中国以及波斯、拜占庭的政治军事交往。因此使者的往来会代表一个地区或者民族与另一个地区和民族的和平交往,他们往往携带着本国的货物去往东方与西方,进行朝贡贸易。这种包裹着友好朝贡外衣下的使者交往,实质是一种官方的外交活动,还促进了物质文化的交流。正所谓,贸易在任何时候都是文化交流的先导,通过使者们进行的朝贡外交,会带来物质上的交换,比如那些本不属于中原地区本土的物品,像葡萄和辣椒、香料等等。

中亚使者交往不仅表现在政治上,也表现在商业和宗教文化历史上。这种文明的交流传播,是以相互间直接或间接交通的存在为前提的。来往于这个地区最具代表性的是粟特商人,中国史书称为“胡商”,他们也被称为东西文化的“使者”。贸易往来不仅使物品得到传播,同时更促进了宗教文化的传播。在古代丝绸之路上,有着不同的宗教传播,比如佛教传播。佛教进入中国中原地区的过程,基本上最先经印度再到中亚地区,经传教者来到东方世界。历史上,中国古代许多佛教徒就是中亚人。

在某种程度上,中亚的历史可以被看作是中亚人和他们的文化向外围地区的连续运动,以及外围民族和他们的文化向中亚地区的连续运动。在古代丝绸之路上,中亚和东西方来往的使者中,有些是奉命因政治军事和朝贡贸易而来;还有是来自中亚的商人以及贸易使团、各宗教的传教者和翻译家……这条横跨亚欧大陆的复杂贸易线路,不仅促进商业贸易的繁荣,还因在丝绸之路上有这些不同身份的使者,他们携带着新物种、新思想,是文化传播的“中间商”,将亚欧大陆各地区紧密联系。

使者交流的开端

将“两汉”时期称作丝绸之路使者文化的正式开端,是因为自西汉张骞两次出使西域后,打通中亚和东方直接的通道,还带回了关于西域各国的风土人情。自此中国史书开始官方记载中亚各国以及和中国的来往状况。自从《汉书》以后中国各个朝代所编正史中,都把中亚列在“西域”之中。这是因为在中国历史上,如汉、唐、元、清等王朝统治时期,所管理统治的地区范围一度扩展至西域中亚地区。中亚地区的原住民和后来的征服者成为沟通东西方的中间使者,不断展开与中国、波斯、罗马等在政治军事上的外交、经济上的商业贸易、思想宗教的传播等。

自汉武帝遣使张骞沟通与西域的往来,古代中亚与周边民族和国家的互动便逐渐活跃起来。在封建社会的历史时期,古代丝绸之路上的使者以及随行的使团来往络绎不绝。在西汉时期有为军事联盟而出使的张骞,东汉班超命甘英远赴大秦(罗马)但最后只到达波斯湾;在军事原因中,例如唐朝时期中亚各国因大食的入侵遣使求援,如此加强了中西方之间的联系。从促进丝绸之路上国家之间交流的角度来看,古代交通技术并不发达的情况下,代表国家的使者就是外交官。因出使的目的不一样,所以代表不同的身份,有象征和平的外交使者,有为争夺丝路贸易中利益的谈判使者。

粟特商人与贸易使者

粟特又称昭武九姓、九姓胡等,在西方古典文献记载为索格底地区(Sogdiana,音译作“索格底亚那”,意思是漂亮的神圣清洁之地)。粟特商人在陆上丝绸之路最活跃和兴盛的时间大概是公元三到八世纪,最后在十世纪完全消失。直到近代斯坦因等探险家在中国西北地区发现有关粟特语的古信札,才使粟特人的历史重见天日。

历史上的粟特人从未形成一个统一的国家,长期受周边强大的外族势力控制,先后臣属于波斯的阿契美尼德王朝、希腊的亚历山大帝國、塞琉古王朝、大月氏贵霜、嚈哒、西突厥等。粟特商人在丝绸路上参与丝绸商贸活动,经过长时间组建起几十或百人的商队,贩运丝绸和香料等大宗商品,主要来往于中国、印度、波斯、拜占庭等。除了善于经商,头脑精明外,粟特商人精通多种语言,不仅和中国唐朝联系最为密切,还将足迹扩展到了印度、波斯和东罗马帝国,“凡利之所在,足迹无不至”。通过使聘贸易等方式,中亚各国与东西方建立了友好属国关系,而丝路贸易所构成的区域经济环境又把它们紧密地联系在一起。撒马尔罕出土的阿弗拉西阿卜壁画中展现撒马尔罕与外部世界的使者关系,这些使者描绘中,中国人在最中间的位置,可见当时双方的盟友关系。除此之外,壁画中有各国使节四十二名,反映出当时统治撒马尔罕某位国王正在进行与邻邦诸国的货物贸易。

粟特商人贩运胡粉(化妆品)、胡瓶、胡盘(金银器)珠宝等奢侈品的记载,曾在出土的敦煌、吐鲁番文书中大量出现。并且古代世界的宝石贸易中心是拜占庭帝国的叙利亚省,因而可以推测这些奢侈品大多出自波斯和东罗马。而丝绸作为奢侈品,在西方需求量也很大。所以在亚欧大陆上,东方与西方由于生产商品的互补性造成商品交换的客观需求。粟特人所在的本土地区——中亚索格底亚那,地理位置正处于丝绸之路陆上的中心枢纽之地。尤其到中国唐代中期,粟特人的商业活动达到极盛,他们的经商路线不仅沿用丝绸之路的主干道,而且经由突厥、吐蕃、回鹘等民族政权控制的地区,促进了亚欧内陆的多边贸易。

贸易之路上的中亚宗教使者

除了政治、军事原因导致的使者交往,宗教与商业一直是文化传播中更长久和重要的交流方式。利益与信仰是驱动不同文化民族之间交往的直接动因,虽然丝绸之路因为冲突、战乱等政治原因而不时中断,却因这些经商者、传教者的坚持而不断畅通。纵观丝绸之路的历史,思想和技术沿着贸易路线传播,而商人一直是主要的传播媒介,这并非巧合。因为商人不仅仅是运送、出售和获取货物,他们在进行的路上会进行社交、互动和观察,从而把学到的内容带到各处。贸易路线的存在和长期商业活动,意味着宗教思想可以较为容易沿着横跨亚欧大陆的贸易网络传播。在古代丝绸之路文化传播史上,各个地区之间为了结伴进行长途贸易,相互建立联系,就会学习不同的语言以及信仰不同的宗教。这样一来,在经商之路上,所到一个地区宗教会再次传播。

宗教与贸易的关系是相互加强的关系。例如,佛教的扩张带来对丝绸的需求增加,大规模的丝绸被用于佛教仪式,从而进一步刺激长距离的贸易活动,而在这个长距离的贸易中,又会加强佛教的传播。宗教思想沿着丝绸之路传播,主要是通过使者的传教活动。但由于路途遥远艰险,亚洲内陆有大片不适宜居住的土地,通常没有水,人烟稀少,加上干燥广阔的沙漠,以及极端的大陆性气候所阻碍,无论在冬季还是夏季,旅行都非常困难。为了确保能活下来到达目的地,唯一的选择就是加入同方向行进的商队。对于商队来说,他们遵循既定的路线,通常由职业的商队领队带领,偶尔商队会在经过特别危险或盗匪猖獗的地区时,还会得到军方的护送。

同时,高僧进入中原传播宗教,與胡商的商业活动有密切关系,僧侣和这些商人互相帮助。在古代丝绸之路上,传播宗教的僧侣与粟特商人或者其他商人同行。由于穿越亚欧大陆的地理自然条件恶劣,相互结伴可以最大限度地减少旅途的风险。商人不仅能保障僧侣的正常生活需求,与此同时,这些僧侣还可以在宗教上给予经商之人心理上的帮助。因而,也在一定程度上促进了宗教的传播。随着更多的粟特人成为佛教徒,他们在主商道上建起越来越多的佛塔,如在巴基斯坦北部罕萨(Hunza)谷可以见到的:无数过路的粟特人将自己的名字刻在佛像边的石头上,以求漫长的旅程平安而有收获。佛教在通往西方的主要商道上也产生了相当程度的影响,在土库曼斯坦的梅尔夫(Merv)发现的大量建筑,以及在伊朗腹地发现的一系列碑文,都证明佛教有能力和当地的宗教竞争。

从两汉之际,佛教已开始传到中国内地,传教的正是贵霜国的佛教徒,当然还有来自中亚地区的佛教徒。来华的佛教僧徒中有很多是来自中亚康居、安息等地的僧侣。在这些佛教徒中,安息人中大多为姓安或姓支的大月氏人。粟特人大多懂得外语,有些人甚至能读会写,经常担任口译和翻译员,将佛教、摩尼教的大部分宗教文本翻译成各种语言,从印度的阿拉姆语、或帕提亚语到大夏语、吐火罗语、土耳其语或汉语。一旦佛教在中国建立起来,丝绸之路就提供了一个天然的通道,中国佛教的影响可以通过中亚再次向西传播。

从西汉张骞出使西域,打通陆上丝绸之路东段,整个东西方的文化交流才算正式开始。在古代,除了战争以外,国家之间和平友好的往来方式就是使者往来。丝绸之路上代表国家出使的外交使者,就是早期原始的国际外交活动。人类文明的发展是不同种族、不同地域、不同文化的人参与传承才得以生生不息。文明演进的过程不是由独立的个体或民族国家完成的,而是要超越种族、国家、宗教视角。从这个意义上来说,使者不单是那些承担政治军事和贸易宗教等特殊使命的人,而是人类文明不断前进发展中有过沟通和贡献的所有参与者。最后,引用季羡林先生说过的话作为结语:“文化交流是推动人类社会前进的主要动力之一。文化一旦产生,就必须交流,这种交流是任何力量也阻挡不住的。”

作者单位:山西师范大学