《论持久战》的理论起源

2022-03-30潘清

潘清

至1938年5月,中国的全面抗战已近一年,其时八路军取得了平型关大捷,而国民党军队也取得了正面战场上的第一个胜利——台儿庄大捷。但是,日寇北上和南下的进攻之势依然没有能被遏制。在徐州會战结束后战场转向武汉会战。这一时期,国内“速胜论”与“亡国论”甚嚣尘上。“速胜论”认为中国一定能很快战胜倭寇,淮海一仗就是敌人的最后挣扎。《大公报》还刊发社论,宣传徐州会战就是“准决战”。而“亡国论”则认为再打就要亡国,后来投降日本的周佛海说:我们的武器不如人,战必败。投降主义的言论一时间充斥于国内政界、媒体。如何看待其时国内的历史状况,全面抗战如何进行,最终的结局是什么,这一系列问题留给了当时的中国政界领袖。中华民族到了“最危险的时候”。面对错综复杂、变化多端的国内外各种矛盾和形势的发展,国共两党对抗战的艰苦程度和时间延续都是有所认识的。特别是中国共产党的领袖毛泽东,在危急关头系统总结全党的持久战理论,写出《论持久战》一文,科学分析了全面抗战十个月以来的实际形势,分析抗战的方略,指出:中华民族已经到了最危急的时刻,中国不会亡国,但抗战不可能速胜,从理论指导了全民族的抗战,指明了抗战胜利的前景。

一、中国共产党对持久战的

认识和总结

早在“九一八”事变后,中国共产党就率先提出对日作战、反抗日本侵略。1932年1月1日,中共中央发布《中国共产党对于时局的主张》,提出:“全中国的民众现在是处在一个生死存亡的关头!”“帝国主义列强对于我们的侵略是日益加紧。日本帝国主义已经占领了东三省。”中国共产党认为,“民众革命与民众政权是全中国民众自救灭亡的唯一出路”。“用民族的革命战争去打倒帝国主义”。“没收地主阶级的一切土地给贫苦的农民”。指出:“胜利是属于我们的。”[1]3-12随着日本势力不断南下,在上海又挑起“一·二八”事变。为此,1月27日,中国共产党发布《中共中央为武装保卫中国革命告全国民众书》,号召“全中国的民众们”,武装保卫中国革命![1]94-95 4月25日,毛泽东主席代表中华苏维埃临时中央政府发表《中华苏维埃共和国临时中央政府宣布对日战争宣言》,宣布:“中华苏维埃共和国临时中央政府特正式宣布对日战争,领导全中国工农红军和广大被压迫民众,以民族革命战争,驱逐日本帝国主义出中国,以求中华民族彻底的解放和独立。”[1]637但是,由于王明“左”倾教条主义在红军中横行,毛泽东的正确主张得不到落实。王明用阵地战代替游击战和运动战,用所谓“正规”战争代替人民战争,导致红军在第五次反围剿中失利,1934年10月中央领导机关和红军主力退出根据地,被迫进行战略转移——长征。

在长征途中,红军一路浴血奋战,在红军两大主力懋功会师后,着手召开瓦窑堡会议。瓦窑堡会议其实是六届中央政治局扩大会议,于1935年12月17日至25日在陕北安定县(今子长县)瓦窑堡召开。会议提出了关于建立抗日民族统一战线的理论和策略。特别是我党对统一战线领导权的确立,既着重批判“左”倾教条主义在政治策略上的错误,也提醒全党警惕1927年无产阶级放弃领导权而致革命遭受失败的教训。

早期的中国共产党高级领导者,既有植根于中国大地、注重调查实践的毛泽东,也有游历多国、具有国际视野的周恩来。卓越的领导者在九一八事变之后,面对日寇的入侵,他们当即提出过多条抗日纲领,在抗战的初期随着战场和社会形势的转变,通过理论思考,不断提出号召和纲领,同时也不断充实理论成果。他们深知中日两国实力的差别,但是坚信中国人民可以取得这场战争的最终胜利。他们的不断探索正是中国共产党的抗日持久战理论的最初形式。

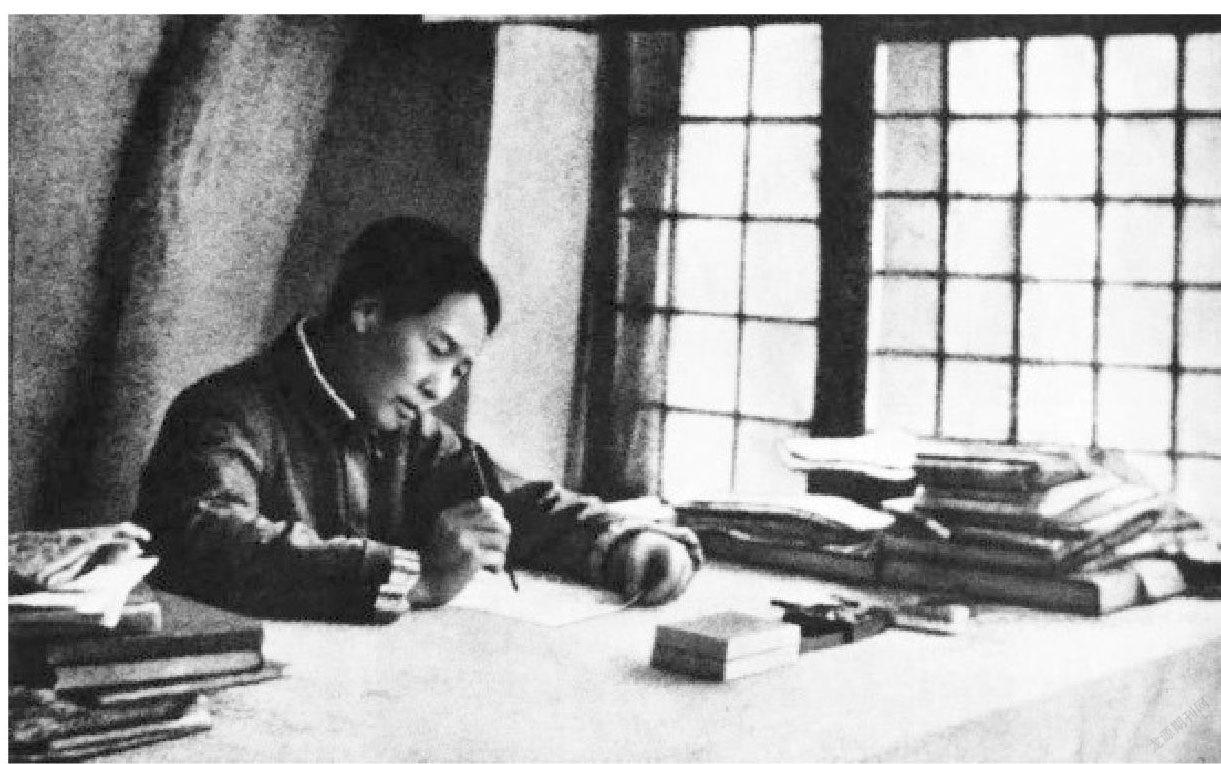

“七七”事变之后,华北危急,平津危急。日本在事变之后,寻求舆论上不扩大,并积极拉拢国民党内的亲日派将领,放出风声,要以汪精卫为对手进行和谈。诱降让一些人认为不需进行全民抗战,只需隐忍,日寇碍于各方因素将不会南下,而再战必亡的论调在四处响起,中华民族到了“最危险的时候”。中国抗战能不能到底,抗战主要依靠什么,民众组织、抗击敌军之方略等一系列问题需要得到回答。特别是中国共产党从“九一八”事变以来发布的抗日救国的若干纲领,如何在操作层面上得到实施?在理论上回应各方质疑,探讨抗日战争的具体方略摆在中共中央面前,不容回避。在中国共产党一方,为统一思想和认识,制定正确路线和策略,1938年5月26日到6月3日在延安召开抗日战争研究会。会上,毛泽东同志亲自做了《论持久战》的演讲。演讲深刻揭示了抗日战争的基本规律,将抗战分为三个阶段,分别是防御、相持和反攻,并导以战争胜利的战术,指出运动战和游击战是夺取抗日战争胜利主要的战略战术,组织民众起来进行抗战,兵民是胜利之本。毛泽东通过分析从全局上驾驭抗日战争发展趋势,回答了人们对战争前途的疑虑,中国不会亡国,但抗战不可能速胜。

《论持久战》演讲稿经过毛泽东整理修改后,先在延安油印出来在党内传阅。1938年7月1日,延安我党的杂志《解放》(第43、44期合刊)正式刊出《论持久战》,内文则是以《论持久战——论抗日战争为什么是持久战与最后胜利为什么是中国的及怎样进行持久战与怎样争取最后的胜利》为题。同年7月,延安解放社出版了《论持久战》的单行本,毛泽东亲笔题写的书名和署名印在封面右侧上;亲笔题词“坚持抗战,坚持统一战线,坚持持久战,最后胜利必然是中国的”则印在扉页。左上角有“抗日战争研究会编 抗日战争丛书”字样,左下角有“解放社出版1938”字样。封底有手写体“解放”。总经售为延安新华书店,定价2角。103页,铅字印刷,竖版。两个珍贵的版本现国内多个重要图书馆有收藏。《论持久战》是中国共产党领导抗日战争的纲领性文献,而这也是“九一八”事变后中国共产党不断发出全民抗日号召的理论集成。

二、国民党方面“持久作战”方针的形成

“九一八”事变之后,日寇不断南下,挑起“一·二八”事变、华北事变,在这步步紧逼的历史剧变中,国民党中央也着手应对。面对凶狠的来犯之敌,在“九一八”事变之后,以蒋介石为首的国民党中央和国民政府,也已经预判中日间必有大战。但是他的主政方针却没有随之改变,仍然是“攘外必先安内”。但随着战局的变化,特别是上海“一·二八”事变后,他的心理悄然改变。1932年2月25日,蒋介石在日记中写道:“余对于倭寇,决心与之持久作战,深知非持久作战,不足杀灭倭寇夜郎自大之野心也。”这时他已提到持久战,但是他以隐忍为基调,认为中国四分五裂,国力贫弱,所以不求战,以应战为策略。主要目标是围剿中央苏区,把红色政权扼杀在摇篮中。在对日作战方面,他着手布置经济方面的备战。10月23日,蒋介石的日记中记叙:“对于国家前途困心备虑,苦思熟考……现在只可做相当自卫防御军备而止,决不能以积极备战为主要任务。此时积极剿匪,以求社会之安定,发达农业,增加生产,先使民族保育生孳,而求独立,然后再决参战与否。如能,故不必急求军备。当在社会主义路线上,谋尽消灭帝国主义,以养成中国社会资本主义,乃是立国大计。如与倭寇竞军备,则适足速亡而已。”国民政府为对日作战成立国防设计委员会,蒋介石亲任委员长,翁文灏、钱昌照分任正副秘书长,并于当日命令翁文灏制订计划。后又改组,成立资源委员会,这是战时最为重要的工业建设管理组织机关。其时日本在上海的军事行动激起了当时的其他帝国主义势力的不满,英、美等国生怕自己的利益受到损失。他们发起了淞沪调停。在这种情况下,日本当局转而主要以华北为主要攻击目标。

1932年底,日军从东北南下,进逼热河,激起中国的长城抗战。蒋介石对此主张抗战,就是退守到边隅之地,也要全力抗战,以图来日恢复中华。但是面对来势汹汹的日寇,国民党没能组织起统一的全面反击,让国人失望,也饱受国内舆论的压力。

为加强对苏区的围剿,蒋介石在庐山成立庐山军官训练团,以训练军官们的政治和野外战斗素质。1935年8月17日,蒋介石因庐山训练周之际,在庐山牯岭接见察哈尔省代主席秦德纯,听取华北态势的报告,指出:“日本是实行侵略的国家,其侵略目标现在华北,但我国统一未久,国防准备尚未完成,未便即时与日本全面作战,因此拟将维持华北责任,交由宋明轩(哲元)负责。务须忍辱负重,委曲求全,以便中央迅速完成国防。将来宋军长在北方维持的时间越久,即对国家之贡献愈大。只要在不妨碍国家主权领土完整大原则下,妥密应付,中央定予支持。此事仅可密告宋军长,勿向任何人道及为要。”[2]669这一点可以明确,政府在此一时刻,因为未能全面组织好防控,认为日军只取华北,于是也有以华北换得暂时的战局安稳,以图再战,恢复中华的想法。这种战略误判,无疑给后来的持久作战的实施带来消极影响。

1937年“七七”事变爆发,这一时节正值在第二期庐山军官训练团开训之际。蒋介石早在5月即不断得到华北日军进行军事活动的情报,在接到事变的报告后,他晚间在日记上记下:“决心应战,此其时乎?”表达了持久抗战之愿。7月17日,国民政府行政院院长、军事委员会委员长蒋介石在庐山发表著名的“最后关头”演说。军事委员会委员长蒋中正在第一期庐山谈话会第二次共同谈话,报告政府对卢沟桥事变所采取的方针及其个人对事变发展的观察,并于是月19日公开发表。作为政府对于解决卢沟桥事变之立场,其中指出:“再没有妥协的机会,如果放弃尺寸土地与主权,便是中华民族的千古罪人”,“如果战端一开,那就是地无分南北,人无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任,皆抱定牺牲一切之决心。我们只有牺牲到底,抗战到底,惟有牺牲的决心,才能博得最后的胜利”。这是国民政府对于“抗战到底”的明确宣示。8月18日《中央日报》发布《告抗战全体将士书》,公开宣示:“敌人侵占平津及冀东察北,深入内地,陷于泥淖,其战略政略战术,均已失败,造成我军持久抗战、消灭倭寇千载一时之良机。”“我军决战获胜之至道要术:倭寇要求‘速战速决’,我们就要坚持‘持久战’‘消耗战’,以消灭其实力,挫折其士气。”全民抗战大幕拉开。

三、国共两党持久战的异同

可以明确,国共双方坚持抗战的领导人都对此有所共识,都认为中国有众多的人口,丰富的资源,地域辽阔,这是我们进行持久战的保证。毛泽东的论持久战思想是以往中共领导人关于持久战思想的合力形成,更是他本人的深刻提炼,包含关于战争阶段分析和战争中所采取的具体作战形式。他写道:“抗战十个月以来,各种表现急性病的意见也发生了。例如在抗战初起时,许多人有一种毫无根据的乐观倾向,他们把日本估计过低,甚至以为日本不能打到山西。有些人轻视抗日战争中游击战争的战略地位,他们对于‘在全体上,运动战是主要的,游击战是辅助的;在部分上,游击战是主要的,运动战是辅助的’这个提法,表示怀疑。他们不赞成八路军这样的战略方针:‘基本的是游击战,但不放松有利条件下的运动战。’认为这是‘机械的’观点。”[3]

毛泽东的论点显然跳出了关于中国的抗战是不是持久战的问题,他所关心的则是全民族的抗战怎样进行,他坚持的是运动战和游击战,认为日本是强敌,但是他们入侵中国,兵力少于中国,在他们占领区的后方应是我们军队活动的主战场。不应机械地将正规部队放在正面战场一味拼死作战,大量消耗兵员,期待国际社会的救援。这也揭示了正面战场失利的原因。在《论持久战》一文中,毛泽东和共产党人的持久战更加注重动员与武装民众,是在全民抗战的基础上的抗战,是一场土地革命的战争。这场战争的战略方针是以运动战为主,游击战、阵地战为辅。毛泽东的《论持久战》指明了战争胜利一定属于中国。《论持久战》具有宏观的预见性,是毛泽东思想发展的高峰表现。

在抗日战争研究会上,毛泽东的深刻见解、高超演讲艺术和语言艺术,让演讲不胫而走。而中共领导人深知舆论宣传的重要性。就在毛泽东的演讲过去不到一个月,各地的八路军办事处纷纷出版和宣传。前文已述及《论持久战》最早的两个版本。而在汉口,1938年7月25日新华日报馆也印行《论持久战》。据目前统计,英译本也大约有四种,分别是:周恩来安排女共产党员杨刚所译,发在上海《自由谈》,这一版本对留守上海的外籍人士影响颇大。暨南大学商学院学生周鸿慈(也是当时上海大专院校地下党的领导人之一)主编的中英文双语报刊《译丛周刊》第42期上的《论持久战》中英文版。这篇《论持久战》英译名为How China Can Win?译者未署名。另一说是第一卷第3期,1938年10月26日,第73—78页。最有名气的当属爱泼斯坦的英译本《论持久战》。波兰人伊斯雷尔·爱泼斯坦(Israel Epstein)受命于周恩来与廖承志,在香港翻译出版后,从香港或马尼拉发往世界各地。还有一版是由擅长中英文翻译的许孟雄教授所译。

面对日寇的不断进逼,国民政府从经济上实行战备,将战略物资大规模迁往西北、西南,但以应战为主,不主动扩大战场规模,但是蒋介石的经济备战存在着明显的漏洞。东北被日军武装侵略,主权丢失,华北面临分裂。他寻求的经济备战与国民党“攘外必先安内”政策是互为表里的。《蒋委员长的战略与战术》《陈诚将军持久抗战论》是国民党方面论述持久抗战的代表性作品。以《陈诚将军持久抗战论》为例,该书虽然也强调“持久抗战”,但没有进行战略与战术层面的区分,统称为“战术”。这种作战指导思想的缺陷,无疑是导致正面战场严重失利的关键因素。中国共产党的持久战理论的高明之处在于以战役、战术的速决战达成战略的持久战,在战略内线防御作战中突出战役、战术的外线的进攻战。国民党基本上用战术的持久消耗战达到战略的持久战,战术上呆板、保守,虽有消耗日军积极意义,但自己的代价很大。此外,中国共产党的持久战理论实际上是全民动员的人民战争理论。就各自战略实施过程而言,国民党单纯依靠政府、政府军进行持久消耗战,与共产党的持久战略不可同日而语。

历史充分表明,以毛澤东同志为主要代表的中国共产党人,能够运用马克思主义原理分析和解决重大现实问题,并在实践中丰富和发展马克思主义理论。《论持久战》在国内外一经公开发表,就立即作为战略指导思想运用于以中国共产党为中流砥柱的全民抗战中。《论持久战》是中国人民夺取抗日战争和解放战争伟大胜利的思想武器。“我们共产党人,同其他抗战党派和全国人民一道,唯一的方向,是努力团结一切力量,战胜万恶的日寇”。

参考文献:

[1]中央档案馆.中共中央文件选集(1932—1933):第8册[M].北京:中共中央党校出版社,1985.

[2]吕芳上.蒋中正先生年谱长编:第4册[M].台北:“国史馆”,2014.

[3]毛泽东选集:第2卷[M].北京:人民出版社,1991:441.

(作者系江苏省社会科学院研究员)

责任编辑:彭安玉