小心伏邪来致癌

2022-03-27

疾病潜伏期的概念大家并不陌生。时下新冠肺炎疫情在世界范围内内仍形势严峻,我国也要求归国人员必须经过数周的隔离、多轮核酸检测后方可流动,这便是因为新冠病毒感染人体后存在潜伏期。这种致病刺激物侵入机体或对机体发生作用起,到机体出现反应或开始呈现症状时止的时期就叫做潜伏期,也被称作疾病的隐蔽期。

传统中医也有类似的概念,历代医家通过对疾病发病形式、规律的观察,也提出了与潜伏期相似的概念——伏邪。伏者,匿藏也,所谓伏邪,其实指的是一种“藏匿”的邪气。伏邪概念最早见于《黄帝内经》,其中大家已经较为熟悉的“四气调神大论”篇有较多四季养生方面的论述,其中就指出了如果当季“逆之”(违反养生的原则),则下一季可能出现相应的病证。在“阴阳应象大论”篇中更是明确提出:冬伤于寒,春必温病;春伤于风,夏生飧泄;夏伤于暑,秋必痎疟;秋伤于湿,冬生咳嗽。这种延后一季致病的邪气,其实就是伏邪。

伏邪有狭义与广义之分,狭义的伏邪指伏气温病,即外邪侵犯人体,正气被束,不能托邪外出,使邪气得以伏匿,或伏于膜原,或伏于肌腠,或伏于肌核,或伏于脂膜,逾时而发,此概念有些类似于外感疾病(包括传染性疾病等)的潜伏期。广义的伏邪则指一切伏而不即发的邪气,即包括了七情所伤、饮食失宜、痰浊、瘀血、内毒等内在的致病因素。清代医家劉吉人在《伏邪新书》中论述:“感六淫而不即病过后方发者,总谓之曰伏邪。”说明风寒暑湿燥火这些邪气侵犯人体,都有可能在正邪相搏的过程中潜伏下来,等待节气变化或是其他因素刺激后再次发病。不难发现,伏邪概念既包括了传染性疾病的潜伏期,也包含了接触了致病因素但尚未发病的一段时期,针对性地干预伏邪对未病防病、已病防变有着重要的意义。

北京中医药大学第三附属医院肿瘤血液科的主任李仝告诉我们,伏邪不一定仅仅导致外感病症发作,与可怕的癌症也有着千丝万缕的联系。而通过研究发现,伏寒邪、伏燥邪这两种伏邪对人体有着巨大的伤害。

所谓伏寒邪,指的正是寒邪侵体后形成的潜藏之邪。冬季天气寒冷,寒邪当令,容易出现寒邪侵体的情况。而如果邪气并没有超过正气自身的调节范围,被正气压制但不能消灭,那么就会形成这种伏寒邪。李主任告诉我们,寒则凝滞气机,容易产生积聚,而积聚则会大大增加癌症发生的风险。不难发现,伏寒邪与癌症的发生密切相关,李主任认为,从中医病机、病因等角度来说,伏寒邪与三分之一以上的肿瘤有关。

伏寒邪的诱因有很多,阳气不足内生寒邪、穿衣不当、饮食生冷、生活不当等都可能导致寒邪侵伏人体,伺机而动。当我们经常出现脖子凉、落枕、肚子凉、腹泻、腿抽筋、腰酸痛等情况时,就要警惕身体中可能存在伏寒邪。

大椎穴是督脉的重要穴位,督脉统领一身阳脉,大椎穴位于督脉上,又称为三阳、督脉之会。即手足三阳的阳热之气由此汇入,并与督脉的阳气一起上行至头颈,故为手足三阳及督脉之会。这个地方受寒容易导致脖子酸痛、发凉、落枕。

大椎穴位于人体的颈部下端,第七颈椎棘突下凹陷处。取穴时往往需要另一人的协助,方可定位准确。首先需要正坐低头,另一人找到您颈背交界处椎骨高凸处的椎体,其下缘的凹陷处即是大椎穴的位置。

如果椎体凸起不明显,可以活动头部,由协助者确定您活动头部时不会移动的椎体(从上往下数第一节这样的椎体),即为第一胸椎(大致与肩平齐)。向上数一节椎体即为第七颈椎,找到最高点下方凹陷即为大椎穴。

命门穴属于督脉,有维系督脉气血流行不息的作用,是阳气之根、为人体的生命之本,故名“命门穴”。如果它受到寒邪侵袭则会使得阳气受损,导致腰部酸痛、发凉、沉重等不适。

命门穴位于腰部,后正中线上,第2腰椎棘突下凹陷中,与神阙穴(肚脐)对应。

神阙穴即为人体肚脐,有温阳救逆、利水固脱的功效。它非常薄弱,也容易受到寒邪的侵袭,此处受凉容易出现肚子腹痛、腹泻、发凉。

神阙穴即为肚脐,于肚脐中央取穴。

三阴交穴位于足太阴脾经上,足太阴、足少阴、足厥阴三条阴经在此处交汇,故名三阴交。刺激三阴交可以疏调足三阴经的经气,以健脾益胃、调肝固肾、理气调血。此穴位处阴经之气较盛,同时处于脚踝,易于感受寒邪,如果受寒则出现腿抽筋、下肢沉重、足踝部发凉等。

在小腿内侧,当足内踝尖上3寸,胫骨内侧缘后方。在小腿内侧,正坐屈膝呈直角,在踝关节内侧,四个手指并拢,沿着足内踝尖(脚内侧内踝骨最高点)向上另一侧对应的点,即足内踝上缘四指宽处,按压有一骨头为胫骨,此穴位于胫骨后缘靠近骨边凹陷处。

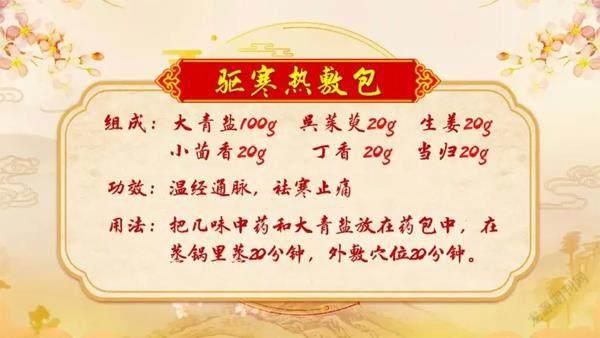

李主任推荐了一种能够去除伏寒邪的热敷包,制备简单、使用方便,针对上述穴位施以热敷便可以幫助人体清除伏寒邪。

吴茱萸20克、生姜20克、小茴香20克、丁香20克、当归20克、大青盐100克。

温经通脉、祛寒止痛。

将上述药材放入布包中,大火蒸20分钟即可取出,热敷包就做好了。

将热敷包用毛巾包裹后热敷于患处。脖子凉、痛可敷于大椎穴,肚子凉、易腹泻者可热敷在神阙穴,腰酸痛、腰凉可热敷在命门,腿凉、易抽筋者可热敷在三阴交。颈部发凉、易落枕者可热敷在大椎穴处。每个位置可热敷20分钟,一个药包可反复加热使用,直至没有药味后再更换。

皮肤过敏或破溃者慎用,糖尿病人使用时注意避免烫伤。

燥邪是秋冬时节较为常见的邪气,当其侵入人体后,也易形成伏燥邪而威胁健康。中医认为,燥邪的特性是耗气伤阴,容易导致人体气阴两虚,严重时则会导致阴阳两虚。李主任告诉我们,气阴两虚、阴阳两虚都是肿瘤发生的重要病机,这种伏燥邪与食管癌、胃癌、肠癌等癌症的发生有密切的关系。

当我们经常出现口燥咽干、皮肤干、脱屑、大便干结等情况时,就考虑有伏燥邪潜伏体内。

阴虚体质的人往往存在阴虚内热的情况,热盛灼伤津液导致同时出现阴液不足的证候以及热象,多表现为手足心热、午后潮热、烘热盗汗、口燥咽干、心烦失眠、头晕耳鸣、舌红少苔等。阴虚体质之人面对燥邪抵抗力弱,更易因燥邪侵体而出现伏燥邪。

现代人生活节奏快,压力大,经常需要熬夜,熬夜会损伤阴阳,导致白天筋疲力尽、记忆力越来越差、体力越来越差。从而导致血虚、阴虚,增加伏燥邪出现的风险。

春季早晚温差很大,南方多湿冷,北方多燥热,冷热交替时人体易感燥邪。

春季本就是阳气生发的季节,很多人容易上火,如果再过食温补的食物,会滋生内热灼烧津液,导致燥邪内生。

李主任告诉我们,滋阴润燥是针对伏燥邪的主要治法,增液汤正是一种效果不俗的滋阴润燥方剂,非常适合伏燥邪的患者使用。增液汤出自清代著名医家吴鞠通所著的《温病条辨》,创立了“增水行舟”疗法,通过养阴、润燥、生津来治疗便秘。如果将肠道当作河道,粪便当作舟船,燥热之邪导致肠道中水流枯竭,则粪便自然无法顺流而下。而增水行舟之法便是通过滋阴润燥,使得肠道恢复良好的水位,粪便方可顺畅而下。临床应用中,增液汤已经不仅仅可以治疗肠燥津亏所致的便秘,对于燥热之邪所致的多种病证都有很好的疗效。

生地黄5克、玄参5克、麦冬5克。

滋阴润燥、增水行舟。

方中重用元参养阴生津、清热润燥,为君药;麦冬甘寒滋液润燥、养阴清热,生地养阴清热、清血分热,为臣药。三味相配,有滋阴润燥、清热的功效,很适合换季时有燥邪的人喝。

将上述药材一同下锅煎15分钟,取汁饮用,脾虚怕冷者可加生姜、丁香各5克同煎饮用。

(编辑 车 翀)

主任医师,教授,博士生导师。现任北京中医药大学第三附属医院肿瘤血液科主任、北京中医药大学中医肿瘤学临床学系副主任、国家中医药管理局“十二五”肿瘤重点专科学术带头人,北京市中医管理局首届中医药学术带头人、曾获北京市第二届“首都群众喜爱的中青年名中医”、北京市复合型中医药学术带头人。

李仝教授长期从事肿瘤、血液病专业的临床和科研工作,擅长采用中西医结合方法治疗肺癌、肝癌、大肠癌、胃癌、食管癌、妇科肿瘤等恶性肿瘤及多发性骨髓瘤、恶性淋巴瘤、白血病等血液肿瘤,在应用中医药减轻患者在化疗、放疗等过程中出现的毒副反应,增强肿瘤细胞对化疗药的敏感性及对肿瘤细胞的多药耐药逆转方面有较为丰富的经验和研究。

门诊时间:周二、周三、周五上午