新冠肺炎疫情期间大学生信息过载、负性情绪与无意传谣行为的关系

2022-03-26王建军袁付成

胡 伟,王建军,袁付成

(中国人民解放军战略支援部队信息工程大学,郑州 450001)

一、问题提出

新媒体的兴起使谣言信息获得了更强的传播能力和效果,新冠肺炎疫情期间,网络社会已成为谣言滋生的重灾区〔1〕。谣言指的是未经证实或缺乏根据的信息〔2〕,由于谣言采用各种技术和内容迷惑读者,个体在不明真假时对信息进行传播的无意传谣行为广泛存在〔3〕。大学生正处于青少年与青年早期的关键成长期,在接受网络信息积极影响的同时也容易轻信谣言甚至成为谣言的传播者。谣言不仅会潜移默化地影响大学生的思维方式、是非价值判断,更可能严重威胁社会秩序与稳定,破坏社会信任体系。因此,基于新冠肺炎疫情这一重大公共卫生事件,探讨大学生无意传谣行为的影响机制具有重要意义。

2020 年春季学期,由于疫情防控和网课学习的需要,大学生的主要生活范围在家中,互联网成为他们与外界联结的主要平台。危机情境中交换信息是人们的本能反应〔4〕,然而,疫情期间新闻报道、互联网各类信息数量激增,由于暴露于大量疫情相关信息中,个体可能出现接收信息量超过其认知能力的信息过载现象〔5〕。疫情相关信息中有大量的谣言信息,虚假真相效应(The Illusory Truth Effect)认为,个体倾向于把重复看到的信息当作事实的真相〔6〕。可见,人们在信息过载状况下可能因重复浏览谣言信息而相信谣言,谣言通过个体之间的信息获取和分享,被不明真假的网民广泛传播。因此,本研究提出假设1:新冠肺炎信息过载可以正向预测无意传谣行为。

那么,疫情中普遍发生的信息过载现象“如何影响”其无意传谣行为呢?负性情绪可能在其中起到重要的中介作用。一方面,信息过载可能导致负性情绪。疫情中,受到负面信息偏向的影响〔7〕,人们会更倾向于注意那些带有威胁和破坏性的负性信息,从而不可避免地受到负性信息的情绪感染。以往研究也证明,信息过载会带来各种负面情绪〔8-9〕,这一现象在疫情中可能更为突出。另一方面,负性情绪可能导致无意传谣行为。已有研究证明,负性情绪会降低人们对真相的判断能力,因此,灾难事件后的谣言事件尤其难以控制,这和灾难事件对人们负性情绪的启动有关〔10-11〕。综上,新冠肺炎信息过载可能会诱发大学生的负性情绪,而负性情绪可能会破坏认知活动,从而导致无意传谣行为的发生。因此,本研究提出假设2:负性情绪在信息过载和无意传谣行为之间起中介作用。

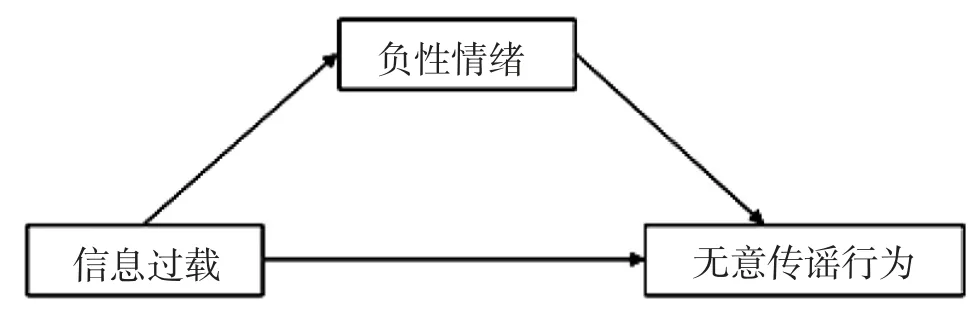

以往研究主要从理论经验和案例分析对谣言传播进行相关研究,缺乏传谣行为背后心理机制的量化研究。网络信息多元复杂、真假难辨,尽管政府相关部门和一些网络平台已经建立了筛选与甄别的信息监控机制,但由于网络信息传播的实时性,仍然难以有效控制谣言的传播。可见,除了从宏观层面制定谣言阻断政策和相关机制外,从受众心理角度探讨传谣行为背后的心理机制尤为必要。大学生是网络社交活动中最为活跃的群体之一,更是未来社会建设的主力军,对危机事件中大学生的心理特点和行为表现的研究尤为重要。因此,本研究拟对新冠肺炎疫情期间,大学生信息过载、负性情绪影响其无意传谣行为的中介机制进行深入探讨(假设模型见图1),以期为重大公共事件中塑造大学生的心理防御力提供针对性建议。

图1 信息过载、负性情绪、无意传谣行为关系的假设模型

二、对象和方法

(一)对象

本研究于2020 年3 月29 日至31 日,采用整群方便取样方式,通过网络问卷平台对某校大学生进行问卷调查,共回收有效问卷1 629 份。其中,男生1 420 人,女生209 人;大一学生627 人,大二学生616 人,大三学生386 人;学生年龄分布在17~28岁,平均年龄(20.08±1.51)岁。

(二)研究工具

1.信息过载量表

采用信息过载量表评估新冠肺炎疫情期间被试接收到过量信息的情况〔12〕,该问卷共3 个项目,如“我发现我被大量关于疫情的信息淹没了”,采用Likert-5 点计分,从1 表示“完全不同意”到5 表示“完全同意”,得分越高说明被试新冠肺炎疫情信息过载情况越严重。在本研究中,该量表的整体Cronbach α 系数为0.78。

2.负性情绪量表

采用负性情绪量表评估被试近期出现心烦、易怒、恐惧等各类负性情绪的强度〔13〕,该问卷共10个项目,采用Likert-5 点计分,从1 表示“非常轻微或没有”到5 表示“极强”,得分越高说明被试的负性情绪越严重。在本研究中,该量表的整体Cronbach α 系数为0.89。

3.无意传谣行为量表

根据谣言的界定〔1〕和分类〔3〕,采用自编的无意传谣行为问卷评估被试不明真假时传播谣言的情况,该问卷共4 个题目,如“新冠肺炎疫情中,在信息不明真假的时候,我曾经转发过该信息”。采用Likert-5 点计分法,从1 表示“从不”到5 表示“总是”,得分越高说明被试无意传谣的频率越高。本研究中该量表的内部一致性系数为0.70。

(三)统计分析

本研究采用SPSS21.0 对数据进行共同方法偏差检验、描述性统计分析和相关分析,采用SPSS 宏程序PROCESS 插件提供的偏差校正的Bootstrap 检验进行中介效应分析〔14〕,采用重复抽样5 000 次的Bootstrapping 方法,获取参数估计的95%置信区间。

三、结果

(一)共同方法偏差

本研究通过反向计分、强调匿名等方法避免可能出现的共同方法偏差,并采用Harman 单因素检验法进行分析,结果显示,共生成6 个特征根大于1的因子,且第一个因子解释了18.09%的变异,小于40%的临界标准〔15〕,因此,本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

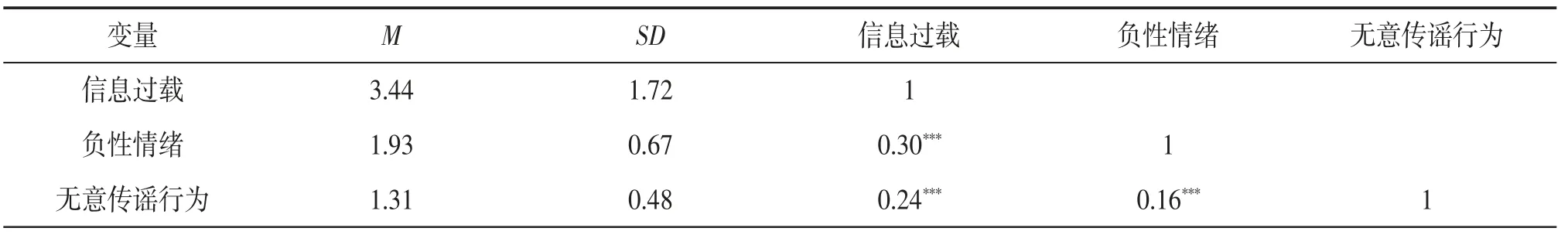

(二)各变量的描述性统计与相关分析

表1 呈现了各变量的平均数、标准差和相关矩阵,结果表明,信息过载、负性情绪和无意传谣行为之间均呈显著正相关。

表1 信息过载、负性情绪和无意传谣行为的相关

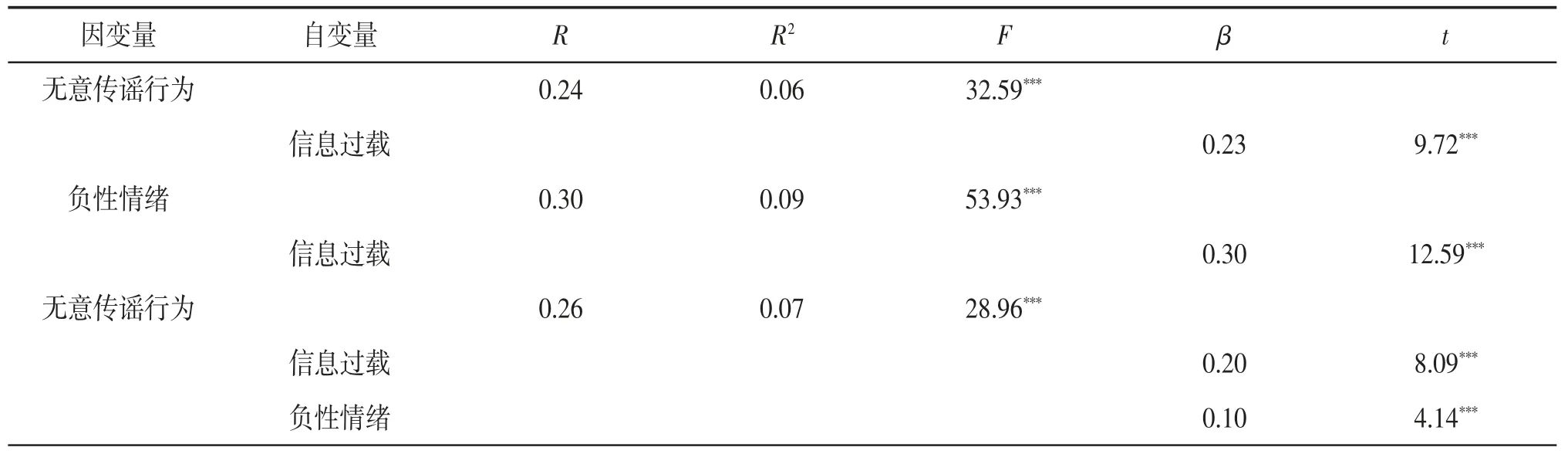

(三)新冠肺炎信息过载对无意传谣行为的影响机制分析

采用SPSS 宏程序PROCESS 中的Model 4 对中介效应进行分析,在控制性别、年龄之后,检验负性情绪在新冠肺炎信息过载和大学生无意传谣行为之间的中介效应。回归分析结果表明(见表2),信息过载对无意传谣行为预测作用显著(β=0.23,t=9.72,P<0.001),加入中介变量之后,信息过载可以显著正向预测负性情绪(β=0.30,t=12.59,P<0.001),负性情绪可以显著正向预测无意传谣行为(β=0.10,t=4.14,P<0.001),信息过载可以显著正向预测无意传谣行为(β=0.20,t=8.09,P<0.001)。

表2 负性情绪的中介模型检验

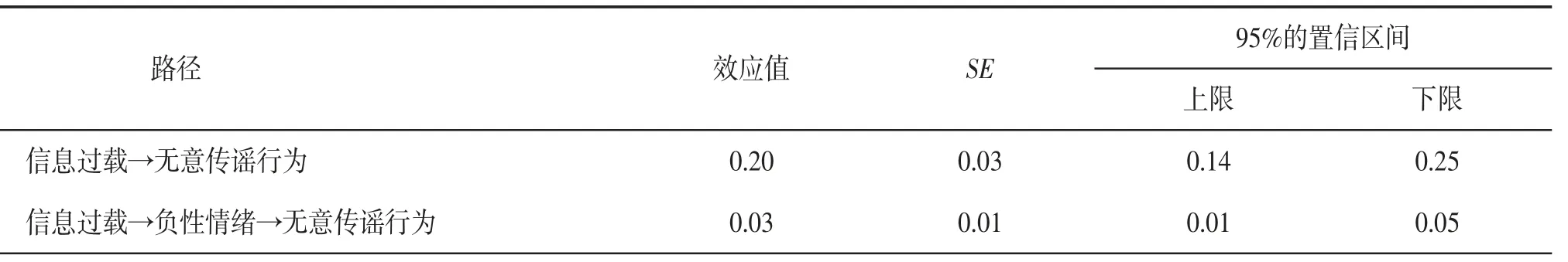

进一步采用偏差校正的百分位Bootstrap 法对中介效应进行区间估计,如表3 所示,信息过载对无意传谣行为的直接效应为0.20,95%的置信区间为[0.14,0.25],直接效应显著,间接效应为0.03,95%的置信区间为[0.01,0.05],间接效应显著,可见,负性情绪在信息过载和无意传谣行为之间起到部分中介作用,中介效应量为13.04%。

表3 直接效应和间接效应的分解表

四、讨论

本研究考察了新冠肺炎疫情期间信息过载对大学生无意传谣行为的影响机制。结果表明,信息过载、负性情绪和无意传谣行为呈显著正相关,说明认知因素、情绪因素以及行为结果之间紧密相连。和假设1 一致,本研究发现,信息过载可以直接地影响无意传谣行为。该结果支持了虚假真相效应〔6〕,为了获取心理确定感,危机事件中搜索信息是人们的本能反应,根据虚假真相效应,重复浏览谣言信息会使读者信以为真,把谣言作为真相分享给他人。同时,疫情中的信息过载有其特异性,通常是个体接受了过量与新冠肺炎相关的负面信息,在“宁可信其有”心理的影响下,个体很可能选择分享出这些含有风险提示的谣言信息,以达到提醒他人应对风险的目的〔16〕,无意传谣行为由此广泛发生。可见,新冠肺炎信息过载可以显著地正向预测大学生的无意传谣行为。

中介变量是信息过载“如何影响”大学生无意传谣行为的具体心理机制,本研究重点考察了负性情绪在信息过载和无意传谣行为间的中介作用。结果发现,信息过载不仅可以直接影响大学生无意传谣行为,还可以通过负性情绪间接地对其无意传谣行为施加影响。以往研究从“信息过载-负性情绪”〔8-9〕和“负性情绪-传谣行为”〔10-11〕角度间接地支持了这一结果,本研究的结果进一步揭示了“认知-情绪-行为”的内在心理过程。新冠肺炎疫情是一个全世界面对的重大压力情境,疫情带来的不确定性使人们需要通过搜集和分享信息来获取心理的可控感,在这一背景下,信息过载现象普遍发生,而信息过载现象本身就会增加个体感知到的心理压力〔17-18〕。同时,因为负面信息偏向和信息情绪传染的因素,民众会受到大量负面疫情信息的影响出现各类负性情绪,负性情绪会降低个体认知能力使其出现无意传谣行为,除此以外,谣言传播也是公众防卫机制和自我安慰机制的体现,谣言使人们的负性情绪有了正当化的释放“窗口”,传谣行为本身也是增加心理确定性、缓解负性情绪的一种方式〔19〕,可见,负性情绪在信息过载和无意传谣行为之间起到了重要的“桥梁”作用。值得注意的是,相对于信息过载对无意传谣行为的直接效应,负性情绪的间接效应较小,这可能和大学生身份的特殊性有关。认知-情绪双系统(Cognitive-Affective Processing System)理论认为,个体具有理性认知的冷系统和情感冲动的热系统〔20〕,有效地自我调节可以帮助个体将热系统转化为冷系统。高等院校是高知群体最集中的地方,相比其他群体,大学生具有较高的信息素质,更可能避免因为情感冲动而做出非理性行为,因此,尽管以往研究中认为情绪是传谣行为的直接心理驱动力〔21-22〕,但对于大学生这一群体来说,他们可能相对于其他群体更容易抵御负性情绪的影响,具有更高的谣言防御力。

综上所述,本研究揭示了新冠肺炎疫情中大学生信息过载如何通过负性情绪的中介作用影响其无意传谣行为。本研究启示相关主管部门,在公共事件中,应警惕大量负面信息集中报道传播带来的危害,疫情中可加强激发幽默、乐观、责任感、感恩等正性情绪的信息推送,同时引导网民自发减少接触或获取过量相关信息,以减少恐惧、无助、担忧等负性情绪,降低无意传谣行为;此外,谣言传播行为是个体降低其负性情绪的非理性手段,人们通过传谣行为来宣泄情绪,将自身的压力通过传谣的方式传递给他人,因此,应注意危机中网民的情绪管理;最后,尽管大学生传谣行为发生率相对较低,但由于该类人群行为对社会有较强的示范作用,应加强其在危机中的心理和行为训练,使该群体通过避免认知偏向、摆脱情感操控以增强其心理防御力,免于受到谣言的不良影响。