基于创新能力培养的课程思政教学改革研究

2022-03-26黄芳吴崇

黄芳 吴崇

摘 要:课程思政是大学生创新能力培养的一个重要依托。针对目前经管类本科生存在创新自我效能感低、创新动力不足以及创新思维不强等问题,高校应实施“理想信念与创新能力培养有机结合”的教学实践探索,遵循“思政引领—融合实践—反馈和总结”的融入思路,采用课程思政渗透激发经管类大学生的创新欲望、培养创新思维、引导创新方向以及指导创新实践,为实现民族复兴培养出具有创新能力的经管类卓越人才。

关键词:课程思政;创新能力;经管类本科生

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2022)05-0185-04

Abstract: Ideological and political education is an important platform for cultivating college students' creative ability. At present, there are some problems for the students' creative abilities, such as cognitive deviation, weak innovation consciousness and lack of innovative thinking training. The universities and colleges should adopt the teaching practice reform of "the organic combination of ideal belief and innovation ability cultivation", and follow the integration idea of "ideological and political guidance - integrated practice - result feedback and summary". By adopting the ideological and political cultivation to stimulate the innovation desire of Economics and Management college students, it is to cultivate innovative thinking, guide the direction of innovation, and instruct the innovation practice. The research aims to cultivate outstanding economic and management talents with innovative ability for the realization of great rejuvenation of the Chinese nation.

Keywords: ideological and political education; creative ability; undergraduates in Economics and Management

近年来,习近平总书记先后在全国高校思想政治工作会议、全国教育大会、學校思想政治理论课教师座谈会等重要会议上强调,高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题……把思想政治工作贯穿教育教学全过程[1]。党的十九大报告明确提出:“创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。”创新能力的培养是当今大学教育的重要任务,除了关注理论素质教育之外,更要关注大学生的实践能力和创新能力培养。作为新文科涵盖的经管类学科,以全球科技与经济发展、中国特色社会主义进入新时代为背景,专业内容与社会现实结合紧密,涉及与人们思想观念、精神价值等相关的理论与实践问题,在社会经济发展中有着不可替代的地位和作用。经管类大学生必将成为未来社会经济发展的重要参与者,他们的能力水平也将会对未来社会经济的发展产生重要影响。基于此,如何在“立德树人”的教育教学理念下培养出有创新能力的经管类卓越人才,应当是当前高等教育亟待解决的重要问题。

一、课程思政对经管类本科生创新能力培养的作用机理和意义

不论从建设目标上来看,还是从建设内容上来看,大学生创新能力培养都是课程思政教学改革的一个重要环节和目标。为了实现育人与育才的统一,高校应该基于二者的作用机理,如图1所示,构建多元融合的创新能力培养体系。全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,尤其针对经管类文科专业,更应该结合中华优秀传统文化背景以及道德观念进行指导和渗透,培养出更具有时代特色和创新能力的有用人才。

(一)创新能力培养是课程思政建设目标之一

根据《高等学校课程思政建设指导纲要》要求,课程思政建设是落实立德树人根本任务的重要战略举措,通过发掘各类课程和教学方式中蕴含的思想政治教育元素,寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,实现价值塑造、能力培养、知识传授三位一体的教学目标[2]。作为当代大学生应该具备的重要能力,创新能力自然是课程思政建设最终要实现的目标之一。青年大学生的创新能力水平在很大程度上决定了一个国家未来的创新水平,因此大学生创新能力培养更应该成为我们高等教育的重要任务和目标。

(二)创新能力培养理念必须根植于爱国情怀

习近平总书记曾说过:“科学无国界,科学家有祖国。我国科技事业取得的历史性成就,是一代又一代矢志报国的科学家前赴后继、接续奋斗的结果。[3]”由此可见,科技创新离不开爱国精神。尤其是当前国际环境复杂的情况下,对能力塑造的同时,更要注重爱国主义精神的培养,形成团队合作意识和严谨的科学态度,增强对社会的责任感和使命感。中华文化强大的创造力、教书育人的本质目标和民族振兴的现实需要,为创造性人才培养提供了历史逻辑、课程逻辑和现实逻辑[4]。因此,培养大学生的创新能力需要依托课程思政这个基础平台,将二者有机融合、潜移渗透,有助于培养出以爱国主义为核心的创造精神。

(三)课程思政为创新能力培养提供有效的途径

创新能力包括创新学习能力和创新实践能力两大方面,具体包括敏锐的感知能力、持久的注意力、较强的记忆力、丰富的创新想象能力以及基于发散性思维和批判性思维的创新思维能力、信息加工能力等[5]。目前,我国高校基本上都开设有创新创业课程,还组织了相关的创新竞赛,这在一定程度上有利于大学生创新能力的培养。但是创新是一个持久性、发散性和时代性的行为,应该贯穿到学生整个培养过程之中。更有效的方法是通过课程思政将创新意识融入课程教学之中,并通过价值引领、思维启发、理念渗透以及文化宣扬等思政育人方法,帮助学生形成善于质疑、乐于探究、勤于动手和努力求知的良好品质,培养发现问题和解决问题的方法及创新能力[6]。

二、高校经管类本科生创新能力存在的问题

大学生的创新能力不是一个单一的指标,它涉及创新认知、创新意识、创新思维以及创新技能等方面。其中创新技能主要涉及专业技能,随着近年来,我国高等教育的大力发展,专业技能方面的教育已经取得了显著的成效。但是在创新认知、创新意识和创新思维等方面,我国高校经管类本科生还存在相应的问题。

(一)创新认知偏差,创新自我效能感较低

虽然“创新”已经成为一个大众熟知的词汇,但是依然有很多人,包括大学生,对“创新”和“创新能力”的理解产生偏差。创新不仅是指新的“结果”,还包括“行为过程”。由于对创新概念理解的偏差,很多大学生认为创新就是一定要发明创造出一个全新的实物或理论。因此,他们会觉得很难,尤其是经管类文科学生,觉得自己的专业知识不像理工科那样能创造出“实物”,要创新只能是理论创新,但是理论创新的难度又太高。自我效能感是指个体对自己是否有能力完成某一活动所进行的推测与判断[7]。创新效能感是创新主体对自己是否有能力完成创新活动的判断,体现了创新者对创新任务的信心。由于创新认知的偏差导致经管类学生对创新失去信心,创新自我效能感较低。

(二)创新意识淡薄,创新动力不足

创业意识就是人们对与创业有关事务的关注程度,具体表现为创新欲望或者愿望的强烈程度。大学生在进入大学之前主要忙于应试学习,缺乏相关创新教育。而大多数高校的创新教育还主要依靠学校开设的创新创业等课程,而这些课程也大多是采用大班通修课的形式开展,以课程报告的形式结课,严格意义上来讲只能对创新的基本理论和形式有所了解,但对创新能力培养上还远远不够。尤其是对于经管类本科生来说,很多课程不需要深入思考,通过机械记忆也可以拿到学分。此外,当代的大学生,成长环境优越,大多数大学生都是家里的独生子女,父母照顾得很好,衣食无忧,学业宽松,部分学生就因此失去创新的意愿和动力。在此背景下,很多经管类本科生创新意识淡薄,创新动力不足。

(三)创新训练不足,创新思维不强

创新思维是指突破固有的思维模式,采用新颖的、合理的方式思考问题,得出具有创造性结论的一种思维模式。因为学科特性,经管类学科的学习大多数还是通过课堂讲授为主,对于一些不擅长或者不愿意主动思考的学生,只能是一种知识灌输方式,不能够锻炼创新思维和激发创新灵感。虽然大部分同学会参加一些大学生创新创业实践项目,但其中有部分同学并不是出于想创新或者创业而参加,而是出于有利于保研或者有助于找工作等功利性原因,而且部分项目结题效果并不好,并未達到创新思维训练和创新能力提升的目的。创新思维的训练是一个主动要求自我突破的过程,如果主动性不足,又缺乏外在的训练和引导,是难以提升的。所以,受学生个人认知、情感和经验等因素的作用与影响,目前大多数经管类学生的创新思维表现还不够活跃。

三、将课程思政融入经管类本科生创新能力培养的实践

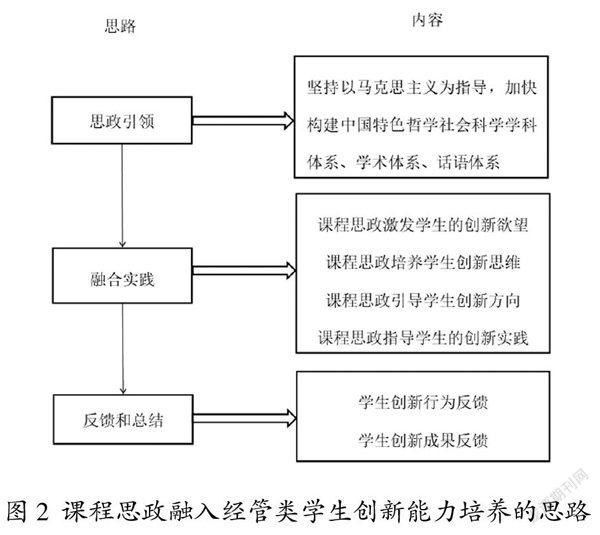

大学本科生的专业培养,总体上属于专业基础层面的教育,对于基础教育阶段的创新能力培养,重点在于要培养学生的创新意识、创新观念和创新潜能。课程思政的建设路径,既包括制度、理念等宏观层面,也包括教材、课程等微观层面,落实到具体实践中,则有协同共创、校内校外联动、理论实务交融等不同的方式方法[8]。对于经管类的本科生,可以遵循“思政引领—融合实践—反馈和总结”的融入思路,推行“理想信念、价值理念、道德观念教育与创新能力培养有机结合”的教学实践,如图2所示。教师应该坚持以马克思主义为指导,以中国社会经济进入新时代为背景,将中国传统文化中的优良品质和道德精髓,渗透到各个专业课程之中,进而激发学生创新欲望和创新思维。

根据《高等学校课程思政建设指导纲要》,经管类专业课程思政建设要在课程教学中坚持以马克思主义为指导,加快构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系。根据这一指导意见,将课程思政的育人理念与创新能力培养相结合,并根据学生的创新行为和创新成果进行反馈和总结。其中,将课程思政的育人理念融入经管类本科生创新能力培养的实践如下。

图2 课程思政融入经管类学生创新能力培养的思路

(一)注重思政育人,激发创新欲望

相对于一些西方发达国家,我国的现代市场经济实践起步较晚,所以我国高校的经济管理类专业教育内容在很长一段时间内还是沿袭了西方的经济管理理论和框架,这些理论对我国社会经济发展有一定的指导作用,但是这些内容是根植于西方的文化土壤,难免会出现一些“水土不服”现象,迫切需要适合中国文化的经济管理经验总结和理论创新。近年来,中国的经济发展体现了社会主义市场经济的优越性,很值得进行理论上的凝练。在此环境下,很多企业发展得也很好,形成了独特的组织结构现象和管理经验,这些都为经管类学生的创新研究提供了实践依据。此外,中国几千年的传统文化,出现了很多优秀的管理人才,这些管理智慧也是很值得研究和总结的。教师可以通过修改教学大纲和教案,仔细推敲每门课程每个章节的知识点,恰到好处地融入思政点。而经管类很多专业课程的思政点也是值得学生思考的地方,教师可以通过引导学生思考来激发其创新欲望。例如,管理学和组织行为学的很多理论都需要相应的情境,可以鼓励学生结合当前中国的社会经济情境以及中国的文化习惯等进行创新研究。

(二)提高思政融入质量,培养创新思维

传统的教学方式,大多采用教师讲授、学生被动接受的方式。这种方式课堂效率较高,但不利于学生创新思维的培养。经管类的很多专业课程入门相对容易,如果单纯地按照课本讲授,很多大学生会觉得“虚而不实”,容易疲劳走神,学得不够深入,更不用说进行创新了。所以,教师可以充分运用互联网等技术采用混合教学的方式,将基本理论和基本概念等知识点采用微课或慕课等方式让学生提前学习,课堂上再针对学生学习的具体情况采用“以学生为中心”的教学方式。可采用基于问题或项目的教学方法,推行启发式讲授、互动式交流、探究式讨论的课堂教学改革,增强师生深度对话,激发学生独立思考,培养学生的创新思维。教师可以用“润物细无声”的方式将思政内容自然而然地呈现在课堂,让学生在沉浸中接受价值引领,而非正面说教,现在的学生都很有个性,正面说教多了可能会造成“疲劳感”。此外,教师还应该创新课程教学效果评价方法。经管类的很多课程题目不像理工科可以有唯一的正确答案,甚至很多经管类专业课程的题目根本就没有标准答案,所以以一张试卷、一份标准答案来评价学生的学习绩效不够合理。应该因课制宜,开展全过程考核、非标准答案考试等,激发学生发散思维和多角度思考问题的能力。

(三)加强思政渗透,引导创新方向

经管类学科属于新文科范畴,具备了新文科学科的特点,一方面与社会发展的时代背景紧密相连,另一方面与多学科交叉融合,很多专业课程涉及经济学、社会学、管理学、心理学、政治学和系统工程学等学科领域。学科交叉更容易产生创新点,再加之近年来中国经济社会的巨大变化,系统因素和情境因素协同作用,为经管类专业提供了良好的创新契机。教师可以帮助学生建立立体化和系统化的知识结构,鼓励学生采用跨学科的理论去分析问题、解决问题,启发和引导学生通过继承与变革、交叉与融合、协同与共享进行创新发展。例如,专业课授课教师在课程教学中可以结合中国企业的现实案例,引导学生采用马克思主义辩证法和中国传统思想进行讨论和思考,一方面有利于增强学生的民族自信,另一方面也可以引导学生发现创新方向。

(四)增加师生交流,提供创新机会

对经管类大学生的教育和培养,课堂只是一部分,课外的师生交流是课堂教学的重要延伸。创新源于实践,为了培养学生的创新能力,授课教师可以通过邀请学生加入自己的科研项目团队、积极指导学生参与各类竞赛以及参与企业咨询等方法,为学生提供创新实践机会。很多高校的教师会邀请研究生参与科研项目,但是本科生参与度相对较低。一方面是本科生的知识积累相对研究生来说薄弱一些,另一方面因为大多数高校对于课外指导本科生缺乏相关激励办法。但是知识积累并不直接决定学生的创新思维强弱,所以很多高校可以采用有效的激励办法,例如“本科生导师制”或者将带领学生参与科研实践项目折算成一定的工作量和学分,鼓励教师和学生积极参与。当所学的知识很快在实践中得到应用,学生解决问题的能力得到提升,创新积极性也会得到激发。通过在本科期间参与科研实践,一方面可以培养学生的创新能力,从被动的知识接受者转变为主动的思考者;另一方面学生可以了解自己是否具有科研的兴趣,有助于个人职业生涯规划。在实践中,教师的言传身教和行为引导也是一种思政教育和创新能力培养过程。

四、结束语

高等教育是一个系统工程,作为该系统中的两大重要任务,“立德树人”和“创新能力培养”并不是相互隔绝的,而是相辅相成。尤其新文科涵盖下的经管类学科,主要服务于我国经济社会发展的各方面,涉及人的行为和道德,创新方向的多元化和开放性较强。结合经管类学科的专业特色和学生特点,将思政元素融入到经管类本科生的创新能力培养之中,有效渗透到培养学生的全过程,让学生正确认识创新、愿意创新并践行提高创新能力。通过系统的课程思政建设,使高等教育承担起价值引领和能力培养的责任,力争培育出具有社会主义核心价值观的经管类创新人才。

参考文献:

[1]习近平在全国高校思想政治工作会议上强调 把思想政治工作贯

穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日

报,2016-12-9(1).

[2]教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html.

[3]习近平在科学家座谈会上的讲话[N].人民日报,2020-09-11(1).

[4]谭泽媛.课程思政的学理逻辑探析[J].高教学刊,2021(26):185-188.

[5]周家伦.创新型人才培养与大学生综合素质教育[J].中国高等教育,2006(5):38-40.

[6]李光贞.东京大学课堂教学中的研究性学习及启发[J].山东外语教学,2012(1):71-74.

[7]Bandura, A. Social Foundations of Thought and Action: A Social-Cognitive View [M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice - Hall, 1986.

[8]侯莎莎.“课程思政”理念指导下的管理学教学改革[J].陕西教育(高教),2020(12):21-23.

基金项目:中国物流学会全国物流职业教育教学指导委员会2021年物流业制造业融合教改教研课题计划“智慧物流與智能制造两业融合背景下供应链管理专业新文科建设及质量评价体系研究”(RZW2021027);江苏高校哲学社会科学研究项目“高校科技人员离岗创业意愿影响因素及后评价机制建设研究”(2017SJB0155);南京信息工程大学2021年度教改重点课题“价值引领 同向同行:工商管理专业课程思政教学改革的探索与实践”(2021ZDJG07)

作者简介:黄芳(1981-),女,汉族,河南罗山人,博士,讲师,研究方向为人力资源管理与开发。