财会监督对高管薪酬契约有效性的影响

2022-03-26吴雅琴苗倩

吴雅琴 苗倩

【摘要】高管激励问题一直是公司治理领域的热点问题, 财会监督从国家治理层面为该问题的解决提供了有效路径。 通过构建企业、社会、政府日常财会监督体系, 并选取我国2015 ~ 2019年A股上市公司的数据为样本, 实证研究财会监督对高管薪酬契约有效性的影响, 发现财会监督会显著提高高管薪酬契约有效性。 进一步考虑企业内外部治理环境因素后发现, 当企业内部会计信息披露质量、外部行业环境不同时, 财会监督对高管薪酬契约有效性的作用效果不同。 另外, 考虑高管特征的影响后发现: 当高管拥有财务背景时, 财会监督对高管薪酬契约有效性的提升作用更大; 公司高管权力较大会抑制除政府外的财会监督主体对高管薪酬契约有效性作用的发挥。

【关键词】高管薪酬契约;财会监督;三位一体;治理环境;高管特征

【中图分类号】F276 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2022)06-0035-10

一、引言

2020年1月, 党的第十九届中央纪律检查委员会第四次全体会议首次将财会监督列入党和国家“1+9”监督十大体系, 即“以党内监督为主导, 推动人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、审计监督、财会监督、统计监督、群众监督、舆论监督有机贯通、相互协调”, 助力国家治理体系与治理能力现代化的实现。 其中, 财会监督、审计监督和统计监督是从各自专业角度出发进行的经济监督, 统计监督是基于统计资料的客观性经济监督, 审计监督则是从第三方角度出发的问责性经济监督, 财会监督为其他监督提供信息支撑, 其居于重要的基础性地位。 公司治理是国家治理的重要组成部分, 国家治理目标的实现需要以公司治理为基础, 这意味着: 在宏观层面, 财会监督是国家治理体系和治理能力现代化的影响因素; 在微观层面, 其作为公司治理的因素, 重要性更加凸显。 研究财会监督对公司治理问题的作用, 有助于国家从微观角度解决治理问题, 促进国家实现治理体系和治理能力现代化。

两权分离会产生委托代理问题, 契约机制与监督机制表明解决该问题的有效途径是激励与监督。 然而, 近年来“天价薪酬”“零薪酬”及“薪酬业绩倒挂”等问题持续升温, 薪酬契约的激励约束作用受到质疑。 王克敏和王志超[1] 、易颜新和裘凯莉[2] 等学者研究发现, 仅通过薪酬激励难以消除道德风险, 必须实施监管与惩罚等约束措施。 薪酬契约问题需要通过监督予以解决, 财会监督作为企业重要的基础性监督机制, 更应发挥其监督制约作用。

企业的生存与发展依托于其所处的内外部治理环境, 财会监督主体信息获取工作开展的难度等都与内外部治理环境有关。 财会监督是以财会信息为监督媒介和抓手开展监管工作的, 会计信息披露质量作为企业内部治理环境状况的集中反映, 会极大地影响财会监督效果的发挥, 但这一领域尚缺乏实证支撑。 与此同时, 行业环境作为重要的外部治理环境逐渐受到学者的关注, 对于不同行业环境下财会监督的作用效果, 实证研究尚有空白, 本文将进一步拓展研究视角, 丰富上述两个方面的实证研究。 另外, 财会监督大多涉及高管利益, 高管的不配合会极大地影响财会监督效果, 因而本文考虑企业高管的影响, 探究拥有财务背景的高管及权力较大的高管对财会监督与高管薪酬契约有效性关系的作用效果, 以期促进财会监督更好地发挥作用。

本文的贡献在于: 从公司治理角度出发, 构建日常财会监督体系, 并且考虑内外部治理环境因素及高管特征的影响, 为建立财会监督长效机制及实施高管薪酬激励的分级分类监管提供思路, 助推企业在高质量阶段的长期发展。

二、文献回顾与研究假设

(一)财会监督

目前财会监督在法律法规上并没有统一的規定, 对于财会监督的内涵专家学者意见不一, 争论的焦点聚集在财会监督的主体确认上。 政府是财会监督实施主体这一观点已得到广泛认可, 但对于企业和社会的主体地位仍存在争议。 治理理论强调, 公共管理需要除政府以外的其他社会行动者的积极参与, 财会监督以实现国家治理体系与治理能力现代化为目标, 需要政府与其他主体的协调配合。 从公司治理的角度看, 社会与政府均为企业进行公司治理及日常监督的重要利害关系人, 企业经济业务的实现需要企业、社会及政府的协调参与。 另外, 现行《会计法》中也规定了“三位一体”(企业、社会和政府)的会计监督制度, 因而本文认为财会监督由三方主体共同实施。

财会监督包括财政监督和会计监督这一观点已基本达成共识, 财政监督是政府财政部门针对具有财政拨款关系或上下级行政关系的法人实体的财政管理事项进行的经济监督[3] , 会计监督主要是企业、社会和政府对微观层面上经济主体内部控制制度执行情况、财务会计行为和信息等实施的经济监督。 与原有的财政与会计监督相比, 财会监督以实现国家治理体系与治理能力现代化为目标。 一方面, 对全部企业进行经济监督, 拓展了财政监督的范围; 另一方面, 将“三位一体”监督主体的目标统一, 注重主体间的协作治理, 深化了会计监督的内涵。

企业财会工作体现在企业日常经济行为和经营管理的方方面面, 财会监督是贯穿事前事中事后的全过程监督。 本文从公司治理角度出发, 致力于建立面向所有企业的日常财会监督体系, 以促进宏观治理的微观化实现。 综上, 财会监督是指由企业、社会和政府作为监督主体, 以实现国家治理体系与治理能力现代化为最终目标, 对各经济主体的财政事项、财务收支、会计信息及经营活动等进行的日常经济监督行为, 本文所指财会监督均为从公司治理角度出发对企业进行的财会监督。

(二)财会监督与高管薪酬契约有效性

1. 企业财会监督与高管薪酬契约有效性。 现有关于企业层面监督与高管薪酬契约的研究主要集中在公司治理机制、内部控制等方面。 众多学者研究发现, 有效的公司治理体系有助于最佳高管薪酬的确定。 其中: 高效的董事会治理可以通过两职分离[4] 、地理邻近的本地独立董事[5] 等公司治理制度约束高管非理性行为, 其对高管薪酬的经济监督作用使得高管薪酬契约更加有效; 监事会可通过增加其人均薪酬[6] 与持股比例[7] 等更好地发挥经济监督作用。 但也有研究发现, 企业内部公司治理机制产生的监督作用并不明显。 有学者指出, 董/监事会人员结构[7] 、董/监事会会议[8] 、独立董事制度[9] 等公司治理机制失效, 其内部经济监督作用未有效发挥。 公司治理机制的经济监督指标多样, 且学术界尚未形成一致结论, 因此公司治理机制指标发展尚不成熟, 以其衡量企业财会监督并不合适。

内部控制制度是企业内部治理体系的重要组成部分, 其通过权力制衡、流程控制、风险管理等对单位内部经济活动进行全面监督, 能够实现对企业高管的经济监督与约束。 研究发现, 运行有效的内部控制制度会约束高管行为[10] , 提高信息质量, 并为薪酬设计提供可靠的信息材料[2] , 使对高管薪酬的评价更加可靠。 本文认为, 从内部控制角度衡量的企业财会监督可以通过以下三个方面有效发挥作用: 第一, 通过全流程日常控制帮助投资者对企业财务绩效进行有效归因, 识别管理层的尽职程度并约束管理层粉饰财会信息的动机, 增强会计业绩的决策有用性, 为高管薪酬契约的有效执行提供基础; 第二, 通过对高管进行权力制衡, 避免高管因权力过大进行权力寻租, 并通过对不合理薪酬的监控, 使高管薪酬更加真实合理; 第三, 通过提升公司经营方面信息披露的透明度及准确性, 降低信息不对称风险, 并通过财会信息的充分利用更好地进行薪酬考核, 提升高管薪酬激励效率和高管薪酬契约有效性。 因此, 本文提出假设:

H1a: 企业财会监督有助于提高高管薪酬契约有效性。

2. 社会财会监督与高管薪酬契约有效性。 关于社会层面财会监督的研究大都集中在审计体系中的社会审计监督上, 作为独立的第三方机构, 其有效性已得到广泛认可。 但是, 审计工作报告中内部治理失效属于无法表示意见的主要事项, 因而注册会计师社会审计在公司治理监督方面存在不足, 而本文高管薪酬契约问题正是公司治理问题的一部分, 可见用注册会计师社会审计作为国家治理现代化下的社会财会监督指标是不恰当的。 另外, 社会审计监督是非连续性的监督, 这不利于日常财会监督体系的建设。

证券市场对社会经济的运行至关重要, 出于对投资者负责的原则及监管的需要, 证券市场要求企业高管提供公平、公开和公正的公司经营信息, 但由于证券市场中逆向选择问题的存在, 并非所有公司的高管都能向投资者准确及时地披露相关信息。 而在第三方证券经营机构工作的证券分析师, 拥有先进的信息跟踪设备和专业知识, 直接对投资者负责, 其工作职责之一是向投资者发布证券研究报告、投资价值报告等。 这使得证券分析师在客观上可以作为来自市场的经济监督机制, 发挥积极的监督作用, 促进公司治理水平的提升, 因为: 第一, 证券分析师对高管及高管薪酬契约信息的关注, 会为公司带来“聚光灯效应”, 使公司高管承受较大的社会舆论及声誉压力, 在一定层面上约束公司高管的经济违规行为, 减少高管薪酬操纵行为, 促使其薪酬结构更加合理; 第二, 证券分析师的工作要求时时关注跟踪对象, 进行日常监督, 这有助于提升公司信息披露的透明度, 有利于外部利益相关者更为准确地预测公司未来经营状况, 迫使高管规范经营, 认真执行薪酬契约。 相关研究发现: 证券分析师拥有发现和揭示不当行为的能力, 可以充当监督者的角色; 分析师跟踪能够增加公司财务信息透明度, 提升公司薪酬业绩敏感性。 综上, 本文认为从证券分析师角度衡量的社会财会监督可以对高管薪酬契约发挥积极的监督作用, 因此提出假设:

H1b: 社会财会监督有助于提高高管薪酬契约有效性。

3. 政府财会监督与高管薪酬契约有效性。 政府作为国家治理体系与治理能力现代化目标实现过程中的重要监督主体, 其对企业的影响一直是企业财务领域的热点话题。 现有关于政府层面监督的文献主要偏向政府部门宏观监督事件研究, 如财政部会计信息质量随机检查[11] 、交易所问询函[12] 等, 而对于政府微观层面的监督, 如对政府日常财会监督的研究文献很少。 税收是连接企业与国家财政的桥梁。 从日常财会监督角度看, 与企业上缴税款有关的税务信息是可跟踪和追溯的系统信息, 可以满足日常监督的信息需求。 从利益相关者角度看, 政府通过投入社会资本, 与其他股东共担风险、共享收益, 税收作为政府对企业利润的分享, 使得政府税务部门有很强的动机对企业及高管的经济活动进行监管。 从公司治理角度看, 税收征管是政府税收政策和征稽力度的集中体现, 是影响企业经营与发展的重要外部治理机制[13] 。 税收征管的公司治理作用已得到学者们的证实, 兰竹虹等[14] 研究发现, 税收征管会抑制管理者的自利性经济行为以保证税收收入; 蔡栋梁等[15] 发现, 加强税收征管会降低信息不对称程度, 提高企业的透明度。

从税收角度衡量的政府财会监督会对高管薪酬契约起到有效的监督与治理作用, 其路径体现在以下两个方面: 第一, 《税收征收管理法》赋予了征税机关检查企业账簿凭证和相关资产的权力, 从法律层面赋予了征税机关监督管理者的能力。 在征税机关关注下的高管违规行为面临高额成本, 基于成本效益考虑, 高管会减少违规行为, 降低不合理薪酬并依法履行薪酬契约。 第二, 政府有能力调动众多资源为其服务, 多方监督会提高企业财会信息披露的质量与数量, 大大降低企业信息不对称程度, 使得高管风险变大, 进而减少其谋取利益的机会主义行为, 并促使其合规经营与执行薪酬契约。 因此, 本文提出假设:

H1c: 政府财会监督有助于提高高管薪酬契约有效性。

(三)财会监督、内外部治理环境与高管薪酬契约有效性

财会监督的作用效果会受到企业内外部治理环境的影响。 企业内部治理状况集中反映在企业对外报送的财务报表上, 内部治理环境好, 则会计信息披露冗杂与噪音少, 因而本文以会计信息披露质量代表企业内部治理环境状况; 在外部治理环境中, 处于国家控制下的垄断行业企业面临的高管政策制度、政府管控力度等外部治理环境与处于竞争中的行业企业有所差异, 因而本文选用竞争与垄断行业企业面临的不同行业环境代表不同的外部治理环境。

1. 会计信息披露质量的作用。 会计信息对企业经营状况的计量功能体现在薪酬契约的制定、执行及监督全过程中。 充分有效的信息不仅有助于薪酬契约的科学设计, 而且有助于其得到有效的执行和监督[16] 。 监督需要“知情”, 财会监督作用的发挥需要以充分的信息披露为基础。 信息披露质量高, 财会监督主体便可以以较低的成本观测企业業绩和高管尽职程度, 进而在监督过程中有所依据, 降低因信息不对称而依赖高管的可能。 另外, 信息披露质量高时, 监督者更容易发现高管的懈怠与机会主义行为, 从而更好地约束高管经济违规行为, 监督其有效执行薪酬契约; 而信息披露质量低时, 财会监督主体与管理层之间的信息不对称程度高, 监督者处于被动地位, 不利于监督作用的发挥。 因此, 本文提出假设:

H2a: 企业会计信息披露质量不同, 财会监督对高管薪酬契约有效性的作用效果不同。

2. 行业环境的作用。 因我国政府干预程度及行业功能不同, 我国企业面临着不同的外部治理环境。 垄断行业企业多属于关系国计民生的基础性行业, 受政府管控力度相对大, 国家下发的有关政策制度也会在国有控制的垄断行业企业中率先施行。 此时, 高管可能会受到更强的管控, 减少经济违规行为, 从而使得高管薪酬契约有效性提升; 但高管也可能以政府作为“挡箭牌”, 获取超过业绩报酬的薪酬并避免薪酬下降, 从而导致薪酬业绩敏感性降低。 竞争行业企业受到的政府管控力度较垄断行业小, 在市场经济下, 竞争行业中的信息流通速度快, 监督主体更容易从各方(如众多企业竞争者)手中获得监督高管所需要的信息, 提升企业信息透明度, 降低高管通过权力寻租获取私利的可能[17] , 从而提升薪酬契约的有效性。 但是, 市场风险大, 处在竞争性市场中的管理者薪酬风险也大[18] , 管理层为了自身利益可能会更倾向于运用其掌握的信息优势阻碍监督主体的监督。 综上, 本文提出假设:

H2b: 行业环境不同, 财会监督对高管薪酬契约的作用效果不同。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文选取2015 ~ 2019年A股上市公司的数据进行研究, 并剔除以下样本: ST、∗ST、PT的上市公司, 当年IPO的上市公司, 金融保险业上市公司, 同时在B股、H股上市的公司, 主要变量有缺失值和异常值的上市公司。 为了消除极端异常值对回归结果的影响, 对企业层面的连续变量按照1和99%分位数进行Winsorize缩尾处理, 最终得到1724家公司8711个样本。 企业监督数据来自迪博(DIB)内部控制与风险管理数据库, 其他数据来自CSMAR数据库。

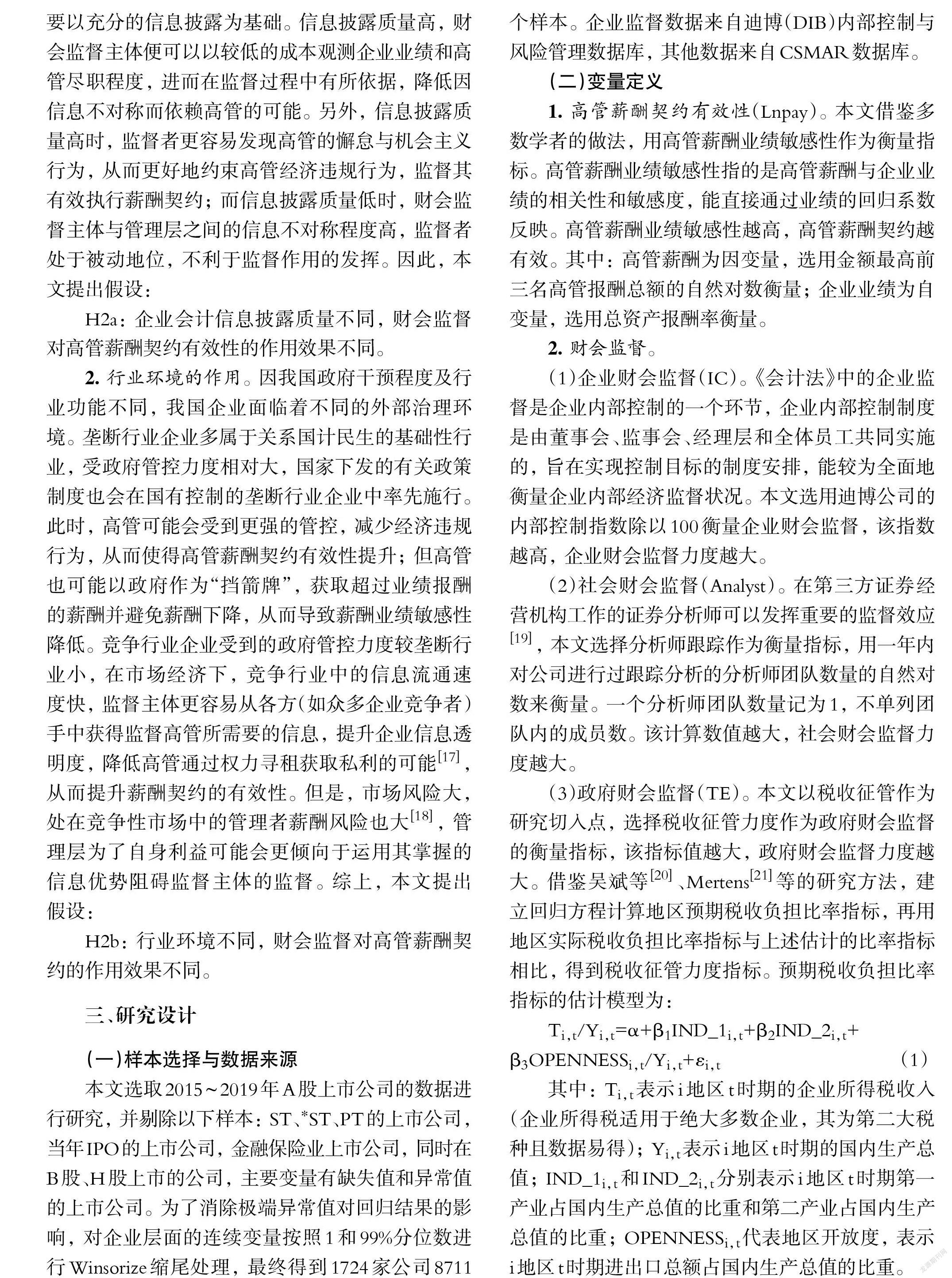

(二)变量定义

1. 高管薪酬契约有效性(Lnpay)。 本文借鉴多数学者的做法, 用高管薪酬业绩敏感性作为衡量指标。 高管薪酬业绩敏感性指的是高管薪酬与企业业绩的相关性和敏感度, 能直接通过业绩的回归系数反映。 高管薪酬业绩敏感性越高, 高管薪酬契约越有效。 其中: 高管薪酬为因变量, 选用金额最高前三名高管报酬总额的自然对数衡量; 企业业绩为自变量, 选用总资产报酬率衡量。

2. 财会监督。

(1)企业财会监督(IC)。 《会计法》中的企业监督是企业内部控制的一个环节, 企业内部控制制度是由董事会、监事会、经理层和全体员工共同实施的, 旨在实现控制目标的制度安排, 能较为全面地衡量企业内部经济监督状况。 本文选用迪博公司的内部控制指数除以100衡量企业财会监督, 该指数越高, 企业财会监督力度越大。

(2)社会财会监督(Analyst)。 在第三方证券经营机构工作的证券分析师可以发挥重要的监督效应[19] , 本文选择分析师跟踪作为衡量指标, 用一年内对公司进行过跟踪分析的分析师团队数量的自然对数来衡量。 一个分析师团队数量记为1, 不单列团队内的成员数。 该计算数值越大, 社会财会监督力度越大。

(3)政府财会监督(TE)。 本文以税收征管作为研究切入点, 选择税收征管力度作为政府财会监督的衡量指标, 该指标值越大, 政府财会监督力度越大。 借鉴吴斌等[20] 、Mertens[21] 等的研究方法, 建立回归方程计算地区预期税收负担比率指标, 再用地区实际税收负担比率指标与上述估计的比率指标相比, 得到税收征管力度指标。 预期税收负担比率指标的估计模型为:

Ti,t/Yi,t=α+β1IND_1i,t+β2IND_2i,t+

β3OPENNESSi,t/Yi,t+εi,t (1)

其中: Ti,t表示i地区t时期的企业所得税收入(企业所得税适用于绝大多数企业, 其为第二大税种且数据易得); Yi,t表示i地区t时期的国内生产总值; IND_1i,t和IND_2i,t分别表示i地区t时期第一产业占国内生产总值的比重和第二产业占国内生产总值的比重; OPENNESSi,t代表地区开放度, 表示i地区t时期进出口总额占国内生产总值的比重。

3. 内外部治理环境。

(1)会计信息披露质量(Lnner)。 现有关于会计信息披露质量的研究文献中, 应用比较广泛的是深交所公布的信息考评结果。 但这一指标仅限于在深交所上市的公司, 为使样本更加完整, 本文借鉴王宇光等[22] 、张志平和方红星[23] 的研究, 选用“是否披露内部控制评价报告”作为公司会计信息披露质量的替代变量。 因为披露内部控制信息反映出公司注重内部约束与公司治理的建设, 且其属于自愿性披露内容, 若公司选择披露, 其会计信息披露的质量也会更高。 具体根据国泰安披露的内部控制数据进行赋值, 披露取1, 否则取0。

(2)行业环境(Compete)。 不同行业的经营特点和受管制程度不同, 本文综合借鉴王克敏和王志超[1] 、杨青等[24] 的研究, 以证监会2012版行业分类标准为基础, 将A农林牧渔业, B采矿业, C25/32黑色/有色金属冶炼和压延加工业, D电力、热力、燃气及水生产和供应业, G53-57铁路/道路/水上/航空/管道运输业, I63电信、广播电视和卫星传输服务, K房地产业, S综合行業作为垄断行业, 记为0; 其余行业为竞争行业, 记为1。

4. 控制变量。 参照已有文献, 本文将企业规模(Size)、财务杠杆(Lev)、股权制衡度(S)、产权性质(Sop)、独立董事比例(Dratio)、地区(Region)、年份(Year)作为控制变量。

变量界定如表1所示。

(三)模型构建

为检验高管薪酬契约有效性的存在以及财会监督对高管薪酬契约有效性的影响, 建立以下回归模型:

Lnpayi,t=β0+β1ROAi,t+β2Controlsi,t+εi,t (2)

Lnpayi,t=β0+β1ROAi,t+β2ICi,t+β3ICi,t×

ROAi,t+β4Controlsi,t+εi,t (3)

Lnpayi,t=β0+β1ROAi,t+β2Analysti,t+

β3Analysti,t×ROAi,t+β4Controlsi,t+εi,t (4)

Lnpayi,t=β0+β1ROAi,t+β2TEi,t+β3TEi,t×

ROAi,t+β4Controlsi,t+εi,t (5)

若高管薪酬契约有效, 则模型(2)中β1显著为正。 模型(3)(4)(5)分别用以验证H1a、H1b、H1c, 重点关注β3, 若β3显著为正, 则说明财会监督提高了高管薪酬契约有效性, 具有积极的治理效应。 为验证H2a、H2b, 本文依据内外部治理环境状况分别对模型(3)(4)(5)进行分组检验。

四、实证分析

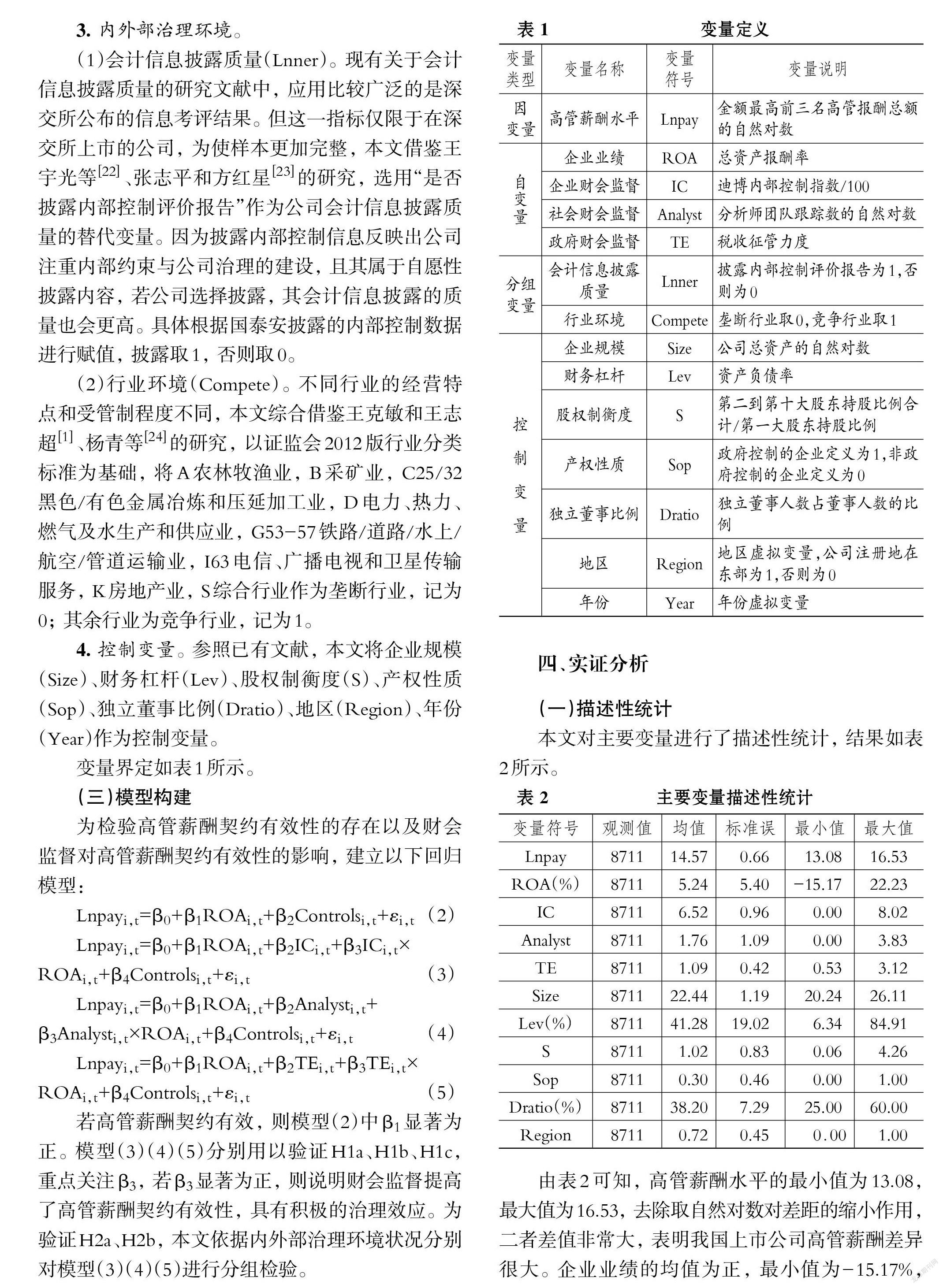

(一)描述性统计

本文对主要变量进行了描述性统计, 结果如表2所示。

由表2可知, 高管薪酬水平的最小值为13.08, 最大值为16.53, 去除取自然对数对差距的缩小作用, 二者差值非常大, 表明我国上市公司高管薪酬差异很大。 企业业绩的均值为正, 最小值为-15.17%, 最大值为22.23%, 表明我国企业总体处于盈利状态, 但不同企业盈利状况差异很大。 企业财会监督的均值为6.52, 表明我国上市公司总体内部控制水平较高。 社会财会监督的最大值与最小值相差3.83, 在去除取自然对数的影响后可以发现, 不同公司所受的社会财会监督强度相差较大。 政府财会监督的均值为1.09, 标准误为0.42, 表明我国政府财会监督水平总体比较稳定。 财务杠杆的均值为41.28%, 表明公司总体偿债能力较强。 股权制衡度的均值为1.02, 标准误为0.83, 说明其他股东能对大股东形成一定权力制衡。 独立董事比例的均值为38.20%, 表明我国上市公司总体上做到了独立董事占比1/3以上。

(二)相关性分析

本文对主要变量进行了相关性分析, 结果显示, 相关系数均小于0.6, 表明不存在多重共线性现象。 高管薪酬水平与企业业绩、企业财会监督、社会财会监督均在1%的水平上显著正相关, 与政府财会监督在1%的水平上显著负相关, 初步说明财会监督能对高管薪酬发挥作用。

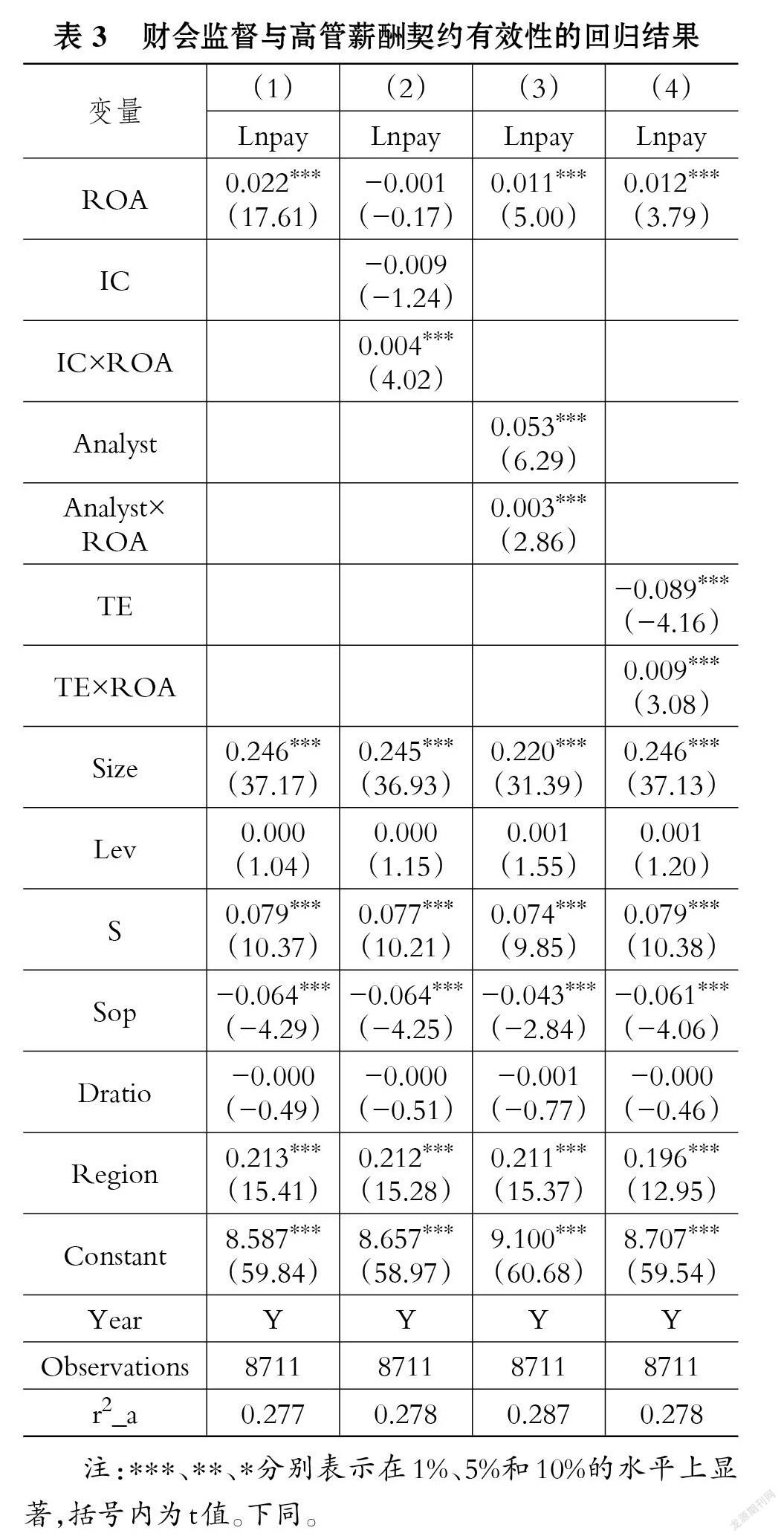

(三)回归分析

1. 财会监督与高管薪酬契约有效性的回归分析。 如表3中第(1)列所示, 高管薪酬水平与企业业绩在1%的水平上显著正相关, 说明高管薪酬契约有效, 这与大多数学者的研究结论一致。 由表3中第(2) ~ (4)列可知, 企业财会监督、社会财会监督、政府财会监督与企业业绩交乘项的系数均在1%的水平上显著为正, 说明财会监督能显著提高高管薪酬契约有效性, 对薪酬契约有积极的治理作用, H1a、H1b、H1c得到验证。

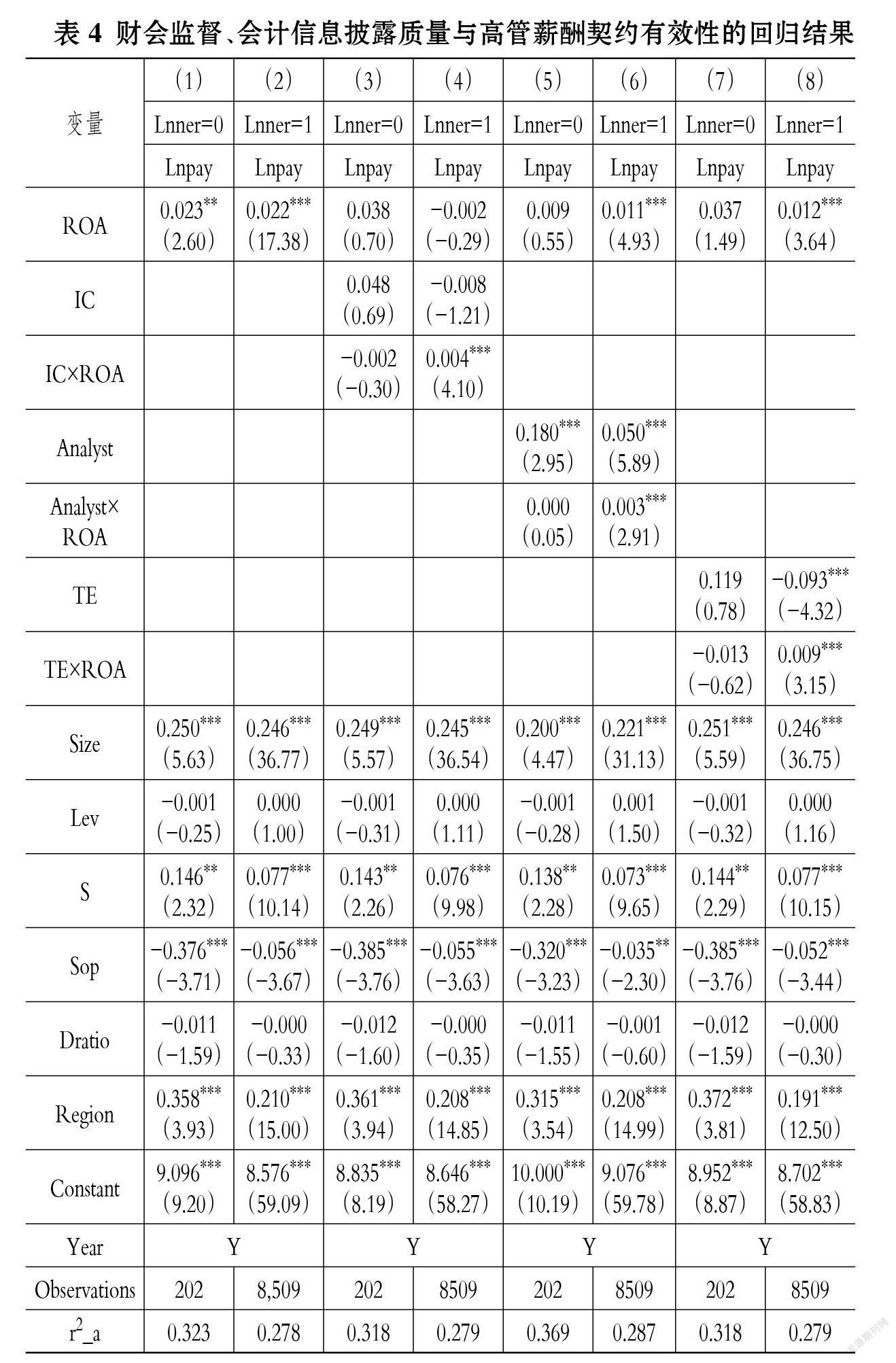

2. 财会监督、会计信息披露质量与高管薪酬契约有效性的回归分析。 由表4中第(4)(6)(8)列可知, 当会计信息披露质量高时, 三项财会监督均能够显著提高高管薪契约有效性; 由表4中第(3)(5)(7)列可知, 当会计信息披露质量低时, 三项财会监督与企业业绩交乘项的系数均不显著。 这说明: 当企业信息披露质量高时, 各监督主体能够发挥监督作用, 促使高管薪酬契约有效; 而当企业信息披露质量低时, 财会监督对高管薪酬契约的作用效果不明显。 据此, H2a得到验证。

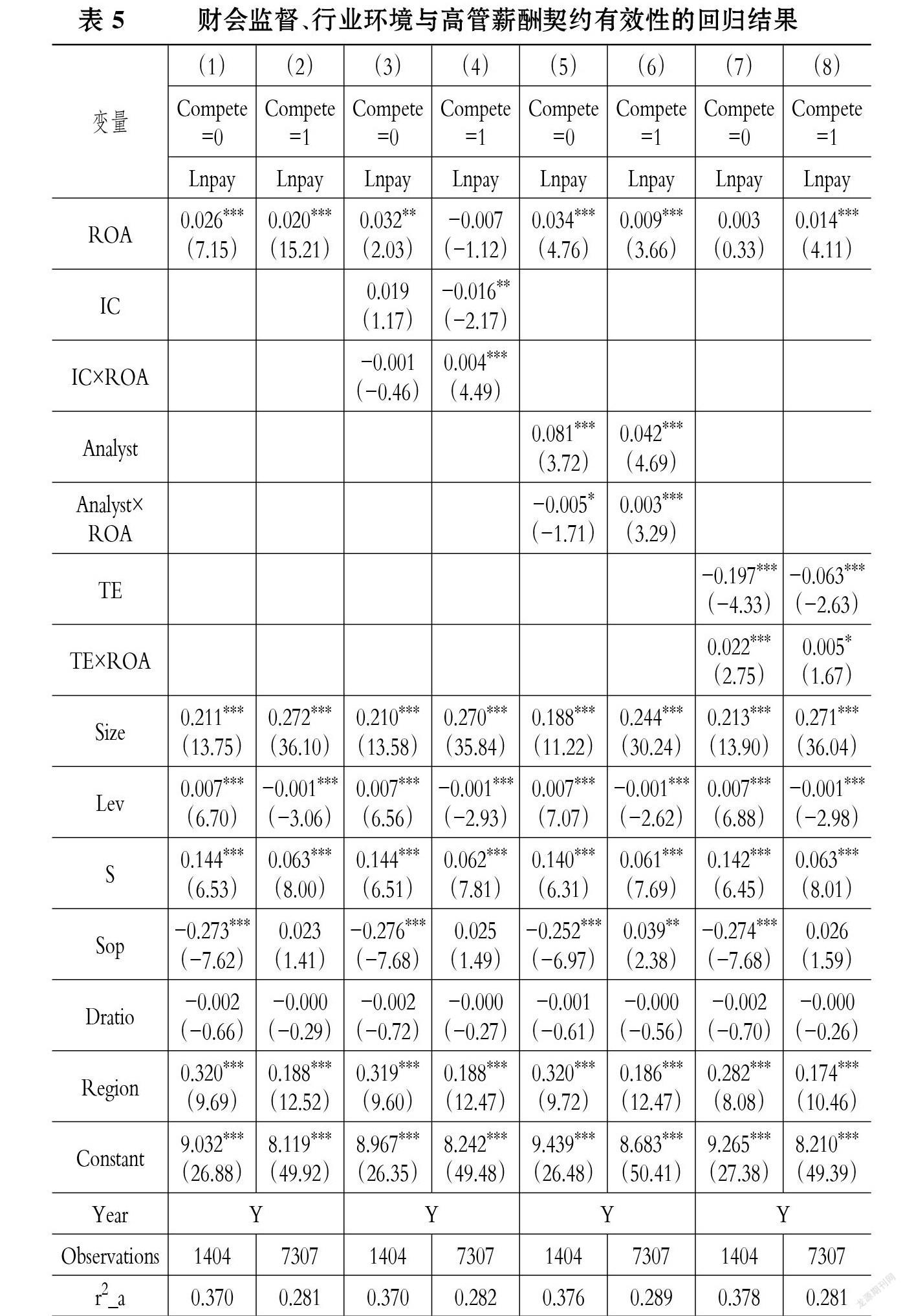

3. 财会监督、行业环境与高管薪酬契约有效性的回归分析。 由表5中第(3)(4)列可知, 企业财会监督与企业业绩交乘项的系数在垄断行业中不显著, 在竞争行业中在1%的水平上显著为正, 说明企业财会监督在竞争行业中的作用明显。 由表5中第(5)(6)列可知, 社会财会监督与企业业绩交乘项的系数在垄断行业中在10%的水平上显著为负, 在竞争行业中在1%的水平上显著为正, 经组间差异检验, 发现二者存在显著差异(b0-b1=-0.009∗∗∗,P=0.003), 这说明: 在竞争行业中, 社会财会监督能显著提高高管薪酬契約有效性, 具有积极治理作用; 而在垄断行业中, 其治理效应相对较差。 这可能是因为证券市场中垄断行业公平、公开和公正的程度相对较低, 证券分析师为了自身利益也难以保持独立性, 导致其对薪酬契约的监督不足,使得高管薪酬契约有效性降低。 由表5中第(7)(8)列可知, 政府财会监督与企业业绩交乘项的系数在垄断与竞争行业中分别在1%和10%的水平上显著为正, 经组间差异检验, 发现系数存在显著差异(b0-b1=0.017∗∗,P=0.025), 说明政府财会监督作用的发挥在竞争与垄断行业中均有效, 但在垄断行业中效果更好, 这可能是因为垄断行业企业受到的国家管控力度和政策制度力度都较大, 进而受政府税务监督影响大。 综上, 当行业环境不同时, 财会监督对高管薪酬契约的作用效果明显不同, H2b得到验证。

(四)稳健性检验

为使研究结论更加稳健, 本文进行了以下稳健性检验: ①替换变量。 采用董事、监事与高管前三名薪酬总额的自然对数作为高管薪酬水平的替代变量, 再次进行多元回归。 ②替换样本。 在原有数据的基础上, 将样本年限扩大为2012 ~ 2019年, 再次进行回归。 经过上述检验, 本文结论依然稳健。 限于篇幅, 回归结果未列示。

(五)高管特征的影响

财会监督主体对高管薪酬契约的监督可以理解为通过财会手段对高管经济行为进行的监督, 高管的利己行为最终会转化为财会信息, 监督者通过对信息的监控, 发现并制约高管薪酬操纵行为。 高管行为会受到高管特征的影响, 具有不同特征的高管对财会监督会有不同的反应, 进而对财会监督作用的发挥产生不同的影响。 有研究表明, 高管特征会影响企业业绩[25,26] , 业绩型薪酬契约的存在使得高管薪酬同样会受到影响, 不同特征的高管对高管薪酬的干预会不同程度地影响高管薪酬契约有效性。 因此, 本文进一步深化研究高管特征对财会监督与高管薪酬契约有效性关系的作用效果。 一方面, 为深入理解高管薪酬契约及其影响因素提供经验证据; 另一方面, 为财会监督更好地发挥治理作用提供思路。

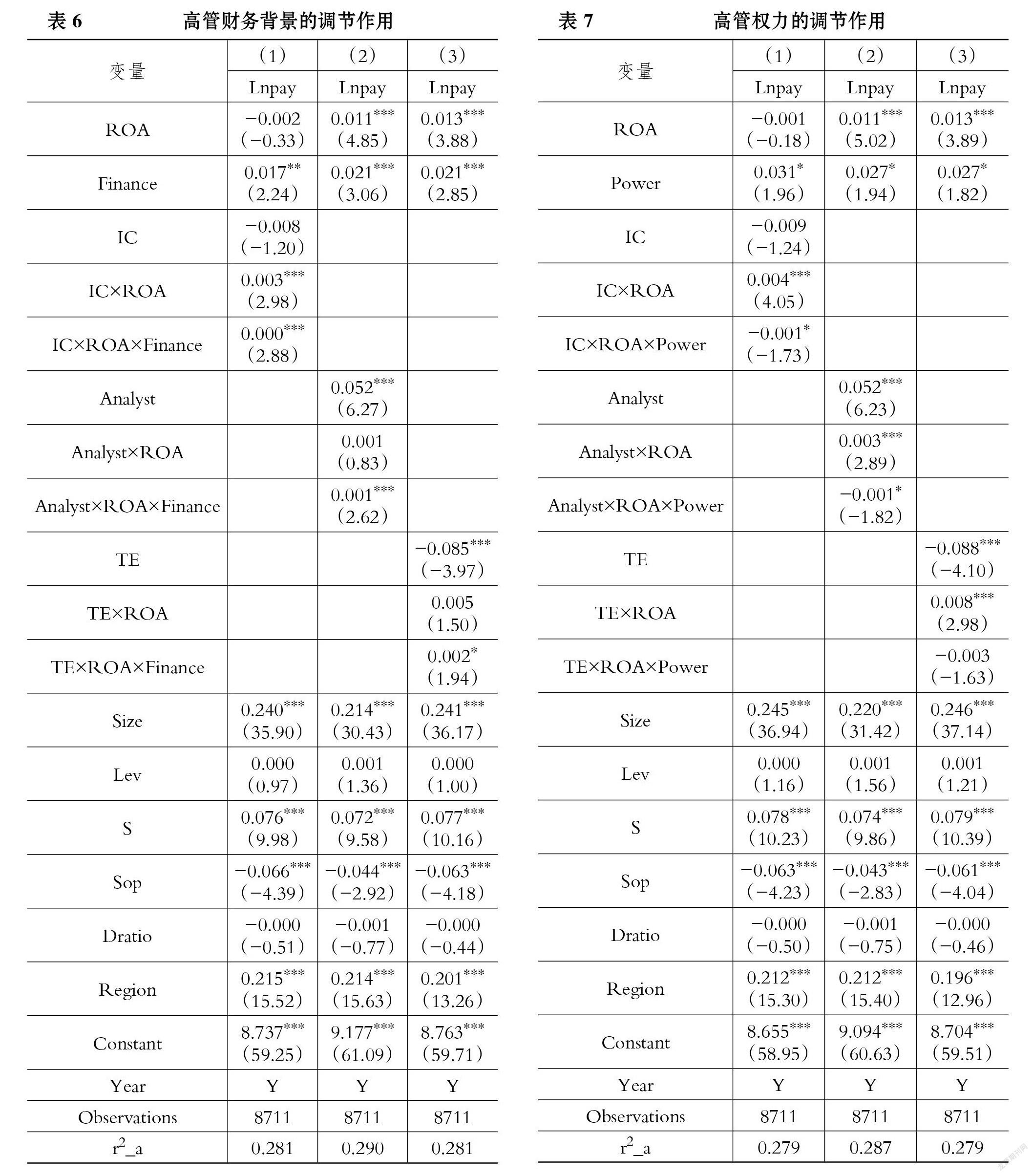

1. 高管财务背景的影响。 高管的专业背景不同, 其知识架构、思维方式及价值判断标准也存在差异。 那么, 具有财务背景的高管是会更容易理解和接受财会监督, 进而积极配合财会监督的实施, 还是会利用其专业知识阻碍财会监督呢? 本文用具有财务/金融职业背景的高管数量衡量高管财务背景(Finance), 构建交乘项IC×ROA×Finance、Analyst×ROA×Finance、TE×ROA×Finance进行回归, 结果如表6所示。 由表6可知, 三者的系数均显著为正, 说明当高管具有财务背景时, 财会监督对高管薪酬契约有效性的促进作用会更强, 即高管财务背景具有积极的作用效果。

2. 高管权力的影响。 为有效提升国家治理效能, 财会监督对权力进行监督, 以确保“权为民所用”, 表现在公司治理层面就是财会监督各主体对高管经济权力进行监督以维护公平公正。 不合理的高管薪酬与高管运用经济权力进行操纵密切相关, 财会监督主体对高管薪酬契约进行监督大多会影响到高管的利益, 高管所拥有的权力大小不同, 其经济行为及产生的影响不同, 对财会监督与高管薪酬契约的干预程度也不同。 本文借鉴李小荣、董红晔[27] 的研究, 选取两职合一、高管任期、高管持股比例及高管是否是内部董事四个指标, 通过主成分分析法, 用所得到的综合指标Power衡量高管权力, 并构建交乘项进行回归, 回归结果如表7所示。 由表7可知, IC×ROA×Power、Analyst×ROA×Power的系数在10%的水平上显著为负, 这表明当高管权力较大时, 会抑制财会监督对高管薪酬契约有效性作用的发挥, 即高管权力发挥了消极作用。 TE×ROA×Power的系数为负, 但不显著, 说明高管权力对政府财会监督主体治理效应的影响不大, 这也间接说明了政府作为强有力的财会监督主体, 能够发挥积极而稳定的治理效应。

五、结论与建议

(一)结论

本文选取我国2015 ~ 2019年A股上市公司的数据为样本, 检验了财会监督对高管薪酬契约有效性的影响, 研究结果表明: ①企业、社会、政府“三位一体”的财会监督体系能显著提高高管薪酬契约有效性。 ②考虑内外部治理环境后发现, 当企业会计信息披露质量高时, 财会监督对高管薪酬契约有效性的影响更明显; 在竞争行业环境下, “三位一体”的财会监督会提高高管薪酬契约有效性, 能产生积极治理作用; 在垄断行业环境下, 政府财会监督会提高高管薪酬契约有效性且作用效果更好, 而社会财会监督的治理效果相对较差。 ③进一步考虑高管特征的影响后发现, 高管财务背景会进一步强化财会监督对高管薪酬契约有效性的促进作用, 而高管权力会抑制财会监督对高管薪酬契约有效性作用的发挥, 但对政府财会监督的消极影响不明显。

(二)建议

根据研究结论, 本文提出以下政策建议:

1. 构建一体化的财会监督法规体系, 提高监督威慑力。 为了促进财会监督在公司治理层面作用的发挥, 应加强企业层面的内部控制体系建设、社会层面的证券分析师行为规范制度建设, 充分发挥政府税务部门的税务监督作用。

2. 优化高管薪酬体系建设。 要建立兼备公平性和合理性的激励机制, 将物质激励和精神激励相结合。 另外, 为完善高管薪酬顶层制度设计, 国家应出台与企业可持续发展相关的高管薪酬奖励和获奖条件, 企业根据实际情况浮动调整高管薪酬, 并进行信息披露和向有关部门备案。 有关审核部门定期追踪, 如果发现公示期内造假, 则该项高管绩效奖励无效; 如果已经发放, 即使无法追回, 也将限制该企业在3 ~ 5年内不再发放此类高管绩效奖励。 如果企业连续3年都符合条件, 可增加高管绩效奖励上浮比例; 如果企业1年一次性或3年内、5年内盈利达到一定标准, 且符合国家产业发展方向, 不仅企业可以提高高管绩效奖励发放比例, 而且地方或国家可以在财政支出中给予一定的奖励。

3. 依据公司特质对高管薪酬契约进行分级分類监督管理。 竞争行业企业应充分发挥企业自身财会监督与市场证券分析师的作用, 垄断行业企业应着重发挥政府财会监督的作用。 此外, 为更好地发挥财会监督的作用, 应注重培养具有财务背景的高管, 适当约束权力较大的高管权力。

4. 将部分自愿性披露内容转为强制性披露, 优化企业信息披露制度建设。 可披露有关高管薪酬制定依据的指标, 如披露与职工工资增长挂钩的比例(或与上年度企业在岗职工平均工资挂钩的比例)、绩效年薪的发放方式(先年度考核后兑现或一次提取分期兑现)及符合国家鼓励政策可以提高绩效奖励发放比例的企业所获得的奖励或名位等信息。

5. 通过报表补充高管薪酬指标化信息以进行有效的动态财会监督。 当报表披露的高管薪酬信息指标化后, 在大数据支撑下, 通过对高管薪酬数据纵向和横向的组合分析, 可以确定国家财政资金在某一时期、地区、行业的扶持力度和高管绩效奖励数额的投放总量。 处在成熟经理人市场环境下的企业高管薪酬可以实现市场调节与政府监管相结合的治理宗旨; 对于缺乏成熟经理人市场环境的企业, 财会监督可通过对高效运营企业的宣传示范效应, 对未能在报表披露高管薪酬指标化信息的企业进行连续追踪并给予指导, 对补充完善经理人职业生涯机制的公司在高管薪酬的发放中上浮一定比例以予鼓励, 从而通过国家治理链条上的动态财会监督, 有效克服高管薪酬机制失效、激励过度与激励不足。

6. 建立长效财会监督预警机制。 为强化财会监督, 降低风险系数, 可根据企业财务报表、经营计划、资金流动状况、合同风险评估等资料, 利用现金预算、设立预警临界值等方式对企业的经营状况进行整体的评价和监控, 当企业经营出现风险时, 以财务性指标的形式向管理层发出警示, 为管理者提供必要的决策支持。

【 主 要 参 考 文 献 】

[1] 王克敏,王志超.高管控制权、报酬与盈余管理——基于中国上市公司的实证研究[ J].管理世界,2007(7):111 ~ 119.

[2] 易颜新,裘凯莉.“重奖轻罚”能推动企业创新吗?——基于内部控制与内部治理调节作用的視角[ J].南京审计大学学报,2020(5):40 ~ 50.

[3] 曹举,曹春乾.新形势下事业单位强化财会监督的实现路径[ J].地方财政研究,2020(9):85 ~ 91.

[4] 徐沛勣.高管薪酬、董事会治理与分类转移[ J].财贸经济,2020(3):80 ~ 99.

[5] 罗进辉,向元高,林筱勋.本地独立董事监督了吗?——基于国有企业高管薪酬视角的考察[ J].会计研究,2018(7):57 ~ 63.

[6] 任广乾,徐瑞,李妍溪.国资控股、监事会结构特征与监督有效性[ J].经济体制改革,2019(2):156 ~ 163.

[7] 贺立龙,郭劲廷,周慧珍.监事会特征对高管薪酬业绩敏感性的影响——来自国有上市企业的证据[ J].经济问题,2020(6):64 ~ 73.

[8] 康进军,孙文广,陈昭旭,范英杰.权益性超额薪酬、CEO权力强度与真实盈余管理[ J].南京审计大学学报,2020(4):29 ~ 39.

[9] 薛祖云,黄彤.董事会、监事会制度特征与会计信息质量——来自中国资本市场的经验分析[ J].财经理论与实践,2004(4):84 ~ 89.

[10] 褚剑,方军雄.“惩一”必然“儆百”吗?——监管处罚间接威慑失效研究[ J].会计研究,2021(1):44 ~ 54.

[11] 柳光强,王迪.政府会计监督如何影响盈余管理——基于财政部会计信息质量随机检查的准自然实验[ J].管理世界,2021(5):157 ~ 169+12.

[12] 邓祎璐,李哲,陈运森.证券交易所一线监管与企业高管变更——基于问询函的证据[ J].管理评论,2020(4):194 ~ 205.

[13] 李彬,李海霞,唐萍.税收征管、税收激进与盈余管理[ J].统计与信息论坛,2018(12):54 ~ 63.

[14] 兰竹虹,曾晓,辛莹莹.产业竞争视角下税收征管对企业创新影响机制研究——基于“竞争效应”和“资源效应”[ J].中国软科学,2021(2):181 ~ 192.

[15] 蔡栋梁,郜建豪,邹亚辉.税收征管与股价同步性——基于制度背景的研究[ J].南开管理评论,2021(3):1 ~ 25.

[16] 唐雪松,蒋心怡,雷啸.会计信息可比性与高管薪酬契约有效性[ J].会计研究,2019(1):37 ~ 44.

[17] Kim E. H., Lu Y.. CEO Ownership, External Governance, and Risk-taking[ J].Journal of Financial Economics,2011(2):272 ~ 292.

[18] 刘孟晖,朱亚辉,薛坤坤.市场竞争、大股东掏空与薪酬粘性——基于内部人控制视角[ J].会计之友,2021(4):84 ~ 91.

[19] 杨旭东,郑惠琼.分析师和机构投资者的治理效应研究综述[ J].财会月刊,2021(11):138 ~ 142.

[20] 吴斌,徐雪飞,陈锋.营改增、税收征管与资本市场质量——基于中国上市公司盈余质量视角的实证检验[ J].宏观质量研究,2021(1):96 ~ 112.

[21] Mertens J.. Measuring Tax Effort in Centarl and Eastern Europe[ J].Public Finance and Management,2003(3):530 ~ 563.

[22] 王宇光,赵茜,潘越.税务机关与企业:零和博弈还是互助共赢?——基于上市公司信息披露质量视角的研究[ J].经济与管理,2019(2):15 ~ 22+31.

[23] 张志平,方红星.政府控制、政治关联与企业信息披露——以内部控制鉴证报告披露为例[ J].经济管理,2013(2):105 ~ 114.

[24] 杨青,王亚男,唐跃军.“限薪令”的政策效果:基于竞争与垄断性央企市场反应的评估[ J].金融研究,2018(1):156 ~ 173.

[25] 孙凯,刘祥,谢波.高管团队特征、薪酬差距与创业企业绩效[ J].科研管理,2019(2):116 ~ 125.

[26] 刘永丽,王凯莉.高管团队质量、薪酬契约结构与企业业绩[ J].经济经纬,2018(5):115 ~ 121.

[27] 李小荣,董红晔.高管权力、企业产权与权益资本成本?[ J].经济科学,2015(4):67 ~ 80.