低生育率下生育政策改革建议

2022-03-25陈悦欢朱颖贤

陈悦欢 朱颖贤

(广东省妇幼保健院 广东广州 511442)

当前我国处于低生育水平且生育率有持续下降趋势,生育率的降低是经济社会发展的结果,但同时又是阻碍经济社会发展的直接因素,长期持续的低生育率问题不仅会加剧人口老龄化问题,还会严重影响未来的劳动力供给,进而影响社会经济的发展。因此,探索提升生育率的有效措施迫在眉睫。必须努力落实宽松化生育政策,采取积极手段鼓励生育,以实现适度生育水平。

一、我国低生育率问题的历史与现状

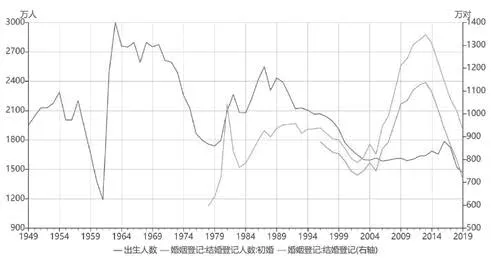

1982年,我国将计划生育政策定为基本国策,并写入宪法,当年的生育政策是“提倡一对夫妻生育一个子女”,符合各省市(自治区)规定条件的,经批准,可以生育第二个子女。严禁不符合法定条件者生育。其主要目的是,通过提倡晚婚、晚育、少生、优生,有计划地控制人口。在随后的1985年至1993年间,我国计划生育政策执行严格,因此,自1987年始,我国出生人口逐年下降,直至21世纪之初(见图1)。严格执行的计划生育政策有效限制了我国人口的增长,一定程度缓解了社会负担,促进了经济与社会的发展。

然而,随着上世纪60年代出生人口步入老龄化,当前我国面临着严峻的人口结构问题:一方面是新生人口的持续低迷,另一方面是老龄人口的快速膨胀。根据第七次全国人口普查数据,2020年我国人口总量14.12亿,出生率和自然增长率再创新低,越来越接近零增长。照此趋势,2025年中国人口将达到峰值,并于之后进入负增长。与此同时,老龄人口也大幅增加,65岁及以上人口1.91亿,占全部人口的13.5%;60岁及以上人口规模则高达2.64亿,占总人口的18.7%。

为了提升人口出生率,缓解人口结构性问题,2013年11月,十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策”。随后在2015年,十八届五中全会进一步放宽生育政策,提出“全面实施一对夫妇可以生育两个子女的政策”。受政策宽松刺激,2014年和2016年我国出生人口数实现两次反弹,但随后急转直下(见图1)。2020年我国出生人口约1200万人,出生率为8.52‰,首次跌破1%。因此,政策宽松并没有从根本上扭转我国出生人口持续低迷的问题。为了更加有效地扩大新生人口规模,2021年中共中央政治局审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。各地方政府随即出台各类鼓励政策,给予响应政策的夫妻更多的假期和奖励。尽管如此,鉴于二孩政策实施效果的不理想,以及政策边际效果递减的特征 可以预见三孩出生率将不乐观。那么,如何从根本上有效地解决我国人口生育率迅速下滑的问题呢?为了回答这一问题,需要首先对我国出生人口数量迅速下滑的原因进行剖析。

图1:我国出生人口与婚姻登记情况图 数据来源wind数据库

二、我国生育率迅速下滑的原因分析

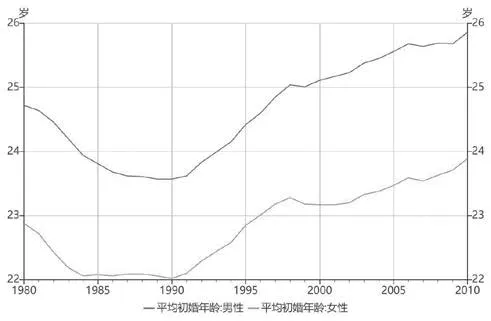

1980年至2000年出生的人口基数较大,是拉动生育率提升的主要潜在人群。图1和图2分别展示了我国出生人口与婚姻登记情况、全国平均初婚年龄。结合两图可知,1990年以来,全国平均初婚年龄整体呈上升趋势,与图1中始于2005年的结婚登记高峰比较一致,而同期男性和女性平均结婚年龄分别为25.5岁和23.5岁,大体对应于始于1980年的出生人口高峰。这部分人群中,目前约半数已经超过35岁(1987年以前出生),即已超出适龄生育年龄。2013年以后,随着平均结婚年龄段青年人群的减少(对应1987年以后出生)以及平均结婚年龄的上升,婚姻登记人数快速下降,构成了随后新生人口出现大幅下降的结构性原因。

图2:全国平均初婚年龄 数据来源 wind数据库

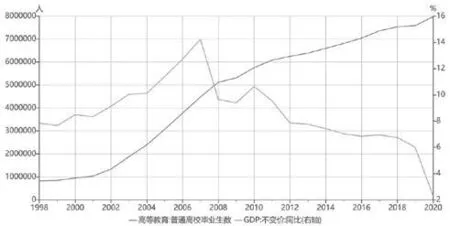

生育意愿是低生育率时代生育行为和生育率变化的主要驱动力[1]。四川省统计局人口就业处和调查中心于2016年组织实施的四川育龄群众生育二孩意愿调查显示,约三分之二的受访者认为,不打算生育二孩的主要原因是“养育成本高”“经济压力大”。尽管1987年后若干年出生人口基数仍然较大,目前均仍处于适龄生育年龄,但是由于他们在步入社会后面临高房价、激烈的就业竞争等问题,生育意愿较低。根据生育的新家庭经济学理论,是否再生育一个孩子将取决于生育的边际成本或影子价格。生育孩子的边际成本不仅包括食物、衣服和住房等直接成本,还包括当年轻人(一般是母亲)由于生育和抚养子女而退出劳动力市场,造成收入损失或者工作机会丧失而带来的生育机会成本。而高房价物价和高受教育水平意味着,生育子女的年轻人面临着高昂的直接成本与机会成本。一方面,为应对2008年全球金融危机而推出的“四万亿”经济刺激计划极大地刺激了房地产市场的繁荣,导致过去十余年间房价大幅上升,间接推高了其他生活成本;而当前受新冠肺炎疫情影响,主要发达国家大规模的货币宽松政策又较大程度推高了大宗商品价格,给我国带来了输入性通货膨胀。快速上涨的生活成本,特别是住房成本增加了年轻人的生存负担,从而削弱了生育意愿。另一方面,2008年以来,我国普通高等学校毕业生人数逐年增加,但同期GDP增速整体呈下滑趋势(见图3),意味着近年来高校毕业生面临着较大的就业压力和激烈的竞争,在此环境下,女性因为生育而暂时或永久离开了劳动市场,将面临较大的机会成本。

图3:我国普通高校毕业生数与GDP增速 数据来源 wind数据库

除此之外,父母受教育程度[2]、长辈对孙子女双全的偏好[3]、同代家人如兄弟姐妹的生育行为[4]等也是影响生育意愿的重要因素。不仅如此,社会流动缺乏良好预期也是导致家庭生育意愿下降的必然因素[5]。

三、提升我国人口生育率的改革建议

为了应对低生育率问题,一些发达国家或地区曾出台一系列鼓励政策并取得了一定的成效。如瑞典1985年出台了“速度奖励”政策,对于在一孩出生后的30个月内父母又生育了第二个孩子的家庭给予与一孩相同的育儿津贴。该政策推动了瑞典1985年后若干年总和生育率的不断提高,并于1990年出现了一波小高潮,但随后政策效应逐渐消退。为了持续鼓励生育,1995年瑞典设置了为期1个月的父亲专属育儿假,并在2002年和2016年分别将其延长至2个月和3个月[6]。与2002年育儿假延长相对应的是2010年以前瑞典总和生育率的整体提升。国外鼓励生育的成功政策对于提升我国人口生育率具有一定的借鉴意义。基于对国外案例的研究,结合我国实际情况,本文针对性地提出提升我国人口生育率的四项改革建议。

(一)改革产假制度,降低女性生育机会成本

根据《中华人民共和国社会保险法》,女职工享受产假,并按照国家规定享受生育津贴。《中华人民共和国劳动法》明确规定了女职工生育享受不少于九十天的产假。根据《女职工劳动保护特别规定》,女职工生育享受98天产假,其中产前可以休假15天;难产的,增加产假15天;生育多胞胎的,每多生育1个婴儿,增加产假15天。女职工怀孕未满4个月流产的,享受15天产假;怀孕满4个月流产的,享受42天产假。近期,为响应国家“三孩政策”,各地也纷纷调整生育政策,大都延长产假、生育假或为生育夫妻双方提供育儿假等。假期补贴能够刺激女性生育意愿,但是尽管政策力度很大,并且法律法规也极大程度地保护了女性生育权,如《中华人民共和国妇女权益保障法》就明确规定,“任何单位不得因结婚、怀孕、产假、哺乳等情形,降低女职工的工资,辞退女职工,单方解除劳动(聘用)合同或者服务协议。但是,女职工要求终止劳动(聘用)合同或者服务协议的除外”,现实中企业要求女职工入职若干年内不得生育,或者以各类理由直接或变相迫使女职工辞职或放弃产假的事件频频发生,加深了职场“女性歧视”。许多女性为了不丢失工作而不得不延迟、减少甚至放弃生育。因此,单纯地对女性进行生育假期补贴的政策效果必然受到一定程度抑制。对此,建议对现行产假制度进行改革,大幅压缩产假时长,但同时以夫妻家庭为单位改革育儿假作为补充,育儿假可以由夫妻双方自由决定如何在夫妻间分配。如此一来,企业在录用女性职工时并不必然面临现行较长时间的女性产假,而在招录男性职工时,反而也可能面临未来较长时间的育儿假,因而一定程度缓解职场“女性歧视”,降低女性生育机会成本。

(二)大幅提高生育保险缴存标准,增加生育津贴

在提振生育率方面,与假期补贴相比,现金补贴的激励效果更大,现金补贴与假期补贴相结合的政策效果最为显著[6]。根据《女职工劳动保护特别规定》,女职工产假期间的生育津贴,对已经参加生育保险的,按照用人单位上年度职工月平均工资的标准由生育保险基金支付;对未参加生育保险的,按照女职工产假前工资的标准由用人单位支付。对此,在确保生育津贴全覆盖的同时,建议配合产假制度改革,大幅提高生育保险缴存标准,并辅助财政支持,增加女性生育津贴,同时,生育津贴应当边际递增,重点支持二孩三孩生育。

尽管对于参加生育保险的女性,产假期间的生育津贴由生育保险基金进行支付,但职工休假造成了企业在岗员工减少,一定程度制约了企业发展,为解决因职工生育休假期间企业的负担和机会成本问题,建议划定一定比例的生育保险设置生育激励基金,针对支持生育的企业进行补贴。

(三)对积极响应生育政策的家庭提供住房补贴

随着生育子女数量的增加,家庭住房需求增加。调查显示,当前高房价成为制约我国生育率的重要因素[7]。亦有研究发现,无论从城市层面还是个体层面,房价上升对20-44岁女性的生育都有负面影响[8]。因此,建议各地政府制定鼓励生育的住房补贴政策,采取直接补贴、提供购房贷款利率优惠、房价补贴等多种手段,对积极响应生育政策的家庭提供补贴,降低生育多子女而带来的住房成本上升。

(四)加快推动教育均等化,提高社会流动性

社会学家通常以“相比父母一代,下一代改变收入地位的机会”定义社会流动。统计显示,2020年,我国城镇常住人口中有29%没有城镇户口,并主要由进城务工的农民工构成。而从迁出地的角度看,在农村户籍人口中,有34%的人口并不常住农村。由于城市可提供的工作机会更多,但教育资源十分有限,并且城乡教育水平的差异较大,大量的进城人员不能为下一代提供更好的教育资源,对社会流动性缺乏良好预期,从而降低了生育意愿。对此,建议一方面进一步加强农村地区落后地区教育资源的投入,另一方面增加城市内部、城乡之间、中西部之间的师资对流,充分利用网络信息技术,建设智慧课堂等教育资源共享平台,加强教育资源共享,推动实现教育均等化。

(五)考虑全面放开生育政策

从“单独二孩”“全面二孩”的政策效果来看,放开生育的边际效果明显递减,即使全面放开生育,愿意生育三个或以上孩子的家庭也将占比极低。因此,在当前我国人口生育率急速下降的现实背景下,“三孩政策”抑制了具有生育养育三个以上子女能力的家庭的生育需求,但对于不愿意生育二孩、三孩的人群而言,该政策并不会实质性改变其决策行为。因此,建议在落实上述费用减免、各项补贴以及社会制度改革等政策的同时,考虑尽快全面放开生育政策,鼓励“愿生尽生”。