自我的太极模型:提出背景与核心观点

2022-03-25汪凤炎

汪凤炎

“自我”(self)自William James引入心理学后,一直是心理学关注的重要主题(James,1890)。自我是一种受文化因素影响较大的认知结构(Spencer-Rodgers,et al.,2009),随着Markus和Kitayama(1991,1994)建构出独立自我(independent self)和互依自我(interdependent self)两套自我构念,并假设它们是可并存于同一文化、同一个体的自我构念,只是在不同文化、不同个体(受年龄、性别、受教育程度和地域等因素的影响)身上存在强弱的差异而已,Singelis(1994)在此基础上提出了双重自我(the dual self)理论,认为任何文化下的个体都具有独立自我和互依自我两种自我构念,并通过实证研究证实了双重自我理论,这些研究对后续的自我研究产生了深远影响。与此同时,随着文化心理学的兴起,探讨自我的文化差异、建构吻合本土文化传统的自我理论,成为自我心理学研究的新热点。在中国心理学界,经过以杨国枢(杨国枢,2004;杨国枢,陆洛,2009)、杨中芳(杨中芳,1996,2001;Yang,2006)、黄光国(Hwang,2011,2019)、彭凯平(Peng & Nisbett,1999;Nisbett,et al.,2001;Spencer-Rodgers,et al.,2009)、康萤仪和赵志裕(Hong,et al.,2000)等为代表的几代学人的共同努力,在中式自我上已取得丰硕成果,为建构更具中国文化生态效度的中式自我理论打下了扎实基础。正是在前贤的基础上,经过10余年的酝酿与思考,笔者才建构出“自我的太极模型”,于2019—2021年在SSCI期刊上连续刊出3篇论文予以阐述(Wang,Wang & Wang,2019;Wang & Wang,2020;Wang & Wang,2021)。但受制于论文篇幅与研究旨趣,至今尚未在一篇论文里完整呈现自我的太极模型,未交代建构该模型的背景,未呈现受中西文化影响下的自我太极模型的子类型,下文就对这些问题进行论述,以进一步充实自我的太极模型,为后续实证研究打下扎实的理论基础。

一、 五种中式自我理论的得与失:自我太极模型的提出背景

(一) 五种中式自我理论的核心观点

目前中国心理学界主要有五种自我理论或模型,依成果首次发表时间的先后次序,分别为:(1)康萤仪等人受建构主义思想、Markus和Kitayama(1991,1994)以及Singelis(1994)的启发,从中国香港社会中的双文化个体现象出发,提出了双文化自我理论,认为当代中国人由于广泛接触中西两种不同文化,能够依据环境需要在两种文化框架之间来回切换。为验证此想法,康萤仪等人以中国大学生为被试进行了一系列的文化启动实验,结果发现:当用代表中国文化的龙、长城、孔子像之类的图片启动时,被试更倾向于做集体我陈述;当用代表美国文化的美国国旗、白宫、林肯像之类的图片启动时,被试更倾向于做个体我陈述(Hong,et al.,2000)。(2)受Markus和Kitayama(1991,1994)、Singelis(1994)和康萤仪等人(Hong,et al.,2000)的启发,陆洛认为,在现代华人社会中,由于西方文化的冲击,西方文化与东方文化、个人主义与集体主义、独立自我与互依自我,在同一个体身上是并行不悖的。在这种文化交融中,现代华人身上的独立自我得到更高程度的激发,使其与互依自我并行,此时并不存在单一互依自我的优势地位,而是同时有独立自我与互依自我,兼具自我的二元性,呈现出折衷自我(composite self)(陆洛,2003)。(3)杨国枢主张,个人取向与社会取向是人类与环境互动中最基本的两种模式:西方人与其生活环境的互动方式主要是个人取向,华人与其生活环境的互动方式主要是社会取向。在现代生活中,个人取向与社会取向的心理与行为已经在华人的个人心智系统中同时并存、互动与运作,结果,当代华人同时兼有独立自我和互依自我,但以社会取向自我/互依自我为主。进而,杨国枢等人认为华人自我中包含有个人取向、关系取向、家族取向和他人取向等四元自我。华人四元自我由学习而得,可在不同生活情景中被激活,从而让华人采取不同应对方式,表现出分殊化与自动化特征,成为习惯性的社会适应机制(杨国枢,2004;杨国枢,陆洛,2009,pp.86-129)。(4)杨中芳在汲取费孝通差序格局思想的基础上(费孝通,1948),提出同心圆式多层自我理论,认为只有居于圆心位置的个我才是小我,其余处于不同层级同心圆位置的五种自我均是不同层次的大我(Yang,2006)。(5)黄光国从婆罗浮屠(Borobudur Temple)中获得灵感,认为婆罗浮屠的三个部分代表佛教的三个修炼境界:第一层正方形的塔基代表欲界,第二至第六层共五层的塔身代表色界,三层圆形的塔顶和主圆塔代表无色界。婆罗佛屠塔这座“立体壇城”(即曼陀罗,Mandala)中的欲界、色界和无色界暗示:自我经由修持而可能达到的不同境界。人类的幼儿时期都是处在欲界之中,只会追求基本欲望的满足;长大成人后进入色界的各种不同阶段;心智完全成熟后才会思索无色界的诸般问题,追求终极圆满的人生境界。曼陀罗内圆外方的结构代表成年自我的深层结构。不管在哪一种文化之中,成人自我的深层结构都是由“方以智”和“圆而神”所构成。以自我的深层结构为基础,可建构一个普适性的自我模型——自我的曼陀罗模型,用以说明文化传统与个人行动之间的关联(Hwang,2011,2019)。

(二) 评价中式自我理论得失的判标

从文化心理学角度看,要为中式自我建构一个具有良好文化生态效度的自我理论或模型,它至少要满足如下三个标准:

1. 中式自我模型须吻合中国文化里流行的主流人性论与信仰

心理学研究自我至今主要存在精神分析(Freud,1923)、社会心理学(库利,1989;米德,2018)和文化心理学(Markus & Kitayama,1991,2010)三种传统,尽管三种传统所研究的自我有较大差异,但多有一个共同预设:在不同文化中,人们对自我的基本看法——自我观——有差异,大量的人类学研究成果支持此论点;并且,这些有差异的自我观源自不同文化所拥有的人性观的差异(陆洛,2007)。例如,西方文化传统中孕育出个人取向的自我观,并在现代西方社会中最为彰显。Geertz(1975)形容人是一种有界限的、独特的个体,多少整合了个人的动机和认知,是个人意识、情绪、判断和行动的动态中心,组织成一个有别于他人的整体,且与其社会和自然背景皆是对立分离的。将人看作是有界限的、统合的、稳定的、自主的以及自由的实体的观点,正是Markus和Kitayama(1991,2010)所说的独立自我。中华文化传统中孕育出社会取向的自我观也依然普遍存在于现代华人社会中,互依自我源自对个人与他人之关联性与互依性的信念,这是典型东方社会取向自我的特征,个人并非由其独特的特征来界定,而是由其社会关系来界定(杨国枢,2004)。又如,凡是受精神分析学派影响的人在建构自我或人格理论与模型时,一般都会将性恶论作为其元理论。可是,与西方以性恶论为主流的文化不同,中国传统文化的主流是孟子倡导的性善论,不承认人的私欲的正当性。在深受性善论影响的中国人看来,人性等同于人身上的善性,至于弗洛伊德所说的伊底不能算作人性,只能归入兽性之列,因此,伊底至多只在婴幼儿、弱智者和老人的身上才有弱合法性,对于身心发育正常的少年和中青年人而言,必须彻底涤除伊底,否则,你就不是在做人,而是在做禽兽或恶人,这意味着做人的彻底失败。这样,受性善论的深刻影响,典型的中式人格或自我结构中没有给伊底一个起码的生存空间。与此同时,西方人多信基督教,超我实是上帝在西方人心中的投射,因自我的上面还有超我,故西方人讲自我的超越。中国人多推崇儒学、道学和佛学,在“西学”未“东渐”之前,基本不信基督教,无西式上帝观念,自我之上无超我。并且,尽管中国人强调自我心性修养,倡导自制、自律,主张以大我克小我,这一历程虽是中式自我不断扩展、做人境界不断提升的过程(杨中芳,2001,pp.367-369),却不可将大我视作超我。因此,中式自我模型内不可隐含精神分析学对人格模型所作的冰山之喻(Freud,1923),否则,它就属于黄皮白心式香蕉型模型。

2. 中式自我模型须吻合主流中式思维方式

社会心理学和文化心理学的丰富研究成果表明,自我主要是在社会文化中建构而成,不是与生俱来的(库利,1989;米德,2018;Markus & Kitayama,1991,2010)。文化中最核心的部分是思维方式、价值观和审美观,自我的建构、生成与运作和思维方式紧密相关。有研究表明,朴素的辩证法是指一套东亚世俗信仰,其特征是对矛盾的容忍、对变化的期望和认知整体主义,它为东亚人形成辩证自我观念,理解自我概念中的矛盾性、变易性和整体性提供了一个全面的理论框架(Spencer-Rodgers,et al.,2009)。也有研究表明,在同一律、无矛盾律和排中律三大定律的长期熏陶下,西方人追求“连贯性”(coherence)或“内部一致性”(internal consistency),这样,假若一个人拥有大量的素质a(如性格外向),那么,他必然较少拥有与a相对立的素质-a,即b(如性格内向)。与西方人不同,在东亚辩证文化中,在变异律、矛盾律与整合律的长期熏陶下(Peng & Nisbett,1999),东亚人会力求平衡,这样,如果一个人拥有大量的素质a,为了达到平衡,他必然力图通过后天的修养让自己拥有大量与a相对立的素质-a,即b。因此,“平衡”(equilibrium)对东亚人的作用可能与“连贯性”或“内部一致性”对西方人的作用相同,它为个体提供了组织经验、了解自己、指导社会行为、预测未来结果等的手段(Kitayama & Markus,1999;Spencer-Rodgers,et al.,2009)。从思维方式角度看,中国人喜欢讲辩证和阴阳平衡,正是阴阳思维的显著特征。阴阳思维自《周易》诞生以来一直是中国人的主流思维方式之一(汪凤炎,2018,2019c,pp.333-339),中式自我在建构、生成和运行时不可能不受阴阳思维的深刻影响。例如,多数中国人在展现自我时均会在个体-情境之间努力找到平衡,在自我心性修养时能看到相反相成事物的利与弊(Spencer-Rodgers,et al.,2009),进而追求文质彬彬之类的平衡素质,忌讳“过犹不及”,等等,这都是深受阴阳思维中的辩证与平衡观念影响的结果(汪凤炎,2019b,p.307)。可见,在自我修养和展现自我时,西方人不如中国人那么重视辩证思维和阴阳平衡,正是由于他们缺少阴阳思维。

3. 中式自我模型须吻合中式自我在中国社会-文化-历史里的演化脉络

由于文化生成人心,今人所建构的中式自我模型至少须大体吻合中式自我在中国社会-文化-历史中的演化脉络,能在中华经典和汉语里找到蛛丝马迹,既不可凭空建构,也不可随意从外国文化移植而来。概括起来,中式自我在中国社会-文化-历史中的演化脉络大致如下:中式自我在诞生之初本是类似于独立自我的小己,小己主要是伴随武器与私有财产的出现,在与他人抗争过程中诞生的,而非是在种小麦的过程中诞生的(Talhelm,et al.,2014)。儒家倡导的爱有差等式大我类似互依自我,它是公元前521年后伴随儒学的创立和发展而逐渐形成的,由此在中国历史上开启了小己与大我并存但小己占优期。自公元前304年前后到最迟不晚于公元前233年之前是中式自我的重要转型期,转型的结果是大我后来居上,而小己从此屈居其后,中式自我进入小己与大我并存但大我占绝对优势期,这个转型过程并非是种水稻引起的,而是儒学和墨学经过艰辛传播最终取得胜利的结果。秦汉至清代是中式自我定格的阶段,定格的结果是中式自我从春秋战国“百家争鸣”时期的外显式多元文化主义时代进入内隐式双元文化主义时代(汪凤炎,2019a,2019b,pp.174-237)。

当历史的车轮进入近现代,一方面,中式自我除了继续受儒、道、释的影响外(Ho,1995),又因至少四个因素使得个体主义与独立自我在当代中国大陆地区都有逐渐增强的趋势,而集体主义文化及其相应价值观念则有式微的倾向(黄梓航等,2018;蔡华俭等,2020):(1)积极学习西方文化。因“变法图强”、出国留学和经济全球化等原因,积极学习外国尤其是西方近代以来的先进文化,使得近现代一些中国人逐渐受到外国文化尤其是西方文化的影响。(2)“辛亥革命”成功推翻了帝制,使运行2000余年的帝制彻底退出了中国的历史舞台,这样,促成秦汉至清代中国人养成压抑型人格的政治制度彻底被推翻,人民逐渐当家作主。(3)越来越多保护个体权利的法律和部门规章出台。国家推行妇女解放运动,实现男女同工同酬;国家颁布实施并不断完善《中华人民共和国未成年人保护法》和《中小学教育惩戒规则(试行)》等旨在保护未成年人身心健康、保障未成年人合法权益的法律制度或部门规章。(4)中国经济的高速发展。随着中国香港和中国台湾经济在1960年代末至1990年代期间的高速发展,随着中国大陆地区经济自1978年改革开放以来的高速发展,由其所带来的各方面资源的丰富减少了个体对周围人的依赖,有利于个体追逐个人目标(Yang,1988)。所有这些因素都有利于个体消除压抑型自我,形成人格独立自主型自我和独立自我。另一方面,中华传统文化里的某些核心观念在社会变迁的洪流中仍保持相对稳定(Hamamura,2017)。有研究表明,虽然中国香港和日本等地区的经济发展水平与西欧发达国家相近,但依然表现出较高的集体主义与较低的独立自我(Hamamura,2012;Talhelm,et al.,2014)。又有人通过统计50年(1950—1999年)来汉语用词的数据,没有发现任何证据表明中国文化随着时间的推移越来越倾向于个人主义;另一项发现表明,集体主义与某些生活领域,特别是工作之间存在着持续的文化联系。这表明,个人主义的兴起并不是社会现代化的普遍结果,集体主义在中国可能是自我维持的(Hamamura,et al.,2021)。在多元文化汇聚的背景下,深受阴阳平衡思维的绝大多数中国人的自我均是文化汇聚型自我。

(三) 五种中式自我理论的得与失

康莹仪等人第一次用实验法证实了中式自我融会中西文化的双元文化性,可较好地用来描述和理解那些既受西方文化影响又受儒家文化影响的当代中国人的自我类型和自我呈现方式,也体现出中式自我的辩证性和情境性特点,却无法描述和解释受道、佛文化影响下的中国人的自我类型和自我呈现方式,且无法解释受儒学影响的个体的自我模型所展现出来的差序格局和不同做人境界的特点。陆洛的折衷自我理论和杨国枢的华人四元自我理论都明显受到康莹仪等人建构的双元文化自我理论的影响,只是后起者越来越精细而已,尤其是华人四元自我理论,可用来描述和理解那些既受西方文化影响、又受儒家文化影响的当代中国人的自我类型和自我呈现方式及其特征,如情境性、分殊化、自动化和差序格局的特征,但它仍无法用来表征至今仍深受道、释文化传统影响的中国人的自我类型和自我呈现方式,未揭示其内蕴含的阴阳思维方式,也无法圆融地用来解释中国人通过自我心性修养所能达到的不同做人境界。并且,这三种自我理论带有浓厚的独立自我和互依自我的烙印,且深受Singelis的双重自我理论的影响,从而受到质疑,因为假若说Markus和Kitayama建构的独立自我能很好地代表西方人的自我类型,那么,互依自我可能只是Markus和Kitayama以西方独立自我为参照所建构出的对应概念(Fiske,2002;黄光国,2012),并不能完整、准确表征中国人的自我类型:互依自我虽勉强能表征儒家的大我,却无法表征道家的柔我和佛家的净我。

杨中芳的自我理论的优点至少有四:(1)触及到了中式自我的里层,即中式自我是由个我作为基点生成的;(2)看到了中式自我的辩证性、情境性和多层次性特点,与费孝通的“差序格局”理念相吻合;(3)看到了中式自我由个我向外扩展及由最外层大我向里收缩的特点,能用来解释中国人通过自我心性修养所能达到的不同层级的做人境界;(4)看到了中式自我内蕴含有阴阳思维,与Kitayama和Markus(1999)看到日本人的自我里蕴含阴阳思维有异曲同工之妙。当然,它也有三点值得商榷:(1)只将个我视作小我,将其余五种自我均视作不同层次的大我,这实际上将小我与大我的关系固化了,难以让人看到处于绝对小我和绝对大我之间的其他我的地位是相对的特点。(2)将大我只分成五层,似有将复杂中式自我看得过于简单之嫌。事实上,中式自我有各种水平,很难说它只有五层大我(汪凤炎,2019b,pp.196-197)。(3)仍只能用来描述和解释受儒学影响下的中式自我类型和自我展现方式。

黄光国建构自我的曼陀罗模型的初衷是:建构一种既能解释人类普遍心理又能解释特定文化族群心理、满足“一种心智,多种心态”的自我理论,以提高本土心理学研究成果的文化普适性,这个初衷无疑是良好的;黄光国充分利用佛教教义、西方心理学与社会学领域的成果来论证自我的曼陀罗模型,这种博采众长的科研态度、渊博的知识和触类旁通的敏捷反应力,都值得后学学习;自我的曼陀罗模型试图深入到中式自我的深层,理论也颇为自洽,显示出黄先生深厚的理论功底,也能较圆润地描述和解释受藏传佛教影响的华人的自我类型、自我呈现方式以及通过自我心性修养所能达到的不同做人境界。不过,自我的曼陀罗模型虽表面揉进了中国传统文化与佛教的元素,但其骨子里隐含有浓厚的性恶论和精神分析的冰山之喻,仍讲自我的超越而非自我的圆融;并且,该理论似与中国传统文化里的主流人性论、主流思维方式和中式自我的文化演化派络均不吻合,因为曼陀罗只是受佛教尤其是藏传佛教影响的人才看重它,它之中也未蕴含阴阳思维,其对中国人的影响有限。

二、 自我太极模型的内涵与核心观点

(一) 什么是自我的太极模型

中国文化自古至今都是多元汇聚的,而非单一文化或双元文化。先秦有诸子百家,自秦汉以来至清代,一般公认是儒道释三位一体;到了近现代,中国文化除了继续受儒道释的影响外,还受外国文化尤其是西方文化的影响。在多元文化汇聚的背景下,除了极少数中国人坚定地依某种方式做人,展现出较稳定的某种自我类型,属特质性自我外,绝大多数中国人的自我均是一种文化汇聚型自我,且是“内方外圆”式的,并且,这种文化汇聚型自我呈现出“理一分殊”的特点:这个“理一”是指从深层结构看,中国人的文化汇聚型自我作为一种内隐自我,其内核都是自我的太极模型;这个“分殊”主要是指从表层结构看,不同个体受儒学、道学、佛学以及西方文化的影响有差异,导致其外显的、具体的自我太极模型有一定差异。相应地,今人在建构中式自我模型时,既须建构用以表征至今仍深受儒、释、道、法文化传统影响的中国人的自我类型,又须建构表征当代那些既受到西方个人主义与独立自我影响又仍适当保留自我主义或集体主义的中国人的自我类型,这是中式自我的“体”。有了这个“体”,才好理解中式自我表现中展现出来的情境性、辩证性、灵活性和平衡性等特点,才有良好的文化生态效度和解释力。基于上述思考,又受太极图的启发,假若说从精神分析眼光看,西式人格结构图是像冰山式立体结构,从文化心理学角度看,尽管中西方人身上同时存在独立自我与互依自我(Markus & Kitayama,1991,1994,2010;Singelis,1994),不过,典型西方人身上的优势自我构念主要是特质型、单子论式的独立自我,那么,深受阴阳思维影响的中式人格结构图就是像一张大饼样的太极图,由此可建构出“自我的太极模型”(theTaijitumodel of self):自我的太极模型是指以太极图形象表征中式自我的模型。具体地说,从阴阳思维角度看,由于阴与阳可以统称宇宙万物中相反相成的一对概念,这样,假若将太极图外面代表“太极”的最大圆指自我,将太极图里面的阴与阳依次表征成儒、道、法、佛和西方学者提出的一对对具体自我概念,就能与受当代西方文化影响的生出儒家、道家、法家、佛家四种具体的自我太极模型,具体到不同个体身上,甚至同一个体在不同情境中,为了追求阴阳平衡,善于“看着办”,及时依个体当时所处情境所需展现出不同的自我类型,属典型的情境性自我,显示出较高的情境性、平衡性和辩证性等特点,这与典型西方人在西式思维与个人主义的影响下,为了追求“连贯性”或“内部一致性”(Kitayama & Markus,1999),多持特质型独立自我的情形截然不同(1)在2019年12月—2022年3月防控新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情期间,犹如大自然在中美两国开展了组内实验一般:自变量是新冠病毒,因变量是新冠确诊和死亡病例,中介变量是自我类型,调节变量是价值观与文化的松紧度。中美两国在新冠累计确诊病例和新冠累计死亡病例上呈现出的显著差异,与中美两国的人口密度、科技水平、医疗卫生水平、国人受教育水平等无关,与中美两国人所持的自我类型密切相关:多数美国人持有的优势自我构念是特质型独立自我,宁愿冒感染新冠肺炎的风险,仍要优先考虑自我权益,出门不愿戴口罩,不愿保持一定的社交距离,再加上美国流行个人主义和松文化,防控不力,结果,美国的新冠累计确诊病例和新冠累计死亡病例持续上升;多数中国人内隐有自我的太极模型,且其优势自我构念多是情境型互依自我,能根据情境变化及时调整自我展现方式,一旦意识到虽暂时没有特效药,但戴口罩、保持社交距离、勤洗手便能有效降低感染新冠风险时,即便先前是持独立自我的人,马上也转换成了持互依自我,立即做到出门戴口罩、保持一定的社交距离,再加上中国流行集体主义和紧文化,实行新冠清零措施,结果,中国的新冠累计确诊病例和新冠累计死亡病例自然就很少(Lu,Jin & English,2021)。,从而能让人们直观、形象地看清四种中式自我类型,并能贴切地用来描述和解释受儒、道、佛与西方文化影响下的中国人的自我修炼历程和自我表现方式及其特点。

(二) 自我太极模型的具体类型

1. 儒家自我的太极模型

若将太极图中的阴和阳分别代表小我和大我,就生出了儒家自我的太极模型。外面代表“太极”的最大圆指儒家自我;因为小我比大我相对黑暗(更易自私),故用“阴”(黑色)表示小我;因为大我比小我相对明亮(更易亲社会),故用“阳”(白色)表示大我;“黑中白点”暗示小我里蕴含大我的种子,即天理或孟子所说的善端,故个体通过持久的修身养性便能不断成全大我;“白中黑点”暗示大我里潜藏小我的种子,即人欲或荀子所说的恶端,所以,个体的品行若未达到“从心所欲,不逾矩”的圣人境界时就放弃继续修行的念头,一旦放松警惕,只要一遇不良道德情境,就易心生恶念,心生恶念后若不能及时消除,就极有可能使其自我倒退,大我就变小我了。儒家自我太极模型里的小我与大我双方相互对应,互为参照,它们虽能各自独立存在,却无法彻底分离,因为彼此相互包含;与此同时,小我与大我之间也是此消彼长、此长彼消,不过,双方虽能相互转化,却只能是部分转化,并且是有条件的,双方永远共存,一方无法彻底扬弃或消灭另一方(李平,2014,pp.246-248)。这意味着,即便极端自私乃至万恶之徒,其心中仍潜藏大我的种子,才有“放下屠刀,立地成佛”的可能;即便是圣人,其心中也仍有小我的种子,只不过圣人将其收拾得非常好,才能做到“从心所欲,不逾矩”;若是君子,一旦不洁身自爱,仍有成魔的可能。儒家自我的太极模型暗合费孝通的“差序格局”观,以儒家自我的太极模型为内核,就能生出“自我圆融说”,它的要义是:每个人虽只有一个自我,但自我中有大小我之分,二者的关系是此消彼长,通过持久的心性修养,使小我变得越来越小(最终小至一个黑点,却无法消亡),大我变得越来越大(绝对大我是民胞物与式自我),并让它们相互和谐、圆融,就能不断提升自我,当自我提升到一定境界后便能发展出成熟自我乃至圆融式自我,此时,他就能做到万事圆融(Ames,2006)。事实上,儒家以及深受儒家影响的中国人的自我修养过程正是有意或无意地按自我圆融说进行的(Wang,Wang & Wang,2019;汪凤炎,2019b,pp.305-306)。

2. 道家自我的太极模型

若将太极图中的阴和阳分别代表柔我和刚我,就生出了道家自我的太极模型,其中,外面代表“太极”的最大圆指道家自我;用“阴”(黑色)表示柔我,用“阳”(白色)表示刚我,因为按《易经》和道家的观点,一般是“柔”和“阴”、“刚”和“阳”放在一起,形成“阴柔”与“阳刚”;“黑中白点”暗示柔中有刚,“白中黑点”暗示刚中有柔(汪凤炎,2019b,p.306;Wang & Wang,2020)。

3. 佛家自我的太极模型

若将太极图中的阴和阳分别代表尘我和净我,就生出了佛家自我的太极模型,其中,外面代表“太极”的最大圆指佛家自我;用“阴”(黑色)表示尘我,用“阳”(白色)表示净我,因为尘我比净我相对肮脏,净我比尘我相对干净;“黑中白点”暗示尘我里蕴含佛性的种子,故个体通过持久的修身养性或顿悟便能成佛;“白中黑点”暗示净我里潜藏魔性的种子,所以,个体若未成佛就放弃继续修行的念头,一旦放松警惕,一遇不良道德情境就易心生魔念,心生魔念后若不能及时消除,就极有可能使其自我倒退,净我就变尘我了(汪凤炎,2019b,p.306;Wang & Wang,2020)。

4. 基于独立自我和互依自我的自我太极模型

中式自我在诞生之初所出现的小己以及杨朱“为我”说中的“我”均类似独立自我,儒学和墨家所说的具道德属性的大我类似互依自我(汪凤炎,2019a),这样,若将太极图中的阴和阳分别代表Markus和Kitayama建构的独立自我和互依自我,就生出了基于独立自我和互依自我的自我太极模型,其中,外面代表“太极”的最大圆指自我;独立自我类似于小己,它比互依自我相对黑暗(更易自私),故用“阴”(黑色)表示独立自我;互依自我类似于儒家和墨家所讲的具道德属性的大我,它比独立自我相对明亮(更易亲社会),故用“阳”(白色)表示互依自我;“黑中白点”暗示独立自我里蕴含乐群和博爱的种子,这意味着独立自我一旦开放自我边界,将至少一个他人纳入其内,就变成了互依自我;“白中黑点”暗示互依自我里潜藏小己的原型,这意味着互依自我不但是由小己发展而来,而且一旦将已纳入其自我的他人他物不断抛出去,当抛得只剩自己一个“孤家寡人”时,它就又变成了独立自我。基于独立自我和互依自我的太极模型既与Markus和Kitayama以及Singelis主张独立自我和互依自我是两套可以并存于同一文化、同一个体的自我构念相吻合,也与康萤仪等人的双元文化自我理论、陆洛所讲“折衷自我”和杨国枢提出的“华人四元自我模型”相暗通。

(三) 自我修养与做人境界

个体依不同自我子类型进行自我修养,依修养程度高低,可达不同做人境界或呈现不同做人风格。例如,借鉴冯友兰按觉解程度由低到高将做人分为自然境界、功利境界、道德境界、天地境界四重境界的思想(冯友兰,1996,pp.554-558),可将受儒学影响的中式做人分为四重境界。这四种做人境界犹如做人的四个阶段,每达到一个新阶段就会在心理与行为方式上发生质的变化。

第一重境界:做自然人。如果一个人全然不知其所处社会的伦理道德规范和法律制度、自己与他人的处境以及自己言行的利害得失,只照着自己的自然本性去做人,他就在做自然人。自然人浑然不知世事,其言行无善无恶。像婴儿饿了就要吃,渴了就要喝,困了就要睡,否则,就又哭又闹,全然不顾及当时的情境和行为的利害得失,就是在做自然人。自然人未步入“成人”的行列,不算真正意义上的社会人。在儒家自我的太极模型中,自然人处于阴阳未分化前的混沌状态,也处于自我的起点,在这一点上,它是绝对小我,且是未将任何社会规范纳入其中的绝对小我。

第二重境界:做常人。两类伦理道德规则构成人类伦理道德的底线:一类是有关禁止做那些连禽兽都不会做的事的规则,如“虎毒不食子”,个体一旦突破此底线去做了,便连禽兽都不如;另一类是有关禁止做那些禽兽可做但人不能做的事的规则,如“乱伦”,个体一旦突破此底线去做了,就是禽兽。无论是禽兽还是“连禽兽都不如”,都意味着未“成人”。假若个体在做人过程中谨守伦理道德的底线,不让自己的言行沦落到伦理道德底线之下,他就“成人”了。“成人”有不同阶段,“成人”的第一阶段是做常人。常人就是守规矩的普通人。这个规矩,在先秦儒家眼中,主要是孔子在《论语·颜渊》所说的“君君,臣臣,父父,子子”以及孟子所说的“五伦”;自汉武帝之后至清朝灭亡止,主要是“三纲五常”。常人包括人们常说的老实人与成熟人等多种子类型。做成常人虽然仅是“成人”的最低阶段,却是真正意义上的社会人。若做成了小人或罪犯,则属做人失败,未步入“成人”的序列,自然也算不上是常人。将常人做好既是“成人”的必要一环,也有一定难度,此难度主要体现在知难和行难两个方面。在自我的太极模型中,常人自我结构中的阴与阳部分已经分离,二者之间的转变也已经开始,也就是说,其大我与小我均已初步形成,并且大我有逐渐增大的趋势,但其发展程度相对初级,也未达到与小我和谐相处的状态。同时,尽管追求善的生活不能满足于做常人,但做常人却是“成人”的基础,并非如人们想象的那样不堪,若想做成君子和圣人,先要做好常人(杨泽波,2019),正所谓“登高必自卑”。

第三重境界:做君子。做人要力争做君子,莫做小人,此见解是孔子首倡的。如果一个人在做人时自觉履行君子的行为规范,他就在做君子。君子在做人做事上一般能取得骄人业绩,其德行能达到有中善无大恶的境界。在自我的太极模型中,君子的自我已发展到一个高水平,与常人的自我相比,君子的自我可以容纳更多的他人与他物:不仅是他自己和他的近亲,也包括他的家族、邻居以及他的同胞。据《论语·述而》记载,孔子说:“圣人,吾不得而见之矣;得见君子者,斯可矣。”这表明,孔子虽推崇圣人,但又深知圣人的难做,故连孔子也未见过圣人。据《论语·述而》记载:“子曰:‘文,莫吾犹人也。躬行君子,则吾未之有得。’”这虽是孔子的谦词,但也表明,在生活实践中做一个君子并不是一件容易的事情,“做圣”对绝大多数人而言更是奢谈。与君子相对的是小人,虽然真实生活中不乏小人,但小人一向为中国人所不齿,甚至一些小人内心也鄙视自己。并且,君子与小人的划分并不一定出现在不同人群之间,同一群人、甚至同一个人在不同时段也有君子成分和小人成分的较量。所以,《贞观政要·教戒太子诸王》说得好:“且君子、小人本无常。行善事则为君子,行恶事即为小人。”综观孔子、孟子和荀子等人的有关论述看,判断君子和小人的标准主要有十五个:仁、义、礼、智、信、诚、忠、恕、勇、中庸、孝、文质彬彬、和而不同、谦虚和自强。依儒家文化的解释,君子与小人之间的心理素质和言行表现泾渭分明:一个人在做人过程中,凡是从整体上较好地体现出这十五种素质的人就是君子;反之,凡是基本上不具备这十五种素质的人就是小人。正如《淮南子·泰族训》说:“圣人一以仁义为之准绳,中之者谓之君子,弗中者谓之小人。”同时,在孔儒心中,上述十五种人格特质的重要性不一样。若借用现代人格心理学的术语,上述十五种特质中的后十一种特质只是君子人格的表面特质,前四种特质才是君子人格的根源特质(汪凤炎,2019b,pp.133-134)。

第四重境界:做圣人。若一个人自觉参照圣人的标准去做,他就在做圣人;若他做人做到“立德立功立言三不朽 为师为将为相一完人”,他就做成了圣人。正如《孟子·离娄上》所说:“圣人,人伦之至也。”据《皇极经世·观物篇四十二》记载,北宋邵雍也说:“人也者,物之至者也;圣也者,人之至者也。”这意味着,圣人能取得非凡功业,其德行一般达到至善无恶的境界。在自我的太极模型中,圣人达到了阴阳完全和谐的最高境界,也达到了儒家倡导的“天人合一”的完美状态(Wang,Wang & Wang,2019)。这实在是太难了。因此,自封建时代开始,中国历史上仅诞生了“两个半圣人”:孔子和王守仁各算一个圣人,曾国藩算半个圣人(梁启超语)。做人至圣人境界时,能“随心所欲,不逾矩”,其做人境界自然不会再往下降。不过,如果做人只达到常人和君子的境界时,做人则如“逆水之舟,不进则退”:既可从常人进阶到君子,从君子进阶到圣人,也可从君子沦落为常人、小人乃至罪犯,或由常人沦落为小人乃至罪犯。正如程颐在《二程遗书》卷二十五中所说:“君子所以异于禽兽者,以有仁义之性也。苟纵其心而不知反,则亦禽兽而已。”因此,据《尚书·大禹谟》记载,舜才对禹说:“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。”《诗经·小旻》才告诫处于这两个阶段的人做人须“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。”稍不留意,就会“大意失荆州”。

道家、道教和佛教的做人境界示意图与受儒学影响的中式做人四重境界示意图类似,只有两个主要差异:一是左图中阴与阳部分所代表的自我类型有差异。道家自我示意图中的起点与终点均是柔我,且均是至柔的,只不过起点的柔我侧重身体的柔软,终点的柔我侧重心理的柔韧,此种柔韧至柔至刚,表明道家自我的成长是从身体的柔软向心理的柔韧(心理韧性)发展的。佛家自我示意图中的起点与终点均是净我,只不过起点的净我主要是指人生来本是洁白的,此时尘我尚处于休眠状态,二者均包含在凡心之中;终点的净我主要是指在成佛时修成的佛心仍能保持人性(心)的洁白,此时,经由修行,尘我早已被收拾得干干净净了(Wang & Wang,2020)。二是右图里各自做人境界的层级有差异,每种做人境界的名称也不同。其中,若是偏向道家的做人境界,从低至高可分为俗人、贤人、圣人和真人(含至人)四种境界;若是偏向佛学的自我提升境界,从低至高可分为人天、阿罗汉、辟支佛、菩萨和佛五重境界(Wang & Wang,2020)。

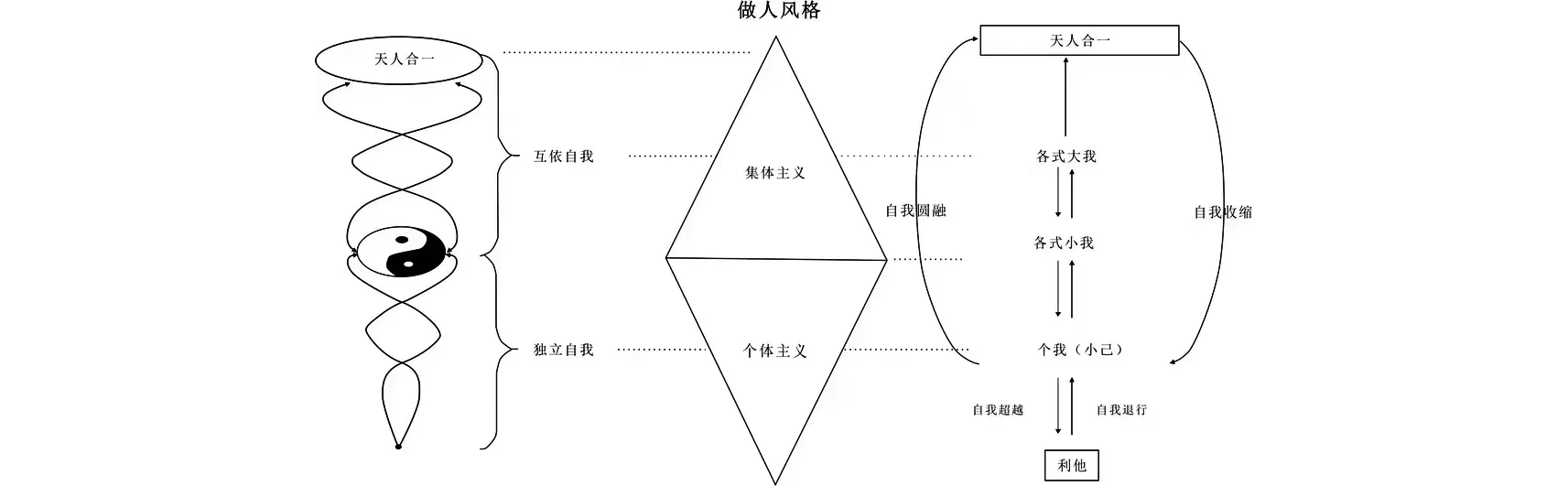

若不考虑自我类型中的道德因素,独立自我类似中国人讲的小己或个我,互依自我包含各种类型的大小我(汪凤炎,2019a),尽管集体主义中的集体(大我)或自我主义中的自我有大小之分,这样,集体主义或自我主义内部有高低之分,但个人主义与集体主义(或自我主义)之间无高低之分。因此,依Markus和Kitayama建构的独立自我和互依自我生出的自我太极模型未区分做人境界,而是区分了两种做人风格(life style):持独立自我者一般信奉个人主义的生活方式,持互依自我者一般信奉集体主义或自我主义的生活方式。持个人主义、集体主义或自我主义的人在做人做事方式上虽有明显差异,但在做人境界上却无高低之分,如图1所示。

图1 基于独立自我和互依自我的自我太极图模型及两类做人方式示意图

《周易·系辞下》曾说:“天下同归而殊途,一致而百虑。”儒、道、释三家都坚信:若一个人所处的人生境界太低,犹如人在山谷,高度不够,看到的都是问题;格局太小,纠结的多是鸡毛蒜皮之类的小事。与此相反,若一个人的人生境界够高,自然易看透人间千奇百怪,不被其迷;格局大,就会着眼于大局和长远利益,不计较短期的盈与亏。正如据《孟子·尽心上》记载:“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。”有鉴于此,儒、道、释三家都鼓励人们不断追求更高的做人境界,以促进个体的身心和谐以及个体与自然、社会和他人的和谐相处,提升幸福感。而中国传统文化自秦汉以降至清代灭亡为止是儒道释三位一体的,结果,中国传统文化里蕴含的心理学实是一种高度心理学——是指以探索做人境界的高度、引导人们追求更高做人境界为旨趣的心理学,它与精神分析重视挖掘人的潜意识的深度心理学截然不同。以高度心理学为指导,做人不是去深挖潜意识,让人看到心灵深处的种种阴暗面,而是要通过自我心性修养,不断放大人性中的优点,进而不断提升自己的做人境界。这是中国文化心理学的一个鲜明特色与亮点。同时,儒、道、释三家所建构的自我修养境界虽有层级高低之分,但不同层级并非某个特定群体的专利,这个主动权掌握在修养者自己手中,任何人只要持久地进行自我心性修养,都能不断提升自我修养境界。《孟子·滕文公上》说得好:“舜,何人也?予,何人也?有为者亦若是。”这样,当代中国的道德教育、心理健康教育和社会治理均宜以高度心理学为基础,在此前提下再适当兼顾深度心理学,不能舍本求末,否则,既易失去中国传统文化的根基,成为“无源之水”,也易让某些个体为自己的种种劣性寻找借口,丧失追求更高人生境界时本有的主动性、责任心和文化自信(汪凤炎,2019b,pp.112-117)。