“凿壁偷光”源流考述

2022-03-25刘齐

刘 齐

读书、应举、入仕,齐家、治国、平天下,既是古代中国人心中最绚烂的人生蓝图,也是耕读传家的传统社会最意蕴隽永的画卷。为实现这一理想抱负,很多人勤学苦读,不舍昼夜,“孤村到晓犹灯火,知有人家夜读书”正是这一景象的写照。

然而,并不是所有人家都能焚膏继晷,点灯燃油对于一些家庭而言是一笔不小的开支。所以,要想夜晚读书,只能另辟蹊径。这便有了凿壁、囊萤、映雪、映月等做法,也流传下来凿壁偷光、囊萤映雪、映月读书等故事,鞭策着历代学子发奋读书,在历史的跨度内成为一种生活态度,甚至成为时尚,犹如一盏通往实现理想征途上的指路明灯。不过,这些被津津乐道的故事,是如何生成,又代代相传?对于这些问题,前人鲜有关注,大多把它们作为勤学之例证。唯笔者不揣谫陋,以凿壁偷光为例进行了爬梳整理,恐有误谬,敬请方家指正。

一、 “凿壁偷光”的史籍来源

“凿壁偷光”的主人翁是西汉的匡衡,具体生卒年不详,然在传统正史之《史记》《汉书》中皆有载。《史记》所言不多,也并未谈其“凿壁偷光”之事,只谓其“好读书,从博士受诗。家贫,衡佣作以给食饮”(1)司马迁:《史记》(卷96),北京:中华书局,1982年,第2688页。。《汉书》对于匡衡的记述虽比《史记》详细得多,但对于其早年学习经历,也是一笔带过:

“父世农夫,至衡好学,家贫,庸作以供资用,尤精力过绝人。诸儒为之语曰:‘无说《诗》,匡鼎来;匡语《诗》,解人颐’。”(2)班固:《汉书》(卷81),北京:中华书局,1964年,第3331页。

不过,需要指出的是,《史记》所载匡衡之事,应为后补,并非出自司马迁之手。因为根据《史记》、《汉书》的描述,匡衡生活年代大致在汉宣帝到成帝之时,显然不符《史记》所说的“於是卒述陶唐以来,至于麟止,自黄帝始”,“余述历黄帝以来至太初而讫”(3)司马迁:《史记》(卷130),第3300页。。故《索隐》说:“此论匡衡已来事,则后人所述也,而亦称‘太史公’,其序述浅陋,一何诬也!”(4)司马迁:《史记》(卷96),第2689页。究竟何人所补,尚无定说。但在《史记·孝武本纪》之《索隐》引“韦稜云‘褚顗家传褚少孙,梁相褚大弟之孙,宣帝代为博士,寓居于沛,事大儒王式,号为‘先生’,续太史公书’。阮孝绪亦以为然也”,又“张晏云‘褚先生颍川人,仕元成间’。”(5)司马迁:《史记》(卷12),第451页。故有学者认为该篇是褚少孙所补(6)张大可:《〈史记〉残缺与补窜考辨》,《兰州大学学报》(社会科学版)1982年第3期。。因此,从褚少孙的生活时代和经历看,具有记述匡衡事迹极高的可能性。即便不是,以现有史料参合来看,关于匡衡的基本记载还是非常可信的。而《汉书》的主要完成者班固,生活年代距匡衡所处时代还不到五十年,其父班彪亦为史家,也缀集了不少史料,这些都为班固撰史创造了条件。所以,《汉书》所述之匡衡,更为可信。但在这两部史书当中,我们并没有看到“凿壁偷光”的记载,只是描绘出了年少的匡衡家贫、好学的境况。

最先将匡衡不因家贫而弃学作为努力学习典范的是《潜夫论》。作者王符生卒年不详,但据《后汉书》记载,大抵与马融同时,主要生活在汉和帝至桓帝之时,此距匡衡在世,至少百年。

一般认为《潜夫论》为政治之书,“以讥当时失得”(7)范晔:《后汉书》(卷49),北京:中华书局,1965年,第1630页。,但其内容涉猎广泛,王符“中心时有感,援笔纪数文,字以缀愚情,财令不忽忘”(8)王符著、汪继培笺:《潜夫论笺》(卷10),北京:中华书局,1979年,第465页。,故《潜夫论》的史料价值,早已为人所重。范晔在《后汉书》中说:“指讦时短,讨谪物情,足以观见当时风政”。钱大昕更是认为它“可以正《史记》之谬”(9)钱大昕:《潜研堂文集》(卷12),北京:商务印书馆,1935年,第159页。。

《潜夫论》开篇即讲“赞学”,“论励志勤修之旨”(10)永瑢等:《四库全书总目》(卷91),北京:中华书局,1965年,第773页。,篇首云:“天地之所贵者人也,圣人之所尚者义也,德义之所成者智也,明智之所求者学问也”(11)王符著、汪继培笺:《潜夫论笺》(卷1),北京:中华书局,1979年,第1页。,足见学之重要。故“夫道成于学而藏于书,学进于振而废于穷”(12)王符著、汪继培笺:《潜夫论笺》(卷1),第6页。。随即举例:“倪宽卖力于都巷,匡衡自鬻于保徒者,身贫也;贫阨若彼,而能进学若此者,秀士也”(13)王符著、汪继培笺:《潜夫论笺》(卷1),第7页。。最后,还对匡衡与董仲舒、京房、倪宽一并给出了“耳目聪明,忠信廉勇”的评价。而匡衡之所以不会像其他穷人那样“贫者则以乏易计”,是因“徒以其能自托于先圣之典经,结心于夫子之遗训也”(14)王符著、汪继培笺:《潜夫论笺》(卷1),第7页。。虽然,在这些表述中依然看不到“凿壁偷光”的身影,但特别强调了匡衡“自鬻”和读“先圣之典经”,这使得匡衡克服困难、坚持读书的形象更加凸显。

而最早将“凿壁偷光”这个故事完整讲述的是在《西京杂记》中。其中“闻《诗》解颐”一篇云:

匡衡字稚圭,勤学而无烛。邻舍有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。邑人大姓文不识,家富多书,衡乃与其佣作,而不求偿。主人怪,问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之。”主人感叹,资给以书,遂成大学。衡能说《诗》,时人为之语曰:“无说《诗》,匡鼎来;匡说《诗》,解人颐。”鼎,衡小名也。时人畏服之如是,闻者皆解颐欢笑。衡邑人有言《诗》者,衡从之,与语质疑,邑人挫服,倒屣而去。衡追之曰:“先生留听,更理前论。”邑人曰:“穷矣!”遂去不返。(15)葛洪:《西京杂记》(卷2),北京:中华书局,1985年,第13页。

这则故事,不仅包括了“凿壁偷光”,还提到了匡衡不要酬劳要读书的事,这些都成为了今后世人所知匡衡勤苦读书的基本素材。而有关于《西京杂记》的作者及成书时间,说法虽多,但大多数认为是由东晋葛洪所编(16)关于《西京杂记》的作者,至少有五种说法:西汉刘歆、东晋葛洪、南朝吴均、萧贲、无名氏。然在正史之中,《旧唐书·经籍志》《新唐书·艺文志》皆著录为葛洪。然今通行六卷本书末有葛洪的跋,称家藏刘歆所作《汉书》一百卷,班固作《汉书》时全取此书,葛洪从班固所不取的二万言中钞出二卷,名曰《西京杂记》。对这一问题,余嘉锡在《四库提要辩证》中有过较为详密的论证。本文不专论此,故仍取东晋葛洪纂集说。。

葛洪“性寡欲,无所爱翫”,“为人木讷,不好荣利,闭门却扫,未尝交游”,不慕权贵,非常好学,“时或寻书问义,不远数千里崎岖冒涉,期于必得,遂究览典籍”,用他自己的话说,就是“望绝于荣华之途,而志安乎穷圮之域;藜藿有八珍之甘,蓬荜有藻棁之乐也。故权贵之家,虽咫尺弗从也;知道之士,虽艰远必造也。考览奇书,既不少矣,率多隐语,难可卒解,自非至精不能寻究,自非笃勤不能悉见也”(17)房玄龄等:《晋书》(卷72),北京:中华书局,1974年,第1911—1912页。。

在长期积累中,葛洪“抄《五经》《史》《汉》、百家之言、方技杂事三百一十卷”(18)房玄龄等:《晋书》(卷72),第1913页。。这里“《史》《汉》、百家之言、方技杂事”,正与《西京杂记》内容极为吻合。匡衡之事,去之不久,属轶闻异事,录之也理所当然。

此外,葛洪年少时的经历,也与匡衡颇为相似。葛洪出身贫苦,“少好学,家贫,躬自伐薪以贸纸笔,夜辄写书诵习”(19)房玄龄等:《晋书》(卷72),第1911页。。而在《抱朴子·自叙》中更是将这段清苦的童年生活写了下来:“饥寒困瘁,躬执耕穑,承星履草,密勿畴袭。又累遭兵火,先人典籍荡尽,农隙之暇无所读,乃负笈徒步行借。又卒於一家,少得全部之书。益破功日,伐薪卖之,以给纸笔。就营田园,处以柴火写书。坐此之故,不得早涉艺文。常乏纸,每所写反覆有字,人尠能读也”(20)葛洪著,杨明照撰:《抱朴子外篇校笺》(下),北京:中华书局,1991年,第653页。。

这段初学之时的生活,应该说让葛洪终生难忘。因此,当了解到有关匡衡年少家贫,却又坚持读书的故事后,或给他很大触动,这样的人物行事,不正是要记录的吗?“历览远古逸伦之士,或以文艺而龙跃,或以武功而虎踞,高勋著於盟府,德音被乎管弦,形器虽沈铄於渊壤,美谈飘飖而日载,故虽千百代,犹穆如也”(21)葛洪著,杨明照撰:《抱朴子外篇校笺》(下),第719页。。

《西京杂记》虽然“杂”,但其史料价值,历来不为小觑。《西京杂记》被《隋书·经籍志》、《旧唐书·经籍志》、《郡斋读书志》都录为史部或杂史类。可见《西京杂记》在很一段长时间中都被归入“史”。匡衡“凿壁偷光”由从前的“街谈巷议”成为了一段难得的“史实”。

二、 “凿壁偷光”的传播流布

“凿壁偷光”虽已为“史”,但并没被束之高阁。恰恰是在科举开始之后,被人检索出来,并被使用推广,成为妇孺皆知的一段教育佳话。

有唐一代类书流行。在隋唐时期的类书之中,以《北堂书钞》《艺文类聚》《初学记》《白氏六帖事类集》最为出名。笔者查阅了这四种类书,将有涉于匡衡凿壁偷光之条目者摘录制表。通过此表可见,在这四种类书中,皆录有凿壁偷光之事,且多引自《西京杂记》,在原“穿壁引光”基础上,形成了“凿壁”这一语汇,使得匡衡积极主动、刻苦求学的形象更加清晰。同时,有的类书还将这一事例列入“好学”、“读书”、“勤学”之中,也足见编纂者的态度。另外,这四种类书成书及流行时间,基本贯穿于隋唐之始终,亦可看到这一故事流传有序,趋于定型。

书名作者成书时间相关内容出处北堂书钞虞世南605—618年①穿壁引光《西京杂记》云:匡衡好学,家贫而无烛,邻舍有烛而不逮,衡乃穿壁引其光以书映光而读。卷九十七·艺文部三·好学十一艺文类聚欧阳询等武德七年(624年)《汉书》曰:匡衡凿壁,引邻家火光,孔中读书②。卷五十五·杂文部一·读书初学记徐坚等开元十五年(727年)③引光《西京杂记》云:匡衡勤学而无烛,邻舍干不得,衡乃穿壁引其光,以书映而读之。卷二十四·居处部·墙壁第十一映书《西京杂记》曰:匡衡勤学而无烛,邻舍有烛光,穿壁引其光,以书映而读之。卷二十五·器物部上·烛第十四白氏六帖事类集白居易772年-846年④凿壁引光匡衡勤学无烛,乃穿壁引邻家烛光以照书读之。卷三·墙壁第二十七穿壁《西京记》:匡衡勤学无烛,乃穿邻舍壁引光而读书。卷四·灯烛第二十九凿壁匡衡字文雅卷二十六·勤学第二十一①②③④虞世南在《旧唐书》《新唐书》皆有传。据传载,虞世南在隋大业时累迁秘书郎,北堂为秘书省的后堂,故其书以《北堂书钞》为名。诸家著录皆称唐虞世南撰,盖因虞世南由隋入唐,其事业主要为唐时的成就,不过是书撰述却在隋时。然未有确切时间,故以大业年限计。《汉书》中无此句,《艺文类聚》所引当为《西京杂记》之误也。《初学记》的成书时间存有争议,大致有四:《唐会要》记录的是开元十五年(727年),《南部新书》载为开元十三年(725年)五月,而《玉海》引《集贤注记》记为开元十六年(728年),《承明集》的记录为开元十四年(726年)。李玲玲在《张说与〈初学记〉》(《中国典籍与文化》,2009年第4期)一文中有更为详细考证,认为《唐会要》之说更为可取,笔者亦取此说。白居易在《旧唐书》《新唐书》皆有传。《新唐书·艺文志》于所著录的《白氏经史事类》下注:“白居易撰,一名《六帖》。”即今传本之《白氏六帖事类集》。成书时间不详,故以白居易生活年代计。

也正是由于类书的作用和意义,为唐代文学的创作提供了丰富素材。生活于初唐的骆宾王,曾撰写了《荧光赋》,其中道:“匪偷光于邻壁,宁假辉于阳燧”(22)骆宾王著,陈熙晋笺注:《骆临海集笺注》,上海:上海古籍出版社,1985年,第205页。。

骆宾王的作品一向辞采华胆,也多用典。其中“偷光于邻壁”就是指匡衡的“穿壁引其光”。“引光”在这里变成了“偷光”。而这个“偷”字,显然非“窃”、“盗”之意,但又不想为人所知而取。与“凿”字相应,一动一静,颇为巧妙,以“偷”传神,实乃妙语佳章(23)王力先生曾对“偷”、“窃”、“盗”三字做过辨析:“偷东西”的“偷”的概念,先秦一般用“窃”字来表示。“偷东西的人”的概念,先秦用“盗”字来表示。先秦的“偷”字是“苟且”或近似“苟且”的意思。如《论语·泰伯》:“故旧不遗,则民不偷”,《左传》:“齐君之语偷”,《离骚》:“惟夫党人之偷乐兮”。由“苟且”的意思转化到“偷窃”的意思是很自然的。从汉代开始,“偷”字已经具有“偷东西的人”和“偷窃”两种意义了。在现代普通话口语里,先秦“窃”所表示的概念,已经完全用“偷”来表示;先秦“盗”所表示的概念,则用“小偷”或“贼”来表示了。(王力:《汉语史稿》,北京:中华书局,1980年,第577—578页。)故按王力先生所述,先秦时期,汉语“偷窃”义主要由“窃”表达;秦汉时期“盗”代替“窃”成为表“偷窃”义的代表词,同时“偷”的用例也开始产生,并逐渐增多;从魏晋南北朝开始,在口语中“偷”代替“盗”成为表“偷窃”义的常用词,而“窃”和“盗”一般只保留在复音词或出现在书面语中,这样的格局一直保持到现在。又据笔者查,“偷”,本写作“愉”,《说文》:“愉,薄也”。(正如《礼记·表记》:“安肆日偷”。)段玉裁注:“浅人分别之,别制‘偷’字,从人,训为偷薄,训为苟且,训为偷盗,绝非古字,许书所无。然自《山有枢》郑笺云:‘愉读曰偷’。偷,取也,则不可谓其字不古矣”。(许慎撰,段玉裁注:《说文解字》,北京:中国书店,2010年,第1703页。)故“偷”可引申为有行动诡秘之意,让人不知不觉,不可以“盗”、“窃”论。事实上,这样的情况也比较常见,唐诗中,如温庭筠的《太子西池二首(其二)》中“柳占三春色,莺偷百鸟声”。后世如《红楼梦》第三十七回中《咏白海棠》诗“偷来梨蕊三分白,借得梅花一缕魂”,亦为此意。。

事实上,从齐梁开始,诗歌创作就非常讲求“用事采言”。对此,黄侃先生曾指出:“用事采言,尤关能事。其甚者,捃拾细事,争疏僻典,以一事不知为耻,以字有来历为高”(24)黄侃:《文心雕龙札记》,北京:商务印书馆,2014年,第178页。。可饱读诗书者少,信手拈来绝非易事,故“然浅见者临文而踌躇,博闻者裕之于平素,天资不充,益以强记,强记不足,助以钞撮,自《吕览》《淮南》之书,《虞初》百家之说,要皆探取往书,以资博识。后世《类苑》《书钞》,则输资于士,效用于謏闻,以我搜辑之勤,祛人翻检之剧,此类书所以日众也”(25)黄侃:《文心雕龙札记》,第178页。。一语道破了类书与诗词创作之间的关系。

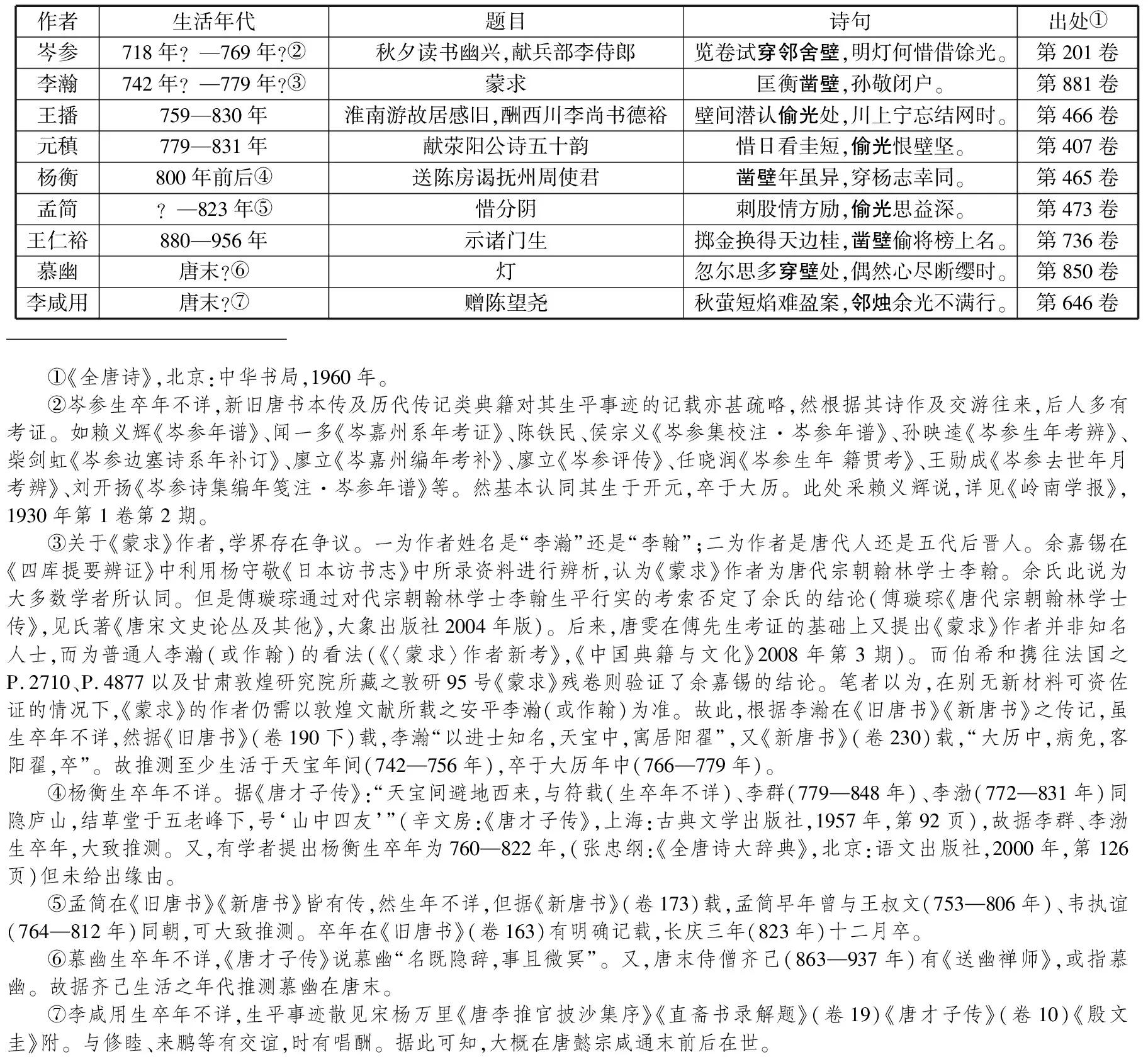

而到了唐代,这种风尚依然存在。由此,我们以《全唐诗》为例,其中关涉匡衡凿壁偷光之事者,大致有如下表所列诗句(以作者生活年代为序)。

作者生活年代题目诗句出处①岑参718年?—769年?②秋夕读书幽兴,献兵部李侍郎览卷试穿邻舍壁,明灯何惜借馀光。第201卷李瀚742年?—779年?③蒙求匡衡凿壁,孙敬闭户。第881卷王播759—830年淮南游故居感旧,酬西川李尚书德裕壁间潜认偷光处,川上宁忘结网时。第466卷元稹779—831年献荥阳公诗五十韵惜日看圭短,偷光恨壁坚。第407卷杨衡800年前后④送陈房谒抚州周使君凿壁年虽异,穿杨志幸同。第465卷孟简?—823年⑤惜分阴刺股情方励,偷光思益深。第473卷王仁裕880—956年示诸门生掷金换得天边桂,凿壁偷将榜上名。第736卷慕幽唐末?⑥灯忽尔思多穿壁处,偶然心尽断缨时。第850卷李咸用唐末?⑦赠陈望尧秋萤短焰难盈案,邻烛余光不满行。第646卷①②③④⑤⑥⑦《全唐诗》,北京:中华书局,1960年。岑参生卒年不详,新旧唐书本传及历代传记类典籍对其生平事迹的记载亦甚疏略,然根据其诗作及交游往来,后人多有考证。如赖义辉《岑参年谱》、闻一多《岑嘉州系年考证》、陈铁民、侯宗义《岑参集校注·岑参年谱》、孙映逵《岑参生年考辨》、柴剑虹《岑参边塞诗系年补订》、廖立《岑嘉州编年考补》、廖立《岑参评传》、任晓润《岑参生年 籍贯考》、王勋成《岑参去世年月考辨》、刘开扬《岑参诗集编年笺注·岑参年谱》等。然基本认同其生于开元,卒于大历。此处采赖义辉说,详见《岭南学报》,1930年第1卷第2期。关于《蒙求》作者,学界存在争议。一为作者姓名是“李瀚”还是“李翰”;二为作者是唐代人还是五代后晋人。余嘉锡在《四库提要辨证》中利用杨守敬《日本访书志》中所录资料进行辨析,认为《蒙求》作者为唐代宗朝翰林学士李翰。余氏此说为大多数学者所认同。但是傅璇琮通过对代宗朝翰林学士李翰生平行实的考索否定了余氏的结论(傅璇琮《唐代宗朝翰林学士传》,见氏著《唐宋文史论丛及其他》,大象出版社2004年版)。后来,唐雯在傅先生考证的基础上又提出《蒙求》作者并非知名人士,而为普通人李瀚(或作翰)的看法(《〈蒙求〉作者新考》,《中国典籍与文化》2008年第3期)。而伯希和携往法国之P.2710、P.4877以及甘肃敦煌研究院所藏之敦研95号《蒙求》残卷则验证了余嘉锡的结论。笔者以为,在别无新材料可资佐证的情况下,《蒙求》的作者仍需以敦煌文献所载之安平李瀚(或作翰)为准。故此,根据李瀚在《旧唐书》《新唐书》之传记,虽生卒年不详,然据《旧唐书》(卷190下)载,李瀚“以进士知名,天宝中,寓居阳翟”,又《新唐书》(卷230)载,“大历中,病免,客阳翟,卒”。故推测至少生活于天宝年间(742—756年),卒于大历年中(766—779年)。杨衡生卒年不详。据《唐才子传》:“天宝间避地西来,与符载(生卒年不详)、李群(779—848年)、李渤(772—831年)同隐庐山,结草堂于五老峰下,号‘山中四友’”(辛文房:《唐才子传》,上海:古典文学出版社,1957年,第92页),故据李群、李渤生卒年,大致推测。又,有学者提出杨衡生卒年为760—822年,(张忠纲:《全唐诗大辞典》,北京:语文出版社,2000年,第126页)但未给出缘由。孟简在《旧唐书》《新唐书》皆有传,然生年不详,但据《新唐书》(卷173)载,孟简早年曾与王叔文(753—806年)、韦执谊(764—812年)同朝,可大致推测。卒年在《旧唐书》(卷163)有明确记载,长庆三年(823年)十二月卒。慕幽生卒年不详,《唐才子传》说慕幽“名既隐辞,事且微冥”。又,唐末侍僧齐己(863—937年)有《送幽禅师》,或指慕幽。故据齐己生活之年代推测慕幽在唐末。李咸用生卒年不详,生平事迹散见宋杨万里《唐李推官披沙集序》《直斋书录解题》(卷19)《唐才子传》(卷10)《殷文圭》附。与修睦、来鹏等有交谊,时有唱酬。据此可知,大概在唐懿宗咸通末前后在世。

从上表所列诗句可以看到,有的专指匡衡之事,有的借此喻它,但并未失去其本意。这也使得匡衡故事得到了进一步的文学加工。另外,值得注意的是,根据这些作者生活年代,可大概推知诗作创作时间,总体上是从中唐至晚唐。而前述四部类书中,三部完成于初唐。也可知这些类书完成后,逐步传播开来的影响。

而正当诗歌在唐代大放异彩之际,一种新的文学表达形式也悄然兴起,这便是“词”。其中的敦煌曲子词颇为引人注目。现存的敦煌曲子词,不仅题材广阔、内容丰富,同时在艺术上也保留了民间作品质朴与清新的特点,有鲜明的个性特征和浓郁的生活气息。今据王重民所辑之《敦煌曲子词集》,有两首词值得关注。

一为《菩萨蛮》,全文为:

数年学剑工(26)“工”,据王重民校改,应为“攻”。书苦,也曾凿壁偷光路。堑雪聚飞萤,吕(27)“吕”,刘盼遂、任中敏均言“疑吕是多”,王重民则校改为“屡”,系同音假借。屡年,就是多年、数年,实际上与刘、任之说意义相同。年事不成。每恨无谋识,路远关山隔。权隐在江河,龙门终一过(28)王重民:《敦煌曲子词集》,北京:商务印书馆,1950年,第3页。。

另一首为《谒金门》,全文为:

云水客,书见十年功积。聚尽萤光凿尽壁,不逢青眼识。终日尘驱役饮食,泪珠常滴。欲上龙门希借力,莫交重点额(29)王重民:《敦煌曲子词集》,第17—18页。。

具体来说,《菩萨蛮》描写了一个贫穷的读书人发奋学习,刻苦攻读多年,希冀入仕为官、出阁拜相,但却屡试不第,功名落空。但他心里仍存有鱼跃龙门、登科及第的梦想。在写法上,该词用到了“凿壁偷光”、“堑雪”、“聚飞萤”三个刻苦读书的故事,后两个即我们熟知的“囊萤映雪”。而“凿壁偷光”一词四字,在这里更是被完整地呈现了出来。

不过,依据这首词的内容,很难得知创作于何时。但其词牌“菩萨蛮”给我们提供了一些线索。王国维在《唐写本春秋后语背记跋》中说:“‘菩萨蛮’,据苏鹗《杜阳杂编》,亦以为宣宗大中初制。然世所传小说《炀帝海山记》,已有炀帝所作《望江南》八首。宋初所编《尊前集》及《李白古风集》(见《湘山野录》)均有白所作《菩萨蛮》词。《海山记》伪书,固不足信;白词世亦有疑之者。顾《唐宋说部》所谓‘某调创于某时某人’者,尤多附会。考崔令钦《教坊记》所载教坊曲名三百六十五中有‘望江南’‘菩萨蛮’二调。令钦时代虽不可考,然《唐书·宰相世系表》有‘国子司业崔令钦,乃隋恒农太守宣度之五世孙’,唐高祖至玄宗五世,宣度与高祖同时,则其五世孙令钦当在玄、肃二宗之世。其书记事讫于开元,亦足略推其时代。据此,则‘望江南’‘菩萨蛮’二词,开元教坊固已有之……‘菩萨蛮’则因宣宗所喜,宰相令狐绹曾令温庭筠撰,密进之(见《唐诗纪事》)。故《乐府杂录》与《杜阳杂编》,遂以此二词之创作传之德裕与宣宗,语虽失实,然其风行实始于此”(30)王国维:《观堂集林》(上),北京:中华书局,1959年,第1022页。。因此,按王国维所说,“菩萨蛮”早不过玄宗开元,晚不过宣宗大中,即唐代之中晚期。

而另一首《谒金门》,以凄苦的笔调描写了一个游方学子对仕途的失意与期望。十年积劳,勤奋苦读,到头来却“不逢青眼识”,只得做漂泊天涯的“云水客”,真是说不尽的苦恼,亦如“弃置复弃置,情如刀剑伤”。但作者不死心,仍幻想终有一天能借助他人的援引提携,跃入龙门,一举成名。在写法上,同样用到了“囊萤”、“凿壁偷光”的故事,也是一把辛酸泪。

与前词一样,该词也不知其具体创作时间。我们还是以词牌来推论。对此,任中敏先生在《敦煌曲初探》中对曲调与《教坊记》之关系中有详细考证。认为该词与《谒金门》(“长服气,住在蓬莱山里”)“同写卷,同曲调,同内容,其作辞时代,可能亦同”,即在“开天间”(31)任中敏:《敦煌曲研究》,南京:凤凰出版社,2013年,第345—346页。。这与《菩萨蛮》的时间是差不多的。

而回到这两首词来说,与前述唐诗创作之起讫时间也是基本吻合的。

由此亦可见,凿壁偷光之故事,此时已被广泛传播,甚至还被传抄至敦煌。敦煌自南北朝来,即为“华戎所交,一都会也”(32)司马彪:《后汉书》(志23),北京:中华书局,1965年,第3521页。。不同民族、宗教在此交融。作为佛教东传的通道和门户,众多佛教徒聚居于此,成为了河西地区的佛教中心。所以,这些曲子词是谁抄录来的呢?

饶宗颐在《敦煌曲》一书中对于词之起源与佛曲之关联,曾予以特别注意。对于有关资料考录甚详,断定其中一些抄卷必出自佛教徒之手(33)该书最初在1971年于巴黎出版。后收入《饶宗颐二十世纪学术文集》(卷8·敦煌学·下),由中国人民大学出版社于2009年出版。。对此,叶嘉莹也赞同饶宗颐的观点,指出“在敦煌所发现的残卷中,有几点颇为值得注意的现象。其一是有不少曲子的曲文(也就是早期的词),都是经佛教僧徒所钞录,而且这些曲文都是与佛教典籍及歌偈钞写在一起的”(34)缪钺、叶嘉莹:《灵溪词说》,上海:上海古籍出版社,1987年,第19页。。更有学者认为,其中一些作品的创作者就是佛教徒。任中敏在《敦煌歌辞总编》中,就明确注明了十位佛教徒作者。若加上未考证出来的人数,那参与创作的佛教徒数量应该不在少数。

而佛教能广泛传播的一个原因,就是用到了民众喜闻乐见之形式。佛教自身就有唱诵,而在唐代更有乔装打扮,登台献艺。所以有学者就认为,“敦煌曲子词还导源于唐代民间流行的佛经俗讲”(35)高国藩:《谈敦煌曲子词》,《文学遗产》1984年第3期。。当然,它的形成和发展有着复杂的因素,但佛教的影响不可忽视。这也正是叶嘉莹所说“唐人留写在敦煌,想像当年做道场。怪底佛经杂艳曲,溯源应许到齐梁”(36)叶嘉莹:《论词绝句五十首(其二)》,《多面折射的光影 叶嘉莹自选集》,天津:南开大学出版社,2004年,第384页。。

而无论是教坊也好,梨园也罢,还有各少数民族艺术,乃至宫廷燕乐,这些都只是敦煌曲子词之“流”,而非“源”。其真正根源还是在民间,包括民众的信仰和现实生活。此时,科举考试已日臻完备,而入仕后的荣禄更是众人皆知。早在唐初,王梵志就曾言道:“仕人作官职,人中第一好。行即食天厨,坐时请月料。得禄四季领,家口寻常饱”(37)王梵志:《仕人作官职》,项楚校注:《王梵志诗校注》,上海:上海古籍出版社,2010年,第567页。。

或许,《谒金门》里所说的“云水客”,正是这样一位云游四方的僧人。而早年,他可能有着力求仕进的梦想。然现在却心灰意冷,故此为词,以抒胸臆。而想到此处,更觉感伤,正如范文澜所说“僧人如果不忘记自己是僧人,诗是不会做好的。因为傍依着佛,不能立自己的意,所作诗自然类偈颂,索然寡味”(38)范文澜:《唐代佛教》,重庆:重庆出版社,2008年,第71页。,这一评论还是很值得思考的。其实有些僧人的确是饱读诗书的,也曾有过科场奋进的经历。在敦煌曲子词中,不乏这样的词句。显然,这些都不是一般民众所作。可见,凿壁偷光的故事经过类书搜纂、诗词创作,已为僧俗所知。甚至还有人专门写赋称颂这种“偷”的行为。“登元和进士第”(39)元和为唐宪宗年号,在806至820年之间。独孤铉生平不详,仅知为元和年间进士,见宋人计有功《唐诗纪事》(北京:中华书局,1965年,第706页)。的独孤铉曾作《凿壁偷光赋》一篇,其中说:

“谅非偷人之所以,固同暗者而求於……谁谓我偷,偷则不灭。谓尔失,失亦不惊。徒爱夫览则无欺,烛之有私……韬尔光不违於诲盗,开吾壁非涉於攘贪。志也则劳,自知不足。岂夺鉴微之见,实假照邻之烛。等虚室之白,宁丧尔明;喜冲孔之光,已从吾欲。然则能资於昧者,可望非亲;欲求於明者,有志无囚。达暗之心难固,偷光之道何新”(40)董诰等:《全唐文》(卷722),北京:中华书局,1983年,第7426—7427页。。

读罢,着实让人感慨。

而到了宋代,最初记载这一事情的《西京杂记》再次被《册府元龟》录为史书。在《册府元龟》国史部之采撰中明言:“葛洪选为散骑常侍,领大著作,固辞不就。撰《神仙传》十卷,《西京杂记》一卷”(41)王钦若等:《册府元龟》(卷555),北京:中华书局,1960年,第6670页。。余嘉锡对此评论道:“《元龟》之例,止采经史诸子及历代类书,不取异端小说。其言葛洪撰《西京杂记》,必有所本,可补本传之阙矣”(42)余嘉锡:《四库提要辨证》(2),长沙:湖南教育出版社,2009年,第872页。。虽然《册府元龟》的编纂者没有给出具体原因,但对《西京杂记》是信任的。

通过梳理,可以看到,凿壁偷光之事,在正史中无任何记载。而首见于葛洪的《西京杂记》,此后便收录入唐代各大类书,被人赋诗作词所用,无论僧俗,用得自然,谱成曲调,传唱更广。至宋时,连带《西京杂记》都被官方认定为史书,一般士人,更不会生疑。加之,被高人韵士唱和,包括苏轼(43)苏轼在《白鹤峰新居欲成夜过西邻翟秀才二首(其一)》中有“瓮间毕卓防偷酒,壁后匡衡不点灯”一句。等在内的诸多宋人,也在诗文中引用此事。可以说是众人皆知了。人们更加理所当然地用,再不怀疑。凿壁偷光不仅成就了匡衡的“模范形象”,而且成为众人挑灯夜读的榜样,激励着人们勤学苦读、废寝忘食。

三、 “凿壁偷光”的背后

从匡衡生活之世,到其事被载于书作之中,再到成诗入词,归于“正史”,历经千年。其间,人们以不同形式来记述这位“励学楷模”。而人们之所以不断来讲述这一故事,不仅是其“奇异”,更蕴含着对自己、对子女美好前程的向往和执着。

对孩子及早施教是中国传统教育中普遍施行的原则。《颜氏家训》言:“古人勤学,有握锥投斧,照雪聚萤,锄则带经,牧则编简,亦为勤笃。梁世彭城刘绮,交州刺史勃之孙,早孤家贫,灯烛难办,常买荻尺寸折之,然明夜读……”(44)颜之推:《颜氏家训》,北京:中华书局,2007年,第120页。在这里,颜之推列举了孙康、车胤、刘绮等因家境贫困,想办法来采光读书的事情。可见,贫苦无烛也不可摧求学之志,这与匡衡凿壁偷光之故事如出一辙。

为何读书?学优登仕当然是重要目标,亦为修身养性之给养。读书即未成名,究竟人高品雅,所谓“古今来许多世家,无非积德;天地间第一人品,还是读书”(45)金璎:《格言联璧》,北京:团结出版社,2016年,第3页。。

而到了科举时代,尤在唐时,作诗作赋是必考内容。如此一来,诗赋成为改变人生命运的关键,所以,诗歌创作在社会生活中的重要性逐步凸现。由此,易于寻检故事、旧事的类书就应运而生。特别当一些年度的科考诗歌题目也与类书所辑内容高度相近时,就更加引起了广大考生的关注(46)傅璇琮在《唐代科举与文学》中列出了唐代进士试的四大类诗赋题目(傅璇琮:《唐代科举与文学》,西安:陕西人民出版社,1986年,第178—179页),张振谦则对这些题目做了考证(张振谦:《唐代三部类书对唐诗的影响》,《中华文化论坛》,2008年第1期),不乏有从《艺文类聚》《初学记》中的选题。。

正是在这样的情况下,凿壁偷光被越来越多读书人所知,也不断在诗文中被使用。家境贫寒、夜晚苦读者,或能与匡衡产生心灵上的共鸣,但可能更多的人,很难有这样的体验。“大部分诗歌是文学传统与超乎文学的个人经验的联合产物。在这两者中,后者是可舍弃的成分”,甚至有些人,“他们往往纯为练习而写诗,对于所写的题材却一所无知”(47)[美]宇文所安(Stephen Owen)著,贾晋华译:《初唐诗》,北京:生活·读书·新知三联书店,2014年,第40页。。但这并不影响凿壁偷光故事的传播,在科举的实践中,诗文促进了类书的大规模编纂,类书助推了诗词的大规模创作,凿壁偷光被裹挟于其中,也成为了诗句中耀眼的一束光。

从严谨的角度来说,像类书这样,其中固有很多佚书可资历史考证,但是不可以好奇的心理对待它们,就是认为凡是佚书或僻见的资料,就一定可信,而不知类书所引,时有主观的删节,且不一定都是原始资料。因而引用类书资料时,仍须与其他资料比较考证,才能得出可信的结论。可我们必须承认一个事实,就是千百年来,绝大多数人对“凿壁偷光”是深信不疑的。所以,对于这种未载于正史的传闻,其实,也在一定程度上反映了人们的某种思想情感或心理倾向。或如鲁迅所说:“野史和杂说自然也免不了有讹传,挟恩怨,但看往事却可以较分明,因为它究竟不像正史那样地装腔作势。”(48)鲁迅:《这个与那个》,《鲁迅文集》(第7卷),长春:吉林文史出版社,2006年,第94页。人们对“凿壁偷光”的笃信和塑造过程,也是一部活生生的历史。它与匡衡的真实经历交织杂糅,相映成趣。

其实,“凿壁偷光”的实在之处,还在于匡衡所行为凡人之举,是一套可操作、能实行的好办法。只要饱读圣贤之书,便有可能改变命运。荧荧灯火,却照亮了可为“朱紫贵”的仕进之路。而眼下的困难,只不过是“天将降大任于斯人也”的考验罢了。这也正是凿壁偷光、囊萤夜读等此类教育故事得以长期流行的重要原因。

也正是从凿壁偷光流传开始,越来越多的人加入通宵达旦读书的队伍之中,长夜漫漫,唯有烛火相伴。从韦应物的“坐使青灯晓,还伤夏衣薄”,到刘禹锡的“数间茅屋闲临水,一盏秋灯夜读书”,从陆游的“鬓毛焦秃齿牙疏,老病灯前未废书”,到杨万里的“虫声窗外月,书册夜深灯”,又如汤显祖的“窗间白发催愁境,烛底苍头劝读书”……明人谢士元更是写《匡衡凿壁》来明志:“入夜东邻火,荧荧照华屋。凿壁引馀光,经史了可读。更阑灯欲烬,我读声更速。当时善说诗,咸称有馀馥”(49)张焕玲、赵望秦:《古代咏史集叙录稿》,西安:三秦出版社,2013年,第246页。。

其实,对于大多数普通人来说,夜以继日,三余蛾术惜光阴也是必然。但夜晚点灯总是让家里添了些负担。《增广贤文》就说:“劝君莫将油炒菜,留与儿孙夜读书”。宁可吃得寡淡些,也要把油用在“刀刃上”。这也是我们鼓励他人时常常讲的“加油”。

可是,一味地熬夜,不仅是在浪费灯油,也是折磨身心,所谓“油尽灯枯”。明人谢肇淛说:“夜读书不可过子时,盖人当是时诸血归心,一不得睡则血耗而生病矣。余尝见人勤读,有彻夜至呕血者……以身殉之,不亦惑哉?”(50)谢肇淛:《五杂俎》(卷13),上海:上海书店出版社,2009年,第260页。所以,关键是“贵有恒,何必三更眠五更起;最无益,只怕一日暴十日寒。”(51)陈谷嘉、邓洪波:《中国书院史资料》(中),杭州:浙江教育出版社,1998年,第1617页。讲求方法,持之以恒罢了。

时光匆匆,千年一瞬,匡衡所处的时代早已远去,唯有朗朗书声穿越时空、传递至今,凿壁偷光的故事,仍然是父母砥砺孩子勤勉读书的能量棒,“学而优则仕”的思想,依然扣动着万千学子的心弦。当然,“仕”的内涵和外延,已被进一步拓展,不再单纯指仕途,更是指一份令人倾慕的好职业,拥有不菲的薪资收入以及更广阔的个人发展空间。在价值取向更趋多元化的时代,我们能走出“凿壁偷光”的余荫吗?