人口新形势对高职教育未来发展的制约与对策

2022-03-25张勇刘晖

张勇 刘晖

[摘要]文章从教育外部关系规律出发,运用人口学、社会学相关理论,分析了人口因素对教育发展的制约作用。同时,基于第七次全国人口普查数据,分析了我国人口发展新阶段的数量特征、结构特征、分布特征。未来高职教育发展要主动适应人口发展新阶段新形势,需要从强化编制规划、推进功能拓展、提升服务能力、完善空间布局等策略入手。

[关键词]人口;第七次全国人口普查;高职教育;制约;对策

[作者简介]张勇(1989- ),男,河南信阳人,广东轻工职业技术学院,助理研究员,硕士;刘晖(1962- ),男,江西吉安人,广州大学,教授,博士,博士生导师。(广东 广州 510300)

[基金项目]本文系广东省2021年度教育科学规划(高等教育专项)课题“第七次全国人口普查背景下高职院校支持‘一老一小’人口服务体系建设路径研究”的研究成果。(项目编号:2021GXJK531,项目主持人:张勇)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2022)06-0012-09

第七次全国人口普查是新时期开展的一次重大国情国力调查。2021年5月11日,国家统计局发布第七次全国人口普查关键数据,引发国内外广泛热议。第七次全国人口普查深入摸清“人口家底”,全面查清我国人口数量、人口结构、人口分布、人口迁移等各方面情况,掌握了人口变化的趋势性特征、结构性演变、人口社会变迁等情况,“为完善我国人口发展战略和政策体系、制定经济社会发展规划、推动经济高质量发展提供了准确统计信息支持”①。十年一次的全国人口普查是权威而宝贵的数据资源,值得深入挖掘、整理和应用。教育领域要深入分析研判最新人口数据背后的形势与趋势,为我国教育持续高质量发展提供参考。第七次全国人口普查数据反映出步入关键转折期的我国人口在数量、結构、分布上呈现出哪些特征,将会对高职教育未来规模、功能、布局带来怎样的发展制约,将给高职院校带来怎样的生存挑战,高职教育又该如何提前谋划、主动优化、积极应对,以提高对未来人口变化的适应性呢?从第七次全国人口普查数据出发,以上问题需要深入研究和进一步解答。

一、教育发展受人口因素制约

人口与教育的关系研究是教育学、人口学、社会学等诸多领域广泛关注的学术议题。20世纪80年代起,一批教育学者和人口学者开始更加关注到人口与教育这一交叉领域,形成了较早的代表性研究成果。潘懋元先生于1980年正式提出教育内外部关系规律。其中,教育外部关系规律指的是教育作为社会的一个子系统与整个社会系统及其他子系统之间的相互关系的规律。也就是说,教育的发展受到社会政治、经济、文化、科技、人口、地理等外部因素的制约,教育必须与社会发展相适应。他将这种适应进一步界定为“主动适应”,认为“教育应发挥它的主体判断与选择作用,办学者应发挥他的自觉性和主动性,趋利避害,力求主动适应而不是被动适应”②。教育外部因素对教育的制约作用有主次和强弱之分,其中人口对教育的制约作用是直接而明显的。2000年,田家盛先生编著《教育人口学》,这是我国较早系统阐释教育与人口相关问题的代表性著作。他认为,“人口与教育是互为前提、互相影响、互相制约的”③。何齐宗等学者认为,人口是构成人类社会的基本要素,教育是延续人类社会(培养人)的基本活动。二者都是人类社会生存和发展的前提,都是伴随人类社会始终的永恒现象。“研究人口与教育的关系,无论对教育还是对人口的健康发展都具有重要意义。”④随着人口与教育关系研究和实践的深入,关于人口对教育发展的制约作用形成了普遍共识:教育发展始终受到人口数量、人口结构、人口分布等情况的制约;教育的规模、功能、布局要与人口的数量、结构、分布相匹配。

“人口作为我国经济社会发展的基础性、全局性和战略性因素,关系着构建新发展格局的重大战略,是深入贯彻新发展理念、塑造大国竞争力的重要领域。”⑤此前的相关研究更多基于彼时的人口发展形势,以“控制人口数量”为逻辑起点,聚焦如何通过教育推动人口数量指标下降,认为“提高教育水平是生育率下降的直接动力”⑥,“控制人口的关键是普及义务教育”⑦。例如,董泽芳认为,人口问题对教育造成的影响主要反映在“人口膨胀对教育的压力、人口波动对教育的冲击、人口结构变化对教育的影响、人口流动对教育的挑战与人口分布不均对教育的制约”⑧等方面。第七次全国人口普查数据反映出,我国人口已进入发展新阶段,步入关键转折期。在目前的研究中,立足新人口形势,以推动人口长期均衡发展为逻辑起点的学术成果产出不够,关于人口新形势将如何影响高职教育未来发展也亟待更多探讨。教育除了要主动适应当前人口的现状,更为重要的是做到未雨绸缪,提前预判并主动适应未来人口可能发生的新变化。对此,本研究基于以上情况,从教育外部规律出发,以第七次人口普查数据为起点,就人口新形势对未来高职教育发展的制约与相应的对策做出更进一步的探讨。

二、人口发展新阶段的新特征

第七次全国人口普查廓清了我国人口发展现状判断上的长期争论,以权威的数据把各方观点和上下政策统一到“我国人口进入发展新阶段,步入关键转折期”⑨上来。高职教育未来要实现更好的发展,必须立足于人口发展新阶段的新特征。

(一)人口数量特征制约未来高职教育规模

人口总量庞大,但增长率持续降低,将迈入极低速增长或负增长阶段。人口众多作为我国人口最基本的数量特征没有改变,但是从历次人口普查情况看,全国人口年均增长率正处于历史低位,且仍在持续下滑。“2020年第七次全国人口普查与2010年第六次全国人口普查相比增长5.38%,年平均增长率降到了0.53%。”⑩人口专家普遍预测,未来人口将会极低速增长,甚至不可避免迈入负增长阶段。从人口更替的规律以及世界各国的普遍情况看,一旦人口进入负增长通道,便具有很强的“下跌惯性”,会给社会经济发展带来战略性危机,需要及早地进行体系化研究和有效性应对。

教育是国家的基石,人口是教育的基础,学龄人口的多少甚至决定着教育规模的大小。我国人口由较高速增长阶段向极低速增长或负增长阶段转轨,将直接带来未来高职教育学龄人口数量的起伏,进而导致未来高职教育需求的波动。未来高职教育规模既不可能维持现状、一成不变,也不可以自乱阵脚、肆意增减。要立足人口数量与教育规模的关系规律,经过科学的测算、评估、规划,确保未来高职教育规模与学龄人口数量始终保持一种动态的适应与平衡。

(二)人口结构特征制约未来高职教育功能

人口增长率降低的背后是出生人口的逐年减少(见上图1)以及生育率的愈加低迷。1992年开始,我国总和生育率一直低于2.1的世代更替水平。2020年我国育龄妇女总和生育率为1.3,低于国际社会通常认为的1.5的警戒线。“新生儿数量继2020年降至1200万后,2021年继续走低至1062万人”11,连续第五年下降。以第七次全国人口普查为节点,人口擔忧已经从“生太多”转变为“不够多”,我国人口政策由“限制性”向“包容性”“鼓励性”转变。这也是我国人口发展新阶段最为突出的新变化。

第七次全国人口普查数据显示,60岁及以上人口为2.64亿人,占18.70%(其中65岁及以上人口为1.90亿人,占13.50%),首次超过0~14岁人口2.53亿的数量和17.95%的占比。与2010年相比,60岁及以上人口的比重上升5.44个百分点,65岁及以上人口的比重上升4.63个百分点。“我国正在经历有史以来世界上规模最大、速度最快的人口老龄化进程”12,老龄化成为我国人口发展新阶段的主要特征,是今后一个时期我国的基本国情。

“少子化”与“老龄化”并存且日益严峻,是我国人口当前迫在眉睫的难题。新生力量越来越少,老龄人口不断增加,生产性人口比例降低,劳动力成本增大,意味着我国劳动人口数量型红利的终结。要支撑未来经济社会可持续发展,我国人口必须向质量型红利转变。推动人口产生质量型红利,最根本的还是依赖教育。以培养技术技能人才为目标的高职教育,依然锚定眼下的人才培养方式和教育功能,显然无法面向未来。适应未来由“少子化”和“老龄化”带来的“倒金字塔”人口结构,高职教育功能必然会且必须要进行调整。

(三)人口分布特征制约未来高职教育布局

从空间上看,人口持续聚集,空间分布不均衡情况加剧。“东部地区的人口占比持续稳步上升,珠三角、长三角、京津冀三大城市群的人口集中趋势越来越明显;西部地区人口占比有所波动,中部地区人口占比有所下降,东北地区的人口占比有持续的明显的下降。”132010—2020年这十年间,32座城市人口增量超过100万人,主要集中在东部沿海发达地区和中西部的强省会城市,其中东部沿海占了20个。与此同时,共有149座城市人口出现减少,主要集中在东北、中部和西部的四川、云南、甘肃等地。东北地区人口占比下降最为明显,“辽宁、吉林、黑龙江三省除沈阳、大连和长春这三个副省级城市外,其他地市人口全部出现下降”14。从各省市层面的人口普查数据看,人口进一步向区域中心城市聚集。广东省广州市和深圳市的常住人口占全省人口比重分别从2010年的12.17%和9.99%,提升到2020年的14.82%和13.93%。甘肃省兰州市的省内人口比重从2010年的14.14%提高至2020年的17.42%,与第二名的差距扩大至5.5个百分点,人口持续向区域中心城市迁移。“全国人口中人户分离人口约为4.93亿人,与第六次全国人口普查相比增长88.52%”15,人口流动更加常态化。人多的地方吸引人口持续迁入,人口越来越多;人少的地方人口持续迁出,人口越来越少。这种情况进一步加剧了我国人口空间分布的不均衡。

考虑到人口的流动性,特别是高职教育跨区域就学的情况,人口空间分布与高职教育区域布局并不会呈现出完全对应的关系。但是,由于我国人口空间分布不平衡持续加剧,依然可以做出以下判断:人口基数大且持续流入的区域将会成为高职教育“增强区”,人口基数小且持续流出的区域将会成为高职教育“衰减区”。当前,高职教育区域分布情况与未来人口空间分布显然还有不小的差异。这就意味着,随着人口空间分布的持续变化,我国高职教育区域分布还将面临调整,以保持一种大体协调。从全国人口分布与高职教育布局对照情况看,浙江省、广东省等区域人口持续聚集,高职教育布局相对不足;东北三省以及中部的安徽省、江西省等区域人口流出,高职教育布局相对过剩(具体见表1)。

三、高职教育未来发展的应对策略

人口发展新阶段的新特征将直接制约高职教育未来发展。高职教育要主动适应、有所作为,确保自身长期可持续发展。

(一)强化规划编制

“人口数量特别是学龄人口数量变动是编制教育规划的基础数据。”16人口极低速增长或负增长构成了未来教育发展的基底,将对高职教育编制未来发展规划产生直接影响。

1.基于人口形势做好高职教育发展规划。要进一步加强基于人口新形势的教育发展规划编制相关调查与研究,提升未来高职教育资源与学龄人口的匹配度,确保高职教育资源供给与学龄人口教育需求相适应、相匹配,维持需求与供给的长期均衡。避免因预测不足、准备不够,导致高职教育资源紧缺或高职教育资源富余浪费等问题,保证高职教育长期可持续发展。

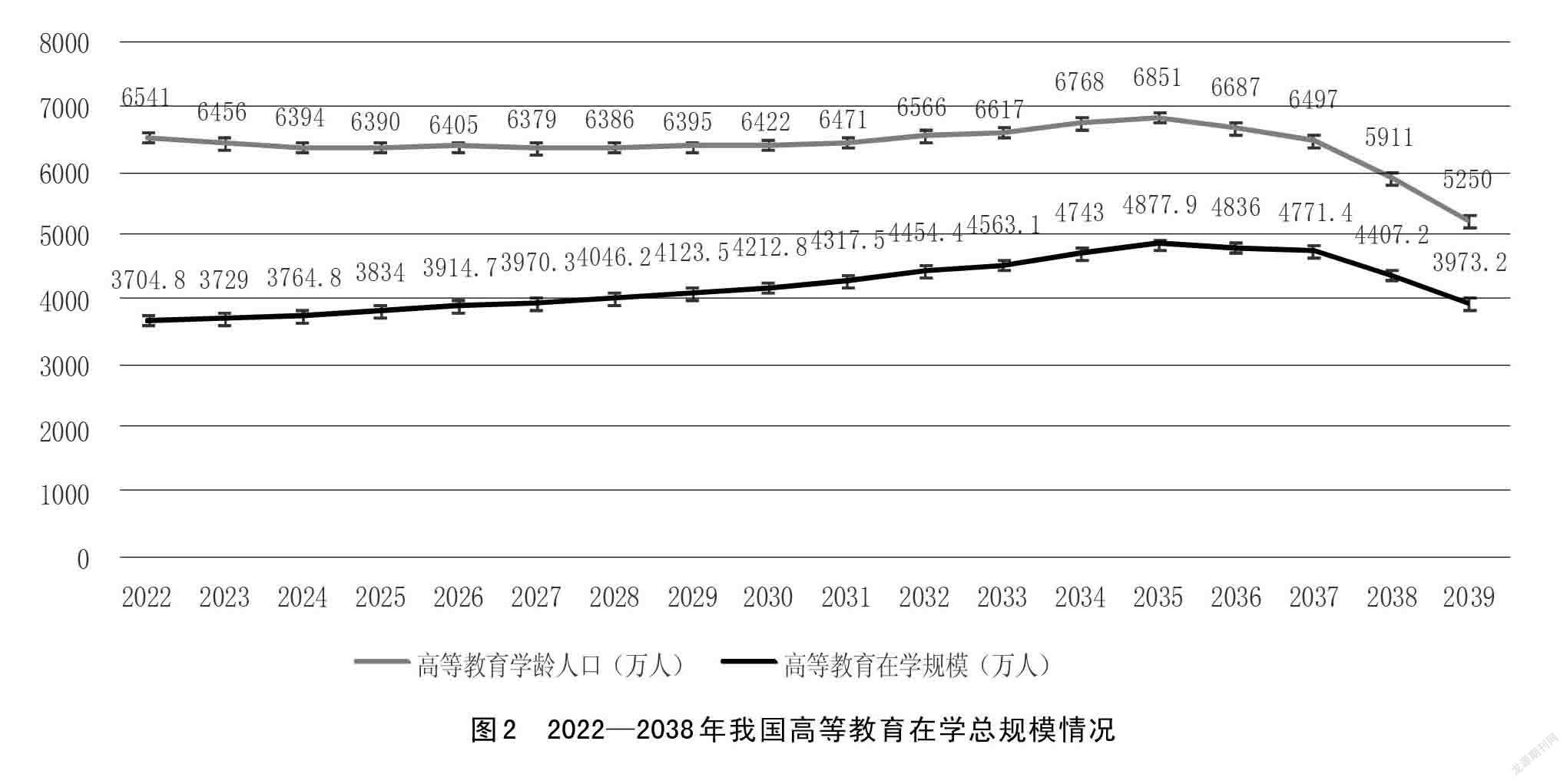

限于高职教育专门口径统计数据的缺乏,高职教育规模无法进行直接性计算预测。可以根据高职教育与高等教育总体规模变化保持基本一致的特性,用高等教育总体规模来大致评估未来高职教育总体规模。

影响教育规模的因素一是学龄人口基数,二是该教育阶段的毛入学率。根据《中国教育监测与评价统计指标体系》,“高等教育毛入学率计算公式为:高等教育毛入学率(%)=高等教育在学总规模/18~22岁年龄组人口数[×]100%”17。由此,可以得到高等教育在学总规模计算公式为:高等教育在学总规模=18~22岁年龄组人口数[×]100%高等教育毛入学率(%)。

关于学龄人口测算,“人口预测的方法包括推算法、队列法、线性回归法、非线性模拟法,其中队列法最为常用,主要考虑人口年龄分布。”18参考队列法,根据我国近二十年的出生人口数据,可以大致测算出“未来高等教育学龄人口(18~22岁年龄组人口)数据及变化情况”19。

关于毛入学率测算,高等教育的发展与国家宏观规划密切相关,可以依照发展规划设定的毛入学率目标值,通过线性拟合来估算年度值20。2020年我国高等教育毛入学率为54.4%,教育部“十四五”规划提出“2025年高等教育毛入学率力争提升到60%”21。由此,可以计算出“十四五”期间高等教育毛入学率每年增长1.12%。假设“十四五”后保持这样的毛入学率增长,可推算出相应年份的高等教育毛入学率。

根据年度学龄人口数和年度毛入学率,利用公式可以得出高等教育在学总规模情况(见图2),也由此可以判断高职教育在学规模总体变化趋势。从规模上看,未来高职教育发展将会呈现出扩张期(2035年之前)、见顶期(2035年)、收缩期(2035年之后)三个阶段。

2.基于人口变化做好高职院校发展规划。人口多少直接关系高职院校招生多少,更直接影响高职院校生存与发展。高职院校要把人口因素作为学校中长期发展的核心影响因素,立足人口新发展阶段的数量特征,科学定位学校未来的办学目标、发展策略,紧紧抓住机遇,更好地应对挑战。

2035年之前高职院校要抢抓历史发展机遇。这一时期我国高职教育处于快速扩张期,院校数、教职工数、在校生数都将持续大幅增加。高职院校要抓住这个难得的历史机遇期,科学制定本校发展规划,统筹做好外延扩充与内涵提升两方面工作,为未来长期可持续发展奠定扎实基础。

2035年是高职教育发展的转折点。随着学龄人口在2035年达到峰值,以及毛入学率提升空间越来越小,我国高职教育的规模将在2035年见顶。彼时,我国高职教育在校学生数、院校数(包括本科职业教育院校)等都将达到高峰。

2035年后高职院校要在“存亡危机”中寻求“发展新机”。在此期间,学龄人口基数将会持续且大幅走低,同时高等教育毛入学率已超过70%,基本达到发达国家高等教育毛入学率水平,可提升空间不会很大,高职教育的规模开始收缩。高职院校招生将面临前所未有的困境,各专业招生不均衡情况更加突出,一些落后专业将出现招不到学生的情况。随着招生越来越难,高职院校之间开始争抢生源,一批办学质量低、效益差的高职院校将不得不停办或者转型。当然,危与机总是并存的,“存亡危机”将倒逼高职院校推动面向未来的教育教学改革和转型,倒逼高职院校办学质量、办学效率提升,进而焕发出“发展新机”。

(二)推进功能拓展

根据第七次全国人口普查年龄结构情况,未来我国很有可能走入“倒金字塔”形人口结构,这种结构将深刻影响未来高职教育的功能拓展。面对人口新形势,高职教育要主动改革和转型,衍生新功能,寻求新发展。

1.“全纳型”学历教育。随着传统意义上高等教育学龄人口的不断减少,以及高等教育毛入学率的不断提高,未来我国高职学历教育将由“普及型”走向“全纳型”,即面向全体公民实施极低门槛或不设门槛的教育。随着高等教育大众化、普及化的发展,全纳理念成为一种新趋势。这种理念认为,每个公民都有接受教育的需求和平等的权利,教育要满足所有学习者的多样化需求。全體公民不论年龄、身份,在有一定学习能力的基础上,只要有接受高等教育的意愿,未来随时可以申请接受高等教育。根据国外的经验,更加开放的高等教育将主要由高职高专院校来承担,而非偏向研究的本科院校。现阶段我国高职扩招不仅面向应往届普通高中毕业生、中职毕业生,还面向社会考生,比如农民工、下岗职工、退役军人、新型职业农民等,这也预示着高职教育承担“全纳型”学历教育是大势所趋。未来高职院校承担“全纳型”学历教育,将呈现出两个明显特征:一是“宽进严出”。更加开放的办学,甚至可以做到人员免试注册入学。但与此同时,高职院校必须保证学历教育质量,要求所有就读学生必须达到系统课程的规定学分和考核要求,才能够核准毕业。二是毕业走向“立交桥化”。未来,高职教育与其他教育类型、教育阶段要实现“纵向衔接”“横向连通”。学生毕业后,除了走向就业创业之外,也可以高职教育为“跳板”,顺利转入本科院校学习。专科教育要与本科教育建立更加畅通、互认程度更好的连通机制,为有意愿继续学业学习的公民提供便捷通道。

2.“终身型”培训教育。目前来看,继续教育和培训还只是各高职院校的附属功能,其规模和影响还不大。未来高职教育要继续强化培训功能,成为公民终身学习和培训最主要的载体。终身学习的需求是多元的,每个人由于自身条件与所处人生阶段的不同,所做出的选择也有区别。有的因为生存发展需要而学习,有的因为度过闲暇时间需要而学习,但最终指向均是“个体生命品质的持续成长与全民族素质的不断提升”22。未来高职院校“终身型”培训教育主要包括两类:一是生产性学习,这是一种功用性的学习。我国劳动力人口数量将有所下降,持续提高劳动者素质,更新劳动技能成为适应未来经济社会发展的必然选择。继续教育和培训将成为未来社会每一位劳动者的选择,伴随整个职业生涯。参加高职院校培训,完成相应课程,达到相应要求,可颁发培训合格证书;达到某种技能认定条件,可颁发技能资格证书。二是生活性学习,这是一种更倾向无功利的学习。未来人的自我价值更加彰显,提高自身文化素质成为终身追求。可以预见,未来终身学习将成为个人的价值追求、精神需求,成为一种生活方式。全体公民在生活休闲过程中,只要产生学习需求,就可以选择进入高职院校进行继续教育学习和培训。

3.“服务型”老年教育。深度老龄化是我国人口发展新阶段的突出特征之一。随着生活水平的提高和医疗卫生技术的发展,我国人口预期寿命将持续提高。老年人口将会有更多余力和精力,追求更加丰富多彩的老年生活。老年教育将成为老年人口的重要精神生活,成为必不可少的部分。随着我国老龄化进程的加快,老龄人口总量的增加,老年人口结构的不断变化,“老年教育需求呈现出多元化发展的趋势”23。面对庞大和多元的老年教育需求,现有的老年大学、开放大学、社区机构显然承载不了。高职院校教育功能更加多元、教育资源更加丰富,通过本校区和新设分教点等形式辐射周边社区,开设贴近老年人口精神生活需求的文化、艺术、生活类课程,可以成为老年教育的主阵地之一。通过个人付费或政府购买等形式,高职院校的教育教学资源如课程、图书、场地、设施、设备等,将为附近社区老年人口所共享。

(三)提升服务能力

“一老一小”问题成为我国人口发展新阶段的最主要问题,“着力推进以‘一老一小’为重点的生育政策和养老配套服务”24是解决问题的关键。未来高职教育应聚焦“一老一小”强化人才培养,提升服务人口长期均衡发展的能力。

1.培养涉“小”专业人才,支持托育服务体系建设。随着总和生育率跌破警戒线,人口发展进入关键转折期,发展普惠托育服务体系,降低养育成本成为下一步的政策指向。未来高职院校要从人才培养的角度,支持普惠托育教育服务体系建设。一是做好3~6岁学前教育人才培养。近年来,国家加大对学前教育专业建设的支持力度,新建一批幼儿师范专科学校,支持部分高职院校新设学前教育相关院系,学前教育专业社会认可度高,招生情况火热。但是,由于学前教育相关专业开设时间不长、积淀不够,外延扩张快于内涵建设,课程设置、课堂教学、师资建设等各方面还有诸多不足,人才培养质量还有待提升。二是做好0~3岁早期照护人才培养。发展0~3岁高水平托育服务,能够有效减轻家庭对婴幼儿的照护压力。目前来看,我国0~3岁托育服务还处于不规范的发展阶段,行业规范、职业标准、从业资格等各方面建设还不完善,现有从业人员大多未接受过关于婴幼儿早期发展的知识技能、职业素养训练。在国家加快行业准入和规范的同时,高职院校应加强校企合作,推进婴幼儿养护行业标准制定;发展婴幼儿托育服务与管理等早期教育相关专业,推进人才培养标准建设和课程开发,开展相关证书培训,拓展学生专业能力,适当扩大人才培养规模,提高人才培养质量。

2.培养涉“老”专业人才,支持养老服务体系建设。在人口老龄化的背景下,我国的养老保障问题日益突出,建设完善的养老服务体系成为当前和今后一个时期最为紧迫的课题。高职院校要加快培养老年医学、康复、护理、营养、心理和社会工作、经营管理、康复辅具配置等人才,提高服务老龄化社会的能力。一是要提高人才培养专业化水平。养老服务的最大挑战是进入失智、失能的老人,针对他们的服务需要更加专业化的人员提供更加专业化的服务。高职院校要主动适应养老服务业发展变化,强化医学、信息技术学科专业交叉,不断提高学生的知识、能力和素养。二是要提高专业认可度。高职院校涉“老”专业开设较早,1999年大连职业技术学院和长沙民政职业技术学院率先开办老年服务与管理专业。但是,受“养老服务就是伺候老人”这种传统观念的影响,养老专业的社会认可度并不高,出现招生难与招工难并存的问题。“在一些民政领域老牌院校,老年服务与管理专业招生一志愿率不到50%,就业对口率仅为35%左右。”25随着国家对养老服务更加重视、老年友好型社会的构建,以及养老产业的快速发展,涉“老”专业的社会认可度也将随之提高。高职院校要加强学生工匠精神、职业精神的培养,引导学生正确认识养老服务的价值,提高专业认同和行业认同。

(四)完善空间布局

全国人口聚集发展、人口分布空间不平衡仍是大趋势。高职教育要立足人口分布情况,进一步适应这种不平衡,提高空间适配性,同时也要为进一步推动人口空间均衡发展提供支撑。

1.建设“职教高地”,提高空间分布适配性。教育要主动适应人口分布,人聚集在哪里,教育需求就在哪里,教育资源就应该往哪里布局。高职教育要根据当前人口分布情况以及未来人口分布趋势,进一步完善区域布局。“国家中心城市分布在我国东、中、西部等地区,以国家中心城市建设为契机,强化高等教育建设,对于促进高等教育发展的地区公平总体上将起到推动作用。”26政府部门要进一步加大政策供给和资源投入,支持国家中心城市建设“职教高地”。这种“职教高地”不仅体现在数量多、规模大,能够适应区域人口的高职教育需求;更应该体现为质量优,成为职业教育高质量发展示范区,引领现代职业教育体系建设。京津冀城市群包括全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心等,再加上“千年大计”雄安新区,将成为全球最有影响力的城市群。长三角城市群依托上海、南京、杭州,成为我国城市化程度最高、城镇分布最密集、经济发展水平最高的地区,也是全国人口最大的城市群。以广州、深圳、香港等城市为中心的珠三角城市群是改革开放的最前沿阵地,是影响全世界经济发展的重要区域,粤港澳大湾区建设成为国家战略,将建成世界一流湾区。要在京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区等区域,支持中职院校、本专科高职院校、应用型本科院校组团发展,形成“优质高职院校区域集团”,发挥聚集效应、规模优势,向世界展示新时期中国职业教育改革发展成果。

2.布局“精特院校”,助力人口均衡发展。不同于普通本科院校,高职院校多数为省、市等地方政府举办,其“立足地方资源、服务地方发展”的地方性特征更加突出。针对人口空间分布不均衡问题,需要充分发挥高职院校的作用。政府部门应在高职教育扩张期内进一步完善高职院校全国布局,确保每个地级市拥有一所高职院校,进而实现高等教育在全国地市的全覆盖。同时,中西部地区的非中心城市要支持本地高职院校朝着“精”而“特”的方向建设。一方面,要控制规模,不盲目扩张发展,保持稳定的校园规模、招生规模、院系数量、教师数量。另一方面,要结合地方优势特色,发展特色专业,培养特色人才,重点服务本地市人口未来高等教育需求,以及地方经济社会发展的人才和技术服务需求,从而推动地方经济社会发展。地方高职院校要积極作为、主动应变,不仅培养人才,更要支持地方留住人才,切实支撑地方经济社会的可持续发展。

[注释]

①国家统计局,国务院第七次全国人口普查领导小组办公室.第七次全国人口普查公报(第一号)——第七次全国人口普查工作基本情况[EB/OL].(2021-05-11)[2021-09-25].http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/t20210628_181

8820.html.

②潘懋元.教育外部关系规律辨析[J].厦门大学学报:哲学社会科学版,1990(2):1.

③田家盛.教育人口学[M].北京:人民教育出版社,2000:95.

④何齐宗,戚务念.我国教育与人口关系研究述评[J].江西社会科学,2000(2):101.

⑤⑨刘厚莲,张刚.准确认识和把握我国人口新发展阶段[J].人口与健康,2021(2):33,33.

⑥刘铮.人口现代化与优先发展教育[J].人口研究,1992(2):2.

⑦邓国胜.控制人口的关键是普及义务教育[J].南方人口,1992(2):40.

⑧董泽芳.论我国人口问题与教育的关系[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2009(3):116.

⑩国家统计局,国务院第七次全国人口普查领导小组办公室.第七次全国人口普查公报(第二号)——全国人口情况[EB/OL].(2021-05-11)[2021-09-25].http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/t20210628_1818821.html.

11国家统计局.2021年全国人口增加48万人[EB/OL].(2022-01-17)[2022-02-10].http://v.people.cn/GB/n1/2022/0117/

c413792-32333064.html.

12青连斌.从“一老一小”两个方向应对人口老龄化[J].中国党政干部论坛,2018(10):35.

13梁宏.中国人口发展的特征与趋势——基于历次人口普查公报的分析[J].南方人口,2021(4):47.

14国家统计局,国务院第七次全国人口普查领导小组办公室.第七次全国人口普查公报(第三号)——地区人口情况[EB/OL].(2021-05-11)[2021-09-25].http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/t20210628_1818822.html.

15国家统计局,国务院第七次全国人口普查领导小组办公室.第七次全国人口普查公报(第七号)——城乡人口和流动人口情况[EB/OL].(2021-05-11)[2021-09-25].http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/t20210628_1818826.html.

16周仲高.教育人口学[M].北京:社会科学文献出版社,2014:47.

17教育部.关于高等教育毛入学率统计口径的问题[EB/OL].(2019-09-29)[2021-09-25].http://www.moe.gov.cn/jyb_hygq/hygq_zczx/moe_1346/moe_1348/201909/t20190929_401597.html.

18赵佳音.人口变动与教育资源需求预测:以北京为例[M].北京:社会科学文献出版社,2019:17.

19新华社.2000—2016年我国出生人口数变化情况[EB/OL].(2017-01-22)[2021-09-25].http://www.gov.cn/xinwen/2017-

01/22/content_5162356.htm.

20周仲高.贏取教育红利:中国人口质量转变初论[M].北京:社会科学文献出版社,2018:99.

21教育部.到2025年高等教育毛入学率力争提升到60%[EB/OL].(2021-03-31)[2021-09-25].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1695717854541220892&wfr=spider&for=pc.

22路宝利,张之晔,吴遵民.构建服务全民终身学习教育体系的本质——基于“自我导向学习”的视角[J].中国远程教育,2021(8):10.

23李光,赵瑜.从“老年大学”到“老年学习共同体”——新时代老年教育的新思考[J].职教论坛,2021(6):108.

24韦艳.从第七次人口普查数据看新时代中国人口发展[J].西安财经大学学报,2021(5):1.

25程静,袁国.老龄化背景下高职院校养老服务专业人才培养研究[J].教育理论与实践,2019(15):28.

26鲁世林.以国家中心城市为核心建设世界一流高等教育城市群初探——面向2030年高等教育与经济社会协同发展战略研究[J].现代教育管理,2017(12):35.