复杂城镇井炮三维地震勘探非常规采集观测设计

2022-03-24孙培元崔树起

孙培元, 崔树起, 张 波

(1.东方地球物理公司 采集技术中心,涿州 072700;2.东方地球物理公司 大庆物探二公司仪器中心,大庆 163000;3.东方地球物理公司 国际部,涿州 072700)

0 引言

东南亚某国家的一块农田城镇三维井炮地震采集项目,障碍物密集,政府对环保和炸药安全距离要求严格,因为目的层比较浅,设计要求浅层1 000 m不能有资料缺口,构造区域的覆盖次数必须达到满覆盖的70%以上,这给观测系统设计和施工带来了很大的挑战。现有的城镇三维勘探设计方法是采用常规的束状三维设计方案,也就是炮点在障碍物区域按照炸药安全距离进行垂直炮线偏移设计,不能进行偏移设计的炮点选择空掉。常规三维设计最终因为空炮太多,覆盖次数太低[1],浅层资料缺口太大,没有完全达到地质任务的要求。在本区块进行地震勘探时,采用前期的详细踏勘调研,岩性调查,药量试验和精细化非常规三维束状设计,在密集障碍物区域,导致部分炮点不能进行偏移设计,只能空掉,导致覆盖次数下降迅速,浅层资料出现缺口,为此采用在该区域增加部分接收点的方法,增加了覆盖次数和填补了浅层资料缺口,圆满地完成了地震采集工作,采集的资料达到了地质任务的要求。

1 详细障碍物普查

项目开始设计之前,成立工农踏勘组,工农人员详细地踏勘该施工区块,摸清了所有障碍物的类别、坐标和范围,并从环评部门取得了不同障碍物的禁炮距离,以及政府备案的障碍物。

工区内主要障碍物有:7个考古区,5个养鸡场,四个水库,43处政府办公室,7所医院,22所学校,40座寺庙,一百多个村庄,几条柏油路等[2]。

为了直观地在地图上显示障碍物分布范围,便于在室内进行炮检点设计,通过专业的软件(GIS)将每个障碍物的禁炮范围按照不同的禁炮距离展到工区卫图上。图1显示了环评备案的各类障碍物禁炮区分布特征。禁炮区域面积约114.98 km2,占作业面积(265.100 km2)的43.37%,另外未备案的小水塘2 897 处,暗井数量不明。地面障碍物相当复杂和密集,给三维设计带来了极大挑战。

表1 政府环评备案的障碍物[2]

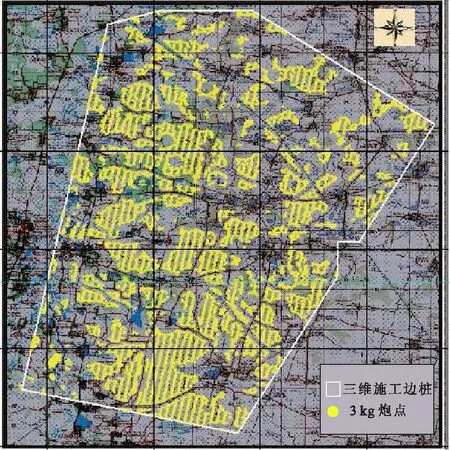

图1 障碍物分布图

2 钻井能力和岩性调查

按照政府环评部门要求,受环境保护限制,农田地区域不能使用车载钻机进行钻井施工,只能使用轻便的Power rig人抬钻机进行钻井。由于该钻机动力不足,不能在密度和硬度大的岩石区域钻井。该项目未部署小折射、微测井等类似的表层调查点,也没有该工区的表层岩性信息。为了确定该区块所有区域的地表岩性,是否存在钻井死角,室内设计前共计安排钻井试验点26个,井深为18 m,用人抬化Power rig钻机进行钻井,并进行了岩样录取和分析,详细情况见如图2和图3。工区西北角跟以前的老区块重合,当时炮点的钻井深度为20 m,钻机也是人抬化Power rig钻机,所以本区没有布设钻井实验点。

图2 岩性调查点和岩性分布图

图3 岩性调查点岩性统计图

虽然这26口井的岩样录取结果不能对表层结构的速度特征进行精确的定量描述,但其可以定性标定作业区块表层结构的展布特征。如图4所示,根据统计的岩性调查资料,对本工区进行了岩性划分,基本是北部红砂岩,南部红胶泥和红色泥岩,都可以进行Power rig钻井作业,并且18 m的井深都能确保炸药在激发效果好的胶泥和砂岩中激发,符合政府环评要求,杜绝了因为交通不便导致的钻井死角,排除了岩性给三维设计带来的障碍。

图4 岩性调查点分布和岩性划分图

3 常规三维炮点束状设计

依据勘探任务和目的层分布,参照相邻区块的观测系统方案,甲方给出了本区块的基本的三维设计参数方案:炮(检)线距为300 m,炮(检)点距为50 m的正交网格分布,16线6炮,每条接收线216道,面元是25 m×25 m,理论满覆盖144次,观测系统纵横比为0.44。如图5所示,采用常规城镇三维设计方法进行设计,该区域仅能布设炮点10 063炮,仅占理论设计的60%,完全不能达到地质任务要求。因此,依照常规束状三维设计的方案是失败的。

图5 常规设计炮点分布图

图6 试验点1单炮资料

图7 试验点2单炮资料

4 精细化非常规束状设计和效果

通过分析本区块以前老资料,只要炸药能在潜水面下激发,炸药量对资料品质影响不是很大,并在图4所示的本工区内的1-3试验点进行了单井药量试验。实验结果如图6~图8所示,从单井药量3 kg、2 kg到1.5 kg,单炮资料的目的层都比较清晰,单井1.5 kg药量基本能满足资料要求。因此,为了更多地布设炮点,提高覆盖次数,跟甲方和政府环评部门讨论,把单一3 kg药量因素改成阶梯式的3 kg、2 kg和1.5 kg三个因素,不同因素对应不同的安全距离(表2),进一步增加可布设炮点的范围,然后采用束状三维的网格化不规则三维设计和部分障碍物密集区域辅以接收点代替激发点的联合设计技术方案。

图8 试验点3单炮资料

表2 炮点布设安全距离表[3]

按照炮检点布设和覆盖次数的均匀性的原则,规定了炮检点设计准则[4-5]:

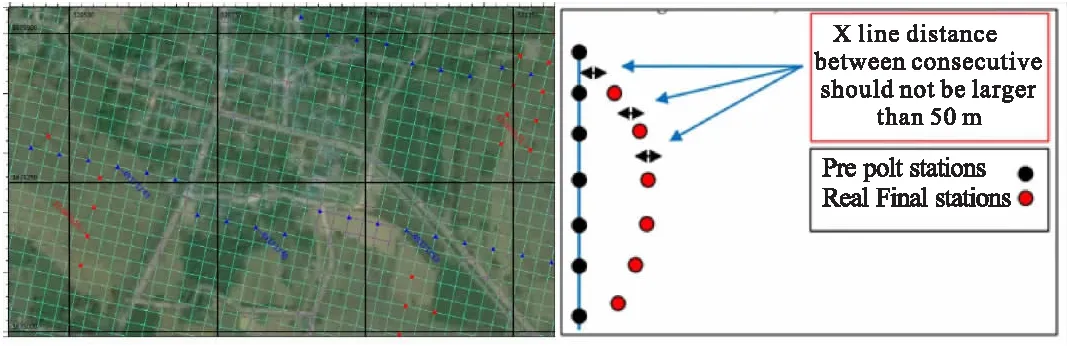

1)如图9所示,线网格300 m × 300 m,炮(检)距50 m是炮检点布设的基本框架。

图9 炮检点布设基本框架图

2)25 m×25 m是炮检点布设的最小网格单元。

3)炮点布设尽可能离障碍物远点。

4)炮点布设尽可能对称、均匀。

5)检波点布设尽可能平滑。

6)检波点布设尽可能离干扰源远点。

7)检波点布设的地标条件尽可能好点,确保耦合效果。

8)炮检点布设尽可能缺口小点,确保最浅目的层(1 000 m)的资料连续可追踪。

9)尽量选择3 kg药量,以提高资料品质。

10)覆盖次数尽可能高点。

三维常规束状和网格化非常规束状的区别是:常规束状三维设计时炮点只能严格分布在按照平均300 m一条理论炮线的轨迹上,每个炮点可以垂直理论炮线按照50 m倍数的偏移距进行偏移,炮点观测系统排列片不变[6];而非常规设计打破这一限制,如图10所示,炮点可以垂直和平行理论炮线进行50 m倍数的偏移,炮点观测系统排列片随炮点位置变化而变化,也就是炮点总是位于排列片的中点位置,确保了每一个炮点都有单独的覆盖次数贡献和整体覆盖次数的均匀性。此方法在障碍物密布区域具有布设灵活的特点和优势,大大增加了炮点的可布设数量,增加了覆盖次数和均匀性。

图10 炮检点布设规则图

以尽量降低野外作业对环境的影响为准则[7],在室内借助专业软件和高清卫片,按照实际障碍物范围,分别规划出每个障碍物的3 kg炸药、2 kg炸药和1.5 kg炸药等的禁炮范围,设计出整个工区的25 m×25 m的网格线。在安全距离线的约束下,尽可能地遵从对称、均匀、充分采样的原则,在25 m×25 m的网格下,进行精细炮检点设计,打破常规的炮点位置变动排列片不变的常规束状三维设计,采用能布设更多炮点的三维非常规束状设计,排列片随着炮点位置变化而变化,也就是炮点永远都是落在排列片的中点,确保了面元和覆盖次数的均匀性,以及近偏移距覆盖次数的保证,同时尽量确保所有炮点都落在网格交点上。为了保证野外采集资料质量,优先选择3 kg因素,然后是2 kg因素,最后是1.5 kg因素。在障碍物密集区域,由于炮点空点多导致覆盖次数迅速下降到满覆盖70%以下,浅层局部出现了缺口,如图13和图14所示。为了将覆盖次数增加到满覆盖70%以上,在空炮区和附近地段采用两条接收线中间加密一条接收线来弥补覆盖次数,加密的接收线的长短和位置基于障碍物位置和覆盖次数的变化情况,确保野外作业各环节的一次成功率和地质任务的完成。为了弥补在障碍物密集区域,因为炸药安全距离要求,大量的炮点不能进行布设,只能选择空掉,导致覆盖次数的缺失,浅层资料出现了缺口,为了增加覆盖次数,弥补资料缺口,本区总共加密了7条长短不一的接收线(图12)。

图11 不规则束状布设炮点分布图

图12 加密的7条接收线(红色)

图13 没有加密检波点覆盖次数分析图

图14 没有加密检波点设计缺口分析

最后,测量组按照室内布设的坐标去实地放样。在野外实际的测量放样和钻井施工中,遇到新的障碍物和变化,通知室内,根据实际情况进行调整。因地制宜地完成了基于束状三维的不规则三维技术方案设计和施工任务,总共实际布设了18 606个检波点和15 810炮点(图11),炮点布设占理论设计的95%。如图15所示,理论设计满覆盖区域的实际覆盖次数都大于理论满覆盖的三分之二,达到设计要求。如图16所示,浅层500 ms没有缺口,保证了地质任务的完成。

图15 不规则三维设计覆盖次数分析图

图16 不规则三维设计缺口分析

5 结论

1)复杂城镇井炮三维的设计施工,应该提前做好障碍物和岩性调查,并进行药量参数实验[8]。

2)为保证完成地质任务,打破常规的束状三维设计理念,采用网格化的非常规三维束状设计,并灵活采用检波点代替炮点的原理,通过加密检波线来弥补因为不能布设炮点所产生的缺失的覆盖次数和资料缺口。

3)室内设计和野外实际施工紧密结合,复杂区域,借助高清卫片和设计软件,用易于控制和操作的室内设计指导野外施工,减少野外工作量,提高施工的合理性[9]。