生物多样性视阈下的《云南志》物产考述

——以档案文献编纂学为理论方法

2022-03-24黄建红傅乃芹

■黄建红 傅乃芹

一、“生物多样性”及其对云南地方文献研究的启发意义

“生物多样性”(biodiversity)是一个描述自然界多样性程度的概念,1943年,英国博物学家Williams 在研究鳞翅目昆虫物种多样性时,首次提出了“多样性指数”概念;1986年,生物多样性国家论坛在美国举办,两年后,会议成果以《生物多样性》(BioDiversity)为题出版,“生物多样性”首次成为术语,生物学家、该书编辑Wilson 等人将生物多样性定义为“生命形式的多样性”。1995年,联合国环境规划署在《全球生物多样性评估》中将生物多样性定义为“生物和他们组成的系统的总体多样性和变异性”,主要包括遗传(基因)多样性、物种多样性、生态系统多样性和景观多样性4 个层次。2019年1月1日起施行的《云南省生物多样性保护条例》和2020年5月发布的《云南的生物多样性》白皮书将“生物多样性”定义为:生物(动物、植物、微生物)与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和,包含生态系统、物种和基因三个层次。

云南地形地貌复杂,涵盖了河谷、盆地、湖泊、高山、森林、草甸等众多类型,多元复杂的地理环境为云南的生物多样性塑造了得天独厚的条件。云南素有“植物王国”“动物王国”“世界花园”和“民族文化王国”等美誉,生物种类数量居全国之首,是中国17 个生物多样性关键地区和全球34个物种最丰富的热点地区之一,也是中国重要的生物多样性宝库和西南生态安全屏障。COP15在云南召开,既是对云南生物多样性成果的肯定,也为全球了解云南的丰富物产、资源和民族文化搭建了一个重要平台。

自古以来,关于云南的文献基本都会涉及对境内物产资源的记述,限于当时的认知水平,它们多以“物产”的条目呈现,内容则以植物、动物、药材等为主。随着时代发展和认知水平的提高,人们对物产的记述越来越丰富详实,分类也越来越明晰合理。虽然古代还没有形成生物多样性的概念,但这些关于物产的记述却为后人留下了珍贵的文献资料,让人们对云南丰富的动植物资源有了深刻感受,可以视为人们在相应时代背景下对云南生物多样性的认知和探索。

“生物多样性”理念的提出,为人们认知生物资源开辟了崭新的思维模式,以“生物多样性”为主题或研究对象的图书更是层出不穷。2021年9月,COP15 会议召开前夕,云南省社会科学院、中国(昆明)南亚东南亚研究所编著的《生物多样性云南史料辑校》出版发行。主创团队从跨越2000 多年历史的300 多部古籍中整理出上万条与云南有关的动植物文献史料,按照“动物王国”“植物王国”“世界花园”三个篇章分类编排,选取具有云南特色的23 属5500 余条史料编纂成书。《生物多样性云南史料辑校》为云南作为生物多样性宝库提供了真实厚重的文献基础,是一部关于云南生物历史的工具书,该书的编纂也可以视为对云南生物资源多样性的一次认知实践。其实,该书在有关唐代云南地区生物多样性的记述中,大量素材源自樊绰所撰的《云南志》,因此也引起了人们对《云南志》文献价值的重视。

《张胜温画卷》中的人物服饰,生动反映了南诏大理时期云南的物产和手工业状况。从左至右依次为:帝王头戴红绫头囊,身着冕服,腰系金佉苴(腰带);王室成员(或武将)身着波罗(虎)皮;文官顶戴绫头囊,身穿华袍;兵士身穿犀皮冑甲。从中可看出当时云南产有蚕桑,分布着虎、犀牛等野生动物,且丝织、印染、制革等工艺发达。

二、《云南志》的成书过程和主要内容

唐懿宗咸通三年(公元862年),西南地区的南诏国再次发兵攻打安南城(今越南河内),朝廷命湖南观察使蔡袭转任安南经略使,率军驰援安南。樊绰当时在经略使府中任职,随军前往安南。在赶赴安南城途中,樊绰奉经略使蔡袭命令,率20 位健卒潜入南诏军队控制区,探查南诏的军事部署和详情,他“深入贼帅朱道古营寨,三月八日入贼重围之中。”公元863年,唐军战败,南诏攻陷安南,经略使蔡袭战死,樊绰也在战事中受伤。他在战乱中携带经略使官印渡富良江逃脱,暂留郡州待命,后辗转滕州,奉命回到长安,之后到夔州都督府担任长吏。

樊绰所处的时代,唐与南诏战火不断,双方对对方的军事、地理、政治、经济、社会等各方面都缺乏畅通有效的了解渠道。樊绰曾在安南任职,又亲身参与了唐与南诏的战争,对南诏的实情有详实了解。暂留郡州期间,他收集梳理南诏情形,参考袁滋的《云南记》和韦齐休的《云南行记》等文献资料,编撰成《蛮书》,并委托襄州节度使张守忠进献朝廷。在奏疏中,樊绰对《蛮书》的成书经过和主要内容作了记述:“臣去年(863年)正月二十九日,已录蛮界程途及山川城镇、六诏始末、诸种名数、风俗条教、土宜物产、六赕名号、连接诸蕃,共篆录成十卷。”

《蛮书》记载了唐代云南地区政权制度、地理物产、交通区划、风土人情等情形,具有极高的史料价值,对后世影响深远。《新唐书·南蛮传》主要取材于《蛮书》,《四库全书总目》评价其“撰次极详,实舆志中最古之本”,学者方国瑜先生认为此书“为唐人著述云南史地之专著仅存于世者,亦为考究南诏史事最重要之典籍。”《蛮书》成书后,在流传过程中延伸出《云南志》《云南记》《云南史记》《南夷志》《南蛮志》《南蛮记》等名称。方国瑜考证《蛮书》:“名称繁多,实为一书异名。然有不察其实,误为不同之书。”后世学者认为“蛮”是对南方少数民族的蔑称,将书名确定为《云南志》。

《云南志》是一部体例完整的地方志,内容涵盖南诏社会的各方面,全书分为十卷:云南界内途程、山川江源、六诏、名类、六赕、云南城镇、云南管内物产、蛮夷风俗、南蛮条教、云南疆界接连诸番夷国名。《云南志》内容丰富、史料翔实,是一部现存于世的最早、最详备、最具参考价值的南诏地方史文献。

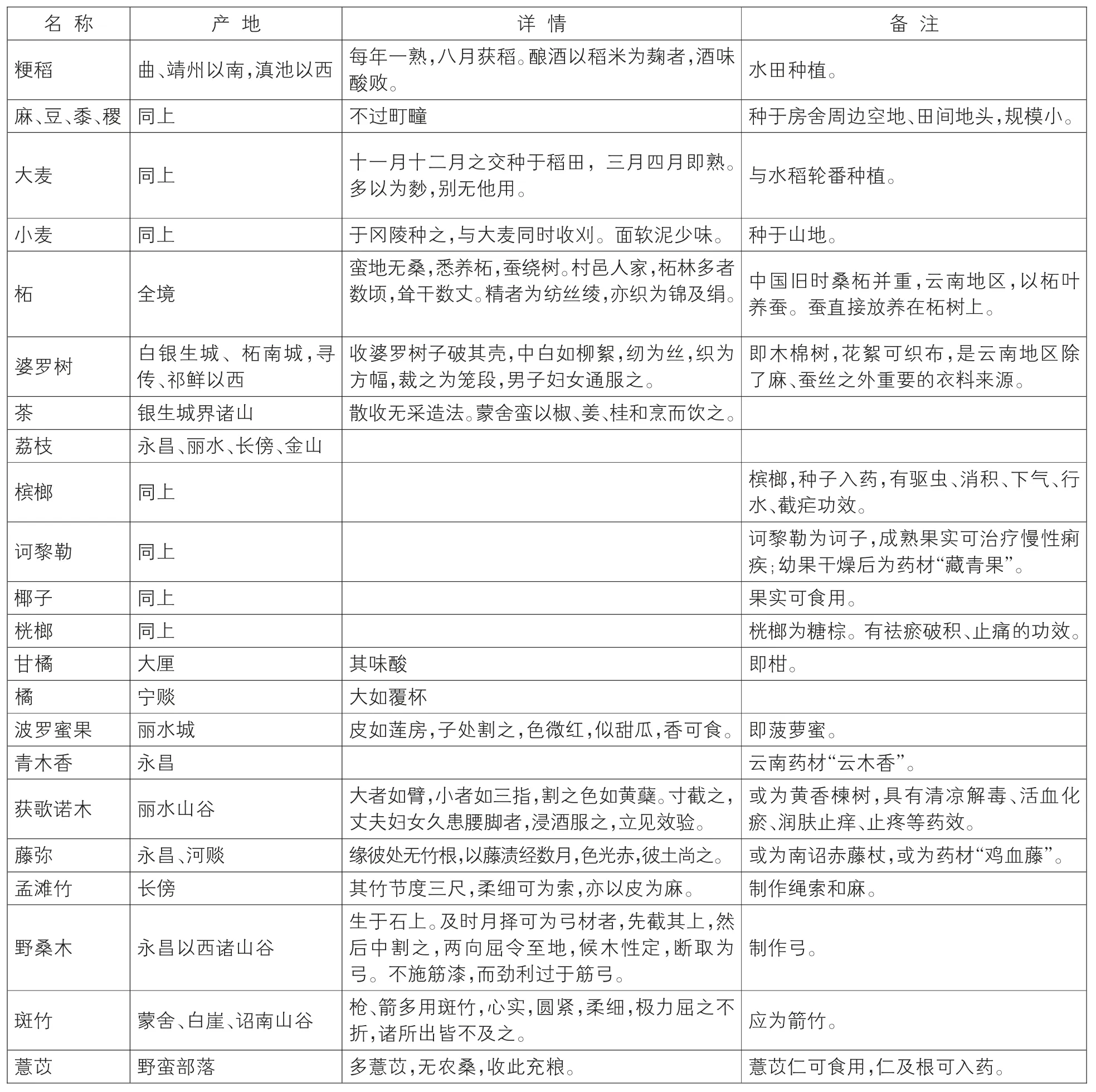

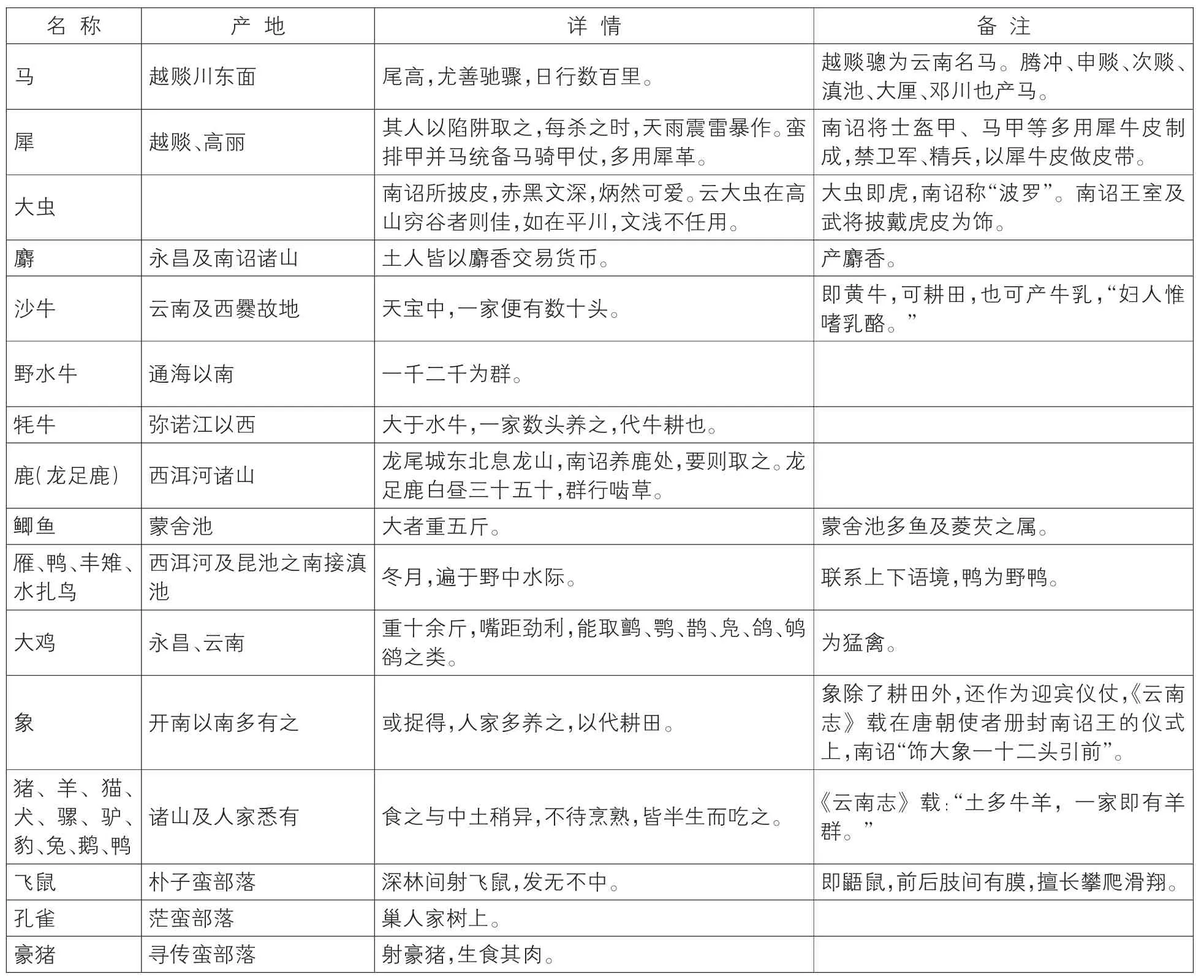

三、《云南志》中的物产

云南物产丰富,特别是植物、动物、矿产等资源,在全国都占有重要地位。唐代以前,史书对云南物产的记载十分稀少,仅有零星提及,没有专门记述。《云南志》作为云南现存的第一部地方志史书,记录了唐代云南地区丰富的物产资源,主要包括动物、植物、矿产、手工制品等,具有重要的文献价值。为便于考述唐代云南地区的生物多样性资源,现将《云南志》中记述的植物物产、动物物产以表格的形式进行分类梳理。

四、与生物多样性相关的其他记述

除了动植物以外,《云南志》记载的其他类型的物产主要有盐、金、银、锡、琥珀、雄黄等矿产,其中对开采盐、金和琥珀的记述尤为详细。手工业方面则记录了赤藤杖、铎鞘、郁刀、南诏剑、纺丝织布等,对农业生产和畜牧业状况也有详细描述。《云南志》附录还记载了794年唐与南诏在点苍山会盟的历史事件。会盟结束后,唐朝使臣离开都城阳苴咩返程,云南王蒙异牟寻献铎鞘、浪川剑、生金、瑟瑟、牛黄、琥珀、白毡、纺丝、象牙、犀角、越赕马、统备甲马、并甲文金等物品。进献的物品“皆方土所贵之物”,其中不少是以生物为基础的深度加工产品。通过贡物清单,人们可以对唐代云南地区的丰富物产和手工业水平有直观感受。

《云南志》所载植物物产

《云南志》所载动物物产

《云南志》还对南诏的民族情况作了概述。作者对世居云南的乌蛮、白蛮、黑齿蛮、金齿蛮、银齿蛮、绣脚蛮、绣面蛮、茫蛮、朴子蛮、河蛮、寻传蛮、裸形蛮、望苴子蛮、穿鼻蛮、长鬃蛮、独锦蛮、弄栋蛮、青蛉蛮、裳人、崇魔蛮、桃花人等族群均作了记述。各族人民和他们的生产生活、民俗文化共同构成了生物多样性有机体。澜沧江上游以西至缅甸克钦帮东北地带的寻传蛮“俗无丝绵布帛,披波罗皮(虎皮),跣足,可以践履榛棘。持弓挟矢,射豪猪,生食其肉。”;裸形蛮“散居山谷……无农田,无衣服,惟取木皮以蔽形……入山林采拾虫、鱼、菜、螺、蚬等,归啖食之。”人们对各类自然资源的采集、加工和利用,会对环境施加一定程度的影响,都是生态系统的一部分,因此与生存相关的手工业、农业、畜牧业可以纳入生物多样性的范畴讨论。

五、云南生物多样性的时空特征

通过《云南志》关于南诏物产的记述,人们可以直观了解7世纪末至8世纪云南的自然环境、社会状况和生产力水平。唐代云南地区自然环境良好、物产丰富,大象、老虎、犀牛等野生动物分布广泛,数量不少。通海以南的区域野水牛群体达到一两千只的规模;洱海附近的龙足鹿一群有三五十只;滇南地区,孔雀在人们居所旁的树上筑巢安居;冬日的洱海、滇池、抚仙湖遍布雁、野鸭、丰雉、水扎鸟等野鸟……

从曲靖以南至滇池区域、滇池到洱海之间的平坝地区已经成规模以水田种植水稻,坡地也开垦为精好的梯田,“蛮治山田,殊为精好”。二牛三夫的犁耕技术已经普及,水稻和麦子轮番耕种,实现了一年两熟,住房附近的田地种有麻、豆、黍、稷等农作物。人们种植柘树代替桑树,在树上放养蚕,收取蚕茧抽丝织锦。除了种麻织布外,人们还采摘木棉树花絮织桐华布作为制衣原料,体现出唐代云南地区的居民在改造自然过程中高明的生存智慧和技艺。

永昌西北的望蛮女子“以青布为衫裳,联贯珂贝、巴齿、真珠,斜络其身数十道”,她们穿青布衣服,衣裳上装饰有螺蛤制成的珂贝、海贝(巴齿)、珍珠(真珠)。茫蛮“皆衣青布袴,藤篾缠腰,红缯布缠髻,出其余垂后为饰,妇人披五色娑罗笼。”唐代云南境内的少数民族能制作青布衣服、红缯布、五色娑罗笼,说明南诏时期当地人已经掌握了印染技术,能够制作彩色丝布。《云南志》中没有明确提及印染丝布的颜料是来源于植物还是矿物,但南诏政治经济中心大理至今仍旧传承着扎染工艺,主要染料靛青由蓝草制取。由此上溯,南诏时期的居民染布时使用的极有可能是植物性染料。将印染工艺融入日常服饰中,并以珂贝、海贝、珍珠作为装饰,不但体现了南诏丰富多元的物产,也反映了人们独特的审美需求。这些元素具有强大的生命力,历经千年而不衰,在云南少数民族服饰文化中延续至今。

值得注意的是:《云南志》中记述的物产都与人们的日常生活密切相关,实用性十分突出,植物物产大多为食物和水果,部分水果还有药用价值,能够治疗当地常见疾病。动物物产大多作为物资,牛可以犁地,牛乳可以作为饮料,牛皮可以制衣革,马匹供骑行,其他家畜家禽则可以食用。野生动物与家畜家禽的功用大致相同———大象耕地取牙,犀牛取角和皮,老虎皮作为王室成员和高级将领的装饰,居住在深山的部族猎杀鼯鼠、豪猪作为食物。古时候生产力低下,对于猎杀野生动物的行为没有约束,但在当下却是会受到公众摒弃、法律制裁的恶行。时代在变,人们的生存环境、生活方式,以及认知和思维模式也时刻处于变动之中。维护生物多样性的途径之一是保护自然环境和野生动植物。如今,环保理念已经深入人心,意识的变迁转化是社会文明进步的体现。

结束语:

《云南志》是一部珍贵的文献史料,对研究唐代云南地区的生物多样性情形具有不可或缺的作用。需要注意的是:樊绰撰写《云南志》时,唐朝与南诏处于敌对状态,樊绰的上司安南经略使蔡袭和他的儿子樊韬都陷没于战火,作者无法完全秉持客观立场。唐朝的援军抵达安南不久,安南城即被南诏攻陷,樊绰匆忙逃往内地,未能详细考察云南的核心区域洱海和滇池流域,因此他关于南诏的记述存在一定程度的粗疏或谬误。试举一例:樊绰在《云南志》中记述南诏养象耕田,但“象耕”在历史上是否真实存在尚无定论。近代学者陈茜在《古代傣族用象耕田考》中认为樊绰“纪南中之事多非亲闻目睹,茫施蛮用象耕垦之说,殆属传说之误。”《云南志》的校释者赵吕甫也持相同观点,认为:“南诏以象耕田之说不足信”。此外,《云南志》关于少数民族的内容,也有不少道听途说的成分,甚至不乏虚构不实之辞,需要研究者认真加以辨别。即便如此,基于《云南志》的唯一性和不可替代性,它的史料价值在今天仍旧值得人们重视并进行持续深入的研究。