社会资本如何影响农村居民代际收入流动性

——基于CHIP数据的实证研究

2022-03-23张君慧陈正康马恒运郭德玥

张君慧 陈正康 马恒运 郭德玥

1 引 言

2021年7月1日,在中国共产党成立100周年庆祝大会上,习近平总书记提出要“推动全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”,同年8月17日召开的中央财经委员会第十次会议上,总书记再次强调“共同富裕是社会主义的本质要求,是中国式现代化的重要特征”。由此可见,扎实推动全国人民共同富裕已经成为现阶段党和国家的一项中心任务,而畅通居民向上流动通道,扩大中等收入群体规模是解决收入不平等、实现共同富裕的一个重要途径,尤其是在我国农村地区,低收入阶层是一个规模庞大的群体,农村居民的收入不平等程度近些年仍在进一步扩大(杨穗等,2021[1]),不仅损害了农村地区经济增长效率,严重时还有可能会造成社会不稳定。因此,如何提高农村居民代际收入流动性以推动农村地区社会经济稳定发展进而实现共同富裕就成为当前面临的一个重要问题。

代际收入流动性是指一个家庭中父代收入对子代收入的影响程度(李超,2012[2];陈杰等,2016[3])。关于代际收入流动性的研究起源于社会学领域对社会流动的探索。社会流动是指个体社会地位的变化,当同一个体从一个社会地位变化为另一个社会地位时称为代内流动,若不同代个体(如父母与子女)之间社会地位发生变化则称为代际流动(Sorokin,1927[4])。1979年,Becker和Tomes将社会流动理论引入经济学领域的研究中,开始从收入视角分析代际流动,并首次提出代际收入流动性的概念。自此,学者们围绕代际收入流动性开展了大量的研究。

早期相关领域的研究成果主要聚焦于设计更为精准的代际收入流动性估算方法。Becker和Tomes(1979)[5]最早以父代和子代的持久性收入为基础构建了一个代际收入流动性估算模型,这是目前最为经典、应用最为广泛的测量模型。然而,实际研究中父代和子代的持久性收入数据通常难以获得,若采用单年收入数据作为替代则可能会导致测算结果被低估(Solon,1992[6])。为解决代理变量偏误问题,学者们提出了多种模型改进方法,如在代际收入流动性估算基础模型中加入年龄平方项、采用二阶段工具变量法、使用新的测量指标代际收入秩关联系数、或采用无条件分位数回归技术等(Solon,1992[6];Haider和Solon,2006[7];陈杰等,2016[3];Gregg等,2019[8])。代际收入流动性估算方法的多样性也导致学者们在分析居民代际收入流动性历年变化趋势时取得了不一致的结论,有的学者认为我国居民代际收入流动性先是不断增加,到2004年达到峰值,后迅速下降,到2009年又出现反弹(陈杰和苏群,2015[9]),也有学者认为我国居民代际收入流动性在2004年之前基本保持稳定,之后呈现不断上升的发展趋势(杨沫和王岩,2020[10])。

虽然学者们对我国居民代际收入流动性的变化趋势各执己见,但一致认为代际收入流动性不是一成不变的,而是逐年不断变化,那么,什么因素导致代际收入流动性产生变化就成为学者们关注的又一焦点问题。从已有研究来看,代际收入流动性的影响因素主要分为宏观层面和个体层面两大类(吕炜等,2016[11])。在宏观层面,学者们证实了增加公共教育支出(徐俊武和易祥瑞,2014[12])、市场化进程(杨汝岱和刘伟,2019[13])、城市产业的就业扩张(郑筱婷等,2020[14])、互联网使用(裴劲松和张菁,2021[15])等均有助于提高代际收入流动性,缓解社会阶层固化。另外,代际收入流动性从本质上来说反映的是家庭财富从父代到子代的内部转移问题,家庭成员特征必然会对财富转移过程产生影响(牟欣欣,2017[16]),因此,许多学者从个体微观视角出发对代际收入流动性的影响因素进行了大量探索,例如,牟欣欣(2017)[16]发现家庭规模对代际收入流动性的影响呈现先上升后下降的“倒U型”曲线,因而发展适度的家庭规模有助于形成最高的代际收入流动性;许志等(2019)[17]基于婚姻视角研究发现,父母婚姻市场的正向匹配程度对代际收入流动性具有正向影响。

虽然学者们围绕代际收入流动性取得了较为丰硕的研究成果,遗憾的是,少有学者关注社会资本的重要作用。社会资本是指个体借助其构建的社会网络调动资源的能力(梁巧等,2014[18])。我国农村地区属于典型的关系型社会,社会资本作为一种非正式制度,在农村居民生产和生活过程中发挥了重要作用,能够显著影响农户收入(刘彬彬等,2014[19])、农村合作社参与(梁巧等,2014[18])、农民环保投资意愿(颜廷武等,2016[20])等,但社会资本如何影响农村居民代际收入流动性无法通过现有理论进行很好的解释。

鉴于此,本文聚焦于我国农村地区,参考前人研究,将社会资本分为结构性社会资本和认知性社会资本(Upoff,2000[21]),探讨两者对农村居民代际收入流动性的影响,以及这一过程中子代社会经济地位和就业方式的中介作用,提出研究假设,并采用2013年中国家庭收入调查(Chinese Household Income Project,CHIP)数据进行实证检验。研究创新点主要体现在:第一,基于社会资本视角,分析了不同类型社会资本对农村居民代际收入流动性的影响,结论有助于深化社会资本和代际收入流动领域的研究成果;第二,从性别、出生年代和代际收入流动模式三个方面进行异质性分析,明确了社会资本对不同群组农村居民代际收入流动性影响的差异;第三,引入子代社会经济地位和就业方式作为中介变量,揭示了社会资本影响农村居民代际收入流动性的“暗箱”机制。

2 研究假设

2.1 社会资本对农村居民代际收入流动性的影响

社会资本有助于农村居民获取充分的就业信息,进而获得优质的工作机会和较高的收入水平(刘彬彬等,2014[19])。孙三百(2013)[22]的研究指出,社会资本对个体就业的帮助类似个体增加5-10年受教育年限产生的效果。对于拥有较多社会资本的父代来说,其自身可以较为容易地获得高水平收入,并通过影响子代的受教育程度和职业选择帮助子代也获得较高的收入水平(陈杰等,2016[3];杨沫和王岩,2020[10]),因此,父代社会资本有助于提升农村居民代际收入流动性。

结构性社会资本是指农村居民非正式的社会关系网络与正式的社会组织网络(吴玉锋等,2019[23]),如党组织、工会组织、村干部等。父代结构性社会资本还可以通过权力寻租效应对代际收入流动性产生影响。结构性社会资本高的农村居民凭借社会网络或社会组织中的成员身份可以享有调动稀缺资源的能力(吴玉锋等,2019[23]),帮助其子代获得更多收入,实现代际流动。杨瑞龙等(2010)[24]的研究证实,父代的党员身份可以使其拥有一些公共权力,进而通过权力寻租行为帮助子代实现更高收入。类似的,李宏彬等(2012)[25]也研究发现父母的政治资本可以显著提升子代收入。

认知性社会资本是指农村居民与非正式社会网络或社会组织中其他成员在社会交互过程中形成的社会信任、共享规范、价值观及态度(韩雷和谷阳,2019[26])。在深受中国传统文化影响的农村地区,人与人之间的社会交往是影响农村居民经济活动的一个重要因素。认知性社会资本高的父代与其他农村居民具有较高的互信水平,彼此之间的交易活动会更为频繁、广泛(唐为和陆云航,2011[27]),他们能够为子代提供丰富的人情资源和信息资源,进而提高子代收入(梁海兵和陈海敏,2021[28])。综上,可以提出如下假设:

H1:父代社会资本对农村居民代际收入流动具有正向的影响。

H1a:父代结构性社会资本对农村居民代际收入流动性具有正向的影响。

H1b:父代认知性社会资本对农村居民代际收入流动性具有正向的影响。

2.2 子代社会经济地位的中介作用

社会经济地位是指个体在社会结构中所处的位置(李建新和夏翠翠,2014[29])。拥有较高结构性社会资本的父代通常享有较高的社会经济地位,阳义南(2018)[30]的研究指出党员比非党员具有更高的社会经济地位。他们会通过加强对子代的人力资本投资,使子代获得更优的职业(李力行和周广肃,2014[31]),从而进一步提升整个家族的社会经济地位,并享受随之而来的稀缺资源或权力(阳义南,2018[30])。而社会经济地位高的子代由于拥有较好的职业更容易获得较高的收入水平,实现代际流动。此外,以往研究结果表明,社会经济地位低的个体更容易经历不健康的生活方式、生病、犯罪、死亡等不可控的危机事件(李建新和夏翠翠,2014[29];王甫勤,2017[32]),从而导致个体丧失工作能力,或者需要花费高额支出应对各种危机事件,而社会经济地位高的子代则更倾向于拥有良好的生活环境和健康的身体状况,他们可以身心健康、精神饱满地努力工作,进而获得较高的工作报酬。由此,可以提出如下假设:

H2:子代社会经济地位在父代结构性社会资本和农村居民代际收入流动性的关系中起到中介作用。

2.3 子代就业方式的中介作用

农村地区不同家庭在社会成长的过程中与邻里之间的交互实质上属于互助式帮扶(马光荣和杨恩艳,2011[33]),他们彼此之间进行信息交换、互帮互助,并逐渐形成共享规范和社会信任。认知性社会资本高的父代通常拥有更多互相信任并愿意为其子代提供就业信息和帮助的亲戚朋友,子代更有可能通过亲戚朋友推荐实现就业。而亲戚朋友推荐就业有助于子代找到更适合的工作并获得更高的薪资待遇,这可以从子代和雇主两个方面进行分析。首先,农村居民大多具有较低的学历水平,他们往往难以从就业市场海量、杂乱的招聘信息中甄别出优质的就业信息,尤其是对于希望从农村进入城市工作的农村居民来说,大城市陌生的风俗习惯让他们更加难以分辨哪些工作岗位既适合自己又具有较好的发展前景(周密等,2015[34]),农村原有社会网络中亲戚、朋友的推荐信息可以帮助他们以较低的职业搜寻成本和较快的速度匹配到适合自身的工作岗位(王春超和周先波,2013[35])。国家统计局山西调查队2017年的调查结果显示,38.94%的山西农民工外出务工时依靠亲朋好友推荐获取就业信息。其次,对于雇主来说,因为信息不对称雇主在真正聘用农村居民求职者之前很难了解其真实的工作能力,为了降低试错成本,雇主通常更愿意选择由在企业工作过的员工推荐来的求职者(Montgomery,1991[36]),雇主对原来企业员工的认同和信任会迁移到由该员工介绍来的新求职者身上,进而给予其较高的工资报酬(王春超和周先波,2013[35])。综上所述,父代认知性社会资本可以通过子代就业的中介作用促使子代获得更高的收入水平,进而实现代际流动。由此,可以提出如下假设:

H3:子代就业方式在父代认知性社会资本和农村居民代际收入流动性的关系中起到中介作用。

3 研究模型与数据

3.1 数据来源

实证研究数据来源于中国收入分配研究院在国家统计局协助下实施的中国家庭收入调查(CHIP)项目。该项目于2014年7-8月份在全国范围内开展了第五轮调查,采用系统抽样的方法,从国家统计局2013年城乡一体化常规住户调查大样本库中抽取了全国15个省份的18948个住户样本和64777个个体样本,收集了这些样本2013年个人层面和家庭层面的就业、收入、借贷等信息,形成编号为CHIP2013的数据库,并根据样本所在地区划分为城市子样本库、农村子样本库和移民子样本库。

本文以CHIP2013农村子样本库为研究对象,对数据进行如下处理。第一,在绝大多数农村家庭,父亲的经济收入是家庭主要收入来源,因此将父亲作为父代代表进行研究,同时为了避免生命周期偏误,将父代年龄超过65岁的样本剔除(陈新忠和周静玉,2021[37])。第二,许多子代劳动力在年龄较小时会辍学参加工作,过低的收入水平能够对代际收入流动性估算带来较大的测量误差,因此,剔除子代年龄小于16岁的样本(陈新忠和周静玉,2021[37])。第三,剔除父代年龄、收入、社会资本和子代年龄、性别、收入、职业、就业方式、政治面貌等关键信息缺失、父代或子代属于在校生、以及父代和子代年龄差小于16岁的样本。第四,将同一个家庭中父代和子代的数据进行配对和合并,形成包含父代和子代完整信息的家庭样本,如果某个家庭中父代拥有多个子代,则将其视为多个家庭样本分别进行分析(陈杰等,2016[3])。经过上述处理,最终得到1128对有效样本。

3.2 模型设定

参考Eide和Showalter(1999)[38]、陈丽华等(2019)[39]的研究,运用条件代际收入弹性法测量社会资本对农村居民代际收入流动性的影响包括以下3个步骤。

首先,估算子代收入对父代收入的基准代际收入弹性。Becker和Tomes于1979年首次提出用代际收入弹性来反映代际收入流动性,并构建了如式(1)所示的估算方程:

其中,yfi和ysi分别表示第i个家庭中父代和子代的持久性收入,ε表示模型误差项,β11表示代际收入弹性,其值越大,表示一个家庭中子代持久性收入受父代持久性收入的影响程度越大,代际收入流动性越低。

然而,实际调研中通常很难获得父代和子代的持久性收入,往往只能收集到他们在某一年的收入数据,如果采用单年收入替代持久性收入,可能会导致代际收入弹性估计值偏小,为此,Solon(1992)[6]提出将父代和子代的年龄及其平方项加入到估算模型中,以降低单年收入引发的估计偏误,同时,在估算模型中添加子代特征作为控制变量(陈杰等,2016[3])。修正后的代际收入弹性估算模型为:

其中,yfit和ysit分别表示第i个家庭中父代和子代在t年的收入,agefit和agesit分别表示第i个家庭中父代和子代在t年的年龄,X表示控制变量,具体包括子代性别和政治面貌,μ表示模型误差项。

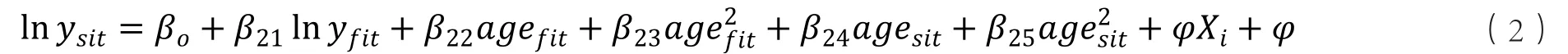

其次,在估算模型中加入社会资本相关变量求得条件代际收入弹性。在修正后的估算方程式(2)中分别添加结构性社会资本和认知性社会资本,得到式(3)和式(4)所示的条件代际收入弹性估算方程:

其中,yfit和ysit分别表示第i个家庭中父代和子代在t年的收入,agefit和agesit分别表示第i个家庭中父代和子代在t年的年龄,Stru_Capsit表示第i个家庭中父代的结构性社会资本,Cog_Capsit表示第i个家庭中父代的认知性社会资本,X表示控制变量,ω、θ表示模型误差项。

最后,将式(2)估算出的基准代际收入弹性β21分别和式(3)、(4)估算出的条件代际收入弹性β31、β32进行比较。如果条件代际收入弹性小于基准代际收入弹性,说明估算模型中加入父代社会资本有助于降低代际收入弹性,代际收入流动性提高,反之,则说明社会资本导致代际收入流动性降低。

3.3 核心变量度量

实证研究中涉及的变量主要包括收入、社会资本、社会经济地位、就业方式、性别、年龄和政治面貌。父代和子代收入均采用“2013年这份工作的收入总额(工资性收入或经营收入等总额)”进行衡量。

社会资本的测量借鉴周晔馨(2012)[40]的做法,采用“是否乡村干部”、“是否为党派成员(中国共产党和各民主党派)”和“是否参加了专业合作经济组织”3个题项衡量结构性社会资本,如果样本对上述3个题项中的任何一个回答为是,赋值为1,反之则赋值为0。认知性社会资本采用“您认为亲戚朋友可信吗?”、“您认为除了亲戚朋友以外的其他人可信吗?”和“给村里亲邻帮工(农忙季节、盖房子、红白事等)的天数”3个题项进行衡量,其中,前2个题项根据信任程度高低采用1-5分测量,1分表示很不可信,5分表示非常可信。将认知性社会资本的3个题项进行因子分析,采用标准化因子得分和各因子方差贡献率加权求和得到认知性社会资本综合测度值(Cog_Cap),具体的计算公式为:Cog_Cap=(0.478*Fac1+ 0.333*Fac2)/0.812,Fac1和Fac2表示因子分析提取出的2个公因子。

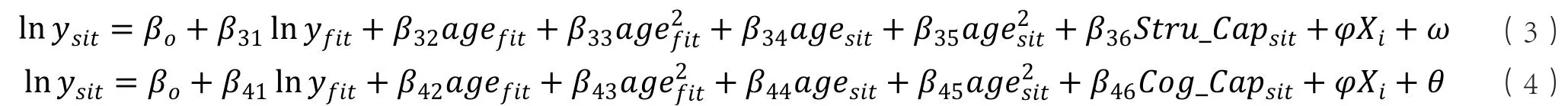

社会经济地位采用职业进行衡量,将子代职业为农、林、牧、渔、水利业生产人员的样本赋值为1,为生产、运输设备操作人员及有关人员的样本赋值为2,为商业和服务业人员的样本赋值为3,为企业、事业单位和团体机构等人员的样本赋值为4,为专业技术人员的样本赋值为5。就业方式采用“您是如何获得这份工作的”进行衡量,将回答“村里(村干部)安排、家人联系、朋友或熟人介绍、亲戚介绍”的样本赋值为1,其余赋值为0。此外,男性样本赋值为1,女性样本赋值为0,属于党派成员(中国共产党和各民主党派)的样本赋值为1,否则为0。各变量的描述性统计结果如表1所示。

表1 变量描述性统计结果

4 实证分析结果

4.1 社会资本对农村居民代际收入流动性的影响

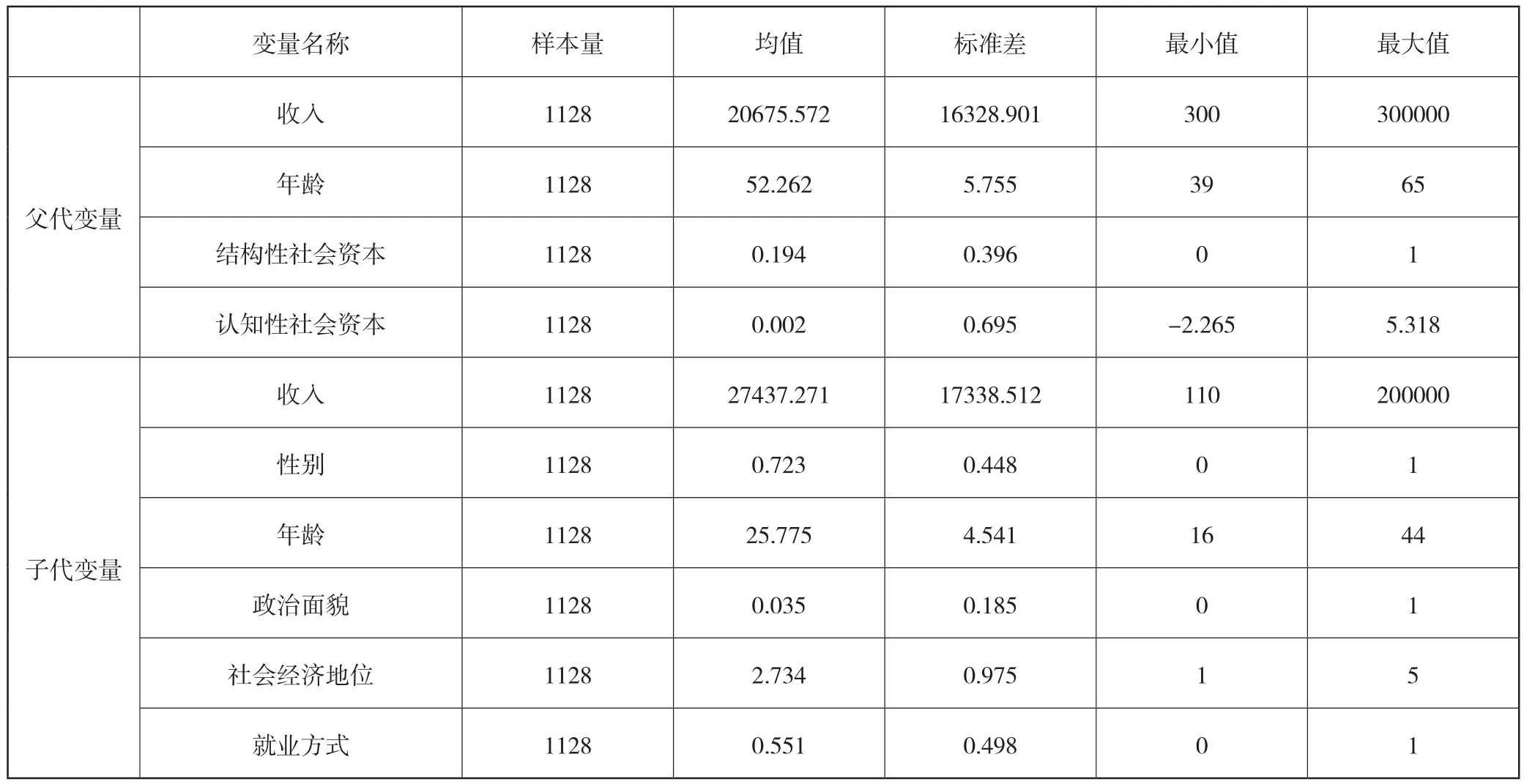

根据方程(2)、(3)和(4),利用Stata软件,以子代收入对数为因变量,逐步添加自变量和控制变量,得到社会资本对农村居民代际收入流动性的影响结果如表2所示。模型1显示仅将父代收入对数作为自变量时,农村居民的代际收入弹性为0.263,在模型中添加父代和子代的年龄及其平方项、以及控制变量后,代际收入弹性提高到0.299(模型2),说明控制父代和子代年龄能够有效降低单年收入引发的估计偏误,选取的代际收入弹性估算模型具有一定的合理性。模型中进一步添加父代结构性社会资本后,条件代际收入弹性为0.295(模型3),小于模型2中的基准代际收入弹性0.299,说明父代结构性社会资本有助于促进农村居民代际收入流动性,假设H1a成立。同理,模型中添加父代认知性社会资本后,条件代际收入弹性为0.298(模型4),同样小于基准代际收入弹性0.299,说明父代认知性社会资本也有助于提升农村居民代际收入流动性,假设H1b成立。综上,假设H1成立。

表2 社会资本对农村居民代际收入流动性的影响结果

4.2 异质性分析

(1)子代性别异质性分析

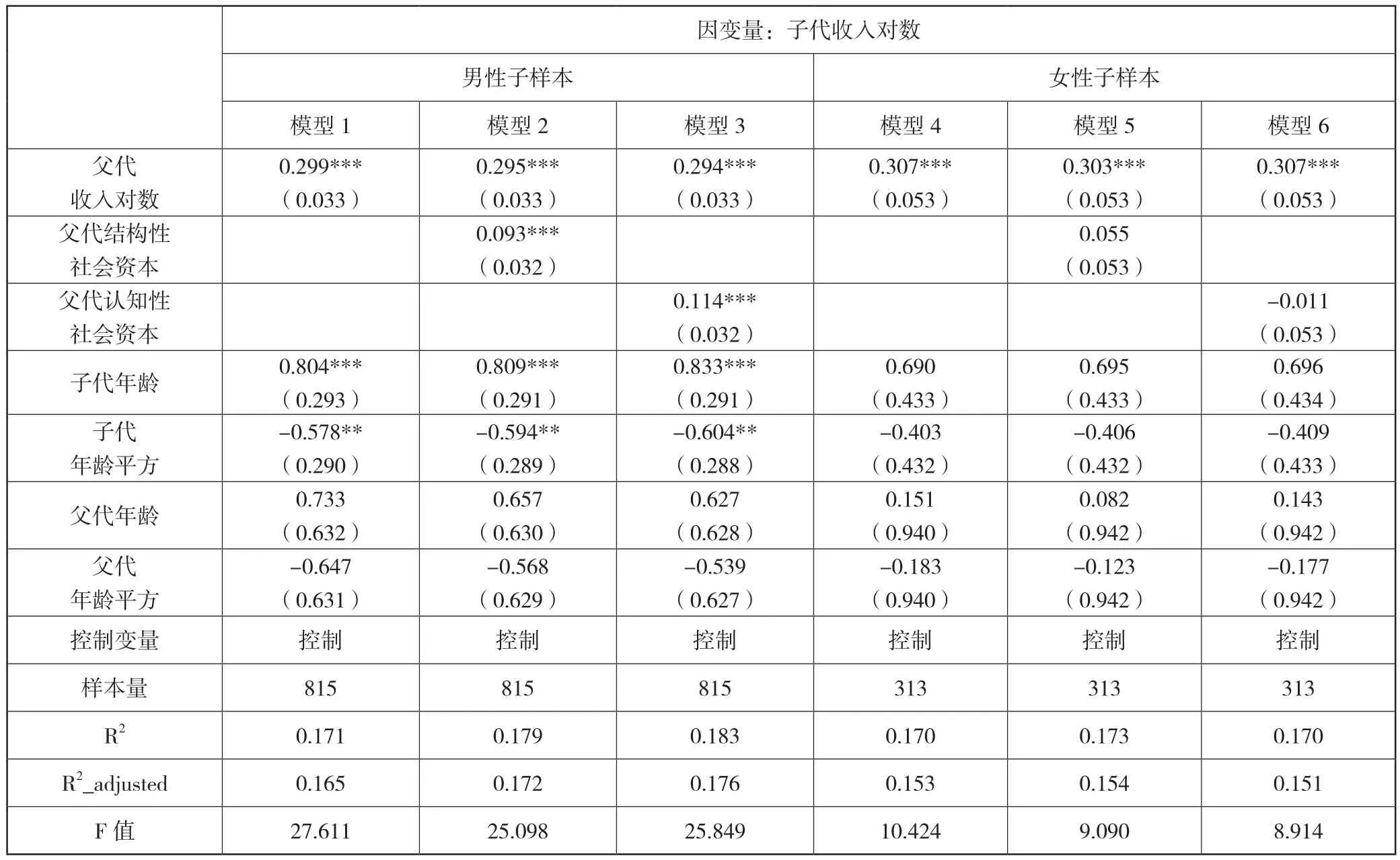

为进一步探讨父代社会资本对不同性别子代代际收入流动性的影响是否存在差异,将总样本根据子代性别划分为男性子样本和女性子样本,并分别检验父代社会资本的作用,结果如表3所示。

表3 不同性别子代异质性分析结果

当子代为男性时,基准代际收入弹性为0.299(模型1),模型中加入父代结构性社会资本后的条件代际收入弹性为0.295(模型2),小于基准代际收入弹性,加入父代认知性社会资本后的条件代际收入弹性为0.294(模型3),同样小于基准代际收入弹性,说明父代结构性社会资本和认知性社会资本均有助于提升农村居民代际收入流动性,与总样本的研究结论一致。

当子代为女性时,研究结果与男性子样本的结果有所不同。加入父代结构性社会资本后的条件代际收入弹性为0.303(模型5),小于基准代际收入弹性0.307(模型4),而加入父代认知性社会资本后的条件代际收入弹性为0.307(模型6),等于基准代际收入弹性,并且父代认知性社会资本对子代收入对数的影响(β=-0.011,模型6)不显著,说明父代认知性社会资本无法显著影响农村地区女性的代际收入流动性,而结构性社会资本可以起到一定的帮助。之所以出现这种结果与农村地区根深蒂固的“重男轻女”思想有关,父母通常更愿意投入精力和资源培养儿子,帮助他获得较好的个人成长和发展,既达到“光宗耀祖”的目的,又实现“养儿防老”。分析结果中女性代际收入弹性(0.307,模型4)高于男性代际收入弹性(0.299,模型1)也说明了这一现象,与男孩相比,女孩的代际流动更低,更难实现阶级跃升。而父代结构性社会资本能够对女性代际收入流动性产生正向影响是因为拥有较高结构性社会资本的父代可能是乡村干部,或者加入了中国共产党,或者参与了专业合作经济组织,他们通常具有较高的思想进步性,更加重视男女平等,因而他们的女儿同样有机会获得较好的个人发展。

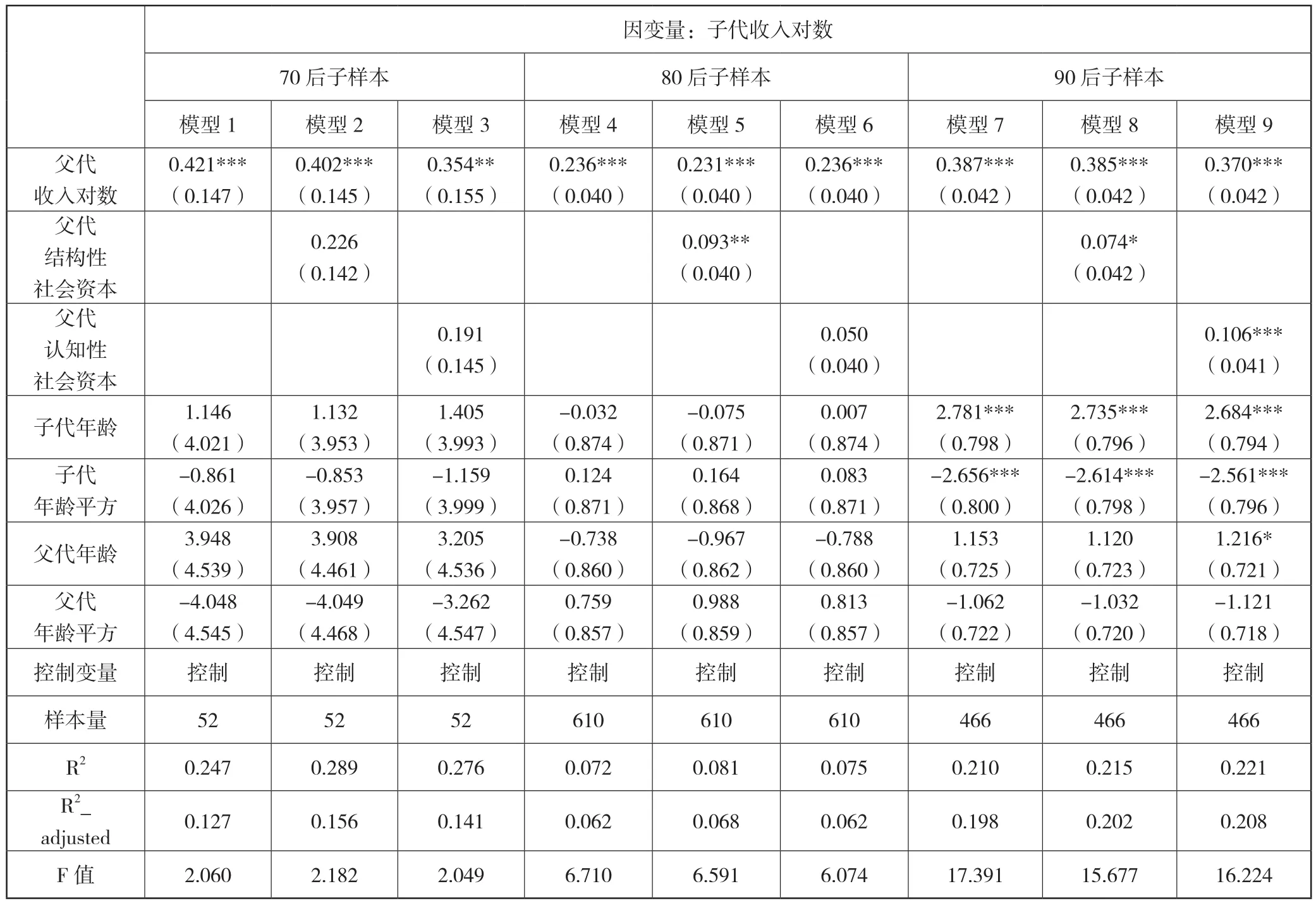

(2)不同年代出生的子代异质性分析

总样本中年龄最大的子代出生于1970年,年龄最小的子代出生于1998年,28年间我国经济社会发生了翻天覆地的变化,不同年代出生的个体会形成不同的思维观念和行为模式,父代社会资本对这些个体是否能够产生相似的影响犹未可知。因此,将总样本按照子代出生年份划分为70后(1970-1979年出生)子样本、80后(1980-1989年出生)子样本和90后(1990-1999年出生)子样本分别进行研究,结果如表4所示。

表4 不同年代出生子代异质性分析结果

不管是对70后、80后,还是90后子样本,模型中加入父代结构性社会资本后的条件代际收入弹性(70后为0.402,80后为0.231,90后为0.385)均小于基准代际收入弹性(70后为0.421,80后为0.236,90后为0.387),说明父代结构性社会资本对不同年代子样本的代际收入流动性均有促进作用。但是,父代认知性社会资本对代际收入流动性的影响则随着子代出生年代的不同而有所差异,模型中加入父代认知性社会资本后,70后和90后子样本的条件代际收入弹性(70后为0.354,90后为0.370)小于基准代际收入弹性(70后为0.421,90后为0.387),80后子样本的条件代际收入弹性(0.236)等于基准代际收入弹性(0.236),说明对于70后和90后,父代认知性社会资本能够促进代际收入流动性的提高,但对于80后没有显著的影响。

从影响程度来看,父代社会资本对70后子样本的代际收入流动性影响程度最高,这主要归因于70后、80后和90后所处的时代背景不同。70后出生和生长于我国改革开放初期,社会物资比较短缺,电话也没有普及,人们获取信息的方式非常有限,在农村地区尤为如此,绝大多数父代仅拥有少量的社会资本,而少数拥有较多社会资本的父代则掌握了更多的稀缺资源和信息,他们的子代也能享受到更有利的发展机会,因此,社会资本对代际收入流动性的影响程度较高。发展到90后,社会物质资源获得了极大丰富,人们的沟通联系方式也从70后的“见信如面”发展为90后的“万物互联”,大多数父代的社会资本都有了显著的提升,社会资本对代际收入流动性的影响程度也随之下降。

4.3 社会资本对不同代际收入流动模式的影响

上述研究虽然探讨了父代社会资本和农村居民代际收入流动性之间的关系,但是没有区分不同代际收入流动模式之间的差异。对处于同一收入阶层的父代来说,他们的子代通过自身努力会产生不同的流动方向,有的会由父代较低的收入阶层流向中等收入阶层,还有的会由父代低收入阶层流向最高收入阶层。不同代际收入流动模式下父代社会资本如何发挥作用需要进一步的研究证实。

借鉴收入转换矩阵原理(Shorrocks,1978[41]),将总样本中父代和子代收入进行五等分,1为最低收入等级,5为最高收入等级。结果发现,父代收入等级大多为1,只有15个样本的父代收入等级大于1,子代收入等级虽大多为1,但也有较多样本的收入等级为2,收入等级大于2的仅有13个样本。由此可见,我国农村地区子代的总体收入水平较父代有了一定程度的提升,但提升幅度非常有限,大多只能从最低的收入等级1流向等级2,实现1个等级的提升,仅有少部分子代可以实现2个及以上等级的提升。鉴于此,本文主要关注两种代际收入流动模式,即当父代收入等级为1时,子代收入等级是否为2(模式1)和子代收入等级是否为3及以上(模式2)。

对于模式1,从总样本中筛选出父代收入等级为1的子样本,将其中子代收入等级为2的样本赋值为1,反之赋值为0,采用Probit模型进行分析结果如表5中的模型1和2所示。同理,对于模式2,从总样本中筛选出父代收入等级为1的子样本,将其中子代收入等级为3及以上的样本赋值为1,反之赋值为0,分析结果如表5中的模型3和4所示。可以看出,这两种代际收入流动模式下,父代结构性社会资本和认知性社会资本均能够显著促进农村居民代际收入流动。

表5 社会资本对农村居民不同代际收入流动模式的影响

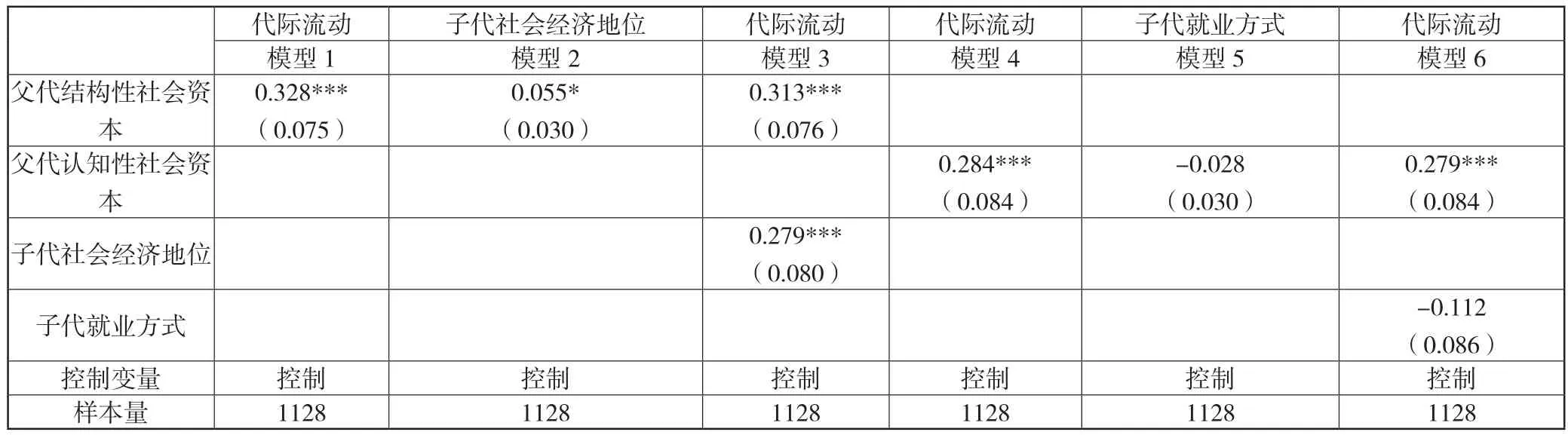

4.4 子代社会经济地位和就业方式的中介作用

参考温忠麟和叶宝娟(2014)[42]的研究,采用逐步检验法和Bootstrap法相结合的中介效应检验流程,分析子代社会经济地位和就业方式在社会资本与农村居民代际收入流动性关系中的中介作用,其中,代际收入流动性属于类别变量,在上述父代和子代收入五等分的基础上,将总样本中子代收入等级大于父代收入等级的样本赋值为1,反之赋值为0。中介效应检验结果如表6所示。

表6 子代社会经济地位和就业方式的中介效应检验结果

对于子代社会经济地位的中介效应检验来说,父代结构性社会资本能够显著正向影响农村居民代际收入流动(β= 0.328,模型1)和子代社会经济地位(β= 0.055,模型2),父代结构性社会资本(β= 0.313,模型3)和子代社会经济地位(β= 0.279,模型3)又可以正向影响农村居民代际收入流动,这说明子代社会经济地位在父代结构性社会资本和农村居民代际收入流动性的关系中起到部分中介作用,中介效应占总效应的比例为4.678%,假设H2成立。

对于子代就业方式的中介效应检验来说,父代认知性社会资本能够显著正向影响农村居民代际收入流动(β= 0.284,模型4),但对子代就业方式的影响不显著(β= -0.028,模型5),并且子代就业方式对代际收入流动的影响不也显著(β= -0.112,模型6),运用Bootstrap法检验发现两个系数(-0.028和-0.112)的乘积项也不显著,说明子代就业方式在父代认知性社会资本和农村居民代际收入流动性的关系中没有起到中介作用,假设H3不成立。将子代就业方式和子代收入数据进行交叉分析发现,子代就业方式的中介效应不显著主要是因为利用父代社会资本就业的子代占总样本的比例虽然高达55.142%,但他们的年平均工资水平仅为25793.637元,远低于不利用父代社会资本就业的子代的年平均工资(29457.708元),尤其是通过朋友或熟人推荐获得工作的子代年平均工资水平只有24634.988元,是所有就业方式中子代收入水平最低的。由此可见,虽然父代认知性社会资本可以帮助子代寻找到工作,但工作的薪资待遇通常比较低,对子代实现代际流动的帮助很小。

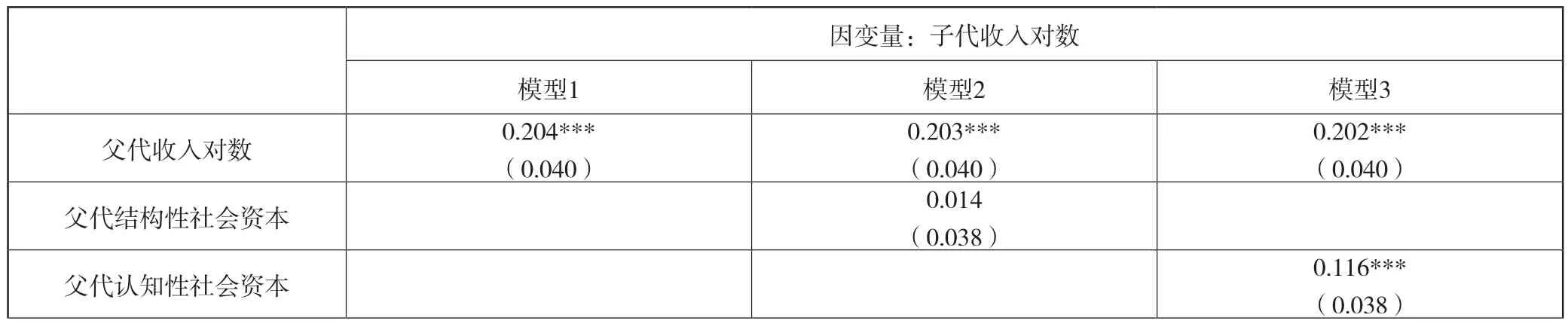

4.5 稳健性检验

上述4.1小节运用条件代际收入弹性法分析了父代社会资本对农村居民代际收入流动性的影响,4.4小节表6中的模型1和模型2运用Probit模型再次检验了父代社会资本的作用,两种不同数据分析方法取得了一致的研究结论,均认为父代结构性社会资本和认知性社会资本有助于提升农村居民代际收入流动性。考虑到这两种分析方法都是针对CHIP2013数据进行的研究,接下来更换数据来源,采用中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)数据库2018年的调研数据,验证父代社会资本对农村居民代际收入流动性影响的稳健性。

CFPS是由北京大学中国社会科学调查中心实施的追踪收集个体、家庭和社区三个层次数据,进而反映中国社会、经济、人口、教育和健康变迁的重大社会科学项目。CFPS2018年的调查从2018年6开始,到2019年5月结束,调查范围涵盖全国25个省/市/自治区的约15,000个家庭,共采集个人问卷约44,000份,样本具有较好的代表性。

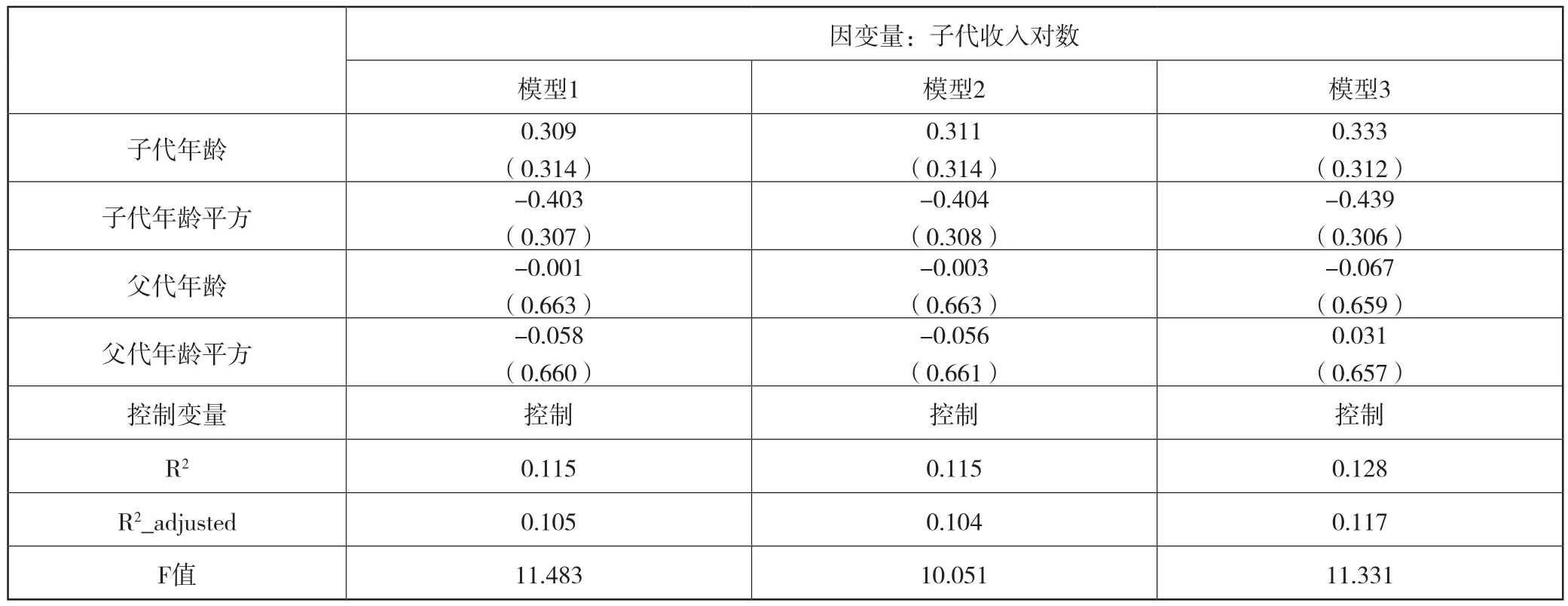

借鉴周广肃等(2014)[43]、韩雷和谷阳(2019)[26]对社会资本的测量方法,采用“是否属于组织成员”衡量结构性认知资本,人均人情礼支出衡量认知性社会资本。父代和子代收入分别用2017年的总收入进行衡量。控制变量(性别和政治面貌)的赋值方法与前文相同。由于CFPS数据库中样本职业和就业方式的缺失值太多,并且无法找到包含充足有效数据、又适合衡量社会经济地位和就业方式的题项,因此,不对社会经济地位和就业方式的中介作用进行稳健性检验。与上述CHIP2013数据处理方法类似,将父亲作为父代代表,选取CFPS2018父代年龄小于65岁、子代年龄大于16岁的样本,从中剔除父代年龄、收入、社会资本和子代年龄、性别、收入、政治面貌等关键信息缺失、父代或子代属于在校生、父代和子代年龄差小于16岁的样本,并将同一个家庭父代和子代的信息进行配对合并,最终得到626对有效样本,运用条件代际收入弹性法进行分析结果如表7所示。加入父代结构性社会资本后的条件代际收入弹性(0.203)和加入父代认知性社会资本后的条件代际收入弹性(0.202)均小于模型1的基准代际收入弹性(0.204),说明父代结构性社会资本和认知性社会资本对农村居民代际收入流动性的促进作用再次得到了验证。

表7 社会资本对农村居民代际收入流动性的稳健性检验结果

续表

5 总结与讨论

本文利用CHIP调研数据,从社会资本视角出发分析了农村居民代际收入流动性的影响因素,研究结果表明,父代结构性社会资本和认知性社会资本均可以提高农村居民代际收入流动性,但这种影响在不同性别和不同年代出生子代群体中呈现差异化。具体表现为,父代结构性社会资本可以促进男性和女性子代的代际收入流动性,但父代认知性社会资本仅能够提升男性子代的代际收入流动性;其次,父代结构性社会资本可以显著提升70后、80后和90后子代的代际收入流动性,而父代认知性社会资本仅对70后和90后子代的代际收入流动性具有促进作用。此外,基于不同代际收入流动模式的分析发现,不管子代从最低收入阶层流向中下收入阶层,还是由最低收入阶层流向中等以上收入阶层,父代结构性社会资本和认知性社会资本均可以促进农村居民代际收入流动性。最后,针对社会资本作用机制的进一步研究发现,子代社会经济地位在父代结构性社会资本和代际收入流动性的关系中起到部分中介作用。

基于上述研究结果,可以采取以下两个方面措施提升我国农村居民代际收入流动性。第一,引导农村居民加入农村专业经济合作组织和土地托管组织等非正式组织,进一步壮大农村集体经济,加强农村居民的组织化程度,同时,鼓励新型经营主体、新型服务主体和返乡创业者积极加入中国共产党,提升农村居民的结构性社会资本。第二,以社会主义核心价值观为引领,采用农村居民喜闻乐见的形式,开展农民素质教育活动,形成团结互助、诚信友善的文明乡风,并且发挥农村“新乡贤”的社会治理作用,在农忙季节、红白事、或盖房子方面牵线搭桥,增强农村居民之间的互帮互助,进而提高认知性社会资本。