从特朗普到拜登:南海问题“泛国际化”及其影响

2022-03-23成汉平

成汉平

内容提要:美国总统拜登上台执政的时间已经超过一年,其执政团队在南海问题上的行事风格与手段正日渐清晰。在特朗普政府的南海政策基础上,拜登治下的南海问题国际化出现了诸多全新的形态,完全超越了传统概念中的介入领土主权与海洋权益之争,出现了“泛国际化”的趋势。此举意在精准且全方位对中国实施海上围堵和挤压,并争夺地区安全秩序主导权。这些“泛国际化”的新形态,包括在南海不断升级与域内国家共同进行的军演、胁迫更多的盟友前来南海搅局以及精准施策拉拢域内国家等。南海问题“泛国际化”对东盟特别是对部分南海声索国,正在产生重大的地缘政治影响,导致南海局势及其未来走向在未来一段时间中变得更加复杂且难以预料。

进入21世纪以来,随着美国开始调整战略重返亚太,南海问题成为美国历届政府的重要抓手,而在国际舞台不断炒作所谓“航行自由”、渲染所谓“中国过度的海洋主张”以及拉拢南海其他声索国,几乎成为美国不断将南海问题炒热的主要手法。2017年以来,特朗普政府出台所谓“印太战略”,南海问题出现了新一轮“国际化”趋势,美国等域外国家不断加强在南海的军事存在,以更加灵活多元的方式协调在南海的安全合作,试图在“法理”与安全层面对中国施加更大的压力。(1)参见齐皓:《印太战略视角下南海问题国际化的特点与前景》,《南洋研究》2020年第3期,第67页。拜登入主白宫以来,拜登政府除了全部继承特朗普政府的对华战略之外,还在不断尝试创新、升级对华战略,以至于中美双方在南海擦枪走火的概率高于以往任何一个时期。(2)参见朱锋:《拜登对华外交未走出“特朗普泥潭”》,《环球时报》2021年3月23日。从特朗普到拜登,南海问题出现了“泛国际化”的明显趋势。

本文将通过揭示特朗普、拜登政府时期美国在南海问题“泛国际化”上的新举措来剖析其中的特点与影响,尤其是分析其对中国与东盟关系产生的重大影响,从中寻找破局之道。

一、南海问题“泛国际化”概念辨析

“南海问题国际化”是近年来的一个高频热词,但基于不同立场、维度、视角与时空,理解可能完全不同。

首先,从中国外交立场出发,所谓“南海问题国际化”主要是指域外大国介入中国与地区国家之间的领土主权和海洋权益之争,如2010年9月21日,时任外交部发言人姜瑜在例行记者会上表示,中方反对南海问题国际化、多边化、扩大化,反对无关国家插手南海争议。(3)参见《外交部:反对南海问题国际化、多边化、扩大化》,中国新闻网,2010年9月21日,https://www.chinanews.com.cn/gn/2010/09-21/2549888.shtml[2022-01-17]。显然,域外国家插手南海争端,被认为是一种将南海问题国际化的行径。这是因为,美国在始于本世纪10年代之初的战略转移之时,就明确认定要介入中国与其他声索国之间的领土主权和海洋权益之争,以至于中美双方在当时对“南海问题国际化”的认知几乎是完全一致的,如时任美国国务卿希拉里·克林顿于2010年7月在越南河内召开的东盟地区论坛部长级会议上所声称,要通过多边而不是双边途径来解决南海纠纷。(4)参见《克林顿表示,多边解决南海领海纷争》,《华尔街日报(亚洲版)》2010年7月27日。这是美国首次公开干预南海问题,它暴露了美国欲将南海问题国际化的伎俩与阴谋,自然遭到中国的有力批驳。中国外交部网站上刊载了题为《杨洁篪外长驳斥南海问题上的歪论》的文章。(5)参见杨婷婷:《美国首次公开干预南海争端遭中国外交部抨击》,《环球时报》2010年7月26日。

从特朗普时期开始,中美进入全面竞争阶段,拜登则进一步“升级”了中美之间的竞争。其中,南海问题成为特朗普和拜登两届政府治下的重要抓手。几年来的实践表明,特朗普、拜登政府已经不再局限于介入中国与南海其他声索国之间的领土主权和海洋权益之争,而是有了大幅度调整和改变,简单地说是由“动口”(介入争端)上升到了“动手”(联合军演等)。其做法包括:加大自身在南海的军事存在,拉拢更多国家介入南海以及与地区国家在南海展开联演联训等,以使南海问题更加复杂,加大中国解决南海问题的成本。惠耕田认为,这(“南海问题国际化”)是当前国际体系转型时期的一种伴生现象,有其必然性。(6)参见惠耕田:《南海问题国际化的多层次动因》,《战略决策研究》2013年第2期,第16页。中国社科院研究员张洁认为,自特朗普政府提出“印太战略”至今,美国加强南海战略部署的行动日渐明显,并呈现军事化、法理化、舆情化、国际化倾向。(7)参见《美军核潜艇碰撞,为何是在南海?》,《人民日报海外版》2021年11月13日,第6版。

其次,在南海其他声索国看来,它们想要达到的南海问题国际化的目的也远远超出了(与中国)领土主权和海洋权益之争的范畴,而是围绕着争端的一系列衍生行动,如南京大学中国南海研究协同创新中心研究人员马博在文章中提到的:“(越南)在东盟组织内部和各类国际峰会上刻意引入南海议题,积极利用国际法等手段和措施,来有计划地实现其将南海问题‘国际化’的企图。”(8)马博:《论越南的“南海问题国际化”方略》,《海南大学学报(人文社会科学版)》2018年第4期,第7页。暨南大学东南亚问题专家邓应文将“越南寻找外部的支持”称为其将南海问题国际化的表现。(9)参见邓应文:《试论越南将南海问题国际化之举措》,《东南亚研究》2010年第6期,第29页。

笔者认为,在当前大国激烈竞争的新时代,南海问题“国际化”不应再从领土主权和海洋权益之争这一狭义的角度来理解,而更应从广义上来予以阐述分析,故将美国特朗普、拜登政府在南海问题上的举动以“泛国际化”来定性。与以往相比,从特朗普到拜登,美国在南海问题上所推动的国际化正在不断“创新”,以至于出现了新的形态,意在精准且全方位对中国实施海上围堵和挤压,并争夺地区安全秩序主导权,从而也成为拜登政府的“南海新政”中的一个重要组成部分。我们应以与时俱进的学术态度来审视、研究新时期的新变化。

二、南海问题“泛国际化”出现的新形态

从本世纪10年代初美国奥巴马政府推行“亚太再平衡战略”开始,学界通常将美国的南海问题政策划分为三个阶段,即2010—2014年:“舆论+外交”双重施压、2015—2016年:军事行动作为辅助和强化手段、2017年至今:奉行全面竞争战略。(10)参见吴士存、陈相秒:《中美南海博弈:利益、冲突与动因》,《亚太安全与海洋研究》2019年第4期,第41—43页。而如今,相较于特朗普政府,拜登政府上台之后推行的是全面对华战略竞争的2.0版,在南海问题上表现为大幅度升级以往的国际化做法,企图更加精准地全方位对中国实施围堵和孤立,并与中国争夺地区安全秩序的主导权。

(一)升级与域内国家在南海的军演

2021年8月10日至15日,美国海军第七舰队(U.S. 7th Fleet)主导了21个印太地区所谓“伙伴国家”的海军大规模军演,这场军演名为“东南亚合作与训练”(Southeast Asia Cooperation and Training,SEACAT)。在东南亚国家中,来自越南、菲律宾、印度尼西亚以及马来西亚等南海声索国的海军均悉数派员参与。尽管类似的军演此前也有,但与以往相比,2021年的“东南亚合作与训练”则有四大显著特点:

一是演习是迄今为止规模最大的一次,美国、德国、印度、越南、菲律宾、韩国、印度尼西亚和马来西亚等21个国家共派出10多艘舰艇和400多人参加。参加演习的美国海军舰机包括导弹驱逐舰“韦恩·梅耶”号(USS Wayne E. Meyer),舰队补给油轮“拉帕汉诺克”号(USNS Rappahannock)以及一架P-3C “猎户座”(P-3C Orion)海事巡逻机等。尽管新冠疫情德尔塔病毒当时正在东南亚国家快速蔓延(11)2021年8、9月间,越南平均每天的德尔塔病毒感染人数在1万人以上,死亡200人左右。,但此次演习规模之大、参演国之多,前所未有。

二是部分国际组织和非政府组织受邀参与其中,新型国际化的烙印极为明显,如国际红十字会、联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)、欧盟印度洋重要海上通道组织(EU Critical Maritime Route Wider Indian Ocean)等。美国此举意在让其见证西方国家为确保南海海域所谓“航行自由”“航道安全”而作出的努力以及在此过程中可能遭遇到的海上挑战,并为美国的海洋叙事背书。将这些国际组织及非政府组织吸纳加入军演过程之中,是美国拜登政府的一大“创新”。

三是演习的主要科目与内容完全按照美国所设计的话语路径展开,其目标直指中国。美国第七舰队司令托马斯(Karl Thomas)海军中将在演习开启仪式上发表讲话说:“今年的‘东南亚合作与训练’演习是为了在处理我们共同的海事安全关切并维护基于规则的国际秩序的同时,加强我们之间的相互协作能力。”(12)转引自徐璐明:《外媒:中俄举行军演之际,美国拉上20国海军在东南亚演习》,《环球时报》2021年8月11日。其中,他所称的所谓“基于规则的国际秩序”,正是美方向来含沙射影攻击中国的习惯性用语。

四是演习模拟了海上搜救情景,重点是与地区国家海岸警卫队共同进行,如马来西亚海事执法局(Malaysian Maritime Enforcement Agency)、新加坡信息融合中心(Information Fusion Center)以及菲律宾海岸监控系统中心(Coast Watch System)等,这是在为未来美国拉拢地区国家的海警部门在南海实施海上联合执法铺平道路。参演的美国军方指挥官毫不讳言“创新”本次演练的真正目的。美国海军上校弗雷德·卡彻尔(Fred Kacher)指出:“这样的演习有助于增强伙伴关系,使我们准备好作为一个团队随时应对在这个极其重要的海事地区出现的种种挑战。”(13)同上。

SEACAT 始于2002年,其原名为“东南亚反恐怖主义合作演习”(Southeast Asia Cooperation Against Terrorism),初创的目的旨在扩大地区反恐合作,它是美国在2001年“9·11”恐怖袭击事件后启动的。然而,从2012年开始,这项反恐的传统演习改为现在的名称,其针对性目标吻合于美国的战略转移。

(二)拉拢域外国家前往南海炫耀武力

2021年6月,拜登对欧洲进行长达八天的访问。从一踏上英国土地起,拜登就不断提及“中国威胁”问题,之后又在七国集团首脑峰会和北约首脑峰会上渲染所谓“中国威胁”。其目的就是要把欧洲国家绑定在美国对华战略竞争的战车上。(14)转引自滕建群:《拜登政府对华战略竞争的前景分析》,《当代世界》2021年第7期,第63页。果然,在拜登政府的动员与拉拢之下,美国的西方盟友们纷纷表态或直接付诸行动,将军舰派往南海。在2021年一年之中,至少有八个国家派出海军舰艇进入南海海域,支持所谓“确保南海的国际开放和航行自由”。这在以往是从未出现的现象。高举“同盟外交”旗帜正是美国建制派总统拜登有别于其前任的显著之处。如今,美国正试图将其他大洲的盟友集合到太平洋上,以建立所谓的“协同作战能力”(15)参见《美国欲与盟友在南海建立协同作战能力》,《参考消息》2021年11月30日,第6版。。

英国“伊丽莎白女王”号航母战斗群于2021年仲夏进入马六甲海峡,从西到东穿越后进入南海。这是英国数十年来首次有航母战斗群进入这一海域。同年8月中旬,日本“濑户雾”号驱逐舰现身南海海域,并直接穿越美济礁及仁爱礁之间的海域。10月,日本“加贺”号直升机航母与美国“卡尔·文森”号航母战斗群在南海举行了联合演习。12月15日,德国“巴伐利亚号”护卫舰进入南海,这是自从2002年以来第一艘穿越南海的德国舰艇。而澳大利亚、加拿大、新西兰及印度等国则以参与和美国的海上联合演练之名染指南海。美国拉拢其盟友、准盟友及其他域外国家到南海搅局的目的主要有三个:一是否认中国的南海权利主张,如日本“濑户雾”号驱逐舰穿越美济礁及仁爱礁之间的海域,其目的正在于此;二是重拾“联盟外交”,以渲染中国“过度的海洋主张”“中国威胁”等,将盟友重新笼络在自己麾下,扭转特朗普时期盟友对美国的离心离德倾向;三是以“穿越”争议海域和实弹演练的方式对中国威慑,妄图绑架盟友以一场以多对一的局部冲突对中国进行打压。2021年8月9日,美国国务卿布林肯在联合国安理会举行的线上会议上发出警告称,在这里(南海)爆发的冲突“将对安全和商业产生严重的全球后果”(16)转引自《对付中俄,美国的力量绰绰有余》,腾讯网,2021年8月11日,https://new.qq.com/rain/a/20210811A095ED00 [2022-01-09]。,显示美国方面正在设计“冲突”话题。

美国防长奥斯汀(Lloyd J Austin)2021年7月27日在新加坡的演说中提到了“整合性的威慑”这一概念,声称旨在更好地应对一系列威胁和地区挑战,包括“来自新兴大国的胁迫”。随后,他的谬论立即遭到了中国驻新加坡大使馆的有力反驳。(17)参见《中国驻新加坡大使馆发言人就美国防长奥斯汀在富勒敦讲座上的涉华言论发表谈话》,中华人民共和国驻新加坡大使馆网站,2021年7月29日,https://www.fmprc.gov.cn/ce/cesg/chn/sgsd/t1895919.htm[2022-01-07]。美国国防部在其网站上解释称,“整合性的威慑”意味着“与盟友和伙伴步调一致地使用每一个军事与非军事工具”。(18)Secretary of Defense Remarks at the 40th International Institute for Strategic Studies Fullerton Lecture (As Prepared),https://www.defense.gov/News/Speeches/Speech/Article/2708192/secretary-of-defense-remarks-at-the-40th-international-institute-for-strategic/[2022-01-07].

(三)成立AUKUS三方机制染指南海

2021年9月15日,美国、英国与澳大利亚官员联合宣布,他们共同成立了一个结合军事与外交、名为AUKUS的新三方安全倡议,并发表了《美英澳关于成立AUKUS的新三方安全倡议的声明》,从此组建了新的印太伙伴关系。这是在美日印澳四边对话基础上新成立的“美英澳安全伙伴关系”三方机制,其目的就是利用盟友及伙伴国家搞“小圈子”,在南海问题上试图更广泛地遏制中国,朝构建亚太小北约的方向推进。同年12月1日在由澳大利亚智库洛伊研究所举办的线上研讨会上,拜登政府安全政策负责人之一、美国国家安全委员会印太事务协调员库尔特·坎贝尔(Kurt Campbell)公开承认,成立这个“AUKUS”联盟就是“为了在印太地区对抗中国而制定的”(19)参见《美媒文章:美国亚洲战略已到穷途末路》,参考消息网,2022年1月12日,https://new.qq.com/rain/a/20220112A01S9500 [2022-01-17]。。

按照计划,美国、英国将共同帮助澳大利亚在未来总共制造8—12艘核潜艇,以建立庞大的水下核威慑能力,同时还将向澳大利亚提供潜射版的“战斧”远程巡航导弹。可以预计,这些潜艇未来的活动海域肯定是南海,这正是拜登政府的目的所在。这是美英自1958年以来首次向英国以外的国家转让核推进技术。美英两国作为《不扩散核武器条约》的签约国,却联手实施了赤裸裸的核扩散行径,具有讽刺的是,澳大利亚还是《南太平洋无核区条约》的缔约国。除了核动力潜艇外,这三个国家还将在人工智能(AI)和网络安全、水下系统和远程攻击能力等关键技术领域共享信息和技术。

(四)有针对性地拉拢、力挺部分声索国

与特朗普政府无重点地拉拢东盟所不同的是,拜登政府分门别类,精准施策,将重点放在越南、菲律宾,次重点放在新加坡以及印尼的身上,企图取得各个击破的战略效果。

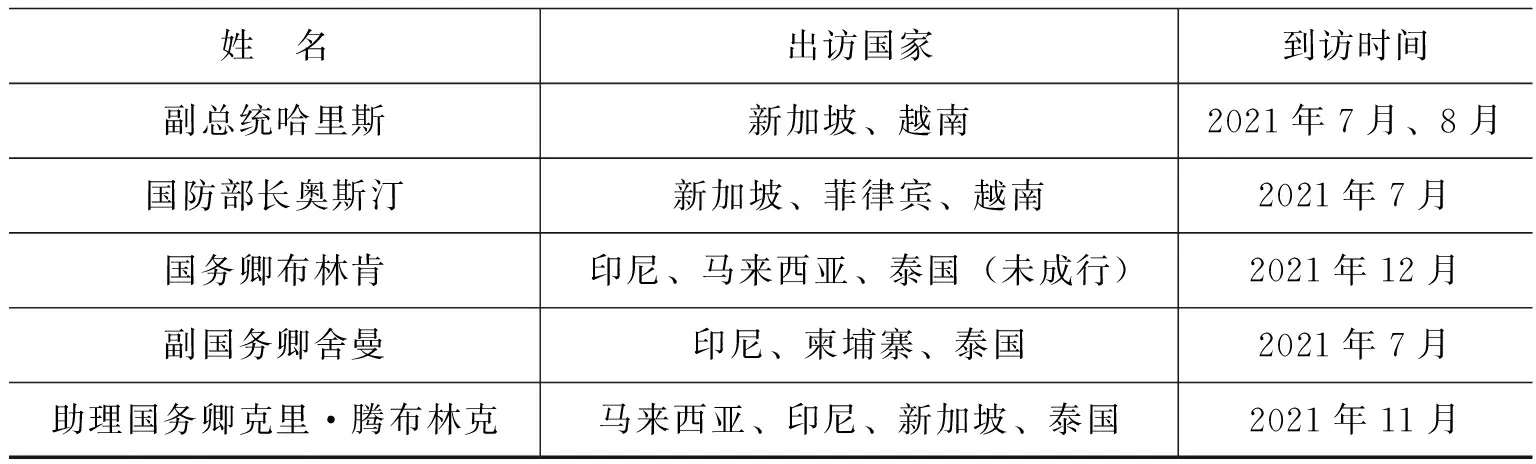

2021年7、8月间,美国高官如国防部长奥斯汀、国务卿布林肯以及副总统哈里斯等人不顾疫情在东南亚国家的再度反弹,轮番走访了新加坡、越南、菲律宾和印尼等国,其中越南和菲律宾两国系美方外交的重点。同年12月13日,布林肯抵达印尼访问,随后前往马来西亚,这是其就任国务卿以来的首次东南亚之行(后泰国之行因故取消)。表1清楚地展示了拜登政府高官们密集的东南亚之行,重点国家一目了然。他们在所到之处,无不在南海问题上妖魔化中国,企图激发南海声索国的反华心理。

表1 拜登政府高官出访东南亚国家一览表

国内有学者认为,在拉拢南海声索国的问题上,美国针对东盟国家设置了不同的等级,如“最要争取的”、“第一级要争取的”以及“第二级要争取的”,根据这一定级将有限的外交资源用于若干重点国家,而非如以往那样重点不突出,导致效果不明显。(20)参见吕祥:《美国与东南亚,谁更需要谁》,新浪网,2022年1月7日,https://news.sina.com.cn/w/2022-01-07/doc-ikyamrmz3622854.shtml [2022-01-09]。

美国精准施策的做法,一是急其所需,如美国副总统哈里斯在到访越南时给予受疫情之困的越南100万剂新冠疫苗;奥斯汀在访问菲律宾时则承诺给予菲军事援助和疫苗援助,以此拉拢、取悦菲军方及菲国内精英,奖励其再一次暂停终止菲美《访问部队协议》(21)迄今,菲律宾已经三次暂停终止菲美《访问部队协议》。。二是投其所好,以频频派员到访的做法密切双边互动,尤其是公开在南海问题上为其撑腰站台,如美国副总统哈里斯访问越南时就海上安全合作与越方达成共识。美国通过塑造中国“修正主义”的国家形象来渲染中国的海上“威胁”,并为中国在涉海正当维权行动的合法性设限。如此,美国与越南、菲律宾等在南海问题上密切互动,使南海问题“泛国际化”呈现出全新的特征。

(五)以南海问题法理化推动国际化

2021年7月13日,在南海仲裁案所谓裁决五周年之际,美国国务院刻意发表了一则声明,重提仲裁案,全面“非法化”中国的南海岛礁历史性权利主张与海洋权益,高调宣称“基于规则的地区秩序”,并通过强调美国将“采取行动”来恐吓中国。(22)参见《美国国务卿就南海仲裁案所谓裁决出台五周年发表声明,称中国威胁南海航行自由,外交部回应》,《北京商报》2021年7月12日。这与特朗普政府时期的做法如出一辙,所不同的是美国国务卿布林肯还指责中方以使用“强权即公理”的恐吓手段损害东南亚国家的主权。美国的做法其实就是企图利用《联合国海洋法公约》中有关内容的模糊性,迫使中国不得不接受“南海仲裁案”的裁决结果,否认中国的历史性权利主张,以法理化来推动南海问题的国际化。声明发布一天之后,布林肯又在美国-东盟特别外长视频会议上别有用心地声称,所有南海地区利益相关国家的正当权利和利益都必须得到有效保护。此举遭到中国外交部发言人的批驳,认为这是对中国-东盟关系的挑拨。(23)参见《东盟-美国外长特别会议召开》,中国东盟自贸区网站,2021年7月15日,http://www.cafta.org.cn/show.php?contentid=93676 [2022-01-11]。2022年1月12日,美国国务院海洋及国际环境与科学事务局发表了《海洋疆界第150期:中国在南海的海洋主张》(Limits in the Sea No.150 )系列报告,对100多个岛礁进行了技术分析,探明这些岛礁在潮水高位时被水淹没,声称依据所谓“国际法”,中国对这些岛礁周边12海里的海域并不享有主权。(24)Limits in the Seas No. 150 People’s Republic of China: Maritime Claims in the South China Sea:United States Department of State Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs.

与此同时,拜登政府还反复强调“南海行为准则”(COC)必须符合《联合国海洋法公约》。拜登政府的做法一方面是在给中国与东盟国家就“南海行为规则”的磋商谈判施压,另一方面也意在提前谋划布局,对未来彻底否定“南海行为准则”的合法性造势,将中国与东盟国家的南海问题分歧变成中美博弈的内容。此举也恰恰暴露了美国一贯对规则“合则用,不合则弃”的霸权行径。

美国的做法正是对《联合国海洋法公约》等国际法规则的全面滥用,企图“将南海纳入以美国为首的西方国家主导下的全球海洋秩序之中”(25)陈慈航、孔令杰:《中美在“南海行为准则”问题上的认知差异与政策互动》,《东南亚研究》2018年第3期,第92页。。当下,东盟国家在南海“规则”上依赖美欧日的所谓“规则架构”,这一现象有扩大的趋势。而现有南海争议的“规则力量”分配则对中国十分不利。

如今,美国国内战略学界再次热炒“成本强加”策略(Cost-Imposing Strategy),其目的就是要像当年针对苏联一样——给中方套上沉重的枷锁,迫使中国在大国竞争中因难以承受之重而最终败下阵来,美国则收获不战而胜的战略红利。(26)参见阮建平:《成本强加,美国强化对华战略竞争的方式探析》,《东北亚论坛》2017年第3期,第16—18页。

三、南海问题“泛国际化”新形态对东盟及中国-东盟关系的影响

“南海是中国推行‘一带一路’倡议的关键海上节点,承载着中国向东南亚地区辐射的影响力。因此,南海争议的妥善解决,事关中国构建起一个和平稳定的地区海洋秩序,为中国的和平发展道路提供良好的周边环境支持。”(27)李聆群:《海上挑战与地区秩序:20世纪美国处理加勒比海地区海洋争端的策略研究》,《太平洋学报》2020年第5期,第37页。美国将南海问题国际化推向新的高度正是一些声索国所希望的。一方面,可以借美国之手来压制中国的南海权利主张,平衡中国的快速崛起;另一方面,确保自身的海上权益和既得利益在美国的介入下不会有丝毫的受损,甚至希望得陇望蜀。然而,拜登政府在南海问题“泛国际化”上的种种新举措,也正在对东盟国家自身产生冲击和影响。

(一)南海问题“泛国际化”对东盟自身的影响

首先,美国以厚此薄彼的手法拉拢东盟国家,影响东盟国家的内部团结,造成成员国之间相互猜忌。如上所述,不同于特朗普政府时期在东南亚外交策略上的杂乱无章,拜登政府将东盟国家划分成三六九等,分门别类,精准施策,有针对性地拉拢东盟重点国家。这必然会形成亲疏有别的结果,导致东盟成员国内部相互猜忌,影响东盟国家的内部团结。在一些成员国的潜意识中,一旦它们认为体系内的某个成员系美国在东南亚地区的代理人(代言人),它们相互之间的猜忌与不信任将从此加剧。这也违背了东盟国家的处事原则。

其次,美国的施压将会导致东盟的中心性地位不断受到侵蚀。2021年8月,第54届东盟国家外长会议于线上举行,中美两国外长先后参与了部分对话会议。根据越南媒体的报道,在事后东盟外长会议所发表的声明中出现了两个微妙变化:一是会议声明中提及“反对南海岛礁扩建改造行为”,二是出现了所谓“确保南海航行自由”的表述。(28)参见《第54届东盟外长会发表声明》,《越南共产党电子报》2021年8月5日,https://cn.dangcongsan.vn/news/%E7%AC%AC54%E5%B1%8A%E4%B8%9C%E7%9B%9F%E5%A4%96%E9%95%BF%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B8%83%E8%81%94%E5%90%88%E5%85%AC%E6%8A%A5-579786.html [2022-01-09]。在以往,涉及东盟领导人的任何形式的会议都避免直接涉及南海具体的问题,更不会有如此直白的表述,这是美国方面的一贯叙事,所针对的正是中国。如今,这一微妙变化的出现既是美国等域外国家的炒作、施压的结果,也与越南、菲律宾等域内国家的密切配合以及马来西亚、印尼等国顺水推舟有关。表面上,越南不动声色,维持着与社会主义邻国的党际交流合作及经贸关系,实际上却在东盟内部屡屡“带节奏”,尤其是将2020年担任东盟轮值主席国的角色发挥到了极致,与特朗普政府在南海问题上形成了内外联动的效应。因而,在当前大国竞争的新形势下,东盟屡屡在内部被少数国家所裹胁,在外部被域外大国所施压,卷入了美国将南海问题国际化的新形态之中。长此以往,东盟向来极为注重的中心地位与独立原则会受到侵蚀和损害。

(二)南海问题“泛国际化”对中国-东盟关系的影响

从特朗普到拜登政府,南海问题“泛国际化”现象,也必然会对中国与东盟的传统友好关系造成新的冲击和影响。

1.导致中国与东盟的战略互信锐减,政经分离更加明显

在大国竞争中,东盟国家一直秉承“经济靠中国,安全靠美国”的理念,在中美两个大国之间保持平衡。自新冠疫情以来,中国与东盟之间的经贸合作逆势上升,就总量而言已经跃升为互为第一大贸易伙伴,超过了欧盟和美国。然而,在安全领域,部分东盟国家依然笃信美国是自己的靠山,且希望以美国的实力来平衡不断崛起中的地区大国(中国)。一项2022年发布的调查显示,虽然认为中国与东南亚国家的关系“改善”的受访者占46.6%,大大高于认为“恶化”的20.6%,但是认为“中国会维持现状,继续支持现有的区域秩序”的受访者只占13.7%,认为“中国正逐步取代美国的区域领导角色”的受访者占26.6%,认为“中国有意把东南亚纳入势力范围”的受访者高达41.7%。(29)参见《东南亚态势报告:2022》,新加坡《联合早报》2022年2月17日。

东盟迫于内外压力微妙改变原有做法的态度和立场虽然看似并不十分明显,但却在不断侵蚀着中国与东盟双方之间的战略互信。同时,在大国竞争的大气候下,东盟内少数友华国家的挺华声音也会日渐式微,甚至会淹没于这一大潮之中。

2.导致南海问题变得更加复杂,“搁置争议”基础渐失

更多国家介入南海的泛国际化新形态,不仅会使一些域内外国家变得有恃无恐,而且还会使中方倡导的“搁置争议”的基础渐渐丧失,导致南海问题变得更加错综复杂。2021年11月上旬,菲律宾军方高调炒作并制造了“中菲仁爱礁风波”,企图利用在其看来所谓“有利的舆论”来加固其在仁爱礁上废弃的登陆舰,以实现长期非法占领的目的,用意昭然若揭。(30)参见陈相秒:《南海形势转折点来临》,新加坡《联合早报》2022年1月11日。在此前,中菲就曾发生过牛轭礁事件。新加坡智库专家认为,“(国际化)通常会产生一种群体思维。当他们看到其他国家开始迈小步进入这里(南海)之后,就会跟了上去。”(31)Kishore Mahbubani:The Asian 21st Century,Springer Nature,2021,p.23.

越南、菲律宾、马来西亚等国以仲裁案“裁决”为依据,不时采取扩大岛礁建设规模、强化海域管控、在争议海域推进单边油气开发等手段,固化非法主张,并对中国南海维权执法活动进行干扰。(32)参见吴士存:《莫把解决南海争议引入歧途》,搜狐网,2021年12月10日,https://www.sohu.com/a/506837265_162522?g=0 [2022-01-15]。在美西方的支持和纵容之下,“南海仲裁案”出台以来,部分南海声索国已经不承认和中国在南沙海域有任何划界的争议,依据是仲裁“裁决”认为所有的南沙岛礁都不能主张200海里专属经济区。目前南海声索国的要价普遍抬高,与中国关于搁置争议的谈判基础正在不断减弱或丧失。

3.导致COC磋商谈判更加复杂,最终谈成遥遥无期

南海争端不仅直接利益攸关方众多,且易受南海战略地位和安全形势影响,南海的战略竞争更容易延伸到崛起的中国在区域和国际秩序中扮演何种角色,以及如何应对涉及国际规则和国际规范等秩序层面的问题之争。近年来,中国与东盟国家一道着力打造和推出的《南海行为宣言》的2.0版——“南海行为准则”的磋商,意在起到一个让南海变成和平之海、合作之海和友谊之海的“稳定器”作用,以减少美日等国的介入。(33)参见《中国推进南海行为准则磋商,冀成维护南海和平“稳定器”》,手机人民网,2017年11月15日,http://m.people.cn/n4/2017/1115/c57-10112738.html[2022-01-13]。为此,中国政府出资成立了诸多海上合作基金项目,表现出了最大的诚意。然而,美国在南海问题上扩大国际化的做法将阻挠谈判的进程,使相关各方对“南海行为准则”的磋商遥遥无期,其根本原因在于美国完全不希望看到南海的稳定。个别域内国家则充分利用美国的暗中支持和所谓“国际仲裁”的背书,择机加快单边行动的步伐。(34)参见吴士存:《2022年,关于南海海上安全挑战,中国需要感知什么》,《世界知识》2022年第1期,第4—5页。未来,美国必将不断勾连个别域内国家,围绕“南海行为准则”的磋商一唱一和,里应外合,设置障碍,使中国所希望的通过“南海行为准则”在未来起到稳定作用成为一个短期内无法实现的美好愿望。

4.导致中国在东盟的正面影响力下降,投入与产出失衡

在特朗普、拜登政府利用南海问题不断对我国污名化、妖魔化之际,新加坡一家颇具代表性的民调机构于2021年所作的一项调查显示,在东南亚地区,对中国的不信任度连续三年出现了一定幅度的增长,由2019年的51.5%到2020年的60.4%,再到2021年的63%。(35)参见黄小芳:《报告,疫情下东南亚对中国的评价与信任呈反差——新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院东盟研究中心》,狮城新闻,2021年2月13日,https://www.shicheng.news/show/936432.amp [2022-01-14]。然而,同一项调查却显示,东南亚国家认为中国对它们国家抗疫提供的帮助最多。这就是说,中国对这一地区付出了最多,但得到的回报和信任却不升反降。

在美国不断利用台湾问题对中国“切香肠”、美日利用钓鱼岛问题对中国不断挑衅以及新冠病毒溯源闹剧的背景下,一旦南海问题趋于复杂且处置不当的话,将使中国面临更加严峻的海上形势,并消耗中国的大量外交资源与战略资源。

四、针对南海问题国际化新形态的破局之道

中美两个大国之间已经进入了战略僵持和战略博弈期,这是一个将延续数十年的历史进程。(36)参见何亚非:《在大动荡中构建亚太安全新秩序》,《环球时报》2018年7月23日,第18版。面对美国四处煽风点火、加剧利用南海问题的行径,中国应当保持冷静和战略定力,站在维护国家海洋权益、维护地区安全稳定,同时确保南海争端不失控的战略高度,睿智地处理好与地区国家的矛盾,并针对大国博弈做好心理和行动准备。虽然拜登政府仍在通过不断升级南海问题“泛国际化”对中国设置了新的陷阱,但中国并未因此而陷入被动,相反仍握有较大的主动权。

(一)在政策上坚定不移将东盟作为我国外交的优先方向

早在2013年,中国政府便明确对外宣布,东盟是我国外交的优先方向。(37)参见《王毅:中国将坚持把东盟作为周边外交的优先方向》,中新网,2013年6月25日,https://www.chinanews.com.cn/gn/2013/06-25/4968944.shtml[2022-01-14]。与此同时,东南亚地区成为我国“一带一路”的重要枢纽与合作伙伴。2021年11月22日,习近平主席在北京以视频的方式出席并主持中国-东盟建立对话关系30周年纪念峰会。在本次峰会上,中国与东盟国家共同宣布建立中国与东盟全面战略伙伴关系。这是双方关系史上里程碑的事件,必将为地区和世界和平稳定、繁荣发展注入新的动力。在百年未有大变局与新冠疫情叠加的复杂背景下,中国与东盟守望相助,相互尊重,包容互鉴,互利共赢,这种国与国(地区组织)的相处之道迸发了强大的生命力和感召力,是新型国际关系的体现。中国倡导的多边主义、全球化,与美国特朗普政府、拜登政府出于一己之私拉拢盟友形成的伪多边、小圈子形成了鲜明对比。中国政府坚定不移地视东盟为周边外交的优先方向,充分表明邻居是搬不走的,只有形成合力,构建以邻为伴、与邻为善的睦邻友好关系,才能使之可持续发展和良性循环。进入2022年之后,随着《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP)的正式生效,中国与东盟的命运共同体模式进一步提质升级。在RCEP的框架下,东盟国家将会有更多的获得感。

在未来,中国应继续深化中国-东盟全方位战略合作伙伴关系,加强战略沟通,尤其是注重东盟国家的关切,加强信息交流与分享,妥善管控分歧。同时,落实《中国-东盟战略伙伴关系2030愿景》中提出的各方面举措,切实努力构建中国-东盟命运共同体。

(二)在行动上严格区分来者是否有意挑衅者

美国近来在南海问题“泛国际化”上采用的几乎是一种“双管齐下”的策略:一方面通过声明在舆论上宣称中国对南海权利主张不合法,另一方面则不断拉拢盟友穿越南海争议海域,企图以实际行动挑战中国的南海权利主张。对于那些刻意进入中国海域12海里内进行挑衅的外国船只,无论是哪国的,必须采用跟踪、驱离、警告等强势做法划出红线。中国一是要争取团结多数,孤立、针对极少数、极个别(国家),为己方赢得一个较为理想的国际环境。二是事先通过舆论广而告之,让各方知晓中国的底线和红线。笔者始终认为,那些真正前来南海海域对中国进行主动挑衅的除了美日澳等国军舰之外别无其他,且美日澳各自的目的也并不尽相同。三是对于有意要前来中国访问并试图两不得罪的西方国家军舰,如穿越南海的德国军舰“拜仁”号就曾有意来华访问,中国应体现出大国胸怀,可高调宣布同意,实则是分化瓦解西方阵营的最佳途径,一味拒绝可能并非上策。

(三)在舆论上及时调整南海问题叙事风格

针对美国不断重复的谎言,即“中国破坏南海航行与飞越自由”,中国应立即打响一场舆论战,变被动为主动。中国可主动提及:“反对域外国家在南海的军事存在与挑衅,坚决维护南海航行自由”,“反对域外国家在南海炫耀武力,我方愿与东盟国家一道共同维护南海航行自由与安全”,“停止一切军事挑衅,维护南海航行自由”。在美国惯用的叙事话语体系——“维护南海航行自由”之前加一个前缀主语——域外国家,指明妨碍南海航行自由的是美国而非中国。其次,必须明确强调“南海是中国与地区国家的共同家园”,一是有助于域内国家认清西方国家搅局的真正目的,并能获得南海其他声索国的广泛认同,二是粉碎美国不断重复的有关“中国要将南海变成自己的内湖”的谣言。(38)美国一直在渲染中国企图将南海变成“中国湖”,参见《报告渲染中国将南海变为中国湖 实则为讨军费》,环球网,2016年1月29日,https://m.huanqiu.com/article/9CaKrnJTxGB[2022-01-14]。

(四)在安全上丰富、创新与东盟的合作

如上文所述,近年来,东南亚国家的生存法则几乎都是“经济靠中国、安全靠美国”。对此,中国应主动设计、提前谋划,创新与东南亚国家的安全合作规划,特别是在海上安全合作方面,不能因为需要全力应对美国的海上挑衅而忽略了与东南亚的海上军事交流与合作,更不能因为顾及美国与东盟国家的海上军事合作及非传统领域的合作而搁置中国自身的计划。在传统安全领域,应当积极推动与东盟国家的军事联演联训,如联合演习、联合巡航、反恐训练等;在涉及非传统安全领域,一方面加强安全政策协调、人员交流、信息交换与网络安全合作等,另一方面在海上环境保护、联合搜救以及打击走私等领域强化与东盟国家的合作。

(五)在人文上充分发挥地缘优势促进民心相通

国之交在于民心相通。后疫情时代,要以顶层设计的方式进一步强化、升级并创新与东盟国家的人文交流模式,如学者对话、留学生互换、旅游等民间交往,利用中国与东盟国家的地域相近及文化相通等地缘优势,扩大民间交流与合作,提升东盟国家民间对中国的好感。同时,中国更需要统筹一盘棋,发挥自身优势,广泛动员投资商、留学生、游客等在东南亚国家讲好中国故事,提升中国的软实力。当前要开展好同东南亚地区的疫苗合作,借此扩大中国在东南亚地区的正面影响力,有效对冲美国等西方国家对中国的长期抹黑和污蔑。

五、结 语

与对华战略竞争1.0版的特朗普政府相比,拜登政府明显更为平衡和专业。在南海问题上,以美国为首的域外大国的变量正在不断增加,或将把南海问题由地区性海洋争端向大国之间的力量博弈转变。尤其要指出的是,在2022年度美国国防预算案中涉及“太平洋威慑倡议”的部分,拜登政府原本要求拨款50亿美元,而法案当中实际拨付为71亿美元,额度大幅增加超40%。(39)参见《美国公布2022财年国防授权法案草案,遏制中俄,美国又耍哪些新花招?》,人民资讯,2021年12月12日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1718942369660697938&wfr=spider&for=pc[2022-01-10]。这意味着,中国海洋发展战略的成本与压力都在明显上升,美国在南海问题上的“泛国际化”行径,在未来还将更加嚣张。

就趋势而言,一是美国会继续升级与地区国家,特别是南海其他声索国在南海海域的军演或联合训练,达到给后者撑腰打气使其敢于挑战中国权利主张的目的;二是陆续将海岸警卫队派往南海海域,以与其他声索国在海上联合执法之名,不断扩大在南海的存在,进一步搅局南海;三是动员美国石油企业以与有关国家共同开发之名进一步漠视中国的海上权益,并刻意挑战中国与地区国家之间的海上争端。如越南工贸部部长陈俊英曾于2019年10月专程前往美国首都华盛顿与美方签署了《全面能源合作伙伴备忘录》,双方正式确立为“全面能源合作伙伴”。仅仅一个多月之后,即同年11月中旬,到访越南河内的美国商务部长韦伯·罗斯(Wilbur Ross)即与越南签署了2号山美天然气发电厂项目合作意向书。

对于地区国家来说,越南、菲律宾等南海声索国自然乐意看到美国不断将南海问题扩大化、国际化。2022年5月初,菲律宾将迎来总统选举,从此进入后杜特尔特时代,美国注定不会放过这样的机会插足南海问题,离间中菲友好关系。

对此,中国应保持清醒的头脑和足够的战略定力:一方面利用地缘优势不断扩大与东盟国家的合作,稳定自己的周边,这是破解美国对中国围堵的有效途径;另一方面,在维权与维稳方面把握好尺度,既要画红线也要推进与域内国家的海上功能性合作,并要力争使合作结出硕果。