中国楼宇自控行业发展探索

2022-03-23孙靖孙笑寒

孙靖,孙笑寒

(上海美控智慧建筑有限公司)

1 中国楼宇自控行业现状

楼宇自控在中国发展了近30年,尽管已经实现了从“新鲜事物”到“标准配置“的蜕变,但仍然面临市场规模小、使用效果差强人意、控制功能发挥不足的现状,但也涌现出更多的新需求。

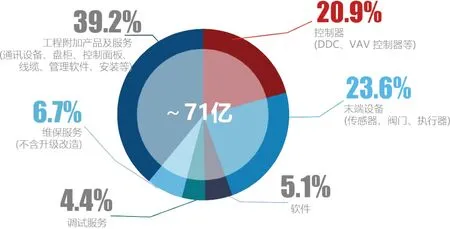

在中国一、二线城市,弱电智能化约占智能建筑工程总造价的5%~10%,其中楼宇自控占弱电智能化比例约为10%~15%。2021年中国智能建筑工程市场产值约为7238.2 亿元,其中楼宇自控行业市场规模为71 亿元左右,包含了现场层、边缘层以及云层面的各类软硬件设备、安装调试以及维保服务等。这一数据无论是在增量市场(新建建筑与城市更新)单位建筑面积市场容量在弱电智能化中的占比,还是存量市场(既有建筑)的运营维护方面,都远落后于欧美以及日韩等国家(见图1)[1]。

图1 2021中国楼宇自控行业市场规模

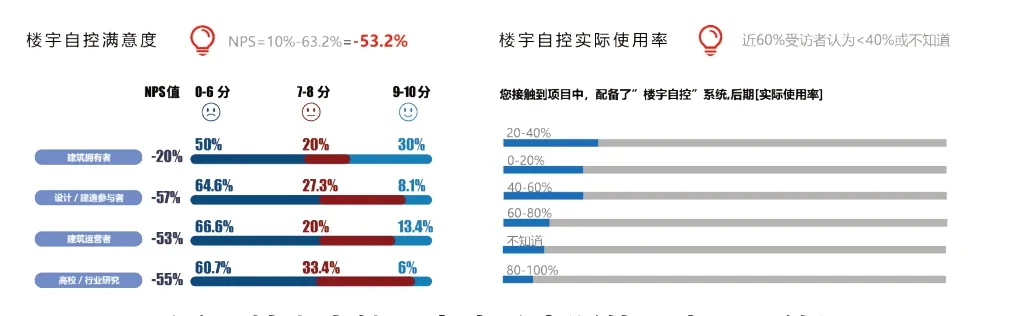

目前,中国楼宇自控的平均使用效果差强人意。通过853 份调研问卷我们发现,各类人群的平均净满意度NPS①净满意度NPS 采用10 分制由调研参与者进行评分,9/10 分为满意;7/8 分为中立;0~6 分为不满意。NPS=满意百分比%-不满意百分比%。仅为-53.2%;其中,近60%的受访人群认为楼宇自控建设后的实际使用率低于40%或表示不知道(见图2)。

图2 楼宇自控满意度及实际使用率调研结果

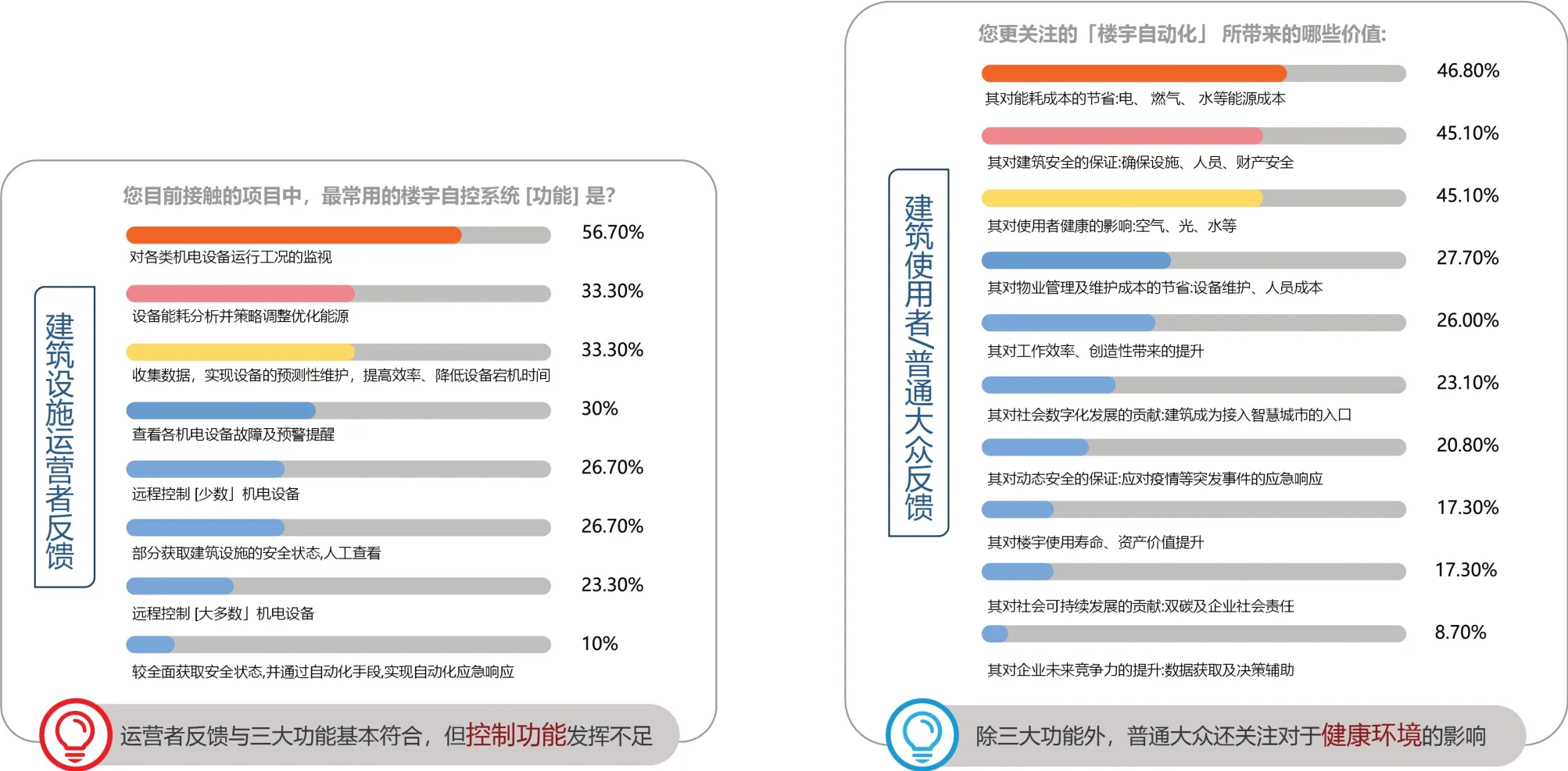

当问及对楼宇自控功能与价值的反馈时,建筑设施运营者排在前三的为监视功能、能源优化功能和通过数据实现预测性运维能力,这与楼宇自控的经典三大功能(监控、节能和基于数据的运维自动化)基本吻合,但是控制功能相对排在后面,尤其是自动化控制。从建筑使用者和普通大众的反馈可以看出,除了三大功能外,排在前三的还包括了“其对使用者健康的影响:空气、光、水等”,体现了现代人群对健康环境的关注和对楼宇自控系统的新期望(见图3)[3]。

图3 不同人群对于楼宇自控功能及价值的反馈

2 中国楼宇自控行业发展瓶颈及挑战

10 年前,当谈及为何中国楼宇自控行业单位建筑面积市场容量远落后于欧美及日韩等国家,且使用效果差强人意时,很多人往往将原因归结为起步时间晚、科技水平不足、人工成本较低、建设投入大等。但时至今日,楼宇自控在中国已经发展了近30年,我国在物联网/互联网方面的应用已经超过西方国家,人工成本也开始逼近发达国家,但这种情况仍然没有得到明显改善。基于853份调研问卷及32位专家访谈,我们认为制约中国楼宇自控行业发展的原因主要有六大方面。[1]

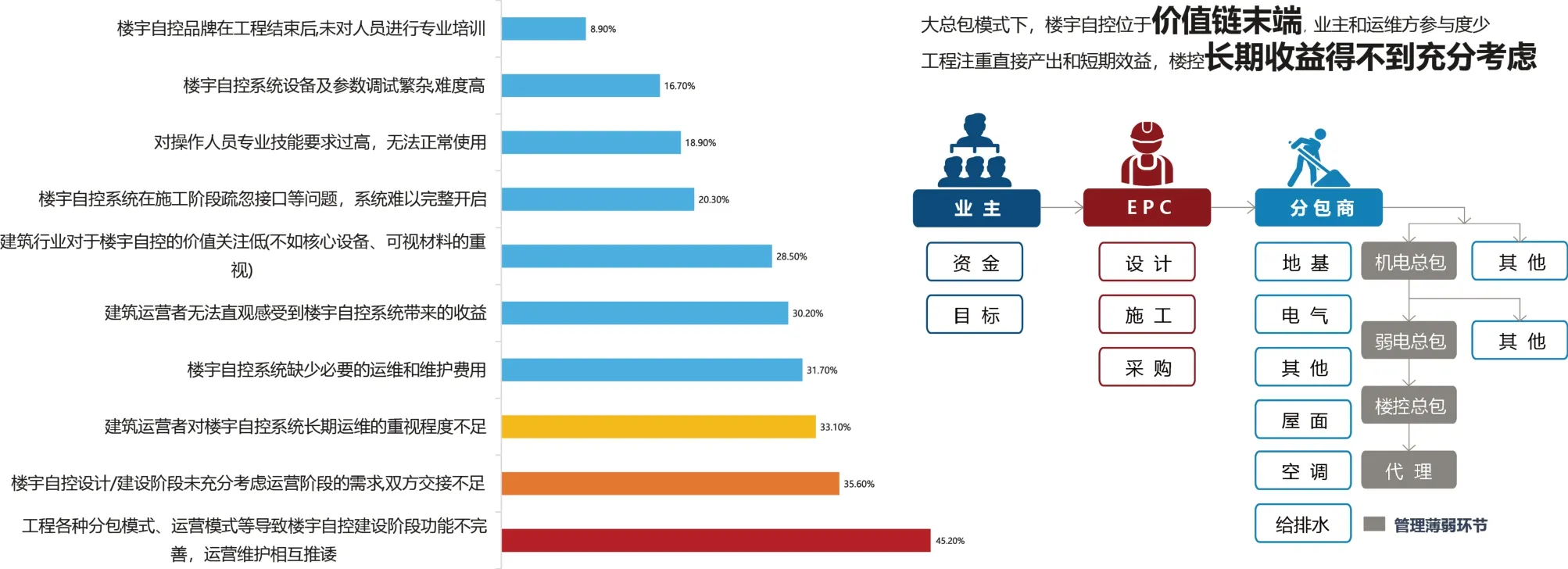

(1)瓶颈一:工程建设和运营分包模式

在“阻碍中国楼宇自控应用的主要因素”调研中,45.2%的受访者选择了“工程各种分包模式、运营模式等导致楼宇自控建设阶段功能不完善,运营维护相互推诿”,位列第一,且选择比例明显高于第二和第三。目前,中国很多工程采用大总包模式,EPC总包、土建总包、机电总包、弱电总包,楼宇自控系统工程位于价值链的末端,业主和运维方参与和关注度较少;且其效果需要在运营过程中逐步显现,工程建设过程中各级总包往往注重直接产出和短期效益,楼宇自控这种长期收益投资得不到充分考虑,导致设计、建设阶段功能就不完善,存在先天不足(见图4)[2]。

图4 阻碍中国楼宇自控应用的主要因素

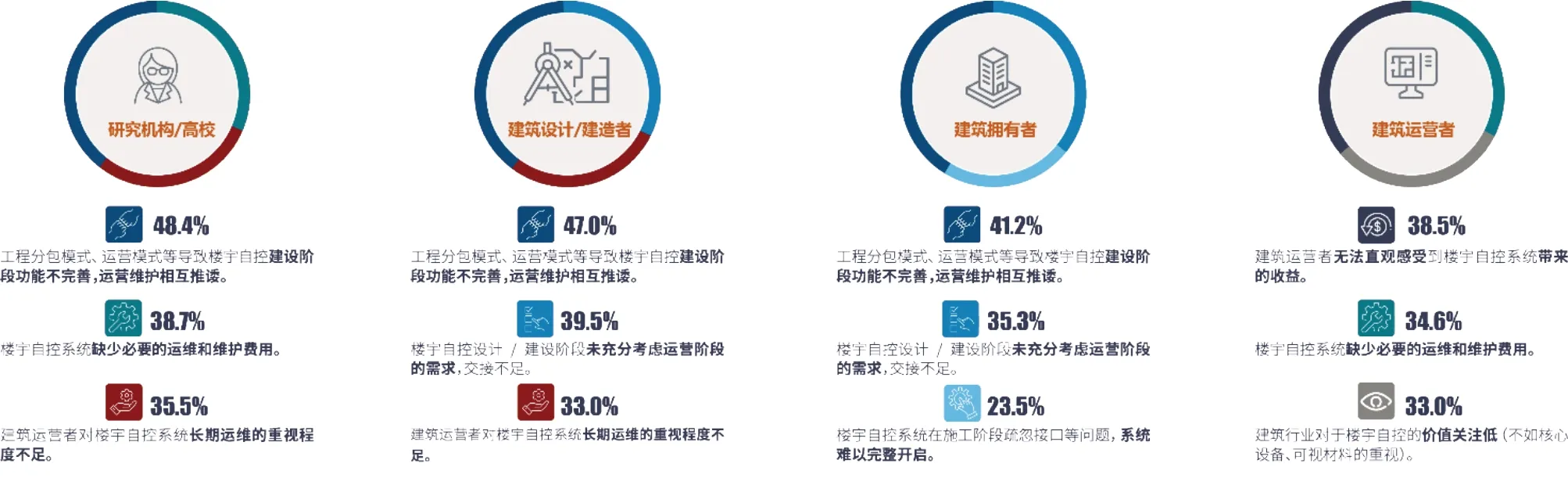

(2)瓶颈二:建设、运营等参与各方关注点差异

进一步拆分不同人群在此项调研中的选择,可以发现建筑运营者排在前三的选项与其他三类人群明显不同。其他三类人群至少都有两个排在前三的选择重叠,而建筑运营者提到的“无法直观感受”和“价值关注低”其他三类人群均未提及。这也与上图“阻碍中国楼宇自控应用的主要因素”调研中排在第二位的因素“楼宇自控设计/建设阶段未充分考虑运营阶段的需求,双方交接不足”相一致(见图5)。

图5 “阻碍中国楼宇自控应用的主要因素“调研人群拆分

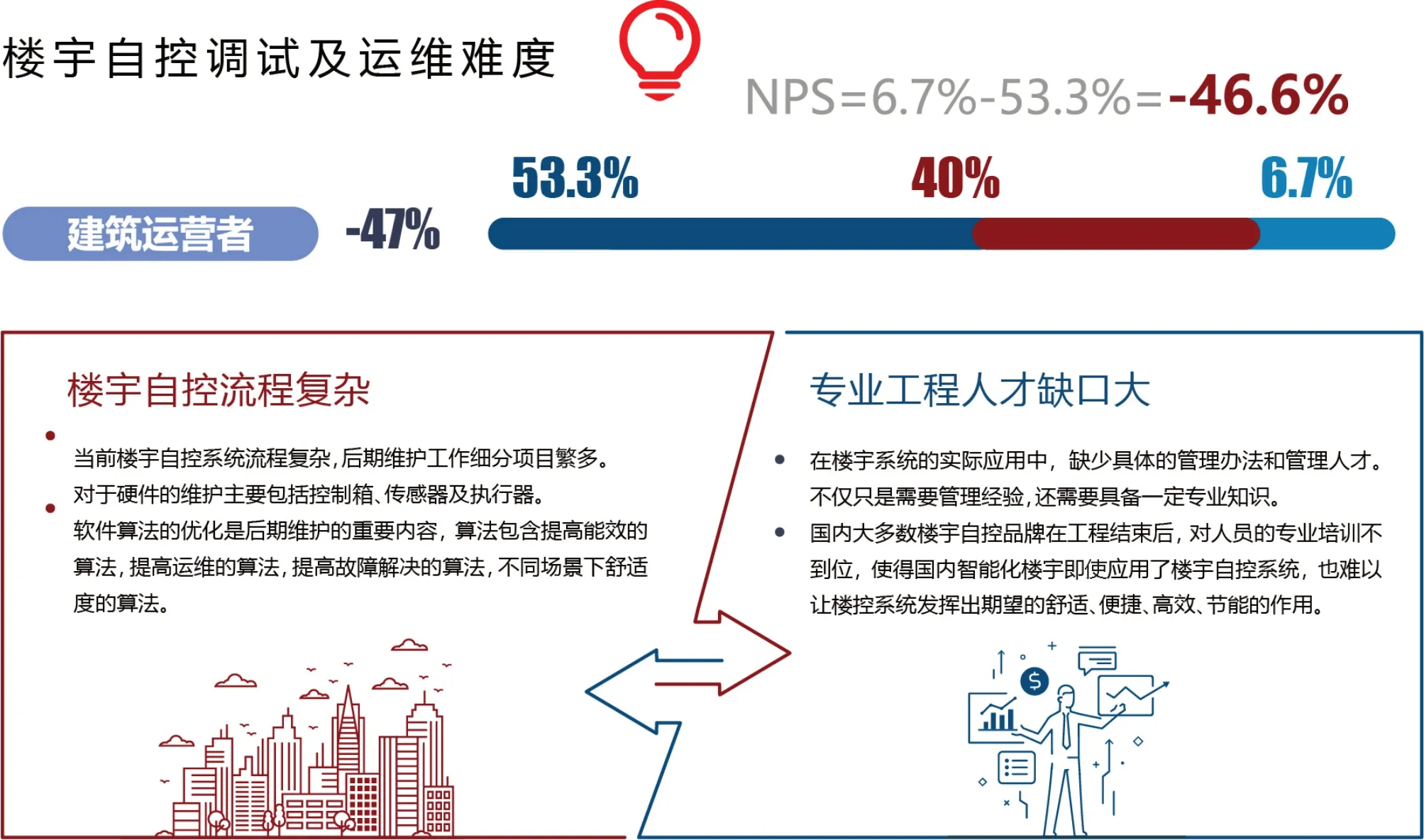

(3)瓶颈三:系统复杂、专业人才匮乏

建筑运营者对于楼宇自控系统调试及运维难度的NPS 仅为-46.6%,专家反馈楼宇自控调试及运维难度大、流程复杂;而与之相对应的是国内楼宇自控专业人才匮乏,很多楼宇自控系统在竣工后没有很好的交接和培训,且运维人员流动性大。这是导致目前中国能够有效工作的楼宇自控系统占比不足30%的重要原因(见图6)。

图6 楼宇自控系统调试及运维难度原因分析

(4)瓶颈四:多专业配合,实施界面复杂

在楼宇自控系统的使用感受问卷中,排名前三的反馈为仅用于展示、体验无明显改善和故障较多。通过深访发现,楼宇自控的成功依赖于多专业的横向(暖通、电梯、照明、通信等)和纵向配合(现场设备、安装布线、控制调试、网络设置、软件平台等),实施界面复杂,这也成为影响楼宇自控发展的瓶颈之一(见图7)[5-6]。

图7 楼宇自控使用感受及原因分析

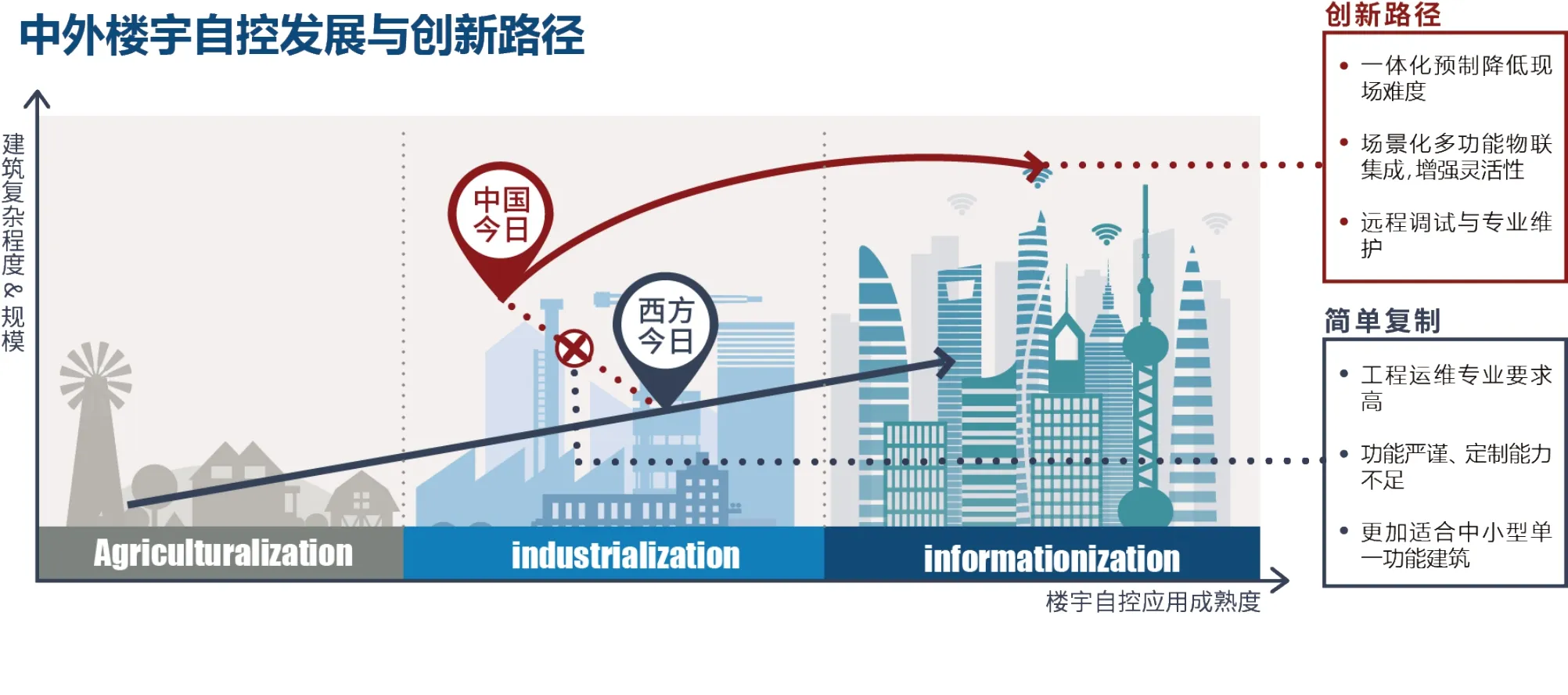

(5)瓶颈五:过度依赖国际产品和经验

今天中国的楼宇自控产品还基本上用的是国际品牌。但是中国建筑的功能复杂程度和规模远大于西方国家,同时由于我们的工业化进程及工程师文化相对落后于西方国家,楼宇自控应用成熟度较低。这种情况下简单复制西方国家的方案和经验很难适应中国国情。今天,中国在互联网、物联网等方面的应用已经在国际上处于领先地位,依靠创新路径,中国的楼宇自控完全有可能在信息化时代弯道超车(见图8)。

图8 中外楼宇自控发展环境比较及路径创新

(6)瓶颈六:缺乏相关标准和强制性规范

楼宇自控系统作为智能建筑最早的3A 系统之一,相关标准和规范的数量与细致程度远小于消防、安防等相关领域,且多为推荐性标准。政府的标准规范与鼓励政策对楼宇自控未来的发展至关重要。

3 中国楼宇自控行业机遇

中国楼宇自控行业的发展面临六大瓶颈和挑战,但同时也存在巨大机遇。

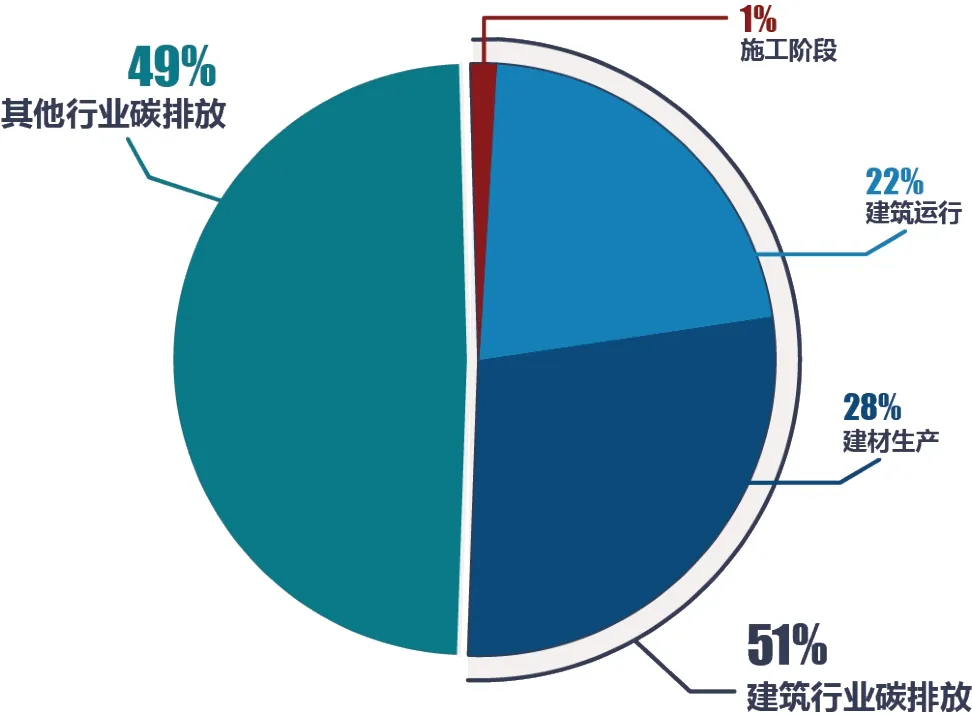

(1)机遇一:楼宇自控将成为双碳目标的重要基石

2030 年前实现“碳达峰”、2060 年前实现“碳中和”是中国在《巴黎协定》后更新的国家自主贡献强化目标,以及面向21世纪中叶的长期温室气体排放战略。建筑作为碳排放大户,2018 年建筑行业全生命周期碳排放占全国碳排放总量51%,其中建筑运行阶段碳排放占建筑行业碳排放的43%。管理学大师彼得·德鲁克曾说“如果你无法衡量它,就无法管理它”,如果在建筑运行阶段连建筑设备的运行数据都没有或者不准确,科学的节能减碳就无从谈起。楼宇自控正是掌握建筑设备运行数据的重要系统,将成为双碳目标的重要基石(见图9)[4]。

图9 2018年中国建筑行业全生命周期碳排放比例

(2)机遇二:楼宇自控系统将成为数字城市的重要数据源

今天的元宇宙、数字城市如火如荼,作为城市的基本单元,如果连建筑数字化都做不好,数字城市根本无从谈起。建筑和城市中最重要的要素是设施、人和空间,楼宇自控掌握了建筑中大量的设施和空间信息,已成为数字城市的重要数据来源(见图10)。

图10 数字城市中的设施、人和空间

(3)机遇三:楼宇自控助力“Z 世代”重塑工作方式

“Z世代”泛指1995-2009年间出生的一代,他们见证了互联网信息技术的高速发展对生活产生的实质性改变,深受科技产物的影响,因此也称作为互联网世代。随着第一批00后开始走上工作岗位,可以预见这些伴随着互联网/物联网成长的一代已经越来越难以接受依靠人工巡检、手动操作完成复杂的建筑设备日常运营,更加希望通过技术手段减少对于单个设备的人工关注,将更多精力放在通过数据读取分析整体系统性能指标和体验提升上。楼宇自控系统作为建筑设备数字化、自动化手段,正是这一切的基础(见图11)。

图11 “Z世代“的工作方式改变

4 中国楼宇自控行业未来展望

中国楼宇自控的发展有挑战,也有机遇。发展楼宇自控行业已经不再是一道选择题,而是必答题。中国楼宇自控行业发展过程中所遇到的挑战不完全是技术问题,更涉及社会认知、能力与技术应用匹配、需求快速响应/迭代等落地难因素;中国楼宇自控行业的未来涉及数字城市接入、空间与体验扩展等,无论在城市规模、运行模式,以及中国人对于空间和体验习惯等方面,国际上都很难有完全匹配的参考对象。

今天,发展楼宇自控所需要的主要技术在国内已经成熟;在互联网、物联网应用方面,中国全球领先;我们的数字城市和符合中国人使用习惯的空间体验可以借鉴国际先进经验,但最终落地只有依靠我们自己进行摸索。民族品牌的崛起对于中国楼宇自动化产业的发展至关重要。

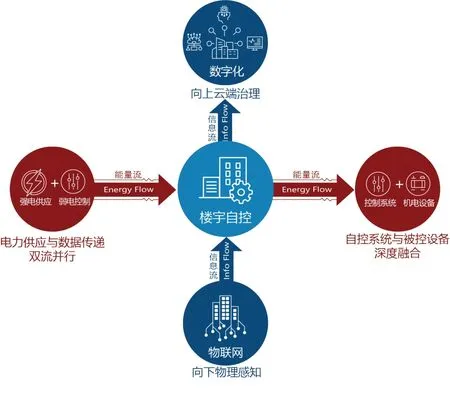

我们通过对中国楼宇自控未来的发展与展望研究认为,未来中国的楼宇自控将在能源流和信息流两个层面横向和纵向融合,实现四大突破[1]。

①能源流上游,电力等能源供应将和楼宇自控更加集成,通过强弱电一体化实现能源供端和需端的双向管理,平衡节能与综合运营效果。

②能源流下游,楼宇自控将与被控设备(空调、电梯等)深度融合,以简化工程现场的多专业对接,实现扁平连接、自治协同。

③信息流下游,楼宇自控将更多地运用物联网技术,不仅数据获取更加便捷,控制范围也会由单纯的建筑设备扩展至空间中的更多设备,甚至人的行为和物流。

④信息流上游,楼宇自控将数据传至云端,一方面将数据融入更大层面的数字化平台,另一方面通过大数据、AI等进一步优化控制(见图12-13)。

图12 中国楼宇自控的四大突破方向

5 中国楼宇自控行业破局探索

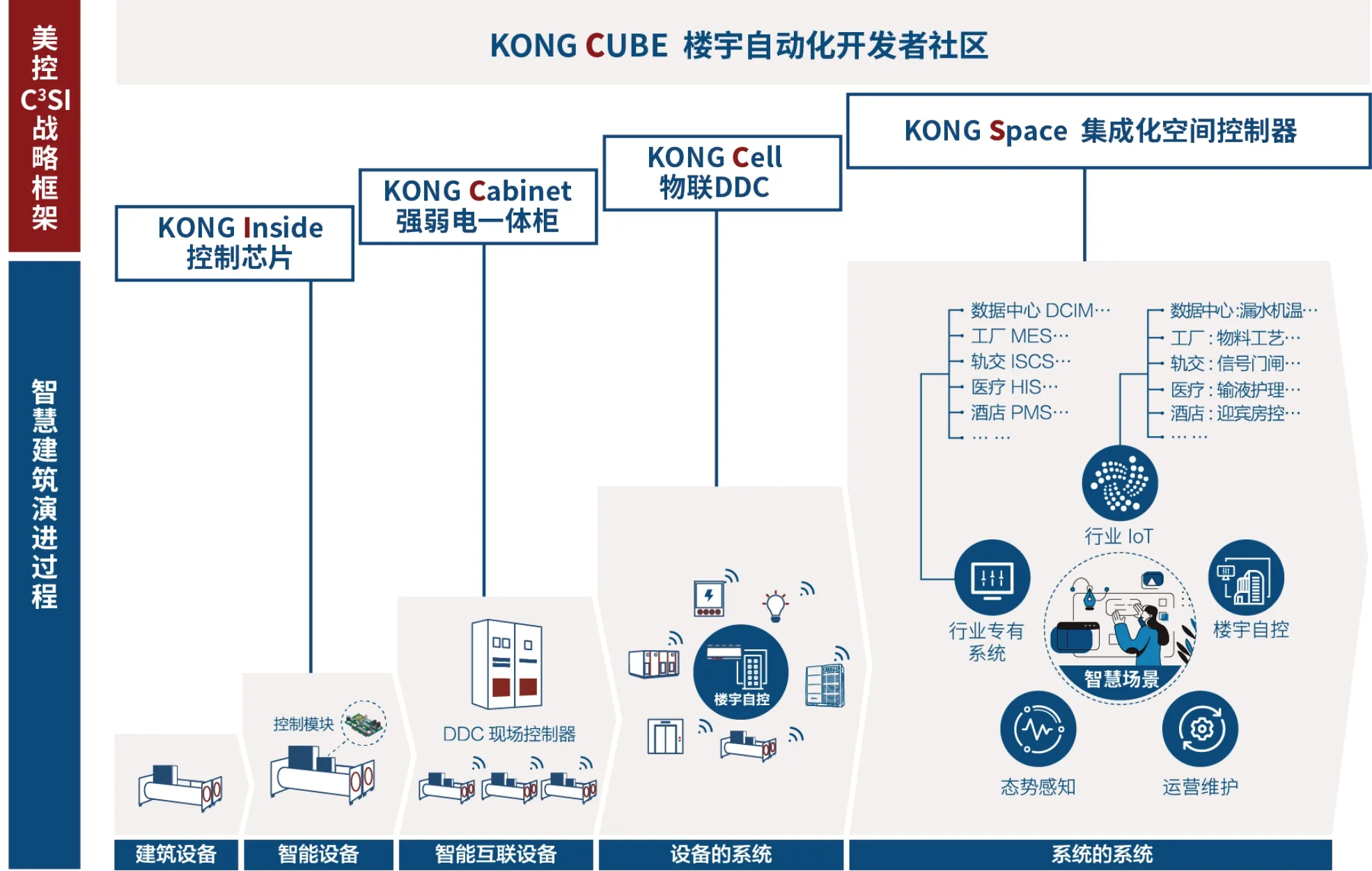

哈佛商业评论2014 年发表了一篇名为《How Smart,Connected Products Are Transforming Compe‐tition》(智能、互联设备正在如何改变竞争)的文章,其中“定义产业边界”一章中描述了从设备到智能设备、智能互联设备、设备的系统和系统的演变、进化过程,在各行各业产生深远影响。将此演变和进化过程应用于楼宇自控行业,可以得到以下结论。

1)建筑设备

设备通过独立运行、手动控制和被动响应为建筑提供必要的服务(例如,空调提供冷暖服务、电梯提供运送服务等)。

2)智能设备

设备通过加装控制模块,变得越来越智能。尽管还是独立运行,但是可以提供设备级的优化,发生故障时可以就地报警。

3)智能互联设备

传统楼宇自控系统在“智能互联设备”层级开始发挥重要作用,最典型的应用如建筑中央空调中的冷机群控和VAV(Variable Air Volume,变风量)末端控制。前者通过现场DDC(Direct Digital Controller,直接数字控制器)实现多台冷机、水泵、冷却塔之间智能互联,冷冻机房的自动顺序开关机、系统级台数/负荷控制等以优化能效,以及故障报警和自动处理等;后者则通过空调机组与VAV 末端的智能互联实现送风量自动控制、变频节能和智能模式切换等。

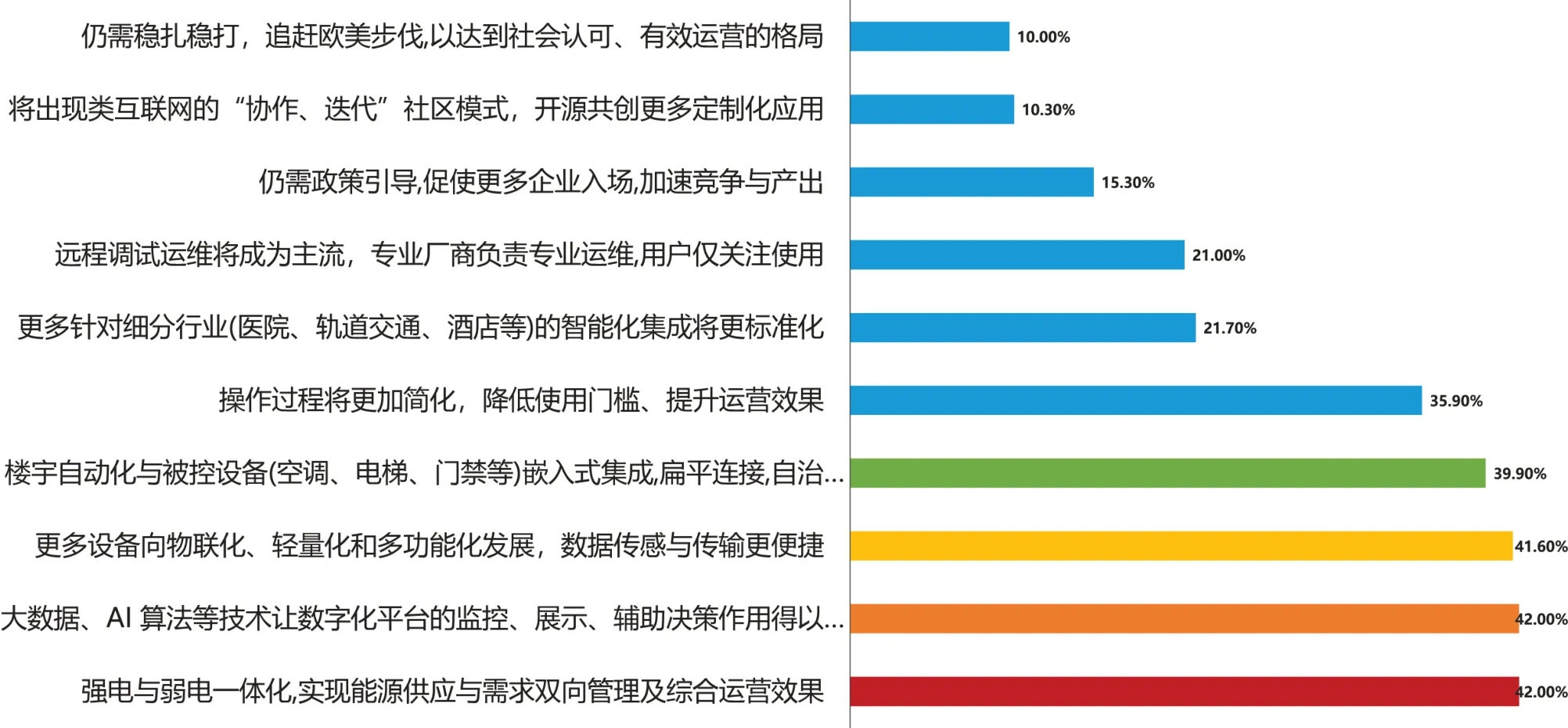

图13 中国楼宇自控未来的发展与展望调研

4)设备的系统

楼宇自控系统不仅直接控制和优化中央空调、给排水、照明等系统,还可以在系统层面接入供配电、电梯、多联机等本身自带控制的自成体系设备,组成“设备的系统”,从而实现楼宇级综合监控、报警和优化,并通过云端AI服务实现建筑设备的预测性维护。

5)系统的系统

传统楼宇自控主要关心的是建筑设备,从智能向智慧演变的一个关键是对建筑中不同场景的关注,场景与业务流程、人的角色以及体验息息相关,例如,同样是在医院中,门诊场景、病房场景和手术场景就完全不同,更何况不同建筑(如总部办公、轨道交通等)中的场景。场景是楼宇从以设备为中心向以人为中心转变的关键。在一个场景中,不仅包含建筑设备,还有安全防范、人行物流,以及各个行业的各类专业系统、行业IoT系统等。系统的系统在一个场景中将这么多在各行各业各不相同的系统进行有效的模块化集成,为不同建筑中的人们提供更好的系统和业务表现,增强用户体验(见图14)。

图14 破局探索:美控智慧建筑楼宇自控KONG C3SI战略

基于前述的四大突破方向,美控智慧建筑作为一家民族楼宇自控品牌企业,提出了针对此演进过程不同层面的KONG C3SI(Cell/Cabinet/CUBE/Space/Inside)楼宇自控战略框架。

1)KONG Cell产品创新

以物联网技术赋能传统DDC(零代码、云原生、物联Hub等),解决传统DDC编程调试困难、功能单一等问题,并在物联接入和安全性方面实现创新,帮助中国楼宇自控在数字化时代弯道超车。

2)KONG Cabinet强弱电一体化

以标准化工厂预制代替现场成套实现强弱电一体化,同时将暖通应用固化进控制箱体,通过标准产品服务简化楼宇自控现场安装、调试和运维。

3)KONG Space场景物联中枢

针对特定行业功能区域,开发集成化区域控制器,硬件上集成常用设备控制功能(空调、照明、遮阳等)和区域监控功能(如有人无人、空气品质、出入控制等),软件上与其他自成系统的行业应用(例如医疗中护理呼叫、轨交中的车辆信息、总部办公中的会议预订等)及行业IT系统打通,成为面向行业的智慧场景物联网中枢Hub,以拓展传统楼宇自控应用范围。

4)KONG Inside控制芯片化

楼宇自控最终将以芯片形式嵌入建筑设备,通过与建筑设备相结合赋能设备智能化的同时,也可以使得各种智能设备有可能成为某个区域的楼宇自动化核心,实现“控”无所不在。

5)KONG CUBE线上/线下生态社区

楼宇自控发展不单纯是技术上的问题,还包括是整个行业技术人才的积累和理念文化的培养。

KONG CUBE 是美控楼宇自控的线上/线下生态社区,包含了KONG Cyber、KONG User、KONG Building、KONG Expert四层内容。

1)KONG Cyber

通过KONG Cyber,使用者可以在任何地方看到注册在自己名下的控制器和设备,并进行在线升级、编辑、组态等。

2)KONG User

美控智慧建筑将在线上/线下同步建立楼宇自动化开发者社区,激励和培养楼宇自动化认知、理念和人才梯度。

3)KONG Building

基于云端的KONG 建筑孪生,并赋予美控楼宇自控在能效优化、FDD下线故障诊断、预测性维护等AI智能。

4)KONG Expert

美控智慧建筑针对合作伙伴及代理商的分级和支持、培养体系。

KONG C3SI战略与实践探索,包含了硬件创新,控制与场景融合、运维模式变革,生态搭建等核心模块。我们不仅希望通过技术赋能软硬件设备,同时期待更多企业可以跳出技术,关注人才社区、拥抱用户体验、开创人与空间的新生态。

6 结语

在发展数字经济和建设新型智慧城市的双擎驱动下,楼宇自控系统在中国将会迎来翻天覆地的变化。在中国坚持绿色生态发展的基本国策下,我们一起面对“双碳”、“数字化”的大浪潮,共同创新楼宇自控的未来。