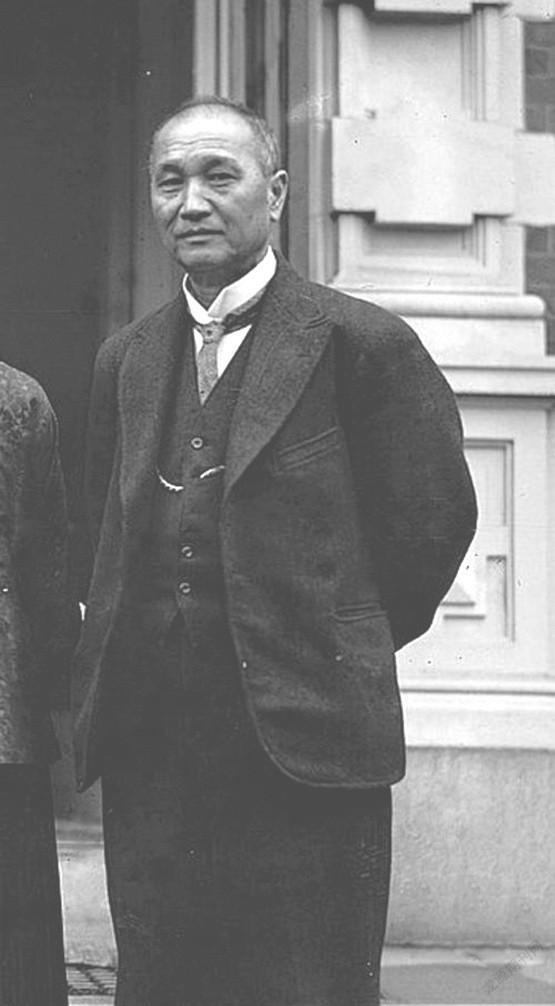

“一代儒将”蔡廷干

2022-03-23叶克飞

叶克飞

蔡廷干是晚清著名外交家、军事家和文学家,第二批公派留美幼童之一。留美幼童成材率极高,在政界、外交、经济、铁路、电报、法律和海军等领域均有专业人才,如唐绍仪、梁敦彦和詹天佑等,堪称其中翘楚,而蔡廷干,更是一位横跨军、政、文三界的复合型人才。

蔡廷干早年服役于北洋水师,民国时期得授中将,任海军副司令;做过外交总长,代理过内阁总理。蔡廷干的中国古典文学根底深厚,留美八年又潜心钻研英文文法,中英文造诣极深,而一生大部分时间都从事涉外工作,在口才、谈吐等各方面均显得老练稳健。

作为华人中系统地将唐诗译成英文的第一人,他于1932年出版了《唐诗英韵》。

蔡廷干是广东香山县上恭都上栅村人(今珠海市唐家湾镇金鼎村)。在美国留学期间,他先后就读于哈特福德学校、新不列颠中学,高中毕业前夕还曾被分配到麻省罗沃尔机械厂学习。这位顽皮的年轻人曾被同学称为“好斗的中国人”,也因骨子里的叛逆,他成为幼童中最早剪掉辫子的几人之一。剪辫本是大逆不道之举,但去机械厂实习反倒给了他很好的“掩护”,因为在机器旁工作,辫子有卷入的危险,所以清廷监督官员特许实习学生剪去辫子。

1881年,留美幼童被强制召回,蔡廷干被分配到大沽水雷学堂,学习有关鱼雷、电机、采矿和测量等课程。这座始建于1876年4月的大沽水雷学堂,堪称近代中国军事技术教育的发源地。在它成立五年后(即1881年),天津水師学堂才告成立,至于1885年成立的中国近代第一所陆军学校——天津武备学堂,更是比它晚了接近十年。

1884年,蔡廷干赴北洋舰队实习,毕业后服役于福建水师,参加过1885年的中法战争,1888年以“守备衔尽先补用”调入北洋水师,次年以“都司衔补用守备”升任北洋水师鱼雷左一营都司,委带左队一号鱼雷艇。1892年改为实授守备,后调任为“福龙”号鱼雷艇管带(武职正四品),并赏绘花翎顶戴。这一年的蔡廷干刚满31岁,在一众留美旧同学中,他算是仕途相对顺利的一位。

但两年后,蔡廷干遭遇了极大的挫折。

1894年,甲午战争爆发。黄海海战打响时,原在大东沟近岸航行、担任北洋舰队侧翼警戒的蔡廷干率“福龙”号及本部其他鱼雷艇,随“平远”“广丙”两舰进入大东沟海域参战。

海战当日下午两点半,“平远”“广丙”两舰与日军的“西京丸”“岩岛”以及旗舰“松岛”号交火,中方两舰火力不强,又是木质船身,虽击中敌舰,却未造成重大伤害,自己却受创撤退。蔡廷干在这种情况下,调动鱼雷艇队,包围敌舰“西京丸”,同时冒着炮火,指挥“福龙”号全速冲向对方,并在途中连续发射两枚鱼雷,但均被“西京丸”号转舵避开。随后,“福龙”号冲至“西京丸”左舷侧,距离仅四十米,随后发出第三枚、也是最后一枚鱼雷。

在当时的“西京丸”号上,甲午海战前复出担任海军军令部长、主持组成联合舰队,筹划对中国作战、争夺制海权的桦山资纪,在回忆录中这样描述那第三枚鱼雷:“目睹此情,本舰已无法躲避,我也只好闭目待毙。”蔡廷干也曾在战后报告中回忆,舰上官兵都认为这枚鱼雷“定中无疑”,甚至开始欢呼。

但意外的是,双方等待良久,鱼雷仍未爆炸,又过了几分钟,那枚鱼雷才出现在“西京丸”右方海面,随即沉入水中——它竟从“西京丸”的舰底穿了过去。“福龙”号的三枚鱼雷全部用完,只好退出战斗,并在撤退途中救起不少落水清军。

对于第三枚鱼雷在距离仅40米的情况下射失,后人有几种说法,一是认为原厂对鱼雷定深过深,导致射程和曲线出现问题,才从舰底穿过;二是认为“福龙”号距离“西京丸”太近,以至于鱼雷下沉时恰好从军舰的底部通过;三是认为“福龙”号在转舵时船体倾斜,舷侧鱼雷已深入水中,导致偏差。还有一种说法认为,这暴露了蔡廷干平时训练不严的问题,并引用英国远东舰队司令斐利曼特尔中将在战前的警示:“中国水雷船排列海边,无人掌管,外则铁锈堆积,内则污秽狼籍,使或海波告警,业已无可驶用。”

更大的争议发生在之后。黄海海战后,日军取得制海权,北洋舰队又因禁战命令而困守威海卫基地,蔡廷干所在的鱼雷艇队,始终在威海卫和烟台之间的海域游弋警戒。

1895年初,日军由海陆两路进攻北洋水师基地。混战之中,蔡廷干与左一营管带王登云率十三艘鱼雷艇和两艘汽船分别突围,途中遭日军连续截击,溃不成军。“福龙”号因锅炉管道受损,被日军的“吉野”号追上,蔡廷干受伤被俘,被押送到日本大阪的一座寺庙中囚禁。

关于鱼雷艇队的突围,史学界多认为这是一次擅自突围(即逃跑),近年来也有人认为这是为了保存有生力量。笔者个人看法倾向于前者,军人违反军令,当然有错。自杀前的丁汝昌也曾感叹“自雷艇逃后,水陆兵心皆形散乱”。海战过后,清廷也曾通缉蔡廷干,要求“严拿正法”。

如此看来,蔡廷干被俘反倒成了“幸运”,否则难逃杀头之罪。不过这种“幸运”也只是暂时的,在《马关条约》签订后,许多被俘的清朝官兵被遣返,回国后均遭遇革职遣散处分,蔡廷干也在被遣返名单之列。可他又一次被命运眷顾,他在美国留学时的老师诺斯罗普正在日本游历,诺斯罗普的一个女学生是日本某伯爵夫人。蔡廷干得知后致信向老师求助,终于将自己的名字剔除出遣返名单,暂留日本,之后又前往美国继续读书。

1905年,袁世凯向清廷上奏,“已革北洋海军都司蔡廷干,其才可用,甲午之役委系被虏并非潜逃,请将该员严拿正法罪名销去,仍留北洋差遣委用”。

袁世凯又一次成为了留美幼童的贵人。他为何为蔡廷干开脱?有记载是因为唐绍仪的举荐,留美幼童的关系网再次发挥了作用。另外,袁世凯急需人才为小站练兵搭班子,也是一大原因。在1901年出任北洋大臣后,袁世凯不断保奏,甲午战争后被罢黜的海陆军人纷纷复职,蔡廷干只是其中之一。

被袁世凯罗致到麾下的蔡廷干,很快便因熟练外语和开阔视野脱颖而出。1909年,袁世凯在政治斗争中失势,回项城隐居,蔡廷干也随之退隐,以示共同进退。1911年辛亥革命爆发后,袁世凯重新出山,立即上奏,要求委任蔡廷干为海军部军制司司长,补授海军正参(即参谋长),但蔡名义上是海军将领,实则却负责外事。

后人推测,袁世凯的此种安排,与南方革命军的情况有关。当时在武汉主持革命军大局的黎元洪,当年恰恰是蔡廷干在北洋水师鱼雷艇队的部下。蔡廷干也确实与黎元洪有所接触,他作为袁世凯的私人代表,与刘承恩秘密前往武汉与黎元洪谈判。

这次秘密谈判后来变得不再秘密。革命军政府的其他成员并不真正信任被他们捧上台的黎元洪,当然也不会给他们密谈的机会,而是将蔡廷干等二人直接接入军政府议事厅,当众对其晓以大义。

1911年11月16日,英国《泰晤士报》刊登了三千多字的稿件,名为《蔡廷干上校来访接谈纪录》,作者是赫赫有名的乔治·厄内斯特·莫理循。莫理循时为《泰晤士报》驻华首席记者,号称中国问题专家。此时的莫理循已年届五十,是绝对的老记者,他之所以能成为“中国问题专家”,很大程度上是因为与蔡廷干的交情。他不懂中文,对中国政治的了解和各种消息的获取,主要来自于蔡,他曾说:“(蔡廷干)是我最熟悉的中国人……在我知道的中国人中,他英语讲得最好。”

蔡廷干赴武汉秘密谈判,亦被莫理循得知。在那篇报道中,他记录了蔡廷干口述的谈判经过,文中有“最初蔡氏列举事实认为中国应该实行君主立宪制,但是在与革命党人交谈后就改变主意而赞成共和政制”的说法。

莫理循写道,蔡廷干内心其实也反清,但他更信任袁世凯的能力,认为袁世凯比革命党人更能稳定中国。这次“密谈”虽然变成了公开会议,对于蔡廷干而言却收获颇丰,这不仅因为他与军政府人员当晚的聚会“亲如一家”,更因为他得到了强烈的暗示——只要袁世凯与革命党合作,逼清帝退位,就能成为未来中华民国的大总统——这恰恰也是袁世凯派他南下的目的。

正因为此,回京汇报的蔡廷干得到了袁世凯的嘉许。袁亲自为其请功。

进入12月,当唐绍仪作为和谈代表与伍廷芳在上海谈判时,蔡廷干与刘承恩再次作为“暗线”,秘密赴南方谈判。次年1月18日,蔡廷干致信莫理循,表示:“我们同南方的革命党人还取得充分的谅解,待会面时再和你谈。”如此看来,蔡廷干似乎是个守不住秘密的人。其实不然,以蔡廷干的干练,将消息透露给莫理循,绝非头脑发热,而是别有目的,他是希望借助莫理循的记者身份和《泰晤士报》这一重要的国际性平台,选择性放出一些“内幕新闻”,以影响外界的态度和局势。

当然,莫理循也并非仅受利用而毫无收获,他得到了大量独家新闻,其中最有价值的一条,莫过于1912年2月17日于《每日邮报》发表的“袁世凯剪辫子”新闻,其中有“今天下午蔡(指蔡廷干)当着一位秘书和袁的儿子袁云台面前,剪掉了袁世凯的辫子”之语。前一天,即2月16日,蔡廷干曾致信莫理循,说:“随函附上孙逸仙至袁宫保的电报,他们同意由我去剪掉大总统(指袁世凯)的辫子,而不去叫理发师傅,因为他会感到难为情,这是你的独家新闻。”

有趣的是,同年2月12日,清帝颁布退位诏书的当天,蔡廷干便已迫不及待地要剪掉袁世凯的辫子。袁世凯当时并未同意,蔡廷干当日便向莫理循抱怨,说自己的上司“讨厌至极”,“连辫子都不肯剪掉”。在留学美国时代便以顽皮和桀骜著称的他,虽感激袁世凯的知遇之恩,却绝非袁的附庸。

莫理循与蔡廷干的“默契合作”,使这位英国人进入了袁世凯的视野。1912年8月1日,莫理循被聘为民国政府政治顾问,辅助袁世凯处理外交事务、引导国际舆论等。这位本有意在新闻界隐退,却苦于拿不到《泰晤士报》退休金的老记者,突然迎来了新的工作,而且十分風光。

此时的蔡廷干也得到了晋升,被袁世凯委任为高等军事参议、中将衔海军副司令兼大总统府副礼官,并授予二等嘉禾勋章——这是因为他在逼迫清帝退位一事中的积极表现。当时,他曾提议利用上海商会通过英国驻华公使约翰·朱尔典向庆亲王和皇帝的父亲提出请愿书,敦促皇帝立即退位,理由是“皇室妨碍和平,而没有和平是不可能恢复正常贸易的”。这显然是从经济领域施压,而且利用上海自身的经济影响力与上海商会的号召力,促使全国各地商会跟随施压。南北议和时,蔡廷干除了数次前往武汉外,也曾在京游说载洵等清廷显贵,使他们不再抗拒清帝退位。

1913年,蔡廷干又被授予“勋四位”,派充盐务嵇核总所总办、税务处会办,位高权重。

当年的一众留美才俊,如蔡廷干、唐绍仪、梁敦彦等人,曾把国家未来的希望寄托在袁世凯身上,可袁到底还是让他们失望了——称帝与独裁,是不容否认的事实,也是蔡廷干等人与之渐行渐远的主因。

起初,蔡廷干仍坚定站在袁世凯这一边,但随着袁世凯在帝制之路上越走越远,他的态度有所变化。也是在这期间,蔡廷干与老友莫理循的关系也逐渐疏远。

莫理循作为顾问,对民国政府确实有一些切实的帮助,如在“《二十一条》事件”中引来海外舆论发声,向日方施压。但他在西藏问题上支持英国立场,公然向袁世凯提出“不要把西藏当成中国的一个省”的谬论。

据说,袁世凯死前不久曾致电蔡廷干,二人在袁卧室中相见。袁对蔡说:“听说各国公使都认为我必会辞职”,蔡的回答是:“所有的人都认为您很需要休息,您应该去休息。”显然,蔡廷干在这次试探中表达了自己的立场。

也正因为与袁世凯的最终决裂,蔡廷干在段祺瑞执政时代仍获重用。值得一提的是,在袁世凯死后,蔡廷干的老下属黎元洪上台做总统,老朋友莫理循一度打算故技重施,希望担任黎元洪总统的顾问,但蔡廷干没打算为他牵线,一口回绝。

1917年10月7日,段祺瑞授予蔡廷干“二等宝光嘉禾章”。1918年5月,蔡廷干出任修改税则委员会主任兼全国税务学校校长,同年10月被授予“大缀宝光嘉禾勋章”,年底被任命为总统府副大礼官,重返他一度阔别的总统府。1919年1月,他出任“敌国侨民遣送事务局会办”,4月任中国红十字会副会长——这次任职颇具意义,前会长沈敦和属被迫辞职,这标志着北京政府全面接管红十字会,中国红十字会由此前的半官半民组织变成官方组织。

段祺瑞之所以如此器重蔡廷干,很大程度上是看中了他在外交方面的资历与才干。在袁世凯时期,蔡廷干并没有实际担任外交领域职务,却是袁世凯在外交方面的“隐形”负责人,声望、资历均颇高。

不过,这位老资格的外交干才虽尽心竭力,却往往直率,不给人面子。1921年,他以税务处会办身份出席于华盛顿举办的国际税务会议。在此次会议上,各国达成协议,准备于三月份在上海召开关税修订会议,由蔡廷干担任会议主席,计划讨论、签订协定后,次年1月开始执行修改后的税率。但北洋政府迟迟未提出解决《二十一条》的方案,这种低效率和不作为,导致会议期间对中国问题的讨论受到阻碍。蔡廷干对此大为不满,与共同担任代表的王宠惠、顾维钧和颜惠庆共同辞去代表工作,认为“政府坐失良机,漠视会议内英、美、日同流合污给中国施加的无理压力”。

这四位会议代表,实则也是极具代表性的一代精英,阵容豪华,在外交和法学领域都是货真价实的专家,但在当时却无用武之地。好在他们的抗议引来了国内舆论的支持,迫使政府积极介入。四人也重任代表,继续为国家争取权益。

此后,蔡廷干又被任命为整理国内外债务委员会成员和“筹备特别关税会议”委员会主任。1925年10月26日,国际特别关税会议在北京召开,蔡廷干、王宠惠、颜惠庆、王正廷、施肇基、黄郛和莫德惠等十三人组成中国代表团,为中国利益据理力争。会议虽因直奉战争而一度停顿,但在次年复会时,蔡廷干继续力争,最终各国代表一致同意“中国关税应由中国自主”。

1926年6月,走马灯一般上台下台的北洋政府迎来了新一届内阁——杜锡珪内阁。这位海军名将在内阁总理位置上仅仅呆了四个月,但在北洋时代,这个时间却不算短。蔡廷干是这届内阁的外交总长,杜锡珪于10月去职后,他一度代理内阁总理,尽管局面尴尬,却也是他从政的最高峰。

1927年5月,蔡廷干卸去所有公职,隐居大连,从此远离政坛。

晚年退出政界的蔡廷干,潜心研究国学。他一度因声望而让野心勃勃的日本人注目,日本领事、商人都曾对其邀约拉拢,蔡廷干始终坚拒。“九一八”事变后,他离开东北,回北平定居。这位中英文底子都极其深厚的老人,是清华大学和燕京大学的客座教授,他除了应邀在大学做有关中国文学的讲演外,还将西人学术手段“索引法”用于中国经典著作《道德经》的研究,所著《老解老》一书属于开先河之作,在学术界获得极高评价。蔡廷干的另一里程碑式的著作是《唐诗英韵》,这是首部由中国本土学者完成的英译中国古典诗集。

蔡廷干刻意通过译诗展现中国人性格中热爱闲适生活、渴望内心宁静、追求天人合一的一面。他希望西人在阅读《唐诗英韵》之后,能够充分认识中国人崇尚自然、热爱和平的秉性。

钱锺书在早年写成的《英译千家诗》一文中指蔡的译诗“遗神存貌”。蔡廷干国学功底深厚,同时熟悉国外出版惯例和读者的接受习惯,译诗水准总体上值得肯定,但和其他许多从事翻译的中国学者一样,在英语诗体的把握上远远没有达到驾轻就熟的地步。但蔡身为晚清和北洋时期上层官僚,能较早认识到中国文学和文化走出国门的重要性,并且身体力行,已属难能可贵。由于蔡氏在文事武功方面均有卓越的成就,被时人冠以“儒将”称号。

1935年9月20日,蔡廷干病逝于北平——这是他一生中居住时间最长的地方。

而他的家乡,似乎从他远赴美国开始,就已从生活中淡出。据载,蔡廷干留学归来后,仅返乡过一次,且并非留学归来的初期,而是在晚年。

正因为这样,这位曾在政坛上举足轻重的人物,在家乡却声名不彰。如今的珠海几乎无法寻得他的故迹,资料中所记载的故居——上栅村两围城长巷19号,如今也是一栋后来兴建的普通民宅,故居早已被毁。相比同乡唐绍仪等人,他几乎不大为本地民众所知。

据记载,在蔡廷干晚年短暂回乡期间,曾在与祖居相隔不远的珠海淇澳岛隐居。当时,他的同学、老友唐绍仪正在修建著名的“共乐园”。他还曾在淇澳岛的一块大石上书“松涧流泉”四个大字,大石虽在修建水利工程中不知所踪,但“松涧流泉”至今仍是“淇澳八景”之一。

蔡廷干与香山的另一联系,是他娶了同乡为妻——这位同乡出身赫赫有名的珠海徐家,是大买办、中国近代工商业奠基人之一徐润的妹妹。香山名人们的彼此联姻,是那个时代的一个有趣印记。

(作者系文史学者)